Антифосфолипидный синдром при беременности диагностика

В 80% случаев антифосфолипидного синдрома (АФС) проявлением заболевания является акушерская патология (повторные эпизоды антенатальной гибели плода, привычное невынашивание беременности). Потеря плода наступает в любые сроки беременности, но несколько чаще во втором и третьем триместре. Для лечения беременных, страдающих антифосфолипидным синдромом, в Юсуповской больнице созданы все условия:

- Комфортные палаты;

- Индивидуальный подход к выбору препаратов для лечения каждой пациентки;

- Внимательное отношение медицинского персонала.

Выработка антител к фосфолипидам ассоциируется и с другими формами акушерской патологии: поздним гестозом, преэклампсией и эклампсией, преждевременными родами, задержкой внутриутробного развития плода. Часто неблагоприятные исходы регистрируются и при беременности, которая наступила на фоне тяжёлой патологии внутренних органов или сопровождается развитием специфических осложнений гестационного процесса.

В Юсуповской больнице ведение беременности при антифосфолипидном синдроме осуществляют ревматологи совместно с акушерами. При анализе взаимосвязи между акушерской патологией и наличием антифосфолипидного синдрома обязательно исключают факторы, которые могут быть потенциальной причиной предыдущих выкидышей:

- Невынашивание воспалительного или эндокринного происхождения;

- Невынашивание по причине аномалий развития половых органов;

- Наличие миомы матки, истмико-цервикальной недостаточности.

Только исключив другую патологию, которая может вызвать акушерскую патологию, ревматологи устанавливают диагноз «антифосфолипидный синдром у беременной».

Типы антифосфолипидного синдрома

Ревматологи выделяют первичный и вторичный антифосфолипидный синдром. Наличие вторичного антифосфолипидного синдрома обусловлено аутоиммунными заболеваниями (системной красной волчанкой, узелковым периартериитом), онкологической патологией, воздействием ряда токсичных веществ и лекарственных препаратов. При первичном антифосфолипидном синдроме перечисленные заболевания и состояния отсутствуют.

Катастрофический антифосфолипидный синдром характеризуется внезапно возникающей и быстро развивающейся полиорганной недостаточностью. Он развивается в ответ на оперативные вмешательства или инфекционные заболевания. Катастрофический антифосфолипидный синдром проявляется следующими признаками:

- Острым респираторным дистресс-синдромом;

- Нарушением коронарного и мозгового кровообращения;

- Дезориентацией;

- Ступором.

У пациентов может развиться острая почечная и надпочечниковая недостаточность, тромбозов крупных сосудов.

Симптомы и осложнения антифосфолитического синдрома

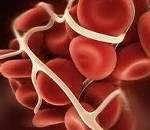

Основным и наиболее опасным клиническим проявлением антифосфолитического синдрома являются рецидивирующие тромбозы. Чаще всего развиваются венозные тромбозы, которые локализуются в глубоких венах голеней. Это сопряжено с риском развития тромбоэмболии ветвей легочной артерии. Нередки случаи тромбозов вен печени и почек. Могут возникать тромботические поражения подключичной, воротной, нижней полой вен, сосудов головного мозга, вен и артерий сетчатки, различных отделов аорты, крупных сосудов нижних конечностей.

Различают следующие клинические проявления артериального тромбоза:

- Периферическая гангрена;

- Слепота;

- Синдром дуги аорты;

- Нарушения мозгового кровообращения.

Опасность тромботических осложнений возрастает с течением беременности и в послеродовом периоде. Антифосфолипидный синдром приводит к неразвивающейся беременности, задержке внутриутробного роста плода, до его гибели плода во втором и третьем триместрах. В первом триместре беременности антифосфолипидные антитела оказывают прямое повреждающее воздействие на плодное яйцо. В последующем беременность прерывается спонтанно.

С ранних сроков беременности повышается функциональная активность тромбоцитов, снижаются гормональная и белковосинтезирующая функции плаценты. При отсутствии соответствующего лечения повышается активность свёртывающей системы крови. Возникают тромбозы в сосудах плаценты, развивается плацентарная недостаточность, хроническая гипоксия и плод может погибнуть вследствие недостатка кислорода.

Причины неблагоприятных исходов беременности при АФС

Неблагоприятные исходы беременности у женщин, страдающих антифосфолипидным синдромом, обусловлены многими факторами. Вследствие локальных тромбозов плаценты, которые возникают при нарушении антикоагулянтной активности трофобластического аннексина V (плацентарного антикоагулянтного протеина), нарушается плацентарное кровоснабжение. Антифосфолипидные антитела напрямую взаимодействуют с цитотрофобластом и синцитиотрофобластом. Цитотрофобласт состоит из интенсивно размножающихся клеток. Синцитиотрофобласт представляет собой высокоплоидную многоядерную структуру, которая образуется из клеток цитотрофобласта. Он служит источником плацентарного соматомаммотропина, хорионического гонадотропина и эстрогенов.

Антифосфолипидные антитела тормозят межклеточное слияние клеток трофобласта, ухудшают проникновение трофобласта и продукцию гормонов плацентой, приводят к дефектам имплантации. Они провоцируют не только самопроизвольные аборты на доэмбриональной и эмбриональной стадии, но также поздние фетальные потери и фетоплацентарную недостаточность. Антифосфолипидные антитела класса IgG, которые находящиеся в кровотоке матери после 15 недель беременности, так же свободно проникают в кровоток плода и оказывают на него прямое повреждающее действие.

Критерии антифосфолитического синдрома

Диагноз антифосфолитического синдрома считается достоверным при сочетании хотя бы одного клинического и, по меньшей мере, одного лабораторного признаков. К клиническим критериям относится сосудистый тромбоз. Ревматологи учитывают наличие в прошлом одного и более эпизодов тромбоза (венозного, артериального, тромбоза мелких сосудов). Тромбоз должен быть подтверждён при помощи инструментальных методов или морфологическими методами исследования. Следующим важным критерием антифосфолитического синдрома является патология беременности:

- 1 и более случаев внутриутробной гибели плода после десяти недель беременности;

- 1 и более случаев преждевременных родов до 34 недель беременности из-за выраженной плацентарной недостаточности, преэклампсии или эклампсии;

- 3 и более последовательных случая самопроизвольных абортов до десятой недели беременности, если отсутствуют анатомические дефекты матки, гормональные нарушения, материнские и отцовские хромосомные нарушения.

К лабораторным критериям антифосфолитического синдрома относится наличие антитела к кардиолипину класса IgG и IgM, которые определяются с помощью стандартизированного иммуноферментного метода, и наличие волчаночного антикоагулянта, определяемого стандартизированным методом. Положительные результаты лабораторных тестов должны быть зарегистрированы не менее двух раз с интервалом 6 недель.

Исходя из вышеприведенных критериев, у пациентки с повторяющимися венозными тромбозами, системной красной волчанкой, и двумя абортами на ранних сроках, с дважды положительными результатами определения антител к кардиолипину, антифосфолипидный синдром не вызывает сомнения. Совершенно неправомочен этот диагноз у молодой женщины с первой беременностью и с однократными положительными результатами определения антител к кардиолипину.

Ведение беременности при антифосфолипидном синдроме

В связи с высоким риском репродуктивных потерь на любом сроке гестации тактика ведения беременных с антифосфолипидным синдромом имеет особенности. Риск повторных самопроизвольных выкидышей на сроке до 20 недель беременности при обнаружении в крови беременной женщины антифосфолипидных антигенов варьирует от 53 до 77%. Риск внезапной внутриутробной гибели плода во втором и третьем триместрах находится в диапазоне 22 –46%.

Только в 8-10% случаев беременность на фоне антифосфолипидного синдрома заканчивается рождением живого ребёнка. На фоне лечения препаратами ацетилсалициловой кислоты или гепарина почти все женщины рожают живых малышей. В связи с высоким риском неблагоприятных акушерских исходов при антифосфолипидном синдроме врачи планируют беременности у данных пациенток, тщательного подбирают медикаментозную терапию, осуществляют постоянный контроль состояния матери и плода.

На этапе планирования беременности у пациентки исключают сопутствующие факторы риска развития тромбозов. Спектр профилактических мероприятий следующий:

- Коррекция избыточного веса;

- Лечение сопутствующей артериальной гипертензии;

- Коррекцию нарушений липидного спектра.

Врачи рекомендуют женщинам отказаться от курения и использовать компрессионный трикотаж при посттромбофлебитическом синдроме. Пациенткам с вторичным антифосфолипидным синдромом ревматологи Юсуповской больницы проводят коррекцию основного заболевания и индивидуально подбирают препараты для безопасного медикаментозного лечения. Во время беременности не проводят терапию цитостатиками, так как они вызывают аномалии развития плода. Варфарин, который применяют для антикоагулянтной терапии у пациентов с антифосфолитическим синдромом, в связи с возможностью развития кумариновой эмбриопатии при беременности не назначают. Ели наступила незапланированная желанная беременность на фоне приёма варфарина, препарат как можно раньше отменяют, желательно до шестой недели гестации.

Беременным с антифосфолипидным синдромом с момента зачатия и до момента родов назначают низкие дозы ацетилсалициловой кислоты и низкомолекулярные гепарины. Их отменяют за 12-24 часа до родоразрешения. Лечение гепаринами возобновляют спустя 12 часов после родов на срок не менее четырёх недель.

Если у пациентки во время данной беременности возникали тромбозы, то на фоне инъекций низкомолекулярного гепарина индивидуально подбирают дозы варфарина. При неэффективности стандартной схемы лечения применяют внутривенный иммуноглобулин. Лечение больных с акушерской патологией глюкокортикоидами не проводят в связи с отсутствием данных о преимуществах такого вида терапии, а также по причине большой частоты побочных эффектов у матери и плода.

Для того чтобы установить точный диагноз, спланировать беременность записывайтесь на приём к ревматологу по телефону контакт центра. Врачи назначат лечение основного и сопутствующих заболеваний, подберут лекарственные средства, безопасные беременным. При правильном ведении беременности у пациенток, страдающих антифосфолипидным синдромом, вероятность рождения в срок здорового ребёнка возрастает до 100%.

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Ревматология. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг..

- Багирова, Г. Г. Избранные лекции по ревматологии / Г.Г. Багирова. – М.: Медицина, 2011. – 256 c.

- Сигидин, Я. А. Биологическая терапия в ревматологии / Я.А. Сигидин, Г.В. Лукина. – М.: Практическая медицина, 2015. – 304 c.

Наши специалисты

Заместитель генерального директора по медицинской части, терапевт, гастроэнтеролог, к.м.н.

Врач-ревматолог, к.м.н.

Врач-ревматолог

Цены на услуги *

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Мы работаем круглосуточно

Источник

Антифосфолипидный синдром – аутоиммунная патология, в основе которой лежит образование антител к фосфолипидам, являющимся главными липидными компонентами клеточных мембран. Антифосфолипидный синдром может проявляться венозными и артериальными тромбозами, артериальной гипертензией, клапанными пороками сердца, акушерской патологией (привычным невынашиванием беременности, внутриутробной гибелью плода, гестозом), поражением кожи, тромбоцитопенией, гемолитической анемией. Основными диагностическими маркерами антифосфолипидного синдрома являются Ат к кардиолипину и волчаночный антикоагулянт. Лечение антифосфолипидного синдрома сводится к профилактике тромбообразования, назначению антикоагулянтов и антиагрегантов.

Общие сведения

Антифосфолипидный синдром (АФС) – комплекс нарушений, вызванных аутоиммунной реакцией к фосфолипидным структурам, присутствующим на клеточных мембранах. Заболевание было детально описано английским ревматологом Hughes в 1986 году. Данные об истинной распространенности антифосфолипидного синдрома отсутствуют; известно, что незначительные уровни АТ к фосфолипидам в сыворотке крови обнаруживаются у 2-4% практически здоровых лиц, а высокие титры – у 0,2%. Антифосфолипидный синдром в 5 раз чаще диагностируется среди женщин молодого возраста (20-40 лет), хотя заболеванием могут страдать мужчины и дети (в т. ч. новорожденные). Как мультидисциплинарная проблема, антифосфолипидный синдром (АФС) привлекает внимание специалистов в области ревматологии, акушерства и гинекологии, кардиологии.

Антифосфолипидный синдром

Причины

Основополагающие причины развития антифосфолипидного синдрома неизвестны. Между тем, изучены и определены факторы, предрасполагающие к повышению уровня антител к фосфолипидам. Так, транзиторное нарастание антифосфолипидных антител наблюдается на фоне вирусных и бактериальных инфекций (гепатита С, ВИЧ, инфекционного мононуклеоза, малярии, инфекционного эндокардита и др.). Высокие титры антител к фосфолипидам обнаруживаются у пациентов с системной красной волчанкой, ревматоидным артритом, болезнью Шегрена, узелковым периартериитом, аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой.

Гиперпродукция антифосфолипидных антител может отмечаться при злокачественных новообразованиях, приеме лекарственных средств (психотропных препаратов, гормональных контрацептивов и др.), отмене антикоагулянтов. Имеются сведения о генетической предрасположенности к повышенному синтезу антител к фосфолипидам у лиц-носителей антигенов HLA DR4, DR7, DRw53 и у родственников больных антифосфолипидным синдромом. В целом иммунобиологические механизмы развития антифосфолипидного синдрома требуют дальнейшего изучения и уточнения.

В зависимости от структуры и иммуногенности различают «нейтральные» (фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин) и «отрицательно заряженные» (кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол) фосфолипиды. К классу антифосфолипидных антител, вступающих в реакцию с фосфолипидами, относятся волчаночный антикоагулянт, Ат к кардиолипину, бета2-гликопротеин-1-кофакторзависимые антифосфолипиды и др. Взаимодействуя с фосфолипидами мембран клеток эндотелия сосудов, тромбоцитов, нейтрофилов, антитела вызывают нарушение гемостаза, выражающиеся в склонности к гиперкоагуляции.

Классификация

С учетом этиопатогенеза и течения различают следующие клинико-лабораторные варианты антифосфолипидного синдрома:

- первичный – связь с каким-либо фоновым заболеванием, способным индуцировать образование антифосфолипидных антител, отсутствует;

- вторичный – антифосфолипидный синдром развивается на фоне другой аутоиммунной патологии;

- катастрофический – острая коагулопатия, протекающая с множественными тромбозами внутренних органов;

- АФЛ-негативный вариант антифосфолипидного синдрома, при котором серологические маркеры заболевания (Ат к кардиолипину и волчаночный антикоагулянт) не определяются.

Симптомы антифосфолипидного синдрома

Согласно современным взглядам, антифосфолипидный синдром представляет собой аутоиммунную тромботическую васкулопатию. При АФС поражение может затрагивать сосуды различного калибра и локализации (капилляры, крупные венозные и артериальные стволы), что обусловливает чрезвычайно разнообразный спектр клинических проявлений, включающий венозные и артериальные тромбозы, акушерскую патологию, неврологические, сердечно-сосудистые, кожные нарушения, тромбоцитопению.

Наиболее частым и типичным признаком антифосфолипидного синдрома являются рецидивирующие венозные тромбозы: тромбоз поверхностных и глубоких вен нижних конечностей, печеночных вен, воротной вены печени, вен сетчатки. У больных с антифосфолипидным синдромом могут возникать повторные эпизоды ТЭЛА, легочная гипертензия, синдром верхней полой вены, синдром Бадда-Киари, надпочечниковая недостаточность. Венозные тромбозы при антифосфолипидном синдроме развиваются в 2 раза чаще артериальных. Среди последних преобладают тромбозы церебральных артерий, приводящие к транзиторным ишемическим атакам и ишемическому инсульту. Прочие неврологические нарушения могут включать мигрень, гиперкинезы, судорожный синдром, нейросенсорную тугоухость, ишемическую нейропатию зрительного нерва, поперечный миелит, деменцию, психические нарушения.

Поражение сердечно-сосудистой системы при антифосфолипидном синдроме сопровождается развитием инфаркта миокарда, внутрисердечного тромбоза, ишемической кардиомиопатии, артериальной гипертензии. Довольно часто отмечается поражение клапанов сердца – от незначительной регургитации, выявляемой с помощью ЭхоКГ, до митрального, аортального, трикуспидального стеноза или недостаточности. В рамках диагностики антифосфолипидного синдрома с сердечными проявлениями требуется проведение дифференциальной диагностики с инфекционным эндокардитом, миксомой сердца.

Почечные проявления могут включать как незначительную протеинурию, так и острую почечную недостаточность. Со стороны органов ЖКТ при антифосфолипидном синдроме встречаются гепатомегалия, желудочно-кишечные кровотечения, окклюзия мезентериальных сосудов, портальная гипертензия, инфаркт селезенки. Типичные поражения кожи и мягких тканей представлены сетчатым ливедо, ладонной и подошвенной эритемой, трофическими язвами, гангреной пальцев; опорно-двигательного аппарата – асептическими некрозами костей (головки бедренной кости). Гематологическими признаками антифосфолипидного синдрома служат тромбоцитопения, гемолитическая анемия, геморрагические осложнения.

У женщин АФС часто выявляется в связи с акушерской патологией: повторным самопроизвольным прерыванием беременности в различные сроки, задержкой внутриутробного развития плода, фетоплацентарной недостаточностью, гестозом, хронической гипоксией плода, преждевременными родами. При ведении беременности у женщин с антифосфолипидным синдромом акушер-гинеколог должен учитывать все возможные риски.

Диагностика

Антифосфолипидный синдром диагностируется на основании клинических (сосудистый тромбоз, отягощенный акушерский анамнез) и лабораторных данных. Основные иммунологические критерии включают выявление в плазме крови средних или высоких титров Ат к кардиолипину класса IgG/IgM и волчаночного антикоагулянта дважды в течение шести недель. Диагноз считается достоверным при сочетании, по меньшей мере, одного основного клинического и лабораторного критерия. Дополнительными лабораторными признаками антифосфолипидного синдрома являются ложноположительная RW, положительная реакция Кумбса, повышение титра антинуклеарного фактора, ревматоидного фактора, криоглобулинов, антител к ДНК. Также показано исследование ОАК, тромбоцитов, биохимического анализа крови, коагулограммы.

Беременные с антифосфолипидным синдромом нуждаются в мониторинге показателей свертывающей системы крови, проведении динамического УЗИ плода и допплерографии маточно-плацентарного кровотока, кардиотографии. Для подтверждения тромбозов внутренних органов выполняется УЗДГ сосудов головы и шеи, сосудов почек, артерий и вен конечностей, глазных сосудов и др. Изменения створок сердечных клапанов выявляются в процессе ЭхоКГ.

Дифференциально-диагностические мероприятия должны быть направлены на исключение ДВС-синдрома, гемолитико-уремического синдрома, тромбоцитопенической пурпуры и др. Учитывая полиорганность поражения, диагностика и лечение антифосфолипидного синдрома требуют объединения усилий врачей различных специальностей: ревматологов, кардиологов, неврологов, акушеров-гинекологов и др.

Лечение антифосфолипидного синдрома

Основной целью терапии антифосфолипидного синдрома служит предотвращение тромбоэмболических осложнений. Режимные моменты предусматривают умеренную физическую активность, отказ от долгого нахождения в неподвижном состоянии, занятий травматичными видами спорта и длительных авиаперелетов. Женщинам с антифосфолипидным синдромом не следует назначать пероральные контрацептивы, а перед планированием беременности необходимо обязательно обратиться к акушеру-гинекологу. Беременным пациенткам в течение всего периода гестации показан прием малых доз глюкокортикоидов и антиагрегантов, введение иммуноглобулина, инъекции гепарина под контролем показателей гемостазиограммы.

Медикаментозная терапия при антифосфолипидном синдроме может включать назначение непрямых антикоагулянтов (варфарина), прямых антикоагулянтов (гепарина, надропарина кальция, эноксапарина натрия), антиагрегантов (ацетилсалициловой кислоты, дипиридамола, пентоксифиллина). Профилактическая антикоагулянтная или антиагрегантная терапия большинству больных с антифосфолипидным синдромом проводится длительно, а иногда пожизненно. При катастрофической форме антифосфолипидного синдрома показано назначение высоких доз глюкокортикоидов и антикоагулянтов, проведение сеансов плазмафереза, переливание свежезамороженной плазмы и т. д.

Прогноз

Своевременная диагностика и профилактическая терапия позволяют избежать развития и рецидивирования тромбозов, а также надеяться на благоприятный исход беременности и родов. При вторичном антифосфолипидном синдроме важным представляется контроль за течением основной патологии, профилактика инфекций. Прогностически неблагоприятными факторами служат сочетание антифосфолипидного синдрома с СКВ, тромбоцитопения, быстрое нарастание титра Ат к кардиолипину, стойкая артериальная гипертензия. Все пациенты с диагнозом «антифосфолипидный синдром» должны находиться под наблюдением ревматолога с периодическим контролем серологических маркеров заболевания и показателей гемостазиограммы.

Источник