Атактический синдром при рассеянном склерозе

|

| Рисунок 1. МР-томограмма мозга, показывающая более плотные участки белого вещества, типичные для рассеянного склероза |

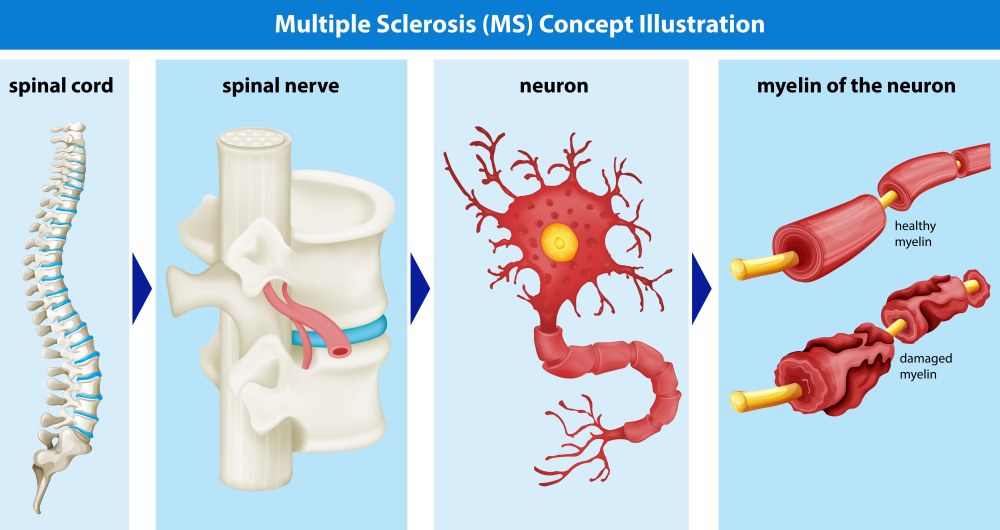

Морфологически рассеянный склероз (РС) характеризуется многочисленными очагами демиелинизации в головном и спинном мозге, которые отличаются от нормальной нервной ткани цветом и консистенцией. Микроскопически это картина периаксиальной демиелинизации нервных волокон. Происходит разрастание микроглии соединительной ткани, формируются глиозные рубцы, замещающие погибшую ткань. Так образуется неактивная бляшка РС, плотная на ощупь, имеющая сероватый оттенок.

Несмотря на многолетние исследования, причина возникновения РС до сих пор не выяснена. Условно исследование этиологических факторов можно разделить на две группы.

- Изучение генетического фактора. РС является мультигенным заболеванием с вовлечением локусов, имеющих разное значение в разных этнических группах. Проявление генетической предрасположенности к РС также зависит от внешних факторов.

- Изучение внешнего фактора. РС встречается чаще в крупных городах с населением больше 1 млн. жителей, а также у людей, имеющих многочисленные контакты с другими людьми в силу их профессии. Высокий уровень заболеваемости и его тяжелое течение наблюдается в областях с развитой промышленностью и загрязненной окружающей средой.

К внешним этиологическим факторам относится также инфекционный фактор экзогенной интоксикации.

Клиника РС

В многообразии клинических проявлений РС можно выделить две группы симптомов.

Первая группа включает наиболее распространенные классические симптомы, которые являются непосредственным проявлением поражения проводящих путей мозга. Сюда же входят симптомокомплексы, отражающие особенности клинических проявлений многоочагового демиелинизирующего процесса. Ко второй группе относятся редкие клинические проявления заболевания.

Типичные клинические симптомы

Симптомы поражения пирамидного пути. Это наиболее частое поражение при РС, оно составляет 85-97%. В зависимости от локализации очага возникают геми- или парапарезы, реже монопарезы. Наиболее часто страдают нижние конечности, реже верхние; они вовлекаются позднее. Клинически проявляются патологические пирамидные рефлексы, повышение надкостничных, сухожильных рефлексов, снижение или полное отсутствие брюшных рефлексов. Последний симптом — это тонкое, раннее проявление заинтересованности поражения пирамидного пути.

Центральные парезы и параличи сопровождаются изменениями мышечного тонуса — как спастикой, так и гипотонией, дистонией. Одной из проблем для больных РС представляется повышение тонуса по спастическому типу. Как правило, оно наблюдается у больных с нижними парапарезами.

Рассеянный склероз — демиелинизирующее заболевание, которое характеризуется признаками многоочагового поражения нервной системы. Впервые был описан Шарко в 1968 году. Высокая значимость проблемы определяется его значительной распространенностью, а также тем, что заболевают преимущественно лица молодого возраста

Симптомы поражения мозжечка. Встречаются в 62-87% случаев. Больные жалуются на нарушение походки и равновесия. Клинически проявляются нарушениями координации и снижением мышечной силы. Часто встречается динамическая и стратегическая атаксия, дисметрия, асинергия, интенционное дрожание, скандированная речь, мегалография. Характерно пароксизмальное нарастание атаксии до невозможности ходить.

Симптомы поражения черепных нервов. Наблюдаются в 36-81% случаев. Очаги демиелинизации зачастую образовываются во внутримозговых частях нервов, поэтому могут отмечаться симптомы как центрального, так и периферического поражения двигательных черепных нервов, чаще III, V, VI, VII пары нервов. Наиболее частым клиническим симптомом поражения ствола мозга являются глазодвигательные нарушения, которые вызывают двоение.

Характерен симптом дискоординированного движения глазных яблок, недоведение глазных яблок в стороны, иногда наблюдается легкий птоз. Редко встречаются изменения зрачковых реакций. Одним из основных проявлений РС является нистагм как следствие поражения верхних отделов ствола.

Симптомы нарушения чувствительности. Встречаются у 56-92% пациентов. Один из наиболее частых симптомов РС — изменение глубокой и поверхностной чувствительности. Чаще на ранних стадиях отмечается небольшое расстройство болевой чувствительности, дизестезия в дистальных отделах конечностей. Особенностью нарушений чувствительности является то, что больные не могут четко их описать и часто предъявляют жалобы на онемение и жжение в конечностях.

Симптомы зрительных нарушений. Встречаются в 36-52% случаев. К зрительным нарушениям относится снижение остроты зрения, а также изменение полей зрения. Часто ретробульбарный неврит является первым симптомом заболевания. При офтальмологическом исследовании выявляются центральные скотомы, сужение полей зрения, преходящее снижение остроты зрения.

Симптомы нарушения функции тазовых органов. Наблюдаются в 26-53% случаев. Это один из первых и наиболее часто встречающихся симптомов при РС. Наиболее рано проявляются нарушения мочеиспускания по центральному типу, могут быть как учащения, так и задержка мочи, а также императивные позывы. На более поздних стадиях это, как правило, недержание мочи. У мужчин может быть снижение потенции, связанное с повреждением спинного мозга очагом демиелинизации.

Нейропсихологические симптомы. Имеют место в 65-95% случаев. Они могут включать в себя нарушение памяти, остроты мышления и всевозможные нарушения эмоционального характера. Особое внимание заслуживает депрессия с состояниями апатии и тревоги. Часто при РС отмечается эйфория, сочетаемая со снижением интеллекта. У женщин отмечаются истерические реакции, что является причиной несоответствия жалоб больной и объективной неврологической симптоматики.

Редкие клинические проявления

- Пароксизмальные состояния 5-17%. Это могут быть короткие сенсорные и моторные расстройства, тонические спазмы, гемифациальные спазмы, острые приступы икоты и зевоты.

- Вегетативные нарушения. К ним относятся симпато-адреналовые кризы, приступы гипотонии, брадикардии.

- Симптомы поражения периферической нервной системы. Сюда относятся синдром полинейропатии, а также развитие мышечной атрофии.

РС в детском возрасте

Возрастные границы РС в настоящее время подвергаются пересмотру. Встречаются сообщения о развитии заболевания как в пожилом, так и в старческом возрасте. Но более актуальна проблема заболевания в детском возрасте.

Описаны случаи развития РС в двухлетнем возрасте, а в материалах НИИ неврологии АМН отмечено самое раннее начало заболевания в возрасте 11-15 лет. Диагностика РС в детском возрасте еще более затруднительна из-за многообразия синдромологических вариантов и типов течения.

Современные методы диагностики РС

Полиморфизм РС сильно затрудняет раннюю диагностику. Число и диапазон ошибок остаются значительными. Важнейшие критерии диагностики:

- начало болезни в молодом возрасте;

- полиморфизм клинических проявлений;

- мерцание “симптомов” даже на протяжении суток;

- волнообразное течение болезни.

Для обследования пациентов с подозрением на РС определен оптимальный диагностический алгоритм:

- Клиническая картина, выявление неврологического поражения.

- МРТ головного мозга, спинного мозга.

- Офтальмологическое обследование.

Патологические изменения при МРТ наиболее часто локализуются в перивентикулярной области. Редко очаги демиелинизации видны в стволе и мозжечке. Отчетливой связи между числом очагов демиелинизации и тяжестью заболевания не наблюдается.

Дифференциальный диагноз РС

В начальных стадиях РС следует дифференцировать с ВСД, невротическими расстройствами, синдромом Меньера, ретробульбарным невритом, опухолью головного и спинного мозга, мозжечка, рассеянным энцефаломиелитом, дегенеративными заболеваниями нервной системы. Спинальные формы РС могут проявляться аналогично опухолям спинного мозга. Но симптоматика РС в начальных стадиях характеризуется меньшей выраженностью парезов, чувствительных и тазовых расстройств. От болезни Штрюмпеля РС отличается наличием признаков поражения других отделов нервной системы.

Варианты течения и прогноз

Течение РС носит хронический характер. В большинстве клиник приняты следующие термины для обозначения периодов заболевания.

- Обострение: появление нового симптома или группы симптомов после того, как состояние больного оставалось стабильным в течение месяца.

- Ремиссия: отчетливое улучшение состояния больного в виде уменьшения выраженности или исчезновения симптома или группы симптомов, которое длится не менее суток.

- Хроническое прогрессирование: увеличение тяжести симптома заболевания в течение двух месяцев без стабилизации состояния.

- Стабилизация: отсутствие обострения, прогрессирования и ремиссии не менее одного месяца.

- Ремитирующее течение: течение с обострениями и ремиссиями без признаков прогрессирования. Различают также мягкое и злокачественное течение РС. К первому относят продолжительное протекание (10-15 лет и более) заболевания, сопровождающееся минимальными нарушениями. При злокачественном течении наступает полная инвалидизация больного в течение первых пяти лет.

Если заболевают люди старше 40 лет, при этом болезнь носит ремитирующий характер с первой ремиссией не менее года и длительностью первого обострения не более трех месяцев, то можно говорить о благоприятном процессе заболевания. Все остальные случаи считаются неблагоприятными.

Лечение РС

Лечение РС складывается из мероприятий, направленных на борьбу с демиелинизацией ЦНС, и симптоматической терапии. К методам, направленным против демиелинизации, относят лечение обострений и хронически прогрессирующего заболевания. Некоторые виды терапии способны уменьшать частоту и выраженность рецидивов. Поскольку ни один из известных способов не вызывает ремиелинизацию, то главной задачей является замедление или стабилизация нарастания неврологического дефекта.

Препаратом выбора при лечении РС остаются кортикостероиды и препараты АКТГ. Полагают, что их назначение особенно показано во время острых эпизодов, частых рецидивов.

Эти средства призваны ограничить воспалительный процесс и степень разрушения миелина.

Одним из методов лечения РС является плазмоферез, обычно в сочетании с гормонотерапией. Наблюдается положительный эффект при лечении бетафероном. Он эффективен в основном при ремитирующей форме РС. Его назначают для уменьшения частоты обострений, а также для снижения скорости прогрессирования патологического процесса. Это говорит о том, что бетаферон не излечивает полностью, а лишь приостанавливает прогредиентное развитие заболевания.

Что касается эффективности биологических препаратов, то судить об этом трудно, так как нет объективных лабораторных маркеров для оценки активности демиелинизирующего процесса.

К симптоматической терапии РС относится лечение спастичности и флексорных спазмов. В этих случаях применяют миорелаксанты.

В период ремиссии назначается общеукрепляющая, ноотропная, сосудистая терапия, поощряется физическая нагрузка.

В целях профилактики больные должны избегать инъекций, интоксикации, переутомления, не рекомендуется смена климата, противопоказана гиперинсоляция. Вопрос о беременности и родах обсуждаем, хотя чаще в литературе встречаются данные об обострении заболевания в этот период.

Клинический случай

|

| Рисунок 2. Компьютерная томограмма головного мозга: выявлены характерные для рассеянного склероза изменения |

Женщина, 32 года, предъявляла жалобы на преходящую слабость в левой руке и ноге в течение года. Этот симптом почти полностью исчез за два месяца до госпитализации, но за последнюю неделю перед госпитализацией левая нога настолько ослабла, что больная часто спотыкалась при ходьбе. В течение последних трех месяцев отмечалось периодическое недержание мочи. В возрасте 18 лет имел место эпизод диплопии, которая спонтанно регрессировала.

Неврологическое обследование выявило бледность височной половины диска левого зрительного нерва, слабость в левой руке при пожатии, повышение рефлексов на левых конечностях, отсутствие поверхностных брюшных рефлексов с обеих сторон, симптом Бабинского слева. Наблюдалась гемиплегическая походка. Миелография и исследование спинномозговой жидкости не выявили патологических изменений. Выявлены характерные изменения на КТ (рис. 2)

Таким образом, у больной был диагностирован рассеянный склероз.

Источник

Рассеянный склероз (РС, множественный склероз, диссеминированный склероз, sclerosis disseminata, SD) – это хроническое заболевание нервной системы, при котором нервная ткань местами замещается соединительной с формированием бляшек. Замена ткани становится причиной нарушения функций нервной системы, что проявляется различными симптомами. Обычно течение рассеянного склероза носит волнообразно-прогрессирующий характер. Недуг постепенно приводит к ограничению жизнедеятельности и может сокращать продолжительность жизни больного. Из этой статьи Вы сможете узнать, как и почему развивается рассеянный склероз, чем он проявляется и как влияет на длительность жизни.

Рассеянный склероз рассматривается, как аутоиммунно-воспалительный процесс. При этом заболевании разрушается миелиновая оболочка нервных клеток под действием собственных антител. Это явление называется демиелинизацией. Однако это происходит не у каждого человека, для запуска процесса нужны предпосылки.

Причины возникновения

Согласно современным представлениям, рассеянный склероз относится к мультифакториальным заболеваниям, т. е. имеет в основе комбинацию из нескольких причин одновременно.

Самыми главными считаются следующие факторы:

- вирусная инфекция;

- наследственная (генетическая) предрасположенность иммунной системы;

- географические особенности места постоянного проживания.

Вирусная инфекция

Считается, что рассеянный склероз является следствием так называемых медленных инфекций. Характерными особенностями медленных инфекций являются: длительный период без каких-либо симптомов (латентный), избирательность поражения (т.е. одних и тех же органов и систем), развитие только у конкретного вида животных или человека, постоянно прогрессирующее течение.

Определенная специфическая инфекция, вызывающая развитие рассеянного склероза, пока не обнаружена, но роль многих вирусов подтверждена различными фактами: связь начала заболевания или обострения с перенесенной вирусной инфекцией, наличие высокого титра противовирусных антител в крови больных рассеянным склерозом, вызывание рассеянного склероза в эксперименте в лабораторных условиях у животных под влиянием вирусов.

Среди возбудителей инфекций, которые предположительно могут служить пусковым моментом в развитии рассеянного склероза, следует отметить ретровирусы, вирусы кори, герпеса, краснухи, эпидемического паротита, Эпштейна-Барра. Вероятнее всего, что возбудитель проникает в организм еще в детском возрасте, а затем, при наличии других факторов, провоцирует иммунные нарушения на поверхности нервных клеток. Иммунная система начинает выработку антител против этих вирусов. Однако антитела атакуют не самого возбудителя, а нервные клетки, которые воспринимаются ею, как опасность. В результате происходит разрушение нервной ткани. Для реализации такого механизма необходима особая наследственная предрасположенность.

Наследственная предрасположенность

На сегодняшний день установлено, что заболевание встречается в семьях, где есть больной рассеянным склерозом, в 20-50 раз чаще, чем в общей популяции. Особенно это характерно для родственников первой, второй линии родства (дети, братья, сестры). Случаи семейного рассеянного склероза составляют до 10% от общего числа.

Выявлено, что некоторые гены 6-й хромосомы обусловливают своеобразие иммунного ответа, характерное для рассеянного склероза. Другие гены, отвечающие за строение и функции неспецифических ферментов, иммуноглобулинов, белка миелина, также участвуют в развитии заболевания. Т. е. для того, чтобы болезнь возникла, у человека должно совпасть сочетание нескольких генов. Считается, что даже особенности течения рассеянного склероза кодируются определенными наследственными структурами.

Географические особенности

Статистические исследования выявили, что распространенность рассеянного склероза выше в местностях с повышенной влажностью и прохладным климатом, в долинах рек, с меньшим количеством солнечного света (коротким световым днем).

Содержание в почве и природных водах меди, цинка, кобальта, особенности питания определенных регионов (повышение содержания белка и животного жира в развитых странах) также влияют на распространенность рассеянного склероза.

Отмечено, что в северных странах, более удаленных от экватора (этот феномен называется градиент широты), у людей европеоидной расы риск заболевания существенно выше. Распространенность рассеянного склероза в Германии, Австрии, Швейцарии, Южной Австралии, на севере США значительно выше, чем в других странах мира.

Выявлена такая интересная закономерность: если человек проживал в местности с высоким риском развития рассеянного склероза в детском возрасте, и до достижения 15 лет сменил регион обитания, переехав туда, где заболеваемость в разы меньше, то для него риск заболеть существенно снижается. Если же миграция осуществляется после 15 лет, то смена жительства никаким образом не сказывается, и риск остается высоким. Предполагают, что это связано с особенностями формирования иммунной системы до достижения подросткового периода.

Как возникает рассеянный склероз?

При случайном совпадении у человека генетических особенностей реагирования иммунной системы с факторами внешней среды(зоной проживания, особенностями экологии и питания и т. д.) в ответ на перенесенную вирусную инфекцию в организме запускается целый каскад иммунных нарушений.

Антигены вирусов, проникая в нервную систему, прикрепляются к поверхности нервных клеток, в частности к миелину (белковая оболочка нервных волокон). Иммунная система атакует чужеродные образования, воспринимая их, как опасность. Атака состоит в образовании антител против вирусных частиц, но поскольку последние связываются с миелином, то антитела вырабатываются и против него. Развивается неправильный иммунный ответ (аутоиммунный) – организм борется против своих же структур. В последующем миелин воспринимается как чужеродный, и антитела вырабатываются постоянно.

Производство антител сопровождается выбросом различных образований, стимулирующих воспалительный процесс. Результатом таких событий становится демиелинизация (разрушение миелина) и повреждение структуры нервного волокна (аксональная дегенерация). Вместо разрушенных структур развивается соединительная ткань, и образуются так называемые бляшки, которые разбросаны по всей нервной системе. Поэтому заболевание и получило название рассеянный склероз (склероз в этом случае означает формирование соединительнотканного рубца вместо нормальной нервной ткани).

Клинические признаки

Рассеянный склероз обычно поражает молодых людей – от 18 до 45 лет. Женщины страдают чаще мужчин. Если заболевание возникает после 50 лет, то межполовое соотношение уравнивается.

Рассеянный склероз – многоликое заболевание. Он проявляет себя самыми разнообразными симптомами потому, что в его основе лежит образование склеротических бляшек по всей центральной нервной системе.

Следует отметить, что не существует специфичных клинических симптомов, характерных только для рассеянного склероза. Поэтому диагностика этого заболевания очень сложна.

К типичным проявлениям рассеянного склероза относят:

- двигательные нарушения;

- расстройства координации (атактический синдром);

- расстройства чувствительности;

- симптомы поражения ствола мозга и черепно-мозговых нервов;

- вегетативные нарушения функции тазовых органов;

- неполадки в психоэмоциональной сфере.

Двигательные нарушения проявляются в виде мышечной слабости (парезов) в разных частях тела. Чаще развиваются парезы нижних конечностей, более выраженные в мышцах голени и бедра, т. е. в крупных мышечных массивах. Со временем мышечная слабость усугубляется, парезы распространяются и на руки, вовлеченными оказываются все 4 конечности – тетрапарез. Обычно слабость в мышцах сочетается с повышением мышечного тонуса. Это называют спастическим парезом. В положении лежа тонус менее выражен, при ходьбе становится более заметным. При рассеянном склерозе парезы могут сочетаться и со снижением мышечного тонуса. Сухожильные рефлексы повышаются (сгибательно-локтевой, разгибательно-локтевой, карпо-радиальный, коленный, ахиллов), а зона, с которой вызывается рефлекс, расширяется. Поверхностные рефлексы (со слизистых оболочек, кожные брюшные, подошвенный), наоборот, утрачиваются. При осмотре выявляют патологические стопные знаки: симптом Бабинского (медленное разгибание большого пальца стопы при штриховом раздражении наружного края подошвы), Россолимо, Жуковского, Гордона и др. Все эти симптомы свидетельствуют о поражении нервных проводников, идущих от коры больших полушарий к двигательным нейронам спинного мозга.

Атактический синдром заключается в нарушении устойчивости. У больного появляются шаткость при ходьбе, а позже и при стоянии. Шаткость может быть настолько выраженной, что приводит к падениям. Нарушается точность координации движений: появляется промахивание при попытке что-то взять, мимопопадание при выполнении даже самых простых движений (расчесывание, чистка зубов). Особенно трудными становятся действия, требующие быстрой смены противоположных движений в суставах кистей. Не застегиваются пуговицы, не вдеваются шнурки, не попадает нитка в иголку и т.д. Возможно появление дрожания в конечностях при выполнении движений (интенционный тремор). Из-за нарушения согласованного сокращения и расслабления мышц языка, гортани и глотки может нарушаться речь: она становится замедленной, как бы толчкообразной, с разделением слов на слоги, с несколькими ударениями в одном слове. Еще один характерный признак атактического синдрома — нистагм. Это ритмичные колебательные движения одного или обоих глаз, которые возникают непроизвольно, чаще при максимальном взгляде в сторону или вверх.

Нарушения чувствительности представляют собой различные симптомы. Больной жалуется на ползание мурашек в различных частях тела, онемение, жжение, зуд, покалывание. Иногда могут беспокоить боли приступообразного характера: по ходу нервных стволов, вдоль позвоночника, в голове. Больные их описывают, как прострелы, сравнивают с прохождением тока от головы к ногам (симптом Лермитта). Возможны боли в мышцах из-за повышения тонуса. При осмотре выявляются нарушения болевой, температурной чувствительности, не ощущаются прикосновения в каких-либо частях тела. Характерна потеря суставно-мышечного чувства: когда больной с закрытыми глазами не может определить, к какому пальцу прикасается врач и в какую сторону совершает пассивное движение этим пальцем (сгибает, разгибает, отводит в сторону). По мере прогрессирования болезни подобные нарушения появляются даже в крупных суставах: голеностопном, лучезапястном.

Из-за атактического синдрома, двигательных и чувствительных расстройств у больных меняется походка. Она становится неуверенной, как бы «ощупывающей» поверхность под ногами, с избыточным выбрасыванием ног вперед. Иногда больному нужно смотреть под ноги, чтобы не упасть. Если такого больного попросить пройтись с закрытыми глазами, то все эти проявления резко усиливаются. Больному трудно резко повернуться или внезапно остановиться.

Симптомы поражения ствола мозга и черепно-мозговых нервов часто встречаются уже на ранних стадиях рассеянного склероза, а по мере развития болезни только прогрессируют. К ним относят ощущение двоения в глазах, головокружение, шум в ушах. Чаще поражаются зрительный, глазодвигательный, отводящий, тройничный, лицевой нервы, реже — вестибулокохлеарный нерв. Это проявляется нарушением зрения, косоглазием, слабостью мимических мышц лица, приступообразными выраженными болями в области лица, нарушением слуха. К симптомам поражения ствола мозга относятся насильственный смех и плач (беспричинный и неконтролируемый), выявляемые врачом при осмотре рефлексы орального автоматизма (например, при прикосновении к губам возникают сосательные движения, постукивание по спинке носа вызывает вытягивание губ трубочкой).

Функции тазовых органов нарушаются у большинства больных. Чаще это происходит на более поздних стадиях болезни, но может быть и первым признаком. Возможны задержка мочеиспускания или недержание мочи. Конечно, максимальная выраженность данных симптомов возникает не сразу. Вначале больному приходится просто сильнее тужиться, чтобы осуществить акт мочеиспускания; или позывы к мочеиспусканию становятся настолько выраженными, что требуют немедленного удовлетворения. В противном случае больной не в состоянии удержать мочу. Уже на более поздних стадиях болезни похожие ситуации развиваются и при акте дефекации. В финале болезни большинство больных не контролируют физиологические отправления. Из других вегетативных нарушений у больных рассеянным склерозом наблюдаются импотенция и нарушение менструального цикла.

Психоэмоциональные нарушения начинаются исподволь, развивается астенический синдром. Ухудшается память, внимание, постепенно формируется снижение интеллектуальных показателей и мышления. Появляется избыточная эмоциональность, плаксивость или, наоборот, эйфория. Иногда больные объективно не в состоянии оценить имеющиеся у них симптомы. У части больных формируется депрессия, изредка возможны шизофреноподобные психозы. Характерен синдром хронической усталости.

У рассеянного склероза есть некоторые особенности развития симптомов, которые помогают диагностировать это заболевание. Особенно хорошо эти симптомы выражены на начальных стадиях болезни:

- клиническая диссоциация или расщепление – несоответствие между выраженностью симптомов поражения одной или нескольких функциональных систем. Например, при значительном снижении зрения при осмотре глазного дна патологических изменений не выявляют вообще. Или у больного одновременно имеется сочетанное поражение разных функциональных систем: например, высокие рефлексы и парезы в ногах из-за поражения центрального двигательного нейрона и низкий мышечный тонус из-за поражения мозжечка (хотя при поражении центрального двигательного нейрона тонус обычно повышается);

- симптом горячей ванны (симптом Утхоффа) заключается во временном усилении выраженности отдельных проявлений после принятия ванны, после приема горячей еды, при повышении температуры тела или окружающей среды (жара в летний день). Через небольшой промежуток времени (обычно около 30 минут) симптомы вновь возвращаются на исходный уровень. Это связано с повышением чувствительности нервных волокон, оставшихся без миелиновой оболочки;

- феномен мерцания симптомов: в течение какого-то небольшого промежутка времени колеблется выраженность симптомов. Это может быть даже в течение дня. Например, утром слабость в ногах была такой, что затрудняла самостоятельное передвижение, а к вечеру силы в ногах вновь предостаточно. Это связывают с чувствительностью пораженных структур к колебаниям показателей внутренней среды (гомеостаза).

Выделяют несколько типов течения рассеянного склероза:

- дебют заболевания;

- рецидивирующе-ремиттирующее течение;

- первично-прогрессирующее;

- вторично-прогрессирующее.

Тип течения играет роль в отношении прогноза заболевания и назначении лечения.

Дебют – это впервые выявленный достоверный рассеянный склероз.

Рецидивирующе-ремиттирующий тип характеризуется волнообразным течением заболевания с четкими периодами обострений (когда состояние ухудшается, появляются новые симптомы) и ремиссий (восстановление нарушенных функций).

Первично-прогрессирующее течение характеризуется неуклонным ухудшением состояния без «светлых» промежутков с самого начала заболевания.

Вторично-прогрессирующая форма возникает, когда при рецидивирующе-ремиттирующем типе течения заканчиваются периоды ремиссии и улучшение больше не наступает. В течение 10 лет такое превращение происходит у 50% больных, через 25 лет – у 80%.

Первично- и вторично-прогрессирующие типы течения характеризуются худшим прогнозом для трудоспособности и жизни.

Срок жизни больных с рассеянным склерозом

Продолжительность жизни больного рассеянным склерозом зависит от многих причин:

- возраста начала заболевания;

- своевременной диагностики;

- типа течения;

- получает ли больной превентивную терапию (об этом виде лечения Вы можете узнать из одноименной статьи);

- развития осложнений рассеянного склероза (пролежни, инфекции мочевыводящих путей и легких и др.);

- сопутствующей патологии, то есть наличия других заболеваний.

На срок жизни пациента с рассеянным склерозом оказывает влияние своевременность диагностики больше, чем при многих других заболеваниях. Это настолько коварное заболевание, что его первые симптомы могут быть не замечены или проигнорированы больным, и он не станет обращаться за медицинской помощью. А значит, не получит столь актуальное лечение. Ведь, если терапия начата еще в дебюте болезни, то это значительным образом улучшает качество жизни, во многих случаях останавливает прогрессирование болезни, способствует предотвращению инвалидности и продлению срока жизни.

В начале XX века больные с диагнозом рассеянный склероз жили максимум 30 лет в случае благоприятного течения болезни. В XXI веке срок жизни значительно удлинился.

Статистические данные свидетельствуют, что при ранней диагностике заболевания, рецидивирующе-ремиттирующем типе течения, полноценном лечении в среднем больные живут на 7 лет меньше, чем их ровесники, не имеющие такого диагноза.

Больные, у которых болезнь была диагностирована после 50 лет, при качественном лечении в среднем живут 70 лет. Больные с наличием осложнений в этом случае живут до 60 лет. Однако у каждого правила есть исключения, поэтому точно предсказать, как поведет себя заболевание и сколько проживет конкретный больной, весьма сложно.

Рассеянный склероз – это аутоиммунно-воспалительное заболевание, поражающее нервную систему человека, причины которого до сих пор полностью не изучены. Клинические симптомы при РС очень разнообразны и неспецифичны, что затрудняет диагностику. На продолжительность жизни таких больных влияют многие факторы, в том числе и своевременное обращение за медицинской помощью.

Видео версия статьи:

Источник