Церебральная гипоксия 1 степени синдром вегетативных дисфункций

После перенесенной церебральной ишемии (любой степени) новорожденный ребенок должен наблюдаться у невропатолога. Последствия церебральной ишемии могут быть самыми разными — от минимальных отклонений в развитии до довольно тяжелых.

Прогноз во многом зависит от тяжести перенесенной гипоксии и степени тяжести энцефалопатии.

Так, при I степени гипоксически-ишемической энцефалопатии, прогноз благоприятный; при II степени — сомнительный (т. е. многое зависит от наличия или отсутствия сопутствующей патологии и от особенностей организма ребенка); при III степени — прогноз для полного выздоровления, как правило, неблагоприятный.

Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины разработала классификацию последствий перинатальный поражений нервной системы у детей первого года жизни.

Согласно этой классификации различают следующие виды последствий церебральной ишемии:

- Последствия церебральной ишемии-гипоксии I-II степени (перинатальная транзиторная гипоксически-ишемическая энцефалопатия).

Основные клинические формы последствий церебральной ишемии I-II степени:

- Доброкачественная внутричерепная гипертензия;

- Расстройство вегетативной автономной нервной системы;

- Гиперактивной поведение, гипервозбудимость;

- Нарушение/задержка моторного развития;

- Сочетанные формы задержки, умственная отсталость не уточненная;

- Симптоматические судороги и ситуационно обусловлены пароксизмальные расстройства.

- Следует отметить, что при перинатальной транзитронной гипоксически-ишемической энцефалопатии проходит полная компенсация неврологических отклонений на первом году жизни. В некоторых случаях могут сохраняться не грубые функциональные нарушения.

- Последствия церебральной ишемии-гипоксии II-III степени (перинатальное стойкое(органическое) постгипоксическое поражение ЦНС).

Основные клинические формы последствий церебральной ишемии II-III степени:

- Различные формы гидроцефалии;

- Органические формы нарушения психического развития;

- Детские церебральные параличи (ДЦП);

- Симптоматические эпилепсии и эпилептические синдромы раннего детского возраста.

- Для перинатального стойкого постгипоксического поражения ЦНС характерно то, что неврологические отклонения не компенсируются к 1 году. При этом сохраняются тотальный или парциальный неврологический дефицит. В этом заключается главное отличие транзиторного (проходящего) поражения ЦНС от стойкого (органического).

Последствия церебральной ишемии-гипоксии 1-2 степени

Доброкачественная внутричерепная гипертензия

Клинические проявления: течение данного симптомокомплекса подострое (нарастание симптомов происходит постепенно). Отмечается увеличение окружности головы ребенка в первом полугодии, которое несколько отличается от нормы. У доношенных увеличение отмечается более чем на 1 см (но не более 3 см), у недоношенных более 2 см (но не более 4 см). Также имеет место расхождение черепных швов, напряжение и выбухание большого родничка, срыгивания, не связанные с приемом пищи, повышенная возбудимость и раздражительность у ребенка, трудности при засыпании, поверхностный сон, оживление сухожильных рефлексов.

Обследование при доброкачественной внутричерепной гипертензии

- На НСГ, чаще всего, выявляют умеренное расширение ликворосодержащих пространств, усиленная пульсация крупных церебральных артерий.

- КТ, МРТ — умеренное расширение боковых желудочков, субарахноидальны пространств, межполушарной щели.

- Изменения на ЭЭГ, как правило, не имеют нозологической специфичности.

На фоне проводимого лечения, при данной патологии ,компенсация неврологических нарушений наступает к 3-6 месяцам жизни.

Расстройство вегетативной автономной нервной системы

Клинические проявления

Нестабильность (лабильность) сердечного ритма и артериального давления (без связи с физической нагрузкой). Также отмечается изменение цвета кожных покровов — «мраморность», симптом «Арлекина» (одна половина туловища красная, другая белая), выраженных красный и белый дермографизм, цианоз носогубного треугольника, «синева» во круг глаз. Могут быть желудочно-кишечные дискинезии — срыгивания, рвота, неустойчивый стул (то понос, то запор), метеоризм. У многих отмечается постнатальная гипотрофия.

При этом, следует отметить, что данный симптомокомплкес имеет диагностическое значение, только при исключении соматических заболеваний у ребенка.

Обследование

- При данной форме обязательным является контроль ЭКГ, артериального давления, температуры тела. Проводят кардиоинтервалографию, дистанционную термографию.

- На ЭЭГ — изменения носят неспецифический характер, могут отмечаться регуляторные нарушения в цикле «сон-бодрствование» различной степени выраженности.

- На НСГ — структурные изменения не выявляются.

- Такие методы обследования как МРТ, КТ головного мозга проводят только по показаниям.

Компенсация неврологических нарушений, как правило, наступает к 3-6 месяцам жизни, на фоне проводимой терапии.

Гиперактивное поведение, гипервозбудимость

Клинические проявления

Для данной патологии характерно: чрезмерная двигательная активность, мышечная дистония, эмоциональная лабильность. У детей отмечается неустойчивая концентрация внимания и сосредоточения, быстрая их истощаемоть. Дети плохо засыпают, сон у них поверхностный, часто просыпаются. Часто отмечается тремор и оживление рефлексов.

Данный диагноз выставляется только при исключении других причин беспокойства ребенка (диатез, колики, рахит, метаболические расстройства и другие).

Обследование при синдроме гипервозбудимости и гиперактивности

На ЭЭГ — может не быть отклонений от возрастной нормы. В состоянии спокойного бодрствования может отмечаться замедление и дезорганизация основного коркового ритма, признаки задержки созревания БЭА, а также регуляторные нарушения со стороны подкорковых систем, различной степени тяжести.

На НСГ структурные изменения, как правило, не выявляются.

Компенсация неврологических расстройств, также отмечается в возрасте 3-6 месяцев (на фоне проводимой консервативной терапии).

Нарушение моторного развития

Клинические проявления

Небольшая задержка сроков редукции (угасания) безусловных двигательных автоматизмов. Немного запоздалое формирование возрастных физиологических моторных реакций у ребенка — установочных реакций, зрительно-мотороного возаимодействия, мануальной деятельности (работа руками), выпрямляющих реакций (подготовка к стоянию, ходьбе), функции равновесия, ходьбы. В результате чего, дети начинают позже держать голову, сидеть, ползать, стоять, ходить. Могут отмечаться нарушения мышечного тонуса в виде гипотонии, гипертонуса или дистонии. Указанные нарушения имеют преходящий характер и на фоне корригирующих мероприятий компенсируются к 1-1,5 годам.

Дополнительные методы обследования

По показаниям (для исключения структурных повреждений мозга) проводят НСГ, КТ, МРТ.

ЭЭГ — для оценки состояния биоэлектрической активности мозга.

ЭНМГ — для оценки состояния нервно-мышечной проводимости.

Сочетанные формы задержки развития

Симптомы — признаки снижения эмоциональных реакций, слабая выраженность «комплекса оживления» (когда ребенок эмоционально не реагирует на маму или других близких), низкая познавательная активность у малыша. Отмечается задержка темпов формирования коммуникативных реакций, речевых навыков, произвольных двигательных актов. При этом, нарушения мышечного тонуса, встречаются редко.

Данный симптомокоплекс имеет диагностическое значение в тех случаях, когда исключены другие причины (рахит, метаболические нарушения и др.)

Симптоматические судороги и ситуационно обусловленные пароксизмальные расстройства

Клинические признаки: судороги, пароксизмальные расстройства, впервые возникшие после периода новорожденности. Причиной приступа могут быть: повышение температуры тела, чрезмерное возбуждение, боль, токсикоз, эксикоз, инфекционный процесс и другие. Приступы могут проявляться в виде различных судорог (клонические, тонические, тонико-клонические), а также в виде атонических пароксизмов.

Для симптоматических судорог характерно: носят транзиторный характер, быстро купируются самостоятельно либо при назначении симптоматического лечения, отсутсвует стереотипность возникновения и протекания припадков (это свойственно для эпилепсии).

Обследование

- ЭЭГ — для оценки состояния биоэлектрической активности мозга.

- НСГ — как правило, структурных изменений головного мозга не выявляется.

- МРТ и КТ проводят по показаниям.

Для транзиторной гипоксически-ишемической энцефалопатии характерно, то что судорожные приступы (на фоне монотерапии минимальными дозами антиконвульсантов) отсутствуют в течение трех месяцев и более и больше не повторяются на протяжении первого года жизни ребенка.

Существенное влияние на прогноз при ГИЭ оказывает течение неонатального периода (периода новорожденности), наличие сопутствующей патологии и своевременно начатое лечение.

Также, не следует забывать о том, что мозг детей раннего возраста обладает огромными пластическими и репаративными (восстановительными) возможностями и при проведении всех методов восстановительного лечения можно добиться очень хороших результатов.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Источник

Еще несколько лет назад считалось, что ведущими причинами поражения мозга у детей являются острая гипоксия и родовая травма. В последние годы широко распространилось представление о том, что доминирующее значение в патологии плода и новорожденного имеет не столько острое воздействие на головной мозг в процессе родов, сколько предшествующее внутриутробное изменение структур мозга созревающего плода под влиянием многочисленных неблагоприятных факторов. Асфиксия продолжительностью более 10 минут чаще возникает на неполноценной метаболической и морфофункциональной основе мозга, пострадавшего на ранних этапах онтогенеза. Таким образом, гипоксическое поражение головного мозга у новорожденных является полиэтиологическим заболеванием и требует тщательного подхода к диагностике и, как следствие, профилактике неврологических заболеваний у детей.

► Диагностика перинатальных гипоксий базируется на:

■ изучении акушерского и гинекологического анамнеза у матери, течении беременности и родов;

■ неврологическом обследовании новорожденного;

■ оценке метаболических показателей;

■ оценке по шкале Апгар;

■ ряде дополнительных методов исследования: нейросонографии, допплерографии, различных видах томографии: компьютерная (КТ), магнитно-резонансная (МРТ), позитронно-эмиссионная (ПЭТ); нейрофизиологических исследованиях: электроэнцефалографии, полиграфии, вызванных потенциалах, различных видах электромиографии, диагностических пункциях – люмбальной, субокципитальной и т.д.

Важную роль играет состояние здоровья матери, на фоне которого произошла беременность. Многие соматические и неврологические заболевания, вредные привычки, недоедание, как количественное, так и качественное, тяжелый токсикоз беременных (гестоз), перенашиваемость и т.д. ведут к формированию внутриутробной гипоксии. Также большое значение имеет степень выраженности этих заболеваний, их длительность и сочетание с теми или иными сопутствующими состояниями или заболеваниями.

В Международной классификации болезней Х пересмотра оценка по шкале Апгар не упоминается как диагностический критерий асфиксии, а критериями тяжелой асфиксии при рождении являются:

■ глубокий метаболический или смешанный ацидоз (рН менее 7,0) в крови пуповинной артерии;

■ персистирование оценки по шкале Апгар 0 – 3 балла более 5 минут;

■ доказанные полиорганные поражения: сердечно-сосудистой системы, легких, почек, ЖКТ, крови, т. е. полиорганная недостаточность.

Таким образом, динамическая оценка по шкале Апгар является в большей степени ценным показателем для объективизации состояния ребенка при рождении и верификации эффективности медицинских мероприятий сразу после рождения. Также шкала не является прогностически достоверной в определении последствий гипоксических поражений мозга у новорожденного.

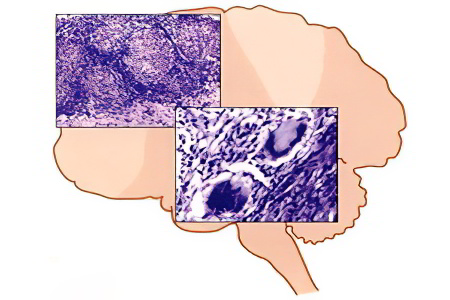

Ультразвуковые методы диагностики, например нейросонография (НСГ), сегодня используются в основном как скрининговый метод, с помощью которого выделяются дети, которым необходимо более детальное обследование с помощью магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, протонно-спектроскопического исследования. Нейросонография, конечно, обладает рядом преимуществ, таких как высокая информативность, доступность, относительно низкая цена оборудования. Вместе с тем информация о конвекситальных отделах головного мозга и структурах задней черепной ямки, полученная этим методом, недостаточно объективна, что снижает диагностическую ценность НСГ. Кроме того, НСГ не позволяет диагностировать очень мелкие фокальные некрозы, явления диффузного глиоза и потери миелина.

Допплерография также имеет невысокую диагностическую и прогностическую значимость в диагностике гипоксии мозга. Она отражает мозговой кровоток в определенный промежуток времени, учитывая фазовые колебания кровотока после родов и эпизода гипоксии, показатели допплерографии не отражают реальную динамику мозгового кровообращения и могут быть просто случайными. Диагностическая значимость допплерографии повышается при наличии у ребенка окклюзионных процессов и мальформаций сосудов, так как снижение кровотока здесь более стабильно вследствие ригидности сосудов.

Одними из наиболее точных методов диагностики ишемии являются магнитно-резонансная томография, аксиальная компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография, околоинфракрасная спектроскопия, магнитно-резонансная спектроскопия. Прогностическая ценность этих методов составляет около 90%. Для проведения данных методов исследования необходима полная обездвиженность пациента, у новорожденных зачастую при проведении исследования проводится медикаментозная седация. Это требует дополнительной подготовки ребенка, присутствия анестезиолога-реаниматолога, возрастает риск аллергических реакций, остановки дыхания и т.д. На сегодняшний день экономические возможности государства не позволяют провести 100%-ный охват новорожденных этими методами диагностики в связи с высокой стоимостью оборудования и невозможностью оснастить ими все родильные дома.

► По Volpe J.J. (2001), можно выделить следующие биохимические маркеры перинатальной гипоксии:

■ в крови: мозговая фракция креатинкиназы, гипоксантин, мочевая кислота, свободное железо, аспартат-аминотрансфераза, эритропоэтин, β-эндорфин, магний, лактат;

■ в моче: взаимоотношение лактата/пирувата, гипоксантин, мочевая кислота;

■ в ликворе: мозговая фракция креатинкиназы, лактат, лактат-дегидрогеназа, гидроксибутират дегидрогеназа, продукты деградации фибриногена, аскорбиновая кислота, метаболиты арахидоновой кислоты (тромбоксан А2), глиальный фибриллярный кислый протеин, нейронспецифическая енолаза, цикло-АМФ, NGF-фактор роста нервов, интерлейкин-6.

Очень большое внимание, как диагностическому критерию (маркеру) церебральной ишемии, уделяется специфическому белку астроцитарной глии – S100 (обладающему нейротрофическими свойствами). В многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных авторов, связанных с определением количества белка S100 и антител к нему при церебральной ишемии, доказывается возможность его использования в качестве маркера и прогностического критерия повреждения ткани мозга. Выявляется достоверная корреляционная связь между тяжестью поражения мозга и высоким титром белка S100 в сыворотке крови у новорожденных с перинатальным гипоксическим поражением ЦНС.

В последние годы уделяется большое внимание определению аутоантител к NMDА-рецепторам (N-метил-D-аспартат рецепторам), как маркерам церебральной ишемии. (NMDА-рецептор – основной возбуждающий нейрорецептор, который регулирует электрическую активность нейронов). Данные рецепторы выявляются на поверхности эпителия микрососудов, формирующих гематоэнцефалический барьер, и участвуют в регуляции функции микрососудов. Деградация NMDА-рецепторов, наблюдаемая в результате процессов нейротоксикоза, которые лежат в основе ишемического повреждения мозга, позволяет судить о степени поражения церебральных сосудов. В детской практике данный метод исследования (определение аутоантител к NMDА-рецепторам) пока не использовался. Но учитывая высокую прогностическую значимость данного метода диагностики у взрослых можно предположить потенциальные перспективы применения теста у новорожденных, родившихся в состоянии гипоксии.

Источник

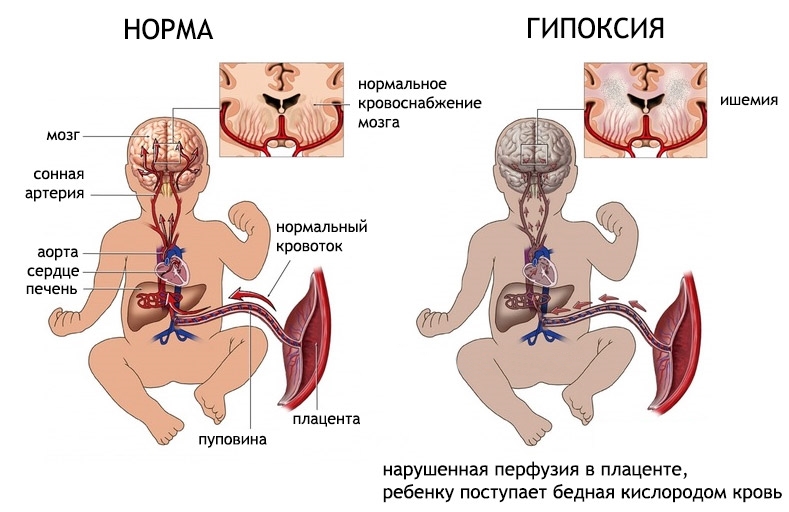

Гипоксия у новорожденных детей способна приводить к серьезным нарушениям в работе головного мозга. Эта проблема стоит достаточно остро, так как практически каждый 10 младенец страдает от гипоксии в той или иной степени. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС является самым распространенным осложнением, которое развивается на фоне кислородного голодания новорожденного. Часто оно диагностируется у детей, которые появились на свет раньше срока.

Эффективные методы борьбы с гипоксией новорожденных до настоящего времени просто отсутствуют, хотя ученые не перестают работать в данном направлении. Более того, против осложнений, которые вызывает гипоксия, наука вовсе оказывается бессильна. Ни один лекарственный препарат не способен восстановить погибшие клетки головного мозга. Хотя, по уверениям ученых, такие средства уже появились и находятся на стадии клинических испытаний.

Центральная нервная система болезненно реагирует на нехватку кислорода. Когда речь идет о новорожденном ребенке и о ребенке, находящемся в утробе матери, вопрос кислородного голодания встает еще острее. Головной мозг малыша находится на стадии развития, поэтому ему требуется постоянное и бесперебойное питание. Негативным образом отразиться на состоянии ЦНС ребенка могут любые патогенные влияния, которые испытала на себе беременная женщина, либо которые были получены во время родов. Нервная ткань будет повреждена, что в будущем проявится неврологическими нарушениями.

Степень гипоксии различается. Она может быть легкой и тяжелой, может длиться на протяжении нескольких минут или на протяжении нескольких дней и даже месяцев. Однако нарушения в работе головного мозга гипоксия спровоцирует обязательно.

Если при легком течении гипоксии эти нарушения не имеют ярко выраженной симптоматики и могут самостоятельно пройти через определенный промежуток времени, то при глубокой гипоксии изменения будут необратимыми. В этом случае головной мозг подвергается органическим поражениям, что может сделать ребенка инвалидом.

Гипоксия способна развиваться как во время внутриутробной жизни плода, так и во время родов, при условии, что они имеют патологическое течение. Кроме того, гипоксически-ишемические нарушения наблюдаются у детей, которые страдают от патологии органов дыхательной системы, при проблемах, связанных со свертываемостью крови, при резком снижении артериального давления и не только.

В медицинской терминологии используют два понятия. О гипоксически-ишемическом поражении ЦНС говорят в том случае, когда осложнения гипоксии имеют тяжелое течение. Также в данном контексте может быть применен термин гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Его чаще всего употребляют, когда головной мозг поражен в легкой степени.

Хотя до настоящего момента времени не утихают споры по поводу того, может ли головной мозг восстанавливаться после перенесенной гипоксии, большинство врачей убеждены, что это возможно. Нервная система детей имеет на вооружении определенные механизмы, которые направлены на то, чтобы самостоятельно себя защищать. Более того, часть ученых настаивает, что головной мозг ребенка даже может регенерировать. Ведь не каждый новорожденный, который перенес глубокое кислородное голодание, становится инвалидом. Более того, далеко не у каждого из них в дальнейшем развиваются какие-либо неврологические нарушения.

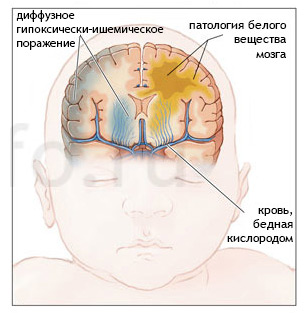

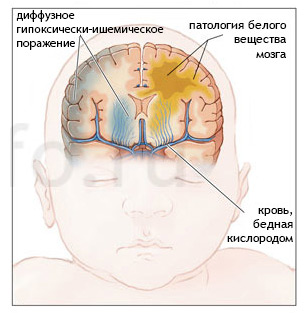

Если гипоксия тяжелая, то в первую очередь будут повреждены самые незрелые зоны головного мозга, расположенные в его стволовой части, а также подкорковые узлы. Опасна не только острая, но и продолжительная гипоксия, которая может не сопровождаться выраженными симптомами. Такое кислородное голодание провоцирует диффузное поражение корковых структур мозга. При гипоксии, организм ребенка запускает определенный механизм, который перераспределяет кровоток таким образом, что большая его часть будет направлена именно на стволовую часть мозга. Поэтому при продолжительном кислородном голодании будет страдать преимущественно его серое вещество.

В связи с тем, что осложнения гипоксии могут быть фатальными, неврологи должны уделять самое пристальное внимание осмотру младенцев. Особенно это касается тех детей, которые перенесли гипоксию во время родов, независимо от степени ее тяжести. Следует исключить все адаптационные проявления организма (например, тремор) установить неврологический статус ребенка, обнаружить возможные нарушения в работе нервной системы. При выявлении гипоксических поражений за рубежом опираются на принцип стадийности патологии. В России применяют системный подход, ориентируясь на синдромы, которые могут указывать на развитие осложнений.

Содержание:

- Почему возникают поражения ЦНС, стадии их развития

- Симптомы гипоксически-ишемического поражения ЦНС

- Лечение

- Прогноз

Почему возникают поражения ЦНС, стадии их развития

О перинатальном поражении ЦНС говорят в том случае, когда ребенок подвергся воздействию негативных факторов во время периода новорожденности, во время родов или во время нахождения в материнской утробе.

Причины, которые могут спровоцировать нарушения в функционировании нервной системы ребенка:

Нарушение кровотока в матке и плаценте. Тромбоз плаценты, задержка развития плода, кровотечение у беременной женщины.

Прием спиртных напитков во время беременности, курение и прохождение терапии некоторыми лекарственными средствами.

Сильные кровопотери во время родовой деятельности, обвитие пуповины вокруг шеи младенца. Гипотония или брадикардия у ребенка, родовая травма.

Пороки сердца, ДВС-синдром, патологии органов дыхательной системы, эпизоды остановки дыхания у младенца, появившегося на свет.

Нехватка кислорода в артериальной крови является фактором, который запускает нарушения обменных процессов в нервной ткани. В это же время начинают гибнуть отдельные нейроны, либо целые их группы. В таких условиях ткани головного мозга становятся максимально восприимчивыми к любым колебаниям артериального давления. Если в это время у ребенка развивается гипотония, то патологический процесс еще больше усугубляется.

Нарушения метаболических процессов в головном мозге провоцирует ацидоз его тканей, что влечет за собой отек мозга с повышением внутричерепного давления. Это вызывает массивную гибель клеток головного мозга.

Глубокая асфиксия сказывается на функционировании всех органов ребенка. Страдают почки, кишечник, печень. Гипоксия вызывает отмирание тканей этих органов.

Имеются различия в течение осложнений, вызванных кислородным голоданием у детей доношенных и у детей недоношенных. Так, если гипоксии подвергся ребенок, появившийся на свет в положенный срок, то поражена будет в большей степени кора головного мозга, его подкорковые структуры и ствол головного мозга. Если ребенок недоношенный, то у него, скорее всего, разовьется перивентрикулярная лейкомаляция, то есть участки некроза будут сконцентрированы в области боковых желудочков головного мозга.

Степень тяжести гипоксической энцефалопатии имеет прямую взаимосвязь с глубиной ишемического поражения головного мозга.

В связи с этим, различают:

Легкая или 1 степень тяжести. Неврологические нарушения преходящие, спустя 7 дней они будут полностью купированы.

Средняя или 2 степень тяжести. Гипоксически-ишемические нарушения сохраняются на протяжении более чем в одну неделю. При этом нервная система ребенка либо угнетена, либо гипервозбудима, наблюдаются судороги, внутричерепное давление повышено, но повышение не отличается стабильностью. Также появляются расстройства со стороны вегетативной нервной системы.

Тяжелая форма нарушений или 3 степень тяжести. В этом случае ребенок будет находиться либо в коме, либо в сопоре. У него наблюдаются судороги, имеется отек мозга, работа внутренних органов нарушена.

Симптомы гипоксически-ишемического поражения ЦНС

Если у ребенка поражена центральная нервная система, то врачи установят этот факт с первых минут его жизни. Симптомы напрямую зависит от того, какова степень тяжести состояния младенца.

1 степень

Если гипоксически-ишемическая энцефалопатия имеет легкое течение, то состояние ребенка будет стабильным. По шкале Апгар малыш получает 6-7 баллов. У него будет наблюдаться цианотичное окрашивание кожных покровов, мышечный тонус несколько снижен.

Со стороны нервной системы наблюдаются следующие симптомы:

Нервно-рефлекторная возбудимость повышена.

Сон нарушен, ребенок проявляет беспокойство.

Подбородок и конечности слегка подрагивают.

Ребенок часто срыгивает.

Возможно усиление, либо, напротив, снижение рефлексов.

Как правило, за последующие 7 дней после появления младенца на свет, все эти патологические симптомы будут купированы. Малыш становится спокойнее, начинает прибавлять в весе. Выраженные расстройства со стороны нервной системы отсутствуют.

2 степень

При второй степени гипоксического поражения головного мозга симптомы будут более интенсивными. Чаще всего младенцы со средней тяжестью течения гипоксически-ишемической энцефалопатии страдали от кислородного голодания еще находясь в утробе матери, а также подверглись неблагоприятным факторам во время родовой деятельности. По шкале Апгар такому ребенку выставляют отметку в 5 баллов, у него прослеживаются аритмии, выслушиваются глухие тона сердца.

Нарушения со стороны нервной системы следующие:

Рефлексы угнетены, это справедливо, в том числе, в отношении сосательного рефлекса.

Тонус мышц понижен, произвольные движения минимальны, либо отсутствуют вовсе.

Внутричерепное давление повышается.

Кожные покровы имеют синюшный окрас.

Наблюдаются вегетативные нарушения: возникают периодические остановки дыхания, пульс может ускоряться, часто диагностируется брадикардия. Кишечник сокращается слабо, терморегуляция нарушена.

Ребенок часто срыгивает, может страдать от запора или диареи, вес набирает медленно.

Чем выше внутричерепное давление ребенка, тем большее беспокойство он будет проявлять. Кожа имеет повышенную чувствительность, сон беспокоен. Подбородок и руки ребенка подрагивают, роднички выбухают. У малыша наблюдаются глазодвигательные расстройства, нистагм. Судороги также могут указывать на повышенное внутричерепное давление.

К 7 дню с момента появления ребенка на свет его состояние стабилизируется. Однако при этом он должен получать интенсивную терапию. Полностью к этому времени неврологическая симптоматика не проходит. Если патология прогрессирует, то усиливается угнетение мозговой активности, происходит падение мышечного тонуса. Ребенок может впасть в кому.

3 степень

Если у ребенка диагностируется 3 степень гипоксически-ишемических поражений, то у женщины всегда наблюдается тяжелый гестоз второй половины беременности. Она страдает от повышенного артериального давления, у нее наблюдаются нарушения в работе почек, выраженные отеки.

На свет младенец появляется уже с симптомами перенесенного кислородного голодания, Задержка развития явно прослеживается. Если роды протекали с осложнениями, то имеющиеся нарушения будут лишь усугубляться.

Ребенок страдает от выраженного нарушения кровообращения, может не дышать, тонус мышц и рефлекторная активность часто отсутствуют. Если реанимационные мероприятия не будут проведены в экстренном порядке, то ребенок погибает.

В первые же часы после его появления на свет, наблюдается угнетение работы головного мозга, развивается кома. Рефлексы и двигательная активность у младенца отсутствуют, зрачки расширены, реакция на свет нулевая.

Отек головного мозга проявляется судорогами, возможна остановка дыхания и сердечной деятельности. Давление в легочной артерии повышается, фильтрация мочи ухудшается, артериальное давление падает, ткани кишечника начинают отмирать, печень перестает функционировать, развивается ДВС-синдром.

Постасфиксический синдром – это следствие тяжелой гипоксии новорожденного. Ребенок практически обездвижен, не плачет, не реагирует на болевой раздражитель, на прикосновения, кожа бледная, температура тела понижена. Младенец с трудом совершает глотательные и сосательные движения, поэтому кормить его самостоятельно женщина не может. Без интенсивной терапии ребенок погибнет. Прогноз неблагоприятный, о стабильности состояния нельзя сделать заключение ранее 10 дня с момента его рождения.

Последующее нарастание неврологического дефицита характеризует все формы гипоксически-ишемических нарушений. Дело в том, что нейроны, которые были повреждены в результате гипоксии, продолжают погибать.

Возможные варианты течения патологии:

Состояние ребенка быстро улучшается. Прогноз благоприятный.

Неврологические нарушения проходят к моменту выписки младенца из родильного дома. Прогноз благоприятный.

Неврологические нарушения продолжают прогрессировать. Прогноз неблагоприятный.

В течение первого месяца жизни ребенок становится инвалидом.

Неблагоприятное течение со скрытым нарастанием неврологических нарушений, которые развиваются на протяжении первого полугода жизни ребенка.

Энцефалопатия новорожденных делится на 3 периода:

Острый период, который длится на протяжении первого месяца. В это время наблюдаются максимальные расстройства нервной деятельности. Они могут быть слабовыраженными, либо доходить до комы.

Период восстановления, который может продолжаться на протяжении года. В это время у ребенка может появиться судорожный синдром, гидроцефалия, повышается нервно-рефлекторная возбудимость, происходит отставание в физическом и умственном развитии.

Отдаленный период, когда проявляют себя последствия перенесенной гипоксии. Одни симптомы могут исчезать, а другие появляются, например, у ребенка может наблюдаться задержка речевого развития.

Лечение

Чтобы выставить диагноз гипоксически-ишемическая энцефалопатия, требуется выявить характерные симптомы у младенца, изучить историю ведения беременной женщины. Также в диагностике патологического состояния оказывают помощь инструментальные методики обследования, среди которых:

Нейросонография.

Эхокардиография.

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография головного мозга.

Коагулограмма крови.

Допплерографическое исследование сосудов головного мозга.

Сложность в лечении гипоксически-ишемических осложнений заключается в том, что ни один лекарственный препарат не позволяет добиться восстановления однажды пораженных нервных тканей. Однако нормализовать в той или иной степени работу головного мозга все-таки можно.

В зависимости от превалирования конкретной симптоматики и от тяжести гипоксии, будет различаться терапевтическая схема.

Если гипоксия имеет среднюю или легкую степень тяжести, то ребенку показан прием диуретиков, ноотропных препаратов, лекарственных средств для устранения судорог. При условии, что гипоксия имеет тяжелое течение, пациенту в экстренном порядке проводят интенсивную терапию.

Когда у ребенка присутствуют симптомы легкой гипоксически-ишемической энцефалопатии, но при этом отсутствуют судороги, то врач может ограничиться только наблюдением за пациентом. Иногда при такой клинической картине может быть показан прием Диазепама, но на короткий промежуток времени. Это лекарственное средство способно тормозить развитие ребенка, поэтому его назначают только по строгим показаниям.

Пантогам и Фенибут оказывают комплексный ноотропный и тормозящий эффект на нервную систему ребенка. Нитразепам назначают для нормализации сна ребенка. Также с этой целью может быть использован Экстракт валерианы, мелисса, пустырник, мята. Седативным эффектом обладает массаж и водолечение.

Если гипоксия имеет тяжелое течение, то ребенку назначают противосудорожные препараты, мочегонные средства (Фуросемид, Маннитол, Диакарб) и Магния сульфат.

Ребенка экстренно реанимируют, если у него наблюдается задержка дыхания или остановка сердца. Показано подключение пациента к аппарату ИВЛ, введение кардиотонических препаратов, проведение инфузионной терапии.

Диуретики назначают в качестве основного лекарственного средства при гипертензионно-гидроцефальном синдроме. Предпочтение отдают препарату под названием Диакарб. Его можно использовать для лечения детей любого возраста. К оперативному вмешательству прибегают в том случае, когда консервативная терапия не приносит желаемого эффекта. С этой целью проводят шунтирующие операции с выводом ликвора в полость брюшины или в перикардиальную полость.

Для снятия судорог и уменьшения возбудимости нервной системы назначают такие препараты, как: Диазепам, Фенобарбитал, Клоназепам, Фенитоин. Если ребенок новорожденный то предпочтение следует отдать барбитуратам, а именно Фенобарбиталу. Если ребенок грудной, то ему назначают Карбамазепин.

Для снятия повышенного тонуса с мышц, используют Баклофен или Мидокалм. Если мышечный тонус, напротив, понижен, то ребенку назначают Дибазол и Галантамин. Физиотерапия оказывает подспорье в лечении осложнений, вызванных гипоксией. Для этого ребенка направляют на курсовой массаж, с ним занимаются лечебной гимнастикой. Хорошим эффектом обладает рефлексотерапия и водные процедуры.

Если у ребенка наблюдаются трудности в речевом развитии, что становится очевидным к концу первого года жизни, то ему показан прием Но