Церебральная ишемия 1 степени синдром возбуждения цнс

Я рада вновь приветствовать вас, мои дорогие читатели! Мы уже о многом с вами поговорили. Вы же знаете, что беседы о малышах могут быть бесконечными, верно? Как, к сожалению, и разговоры о детских заболеваниях.

Как только женщина узнает о своем положении – начинаются немыслимые процессы, которые направлены на здоровое вынашивание ребенка. И это вполне нормально, потому что именно положительное течение беременности во многом влияет на здоровье будущего малыша.

Согласно показаниям статистики, более 80 процентов младенцев имеют одну и ту же патологию, которая зачастую является следствием дефицита кислорода. Диагноз такой патологии – церебральная ишемия 1 степени у новорожденного.

Звучит устрашающе и крайне непонятно. Нужно разбираться.

1. Что такое церебральная ишемия

Считается, что сама по себе ишемия – это сбой кровоснабжения в организме, при котором ткани и головной мозг могут «страдать» от недостатка кислорода.

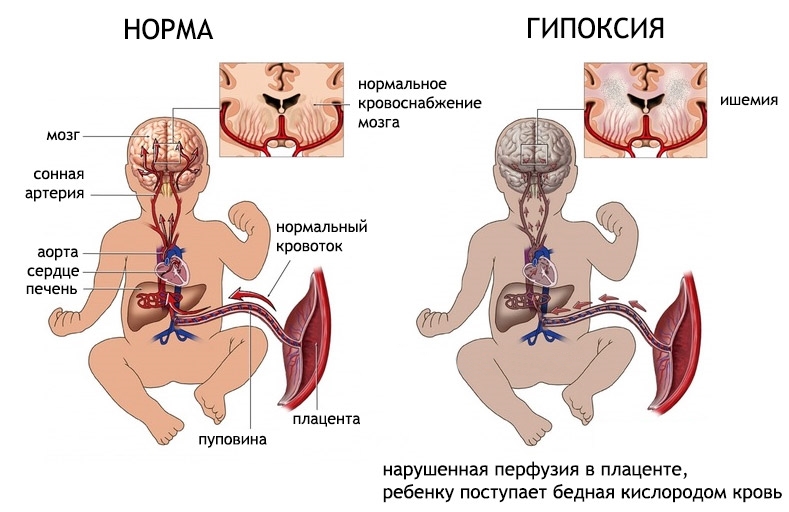

Такое явление зачастую встречается и у взрослых людей, но проявляется оно за счет того, что артерии и кровеносные сосуды сужаются (или же «забиваются» тромбами). К плоду такое заболевание может «прилипнуть» ещё во время его развития в утробе матери – обычно из-за недостаточного кровотока от мамы к будущему малышу через плаценту.

Чаще всего подвергается «заражению» именно головной мозг, потому что он больше всего «нуждается» в кислороде. Если же его (кислорода) мозгу не хватает – может начаться процесс отмирания нервных клеток. Такую патологию важно попытаться устранить ещё на первоначальном этапе, ведь отсутствие мер может привести к поражению центральной нервной системы (ЦНС), а на запущенной стадии и к смерти новорожденного.

Что примечательно, так это то, что в отличие от взрослого организма, заболевание, замеченное у малыша на первоначальных стадиях можно излечить без последствий.

2. Причины возникновения церебральной ишемии

Церебральная ишемия может возникнуть на основании различных факторов. Опять же, если верить статистике, то причиной появления такого недуга могут быть даже возрастные данные матери.

Например, установлено, что чаще всего ишемия может быть выявлена:

- у женщин, родивших до 20 лет;

- у женщин, родивших после 35 лет.

Связано это с нарушением циркуляции кровообращения в плаценте.

Также угроза может быть выявлена у тех женщин, что страдают хроническими заболеваниями, чаще всего это:

- сахарный диабет;

- сосудистая гипертония.

Однако, даже здоровые женщины, не попадающие под статистически опасные возрастные категории, могут быть подвержены такому заболеванию (вследствие чего новорожденному будет поставлен диагноз «церебральной ишемии»).

Причинами могут стать:

- проявление токсикоза на последних месяцах беременности;

- двойня, тройня (многоплодная беременность);

- частые изменения артериального давления (особенно его повышения);

- переношенный малыш (плод рискует недополучить питание от матери в утробе);

- недоношенный малыш;

- обвитие малыша пуповиной (вне зависимости от того, когда данное явление случилось: во время беременности или в процессе родов);

- быстрые роды (рождение ребенка менее чем за 6 или 4 часа у первородящих и у повторнородящих соответственно);

- долгие роды (здесь ишемия вызвана вследствие гипоксии или асфиксии).

3. Симптомы церебральной ишемии

Внимательные родители могут замечать за новорожденным странное поведение. Любое подозрение должно насторожить маму (и речь идет не только о церебральной ишемии). Если вы видите, что малыш несколько странно выглядит или его действия заставляют вас задуматься – звоните врачу.

Признаки поражения головного мозга (или энцефалопатии, если говорить на медицинской терминологии) также могут проявляться у новорожденного по-разному:

- у ребенка замечено увеличение родничка и головки (то есть присутствует гидроцефалия);

- у новорожденного есть признаки тремора подбородка и других частей тела (ручек, ножек, губок);

- младенец слишком возбудим, часто плачет и вскрикивает без основания, беспокойно спит;

- у ребенка лицо несколько ассиметрично;

- малыш ведет себя «заторможено», с трудом берет грудь мамы, не может нормально питаться, затрудняется процесс глотания;

- за грудничком замечается косоглазие;

- младенец вздрагивает без веской на то причины, ручки и ножки охватывают судороги (из-за них может случиться обморок — чаще всего это присуще II стадии ишемии).

Порой симптомы церебральной ишемии протекают так, словно относятся к совершенно иному заболеванию.

Прежде чем лечить малыша нужно поставить правильный диагноз.

4. Как диагностировать ишемию

Диагностика должна проводиться лечащим врачом, и единственное, что может отметить родитель – это странные отклонения в поведении своего новорожденного. Если вы заметили, что малыш чрезвычайно возбудим или наоборот, слишком медленно (или даже «заторможено») ведет себя – возможно у него легкая степень поражения мозга.

Уже на профессиональном уровне ребенка осмотрит доктор, проведет исследования с помощью необходимого инвентаря и выпишет анализы (биохимический, анализ крови, газовый состав крови).

Также малышу будет назначено дуплексное ультразвуковое исследование церебральных артерий. Для определения возможного сужения сосудов (или иных патологий) будет проведена ангиография (рентген с применением контрастного вещества). Для полного сбора информации по болезни врач также попросит маму сделать ребенку электрокардиограмму.

На основании полученных результатов мамочке скажут итог диагностики: либо подозрения подтвердятся, либо будут опровергнуты.

5. Как лечить церебральную ишемию

Лечение ишемии на первоначальном этапе не производится. Максимум, что может быть прописано ребенку – это массаж. Данную процедуру зачастую начинают делать ещё в родильном доме. Массаж нужно будет проводить через каждые три месяца. Всего малыш должен пройти четыре курса.

Не нужно пытаться делать массаж самостоятельно, предоставьте это профессионалу. После выписки из роддома обратитесь к невропатологу и продолжите курс лечения у него.

6. Каковы осложнения после церебральной ишемии

Если лечение было произведено своевременно, велика вероятность того, что у малыша не будет ни единого осложнения. Однако как показывает статистика, лишь 20 % новорожденных вылечиваются полностью.

Но не стоит переживать, если речь касается действительно I степени – осложнения минимальны:

- малыш может быстрее утомляться;

- у ребенка несколько ухудшается память;

- появляться вероятность возникновения судорог.

Гораздо чаще у деток, переболевших в раннем возрасте ишемией, возникают другие последствия (те самые 80%, которые не смогли излечиться полностью):

- психически отклонения;

- головные боли;

- умственная отсталость (от легкой до тяжелой степени);

- проблемы со сном;

- эпилептические припадки;

- затруднительность в сосредоточенности.

Порой осложнения могут достигать развития ДЦП, причем совершенно разной степени (ребенок может и вовсе стать парализованным). Но так как во время взросления малыша (я не о подростковом возрасте, а о периоде от года и далее) нервные клетки продолжают делиться – велика вероятность полного выздоровления.

Здесь можно посмотреть видео о лечении энцефалопатии (ишемии):

Поэтому, дорогие родительницы, следите за своим карапузом как можно внимательнее, ведь именно вы — опора вашего новорожденного малыша. Уделяйте своему ребенку как можно больше времени, оградите его от расстройств и чаще дарите улыбку и объятия, ведь чтобы не говорили врачи, материнская любовь – лучшее лекарство. Это не значит, что врачей можно не слушать!

Буду прощаться с вами, но ведь ненадолго, правда? Подписывайтесь на обновления моего блога и мы с вами изучим ещё массу полезной информации! До скорой встречи! Пока-пока!

Источник

Диагноз «церебральная ишемия у новорожденных», к сожалению, сегодня ставится часто. Данное заболевание представляет собой состояние, при котором клетки головного мозга недополучают нужного количества кислорода. Как правило, такой диагноз детям предварительно выставляется еще в роддоме осле проведения специального теста. Он подразумевает балльную оценку общего состояния ребенка по шкале Апгар. Данное обследование делают новорожденному сразу же после рождения. Однако окончательный диагноз с определением степени ишемии можно установить только после проведения ряда инструментальных исследований.

Степени заболевания

Данное заболевание имеет еще несколько названий: перинатальное гипоксически-ишемическое поражение головного мозга и гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ).

Ишемия мозга бывает 3 степеней. Для каждой из этих степеней характерны свои клинические проявления. При первой степени они проявляются слабо, при второй и третьей – имеют ярко выраженный характер. Церебральная ишемия 1 степени у новорожденного протекает в легкой форме и не требует госпитализации. При второй и третьей ГИЭ малышу необходимо стационарное лечение. И чем раньше оно начнется, тем меньше осложнений со здоровьем у ребенка будет наблюдаться в будущем.

Причины развития ГИЭ

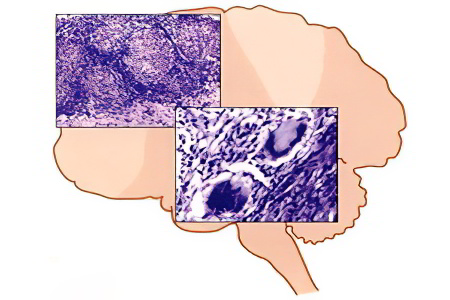

Ишемия у новорожденного – это не самостоятельное заболевание, а следствие кислородного голодания головного мозга (гипоксии). При ее развитии в клетках мозга нарушаются процессы обмена веществ, и он подвергается различным расстройствам. Такие нарушения становятся причиной гибели нейронов, развития некроза и прочих состояний, которые негативным образом воздействуют на функциональность мозга. И чем выше степень дефицита кислорода, тем тяжелее состояние ребенка.

А причинами развития гипоксии могут являться различные факторы. Наиболее важные и часто встречаемые из них – это:

- Внутриутробная гипоксия плода. Одна из самых распространенных причин. Возникает на фоне нарушения тока крови от матери к плаценте, или наоборот.

- Асфиксия ребенка. Бывает интранатальная и постнатальная. В первом случае асфиксия возникает в период прохождения ребенка по родовым путям, во втором – в первые минуты после рождения.

- Респираторный дистресс-синдром. Тяжелое состояние, при котором происходит некардиогенный (не связанный с функциональными возможностями сердца) отек легких и нарушение процесса внешнего дыхания.

- Приступы апноэ. Пик приходится на период сна и сопровождается остановкой дыхания.

- Врожденный порок сердца. При его наличии происходит нарушение тока крови к головному мозгу, что и провоцирует появление гипоксии. Наиболее часто у детей раннего возраста встречается ОАП (открытый артериальный проток).

- Нарушение системы гемодинамики. У новорожденных данное состояние становится причиной резкого падения АД, в результате чего снижается скорость церебрального кровотока.

Также нужно отметить, что развитие гипоксии у ребенка может происходить и по другим причинам, связанным с состоянием матери во время беременности. Например:

- респираторные вирусные заболевания;

- пониженный уровень гемоглобина в крови (железодефицитная анемия);

- повышенный уровень глюкозы в крови (сахарный диабет);

- неполноценное питание (отсутствие в рационе необходимого количества микро- и макроэлементов);

- пагубные привычки (курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических веществ и т.д.);

- возраст (после 35 лет у женщин чаще рождаются дети с ГИЭ, и чем старше возраст, тем выше риск развития данного заболевания).

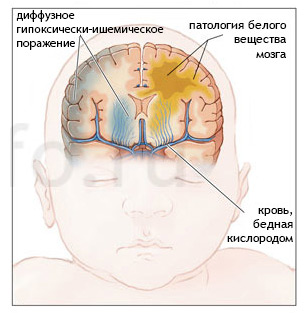

Существует еще так называемая перивентрикулярная ишемия у новорожденных. Что это такое? Это состояние также характеризуется кислородным голоданием головного мозга, только причиной тому являются чаще всего преждевременные роды. Особенности этого поражения в том, что в него вовлекаются участки мозга, расположенные вокруг его желудочков.

Как проявляется?

Клинические проявления центральной ишемии можно заметить уже с первых дней жизни ребенка. Степень их выраженности зависит от стадии болезни. Чаще всего у деток с таким диагнозом наблюдаются следующие изменения в их состоянии:

- пониженный тонус мышц;

- возбудимость нервной системы, которая проявляет себя вздрагиваниями во время сна, дрожанием челюсти и конечностей;

- ослабевание рефлексов сосания;

- вялость, сниженная активность;

- заторможенность ребенка;

- асимметрия мимических движений мышц;

- судороги;

- увеличение объема головы.

1 степень

Ишемия головного мозга у новорожденного первой степени проявляется слабовыраженными симптомами. На данном этапе развития болезни ребенка могут беспокоить головные боли и ощущение тяжести в голове. При этом малыш становится вялым, плохо кушает и спит.

Во время сна можно заметить частые вздрагивания, а после сильного плача дрожание нижней челюсти и конечности, которые не исчезают на протяжении долгого времени после того, как малыш уже успокоился. Последний признак очень важен, т.к. при плаче и в норме у многих детей может дрожать подбородок.

Церебральная ишемия у ребенка первой степени сравнительно легко лечится. Как правило, терапия проводится амбулаторно.

2 степень

Церебральная ишемия 2 степени у новорожденных характеризуется местными поражениями у детей головного мозга и требует госпитализации ребенка. Симптомы на данной стадии развития болезни становятся более выраженными.

У ребенка наблюдаются частые головокружения, неустойчивость и спонтанность движений. Отмечается снижение двигательной активности, непроизвольные сокращения мышц и судороги. Вздрагивания во сне учащаются, длительность дрожания челюсти и конечностей увеличивается.

Помимо этого у малыша проявляются симптомы внутричерепной гипертонии и вегетативно-висцеральных нарушений. То есть, происходит побледнение кожных покровов, они становятся «мраморными». Одновременно нарушается работа органов желудочно-кишечного тракта – нарушение дефекации, метеоризм и т.д.

3 степень

Церебральная ишемия 3 степени у детей развивается на фоне перинатальной асфиксии или длительного внутриутробного кислородного голодания. При ее развитии у новорожденного наблюдается быстрое снижение церебральной активности. Бывают случаи, когда малыши даже впадают в кому. Далее наблюдается кратковременное увеличение активности, затем снова ее резкое угнетение.

При ишемии мозга 3 степени у новорожденных наблюдаются повторные судороги. Стволовые клетки мозга практически полностью перестают функционировать, что влечет за собой нарушение процесса дыхания и глазодвигательные расстройства.

Также возникают симптомы вегетативно-висцеральных нарушений и повышенного внутричерепного давления. В случаях, когда происходят обширные поражения мозга, ребенок изменяется внешне. Его тело удлиняется за счет максимально сниженного мышечного тонуса, на конечностях наблюдается синдром внутренней ротации, часто происходит закатывание глаз и расширение зрачков.

При тяжелых формах ишемии мозга может проявляться коматозный синдром. Для него характерны такие симптомы, как редкое моргание, «плавающие» глазные яблоки», атония мышц и нарушения со стороны органов мочевыделительной системы.

Возможные последствия

Последствия от ишемии мозга могут быть самыми разными. И чаще всего они носят тяжелый характер. Именно по этой причине следует начинать лечение сразу же после того, как был поставлен диагноз.

Самыми распространенными последствиями ишемии головного мозга являются следующие состояния:

- частые головные боли;

- нарушение сна;

- повышенная раздражительность;

- отставание в умственном развитии;

- эпилепсия.

Детская ишемия первой степени лечится легко и практически никогда не оставляет после себя никаких последствий.

Однако родители должны понимать, что чем дальше они откладывают лечение, тем сложнее оно будет, при этом риск возникновения осложнений со здоровьем увеличивается.

Диагностика

Для постановки диагноза используются следующие методы диагностики:

- ОАМ (общий анализ мочи);

- ОАК (общий анализ кала);

- биохимический анализ крови;

- МРТ (магнитно-резонансная томография);

- КТ (компьютерная томография);

- НСГ (нейросонография);

- ДЭГ (доплер-энцефалограмма).

На основе полученных данных и внешнего осмотра ребенка, врач может выявить не только наличие церебральной ишемии, но и установить степень поражения головного мозга. Благодаря этому он может определиться с дальнейшей тактикой лечения, которая позволит быстро поставить ребенка на ноги.

Лечебная терапия

Основная цель лечебной терапии при церебральной ишемии – нормализация мозгового кровообращения и устранение возникших последствий из-за кислородного голодания мозга. Ишемия у детей лечится в индивидуальном порядке. В данном случае учитывается срок гестации, степень поражения детского мозга, наличия у малыша других проблем со здоровьем и т.д.

Лечение первой стадии церебральной ишемии головного мозга не требует применения каких-либо медикаментозных препаратов. На данном этапе обходятся только лечебным массажем. Во время его выполнения происходит повышение тонуса мышц и улучшение кровообращения во всем организме, что благоприятным образом сказывается на общем самочувствии новорожденного. После массажа у ребенка нормализуется сон, его двигательная активность повышается.

Делать массаж самостоятельно не рекомендовано. В данном случае требуется обращаться к специалисту, который знает все тонкости. Проводить массаж нужно курсами. Их длительность подбирается индивидуально, но чаще всего она не превышает 10 сеансов. Всего в год следует пройти 3-4 курса массажа. Интервал между ними не должен превышать 3 месяцев.

В случае, даже если церебральную ишемию первой степени у ребенка удалось вылечить, малыш все равно нуждается в постоянном контроле врачей.

Лечение этого заболевания на 2-й и 3-й стадии у новорожденных проводится с применением мочегонных, ноотропных и сосудосуживающих препаратов. Прием таких медикаментов должен происходить под строгим контролем врача, а потому лечение в обязательном порядке должно проводиться только в стационарных условиях.

Необходимо понимать, что церебральная ишемия – это очень опасное заболевание, которое может проявлять себя различными симптомами. Первые 2-3 месяца после рождения ребенка, родителям нужно тщательно следить за его поведением. И в случае, если ребенка что-то беспокоит, его следует незамедлительно показать педиатру.

Если врач после осмотра малыша, выявит у него какие-либо отклонения, то требуется сразу же сдать все анализы. И после подтверждения диагноза проводить лечебную терапию.

Загрузка…

Источник

Гипоксия у новорожденных детей способна приводить к серьезным нарушениям в работе головного мозга. Эта проблема стоит достаточно остро, так как практически каждый 10 младенец страдает от гипоксии в той или иной степени. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС является самым распространенным осложнением, которое развивается на фоне кислородного голодания новорожденного. Часто оно диагностируется у детей, которые появились на свет раньше срока.

Эффективные методы борьбы с гипоксией новорожденных до настоящего времени просто отсутствуют, хотя ученые не перестают работать в данном направлении. Более того, против осложнений, которые вызывает гипоксия, наука вовсе оказывается бессильна. Ни один лекарственный препарат не способен восстановить погибшие клетки головного мозга. Хотя, по уверениям ученых, такие средства уже появились и находятся на стадии клинических испытаний.

Центральная нервная система болезненно реагирует на нехватку кислорода. Когда речь идет о новорожденном ребенке и о ребенке, находящемся в утробе матери, вопрос кислородного голодания встает еще острее. Головной мозг малыша находится на стадии развития, поэтому ему требуется постоянное и бесперебойное питание. Негативным образом отразиться на состоянии ЦНС ребенка могут любые патогенные влияния, которые испытала на себе беременная женщина, либо которые были получены во время родов. Нервная ткань будет повреждена, что в будущем проявится неврологическими нарушениями.

Степень гипоксии различается. Она может быть легкой и тяжелой, может длиться на протяжении нескольких минут или на протяжении нескольких дней и даже месяцев. Однако нарушения в работе головного мозга гипоксия спровоцирует обязательно.

Если при легком течении гипоксии эти нарушения не имеют ярко выраженной симптоматики и могут самостоятельно пройти через определенный промежуток времени, то при глубокой гипоксии изменения будут необратимыми. В этом случае головной мозг подвергается органическим поражениям, что может сделать ребенка инвалидом.

Гипоксия способна развиваться как во время внутриутробной жизни плода, так и во время родов, при условии, что они имеют патологическое течение. Кроме того, гипоксически-ишемические нарушения наблюдаются у детей, которые страдают от патологии органов дыхательной системы, при проблемах, связанных со свертываемостью крови, при резком снижении артериального давления и не только.

В медицинской терминологии используют два понятия. О гипоксически-ишемическом поражении ЦНС говорят в том случае, когда осложнения гипоксии имеют тяжелое течение. Также в данном контексте может быть применен термин гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Его чаще всего употребляют, когда головной мозг поражен в легкой степени.

Хотя до настоящего момента времени не утихают споры по поводу того, может ли головной мозг восстанавливаться после перенесенной гипоксии, большинство врачей убеждены, что это возможно. Нервная система детей имеет на вооружении определенные механизмы, которые направлены на то, чтобы самостоятельно себя защищать. Более того, часть ученых настаивает, что головной мозг ребенка даже может регенерировать. Ведь не каждый новорожденный, который перенес глубокое кислородное голодание, становится инвалидом. Более того, далеко не у каждого из них в дальнейшем развиваются какие-либо неврологические нарушения.

Если гипоксия тяжелая, то в первую очередь будут повреждены самые незрелые зоны головного мозга, расположенные в его стволовой части, а также подкорковые узлы. Опасна не только острая, но и продолжительная гипоксия, которая может не сопровождаться выраженными симптомами. Такое кислородное голодание провоцирует диффузное поражение корковых структур мозга. При гипоксии, организм ребенка запускает определенный механизм, который перераспределяет кровоток таким образом, что большая его часть будет направлена именно на стволовую часть мозга. Поэтому при продолжительном кислородном голодании будет страдать преимущественно его серое вещество.

В связи с тем, что осложнения гипоксии могут быть фатальными, неврологи должны уделять самое пристальное внимание осмотру младенцев. Особенно это касается тех детей, которые перенесли гипоксию во время родов, независимо от степени ее тяжести. Следует исключить все адаптационные проявления организма (например, тремор) установить неврологический статус ребенка, обнаружить возможные нарушения в работе нервной системы. При выявлении гипоксических поражений за рубежом опираются на принцип стадийности патологии. В России применяют системный подход, ориентируясь на синдромы, которые могут указывать на развитие осложнений.

Содержание:

- Почему возникают поражения ЦНС, стадии их развития

- Симптомы гипоксически-ишемического поражения ЦНС

- Лечение

- Прогноз

Почему возникают поражения ЦНС, стадии их развития

О перинатальном поражении ЦНС говорят в том случае, когда ребенок подвергся воздействию негативных факторов во время периода новорожденности, во время родов или во время нахождения в материнской утробе.

Причины, которые могут спровоцировать нарушения в функционировании нервной системы ребенка:

Нарушение кровотока в матке и плаценте. Тромбоз плаценты, задержка развития плода, кровотечение у беременной женщины.

Прием спиртных напитков во время беременности, курение и прохождение терапии некоторыми лекарственными средствами.

Сильные кровопотери во время родовой деятельности, обвитие пуповины вокруг шеи младенца. Гипотония или брадикардия у ребенка, родовая травма.

Пороки сердца, ДВС-синдром, патологии органов дыхательной системы, эпизоды остановки дыхания у младенца, появившегося на свет.

Нехватка кислорода в артериальной крови является фактором, который запускает нарушения обменных процессов в нервной ткани. В это же время начинают гибнуть отдельные нейроны, либо целые их группы. В таких условиях ткани головного мозга становятся максимально восприимчивыми к любым колебаниям артериального давления. Если в это время у ребенка развивается гипотония, то патологический процесс еще больше усугубляется.

Нарушения метаболических процессов в головном мозге провоцирует ацидоз его тканей, что влечет за собой отек мозга с повышением внутричерепного давления. Это вызывает массивную гибель клеток головного мозга.

Глубокая асфиксия сказывается на функционировании всех органов ребенка. Страдают почки, кишечник, печень. Гипоксия вызывает отмирание тканей этих органов.

Имеются различия в течение осложнений, вызванных кислородным голоданием у детей доношенных и у детей недоношенных. Так, если гипоксии подвергся ребенок, появившийся на свет в положенный срок, то поражена будет в большей степени кора головного мозга, его подкорковые структуры и ствол головного мозга. Если ребенок недоношенный, то у него, скорее всего, разовьется перивентрикулярная лейкомаляция, то есть участки некроза будут сконцентрированы в области боковых желудочков головного мозга.

Степень тяжести гипоксической энцефалопатии имеет прямую взаимосвязь с глубиной ишемического поражения головного мозга.

В связи с этим, различают:

Легкая или 1 степень тяжести. Неврологические нарушения преходящие, спустя 7 дней они будут полностью купированы.

Средняя или 2 степень тяжести. Гипоксически-ишемические нарушения сохраняются на протяжении более чем в одну неделю. При этом нервная система ребенка либо угнетена, либо гипервозбудима, наблюдаются судороги, внутричерепное давление повышено, но повышение не отличается стабильностью. Также появляются расстройства со стороны вегетативной нервной системы.

Тяжелая форма нарушений или 3 степень тяжести. В этом случае ребенок будет находиться либо в коме, либо в сопоре. У него наблюдаются судороги, имеется отек мозга, работа внутренних органов нарушена.

Симптомы гипоксически-ишемического поражения ЦНС

Если у ребенка поражена центральная нервная система, то врачи установят этот факт с первых минут его жизни. Симптомы напрямую зависит от того, какова степень тяжести состояния младенца.

1 степень

Если гипоксически-ишемическая энцефалопатия имеет легкое течение, то состояние ребенка будет стабильным. По шкале Апгар малыш получает 6-7 баллов. У него будет наблюдаться цианотичное окрашивание кожных покровов, мышечный тонус несколько снижен.

Со стороны нервной системы наблюдаются следующие симптомы:

Нервно-рефлекторная возбудимость повышена.

Сон нарушен, ребенок проявляет беспокойство.

Подбородок и конечности слегка подрагивают.

Ребенок часто срыгивает.

Возможно усиление, либо, напротив, снижение рефлексов.

Как правило, за последующие 7 дней после появления младенца на свет, все эти патологические симптомы будут купированы. Малыш становится спокойнее, начинает прибавлять в весе. Выраженные расстройства со стороны нервной системы отсутствуют.

2 степень

При второй степени гипоксического поражения головного мозга симптомы будут более интенсивными. Чаще всего младенцы со средней тяжестью течения гипоксически-ишемической энцефалопатии страдали от кислородного голодания еще находясь в утробе матери, а также подверглись неблагоприятным факторам во время родовой деятельности. По шкале Апгар такому ребенку выставляют отметку в 5 баллов, у него прослеживаются аритмии, выслушиваются глухие тона сердца.

Нарушения со стороны нервной системы следующие:

Рефлексы угнетены, это справедливо, в том числе, в отношении сосательного рефлекса.

Тонус мышц понижен, произвольные движения минимальны, либо отсутствуют вовсе.

Внутричерепное давление повышается.

Кожные покровы имеют синюшный окрас.

Наблюдаются вегетативные нарушения: возникают периодические остановки дыхания, пульс может ускоряться, часто диагностируется брадикардия. Кишечник сокращается слабо, терморегуляция нарушена.

Ребенок часто срыгивает, может страдать от запора или диареи, вес набирает медленно.

Чем выше внутричерепное давление ребенка, тем большее беспокойство он будет проявлять. Кожа имеет повышенную чувствительность, сон беспокоен. Подбородок и руки ребенка подрагивают, роднички выбухают. У малыша наблюдаются глазодвигательные расстройства, нистагм. Судороги также могут указывать на повышенное внутричерепное давление.

К 7 дню с момента появления ребенка на свет его состояние стабилизируется. Однако при этом он должен получать интенсивную терапию. Полностью к этому времени неврологическая симптоматика не проходит. Если патология прогрессирует, то усиливается угнетение мозговой активности, происходит падение мышечного тонуса. Ребенок может впасть в кому.

3 степень

Если у ребенка диагностируется 3 степень гипоксически-ишемических поражений, то у женщины всегда наблюдается тяжелый гестоз второй половины беременности. Она страдает от повышенного артериального давления, у нее наблюдаются нарушения в работе почек, выраженные отеки.

На свет младенец появляется уже с симптомами перенесенного кислородного голодания, Задержка развития явно прослеживается. Если роды протекали с осложнениями, то имеющиеся нарушения будут лишь усугубляться.

Ребенок страдает от выраженного нарушения кровообращения, может не дышать, тонус мышц и рефлекторная активность часто отсутствуют. Если реанимационные мероприятия не будут проведены в экстренном порядке, то ребенок погибает.

В первые же часы после его появления на свет, наблюдается угнетение работы головного мозга, развивается кома. Рефлексы и двигательная активность у младенца отсутствуют, зрачки расширены, реакция на свет нулевая.

Отек головного мозга проявляется судорогами, возможна остановка дыхания и сердечной деятельности. Давление в легочной артерии повышается, фильтрация мочи ухудшается, артериальное давление падает, ткани кишечника начинают отмирать, печень перестает функционировать, развивается ДВС-синдром.

Постасфиксический синдром – это следствие тяжелой гипоксии новорожденного. Ребенок практически обездвижен, не плачет, не реагирует на болевой раздражитель, на прикосновения, кожа бледная, температура тела понижена. Младенец с трудом совершает глотательные и сосательные движения, поэтому кормить его самостоятельно женщина не может. Без интенсивной терапии ребенок погибнет. Прогноз неблагоприятный, о стабильности состояния нельзя сделать заключение ранее 10 дня с момента его рождения.

Последующее нарастание неврологического дефицита характеризует все формы гипоксически-ишемических нарушений. Дело в том, что нейроны, которые были повреждены в результате гипоксии, продолжают погибать.

Возможные варианты течения патологии:

Состояние ребенка быстро улучшается. Прогноз благоприятный.

Неврологические нарушения проходят к моменту выписки младенца из родильного дома. Прогноз благоприятный.

Неврологические нарушения продолжают прогрессировать. Прогноз неблагоприятный.

В течение первого месяца жизни ребенок становится инвалидом.

Неблагоприятное течение со скрытым нарастанием неврологических нарушений, которые развиваются на протяжении первого полугода жизни ребенка.

Энцефалопатия новорожденных делится на 3 периода:

Острый период, который длится на протяжении первого месяца. В это время наблюдаются максимальные расстройства нервной деятельности. Они могут быть слабовыраженными, либо доходить до комы.

Период восстановления, который может продолжаться на протяжении года. В это время у ребенка может появиться судорожный синдром, гидроцефалия, повышается нервно-рефлекторная возбудимость, происходит отставание в физическом и умственном развитии.

Отдаленный период, когда проявляют себя последствия перенесенной гипоксии. Одни симптомы могут исчезать, а другие появляются, например, у ребенка может наблюдаться задержка речевого развития.

Лечение

Чтобы выставить диагноз гипоксически-ишемическая энцефалопатия, требуется выявить характерные симптомы у младенца, изучить историю ведения беременной женщины. Также в диагностике патологического состояния оказывают помощь инструментальные методики обследования, среди которых:

Нейросонография.

Эхокардиография.