Для синдрома шихана пангипопитуитаризм характерно

ПОСЛЕРОДОВЫЙ ГИПОПИТУИТАРИЗМ

Послеродовый гипопитуитаризм (синдром Шихана) — послеродовый нейроэндокринный синдром.

Синонимы

Шихана, Шиена (H. Sheehan), Шихена (H. Schiken), послеродовый некроз гипофиза.

КОД ПО МКБ-10

E23 Гипофункция и другие нарушения гипофиза.

E23.0 Гипопитуитаризм.

E23.1 Медикаментозный гипопитуитаризм.

E89 Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в

других рубриках.

E89.3 Гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Это заболевание известно с конца XIX в., но только в 1937 г. H. Sheehan научно обосновал связь массивного кровотечения во время родов и последующей гипофункции передней доли гипофиза. Истинная частота этой патологии не известна, поскольку она может протекать в стёртой форме, в виде гипофункции щитовидной железы или артериальной гипотонии. После массивных послеродовых или пост-абортных кровотечений частота развития синдрома Шихана может достигать 40%. Заболевание развивается у каждой четвёртой женщины при кровопотере во время родов до 800 мл, у каждой второй — при кровопотере до 1000 мл и у двух из трёх женщин с массивной кровопотерей (до 4000 мл).

КЛАССИФИКАЦИЯ

В зависимости от недостаточности тропных гормонов гипофиза выделяют следующие формы синдрома Шихана:

·глобальная форма — с клиническими проявлениями недостаточности ТТГ, гонадолиберинов, АКТГ;

·частичная форма — с недостаточностью гонадотропной, тиреотропной, адренокортикотропной функций;

·комбинированная недостаточность гонадотропной и тиреотропной, тиреотропной и адренокортикотропной функций.

ПАТОГЕНЕЗ

Синдром Шихана развивается вследствие некротических изменений в гипофизе, возникающих на фоне внутрисосудистого свёртывания крови или спазма сосудов передней доли гипофиза после кровотечения и/или резкого падения АД, а также на фоне бактериального шока при родах или аборте. Предрасполагающим фактором развития синдрома считают гестоз, так как беременные с тяжёлой формой данного заболевания склонны к тромбообразованию.

Кроме того, после родов отмечают физиологическое снижение выработки АКТГ, что вызывает ишемию гипофиза.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Выявляют различные степени гипофункции эндокринных желёз — прежде всего, половых, щитовидной, надпочечников. Считают, что клинические проявления синдрома находятся в прямой зависимости от величины поражений гипофиза и их локализации. Выраженные клинические проявления отмечают при поражении 80% структур аденогипофиза.

Выделяют три клинические формы синдрома: лёгкую, средней тяжести, тяжёлую.

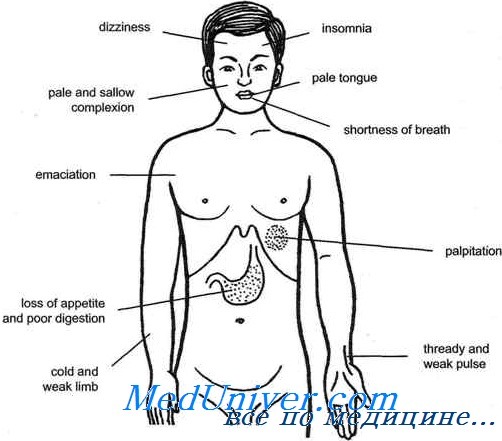

Для лёгкой формы характерны головная боль, быстрая утомляемость, склонность к гипотензии. У больных отмечают снижение функции щитовидной железы и коры надпочечников. При средней тяжести течения синдрома присоединяется гипофунк-ция яичников (олигоменорея, ановуляторное бесплодие) и щитовидной железы (пастозность, склонность к отёчности, утомляемость, ломкость ногтей, гипотония со склонностью к обморокам). При тяжёлой форме отмечают симптоматику тотальной гипофункции гипофиза с выраженной недостаточностью гонадотропинов (стойкая аменорея, гипотрофия половых органов и молочных желёз), ТТГ (микседема, облысение, сонливость, снижение памяти), АКТГ (гипотензия, адинамия, слабость, усиленная пигментация кожи). При тяжёлой форме масса тела значительно падает, а при лёгких чаще наблюдают её увеличение в связи с пастозностью, склонностью к отёчности вследствие гипофункции щитовидной железы. Для синдрома Шихана характерна анемия, устойчивая к общепринятой терапии.

ДИАГНОСТИКА

Самым важным опорным пунктом в диагностике заболевания считают характерный анамнез, где отражена связь начала заболевания с кровотечением или септическим шоком при предыдущих родах или аборте. Первый и основной признак синдрома Шихана — отсутствие нагрубания молочных желёз и агалактия после родов.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При исследовании гормонов получают разные степени снижения в крови уровня гонадотропинов, АКТГ, ТТГ, а также эстрадиола, кортизола, Т3 и Т4. При введении тропных гормонов соответственно отмечают повышение уровня периферических гормонов в крови. Также отмечают гипогликемию и гипогликемический тип кривой после сахарной нагрузки. В моче снижено содержание 17-КС.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Проводят с нервной анорексией, опухолью гипофиза, болезнью Аддисона, микседемой. Большую помощь при этом оказывает анамнез — кровотечение или септический шок при предыдущих родах или аборте.

ЛЕЧЕНИЕ

При клинических проявлениях гипофункции соответствующих желёз проводят заместительную терапию глюкокортикоидами и препаратами ТТГ. Преднизолон назначают по 5 мг 2 раза в день в течение 2–3 нед курсом один раз в 2–3 мес. При аменорее или олигоменорее женщинам до 40 лет рекомендуют циклическую гормонотерапию.

После 40 лет используют андрогены, учитывая их анаболический эффект: метилтестостерон по 5 мг в день в течение 2–3 мес. Успешно применяют анаболические препараты: нандролол, метандриол и др. Питание должно быть полноценным, следует избегать дефицита белка. Часто необходим приём препаратов железа под контролем анализа крови. Больных с тяжёлой формой заболевания лечат только в условиях эндокринологического стационара.

Профилактика и прогнозирование осложнений гестации

Необходима рациональная тактика ведения беременных с гестозом, своевременная коррекция гемостатических сдвигов. Родоразрешение осуществляют с профилактикой кровотечения, а при его возникновении проводят адекватное лечение. Следует также проводить профилактику осложнений абортов, своевременное и адекватное их лечение.

Источник

Клиника синдрома Шихана. Проявления и признаки гипопитуитаризмаКлиническая картина синдрома Шихена зависит от степени поражения гипофиза. И. М. Васина также обнаружила прямую зависимость между объемом кровопотери в родах и тяжестью клинических симптомов гипопитуитаризма. Наиболее ранним симптомом относительно легкой формы заболевания является агалактия или гипогалактия. Конечно, агалактию или гипогалактию необходимо учитывать как один из начальных симптомов гипопитуитаризма лишь в тех случаях, когда роды сопровождаются патологическим кровотечением. При выраженной форме заболевания через год после его начала возникают симптомы недостаточности периферических эндокринных желез — яичников, щитовидной железы, надпочечников. Так, у больных с тяжелой формой гипопитуитаризма, как правило, наблюдаются все основные признаки: агалактия, аменорея, выпадение волос на лобке и в подмышечных впадинах, слабость, головокружение, обморочное состояние, снижение артериального давления, микседема и похудание. Эти признаки свидетельствуют о понижении секреции ТТГ, АКТГ и СТГ. Нарушение гонадотропной функции гипофиза обусловливает гипофункцию яичников, снижение или исчезновение полового влечения, аменорею или гипоменструальный синдром, исчезновение или уменьшение вторичных половых признаков, гипотрофию половых органов. Снижение секреции СТГ обусловливает сухость и бледность кожи и слизистых оболочек, потерю тургора тканями, дистрофические изменения ногтей и зубов [Teter, Sheehan, Devis]. Гипотиреоидизм проявляется снижением общего тонуса, безразличием к окружающей обстановке, ухудшением памяти, зябкостью, брадикардией, адинамией, анорексией, тошнотой, рвотой, сухостью и шелушением кожи, запорами. Гипофункция коры надпочечников выражается в гипотонии, общей слабости, снижении полового чувства, уменьшении роста (или выпадении) волос на голове, лобке и в подмышечных впадинах. При исследовании крови часто находят умеренную нормохромиую анемию, лейкопению, иногда лимфоцитоз, эозинофилию. Основной обмен понижен до 50—60%.

При тяжелой форме гипопитуитаризма иногда возникают нарушения психики, затяжное депрессивное состояние, апатия, потеря интереса к окружающему, резкое ослабление памяти, сонливость [Кузьменок В. Ф., Целибеев Б. А.]. Тяжесть заболевания определяется в основном размером повреждения аденогипофиза. Вместе с тем в развитии клинической картины заболевания имеет, несомненно, значение и повреждение гипоталамуса. Однако прижизненное определение степени повреждения гипоталамо-гипофизарной системы крайне затруднено. В связи с этим в практической деятельности для определения тяжести заболевания имеет основное значение изучение функции таких эндокринных желез, как надпочечники, их кора и щитовидная железа. При крайне тяжелой форме заболевания наступает смерть при явлениях быстро развивающегося астенодепрессивного и гипотонического, синдромов на фоне значительного похудания (подобная форма сходна с диэнцефально-гипофизарной кахексией Симмондса) вследствие недостаточности надпочечников. Развитию гипопитуитарной комы способствуют алиментарная гипогликемия (особенно опасно введение инсулина), инфекционные заболевания, пищевые отравления. Симптомы гипопитуитарной комы: упорная астения, резкая гипотония, брадикардия, сонливость, сильная зябкость, безразличие к окружающей обстановке, гипотермия. При обследовании выявляют гипогликемию, признаки микседемы, атрофию половых органов, выпадение волос на лобке и в подмышечных впадинах. Однако необходимо учитывать, что, кроме крайне тяжелой формы гипопитуитаризма, наблюдаются значительно чаще легкие и стертые формы заболевания. Стертые формы гипопитуитаризма имеют ряд особенностей. Они чаще возникают после септического аборта, чем после патологических родов. Объем кровопотери при гипопитуитаризме обычно меньше и коллапс наблюдается реже, чем у больных с тяжелой формой заболевания. Такой характерный признак гипопитуитаризма, как агалактия, отмечается при стертой форме лишь у каждой третьей больной, а аменорея еще реже — у каждой шестой. Артериальное давление при стертой форме заболевания снижается меньше, чем при тяжелой. Значительно реже отмечаются обморочные состояния, головокружение, зябкость, выпадение волос на лобке и в подмышечных впадинах, гипотрофия половых органов. – Также рекомендуем “Лабораторные исследования при гипопитуитаризме. Течение синдрома Шихана” Оглавление темы “Синдром Шихана. Послеродовое ожирение”:

|

Источник

ШИХЕНА СИНДРОМ (H. L. Sheehan, английский эндокринолог и патолог, родился в 1900 году; синоним: болезнь Шихена, послеродовой гипопитуитаризм) — заболевание, развивающееся у женщин после родов, осложнившихся массивным кровотечением, и характеризующееся снижением функции эндокринных желез.

Впервые описан в 1913 году польским патологом Глинским (L. К. Glinski). Подробную характеристику заболевания дал в 1937 году Шихен.

Частота Шихена синдрома, по данным Л. С. Ланецкой и сотрудники (1968), составляет примерно один случай на 28 178 родов. По данным Аарскога (D. Т. Aarskog, 1957), на 10 000 кровотечений во время родов развиваются два клинически выраженных и семь латентных случаев Шихена синдрома. Чаще возникает у многорожавших женщин.

Этиология и патогенез

Возникновение Шихена синдрома связано с ишемическим некрозом передней доли гипофиза (аденогипофиза), развившимся после родов, осложнившихся массивным кровотечением, коллапсом, а у некоторых женщин и сепсисом. Известны случаи Шихена синдрома, возникшего после аборта, сопровождающегося большой кровопотерей.

По мнению Шихена и Мердока (R. Murdoch), во время родов уменьшается поступление крови к функционально-гипертрофированному гипофизу. При выраженных циркуляторных расстройствах, обусловленных острой массивной кровопотерей, наступает спазм или тромбоз сосудов передней доли гипофиза с развитием в ней некроза. Наряду с выраженностью кровопотери для возникновения заболевания имеет значение и преморбидный фон (позднее начало менструаций, небольшие размеры турецкого седла, поздний токсикоз беременных). Так, по данным Д. Ф. Чеботарева, капилляроспазм, имеющий место при позднем токсикозе беременных, приводит к нарушению кровообращения, увеличению проницаемости стенок капилляров, недостаточности питания, уплотнению аргирофильного вещества и некротическим изменениям в тканях печени, почек и особенно в передней доле гипофиза. В настоящее время большое значение в развитии некроза передней доли гипофиза придают внутрисосудистому диссеминированному свертыванию крови (см. Геморрагические диатезы).

По мнению Плаута (A. Plaut), важную роль в развитии Шихена синдрома играет функциональное состояние клеток передней доли гипофиза во время беременности, а именно их повышенная чувствительность к недостатку кислорода и воздействию промежуточных продуктов обмена. Фасбендер (H. Fasbender) придает значение несоответствию между повышенным обменом веществ в передней доле гипофиза во время беременности и родов и недостаточным снабжением ее кислородом из-за массивной кровопотери. Таким образом, условия, предрасполагающие к возникновению нарушения питания передней доли гипофиза, возникают еще во время беременности, а массивная кровопотеря во время родов, аборта или в раннем послеродовом периоде является разрешающим фактором. Имеются сообщения о неблагоприятном влиянии на переднюю долю гипофиза алкалоидов спорыньи и питуитрина, которые применяют для борьбы с маточными кровотечениями. Эти соединения вызывают спазм сосудов гипофиза, что может привести к развитию в нем некроза.

По данным многих исследователей, выраженная клин, картина заболевания развивается в случае поражения более 80% ткани передней доли гипофиза. При меньшем объеме поражения заболевание протекает в стертой (латентной) форме или не возникает совсем, так как неповрежденная часть железы полностью компенсирует функцию органа.

Патологическая анатомия

В ранней стадии обнаруживают ишемические некрозы и тромбы в сосудах, позже — рубцовые изменения и атрофию значительной части передней доли гипофиза. В сохранившихся участках ее паренхимы преобладают базофильные клетки. В задней доле гипофиза отмечается резко выраженное полнокровие. Определяются также полнокровие и отек мягкой оболочки и вещества мозга. Преимущественно в диэнцефальной области наблюдаются резкие циркуляторные расстройства (стаз, отек, периваскулярные кровоизлияния), выраженные дистрофические изменения нервных клеток, очаговая пролиферация клеток глии. Морфологические изменения в периферических органах зависят от тяжести заболевания. Отмечается атрофия яичников, матки, маточных труб, влагалища и наружных половых органов. Щитовидная железа уменьшена в размерах, плотная, на разрезе видны тяжи белесоватой волокнистой ткани. Эпителий фолликулов щитовидной железы уплощен, фолликулы атрофированы, заполнены слабоэозинофильным коллоидом, отмечается разрастание и лимфоидно-клеточная инфильтрация грубоволокнистой соединительной ткани. В надпочечниках также резко выражены явления атрофии, кора их истончена, клетки содержат мало липидов. Поджелудочная железа уменьшена, микроскопически в ней выявляется атрофия островков Лангерганса. Отмечается уменьшение и других органов (сердца, печени, селезенки, почек).

Клиническая картина

Клиническая картина характеризуется симптомами, которые наблюдаются при гипопитуитаризме, возникающем в результате других причин (см. Апитуитаризм, Гипопитуитаризм). Одним из первых симптомов является нарушение лактации — агалактия, реже гиполактия, обусловленное уменьшением и прекращением выделения пролактина (см. Лактация). Наблюдается слабость, сонливость, похудание, выпадение волос. Отмечается атрофия молочных желез, наружных и внутренних половых органов, аменорея (см.), реже — гипоменорея. Развивается гипотиреоз (см.). Прекращение выделения АКТ Г приводит к частичной атрофии коры надпочечников, снижению выработки ею гормонов, главным образом глюкокортикоидов, в результате которого может развиться острая надпочечниковая недостаточность (см. Надпочечники).

Опасным осложнением Шихена синдрома является гипопитуитарная кома (см.), которая может возникнуть на ранних стадиях заболевания. Причины комы при Шихена синдроме окончательно не установлены. По-видимому, основное значение имеет некроз передней доли гипофиза, а также биохимические изменения в клетках центральной нервной системы, мозговая аноксия, гипогликемия. Провоцирующими факторами могут стать оперативные вмешательства и инфекции. Коме могут предшествовать сонливость, адинамия, рвота, озноб, профузный пот, судороги. При гипопитуитарной коме отмечается замедление пульса, резкое снижение АД, и чаще всего она заканчивается гибелью больной.

Диагноз

Несмотря на характерную клиническую картину, появляющуюся вскоре после родов, Шихена синдром диагностируется, как правило, через несколько месяцев, а иногда через несколько лет после начала заболевания, когда появляются тяжелые симптомы болезни, связанные с недостаточностью функции щитовидной железы, надпочечников и половых желез. Так, по данным С. Б. Ханиной и сотр. (1967), в 90% наблюдений диагноз ставится не ранее чем через два года, а в 70% — через пять лет и более от начала заболевания. Важное значение для диагностики Шихена синдрома имеют указания на острую массивную кровопотерю во время родоразрешения. При лабораторном исследовании отмечается снижение экскреции гонадотропинов и половых стероидов, а также 17-кетостероидов (17-КС) и 17-оксикортико-стероидов (17-ОКС), уменьшается поглощение радиоактивного йода щитовидной железой (см.). Большое значение при диагностике придается определению функционального состояния гипофиза с помощью пробы с метопироном (см.). При лаб. исследовании определяется гипохромная анемия, ускорение РОЭ, лейкопения, нейтрофилез, снижение уровня сахара в крови. На ЭКГ определяются признаки диффузной гипоксии миокарда (снижение вольтажа, сглаженность зубца Т). Данные электроэнцефалографического исследования свидетельствуют о преобладании процессов торможения в коре головного мозга. Для выявления атрофии матки производят гистеросальпингографию (см. Метросальпингография), пневмопельвиографию и ультразвуковое сканирование.

Дифференциальную диагностику чаще проводят с опухолью гипофиза (см. Гипофиз), первичным гипотиреозом (см.), аддисоновой болезнью (см.). Об опухоли гипофиза свидетельствует отсутствие указаний на кровотечения в родах, данные рентгенологического исследования и появление нейроофтальмологических нарушений. При первичном гипотиреозе отсутствуют признаки поражения других эндокринных органов, отмечается улучшение при лечении тиреоидными гормонами. При дифференциальной диагностике Шихена синдрома с аддисоновой болезнью учитывают анамнестические данные (отсутствие кровотечений в родах), усиленную гиперпигментацию кожи и слизистых оболочек.

Лечение

Лечение включает заместительную терапию и проводится в течение всей жизни больных. Назначают кортикостероиды (кортизон, гидрокортизон, преднизолон, дексаметазон) повторными прерывистыми курсами с интервалами в 3—4 месяца и дополнительно в периоды эпидемий гриппа, повышенной нервной и физической нагрузки; половые гормоны (эстрогены и гестагены), по показаниям — тиреоидин. При гипопитуитарной коме внутривенно вводят 100—300 мг гидрокортизона гемисукцината (или 100—200 мг преднизолона гемисукцината), 500—1000 мл изотонического раствора хлорида натрия, по показаниям — мезатон, норадреналин, применяют гипербарическую оксигенацию (см.).

Прогноз

Своевременно начатая рациональная терапия позволяет в ряде случаев восстановить трудоспособность (чаще — не полностью), а иногда и репродуктивную функцию. Поздняя диагностика и несвоевременно начатое лечение приводят к утрате трудоспособности и инвалидности. Больные могут погибнуть от гипопитуитарной комы и острой надпочечниковой недостаточности, а также от осложнений, присоединяющихся вследствие резкого снижения сопротивляемости организма к инфекции.

Профилактика

Профилактика сводится к своевременному лечению генитального инфантилизма и нормализации менструального цикла, предупреждению кровотечений во время родов и раннем послеродовом периоде (восстановление коагуляционных свойств крови, повышение сократительной способности матки во время родов); к своевременному и адекватному возмещению острой массивной кровопотери (лучше свежестабилизированной кровью), восстановлению реологических свойств крови, своевременному выведению больной из коллаптоидного состояния, а также к предупреждению и интенсивному лечению инфекционных осложнений в послеродовом периоде.

См. также Гипофизарная кахексия.

Библиогр.: Кантер X. и Гросс Ю.,Синдром Шихена, Клин, мед., т. 43, № 6, с. 21, 1965; Ланецкая Л. С., Толстых А. С. и Степанова Н. М.. Некоторые вопросы клиники и лечения синдрома Шихена, Пробл. эндокрин., т. 14, № 1, с. 12, 1968; Лихт Л. Л. и Неймарк Е. 3. Клиника и патологическая анатомия синдрома Шихена, Клин, мед., т. 43, Кя6, с. 143, 1965; Паша С. П. Этиология и патогенез синдрома Шихана, Акуш. и гинек., № 5, с. 20, 1972; Плешков А. М. и Успенская К. Ф. К вопросу о послеродовом гипопитуитаризме или болезни Шихена, Тер. арх., т. 40, № 6, с. 112, 1968; Серов В. Н. Послеродовые нейроэндокринные заболевания, М., 1978; Ханина С. Б., Чудиновских А. Я. и Мельникова А. Е. О клинике и лечении ранней стадии синдрома Шихана, Тер. арх., т. 39, № 4,с. 100, 1967; Chryssikopulos А., а. о. Sheehan-Syndrom und Graviditat, Geburtsh. u. Frauenheilk., Bd 34, S. 121, 1974; G-r i m e s H. G. a. Brooks М. H. Pregnancy in Sheehan’s syndrome, Obstet, gynec. Surv., v. 35, p. 481, 1980; Husslein H. u. Stoger H. Klinik und Therapie des Sheehan-Synd-roms, Wien. klin. Wschr., S. 489, 1974; Shanmanesh M. a. o. Pituitary function tests in Sheehan’s syndrome, Clin. Endocr., v. 12, p. 303, 1980; S h e e-h a n H. L. The repair of post-partum necrosis of the anterior lobe of the pituitary gland, Acta endocr, (Kbh.), v. 48, p. 40, 1965.

В. П. Баскаков.

Источник