Двс синдром и цирроз печени

Двс синдром при циррозе печени

В последнее время цирроз печени (ЦП) является достаточно актуальной социальной и медицинской проблемой. Это связано с увеличением частоты заболеваемости и смертности от осложнений цирроза печени.

Цирроз в подавляющем числе случаев характеризуется необратимым поражением печени. В крайне редких случаях и на ранних стадиях цирроза вероятно частичное восстановление функций печени после устранения причины, вызвавшей заболевание. Такое возможно, например, при вторичном билиарном циррозе печени, после устранения причин нарушения оттока желчи.

Клинические проявления цирроза печени

Появление и выраженность проявлений цирроза прямо зависит от степени поражения печени.

Если ЦП выявляется на стадии ранних симптомов, то вероятность успешного лечения и улучшения качества жизни больного достаточно высока. Поздние симптомы свидетельствуют о декомпенсированном течении ЦП, когда уже произошли глубокие и необратимые изменения паренхимы печени.

При декомпенсации течения заболевания страдают практически все функции печени, что проявляется разнообразными симптомами и синдромами. Самыми грозными из них являются: развитие портальной гипертензии и/или печеночной недостаточности.

Но не менее важными являются нарушения состава такого жизненно важного компонента человеческого организма, как кровь и нарушения функционирования системы кровообращения.

При ЦП выделяют два ведущих синдрома, характеризующих нарушения в системе крови: геморрагический и анемический.

Прежде чем мы рассмотрим причины и проявления этих синдромов, необходимо выяснить роль печени в осуществлении нормального процесса свертывания крови.

Роль печени в процессе свертывания крови

Процесс свертывания крови является одним из важнейших звеньев системы гемостаза. Система гемостаза выполняет следующие функции:

- Поддержание крови в жидком состоянии.

- «Ремонт» сосудов (тромбирование) при их повреждении.

- Растворение тромбов, которые выполнили свою роль.

Каким образом происходит остановка кровотечения?

После травмы сосуда происходит его рефлекторное сужение. К месту дефекта начинают «прилипать» специальные клетки крови – тромбоциты. Образуется так называемый первичный тромб.

Далее происходит активация многочисленных свертывающих факторов крови. Их участие запускает цепь достаточно сложных и многочисленных превращений и реакций, в результате которых происходит образование более плотного «вторичного» тромба.

После восстановления целостности сосуда активируется противосвертывающая система крови (фибринолиз) и происходит рассасывание тромба.

Какие факторы свертывания существуют?

На сегодняшний день известно 13 плазменных свертывающих факторов крови (содержащихся в плазме) и 22 – тромбоцитарных (находятся в тромбоцитах). Также свертывающие факторы крови находятся в эритроцитах, лейкоцитах и т. д.

Особый интерес представляют плазменные свертывающие факторы крови. По международной классификации их обозначают римскими цифрами. По структуре большая часть их является белками. И, самое важное – почти все они синтезируются в печени, за исключением двух: III и IV. Для синтеза многих из них необходимо наличие витамина K, поступающего с пищей.

Что еще делает печень?

В печени синтезируются многие фибринолитические белки, которые отвечают за процессы «разжижения» крови, рассасывания «ненужных» тромбов и т. д.

Следует также отметить, что большинство факторов как свертывающей системы, так и фибринолиза находятся в плазме крови в неактивном состоянии.

Для того чтобы они выполнили свою функцию, должна произойти их активация путем некоторых биохимических реакций.

После этого печень выполняет еще и утилизирующую функцию, удаляя из крови активированные факторы и комплексы и другие конечные продукты тромбообразования и тромболизиса.

Почему возникают нарушения свертывания крови при ЦП?

Механизмы развития геморрагического синдрома, как следствия нарушения свертывания крови при ЦП, очень разнообразны и сложны. Для удобства понимания этих процессов их можно разделить на три условные группы.

Уменьшение синтеза факторов свертывания крови

При декомпенсированной форме ЦП, в результате замещения большой площади функционирующих клеток печени (гепатоцитов) фиброзной тканью, происходит резкое нарушение всех ее функций. При этом страдает и синтетическая (производящая) функция печени.

Снижается концентрация всех факторов свертывания крови, синтезируемых печенью. Вначале происходит снижение уровня тех факторов, период «жизни» которых наименьший, например, фактора VII. Затем происходит уменьшение концентрации II, IX, X факторов. Далее, при тяжелой печеночной недостаточности уменьшается синтез факторов I, V и XIII.

Также необходимо отметить, что при ЦП часто наблюдаются нарушения механизмов желчевыделения.

Это, в свою очередь, вызывает нарушения процессов пищеварения и всасывания витаминов, микроэлементов и других питательных веществ из поступающей пищи. Такие изменения вызывают дефицит витамина K в организме и нарушение синтеза II, VII, IX и X факторов свертывания.

Увеличенное потребление факторов свертывания

Из поврежденных печеночных клеток в кровь выделяются особые тромбопластические вещества.

При этом повышается фибринолитическая активность и появляется опасное состояние – диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром), приобретающее хроническое течение.

При этом состоянии происходит массивное образование тромбоцитных тромбов в сосудах и активируется фибринолиз, что сопровождается повышенным потреблением факторов свертывания I, II, V, VII, IX — XI.

Уменьшение количества и изменение функциональных свойств тромбоцитов

При развитии ЦП, особенно, декомпенсированной его формы происходит снижение уровня тромбоцитов – тромбоцитопения. Наиболее частой причиной этого является диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром) и проявления гиперспленизма, при котором тромбоциты накапливаются в увеличенной селезенке.

При прогрессировании заболевания происходят и качественные изменения тромбоцитов, что влияет на способность их к агрегации (склеиванию) при образовании первичного тромба.

Отдельно следует отметить, что у лиц, злоупотребляющих алкоголем, также происходит снижение количества тромбоцитов в крови даже при отсутствии признаков декомпенсации ЦП.

Однако, при воздержании от употребления алкоголя в течение 1–2 недель, уровень тромбоцитов возвращается к нормальным значениям, чего не происходит при вышеописанных нарушениях.

Геморрагический синдром

Яркий пример нарушения согласованности процессов свертывания и фибринолиза при ЦП – геморрагический синдром (старое название – геморрагический диатез).

Его проявления достаточно разнообразны, но доминирующим симптомом является кровотечение.

Интенсивность кровотечения может быть различной – от микроскопического по размеру и абсолютно бессимптомного до обширного, массивного, угрожающего жизни больного.

Проявления геморрагического синдрома

Клиническая картина обусловлена повышенной кровоточивостью. Проявления этого могут быть очень разнообразными.

Такие кожные проявления геморрагического синдрома как сыпь, отличаются многообразием даже у одного и того же больного. Сыпь бывает мелкой, имеет вид петехий (пятен до 3 мм в диаметре). Также сыпь может быть в виде более крупных пятен – экхимозов или кровоподтеков (геморрагий или синяков). Кровоподтеки, в свою очередь, иногда могут приобретать достаточно большие размеры.

Чаще всего сыпь встречается в виде петехий и экхимозов, с размерами элементов до 1 см.

Цвет элементов сыпи может быть разный: пурпурно-красного, голубого, фиолетового и т. д. При надавливании сыпь не исчезает.

Другие проявления

Сыпь часто сопровождается болями в суставах и мышцах, животе, повышением температуры и другими проявлениями. Часто появление сыпи сопровождают видимые кровотечения в виде кровоточивости десен, носовые, маточные, из варикозно расширенных вен прямой кишки и пищевода и др.

Диагностика

Диагноз геморрагических осложнений течения цирроза печени устанавливается на основании характерных клинических проявлений и специфических изменений в анализах крови.

- При лабораторном исследовании выявляется снижение уровня тромбоцитов в крови.

- Исследуется также время свертывания крови (увеличивается) и длительность кровотечения (удлиняется).

- Обязательно исследование коагулограммы и определение основных факторов свертывания.

Иногда требуется повторное исследование коагулограммы в течение короткого промежутка времени: быстрое уменьшение количества факторов свертывания указывает на коагулопатию потребления, как одной из причин возникновения ДВС- и геморрагического синдромов.

А также по показаниям проводят другие тесты: тромбиновое и протромбиновое время, определение активности факторов свертывания, исследование функции тромбоцитов и т. д.

Анемический синдром

Анемия (малокровие) является достаточно частым симптомом хронических заболеваний печени и цирроза в том числе. Что такое анемия?

Анемией называют состояние, при котором происходит снижение уровня гемоглобина и/или эритроцитов (гематокрита) по сравнению с нормальным уровнем.

Гемоглобин – это железосодержащий белок, входящий в состав эритроцитов (красных кровяных шариков). Основная функция гемоглобина – перенос кислорода в ткани. При снижении его уровня, происходящего при развитии анемии, начинается гипоксия (кислородное голодание) тканей.

Источник: https://pryshoff.ru/info/dvs-sindrom-pri-cirroze-pecheni/

Печеночные синдромы при циррозе печени: таблица поражений и что делать если обнаружили?

Среди всех заболеваний печени одним из самых опасных считается цирроз. Согласно статистике, данное заболевание практически не поддается лечению и входит в число наиболее распространенных причин смертности в возрасте 35–60 лет. Во всем мире от смертельно опасной болезни ежегодно умирает около 300 тыс. человек, причем эта цифра неустанно растет с каждым годом.

Цирроз печени – это серьезное прогрессирующее заболевание, которое развивается на фоне патологических процессов в печеночных клетках и необратимого изменения структуры органа.

Причины кровотечений

Патологическое влияние на ткани печени при развитии цирроза сопровождается их заменой на фиброзные волокна, что приводит к изменению структуры внутреннего органа. Такой патологический процесс является основой функциональных преобразований в организме, в том числе нарушения кровообращения.

Повышение давления в области воротной вены, как первый симптом портальной гипертензии, появляется в результате увеличенного объема крови, циркулирующего по организму, вследствие нарушения кровотока. Сосуды печени и пищевода при циррозе расширяются, что приводит к их переполнению и застою крови.

В итоге — их стенки разрываются и происходит кровоизлияние.

Другой причиной является сокращение уровня окиси азота в организме, что приводит к повышению давления в воротной вене. В результате происходит сужение артериальных стенок, создающее преграду для кровообращения. В итоге случается самопроизвольный разрыв. Он также может быть спровоцирован кашлем, рвотой, физической нагрузкой или пищевым рефлюксом.

Как следствие возникновения варикозных узлов образовываются коллатерали — дополнительные сосуды, обеспечивающие обходные пути кровотока. Формируются они в пищеводе, желудке, матке, прямой кишке, пупочной вене и в месте рубцевания после хирургического вмешательства.

Геморрагический синдром и его виды

При частых кровотечениях рекомендовано обследование у доктора.

Образовываясь по причине нарушения гемостаза и характеризуясь повышенным уровнем кровоточивости слизистых оболочек, синдром отличается наличием множества мелких кровоизлияний под кожным покровом. Различаясь врожденной или приобретенной формой, общая симптоматика заболевания включает наличие гематом, точечных геморрагий, общей слабости, желтушности кожи, кровотечений из носа и десен.

Различаются такие виды геморрагического синдрома:

- Гематомный тип заболевания встречается при генных мутациях крови, например, гемофилии, вызывающих геморрагии и отечность в мягких тканях.

- Петехиально-пятнистый вид отличается образованием синяков на теле по причине низкой свертываемости крови.

- Возникновение микроциркуляторного вида заболевания обусловлено болезнью Виллебранда, тромбогеморрагическим синдромом и побочными эффектами приема тромболитиков и антикоагулянтов. Характеризуется высыпаниями и наличием крупных гематом в брюшинной области.

- Сопровождаемый васкулитом, пурпурный вид геморрагического синдрома отличается образованием эритем, возникающих на фоне болезней почек и кишечных кровотечений.

- Зоны сосудистых патологий становятся местом локализации ангиоматозного вида заболевания, что сопровождается длительными кровоизлияниями.

Источник

ДВС-синдром – это расстройство процесса гемостаза, которое способствует формированию тромбов, а также развитию различных геморрагических и микроциркуляторных нарушений. Полное название заболевания – диссеминированное внутрисосудистое свертывание, также можно встретить такое обозначение синдрома, как тромбогеморрагический синдром.

Для ДВС-синдрома характерен геморрагический диатез с усиленной коагуляцией крови внутри сосудов, что приводит к формированию сгустков крови, купирующих их. Это, в свою очередь, влечет развитие патологических изменений в органах дистрофически-некротического и гипоксического характера.

ДВС-синдром несет угрозу жизни больного, так как существует риск развития кровотечений. Они бывают обширными и плохо поддаются остановке. Также в патологический процесс могут быть вовлечены внутренние органы, функционирование которых будет полностью нарушено. Риску в первую очередь подвергаются почки, печень, селезенка, легкие и надпочечники.

Синдром может возникнуть при самых разных патологиях, но он всегда приводит к сгущению крови, нарушению ее циркуляции по капиллярам, а этот процесс не является совместимым с нормальной жизнедеятельностью человеческого организма.

ДВС-синдром способен приводить как к молниеносной гибели больного, так и к затяжным скрытым смертельным формам нарушений.

Статистика ДВС-синдрома не поддается подсчету, так как при разных заболеваниях синдром возникает с разной частотой. Одни патологии всегда сопровождаются ДВС-синдромом, а при иных заболеваниях он встречается несколько реже. Этот синдром можно расценивать как аномальную защитную реакцию организма, которую он выдает для того, чтобы подавить кровотечение, возникшее при повреждении сосудов. Таким образом организм стремится оградить себя от пораженных тканей. Тромбогеморрагический синдром часто встречается в практике врачей различных специальностей. С ним знакомы гинекологи, хирурги, реаниматологи, травматологи, гематологи и пр.

Содержание:

- Причины ДВС-синдрома

- Что происходит при ДВС-синдроме?

- Симптомы ДВС-синдрома

- Осложнения ДВС-синдрома

- Диагностика ДВС-синдрома

- Лечение ДВС-синдрома

Причины ДВС-синдрома

Причины ДВС-синдрома – это различные заболевания, которые сопровождаются повреждением тканей, сосудов и кровяных клеток. При этом в организме происходит сбой гемостаза с повышением свертываемости крови.

К развитию тромбогеморрагического синдрома способны приводить следующие патологические процессы:

Любые шоковые состояния организма. Шок может возникать по причине полученной травмы, на фоне ожога. Возможно развитие геморрагического, анафилактического, септического, кардиогенного шока. Чем дольше во времени шок, чем он сильнее, тем ярче будет ДВС-синдром. (читайте также: Анафилактический шок – причины, симптомы и лечение)

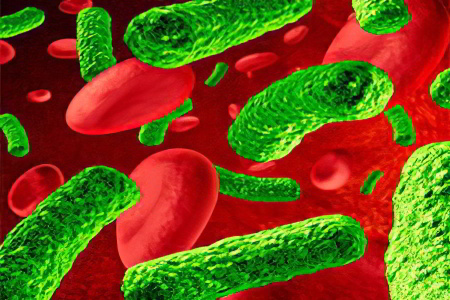

Септические состояния, которые являются осложнением вирусной или бактериальной инфекции. Септический шок всегда провоцирует развитие данного синдрома.

Генерализованные инфекции. В этом случае чаще всего синдром возникает у новорожденных.

Акушерские патологии – гестоз тяжелого течения, преждевременная отслойка плаценты или ее предлежание, гибель плода внутри утробы матери, отделение последа ручным способом, маточные кровотечения, кесарево сечение, эмболии анатомической жидкостью.

Хирургические вмешательства, сопровождающиеся повышенным риском травматизации больного. Чаще всего это операции, которые проводятся для удаления злокачественных новообразований, вмешательства, проводимые на органах, которые преимущественно состоят из паренхимы, операции на сосудах. Если при этом больному требуется массивное переливание крови, либо у него развивается коллапс или кровотечение, то риск развития тромбогеморрагического синдрома увеличивается.

Любые терминальные состояния организма человека приводят к развитию ДВС-синдрома той или иной степени тяжести.

Со 100% вероятностью ДВС-синдром разовьется у людей на фоне внутрисосудистого гемолиза. Разрушение клеток крови чаще всего происходит при переливании человеку крови не его группы (несовместимая трансфузия).

Факторами риска развития ДВС-синдрома являются такие хирургические манипуляции, как трансплантация органов, вживление протеза клапана сердца, либо сосудов, необходимость искусственного запуска кровообращения.

Прием некоторых лекарственных препаратов повышает риск развития синдрома. Это диуретики, оральные контрацептивы, препараты из группы ингибиторов фибринолиза и Ристомицин (антибактериальный препарат).

Гигантские ангиомы при их множественном появлении.

Спровоцировать развитие ДВС-синдрома способны укусы ядовитых змей и иные острые отравления организма человека.

В некоторых случаях причиной развития опасного состояния становятся аллергические реакции.

Иммунные заболевания, такие как: ревматоидный артрит, гломерулонефрит, системная красная волчанка, и пр.

Сосудистые патологии, в том числе врожденные пороки сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и пр.

Тем не менее, основной причиной развития ДВС-синдрома выступает сепсис (вирусологический и бактериологический) и шок любой этиологии. На эти патологии приходится до 40% случаев всех зарегистрированных ДВС-синдромов. Если речь идет о новорожденных детях, то эта цифра вырастает до 70%. Но вместо термина ДВС-синдром медики используют обозначение «злокачественная пурпура новорожденных».

Что происходит при ДВС-синдроме?

При ДВС-синдроме наблюдается несостоятельность комплекса реакций организма, которые запускаются для того, чтобы предотвратить кровотечение. Этот процесс называется гемостазом. При этом функция, отвечающая за свертываемость крови, избыточно стимулируется, а уравновешивающие ее антикоагулянтная (противосвертывающая) и фибринолитическая системы, напротив, быстро истощаются.

Повлиять на манифестацию ДВС-синдрома способны ферменты, продуцируемые попавшими в организм бактериями, токсины, иммунные комплексы, околоплодные воды, фосфолипиды, низкий сердечный выпот в кровяное русло, ацидоз и прочие патогенные для организма факторы. При этом они будут циркулировать либо в кровяном русле, либо воздействовать на эндотелий сосудов по средствам медиаторов.

ДВС-синдром всегда развивается согласно определенным закономерностям и проходит через несколько последовательных стадий:

На первой стадии запускается процесс избыточного свертывания крови, а также агрегации клеток внутри сосудов. В кровь выбрасывается избыточное количество тромбопластина, либо вещества, обладающего аналогичным эффектом. Это запускает процессы свертывания. Время начальной стадии может широко варьироваться и занимать от минуты до нескольких часов, если синдром развивается остро. От нескольких дней до нескольких месяцев будет протекать патологический процесс, если синдром имеет хроническую форму.

Вторая стадия характеризуется запуском процесса коагулопатии потребления. При этом в организме нарастает нехватка фиброгена, тромбоцитов и иных плазменных факторов, отвечающих за процесс свертывания крови.

Третья стадия является критической. В это время происходит вторичный фибринолиз, свертывание крови достигает максимума, вплоть до полной остановки данного процесса. При этом гемостаз оказывается в значительной степени разбалансированным.

Стадия восстановления характеризуется нормализацией гемостаза. На органах и тканях наблюдаются остаточные дистрофически-некротические изменения. Иным завершением ДВС-синдрома может стать острая недостаточность того или иного органа.

В полной мере развитие ДВС-синдрома (его тяжесть и механизм развития) зависит от степени нарушения микроциркуляции крови и от степени поражения органов или их систем.

Симптомы ДВС-синдрома

Симптомы ДВС-синдрома будут определяться клиническими проявлениями того нарушения, которое спровоцировало его развитие. Также они зависят от того, насколько быстро развивается патологический процесс, в каком состоянии находятся механизмы, отвечающие за компенсацию гемостаза, а также на какой стадии ДВС-синдрома находится пациент.

Симптомы острого ДВС-синдрома.

При острой форме ДВС-синдрома патологический процесс быстро распространяется по организму. Чаще всего это происходит за несколько часов.

Человек пребывает в шоковом состоянии, его артериальное давление падает до границы 100/60 и ниже.

Больной теряет сознание, наблюдаются симптомы острой дыхательной недостаточности и отек легких.

Кровоточивость усиливается, развиваются профузные и массивные кровотечения. В этот процесс вовлекаются такие системы и органы человеческого организма, как: матка, легкие, органы ЖКТ. Возможно развитие кровотечения из носа.

На фоне острого ДВС-синдрома наблюдается деструктивное разрушение тканей поджелудочной железы с развитием функциональной недостаточности органа. Возможно присоединение гастроэнтерита эрозивно-язвенного характера.

В миокарде возникают очаги ишемической дистрофии.

При эмболии околоплодными водами ДВС-синдром развивается молниеносно. За несколько минут патология проходит все три стадии, делая состоянии роженицы и плода критическим. Больные претерпевают геморрагический и кардиопульмонарный шок, которые с трудом можно купировать. В связи с этим, прогноз для жизни неблагоприятный и летальный исход наступает в 80% случаев.

Симптомы подострого ДВС-синдрома

Течение синдрома в данном случае более благоприятное.

Гемосиндром выражается в возникновении высыпаний геморрагического типа.

На коже могут появляться синяки и крупные гематомы.

Травмированные участки, места инъекций отличаются усиленной кровоточивостью.

Слизистые оболочки также подвержены кровоточивости. Примеси крови могут присутствовать в поте и слезах.

Кожные покровы отличаются чрезмерной бледностью, вплоть до мраморности. При прикосновении к коже ощущается неестественный холод.

Внутренние органы отекают, наполняются кровью, на них возникают некрозированные участки, кровоизлияния. Подвержены патологическим изменениям органы ЖКТ, печень и почки, а также надпочечники и легкие.

Что касается хронической формы ДВС-синдрома, то она не только встречается чаще остальных, но и в большинстве случаев протекает скрыто. Больной, в связи с отсутствием симптоматики, может даже не подозревать о развитии патологий в системе гемостаза. Однако, по мере прогрессирования заболевания, которое спровоцировало ДВС-синдром, его симптомы будут проявляться все ярче.

Иные симптомы

Иные симптомы, которые могут указывать на развитие ДВС-синдрома хронического течения:

Ухудшение и удлинение процесса регенерации любых ран.

Нарастание астенического синдрома с соответствующим симптомокомплексом.

Присоединение вторичной гнойной инфекции.

Формирование рубцов на коже в тех местах, где имелись повреждения.

Осложнения ДВС-синдрома

Осложнения ДВС-синдрома, как правило, весьма тяжелые и угрожают не только здоровью, но и жизни больного.

Чаще остальных, развиваются следующие состояния:

Гемокоагуляционный шок. Органы и ткани начинают испытывать кислородную недостаточность, так как в мелких сосудах, отвечающих за их питание, нарушается микроциркуляция крови. Кроме того, в самой крови увеличивается количество токсинов. В итоге у пациента резко падает давление, как артериальное, так и венозное, присоединяется органная недостаточность, шок и пр.

Острая дыхательная недостаточность. Является пограничным состоянием, несущим прямую угрозу жизни больного. По мере усиления гипоксии, происходит потеря сознания, развиваются судороги и наступает гипоксическая кома.

Острая почечная недостаточность – это еще одно наиболее часто встречающееся осложнение ДВС-синдрома. Больной перестает мочиться, вплоть до полного отсутствия выделения мочи. Водно-солевой баланс нарушается, в крови растет уровень мочевины, азота, креатинина. Данное состояние относится к потенциально обратимым.

Некроз печени.

Со стороны органов ЖКТ: язва желудка, инфаркт кишечника, панкронекроз.

Со стороны сердечно-сосудистой системы –ишемический инсульт.

Со стороны системы кроветворения – геморрагическая анемия в острой форме.

Диагностика ДВС-синдрома

Диагностика ДВС-синдрома выстраивается на осмотре пациента, сборе анамнеза и на проведении лабораторных исследований.

Больному требуется сдать следующие анализы:

ОАК;

ОАМ;

Мазок крови;

Кровь на коагулограмму, как основной метод диагностики гемостаза (осуществляется подсчет тромбоцитов, фиброгенов и прочих важных показателей);

ИФА (определение ПДФ, РФМК, D-димера, как основных маркеров свертывания крови внутри сосудов):

Кровь на паракоагуляционные тесты (позволяют подтвердить или опровергнуть диагноз).

Врач выясняет причину, приведшую к развитию ДВС-синдрома, определяет его стадию и характер.

Если течение синдрома скрытое, то определить гиперкоагуляцию можно исключительно по данным лабораторных анализов. При этом в мазке крови будут присутствовать фрагментированные эритроциты, тромбированное время и АПТВ увеличится, концентрация ПДФ возрастет. Анализ крови укажет на недостаток в ней фибриногена и тромбоцитов.

Если синдром подтверждается, то в обязательном порядке исследуются наиболее уязвимые органы: почки, печень, сердце, головной мозг, легкие, надпочечники.

Лечение ДВС-синдрома

Лечение ДВС-синдрома – процесс достаточно сложный, выздоровление пациента происходит далеко не в каждом случае. Если диагностируется острая форма течения синдрома, то летальный исход случается в 30% случаев, что является достаточно высоким показателем. Тем не менее, точно установить причину, по которой погиб больной не всегда удается. Стал ли ДВС-синдром критичным состоянием, либо пациент умер в результате негативного воздействия основного заболевания.

Врачи, наблюдающие ДВС-синдром, в первую очередь прилагают силы к тому, чтобы устранить, либо минимизировать тот фактор, который привел к развитию синдрома и стимулирует его прогрессирование. Важно ликвидировать гнойно-септические состояния, которые чаще всего провоцируют нарушение гемостаза. При этом дожидаться результатов бактериологических исследований не имеет смысла, терапия осуществляется в соответствии с клиническими признаками болезни.

Антибактериальная терапия на фоне ДВС-синдрома показана в следующих случаях:

Перенесенный аборт;

Преждевременное отхождение околоплодных вод, особенно в том случае, когда они не прозрачные и в них имеется муть;

Рост температуры тела;

Симптомы, указывающие на воспаление легких, мочевыводящих путей, органов брюшной полости;

Признаки менингита.

Для лечения используются антибактериальные препараты широкого спектра действия, с включением в схему лечения у-глобулинов.

Для купирования шоковых состояний применяют инъекции солевых растворов, трансфузии плазмы с Гепарином, Преднизолон (внутривенно), Реополиглюкин. Если своевременно устранить шоковый синдром, можно добиться остановки развития ДВС-синдрома, либо значительно смягчить его проявления.

Что касается Гепарина, то при его введении существует риск развития кровотечений. Он не обладает положительным эффектом в случае его запоздалого использования. Вводить его нужно как можно раньше, строго соблюдая рекомендованную дозировку. Если больной находится на третьей стадии развития ДВС-синдрома, то введение Гепарина является прямым противопоказанием. Признаками, указывающими на запрет применения данного препарата, являются: падение давления, кровотечение (оно может быть скрытым), геморрагический коллапс.

Если синдром только начал развиваться, то показано введение а-адреноблокаторов: Дибенамин, Фентоламин, Тиопроперазин, Мажептил. Препараты вводятся внутривенно в необходимой концентрации. Они способствуют нормализации микроциркуляции в органах, противостоят формированию тромбов внутри сосудов. Не следует использовать препараты адреналина и норадреналина, так как они способны ухудшить ситуацию.

При формировании почечной и печеночной недостаточности, на ранних этапах развития ДВС-синдрома также возможно использование таких препаратов, как Трентал и Курантил. Вводятся они внутривенно.

На третьей стадии развития ДВС-синдрома необходимо введение препаратов-ингибиторов протеаз. Лекарственным препаратом выбора является Контрикал, способ ведения – внутривенный, доза – не более 100 000 ЕД за раз. При возникновении такой необходимости, можно инфузию повторить.

Локальные воздействия сводятся к обработке кровоточащих эрозий, ран и иных участков с помощью Андроксона в 6%-ой концентрации.

Поводя итоги, можно отметить, что комплексное лечение ДВС-синдрома сводится к следующим пунктам:

Ликвидация первопричины, спровоцировавшей развитие синдрома.

Проведение противошоковой терапии.

Восполнение объемов крови с переливанием плазмы, обогащенной Гепарином, если к этому нет противопоказаний.

Раннее применение адреноблокаторов, и препаратов, способствующих уменьшению количества тромбоцитов в крови: Курантил, Трентал, Тиклодипин.

Введение Контрикала, переливание тромбоцитов для нормализации гематокрита на фоне выраженных кровотечений.

Назначение плазмацитафареза, если к тому имеются показания.

Для нормализации микроциркуляции в пораженных органах используются ноотропы, ангиопротекторы и иные посиндромные препараты.

При развитии острой почечной недостаточности проводят гемодиафильтрацию, гемодиализ.

Больные с ДВС-синдромом в обязательном порядке госпитализируются и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Их располагают либо в реанимационном блоке, либо в палатах интенсивной терапии.

Что касается прогноза, то он весьма вариабельный. В большей степени он зависит от того, что стало причиной развития ДВС-синдрома, от степени нарушения гемостаза, от того, как быстро была оказана первая помощь и насколько она была адекватной.

Летальный исход исключить невозможно, так как он может возникнуть на фоне обильных кровопотерь, шока, органной недостаточности.

Особое внимание врачам следует уделять пациентам, относящимся к группам риска – пожилые люди, беременные женщины, новорожденные, люди с фоновыми болезнями.

Автор статьи: Алексеева Мария Юрьевна | Терапевт

Образование:

С 2010 по 2016 гг. практикующий врач терапевтического стационара центральной медико-санитарной части №21, город электросталь. С 2016 года работает в диагностическом центре №3.

Наши авторы

Источник