Двс синдром в геморрагических диатезах

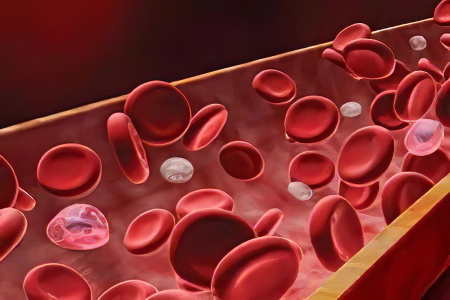

ДВС-синдром (диссеминированнное внутрисосудистое свертывание крови) – приобретенное нарушение свертывающей системы крови, возникающее в результате чрезмерного образования факторов свертывания в периферической крови, которые вызывают образование тромбов в мелких кровеносных сосудах, сопровождающееся повреждением органов и тканей, а затем повышенной кровоточивостью.

Существует около ста клинических ситуаций, при которых развивается ДВС-синдром. Наиболее частые причины возникновения:

- * генерализованная инфекция, септические состояния;

- * все виды шока (травматический, ожоговый, анафилактический, септический);

- * обширные травматические хирургические вмешательства;

- * несовместимые переливания крови и другие виды внутрисосудистого гемолиза;

- • акушерская патология (преждевременное отделение последа, тяжелая эклампсия, внутриутробная гибель плода и др.);

- * опухоли, особенно гемобластозы;

- * деструктивные процессы в печени, поджелудочной железе, почках;

- * гемолитико-уремический синдром;

- * термические и химические ожоги;

- * системные заболевания соединительной ткани и другие иммунокомплексные заболевания (СКВ, СВ, гломерулонефрит и др.);

- * различные, значительно выраженные аллергические реакции;

- * тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Мошковиц);

- * отравление змеиным ядом;

- * массивные гемотрансфузии;

- * интенсивное лечение препаратами, повышающими агрегацию тромбоцитов и свертывание крови (аминокапроновая кислота, прогестины и др.);

- * лечение фибринолитиками и антикоагулянтами в больших дозах, истощающих резерв антитромбина III и антифибринолитической системы;

- * множественные и гигантские ангиомы;

- * трансплантация органов и тканей.

Основные факторы патогенеза синдрома ДВС (З.С. Баркаган, 1988):

- • активация свертывающей системы крови и тромбоцитарного гемостаза эндогенными (продуктами распада клеток крови и тканей, поврежденным эндотелием) и / или экзогенными факторами (околоплодными водами и пр.);

- • поражение эндотелия и снижение его антитромботического потенциала;

- • рассеянное внутрисосудистое свертывание крови и агрегация тромбоцитов и эритроцитов с образованием множества микросгустков и блокадой ими кровообращения в органах;

- • глубокие дистрофические и деструктивные нарушения в органах, нарушение их функции;

- • глубокие циркуляторные нарушения, гипоксия тканей, гемокоагуляционный шок, ацидоз, нарушения микроциркуляции;

- • коагулопатия потребления (вплоть до полной несвертываемости крови) с истощением противосвертывающих механизмов (дефицит антитромбина III и протеина С), компонентов фибринолитической и калликреин-кининовой систем (вслед за их интенсивной активацией), резкое повышение антиплазминовой активности;

- • вторичная тяжелая эндогенная интоксикация продуктами протеолиза и деструкции тканей.

Центральное место в патогенезе синдрома ДВС занимают образование в сосудистом русле тромбина и истощение как гемокоагуляционного потенциала, так и механизмов, препятствующих свертыванию крови и агрегации тромбоцитов.

Выделяют 4 стадии синдрома ДВС (Е. П. Иванов, 1991 и др.)

Стадия I — гиперкоагуляция и агрегация тромбоцитов.

Стадия II — переходная с нарастающей коагулопатией и тромбоцитопенией, разнонаправленными сдвигами в общих коагуляционных тестах.

Стадия III — глубокая гипокоагуляция (вплоть до полного несвертывания крови).

Стадия IV — восстановительная (или при неблагоприятном течении фаза исходов и осложнений).

По клиническому течению различают:

- * острый синдром ДВС, развивающийся внезапно в течение 24 ч;

- * подострый синдром ДВС, продолжающийся в течение 1-3 недель;

- * хронический синдром ДВС, продолжающийся более 1 месяца;

- * латентный синдром ДВС, протекающий без клинических проявлений, диагностирующийся лабораторно.

Клиническая картина ДВС-синдрома складывается из симптомов основного заболевания, признаков гемокоагуляционного или смешанного шока, глубокого нарушения всех звеньев системы гемостаза, тромбозов и геморрагий, гиповолемии и анемии, дисфункции и дистрофических изменений в органах и тканях, метаболических нарушений. Наиболее тяжелое и опасное течение характерно для острого синдрома ДВС.

Гемокоагуляционный шок обусловлен нарушением микроциркуляции в органах и их гипоксией, образованием в крови и поступлением в нее извне токсических продуктов протеолиза. Часто трудно проследить за трансформацией шока, послужившего причиной ДВС-синдрома, в гемокоагуляционный, поскольку они сливаются в общий острый срыв гемодинамики с катастрофическим падением артериального и центрального венозного давления, нарушением микроциркуляции в органах с развитием их острой недостаточности.

Нарушение микроциркуляции в органах в результате тромбогеморрагий в них с их дисфункцией и дистрофией определяет клиническую картину, тяжесть, исход и осложнение ДВС-синдрома. При этом могут страдать то одни, то другие органы, обозначаемые как «органы-мишени».

К «органам-мишеням» относятся легкие, в сосуды которых заносится огромное количество микросгустков фибрина, агрегатов клеток крови и продуктов протеолиза. В результате развивается острая легочно-циркуляторная недостаточность – одышка, цианоз, снижение рО2, а затем повышение рСО2 в артериальной крови, появляется интерстициальный отек, инфаркты легкого и др. признаки «шокового» легкого.

Острая почечная недостаточность проявляется снижением диуреза вплоть до полной анурии, появлением в моче белка, цилиндров, эритроцитов, нарушением водно-электролитного баланса и кислотно-основного состояния, нарастанием в сыворотке уровня мочевины и креатинина.

Реже развивается поражение печени с развитием паренхиматозной желтухи, а иногда и острыми болями в правом подреберье, увеличением печени с цитолитическим лабораторным синдромом (повышение АЛТ, АСТ).

Поражение желудка и кишечника сопровождается глубокой дистрофией слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, желудка, микротромбированием и стазом в их сосудах, появлением множественных геморрагий, образованием острых язв и эрозий.

Нарушение церебральной циркуляции, тромбозы и геморрагии в этой области дают разнообразную симптоматику – от головной боли, головокружения, спутанности сознания до типичных тромботических или геморрагических инсультов.

Поражение надпочечников и гипофиза, приводящие к типичной картине острой надпочечниковой недостаточности (затяжной коллапс, понос, электролитные нарушения, обезвоживание) и несахарному мочеизнурению, наблюдаемые при ДВС-синдроме септического и шокогенного генеза. Они связаны либо с тромбозами сосудов, питающих эти железы, либо с кровоизлияниями в них.

Геморрагический синдром – частое и опасное, но не обязательное проявление ДВС-синдрома. Важно разграничивать кровотечения локального типа, связанные с повреждением или деструктивными изменениями в органах, которые из-за нарушения гемостаза становятся катастрофическими, и распространенный геморрагический синдром, обусловленный общими сдвигами в системе гемостаза.

Локальные кровотечения – геморрагии из ран, послеродовые кровотечения, профузные геморрагии из язв желудка и 12-перстной кишки, гематурия вследствии инфаркта почек и т.д.

Общая кровоточивость характеризуется появлением синяков, кровоподтеков и гематом, подкожной и забрюшиной клетчатке, носовыми, желудочно-кишечными, легочными, почечными и другими кровотечениями в различные органы.

При подостром и затяжном ДВС-синдроме процесс часто начинается с длительного периода гиперкоагуляции, флеботромбозов с тромбоэмболиями и шемическими явлениями в органах. Затяжной ДВС-синдром наблюдается при большинстве онкологических, иммунокомплексных заболеваниях, при сердечной недостаточности, при циррозе печени, протезировании сосудов и др.

Диагностика. Разработана 3-х этапная система диагностики ДВС-синдрома (Лычев В.Г.). На первом этапе распознавание ДВС большое значение имеет ситуационная диагностика. Она основывается на тщательном анализе ситуации и знании круга основных заболеваний, при которых наблюдается наиболее частое и закономерное развитие ДВС-синдрома. На втором этапе выявляются и анализируются клинические симптомы и выделяются наиболее типичные для ДВС-синдрома симптомы. Особенно важны комбинированные нарушения органов (острая дыхательная недостаточность, ОПН, надпочечниковая недостаточность и др.), множественные геморрагии, сочетание тромбоза с кровоточивостью. Третий этап включает анализ наиболее информативных тестов коагулограммы: количество тромбоцитов, АПТВ, АКТ, протромбиновое время, паракоагуляционные тесты, концентрация фибриногена, антитромбина III. Изменения в системе гемокоагуляции, определяемые с помощью лабораторных методов, сохраняются дольше, чем клинические. Поэтому лабораторная диагностика ДВС-синдрома имеет первостепенное значение: позволяет более точно установить степень или фазу синдрома и выбрать правильное лечение. Вместе с тем следует учесть, что нет патогномоничных лабораторных признаков ДВС-синдрома и этот вид патологии диагностируется лишь на основании учета результатов определения нескольких параметров коагулограммы. При этом нарушения гемостаза проходят разные фазы – от гиперкоагуляции до более или менее глубокой гипокоагуляции.

Лечение

Своевременная коррекция нарушений в системе гемостаза при самой различной патологии может способствовать не только снижению дальнейшей активации протеолитических систем, профилактике тромбогеморрагического синдрома, но и более эффективному лечению основного заболевания. В ряде случаев лечение основного заболевания и ДВС-синдрома совпадают.

Основными направлениями лечения ДВС-синдрома следует считать:

Адекватное лечение основного заболевания и его осложнений (шок, интоксикация, бактериемия, инфаркт и др.)

Коррекция нарушений свертывающей функции крови: 1) антикоагулянтная; 2) тромболитическая; 3) антипротеолитическая; 4) трансфузионная терапия; 5) плазмоцитаферез.

Лечение и профилактика ДВС-синдрома должны проводиться с учетом вида процесса:

При латентном ДВС-синдроме целенаправленной медикаментозной коррекции системы гемостаза, как правило, не требуется;

При хроническом ДВС-синдроме назначают:

- · антиагреганты (тиклопидин 500-750 мг/сут, пентоксифиллин 300-600 мг/сут или дипиридамол 75-150 мг/сут);

- · при угрозе тромбозов – антивитамины К (неодикумарин 200-300 мг/сут) под контролем ПТИ (не ниже 40-50%) или профилактические дозы гепарина (2500-5000 ЕД каждые 6 часов) п/кожно в течение 7-10 сут с последующим переходом на непрямые антикоагулянты;

- · В ряде случаев (например, при остром коронарном синдроме) лечение начинают с инфузий гепарина 1000 ЕД/ч 1,5-2,5 раза) с последующим переходом на подкожное введение в течение 7-10 сут;

При подостром ДВС-синдроме назначают антиагреганты, реополиглюкин, гепарин п/к 5000-10 000 ЕД каждые 6 ч в течение 7-10 сут, концентраты АТ III, при необходимости повторно нативную, СЗП 200-400 мл;

Лечение острого ДВС синдрома проводится обязательно в отделении интенсивной терапии

Лечение I (гиперкоагуляционной) стадии. Должно проводиться лечение основного заболевания и коррекция гемодинамики: внутривенная инфузионная терапия (солевых растворов, реополиглюкина, альбумина) под контролем центрального венозного давления. При шоке: в/венно вводят большие дозы ГКС (гидрокортизона гемисукцинат или фосфат – 1000-1500 мг/сут; преднизолон до 600 мг/сут или дексаметазон до 150-200 мг в сутки). Способность ГКС повышать свертывание крови нивелируется гепарином. При шоке не рекомендуется применение симпатомиметиков из-за их способности повышать свертывание крови и агрегацию тромбоцитов, кроме допмина. Для лечения шока 200 мг (5 мл) допмина растворяют в 400 мл реополиглюкина или 5% р-ра глюкозы и вводят в/в, кап.

Гепаринотерапия и лечение криоплазмой являются базисными методами лечения гиперкоагуляционной стадии синдрома ДВС. Гепарин по рекомендациям 3. С. Баркагана (1990) должен вводиться в умеренных дозах – до 20 тыс. ЕД в сутки, из которых первые 10 тыс. ЕД вводят в/в струйно; оставшуюся часть в/в капельно по 1000 ЕД-500 ЕД в час или под кожу живота по 5 тыс. ЁД через 6-8 ч. П. А. Воробьев (1994) считает, что в большинстве случаев достаточно вводить 10 тыс. ЕД гепарина в 2-4 приема под кожу живота. Побочные действия гепарина: вторичное (“рикошетное”) тромбообразование при снижении уровня антитромбина III; тромбоцитопения в связи с увеличением убыли функционально активных тромбоцитов из кровяного русла.

Свежезамороженная плазма (криоплазма) служит источником антитромбина III, плазминогена, факторов свертывания крови и естественных антиагрегантов и необходима для восстановления антипротеолитической активности крови и объема циркулирующей крови. Криоплазму вводят внутривенно струйно 600-800 мл, а затем по 300-400 мл через каждые 6-8 ч. В начале каждого введения вводят внутривенно по 2500-5000 ЕД гепарина.

Антиагреганты – важный компонент терапии синдрома ДВС. Трентал 0,1 г в 250 мл 5%- глюкозы в/венно капельно; курантил по 0,1 г 3 раза в день внутрь; тиклопидин по 0,3 г 3 раза в день внутрь. Аспирин, по мнению 3. С. Баркагана (1988), при ДВС синдроме не назначается (из-за ульцерогенного действия и снижения антитромбоген-ного потенциала сосудистой стенки).

Для активации фибринолиза рекомендуют введение: в/в капельно 1% раствора никотиновой кислоты — 7-10 мл в 300 мл физиологического раствора, тканевого (эндотелиального) активатора плазминогена (лизирует фибрин, деблокирует микроциркуляцию).

Применение стрептокиназы, урокиназы не рекомендуется, поскольку они вызывают интенсивную деструкцию фибрина, фибриногена, резкое снижение активности факторов V и VIII, нарастание в крови ПДФ.

Плазмаферез – обязательный метод, применяемый в 1 стадии ДВС, необходимый для удаления избыточного количества факторов свертывания, токсических веществ и пр. Удаляют около 1,000 мл плазмы (с замещением СЗП в том же объеме) для получения хорошего клинического эффекта. Процедура проводится ежедневно и при необходимости 2 раза в сутки.

Ингибиторы протеолитических ферментов устраняют влияние продуктов белкового распада (высокотоксичных, повреждающих сосудистую стенку, усугубляющих нарушение микроциркуляции, усиливающих свертывание крови). Они наиболее показаны в гипокоагуляционной фазе, но, по мнению 3. С. Баркагана (1990), должны применяться и в I стадии. Рекомендуется вводить ингибиторы протеолиза внутривенно капельно (например, контрикал — 20 тыс. – 60 тыс. ЕД в сутки, гордокс 200 тыс. -500 тыс. КИЕ) под прикрытием 60-120 мг преднизолона.

При развитии острой почечной недостаточности при ДВС рекомендуется капельное внутривенное вливание допмина, который повышает сократительную способность миокарда и расширяет сосуды почек, увеличивает почечный кровоток. Кроме того, проводится лечение фуросемидом внутривенно, продолжаются инфузии гепарина и криоплазмы.

Лечение во II (промежуточной) стадии аналогично лечению в I стадии, но в зависимости от показателей коагулограммы возможно введение гепарина в меньшей дозе. Основой лечения по-прежнему являются плазмаферез и переливание криоплазмы.

Лечение в III (гипокоагуляционной) стадии

Криоплазма вводится в/венно струйно, при тяжелом кровотечении – 1000 мл, затем каждые 12 ч — по 500 мл. При отсутствии СЗП – антигемофильную плазму, нативную плазму, криопреципитат.

Ингибиторы протеолитических ферментов снижают высокую фибринолитическую активность и интенсивность кровотечений. Трасилол вводят от 50 до 150 тыс. ЕД в сутки, контрикал 20-60 тыс. ЕД/сут.

Плазмаферез назначается при тяжелом геморрагическом синдроме для удаления из крови ПДФ и других веществ, обладающих антикоагулянтным действием.

Переливание концентрата тромбоцитов патогенетически обосновано в связи с развитием тромбоцитопении.

Препараты, действующие на сосудистый гемостаз, резко снижают проницаемость сосудистой стенки, вызывают сужение капилляров и способствуют остановке кровотечения. Дицинон 2-4 мл в/мышечно, адроксон 1-2 мл 0,025% в/имышечно 2-3 раза в день. На локальный гемостаз воздействуют (через фиброгастроскоп) путем применения кровоостанавливающего клея, орошения аминокапроновой кислотой.

Купирование анемического синдрома проводят при снижении Нв< 50-60 г/л у лиц молодого и среднего возраста и < 80-70 г/л у лиц пожилого возраста. Переливают эритроцитарную массу не более 300 мл в сутки до уровня гематокрита 0,22.

В III (гипокоагуляционной) стадии не рекомендуется применение гепарина и антиагрегантов.

Источник

ДВС-синдром – это расстройство процесса гемостаза, которое способствует формированию тромбов, а также развитию различных геморрагических и микроциркуляторных нарушений. Полное название заболевания – диссеминированное внутрисосудистое свертывание, также можно встретить такое обозначение синдрома, как тромбогеморрагический синдром.

Для ДВС-синдрома характерен геморрагический диатез с усиленной коагуляцией крови внутри сосудов, что приводит к формированию сгустков крови, купирующих их. Это, в свою очередь, влечет развитие патологических изменений в органах дистрофически-некротического и гипоксического характера.

ДВС-синдром несет угрозу жизни больного, так как существует риск развития кровотечений. Они бывают обширными и плохо поддаются остановке. Также в патологический процесс могут быть вовлечены внутренние органы, функционирование которых будет полностью нарушено. Риску в первую очередь подвергаются почки, печень, селезенка, легкие и надпочечники.

Синдром может возникнуть при самых разных патологиях, но он всегда приводит к сгущению крови, нарушению ее циркуляции по капиллярам, а этот процесс не является совместимым с нормальной жизнедеятельностью человеческого организма.

ДВС-синдром способен приводить как к молниеносной гибели больного, так и к затяжным скрытым смертельным формам нарушений.

Статистика ДВС-синдрома не поддается подсчету, так как при разных заболеваниях синдром возникает с разной частотой. Одни патологии всегда сопровождаются ДВС-синдромом, а при иных заболеваниях он встречается несколько реже. Этот синдром можно расценивать как аномальную защитную реакцию организма, которую он выдает для того, чтобы подавить кровотечение, возникшее при повреждении сосудов. Таким образом организм стремится оградить себя от пораженных тканей. Тромбогеморрагический синдром часто встречается в практике врачей различных специальностей. С ним знакомы гинекологи, хирурги, реаниматологи, травматологи, гематологи и пр.

Содержание:

- Причины ДВС-синдрома

- Что происходит при ДВС-синдроме?

- Симптомы ДВС-синдрома

- Осложнения ДВС-синдрома

- Диагностика ДВС-синдрома

- Лечение ДВС-синдрома

Причины ДВС-синдрома

Причины ДВС-синдрома – это различные заболевания, которые сопровождаются повреждением тканей, сосудов и кровяных клеток. При этом в организме происходит сбой гемостаза с повышением свертываемости крови.

К развитию тромбогеморрагического синдрома способны приводить следующие патологические процессы:

Любые шоковые состояния организма. Шок может возникать по причине полученной травмы, на фоне ожога. Возможно развитие геморрагического, анафилактического, септического, кардиогенного шока. Чем дольше во времени шок, чем он сильнее, тем ярче будет ДВС-синдром. (читайте также: Анафилактический шок – причины, симптомы и лечение)

Септические состояния, которые являются осложнением вирусной или бактериальной инфекции. Септический шок всегда провоцирует развитие данного синдрома.

Генерализованные инфекции. В этом случае чаще всего синдром возникает у новорожденных.

Акушерские патологии – гестоз тяжелого течения, преждевременная отслойка плаценты или ее предлежание, гибель плода внутри утробы матери, отделение последа ручным способом, маточные кровотечения, кесарево сечение, эмболии анатомической жидкостью.

Хирургические вмешательства, сопровождающиеся повышенным риском травматизации больного. Чаще всего это операции, которые проводятся для удаления злокачественных новообразований, вмешательства, проводимые на органах, которые преимущественно состоят из паренхимы, операции на сосудах. Если при этом больному требуется массивное переливание крови, либо у него развивается коллапс или кровотечение, то риск развития тромбогеморрагического синдрома увеличивается.

Любые терминальные состояния организма человека приводят к развитию ДВС-синдрома той или иной степени тяжести.

Со 100% вероятностью ДВС-синдром разовьется у людей на фоне внутрисосудистого гемолиза. Разрушение клеток крови чаще всего происходит при переливании человеку крови не его группы (несовместимая трансфузия).

Факторами риска развития ДВС-синдрома являются такие хирургические манипуляции, как трансплантация органов, вживление протеза клапана сердца, либо сосудов, необходимость искусственного запуска кровообращения.

Прием некоторых лекарственных препаратов повышает риск развития синдрома. Это диуретики, оральные контрацептивы, препараты из группы ингибиторов фибринолиза и Ристомицин (антибактериальный препарат).

Гигантские ангиомы при их множественном появлении.

Спровоцировать развитие ДВС-синдрома способны укусы ядовитых змей и иные острые отравления организма человека.

В некоторых случаях причиной развития опасного состояния становятся аллергические реакции.

Иммунные заболевания, такие как: ревматоидный артрит, гломерулонефрит, системная красная волчанка, и пр.

Сосудистые патологии, в том числе врожденные пороки сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и пр.

Тем не менее, основной причиной развития ДВС-синдрома выступает сепсис (вирусологический и бактериологический) и шок любой этиологии. На эти патологии приходится до 40% случаев всех зарегистрированных ДВС-синдромов. Если речь идет о новорожденных детях, то эта цифра вырастает до 70%. Но вместо термина ДВС-синдром медики используют обозначение «злокачественная пурпура новорожденных».

Что происходит при ДВС-синдроме?

При ДВС-синдроме наблюдается несостоятельность комплекса реакций организма, которые запускаются для того, чтобы предотвратить кровотечение. Этот процесс называется гемостазом. При этом функция, отвечающая за свертываемость крови, избыточно стимулируется, а уравновешивающие ее антикоагулянтная (противосвертывающая) и фибринолитическая системы, напротив, быстро истощаются.

Повлиять на манифестацию ДВС-синдрома способны ферменты, продуцируемые попавшими в организм бактериями, токсины, иммунные комплексы, околоплодные воды, фосфолипиды, низкий сердечный выпот в кровяное русло, ацидоз и прочие патогенные для организма факторы. При этом они будут циркулировать либо в кровяном русле, либо воздействовать на эндотелий сосудов по средствам медиаторов.

ДВС-синдром всегда развивается согласно определенным закономерностям и проходит через несколько последовательных стадий:

На первой стадии запускается процесс избыточного свертывания крови, а также агрегации клеток внутри сосудов. В кровь выбрасывается избыточное количество тромбопластина, либо вещества, обладающего аналогичным эффектом. Это запускает процессы свертывания. Время начальной стадии может широко варьироваться и занимать от минуты до нескольких часов, если синдром развивается остро. От нескольких дней до нескольких месяцев будет протекать патологический процесс, если синдром имеет хроническую форму.

Вторая стадия характеризуется запуском процесса коагулопатии потребления. При этом в организме нарастает нехватка фиброгена, тромбоцитов и иных плазменных факторов, отвечающих за процесс свертывания крови.

Третья стадия является критической. В это время происходит вторичный фибринолиз, свертывание крови достигает максимума, вплоть до полной остановки данного процесса. При этом гемостаз оказывается в значительной степени разбалансированным.

Стадия восстановления характеризуется нормализацией гемостаза. На органах и тканях наблюдаются остаточные дистрофически-некротические изменения. Иным завершением ДВС-синдрома может стать острая недостаточность того или иного органа.

В полной мере развитие ДВС-синдрома (его тяжесть и механизм развития) зависит от степени нарушения микроциркуляции крови и от степени поражения органов или их систем.

Симптомы ДВС-синдрома

Симптомы ДВС-синдрома будут определяться клиническими проявлениями того нарушения, которое спровоцировало его развитие. Также они зависят от того, насколько быстро развивается патологический процесс, в каком состоянии находятся механизмы, отвечающие за компенсацию гемостаза, а также на какой стадии ДВС-синдрома находится пациент.

Симптомы острого ДВС-синдрома.

При острой форме ДВС-синдрома патологический процесс быстро распространяется по организму. Чаще всего это происходит за несколько часов.

Человек пребывает в шоковом состоянии, его артериальное давление падает до границы 100/60 и ниже.

Больной теряет сознание, наблюдаются симптомы острой дыхательной недостаточности и отек легких.

Кровоточивость усиливается, развиваются профузные и массивные кровотечения. В этот процесс вовлекаются такие системы и органы человеческого организма, как: матка, легкие, органы ЖКТ. Возможно развитие кровотечения из носа.

На фоне острого ДВС-синдрома наблюдается деструктивное разрушение тканей поджелудочной железы с развитием функциональной недостаточности органа. Возможно присоединение гастроэнтерита эрозивно-язвенного характера.

В миокарде возникают очаги ишемической дистрофии.

При эмболии околоплодными водами ДВС-синдром развивается молниеносно. За несколько минут патология проходит все три стадии, делая состоянии роженицы и плода критическим. Больные претерпевают геморрагический и кардиопульмонарный шок, которые с трудом можно купировать. В связи с этим, прогноз для жизни неблагоприятный и летальный исход наступает в 80% случаев.

Симптомы подострого ДВС-синдрома

Течение синдрома в данном случае более благоприятное.

Гемосиндром выражается в возникновении высыпаний геморрагического типа.

На коже могут появляться синяки и крупные гематомы.

Травмированные участки, места инъекций отличаются усиленной кровоточивостью.

Слизистые оболочки также подвержены кровоточивости. Примеси крови могут присутствовать в поте и слезах.

Кожные покровы отличаются чрезмерной бледностью, вплоть до мраморности. При прикосновении к коже ощущается неестественный холод.

Внутренние органы отекают, наполняются кровью, на них возникают некрозированные участки, кровоизлияния. Подвержены патологическим изменениям органы ЖКТ, печень и почки, а также надпочечники и легкие.

Что касается хронической формы ДВС-синдрома, то она не только встречается чаще остальных, но и в большинстве случаев протекает скрыто. Больной, в связи с отсутствием симптоматики, может даже не подозревать о развитии патологий в системе гемостаза. Однако, по мере прогрессирования заболевания, которое спровоцировало ДВС-синдром, его симптомы будут проявляться все ярче.

Иные симптомы

Иные симптомы, которые могут указывать на развитие ДВС-синдрома хронического течения:

Ухудшение и удлинение процесса регенерации любых ран.

Нарастание астенического синдрома с соответствующим симптомокомплексом.

Присоединение вторичной гнойной инфекции.

Формирование рубцов на коже в тех местах, где имелись повреждения.

Осложнения ДВС-синдрома

Осложнения ДВС-синдрома, как правило, весьма тяжелые и угрожают не только здоровью, но и жизни больного.

Чаще остальных, развиваются следующие состояния:

Гемокоагуляционный шок. Органы и ткани начинают испытывать кислородную недостаточность, так как в мелких сосудах, отвечающих за их питание, нарушается микроциркуляция крови. Кроме того, в самой крови увеличивается количество токсинов. В итоге у пациента резко падает давление, как артериальное, так и венозное, присоединяется органная недостаточность, шок и пр.

Острая дыхательная недостаточность. Является пограничным состоянием, несущим прямую угрозу жизни больного. По мере усиления гипоксии, происходит потеря сознания, развиваются судороги и наступает гипоксическая кома.

Острая почечная недостаточность – это еще одно наиболее часто встречающееся осложнение ДВС-синдрома. Больной перестает мочиться, вплоть до полного отсутствия выделения мочи. Водно-солевой баланс нарушается, в крови растет уровень мочевины, азота, креатинина. Данное состояние относится к потенциально обратимым.

Некроз печени.

Со стороны органов ЖКТ: язва желудка, инфаркт кишечника, панкронекроз.

Со стороны сердечно-сосудистой системы –ишемический инсульт.

Со стороны системы кроветворения – геморрагическая анемия в острой форме.

Диагностика ДВС-синдрома

Диагностика ДВС-синдрома выстраивается на осмотре пациента, сборе анамнеза и на проведении лабораторных исследований.

Больному требуется сдать следующие анализы:

ОАК;

ОАМ;

Мазок крови;

Кровь на коагулограмму, как основной метод диагностики гемостаза (осуществляется подсчет тромбоцитов, фиброгенов и прочих важных показателей);

ИФА (определение ПДФ, РФМК, D-димера, как основных маркеров свертывания крови внутри сосудов):

Кровь на паракоагуляционные тесты (позволяют подтвердить или опровергнуть диагноз).

Врач выясняет причину, приведшую к развитию ДВС-синдрома, определяет его стадию и характер.

Если течение синдрома скрытое, то определить гиперкоагуляцию можно исключительно по данным лабораторных анализов. При этом в мазке крови будут присутствовать фрагментированные эритроциты, тромбированное время и АПТВ увеличится, концентрация ПДФ возрастет. Анализ крови укажет на недостаток в ней фибриногена и тромбоцитов.

Если синдром подтверждается, то в обязательном порядке исследуются наиболее уязвимые органы: почки, печень, сердце, головной мозг, легкие, надпочечники.

Лечение ДВС-синдрома

Лечение ДВС-синдрома – процесс достаточно сложный, выздоровление пациента происходит далеко не в каждом случае. Если диагностируется острая форма течения синдрома, то летальный исход случается в 30% случаев, что является достаточно высоким показателем. Тем не менее, точно установить причину, по которой погиб больной не всегда удается. Стал ли ДВС-синдром критичным состоянием, либо пациент умер в результате негативного воздействия основного заболевания.

Врачи, наблюдающие ДВС-синдром, в первую очередь прилагают силы к тому, чтобы устранить, либо минимизировать тот фактор, который привел к развитию синдрома и стимулирует его прогрессирование. Важно ликвидировать гнойно-септические состояния, которые чаще всего провоцируют нарушение гемостаза. При этом дожидаться результатов бактериологических исследований не имеет смысла, терапия осуществляется в соответствии с клиническими признаками болезни.

Антибактериальная терапия на фоне ДВС-синдрома показана в следующих случаях:

Перенесенный аборт;

Преждевременное отхождение околоплодных вод, особенно в том случае, когда они не прозрачные и в них имеется муть;

Рост температуры тела;

Симптомы, указывающие на воспаление легких, мочевыводящих путей, органов брюшной полости;

Признаки менингита.

Для лечения используются антибактериальные препараты широкого спектра действия, с включением в схему лечения у-глобулинов.

Для купирования шоковых состояний применяют инъекции солевых растворов, трансфузии плазмы с Гепарином, Преднизолон (внутривенно), Реополиглюкин. Если своевременно устранить шоковый синдром, можно добиться остановки развития ДВС-синдрома, либо значительно смягчить его проявления.

Что касается Гепарина, то при его введении существует риск развития кровотечений. Он не обладает положительным эффектом в случае его запоздалого использования. Вводить его нужно как можно раньше, строго соблюдая рекомендованную дозировку. Если больной находится на третьей стадии развития ДВС-синдрома, то введение Гепарина является прямым противопоказанием. Признаками, указывающими на запрет применения данного препарата, являются: падение давления, кровотечение (оно может быть скрытым), геморрагический коллапс.

Если синдром только начал развиваться, то показано введение а-адреноблокаторов: Дибенамин, Фентоламин, Тиопроперазин, Мажептил. Препараты вводятся внутривенно в необходимой концентрации. Они способствуют нормализации микроциркуляции в органах, противостоят формированию тромбов внутри сосудов. Не следует использовать препараты адреналина и норадреналина, так как они способны ухудшить ситуацию.

При формировании почечной и печеночной недостаточности, на ранних этапах развития ДВС-синдрома также возможно использование таких препаратов, как Трентал и Курантил. Вводятся они внутривенно.

На третьей стадии развития ДВС-синдрома необходимо введение препаратов-ингибиторов протеаз. Лекарственным препаратом выбора является Контрикал, способ ведения – внутривенный, доза – не более 100 000 ЕД за раз. При возникновении такой необходимости, можно инфузию повторить.

Локальные воздействия сводятся к обработке кровоточащих эрозий, ран и иных участков с помощью Андроксона в 6%-ой концентрации.

Поводя итоги, можно отметить, что комплексное лечение ДВС-синдрома сводится к следующим пунктам:

Ликвидация первопричины, спровоцировавшей развитие синдрома.

Проведение противошоковой терапии.

Восполнение объемов крови с переливанием плазмы, обогащенной Гепарином, если к этому нет противопоказаний.

Раннее применение адреноблокаторов, и препаратов, способствующих уменьшению количества тромбоцитов в крови: Курантил, Трентал, Тиклодипин.

Введение Контрикала, переливание тромбоцитов для нормализации гематокрита на фоне выраженных кровотечений.

Назначение плазмацитафареза, если к тому имеются показания.

Для нормализации микроциркуляции в пораженных органах используются ноотропы, ангиопротекторы и иные посиндромные препараты.

При развитии острой почечной недостаточности проводят гемодиафильтрацию, гемодиализ.

Больные с ДВС-синдромом в обязательном порядке госпитализируются и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Их располагают либо в реанимационном блоке, либо в палатах интенсивной терапии.

Что касается прогноза, то он весьма вариабельный. В большей степени он зависит от того, что стало причиной развития ДВС-синдрома, от степени нарушения гемостаза, от того, как быстро была оказана первая помощь и насколько она была адекватной.

Летальный исход исключить невозможно, так как он может возникнуть на фоне обильных кровопотерь, шока, органной недос?