Двс синдром в инфекционных болезнях презентация

1

ДВС – Синдром в инфекционных болезнях

2

ДВС синдром – это неспецифический патологический процесс, связанный с поступлением в кровоток активаторов свертывания крови и агрегации тромбоцитов, что приводит к активизации, потреблению и последующему истощению факторов свертывающей, противосвертывающей, фибринолитической и других систем гемостаза.

3

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: ДВС-синдром всегда вторичен, т.е. сопровождает или осложняет течение основного заболевания – индуктора. ДВС- синдром имеет «дозовую» зависимость от выраженности и тяжести основного заболевания. ДВС- синдром всегда является полиорганной патологией.

4

ЭТИОЛОГИЯ: Грамотрицательный эндотоксический шок : *Менингококцемия; *Сепсис, обусловленный Escherichia coli. Тяжелые септицемии, вызванные грамположительными микробами: стафилококковый сепсис *Гемолитическая стрептококковая инфекция; *Пневмококковая септицемия Вирусные инфекции: *Грипп А *Ветряная оспа *Гемморрагическая лихорадка

5

ПО ТЕЧЕНИЮ: острым подострым хроническим рецидивирующим с периодами обострения и стихания.

6

ПАТОГЕНЕЗ: СЕПСИС Повреждение эндотелия Массивное разрушение ткани Высвобождение тканевого фактора Агрегация тромбоцитов Распространенный тромбоз микроциркуляторного русла Активация плазмы Потребление фактора свертывания и тромбоцитов Окклюзия сосудов Ишемическое повреждение ткани Микроангиопатическая гемолитическая анемия Фибринолиз Протеолиз фактора свертывания Продукты расщепления фибрина Ингибиция тромбина, агрегация тромбоцитов и полимеризация фибрина КРОВОТЕЧЕНИЕ

7

СТАДИЯ I –ГИПЕРКОГУЛЯЦИИ Патофизиология: Гиперкоагуляция и внутрисосудистая агре-гация клеток, активация других плазменных фер-ментных систем (например, кинин-кининогениновой или системы комплемента) с развитием свертывания крови и формированием блокады микроциркуля-торных путей в органах. Морфология: эта стадия характеризуется множественными микро тромбами различного строения. Клиника: картина I стадии проявляется развитием шока (при замедленном течении или умеренной тромбо-пластинемии часто не диагностируется).

8

СТАДИЯ II – нарастающая коагулопатия потребления Патофизиология: Уменьшение числа тромбо-цитов вследствие их агрегации, снижение содержания фибриногена, использованного на образование фибрина, расход других плазменных факторов системы регуляции агрегатного состояния крови. Эта стадия возникает на высоте гиперкоагуляции и прогрессирует до выраженной гипокоагуляции. Клинически: проявляется кровотечениями и/или геморрагическим диатезом.

9

СТАДИЯ III – активация фибринолиза Патофизиология: обеспечивает полноценное восстановление проходимости сосудов микро- циркуляторного русла путем лизиса микро тромбов. Однако нередко она принимает генерализованный характер, в результате чего не только лизируются микро сгустки фибрина, но и повреж-даются циркулирующие в крови факторы свертывания и фибриноген.

10

СТАДИЯ IV – восстановительная Для нее характерны: дистрофические и некротические изменения в тканях: кортикальный некроз почек, геморрагический некроз надпочечников, некроз гипофи-за, очаговый панкреонекроз, язвенный энтероколит.

11

!!! При остром ДВС-синдроме первая кратковременная фаза часто просматривается, для ее выявления следует обращать внимание : *легкое тромбирование пунктируемых вен и игл при заборе крови на анализы *очень быстрое свертывание крови в пробирках (несмотря на смешивание ее с цитратом) * появление немотивированных тромбозов и признаков органной недостаточности (например, снижение диуреза вследствие нарушения микроциркуляции в почках как ранний признак развивающейся почечной недостаточности) !!! III стадия ДВС-синдрома является критической, именно она часто заканчивается летально даже при интенсивной корригирующей систему гемостаза терапии

12

ОСЛОЖНЕНИЯ: блокада микроциркуляции в органах, приводит к нарушению их функций (наиболее частыми органами- мишенями при этом являются легкие и(или) почки из-за особенностей микроциркуляции в них) в виде острой легочной недостаточности гемо коагуляционный шок является наиболее тяжелым осложнением ДВС-синдрома и ассоциирован с неблагоприятным прогнозом;геморрагический синдром – характеризуется кровоизлияниями в кожу и слизистые, носовыми, маточными, желудочно-кишечными кровотечениями, реже – почечными и легочными кровотечениями;постгеморрагическая анемия (почти всегда усугубляется присоединением гемолитического компонента, если только ДВС-синдром не развивается при заболеваниях, характерной чертой которых является внутрисосудистый гемолиз);

13

ДИАГНОСТИКА Диагностика должна основываться на проведении следующих мероприятий: критическом анализе клиники; тщательном исследовании системы гемостаза на предмет выяснения формы и стадии синдрома; оценке реакции гемостаза на проводимую терапию противотромботическими препаратами. К лабораторным проявлениям ДВС-синдрома относятся:тромбоцитопения;фрагментация эритроцитов (шизоцитоз ) из-за их повреждения нитями фибрина; удлинение ПВ (протромбиновое время; служит показателем состояния внешнего механизма свертывания), АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время; отражает активность внутреннего механизма свертывания и уровень фактора XII, фактора XI, фактора IX, фактора VIII, высокомолекулярного кининогена и прекалликреина) и тромбинового времени; снижение уровня фибриногена в результате потребления факторов свертывания;

14

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ДВС-СИНДРОМА Комплексность;Патогенетичность; Дифференцированность в зависимости от стадии процесса.

15

ЛИКВИДАЦИЯ ПРИЧИНЫ *антибиотики (широкого спектра действия с подключением направленных иммуноглобулинов) *цитостатиков; *активная противошоковая терапия *нормализация ОЦК;

16

Инфузионно-трансфузионная терапия ДВС-синдрома *Высокая эффективность лечения достигается ранним подключением струйных трансфузий свежезамороженной плазмы (до 800–1600 мл/сут в 2–4 приема). *Перед каждой трансфузией свежезамороженной плазмы внутривенно вводят 5 000– ЕД гепарина для того, чтобы активизировать антитромбин III, вводимый с плазмой. Это также предупреждает свертывание плазмы циркулирующим тромбином.

17

В III стадии ДВС-синдрома и при выраженном протеолизе в тканях Показаны плазмаферез и струйные трансфузии свежезамороженной плазмы (под прикрытием малых доз гепарина – ЕД на вливание) с повторным внутривенным введением больших доз контрикала (до – ЕД и более) или других анти протеаз. Важным звеном комплексной терапии ДВС- синдрома является применение дезагрегантов и препаратов, улучшающих микроциркуляцию крови в органах (курантил, дипиридамол в сочетании с тренталом; допамин – при почечной недостаточности a -адреноблокаторы – сермион, тиклопедин, дефибротид и др.). Важный компонент терапии – раннее подключении искусственной вентиляции легких.

Источник

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на

тему ДВС – синдром при инфекционных заболеваниях.

Презентация на заданную тему содержит 26 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь

проигрывателем,

если материал оказался полезным для Вас – поделитесь им с друзьями с

помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

ДВС – синдром при инфекционных заболеваниях

Р.Т. Мурзабаева

Слайд 2

Описание слайда:

ДВС – синдром –

неспецифический общепатологический процесс, медленно или быстро развивающийся в больном организме, в основе которого лежит рассеянное свертывание крови с образованием множества микросгустков и агрегатов клеток крови, блокирующих кровообращение в органах и вызывающих в них глубокие дистрофические изменения.

ДВС не развивается первично, всегда представляет собой вторичный патологический процесс, который может осложнять различные заболевания.

Описано более 45 состояний, способных «запустить» ДВС.

Слайд 3

Описание слайда:

Этиология ДВС-синдрома 1

Генерализованные инфекции и септические состояния (бактериемия, вирусемия). На их долю приходится 30-40% всех случаев этой патологии, а у новорожденных – ↑ 70%.

Все виды шока (ИТШ, травматический, ожоговый, анафилактический, септический и кардиогенный).

Оперативные вмешательства, являющиеся особо травматичными для больного (особенно при злокачест-венных новообразованиях, операциях на паренхиматозных органах, внутрисосудистых вмешательствах).

Кровотечения, массивные переливания крови учащают ДВС-синдром (острый внутрисосудистый гемолиз).

Акушерская патология (предлежание плаценты, преждевременная отслойка плаценты, внутриутробная гибель плода).

Слайд 4

Описание слайда:

Этиология ДВС-синдрома 2

Различные заболевания, приводящие к деструкции печени, почек, поджелудочной железы и других органов и систем.

Ожоги различного происхождения: термические, химические ожоги пищевода и желудка.

Аутоммунные болезни: системная красная волчанка, ревматизм, ревматоидный артрит с висцеральными поражениями

Аллергические реакции лекарственного и любого другого происхождения. Отравления змеиными ядами.

При всех перечисленных состояниях в 20-35% случаев регистрируется тяжелый ДВС-синдром , усугубляет тяжесть течения и ухудшает прогноз болезни.

Слайд 5

Описание слайда:

Патогенез ДВС 1

Основой формирования ДВС является активация свертывающей системы крови и тромбоцитарного гемостаза различными факторами: это тканевой тромбопластин, образующийся при распаде тканей и форменных элементов крови, и кровяной тромбопластин – при повреждении эндотелия сосудов инфекционным агентом, ИК, системой комплемента.

В механизме ДВС играют роль экзогенные (поступающие извне) факторы, активирующие систему свертывания крови: бактерии , вирусы, риккетсии, лекарственные препараты, кровезаменители; и эндогенные факторы (гипоксия тканей, ацидоз , нарушения микроциркуляции (плазморея, сгущение крови, капилляростаз), дефицит антитромбина III, повреждение сосудистого эндотелия, в т.ч. контактной природы при гемодиализе, искусственных клапанах).

Возможно комбинированное участие нескольких перечисленных механизмов.

Слайд 6

Описание слайда:

Патогенез ДВС 2

Инициатором ДВС выступает тканевой и кровяной тромбопластин (фактор III). Он поступает в кровоток из поврежденных тканей и продуцируется эндотелием сосудов.

Под действием тромбопластина в сосудистом русле происходит усиленный синтез тромбина- основное звено ДВС

Под действием тромбина фибриноген превращается в фибрин с образованием микросгустков крови и «склеивание» тромбоцитов и эритроцитов (сладж).

При прогрессировании ДВС-синдрома истощается и противосвертывающая система. ↓ содержание в крови АТ-III и компонентов системы фибринолиза, которые расходуются на инактивацию тромбина, появляются ПДФ, РФМК, D-димер

Механизм развития и тяжесть ДВС-синдрома зависят от нарушения микроциркуляции в органах . Постоянным его спутником являются ПОН, их развитие связано с капилляро-стазом, массивной блокадой МЦР микросгустками, агрегатами клеток крови

Слайд 7

Слайд 8

Описание слайда:

Классификация ДВС-синдрома

ДВС-синдром может быть острым, рецидивирующим, затяжным и скрытым. Чаще выделяют 4 стадии.

I стадия – гиперкоагуляция и агрегация тромбоцитов.

II стадия – переходная. В этой стадии отмечается нарастающая коагулопатия с тромбоцитопенией, разнонаправленными сдвигами в свертывающей системе.

III стадия – стадия глубокой гипокоагуляции. В этой стадии способность крови к свертыванию может полностью утрачиваться.

IV стадия – восстановительная. В случае неблагоприятного течения ДВС-синдрома в этой стадии формируются разнообразные осложнения, приводя в большинстве случаев к летальному исходу.

Слайд 9

Описание слайда:

Состояние системы гемостаза при

ДВС-синдроме

общие коагуляционные тесты;

содержание растворимого фибрина и продуктов распада фибриногена в плазме;

по содержанию в крови тромбоцитов и их агрегатов с ориентировочной оценкой функции клеток;

по уровню антитромбина III;

по резерву плазминогена и его активаторов;

по выявлению неполноценности свертывания при записи тромбоэластограммы (аномалии структуры, фиксации и механических свойств сгустка);

нарушения баланса электролитов крови (натрий, калий, хлор, кальций) и кислотно-основного равновесия.

Слайд 10

Описание слайда:

Комплексная характеристика ДВС 1

1) наличие, выраженность и локализация: а) тромбозов; б) кровотечений;

2) выраженность и продолжительность гемодинамических нарушений (снижение АД и ЦВД, ОЦК) с учетом ведущих механизмов их происхождения:

а) причинного фактора, вызвавшего ДВС-синдром (травма, интоксикация, анафилаксия); б) гемокоагуляционного; в) геморрагического;

3) наличие и выраженность дыхательной недостаточности и гипоксии с указанием их формы и стадии;

4) наличие и тяжесть поражения других органов-мишеней, страдающих в наибольшей степени при ДВС-синдроме: а) почек (ОПН); б) печени; в) мозга; г) сердца; д)надпочечников и гипофиза; е) желудка и кишечника (острые язвы, кровотечения при повышенной проницаемости сосудистой стенки);

5) выраженность анемии;

Слайд 11

Описание слайда:

Клиника ДВС

Клиника ДВС-синдрома складывается из симптомов основного заболевания, признаков развившегося шока (при острых формах), глубоких нарушений всех звеньев системы гемостаза, тромбозов и кровотечений,

гиповолемии, анемии, нарушения функции и дистрофичес-ких изменений в органах, нарушений метаболизма.

Чем острее ДВС-синдром, тем более кратковременна фаза гиперкоагуляции и тем тяжелее фаза гипокоагуляции.

Тяжесть ДВС-синдрома зависит от выраженности основной патологии, от своевременности первой помощи, контроля за системой гемостаза и полноты профилактики и устранения его нарушений, поддержания реологических свойств крови, борьбы с расстройствами микроциркуляции и общей гемодинамики.

Слайд 12

Описание слайда:

Геморрагический синдром при ДВС

Он возникает при остром ДВС-синдроме, в гипокоагуляци-онной фазе, хотя кровотечения регистрируются и во 2-й фазе.

Могут быть кровотечения локального типа, связанные с деструктивными изменениями в органах, и распространенный геморрагический синдром, обусловленный общими сдвигами в системе гемостаза.

Общая кровоточивость характеризуется появлением синяков, кровоподтеков и гематом в коже, подкожной и забрюшинной клетчатке, носовыми, желудочно-кишечными, легочными и почечными кровотечениями, кровоизлияниями в различные органы (мозг и его оболочки, сердце, надпочечники, легкие, матку), диффузным пропотеванием крови в плевральную и брюшную полости, иногда – в околосердечную сумку.

Кровоточивость ведет к острой постгеморрагической анемии, в тяжелых случаях – к геморрагическому шоку.

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Описание слайда:

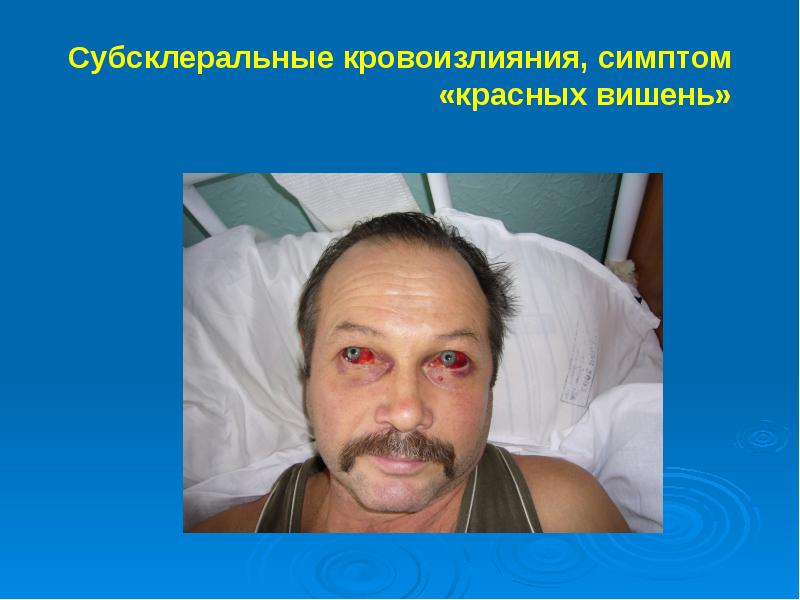

Субсклеральные кровоизлияния, симптом «красных вишень»

Слайд 16

Описание слайда:

Нарушение микроциркуляции в органах с их дисфункцией и дистрофией

определяет клиническую картину, тяжесть, исход и осложнения ДВС-синдрома.

Часто органом-мишенью ДВС являются легкие, в их сосуды заносится огромное количество микросгустков фибрина, агрегатов клеток крови и продуктов протеолиза, в результате развивается острая легочно-циркуляторная недостаточность – одышка, цианоз, ↓ насыщения крови О2, а затем ↑ СО2 ; интерстициальный отек, инфаркты – признаки «шокового легкого», часто с развитием ОРДС.

Интенсивная инфузионная терапия повышает накопление воды, натрия и альбумина в ткани легкого. Отмечается особая чувствительность к в/в введению жидкости, лишние 300 мл жидкости могут провоцировать отек легких.

При легочном варианте поражения следует четко учитывать водный баланс, своевременно добавлять в терапию диуретики, альбумин и переводить больного на ИВЛ.

Слайд 17

Описание слайда:

Острая почечная недостаточность (ОПН)

Второе по частоте органное поражение при ДВС-синдроме.

Она проявляется в виде олигоурии, вплоть до анурии, выделением с мочой белка, эритроцитов.

Нарушается водно-электролитный баланс, КОС, ↑ уровень креатинина, мочевины в крови. Не отличается от других видов ОПН.

Тяжелее протекают комбинированные формы – «шоковое легкое» с ОПН или гепаторенальный синдром (печеночно-почечная недостаточность).

В этих случаях метаболические нарушения более тяжелые и разнообразные, что создает дополнительные трудности при лечении больных.

Типичными почечными формами ДВС-синдрома могут считаться гемолитико-уремический синдром, все виды острого внутрисосудистого гемолиза.

Слайд 18

Описание слайда:

Поражение ЖКТ при ДВС

К органам-мишеням относятся желудок и кишечник.

Эти поражения сопровождаются глубокой очаговой дистрофией слизистой оболочки 12п. кишки и желудка, образованием микротромбов и стазом в их сосудах, появлением мно-жественных кровотечений, геморрагическим пропитыванием органов, формированием острых эрозий и язв, являющихся источником повторных кровотечений с высокой летальностью

Препараты, вызывающие эрозии слизистой оболочки желудка (большие дозы ГКСТ, ацетилсалициловая кислота, адреналин, норадреналин) учащают и усугубляют эти проявления ДВС.

Тяжело поражается и остальная часть кишечника, которая может стать источником как кровотечений, так и интоксикации из-за пареза, отторжения ворсинок и массивного аутолиза.

Реже возникает поражение печени с развитием паренхиматозной желтухи, болями в правом подреберье.

Слайд 19

Описание слайда:

Поражение ЦНС и надпочечников при ДВС

Нарушения церебральной циркуляции, тромбозы и кровотечения в этой области дают разнообразную симптоматику – от головной боли, головокружения, спутанности сознания и обморочных состояний до типичных тромботических или геморрагических инсультов, явлений менингизма.

Поражения надпочечников и гипофиза, приводящие к типичной картине острой надпочечниковой недостаточнос-ти (затяжной коллапс, понос, электролитные нарушения, обезвоживание) и несахарному мочеизнурению, наблюдаются в основном при ДВС-синдроме септического и шокового происхождения.

Они связаны либо с тромбозом сосудов, питающих эти железы, либо с кровоизлияниями в них

Слайд 20