Фето фетальный трансфузионный синдром близнецов

Фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС) – это тяжелое осложнение многоплодной монохориальной беременности, при которой из-за анастомозов в сосудистой сети плаценты возникает дисбаланс кровотока у плодов. Проявлениями служит диспропорциональность развития близнецов, многоводие в пузыре «рецепиента» при маловодии у «донора», ряд серьезных пороков развития обоих плодов, их внутриутробная гибель. Диагностика производится на основании картины ультразвуковых исследований, эхокардиографии и допплерографии, выполняемых обычно во второй половине беременности. Для сохранения беременности осуществляют лазеркоагуляцию плацентарных анастомозов, периодическое амниодренирование, окклюзию пуповины более пострадавшего плода для сохранения другого.

Общие сведения

Синдром фето-фетальной трансфузии встречается исключительно при монозиготной двойне (крайне редко – тройне), когда близнецы объединены общим хорионом. Официальная статистика свидетельствует, что это осложнение возникает у 17,5% женщин, беременность которых носит монохориальных характер. Ряд исследователей полагает, что встречаемость синдрома значительно выше, однако часто он приводит к самопроизвольному аборту на ранних сроках вынашивания ребенка («скрытая смертность»). Уровень перинатальной смертности при ФФТС высокий и в некоторых регионах достигает 65-100%, примерно 12-15% всех случаев внутриутробной гибели при многоплодной беременности обусловлено этим состоянием.

Фето-фетальный трансфузионный синдром

Причины

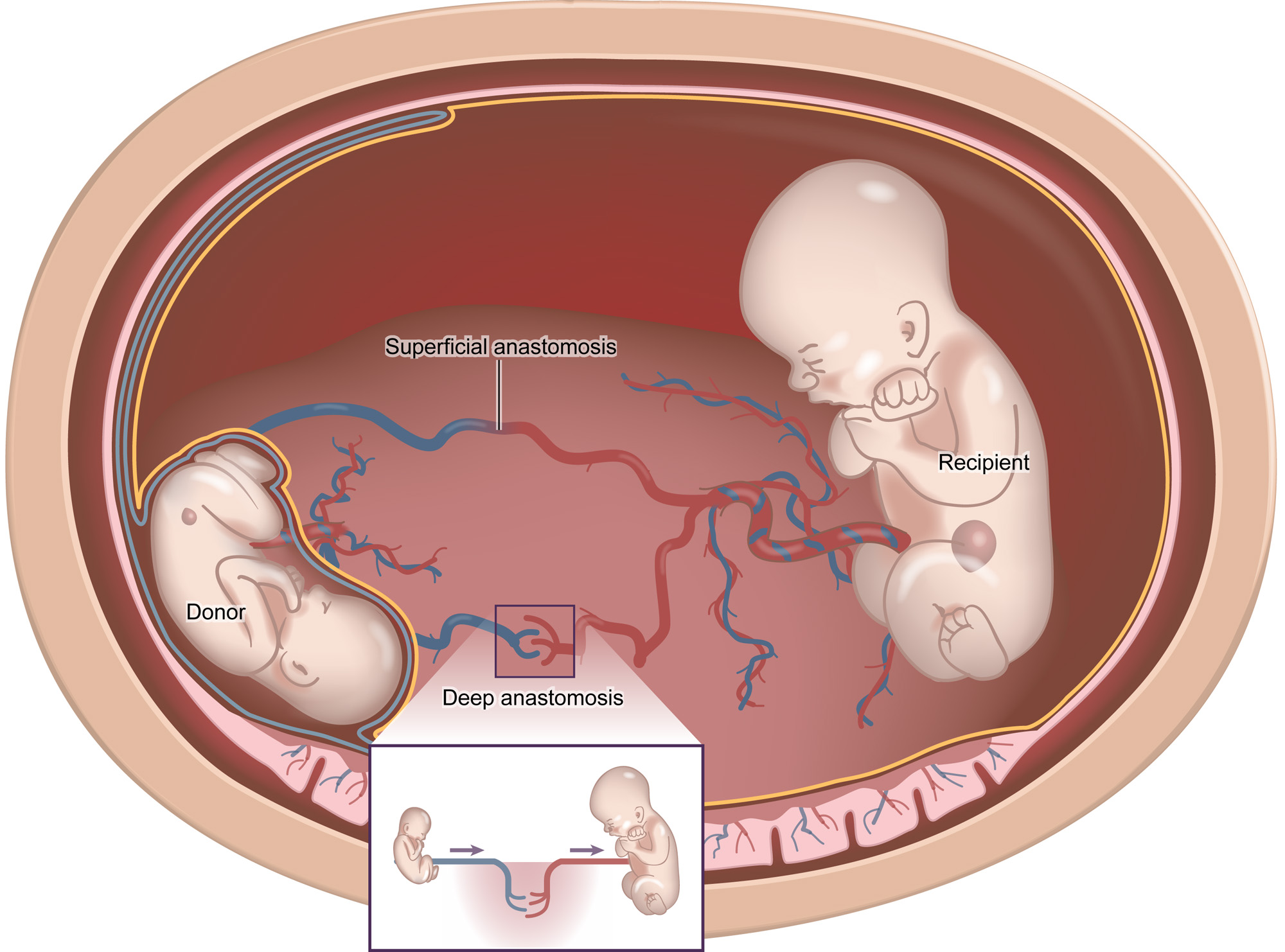

Морфологической предпосылкой для развития фето-фетального трансфузионного синдрома является наличие в хорионе анастомозов между сосудистыми сетями обоих плодов. При монохориальной беременности они выявляются в 60-90% и могут быть поверхностными и глубокими. Поверхностные вено-венозные и артерио-артериальные анастомозы способны транспортировать кровь в обоих направлениях (в зависимости от давления) и выравнивают объемы крови между близнецами. Строение глубоких анастомозов таково, что артериальная кровь, поступающая в котиледон плаценты из системы одного ребенка, переходит в венозную сеть другого. Предполагается, что превалирование количества глубоких сосудистых соединений в хорионе над числом поверхностных и становится причиной появления синдрома.

Факторы, приводящие к возникновению большего количества глубоких анастомозов, на сегодняшний момент неизвестны. Предполагается, что они возникают из-за патологии формирования плаценты «донора», в результате чего сосудистое сопротивление в ней растет, и формируются шунты, связывающие его с сосудами «реципиента». Обсуждается возможность влияния позднего разделения близнецов, тератогенных факторов, недостаточного кровоснабжения матки женщины. Выяснение точных причин ФФТС осложняется поздней диагностикой этого состояния и непредсказуемостью его появления.

Патогенез

Считается, что возникновение фето-фетального трансфузионного синдрома может произойти на разных сроках вынашивания, причем позднее возникновение осложнения благоприятней в прогностическом отношении. Иная точка зрения заключается в том, что предпосылки для ФФТС возникают еще на этапе разделения плодов (4-12 дни гестации), а выраженность и срок появления дальнейших нарушений зависит от количества глубоких анастомозов и степени дисбаланса кровообращения близнецов. Первоначально возникает простой переток крови от «донора» к «реципиенту», который не отражается на скорости развития и других характеристиках обоих плодов.

Уменьшение объема циркулирующей крови у близнеца-донора постепенно приводит к явлениям плацентарной недостаточности – внутриутробной гипоксии, задержке развития. Нарушается работа почек и снижается выделение мочи, что становится причиной уменьшения объемов мочевого пузыря и появления маловодия. Последний фактор оказывает влияние на скорость развития тканей легких, замедляя формирование дыхательной системы. При отсутствии лечения происходит внутриутробная гибель плода по причине гипоксии и тяжелого недоразвития основных органов и систем.

Близнец-реципиент при этом испытывает значительный прилив крови, уровень его ОЦК увеличивается, что повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки. Это приводит к гипертрофии правых отделов сердца, общей кардиомегалии, внутриутробной недостаточности трехстворчатого клапана. Объем мочевого пузыря увеличивается, возникает многоводие. Изменение объема околоплодных вод у близнецов может быть незаметно в случае общего плодного пузыря (монохориальная моноамниотическая беременность). Внутриутробная или интранатальная смерть «реципиента» при отсутствии лечения наступает из-за пороков сердца и почек.

Классификация

Выделяют несколько степеней развития фето-фетального трансфузионного синдрома, основываясь на тяжести состояния плодов и разнице их основных показателей (КТР, объем околоплодных вод). По мере прогрессирования ФФТС нарушения беременности нарастают таким образом, что каждая стадия включает в себя патологии всех предыдущих этапов заболевания. Современная классификация выделяет пять стадий развития синдрома:

- 1 стадия. Ультразвуковыми исследованиями регистрируется только разница в объеме околоплодных вод между близнецом-донором (маловодие) и реципиентом (многоводие). Ранним следствием этого служит появление складок амниотической перегородки, что регистрируется уже на 11-17 неделе гестации (наиболее ранний признак ФФТС). В случае моноамниотической беременности 1-я стадия может не определяться.

- 2 стадия. На фоне разницы в объемах околоплодных вод у плода-донора не определяется наполнение мочевого пузыря, диагностируется его заметное отставание в развитии (КРТ и масса меньше более чем на 20%, нежели у «реципиента»). У последнего визуализируется значительный по объему и эхогенности мочевой пузырь.

- 3 стадия. Возникают прогрессирующие нарушения сердечно-сосудистой системы у обоих плодов, что проявляется изменением допплерометрической и эхокардиографической картины. У реципиента возникает кардиомегалия, недостаточность трехстворчатого клапана, расширение легочного ствола.

- 4 стадия. Развиваются признаки водянки плода-реципиента – отек всего тела, увеличение размеров печени, селезенки, накопление жидкости в полостях.

- 5 стадия. Диагностируется при внутриутробной смерти одного или обоих плодов.

Стадийность ФФТС не имеет четкой привязки к сроку беременности – при неблагоприятном и раннем развитии осложнения признаки 1-й стадии могут выявлять на 14-17 неделе. В акушерстве при синдроме считается важной границей срок в 25 недель гестации, так как появление нарушений ранее часто приводит к прерыванию беременности даже при лечении. Нередко принимается решение о сохранении только одного (более жизнеспособного) ребенка, тогда врачебное вмешательство может производиться в ущерб его близнецу.

Симптомы

Субъективных проявлений ФФТС не имеет, его обнаруживают при скрининговых ультразвуковых исследованиях. Беременные с такой патологией чаще, чем в норме, имеют гипертонус матки и другие состояния, угрожающие прерыванием вынашивания ребенка. Ряд исследователей допускает, что значительная часть самопроизвольных абортов при многоплодной беременности обусловлена ФФТС до его обнаружения. Осложнения патологии (внутриутробная смерть) могут проявляться болью в животе и груди, профузным маточным кровотечением либо появлением кровянистых выделений из влагалища. На поздних сроках признаком гибели близнецов является прекращение их движений (замирание).

Осложнения

Наиболее тяжелым осложнением синдрома фето-фетальной трансфузии является внутриутробная гибель обоих плодов. Отсутствие лечебных мер приводит к перинатальной смерти в 100% (при развитии ФФТС до 25-ти недель гестации) и в 80-90% – при его более позднем возникновении. Различные методы лечения повышают выживаемость как минимум одного ребенка. К осложнениям состояния также относят риск развития детского церебрального паралича у выживших детей – вероятность такого исхода колеблется от 5 до 20%. Редкими осложнениями является внутриутробная гибель плода с инфицированием или мумификацией трупа.

Диагностика

Обнаружение ФФТС происходит при плановом УЗИ беременной, уже при выявлении монохориальной многоплодной беременности женщина вносится в группу риска. УЗИ-признаки заболевания обнаруживаются после 16-й недели (крайне редко – после 11-12-й), затем для подтверждения диагноза и мониторинга состояния плодов назначают дополнительные методы исследования. С их помощью определяют прогностические перспективы фето-фетального трансфузионного синдрома и собираются данные для возможного лечения.

- УЗ-скрининг. При ФФТС особенно информативен во втором и третьем триместре. В зависимости от стадии с его помощью при этой патологии выявляют многоводие у реципиента (увеличение глубины наибольшего кармана вод, не соответствующее норме по сроку), увеличение размеров мочевого пузыря, на терминальных этапах – пороки развития органов и водянку (анасарку). У донора посредством УЗИ определяются маловодие (глубина кармана вод не более 20 мм), уменьшение размеров мочевого пузыря.

- Ультразвуковая фетометрия. У близнеца-донора возникает отставание в росте, несоответствие фетометрических показателей (лобно-затылочного размера, окружности головы, живота, грудной клетки, длины трубчатых костей скелета) сроку беременности. Разница в основных параметрах между плодами при ФССТ превышает 20%.

- Допплерометрия плода. Патологические изменения кровотока определяются с 3-й стадии ФФТС. К ним относят разницу систолодиастолического отношения в артериях пуповины плодов свыше 0,4, реверсный конечно-диастолический поток у донора. У плода-реципиента допплерометрия определяет аномальный венозный кровоток в пуповине, увеличение скорости потока крови в легочной артерии.

- Эхокардиография плода. Выявляет поздние проявления ФФТС, которые определяются у близнеца-реципиента. Это гипертрофия правых отделов сердца, кардиомегалия, недостаточность трехстворчатого клапана, уменьшение выброса правого желудочка.

Лечение ФФТС

Консервативное лечение ангиопротективными средствами и препаратами для коррекции микроциркуляции признано неэффективным и может использоваться только в качестве вспомогательной терапии. Аналогичной позиции специалисты придерживаются и в отношении гормональных (препараты прогестерона) и других лекарств, использующихся в акушерстве для сохранения беременности. Увеличивают выживаемость как минимум одного близнеца только методы фетальной хирургии:

- Фетоскопическая коагуляция анастомозов плаценты. Является самым эффективным методом лечения фето-фетального трансфузионного синдрома – вероятность сохранения обоих детей составляет 40-55%, выживания одного – свыше 85%. Достаточно низкий риск и отдаленных последствий (ДЦП у новорожденного) – 5-9%. Метод требует использования высокотехнологического оборудования и большого опыта хирурга.

- Амниоредукция или серийный амниодренаж. Неоднократное удаление околоплодных вод из пузыря плода-реципиента необходимо для предотвращения преждевременных родов и перинатальной смерти. Выживаемость одного ребенка составляет 60-66%, риск развития у него ДЦП в дальнейшем – 13-15%.

- Фетоскопическая коагуляция пуповины. Метод, подразумевающий перекрытие одной из пуповин (более пострадавшего близнеца) для снижения трансфузии и улучшения состояния другого плода. Используют на ранних сроках беременности, вероятность сохранения ребенка – не менее 80%, при 5-% риске развития церебрального паралича в дальнейшем.

- Септостомия. Процедура, при которой повреждают амниотическую перегородку для сообщения околоплодных вод, выравнивания их объема и давления. Многими специалистами ставится под сомнение ее эффективность, после проведения операции затрудняется мониторинг прогрессирования ФФТС. При выполнении септостомии имеется риск повреждения пуповины с гибелью плодов.

Прогноз

Фето-фетальный трансфузионный синдром характеризуется неблагоприятным прогнозом – при отсутствии лечения и регулярного наблюдения у акушера-гинеколога это состояние практически всегда приводит к гибели плодов и самопроизвольному прерыванию беременности. Результативность хирургического вмешательства зависит от многих факторов: стадии развития ФФТС, срока беременности, наличия или отсутствия сопутствующих патологий у женщины. Довольно часто лечебные меры приходится производить в ущерб более пострадавшему ребенку для сохранения другого. Профилактика развития синдрома не разработана, так как неизвестны причины его возникновения.

Источник

17 сентября 2016 г.

Синдром фето-фетальной трансфузии, или фето-фетальный трансфузионный синдром (СФФТ, twin-to-twin transfusion syndrome) – это крайне тяжелое осложнение в течение многоплодной беременности. Подобное осложнение случается только у монохориальных двоен или троен, то есть монояйцевых близнецов, имеющих одну общую плаценту на всех. Случается СФФТ примерно в 5-15% случаев.

Что такое синдром фето-фетальной трансфузии?

Синдром фето-фетальной трансфузии, или фето-фетальный трансфузионный синдром (СФФТ, twin-to-twin transfusion syndrome) – это крайне тяжелое осложнение в течение многоплодной беременности. Подобное осложнение случается только у монохориальных двоен или троен, то есть монояйцевых близнецов, имеющих одну общую плаценту на всех. Случается СФФТ примерно в 5-15% случаев.

Впервые подобный синдром был описан еще в 1882 году. Ни о каком лечении в то далекое время даже не мечтали. Исследователи просто констатировали у рожденных близнецов большую разницу в весе и цвете кожных покровов. Сейчас наука шагнула далеко вперед и делает успешные попытки в диагностике и лечении таких осложнений еще с 90-х годов прошлого века.

Причины синдрома фето-фетальной трансфузии

Органом, который обеспечивает жизнь ребенка в утробе, является плацента. Через сосуды плаценты организм матери обеспечивает газообмен, питание и отведение продуктов обмена у плода. У однояйцевых близнецов плацента общая с двумя отдельными пупочными канатиками. В идеальном случае одна половина плаценты обеспечивает первого близнеца, вторая- второго. К сожалению, в некоторых случаях сосуды плаценты образуют патологические соединения – анастомозы. Через эти соединения происходит сброс крови к одному из близнецов, при этом второй лишается кровоснабжения. Таким образом, причиной фето-фетального синдрома является патология сосудов пуповины.

Чем раньше начинает проявляться СФФТ, тем хуже его течение и исход. При отсутствии лечения, фето-фетальный синдром, проявившийся до 26 недели беременности, практически всегда заканчивается смертью одного или всех плодов. При начале осложнения на более поздних сроках шансы на выживание детей чуть больше.

Последствия фето-фетального трансфузионного синдрома

Исходя из особенностей течения СФФТ, один из близнецов «крадет» кровоток у брата или сестры через патологические сосудистые анастомозы. Малыш, у которого «крадут» кровоток, называется донором. Второй близнец будет носить название реципиент. Вопреки распространенному мнению, страдает не только «обделенный» донор, но и реципиент.

У близнеца-донора наблюдается:

- Выраженное отставание в росте и массе тела. Лишенный питательных веществ, ребенок медленно растет и развивается.

- Снижение образования или полное отсутствие мочи. Из-за снижения объема циркулирующей крови, у донора резко снижается кровоток в почках. Они не образуют мочу, поэтому у плода на УЗИ не будет видно мочевого пузыря.

- Выраженное маловодие. Как известно, околоплодные воды выделяет и сам ребенок. Из-за прекращения работы почек объем амниотической жидкости падает. При критических снижениях количества вод, ребенок сдавливается стенками матки, затрудняется его движение и начинает отставать моторное развитие.

- Анемия или снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов. Эта ситуация еще больше усиливает кислородное голодание тканей мозга и почек.

У близнеца-реципиента формируется свой набор патологических симптомов:

- Сгущение крови или полицитемия. Из-за усиленного сброса крови к реципиенту объем циркулирующей крови и количество клеток у него увеличивается.

- Гипертрофия сердца и артериальная гипертензия. Из-за растущего объема крови и ее повышенной вязкости сильно увеличивается нагрузка на сердце. Сердце должно работать в усиленном режиме, его стенки утолщаются, давление в сосудах растет. На фоне повышенного давления начинают страдать и почки плода. Возникает сердечная и почечная недостаточность.

- Многоводие. Излишки жидкости сбрасываются в околоплодные воды. Объем амниотической жидкости растет, сдавливает плаценту, еще больше усугубляя кислородное голодание второго малыша. Излишнее давление околоплодных вод на стенки плодного пузыря может вызвать их разрыв и спровоцировать преждевременные роды.

Лечение фето-фетального трансфузионного синдрома

Как уже упоминалось, без лечения СФФТ практически в 100% случаев оканчивается гибелью плодов или рождением тяжелобольных детей.

Современная медицина уже несколько десятков лет различными способами пытается повлиять на течение фето-фетального синдрома.

- Амниоредукция или амниодренаж. Так называется периодическое удаление околоплодных вод у близнеца-реципиента. Такой способ помогал при остром многоводии, однако частые проколы амниотической полости зачастую провоцировали преждевременные роды или кровотечение.

- Септостомия или создание хода между амниотическими полостями плодов. Логика в этом действии есть: большое количество вод у одного плода компенсирует маловодие второго. Однако после септостомии невозможно отслеживать динамику состояния плодов и продукцию их амниотической жидкости.

- Окклюзия пуповины. Это прекращение кровотока в пуповине одного из плодов. Естественно, такая процедура заканчивается смертью одного из плодов в интересах второго. Поэтому окклюзия пуповины делается лишь крайних случаях у тяжелобольного плода ради спасения второго.

- Лазерная коагуляция патологических анастомозов. Это самый современный и надежный способ лечения СФФТ. При этом в полость матки вводят специальный ультратонкий инструмент и под контролем зрения лазером прижигают участки патологических соединений сосудов. После первых процедур выживаемость одного плода составляла около 90%, а обоих –около 70%. Последние годы для этой ювелирной микрохирургической операции стали использовать современные инструменты с минимальным диаметром. Это позволило свести к минимуму риск осложнений. Выживаемость одного плода теперь стремится к 100%, а обоих – к 90%. Такие операции уже давно с успехом проводят в Германии, Израиле, Японии, Австрии, Франции. Не так давно стали делать попытки такой эмбриональной микрохирургии и в странах СНГ.

Можно ли избежать появления фето-фетального трансфузионного синдрома?

Предугадать или как-либо повлиять на развитие этого синдрома невозможно. Это не генетическая аномалия или наследственная патология, а лишь особенность строения сосудов плаценты, которая развивается в конкретной беременности. Однояйцевые близнецы и так достаточно большая редкость в современном акушерстве. Поэтому каждая монохориальная двойня должна обязательно рассматриваться как объект повышенного внимания.

Монохориальным близнецам необходимо выполнять УЗИ каждые две недели при нормальном их развитии, и каждую неделю при малейших отклонениях в росте и характере кровотоков.

Какова вероятность повторения синдрома фето-фетальной транфузии при последующих беременностях?

Учитывая статистическую вероятность повторного зачатия монохориальной двойни и развития у нее СФФТ, возможность повторения синдрома практически равна нулю.

Александра Печковская, акушер-гинеколог, специально для Mirmam.pro

Полезное видео

Плод в плоде или близнец-паразит

Внутриутробная гибель одного из плодов при двойне

Все о многоплодной беременности

Что влияет на вес двойни при рождении?

Источник