G42 код по мкб 10

- Коды МКБ-10

- G00-G99

Диагноз с кодом G00-G99 включает 11 уточняющих диагнозов (рубрик МКБ-10):

- G00-G09 — Воспалительные болезни центральной нервной системы

Содержит 10 блоков диагнозов. - G10-G13 — Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему

Содержит 4 блока диагнозов. - G20-G26 — Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения

Содержит 7 блоков диагнозов. - G30-G32 — Другие дегенеративные болезни нервной системы

Содержит 3 блока диагнозов. - G35-G37 — Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

Содержит 3 блока диагнозов. - G40-G47 — Эпизодические и пароксизмальные расстройства

Содержит 7 блоков диагнозов. - G50-G59 — Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений

Содержит 10 блоков диагнозов.

Исключены:

текущие травматические поражения нервов, нервных корешков и сплетений-см. травмы нервов по областям тела невралгия } неврит } БДУ (M79.2)

периферический неврит при беременности (O26.8)

радикулит БДУ (M54.1). - G60-G64 — Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы

Содержит 5 блоков диагнозов.

Исключены: невралгия БДУ (M79.2) неврит БДУ (M79.2) периферический неврит при беременности (O26.8) радикулит БДУ (M54.1). - G70-G73 — Болезни нервно-мышечного синапса и мышц

Содержит 4 блока диагнозов. - G80-G83 — Церебральный паралич и другие паралитические синдромы

Содержит 4 блока диагнозов. - G90-G99 — Другие нарушения нервной системы

Содержит 10 блоков диагнозов.

Цепочка в классификации:

1 Классы МКБ-10

2 G00-G99 Болезни нервной системы

В диагноз не входят:

– отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96)

– некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)

– осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00-099)

– врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99)

– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90)

– травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98)

– новообразования (C00-D48)

– симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00-R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- G00-G09 Воспалительные болезни центральной нервной системы

- G10-G13 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему

- G20-G26 Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения

- G30-G32 Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы

- G35-G37 Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

- G40-G47 Эпизодические и пароксизмальные расстройства

- G50-G59 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений

- G60-G64 Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы

- G70-G73 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц

- G80-G83 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы

- G90-G99 Другие нарушения нервной системы

Звездочкой отмечены следующие категории:

- G01* Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

- G02* Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

- G05* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G07* Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G13* Системные атрофии, преимущественно поражающие центральную нервную систему при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G22* Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G26* Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G32* Другие дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G46* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях

- G53* Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G55* Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных других рубриках

- G59* Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G63* Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G73* Поражения нервно-машечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G94* Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G99* Другие поражения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Источник

Содержание:

- M42.0 — Юношеский остеохондроз позвоночника;

- M42.1 — Остеохондроз позвоночника у взрослых;

- M42.9 — Остеохондроз позвоночника неуточненный.

Когда травматолог-ортопед выявляет остеохондроз, в истории болезни выставляется код мкб 10 м42. Это международная классификация, принятая во всем мире для удобства назначения терапии. Когда ставится окончательный диагноз, лечение остеохондроза проводится по общепринятой схеме, которая будет эффективна на данной стадии патологии.

Диагноз по мкб м42 – это остеохондроз, он относится к деформирующим дорсопатиям, последний термин в переводе с латинского расшифровывается как «боли в спине». В зависимости от его локализации шифр дополнительно может дополняться кодом от 0 до 9:

- 0 – поражены межпозвоночные диски всех отделов позвоночника;

- 1 – два первых;

- 2 – весь шейный отдел;

- 3 – шейно-грудная область;

- 4 – грудной отдел;

- 5 – пояснично-грудной отдел;

- 6 – вся люмбальная область;

- 7 и 8 – поясничная-крестцовая, крестцовая (у детей) и/или копчиковая зона;

- 9 – патологическая область не выявлена.

Обычно когда ставится предварительный диагноз м42 код по мкб 10 у взрослых, сначала ставится невыясненная локализация, а после уточнения уже добавляется место поражения. В детском возрасте в крестцовом отделе еще не образовались точки окостенения, поэтому локализация патологии в этом отделе наиболее опасна.

M42.0 — Юношеский остеохондроз позвоночника

Юношеский остеохондроз – это диагноз м42.0 при расшифровке указывается две возможные патологии – это болезнь Квалье или Шейермана-Мау. Обе развиваются в подростковом возрасте и характеризуются дегенеративно-дистрофическими изменениями в телах позвонков, из-за которых нарушается их геометрия, появляется смещение. Это провоцирует защемление нервов, мышечные спазмы и сильные боли в зоне поражения.

Конкретный код по мкб 10 м42 юношеский остеохондроз выставляется по симптомам и данным диагностики:

- Болезнь Кальве – это поражение тел 1-2 позвонков, при котором костная ткань подвергается некрозу (отмиранию). Под давлением верхних отделов пораженные костные структуры «выдавливаются» наружу, что можно заметить по выпиранию остистого отростка, который находится посередине позвоночника. Из-за сдавливания нервов появляются боли, которые усиливаются при движениях. Если защемляется спинной мозг, отмечается онемение конечностей и потеря чувствительности;

- Патология Шейермана-Мау – характеризуется изменением формы тел 3-х и более грудных позвонков, передняя часть которых становится более плоская. В результате при рассмотрении в сагиттальной (боковой) плоскости тело имеет форму, близкую к треугольный. Это приводит образованию кифоза в грудном отделе, угол изгиба может доходить до 75 градусов. Из-за такой деформации сильно страдает осанка, появляются боли в грудном отделе, которые могут усиливаться при дыхании и движениях.

Обе патологии подходят для кода по мкб м42, выставляются под шифром 42.0. Для постановки окончательного диагноза проводится рентгенологическое обследование, КТ или МРТ позвоночника. Последний метод наиболее безопасный и не вызывает облучения, поэтому врачи-неврологи часто советуют именно его.

На ранних стадиях остановить прогрессирование заболевания можно консервативными методами:

- массаж;

- лечебная гимнастика;

- мануальная терапия.

Хирургия проводится только в запущенных случаях и направлена на коррекцию осанки и снятие болевого синдрома. В период реабилитации очень важно не нагружать позвоночник.

M42.1 — Остеохондроз позвоночника у взрослых

Часто патология встречается у взрослых, при постановке клинического диагноза м42 1 также учитывается отдел поражения. По статистике чаще всего дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника встречаются в шейном или шейно-грудном отделе, к таким изменениям обычно предрасполагают:

- долгая работа за компьютером;

- нарушения осанки;

- малоподвижный образ жизни;

- особенности трудовой деятельности (длительная работа с согнутой спиной).

У взрослых заболевание м42 1 проявляется на фоне дегенеративно-дистрофических изменений межпозвоночных дисков, при которых снижается их кровоснабжение и питание. Они уплощаются, изменяется их форма, в результате чего меняется позиция позвонков в горизонтальной плоскости. Это приводит к нарушению осанки и сильным болям, остеохондроз – это частая причина, почему немеют руки и ноги. Если защемляются спинномозговые нервы в грудном отделе, которые образуют шейное и плечевое сплетение, онемение будет распространяться на верхнюю конечность. Также проявляется клиника при поражении корешков, которые формируют поясничное и люмбально-крестцовое сплетение, отдающее ветви к нижней конечности.

При выявлении остеохондроза отмечается шифр м42 с кодировкой 1, диагноз ставится на основе симптомов и инструментального обследования. Лечение доктор выбирает в зависимости от тяжести состояния пациента:

- На начальных стадиях эффективно консервативное лечение: массаж, мануальная терапия, ЛФК, физиотерапевтические процедуры. При выраженных болях выписываются анальгетики;

- Операция проводится в тяжелых случаях, когда требуется коррекция осанки, а защемление нервов не устраняется обезболивающими. Хирургия будет более эффективной, если соблюдать режим и своевременно проводить реабилитацию.

Лечить остеохондроз на ранних стадиях легче, чем в запущенных случаях. Именно поэтому желательно сразу обратиться к врачу и пройти курс консервативного лечения.

M42.9 — Остеохондроз позвоночника неуточненный

Когда пациент приходит на первичную консультацию, ему ставится предварительный диагноз – остеохондроз позвоночника м42, дальнейший шифр вписывается только после обследования. Иногда в историю болезни выставляется код М 42.9, который говорит о том, что локализация патологии неуточненная.

Шифр выставляют при случайном выявлении заболевания, когда клиент обследуется по другому профилю. Обычно ему дополнительно назначается КТ или МРТ, после чего определяется вид болезни и локализация дегенеративно-дистрофических изменений.

Оцените на сколько

качественно и подробно описана информация

(3 оценок, среднее: 2,33 из 5)

Загрузка…

Источник

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Причины

- Патогенез

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: I42,8 Другие кардиомиопатии.

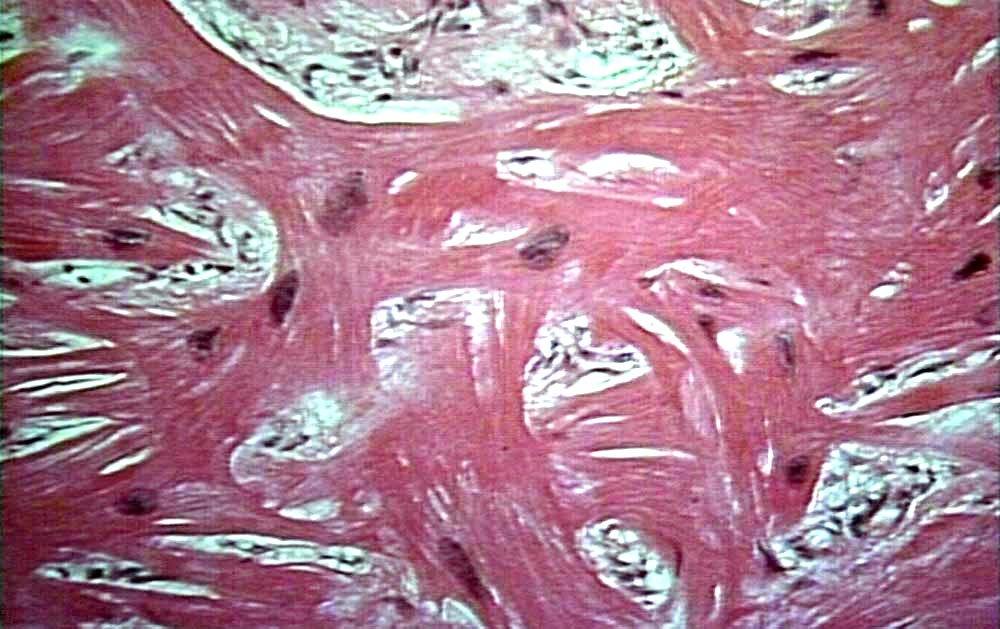

Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка (гистологически)

Синонимы диагноза

Другие кардиомиопатии, детская кардиомиопатия, болезнь кэшань.

Описание

Рестриктивная кардиомиопатия представляет собой редкое заболевание миокарда с частым вовлечением в процесс эндокарда, которое характеризуется нарушением наполнения одного или обоих желудочков с уменьшением их объема при неизмененной толщине стенок. Она может быть идиопатической или обусловленной инфильтративными или системными заболеваниями. К идиопатической рестриктивной кардиомиопатии как болезни миокарда неизвестной этиологии относят фибропластический париетальный эндокардит (или эндомиокардиальную болезнь) Леффлера и эндомиокардиальный фиброз Дэвиса. Фибропластический эндокардит Леффлера сочетается со стойким повышением содержания эозинофилов в периферической крови, не связанным с какой-либо известной причиной или системным заболеванием. Эндомиокардиальный фиброз протекает без эозинофилии. Ввиду сходства морфологических изменений в миокарде, патофизиологических механизмов нарушения кардиогемодинамики и клиники оба заболевания в настоящее время большинство авторов рассматривают как варианты одной и той же патологии миокарда и эндокарда, в обоих случаях, очевидно, вызываемой токсическим воздействием эозинофилов. Широкое распространение для их обозначения получили также термины эндомиокардиальная болезнь с эозинофилией и эндомиокардальная болезнь без эозинофилии.

Эпидемиология. Фибропластический эндокардит Леффлера встречается в основном в странах с умеренным климатом и является очень редким заболеванием. Эндомиокардиальный фиброз поражает почти исключительно жителей тропиков, реже субтропиков, и наиболее распространен в Уганде, Нигерии, южной Индии, Шри-Ланка, где на его долю приходится около 10—15 % случаев смерти от застойной сердечной недостаточности. Хотя в литературе имеется достаточно много сообщений о случаях этого заболевания у жителей Западной Европы и США, большинство таких больных длительное время проживало в тропических странах.

Причины

Причина эндомиокардиальной болезни окончательно не установлена. Предположение об этиологической роли паразитарных и других инфекций не подтвердилось. Имеются данные о связи распространенности эндомиокардиального фиброза с содержанием в почве монацитов и накоплении в миокарде и эндокарде больных отдельных представителей этого семейства химических элементов, в частности тория и церия, способных стимулировать синтез коллагена фибробластами сердца. Главную роль в патогенезе отводят активированным эозинофилам, которые легко подвергаются дегрануляции под воздействием частиц, покрытых иммуноглобулинами G и компонентом СЗ системы комплемента. Освобождающиеся при этом катионные белки вызывают повреждение мио- и эндокарда и стимулируют пролиферацию соединительной ткани. Возможно, эндомиокардиальная болезнь, подобно идиопатической дилатационной кардиомиопатии, представляет собой общую конечную стадию поражения миокарда, вызываемого несколькими различными этиологическими факторами.

Патологическая анатомия. Макроскопически размеры сердца увеличены незначительно, гипертрофия практически отсутствует. В патологический процесс чаще вовлекается левый желудочек, но может быть и изолированное поражение правого или обоих желудочков. Весьма характерно резкое утолщение эндокарда, преимущественно в области путей притока крови и верхушки, с тромботическими наложениями, что может приводить к уменьшению полости желудочка, подчас значительному (отсюда устаревший термин — облитеративная кардиомиопатия). Фиброз предсердно-желудочковых клапанов, сосочковых мышц и покрывающего их эндокарда приводит к развитию митральной недостаточности и недостаточности трехстворчатого клапана.

При гистологическом исследовании сердца больного фибропластическим эндокардитом выделяют три стадии поражения. Для первой, некротической, характерна выраженная эозинофильная инфильтрация миокарда с развитием миокардита и коронарита. В течение примерно 10 мес эозинофилы постепенно исчезают из очагов воспаления и наступает тромботическая стадия. Она проявляется утолщением эндокарда вследствие фибриноидных изменений и тромботических наложений и тромбозом мелких венечных артерий. В среднем через 24 мес развивается стадия фиброза с характерным значительным утолщением соединительнотканных элементов эндокарда и распространенным интерстициальным фиброзом миокарда, который, несмотря на сопутствующий неспецифический облитерирующий эндартериит интрамуральных венечных артерий, имеет преимущественно некоронарогенное происхождение.

Патогенез

Нарушения кардиогемодинамики характеризуются развитием так называемого синдрома рестрикции, В его основе лежит резкое повышение эластической жесткости желудочка, вследствие чего после короткого периода быстрого наполнения, обеспечиваемого значительным повышением давления, дальнейшее поступление крови в желудочек практически прекращается, так что его объем в течение второй половины диастолы существенно не возрастает. Это сопровождается характерным изменением кривой диастолического давления в желудочках, которая приобретает форму квадратного корня ( 11) со значительным снижением давления в начале диастолы и последующим резким подъемом с переходом в плато. При этом определяется выраженное повышение уровня внутрижелудочкового КДД, давления в системных и легочных венах и систолического давления в легочной артерии. Сократимость миокарда и систолическая функция желудочков обычно сохранены, о чем свидетельствуют неизмененные величины КДО (менее ПО см3/м2) и ФВ (более 50%).

Симптомы

Основные клинические проявления обусловлены синдромом рестрикции, характеризующимся венозным застоем крови на путях притока к левому и правому желудочкам, обычно с преобладанием застоя крови в большом круге кровообращения. Как правило, больных беспокоят выраженная одышка и слабость при малейшей физической нагрузке, связанные с усугублением нарушения диастолического наполнения при тахикардии. Быстро нарастают периферические отеки, гепатомегалия и асцит, часто устойчивые к проводимой терапии. При объективном исследовании отмечаются набухание шейных вен, увеличение ЦВД, которое часто увеличивается на вдохе (признак Куссмауля). Может определяться парадоксальный пульс. Обращает на себя внимание несоответствие между тяжестью проявлений сердечной недостаточности и отсутствием кардиомегалии, что еще до выполнения инструментального обследования позволяет предположить наличие диастолической дисфункции желудочков. При аускультации сердца отмечаются протодиастолический, пресистолический или суммационный ритм галопа и в значительной части случаев — также систолический шум митральной недостаточности или недостаточности трехстворчатого клапана. Заболевание часто осложняется мерцанием предсердий и эктопическими желудочковыми аритмиями, а также тромбоэмболиями в артериях малого и большого круга кровообращения, источниками которых обычно являются тромбы в желудочках.

Фибропластический эндокардит Леффлера часто начинается подостро с системных проявлений — лихорадки, похудения, кожной сыпи, пульмонита, сенсорной полинейропатии, сопровождающихся эозинофилией. Эти проявления отсутствуют при эндомиокардиальном фиброзе, для которого характерны постепенное развитие и прогрессирование застойной сердечной недостаточности.

Диагностика

При рентгенографии грудной клетки размеры сердца не изменены или немного увеличены. Кардиомегалия может наблюдаться только при развитии гидроперикарда. Отмечаются также увеличение одного или обоих предсердий и венозный застой в легких.

Изменения на ЭКГ встречаются часто, но лишены специфичности. Могут регистрироваться признаки гипертрофии предсердий и желудочков, блокада левой или правой (реже) ножки пучка Гиса, неспецифические нарушения реполяризации, различные нарушения сердечного ритма.

При допплерэхокардиографии дилатация и гипертрофия желудочков отсутствуют, сократительная способность их не изменена, У ряда больных полость желудочков уменьшена за счет облитерации верхушечного сегмента, где часто определяются тромбы. Часто выявляется жидкость в полости перикарда, а при допплеровском исследовании — умеренная регургитация крови из предсердий в желудочки, сопровождающаяся дилатацией предсердий, иногда — умеренным фиброзом клапанов. У ряда больных фибропластическим эндокардитом Леффлера обнаруживают признаки вальвулита и вегетации на предсердно-желудочковых клапанах ( F. Cetta и соавт. , 1995, и )- Весьма характерны, но неспецифичны свойственные рестриктивному типу диастолической дисфункции увеличение максимальной скорости раннего диастолического наполнения (Е), которая значительно преобладает над таковой в период систолы предсердий (Е/А > 1,5), и укорочение периода замедления скорости раннего наполнения.

Другие неинвазивные методы визуализации сердца — такие как компьютерная и магниторезонансная томография — используют в основном для исключения констриктивного перикардита, при котором отмечается утолщение перикарда, не характерное для рестриктивной кардиомиопатии.

При катетеризации сердца отмечаются характерные для гемодинамического синдрома рестрикции повышение К ДА, в желудочках и изменение формы кривой диастолического давления в них. При этом вследствие негомогенности поражения миокарда и эндокарда левого и правого желудочков величины их КДД обычно неодинаковы и различаются более чем на 5 мм Нарушение диастолического наполнения желудочков при неизмененных показателях систолической функции определяется также при рентгеноконтрастной вентрикулографии. При этом у большинства больных отмечается та или иная степень регургитации крови из предсердий в желудочки.

При эндомиокардиальной биопсии в ранней воспалительной стадии фибропластического эндокардита Леффлера можно обнаружить характерные эозинофильные инфильтраты, а в поздней стадии заболевания и при эндомиокардиальном фиброзе — неспецифические изменения в виде более или менее распространенного интерстадиального фиброза и дистрофии кардиомиоцитов. При этом основная роль биопсии состоит в исключении констриктивного перикардита и рестриктивной кардиомиопатии вследствие системных и инфильтративных поражений миокарда.

Отличительным лабораторным признаком фибропластического эндокардита Леффлера служит повышение содержания эозинофилов в периферической крови (более 1,5-109/л), что часто сопровождается анемией и неспецифическими воспалительными сдвигами.

Лечение

При наличии активного воспалительного процесса в миокарде и мелких сосудах, о чем косвенно свидетельствуют эозинофилия и системные проявления заболевания, в качестве средств патогенетической терапии используют глюкокортикостероиды в сочетании с цитостатическими иммуносупрессантами, главным образом гидроксимочевиной. После получения клинического эффекта переходят на длительный прием поддерживающих доз. Достаточно рано начатая такая терапия способна несколько улучшать выживаемость. Широко используют симптоматическое лечение диастолической сердечной недостаточности, которое в целом мало эффективно. Оно включает ограничение жидкости и соли и очень осторожное, во избежание ухудшения диастолического наполнения желудочков и снижения МОС, применение мочегонных средств и периферических вазодилататоров — нитратов и ингибиторов АПФ. Сердечные гликозиды эффективны только при мерцательной аритмии. Для профилактики и лечения тромбоэмболии используют антикоагулянты непрямого действия.

При выраженном утолщении эндокарда и наличии признаков облитерации полости желудочка у части больных удается выполнить эндокардэктомию, которая иногда приносит существенное облегчение. При выраженной митральной недостаточности и недостаточности трехстворчатого клапана прибегают к протезированию или пластике этих клапанов, что, однако, сопряжено с высокой летальностью.

Прогноз

Прогноз неблагоприятный. Половина больных умирают в течение 2 лет после появления первых симптомов поражения сердца. Профилактика заболевания не разработана.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник