Гемосидероз код мкб 10

Гемосидероз – это заболевание, которое относится к категории пигментных дистрофий, а также для него характерно скопление в тканях большого количества гемосидерина, который представляет собой железосодержащий пигмент. Механизм развития болезни остаётся до конца не известным, однако специалистами из области дерматологии установлено, что причины формирования могут отличаться в зависимости от формы протекания такого расстройства.

Симптоматическая картина также напрямую диктуется разновидностью недуга. Примечательно то, что гемосидероз может поражать как внутренние органы, так и кожный покров. Во втором случае пациенты очень редко предъявляют жалобы касательно ухудшения самочувствия.

Основу диагностики составляют лабораторные изучения крови, которые в обязательном порядке должны дополняться инструментальными процедурами и рядом манипуляций, выполняемых непосредственно клиницистом.

Лечение гемосидероза ограничивается применением консервативных методик терапии, в частности приёмом лекарственных препаратов. Однако при тяжёлом течении болезни может понадобиться такая процедура, как плазмаферез.

В международной классификации болезней десятого пересмотра такому заболеванию отведено несколько собственных шифров, отличающихся по варианту течения. Гемосидероз кожи имеет значение L 95.8. Гемосидероз лёгких код по МКБ-10 – J 84, а идиопатическая форма патологии – J 84.8.

Поскольку подобный недуг у детей и взрослых может быть первичным и вторичным, то и предрасполагающие факторы будут отличаться.

В первом случае патогенез и этиология гемосидероза остаются до конца не выясненными, однако клиницисты выдвигают несколько предположений, среди которых:

- генетическая предрасположенность;

- иммунопатологический характер патологии;

- врождённые нарушения обменных процессов.

Что касается вторичного гемосидероза, то в качестве возможных причин могут выступать:

- гемолитическая анемия;

- лейкемия;

- поражение печени циррозом;

- протекание некоторых болезней инфекционной природы – сюда стоит отнести сепсис и возвратный тиф, малярию и бруцеллёз;

- частые гемотрансфузии;

- отравления химическими веществами и ядами. Наиболее часто в качестве провокаторов выступают сульфаниламиды, свинец и хинин;

- протекание сахарного диабета и иных нарушений обмена веществ;

- злокачественная артериальная гипертензия;

- венозная недостаточность в хронической форме;

- дерматит и нейродермит;

- экземы и пиодермии;

- любые нарушения целостности кожного покрова.

Спровоцировать манифестацию недуга можно такими причинами:

- длительное переохлаждение организма;

- физическое переутомление;

- стрессы и нервные перенапряжения;

- бесконтрольный приём некоторых групп лекарственных препаратов, в частности диуретиков, нестероидных противовоспалительных средств, а также парацетамола и ампициллина.

Не последнее место в формировании подобного патологического процесса занимают:

- избыток железа в организме – этого можно достичь путём потребления продуктов или медикаментов, в состав которых входит большое количество этого вещества;

- процедура переливания крови, в особенности если это проводится несколько раз в неделю. В таких случаях говорят про возникновение трансфузионного гемосидероза;

- повышенное всасывание гемосидерина органами пищеварительной системы;

- нарушение метаболизма гемосидерина;

- переохлаждение организма.

По степени распространённости патологического процесса существует:

- генерализованный или общий гемосидероз – формируется на фоне какого-либо системного процесса. В таких ситуациях гемосидерин скапливается в селезёнке и печени, а также в красном костном мозге, отчего они меняют свой окрас и становятся ржавыми или бурыми;

- локальный, очаговый или местный гемосидероз – отличается тем, что накопление железосодержащего внутриклеточного пигмента может осуществляться как в небольших участках тела, например, в зоне гематом, так и в полости одного из внутренних органов. Наиболее часто это отмечается в лёгочных тканях.

По этиологическому фактору гемосидероз бывает:

- первичным – причины на сегодняшний день остаются неизвестными;

- вторичным – развивается на фоне протекания какого-либо из вышеуказанных недугов.

К самостоятельным типам болезни стоит отнести:

- гемосидероз кожи;

- идиопатический лёгочный гемосидероз, который в медицинской сфере носит название бурая пурпура лёгких.

В случаях поражения кожного покрова заболевание может протекать в нескольких вариациях, отчего делится на:

- болезнь Шамберга;

- кольцевидную телеангиэктатическую пурпуру Майокки;

- старческий гемосидероз;

- лихеноидный пигментный или пурпурозный ангиодермит;

- охряный дерматит.

Вторичная форма патологии также имеет собственную классификацию:

- гемосидероз печени;

- гемосидероз почек;

- гемосидероз костного мозга;

- гемосидероз селезёнки;

- гемосидероз с поражением слюнных или потовых желез.

Клиническая картина подобного заболевания у детей и взрослых напрямую диктуется разновидностью его протекания.

Таким образом, идиопатический гемосидероз лёгких представлен такими проявлениями:

- продуктивным кашлем, т. е. с выделением мокроты;

- кровохарканьем;

- одышкой;

- повышением температурных значений;

- болевым синдромом с локализацией в грудине;

- бледностью кожи;

- иктеричностью склер;

- синюшностью носогубного треугольника;

- сильнейшими головокружениями;

- слабостью и понижением работоспособности;

- отсутствием аппетита;

- учащением сердечного ритма;

- понижением АД;

- одновременным изменением объёмов печени и селезёнки в большую сторону.

На фоне того, что бурая индурация лёгких является тяжёлым недугом, подобный диагноз при жизни человека устанавливается достаточно редко.

Гемосидероз кожи прежде всего выражается в возникновении пигментных пятен, имеющих коричневый и в подавляющем большинстве случаев локализуется нижней части ног. Помимо этого, симптоматика такой вариации недуга также включает в себя:

- возникновение геморрагической сыпи или небольших пигментных пятен, которые в диаметре варьируются от одного миллиметра до 3 сантиметров;

- вовлечение в патологию голеней, предплечий и кистей;

- вариабельность оттенка высыпаний – они могут быть кирпично-красными, бурыми, тёмно-коричневыми или желтоватыми;

- незначительный кожный зуд;

- формирование на проблемных участках кожного покрова петехий, узелков, лихеноидных папул и бляшек.

Гемосидероз печени выражается в:

- увеличении размеров и плотности поражённого органа;

- болезненности при пальпации проекции этого органа;

- скоплении большого количества жидкости в брюшине;

- повышении кровяного тонуса;

- желтушности кожных покровов, видимых слизистых и склер;

- пигментации верхних конечностей, лица и подмышечных впадин.

В случаях вовлечения в патологический процесс почек будет отмечаться присутствие:

- отёчности нижних конечностей и век;

- отвращения к пище;

- помутнения урины;

- болей в области поясницы;

- общей слабости и разбитости;

- диспепсии.

Всю вышеуказанную симптоматику целесообразно относить к ребёнку и взрослому.

Поскольку гемосидероз, прежде всего, характеризуется изменением состава крови, то вполне естественно, что основу диагностики будут составлять лабораторные исследования.

При возникновении характерной симптоматики стоит обратиться за помощью к терапевту, который проведёт манипуляции первичного диагностирования и назначит общие обследования, а при необходимости направит пациента на дополнительную консультацию к иным специалистам.

Первый шаг в установлении правильного диагноза направлен на:

- изучение истории болезни – для поиска патологических факторов, приводящих к вторичному гемосидерозу;

- ознакомление с анамнезом жизни человека – для установления возможных источников первичной формы недуга;

- тщательнейший физикальный осмотр больного, который обязательно должен включать в себя изучение состояния кожи, пальпацию передней стенки брюшной полости, измерение пульса и АД;

- детальный опрос пациента – для составления полной симптоматической картины протекания болезни.

Лабораторные исследования основываются на:

- общеклиническом анализе крови;

- биохимии крови;

- ПЦР-тестах;

- общем анализе урины;

- дисфераловой пробе;

- микроскопическом изучении мокроты.

Самыми ценными в плане диагностики выступают такие инструментальные процедуры:

- биопсия поражённого сегмента, т. е. кожного покрова, печени, почек, лёгкого, костного мозга и т. д.;

- спирометрия;

- бронхоскопия;

- сцинтиграфия;

- рентгенография грудины;

- КТ и МРТ.

Процедура спирометрия

Вылечить подобное заболевание можно при помощи консервативных методик терапии, применяемых при любом варианте его протекания.

Лечение гемосидероза включает в себя:

- приём глюкокортикоидов;

- применение иммунодепрессантов и препаратов железа;

- осуществление плазмафереза;

- использование медикаментов для купирования симптомов;

- ингаляции кислорода;

- криотерапию;

- витаминотерапию;

- приём лекарств, содержащих кальций и ангиопротекторов;

- ПУВА-терапию – при кожном гемосидерозе.

Хирургическое вмешательство в терапии недуга не применяется.

Идиопатический гемосидероз лёгких и иные разновидности болезни, при отсутствии терапии, чреваты формированием таких последствий:

- инфаркта лёгкого;

- лёгочной гипертензии;

- внутренних кровоизлияний;

- рецидивирующего пневмоторакса;

- хронической дыхательной недостаточности;

- синдрома лёгочного сердца;

- гипохромной анемии.

Поскольку в половине случаев не удаётся выяснить причину формирования такой болезни, то профилактические рекомендации будут не специфическими, а общими. К ним стоит отнести:

- правильное и сбалансированное питание;

- ведение здорового и активного образа жизни;

- недопущения каких-либо травм и переохлаждений;

- раннюю диагностику и полноценное лечение патологий, которые могут спровоцировать развитие вторичного гемосидероза;

- исключение лекарственных и химических интоксикаций;

- регулярное прохождение профилактического осмотра в медицинском учреждении.

На фоне того, что гемосидероз довольно сложно диагностировать, его прогноз будет относительно благоприятным – лучше всего переносится людьми кожная форма. Очень часто иные разновидности недуга приводят к инвалидности и развитию осложнений, которые иногда становятся причиной летального исхода пациента.

Все ли корректно в статье с медицинской точки зрения?

Ответьте только в том случае, если у вас есть подтвержденные медицинские знания

Источник

Общие сведения

Гемосидерозом принято называть состояние тканей с патологически повышенным содержанием темно-желтого, коричневатого пигмента – гемосидерина, откладывающегося в толще цитоплазмы аморфными, сильно преломляющими свет зёрнами. Его молекула представляет собой гидроокись железа, образующуюся в процессе распада гемоглобина (железосодержащего белка, переносящего кислород). Затем происходит денатурация и депротеинизация ферритина – сложного белкового комплекса, являющегося основным депо железа в организме.

Наибольшее значение в возникновении гемосидероза отводят усиленному распаду эритроцитов, нарушению процесса утилизации гемосидерина в эритроцитопоэзе, усиленному всасыванию его в желудочно-кишечном тракте, нарушением метаболизма пигментов, содержащих железо, различных заболеваний, например, ацерулоплазминемии, а также развитие патологии может быть связано с приемом сверх доз препаратов железа (например, Венофер или Ликферр).

Патогенез

Синтезировать молекулы гемосидерина способны макрофаги, также гистиоциты, эпителиоциты, эндотелиоциты при помощи своих сидеробластов. Они есть в селезёнке, печени, лимфоузлах, костном мозге и других органах. Самый простой пример местного накопления пигмента — обычная гематома.

Обычно запускает процесс местного гемосидеролиза массивное кровоизлияние либо множество диапедезных, где происходит внесосудистый (экстраваскулярный) гемолиз в присутствии молекул кислорода.

При обширных кровоизлияниях в центральной области нет кислорода и поэтому происходит образование гемотоидина, а гемосидерин образуется только на периферии примерно на 2-3 сутки. Его присутствие в тканях означает, что кровоизлияние старое.

В норме накопленный в клетках пигмент не имеет повреждающего действия на ткани или структуру и работу органов, но если гемосидерин накапливается на фоне склеротических процессов, то это может привести к функциональным нарушениям и последствиям. К примеру, образование кисты в головном мозге: так как гемосидерин откладывается между здоровыми тканями и сгустками крови в очаге кровоизлияния, то повторная геморрагия приводит к образованию кисты, имеющей края бурого цвета.

Общее чрезмерное накопление гемосидерина в организме вызывает избыток железа при внутрисосудистом (интраваскулярном) гемолизе либо это связано с повышенным всасыванием железа из потребляемых продуктов питания. При этом сидерофаги не успевают поглощать гемоседирен и в результате волокна, межклеточное вещество и ткани просачиваются железом и придают селезенки, печени, костному мозгу, лимфатическим узлам бурый окрас. Отложения гемосидерина можно обнаружить в эпителиоцитах потовых, слюнных желез и почках. В тяжелых случаях изменениям подвергается и строма органов, и стенки сосудов, происходит накопление «катаболического» ферритина и билирубина. Из-за повышенного билирубина у больных может начаться гемолитическая желтуха.

Гемосидероз костного мозга

Достаточно распространенное явление, когда молекулы пигмента не повреждают паренхиматозных клеток и не возникает нарушений работы органов, но если повышенное количество железа обладает повреждающим действием и взывает атрофию паренхимы, склероз, что снижает и нарушает его функционирование, то тогда идет речь о наследственном заболевании — гемохроматозе.

Классификация

Гемосидероз бывает местный – очаговый (при гемолизе внесосудистом) и общий – генерализованный (гемолиз — внутрисосудистый). Местное накопление гемосидерина может происходить в тканях легких и эпителии.

Общему гемосидерозу чаще всего предшествует массивный гемолиз, при этом он затрагивает гепатоциты, макрофаги селезёнки, костного мозга и других органов.

Гемосидероз легких

Хронический венозный застой в замкнутом сосудистом пути малого круга кровообращения в результате сердечной недостаточности приводит к местному гемосидерозу лёгких (бурой индурации лёгких). Длительный венозный застой и повышенная проницаемость сосудистых стенок способствуют выходу эритроцитов в альвеолярный просвет, где подвергаются захвату альвеолоцитов, в которых и образуется гемосидерин, тем самым «заболачивая» полости альвеол. При этом нарастает гипоксия, диапедез, возникают гемосидерофаги и уплотнения за счёт коллагеносинтетической активности фибробластов и разрастания соединительных тканей, а также можно обнаружить интерстициальный диффузный фиброз и склерозированные мелкие сосуды легких.

В этиопатогенезе гемосидероза легких могут играть как экзогенные факторы – запыление легких железной пылью, так и эндогенные – вторичные, развитие происходит на фоне пороков сердца.

У заболевания бывают обострения — на 3-5 дней в результате которых может развиться микроцитарная гипохромная анемия.

Идиопатический гемосидероз легких или синдром Делена-Геллерстедта имеет не до конца выясненную этиологию и обычно сопровождается кровоизлияниями в альвеолы диффузного характера. Поглощая железо макрофаги трансформируются в сидерофаги и их можно обнаружить в мокротах больных. Чаще всего встречается у детей 3-8 лет и не вызван пороками сердца. Идиопатический гемосидероз до конца не изучен, но в этиопатогенезе большую роль отводят иммунопатологическому звену развития, так как поражаются и почки, вызывая развитие синдрома Гудпасчера, а в кровяном русле можно обнаружить антитела к тканям легких и к коровьему молоку.

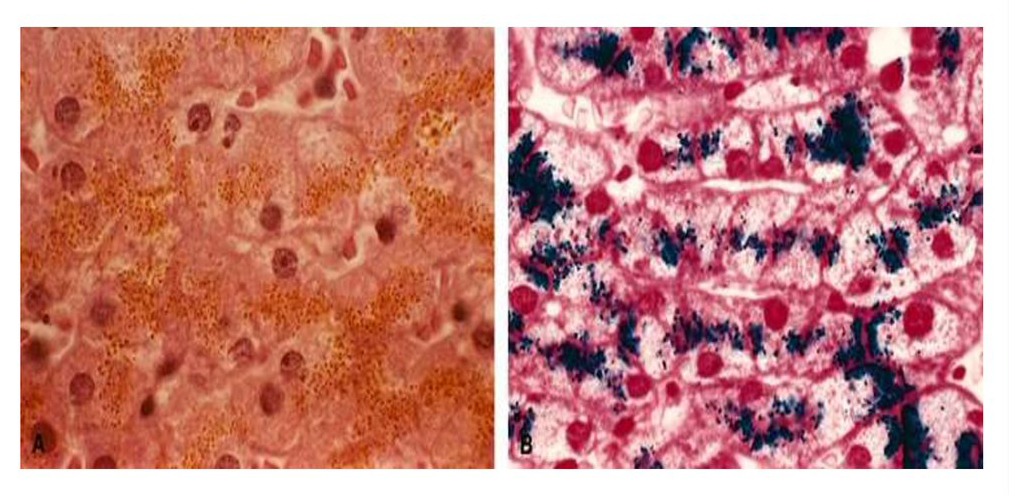

Гемосидероз печени

Избыточное отложение гемосидерина в печени наблюдается при общем гемосидерозе, когда патологические изменения затрагивают ретикулоэндотелиальную систему в балках по линии синусов и гепатоциты – непосредственно паренхиму. При процессах незначительного характера своевременная терапия может дать полное выздоровление, но при большой выраженности и прогрессировании склероза может развиться пигментозный цирроз.

Гемосидероз печени

Гемосидероз кожи

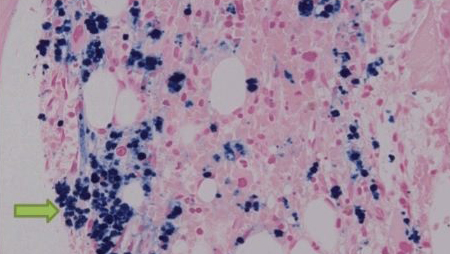

Гемосидероз кожи

Чрезмерное отложение гемосидерина обычно происходит в виде постравматических гемосидерозов, пигментных капилляритов, геморрагически-пигментных дерматозов и пигментных пурпурных дерматозов. Причиной чаще всего становятся травмы мягких тканей – ушибы и инъекции с последующим развитием гематом, в более редких случаях – системные нарушения метаболизма железа.

Механические воздействия вызывают разрывы капиллярной сети, макрофаги не всегда могут успеть утилизировать всю «подкожную» кровь, поэтому скапливается продукт её распада — гемосидерин. В результате на коже формируются достаточно стойкие локальные изменения цвета и рисунка, которые могут доставлять эстетический дискомфорт (как на фото гемосидероза кожи).

Гемосидероз роговицы

Молекулы гемосидерина могут откладываться в эпителиальных клетках роговицы на базальном уровне и образовывать так называемые кольца Флейшера. Цвет их обычно желтоватый или тёмно-коричневый и они могут быть разорванными. Их можно обнаружить при помощи щелевой лампы вместе с кобальтовым синим светом.

Такие отложения железа наблюдаются у 50% больных кератоконусом и прочих дегенеративых заболеваниях роговицы. Тогда как образование линии Хадсона-Стэли (слоя отложенного железа в толще эпителия роговицы) характерно для здоровых людей достигших 50 лет. Причем, они могут стушевываться к 70 годам.

Подагрическая шишка

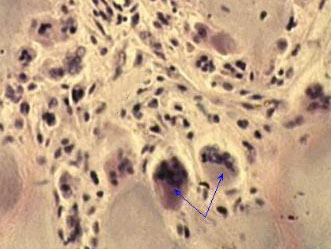

При подагре периодически выпадают инородные соединения в мелкие суставы рук и ног, сухожилия, околосуставные ткани, что сопровождается некрозом и воспалением, развитием соединительной ткани, чем очень напоминают картину гемосидероза. Это приводит к формированию подагрических шишек, которые деформируют суставы.

Гигантские клетки инородных тел в подагрической шишке

Подагрические шишки представляют собой отложения уратов (соединений с мочевой кислотой) в мягких тканях. Если рассмотреть микропрепарат подагрической шишки, то можно увидеть участки некроза аморфные массы и отложения кристаллов мочекислого натрия. В описание также входит выявление соединительной ткани, воспалительного инфильтрата с гигантского размера многоядерными клетками, напоминающими «инородные тела».

Причины

Для местного и общего гемосидероза характерны различные причины и пути накопления пигмента. Местное вызывают:

- механические травмы;

- венозный застой в сосудах малого круга кровообращения, который может быть вызван ревматическим митральным пороком сердца, кардиосклерозом;

- синдром Гудпасчера;

- нарастающее давление в легочных сосудах при легочной гипертензии.

Тогда как общий гемосидероз может развиться:

- как следствие переливания несовместимой крови, гемолитической болезни новорожденных и резус-конфликта;

- при интоксикациях гемолитическими веществами, включая бертолетовую соль, сульфаниламиды, фтор, мышьяк, свинец и хинин;

- на фоне инфекционных заболеваний (возвратного тифа, бруцеллеза, малярии);

- в результате различных ферментопатий, гемобластозов или гемолитических анемий;

- в случае травм, протезирования портальных клапанов либо ночной пароксизмальной гемоглобинурии (гемосидероз в таких случаях локализуется преимущественно в почках).

Симптомы

Наибольшее значение в симптоматике имеет вид гемосидеролиза:

- при поражении легких – повышается температура тела, возникает одышка, цианоз, кашель с «коричневатыми» от пигмента мокротами и кровохарканье, а когда кровотечение обильное – может быть рвота с примесью крови;

- кожные изменения – при накоплении катоболического пигмента в дерме может наблюдаться белая атрофия кожных покровов, охряный дерматит, сетчатые старческие изменения кожи, а также зудящая, кольцевидная телеангиэктатическая, ортостатическая и другая пурпура.

Анализы и диагностика

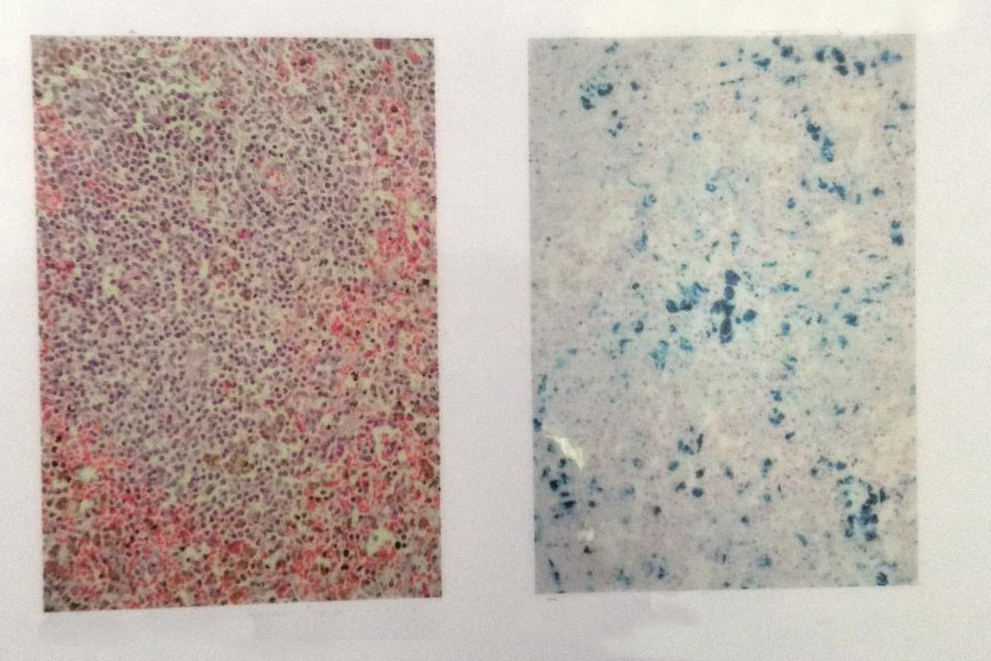

Для выявления накопившегося сверх нормы гемосидерина проводят реакцию Перлса, при которой пигмент в клетках окрашивается зеленовато-синий цвет в результате образования железной лазури.

Гемосидероз селезенки: слева — окраска гематоксилином эозином, справа — реакция Перлса

Благодаря серологическим анализам можно обнаружить:

- пониженную концентрацию сывороточного железа;

- завышенный уровень билирубина.

Индурацию легких можно выявить благодаря рентгенологическому исследованию, на котором видны крупнопятнистые тени в обоих легких. Однако, самое главное отличить заболевание от пневмонии и не назначить неправильное лечение.

Лечение

Лечение наиболее эффективно при использовании кортикостероидных препаратов. Также больным может понадобиться симптоматическое лечение, использование хелатирующих агентов и дополнительный прием аскорбиновой кислоты.

Доктора

Лекарства

- Преднизолон – глюкокортикостероид с иммунодепрессивным, противоаллергическим и противовоспалительным действием. Рабочую дозу — 1-1,5 мг/кг используют до момента наступления клинической и лабораторной ремиссии.

- Десферал – детоксицирующее средство с комплексообразующим действием. Рекомендуемая суточная доза в пределах 20-40 мг на 1 кг массы тела.

Процедуры и операции

Больным может быть рекомендовано кровопускание – по 500 мг в день.

Диета при гемосидерозе

Гемосидероз – достаточно тяжелое и трудно диагностируемое состояние, которое для полнейшего выздоровления помимо медикаментозной терапии требует соблюдения норм правильного здорового питания с повышенным содержанием белка и сниженным количеством продуктов, в составе которых есть железо. К ним относятся:

- моллюски;

- печень и красное мясо;

- белая фасоль;

- чечевица;

- черный шоколад;

- шпинат и пр.

Так как аскорбиновая кислота способствует выведению из организма железа, то больным необходимо потреблять не менее 300-500 мг в стуки витамина С, обогащая рацион такими продуктами:

- напитки с шиповником;

- такие ягоды как облепиха, смородина;

- большинство фруктов – яблоки, цитрусовые, киви;

- овощи – перец, различные виды капусты, томаты.

Основной рекомендацией при идиопатическом гемосидерозе легких у детей является отказ от коровьего молока.

Список источников

- Шмидт Р., Тевс Г. (ред.). Физиология человека. Т. 3. М.: Мир; 1986. – C. 573.

- Абдулкадыров К.М. Клиническая гематология. Справочник. – СПБ: Питер, 2006. – C. 99.

- Недзьведь М.К., Черствый Е.Д. Патологическая анатомия. Для студентов медицинских ВУЗов. – Минск: Выш. шк., 2011. – C. 50, 70.

Источник