Генетические анализы на синдром марфана

В последние годы отмечается значительный рост наследственных заболеваний с поражением соединительной ткани. Некоторые специалисты считают, что причина такого явления кроется в накоплении в процессе эволюции человека новых генетических изменений (мутаций), к чему приводят внутренние и внешние факторы окружающей среды. Другие полагают, что на самом деле просто возросли диагностические возможности в связи с совершенствованием медико-генетических знаний, которые позволяют распознать генетическую патологию и поставить правильный диагноз.

Большую группу наследственных заболеваний составляет поражение соединительной ткани. Так как она является неотъемлемой частью всех органов и систем в организме, то такие патологии отличаются множеством нарушений и клинических симптомов. Одним из самых известных генетических заболеваний с поражением соединительной ткани считается синдром Марфана.

Такая патология характеризируется большой вариабельностью симптоматики (от скрытых форм до несовместимых с жизнью вариантов течения) и чаще всего включает поражения сердечно-сосудистой системы, глаз, центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Встречается заболевание достаточно редко – 1 случай на 10 000 человек. Но если обратиться к статистике европейских стран, то частота значительно выше – 1-3 случая на 5000 человек, что связано с большей доступностью специфической диагностики скрытых форм патологии.

Известные люди тоже болели синдромом Марфана

Причины и генетика патологии

Впервые болезнь детально описал в 1896 году французский педиатр А.Марфан, в честь которого и назвали патологию. Он наблюдал за 5-летней девочкой астенического телосложения с непропорционально длинными конечностями и врожденной арахнодактилией (длинными пальцами). К середине 20-х годов прошлого столетия уже имелось множество подобных описанных клинических случаев у детей и взрослых. Американский генетик Мак Кьюсик провел детальное исследование мутаций хромосом и открыл новую группу наследственных заболеваний соединительной ткани, куда и отнесли синдром Марфана.

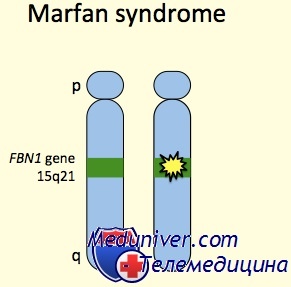

По этиологии синдром Марфана является генетическим заболеванием с аутосомно-доминантным типом наследования, с различной степенью экспрессивности (клинических проявлений генетических изменений). Примерно 85% случаев недуга носит наследственный характер, то есть наследуется от родителей. Остальные случаи являются новыми, то есть возникают вследствие новых спонтанных мутаций, а не передаются по наследству.

Непосредственная причина патологии в 95% случаев – это мутация в гене, которые кодирует строение фибриллина-1 и/или фибриллина-2. Локализируется мутация гена FBN1 и FBN2 в хромосоме 15 и 3.

Синдром Марфана наследуется по аутосомно-доминантному типу

Фибриллин – это основа эластических волокон соединительной ткани гликопротеиновой природы. Он составляет каркас межклеточного вещества, сосудистых стенок, хрящей, хрусталика глаза и многих других органов и тканей. В случае наличия описанной мутации у пациента соединительная ткань отличается повышенной способностью к растяжению, становится менее прочной и выносливой к механическим воздействиям, что и становится причиной клинических проявлений синдрома.

Примерно в 5% случаев непосредственной причиной синдрома Марфана (атипичные формы патологии) является точковая мутация гена, который кодирует строение α2-цепи коллагена первого типа.

Классификация

Согласно МКБ-10, синдром Марфана входит в класс врожденных дефектов развития и хромосомных патологий, тут патологию можно найти под шифром Q87.4.

Детальной клинической классификации недуга на сегодняшний день не существует, но выделяют несколько форм болезни, в зависимости от тех или иных критериев.

В зависимости от выраженности симптомов:

- стертая форма – признаки патологии мало выражены и могут оставаться незамеченными на протяжении всей жизни, как правило, изменения касаются не более 2 систем органов;

- клинически выраженная форма – симптомы патологии хорошо заметны и встречаются более чем в 2 системах органов.

Внешний вид ребенка, больного синдромом Марфана

В зависимости от генетического фактора:

- семейная форма диагностируется в случаях, когда болезнь передается по наследству;

- спорадическая форма определяется тогда, когда патология обусловлена новой спонтанной мутацией у индивида и при этом не встречается у его родственников.

Симптомы синдрома Марфана

Признаки синдрома Марфана очень разнообразны. Поэтому их рассматривают с точки зрения поражения отдельных органов и систем:

- опорно-двигательного аппарата;

- органов зрения;

- сердечно-сосудистой системы;

- нервной системы;

- дыхательной системы;

- кожных покровов и мягких тканей;

- прочих органов и систем.

Опорно-двигательный аппарат

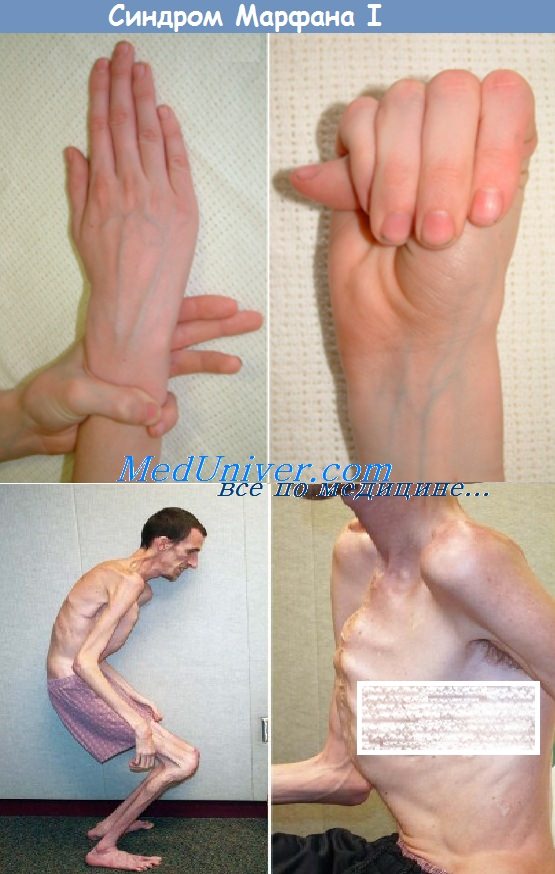

Патологическая соединительная ткань обусловливает развитие ряда специфических фенотипических признаков и деформаций скелета у пациентов с данной патологией.

Характерный внешний вид пациентов с синдромом Марфана

Как правило, внешне пациенты с синдромом Марфана выглядят достаточно специфически. Для них характерно:

- астеническое телосложение;

- высокий рост;

- плохое развитие подкожной жировой клетчатки, из-за чего люди выглядят худощавыми;

- очень длинные верхние и нижние конечности при относительно коротком туловище;

- череп вытянутый (долихоцефалический);

- удлиненные пальцы – паукообразные (арахнодактилия);

- лицо узкое, вытянутое по вертикали;

- готическое верхнее небо;

- недоразвитие скул;

- выступающая нижняя челюсть (прогнатизм);

- неправильный рост (скученность) зубов и патологический прикус;

- гипермобильность суставов, их «разболтанность;

- глубоко посажены в черепе глаза.

Пример того, как определить наличие арахнодактилии, характерной для синдрома Марфана

По мере роста ребенка могут появляться различные деформации скелета. Чаще всего появляются искривления позвоночного столба. У пациентов диагностируют сколиоз, патологический кифоз и лордоз, осанку по типу «прямой спины» (сглаживание физиологического поясничного лордоза). Также появляются подвывихи и вывихи в шейном отделе позвоночника, примерно у 20% больных диагностируют поясничный спондилолистез.

Выраженная степень арахнодактилии при синдроме Марфана со специфическими контрактурами пальцев

Среди других скелетных деформаций встречается:

- протрузия вертлужной впадины тазобедренного сустава 2-3 степени, которая становится причиной диспластического коксартроза и инвалидности многих пациентов, если не выполнить операцию эндопротезирования;

- килевидная и вдавленная деформация грудной клетки;

- плоскостопие (продольное и поперечное).

Для пациентов в СМ также характерна остеопения (снижение минеральной плотности костей) и частые патологические переломы костей на ее фоне, а также склонность к привычным вывихам, например, плеча.

Вдавленная деформация грудной клетки у пациента с синдромом Марфана и результат ее хирургической коррекции

Сердечно-сосудистая система

Среди поражений кардиоваскулярной системы при СМ чаще всего встречаются:

- пролапс створок митрального клапана с регургитацией или без

- миксаматоз сердца;

- дилятационная кардиомиопатия с развитием сердечной недостаточности;

- аневризмы аорты и других сосудов (мозговых, почечных, пр.);

- расширение легочной артерии и различных отделов аорты.

Именно кардиоваскулярные патологические изменения при СМ определяют прогноз и продолжительность жизни пациентов. Примерно 90% всех пациентов с данной генетической патологией умирают в возрасте 40-50 лет вследствие таких осложнений, как расслоение и разрыв аневризмы аорты, других сосудов, прогрессирующей недостаточности сердца вследствие дилатации его камер и изменений клапанного аппарата.

При наличии СМ возможно наличие врожденных пороков сердца у детей. Чаще всего встречаются коарктация аорты, стеноз (сужение) легочной артерии, дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородки.

Также такие пациенты склонны к различным сердечным аритмиям, среди которых и опасные для жизни (мерцательная аритмия, желудочковая тахикардия и экстрасистолия), к инфекционному эндокардиту.

Аневризмы аорты и их разрыв чаще всего становятся причиной смерти пациента с синдромом Марфана

Орган зрения

Патологические изменения глаз являются весьма характерными для данного недуга. Примерно у 60-80% пациентов диагностируется дислокация хрусталика из-за слабости его связочного аппарата, причем еще в младенческом возрасте. Среди других характерных признаков:

- уплощение роговицы;

- увеличение размеров глазного яблока в длину;

- миопия или гиперметропия;

- нарушение процесса аккомодации из-за недоразвития цилиарной мышцы.

В случае выявления описанных поражений органа зрения у новорожденного ребенка следует задуматься о возможной генетической патологии.

Дислокация хрусталика – типичный признак синдрома Марфана

Нервная система

Из-за патологического строения стенок сосудов у пациентов с СМ повышен риск геморрагических инсультов, а также кровоизлияний в мозг при разрыве сосудистых аневризм, субарахноидальных кровотечений.

Среди аномалий развития встречается эктазия твердой мозговой оболочки. Чаще всего приходится сталкиваться с пояснично-крестцовой эктазией мозговой оболочки (выпячивание твердой мозговой оболочки за пределы позвоночного канала через дефект в строении позвонков). Это большой критерий СМ, который встречается в 40% случаев заболевания.

У части пациентов встречаются отклонения в интеллектуальном развитии, но большинство людей с СМ характеризируются высокими показателями IQ.

Органы системы дыхания

В большинстве случаев изменения бронхолегочного аппарата диагностируются случайно. Характерно развитие булл в верхних частях легких, которые иногда могут разрываться с развитием спонтанного пневмоторакса.

Также из-за деформаций грудной клетки пациенты склонны к развитию эмфиземы легких, частых инфекционных заболеваний органов дыхания и дыхательной недостаточности.

Буллезная эмфизема может быть причиной спонтанного пневмоторакса у пациентов с синдромом Марфана

Кожа и мягкие ткани

Встречается повышенная растяжимость кожного покрова, которая сочетается с развитием атрофических стрий. Последние появляются спонтанно, они никак не связаны с колебанием веса, беременностью или гормональными нарушениями. Подкожный жир выражен слабо у пациентов с синдромом Марфана. Они часто страдают рецидивирующими грыжами передней брюшной стенки.

Встречаются и многие другие патологические симптомы поражения прочих органов и тканей при СМ. Например, опущение почек (нефроптоз), выпадение мочевого пузыря и матки у женщин, варикозное расширение вен, хронические запоры и др.

Диагностика синдрома Марфана

Диагностика при синдроме Марфана носит в основном клинический характер. Обязательно учитывают анамнез, в том числе и семейный (наличие подобных проблем у кого-то из родственников), данные объективного обследования и осмотра. Также проводят множество дополнительных диагностических процедур для выявления патологии тех или иных органов и систем. Для этого применяют ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов, рентгенографию органов грудной клетки, КТ, МРТ внутренних органов, позвоночника, головного мозга, офтальмоскопию и прочие исследования органа зрения, аортографию, ангиографию и много других методик, в зависимости от клинической ситуации и симптомов болезни.

Существуют общепринятые диагностические критерии синдрома Марфана (большие и малые), которые позволяют с большой степенью вероятности поставить правильный, но предварительный диагноз пациенту.

Окончательный диагноз синдрома Марфана выставляют только после анализа генотипа (ДНК-диагностика) и выявления специфической мутации в гене, ответственном за продукцию фибриллина, с помощью молекулярно-генетических методик.

Лечение заболевания

К сожалению, на сегодняшний день вылечить синдром Марфана, как и повлиять на его причину, невозможно. Терапия в основном направлена на улучшение качества жизни больного человека, устранение симптомов и профилактику осложнений.

Лечение синдрома Марфана должно быть комплексным и может включать как консервативные, так и хирургические методики.

Всем пациентам с СМ рекомендуют ограничения в физической активности к среднему или низкому уровню, избегать тяжелого физического труда, не заниматься спортом, так как это способствует прогрессированию патологии и травматизму.

Больные должны наблюдаться у различных докторов: кардиолога, окулиста, травматолога-ортопеда, клинического генетика, невролога и др.

Лечением синдрома Марфана должна заниматься целая команда специалистов

В случае выявления тех или иных кардиоваскулярных проблем назначают комплексное лечение, медикаменты для профилактики осложнений. Проводят медикаментозную коррекцию аритмий, частоты сердечных сокращений, артериального давления. Обязательно всем пациентам назначают прием бета-блокаторов, если нет противопоказаний к этой группе средств, которые имеют протекторный эффект в отношении возможного расслоения аорты.

В случае патологии клапанного аппарата сердца, аневризме аорты и других сосудов, расслоении их стенок может понадобиться операция. Также хирургическое вмешательство используют для коррекции деформаций опорно-двигательного аппарата.

Рекомендуемые специалистами схемы терапии больных с СМ в обязательном порядке включают коллаген-образующие и метаболические средства, препараты для восполнения макро- и микроэлементов.

В случае проблем с органом зрения также проводят оперативные вмешательства при эктопии хрусталика, лазерную коррекцию зрения, подбирают очки или контактные линзы.

В целом подбор лечебных методик и спектр применяемых средств очень индивидуальны. Это полностью зависит от присутствующих симптомов и степени выраженности болезни у конкретного пациента.

Основная задача в лечении пациентов с Синдромом Марфана заключается в предотвращении сердечно-сосудистых повреждений

Прогноз

Синдром Марфана отличается, как правило, хроническим прогрессирующим течением. Продолжительность жизни пациентов при условии полноценного комплекса лечебных мероприятий в среднем составляет 45 лет. Основными факторами риска преждевременной смерти выступают осложнения, которые возникают вследствие патологии кардиоваскулярной системы.

Синдром Марфана и беременность

Пациентки с СМ могут иметь детей, причем здоровых, но это очень опасно по двум причинам:

- Беременная женщина имеет очень высокий риск летальных осложнений СМ со стороны сердечно-сосудистой системы. Так как при вынашивании ребенка создается усиленная нагрузка на организм матери, а особенно на сердце и сосуды, то очень большие шансы у пациенток с синдромом Марфана получить разрыв аневризмы, ее формирование, расслоение аорты и прочие смертельно опасные осложнения.

- Риск передачи данной наследственной патологии своему ребенку составляет 50%.

Поэтому специалисты не рекомендуют беременеть женщинам с синдромом Марфана.

Возможна ли профилактика болезни?

К сожалению, специфической профилактики синдрома Марфана не существует. Семейная пара, в которой один или оба родителя страдают данной патологией, в обязательном порядке должны планировать беременность и пройти медико-генетическое консультирование у врача-генетика. Вместе с этим можно проводить пренатальную (дородовую) диагностику на предмет наличия СМ у плода.

Источник

Синдром Марфана: причины, диагностика, лечениеЭтиология и встречаемость синдрома Марфана. Синдром Марфана (MIM №154700) — панэтническое аутосомно-доминантное заболевание соединительной ткани, вызванное мутациями в гене фибриллина 1 (FBN1, MIM № 134797). Синдром Марфана имеет встречаемость около 1 на 10 000. Приблизительно 25-35% пациентов имеют новую мутацию. Мутации, вызывающие синдром Марфана, разбросаны по гену, и каждая мутация обычно уникальна в семье. Патогенез синдрома МарфанаГен FBN1 кодирует фибриллин 1, внеклеточный матричный гликопротеид с широким распределением. Фибриллин 1 полимеризуется, формируя микрофибриллы как в эластичных, так и в неэластичных тканях, например стенке аорты, цилиарных поясках и коже. Мутации влияют на синтез, процессинг, секрецию, полимеризацию или устойчивость фибриллина 1. Исследования накопления и экспрессии фибриллина 1 в культуре клеток предположили доминантный отрицательный патогенез, т.е. синтез мутантного фибриллина 1 тормозит образование нормальных микрофибрилл нормальным фибриллином 1 или стимулирует протеолиз несоответствующих внеклеточных микрофибрилл. Последние исследования на мышиных моделях синдрома Марфана указывают, что половинного количества нормального фибриллина 1 недостаточно, чтобы проводить эффективную сборку микрофибрилл. Таким образом, патогенезу болезни также может содействовать гаплонедостаточность. Кроме синдрома Марфана, мутации в гене FBN1 могут вызывать другие синдромы, включая неонатальный синдром Марфана, изолированные скелетные симптомы, аутосомно-доминантную эктопию хрусталиков и фенотип MASS (марфаноидные симптомы, включая пролапс митрального клапана или миопию, пограничное и непрогресирующее расширение аорты, и неспецифические изменения скелета и кожи). В общем, фенотипы довольно схожи в пределах семьи, хотя тяжесть фенотипических проявлений может значительно изменяться. До настоящего времени точное соотношение между генотипом и фенотипом не определено. Внутрисемейная и межсемейная изменчивость позволяет предполагать, что в определении фенотипа важную роль играют окружающая среда и эпигенетические факторы. Последние исследования на мышиных моделях показывают, что фибриллин 1 не просто структурный белок, и что синдром Марфана не просто результат структурной слабости тканей. Более того, микрофибриллы фибриллина 1 в норме связывают и уменьшают концентрацию и активность факторов роста суперсемейства TGFb. Потеря фибриллина 1 увеличивает сигналы свободного TGFb значительно содействующие заболеванию, так как антагонисты TGFb устраняют легочные и клапанные изменения, наблюдаемые у мышей с недостаточностью фибриллина 1.

Фенотип и развитие синдрома МарфанаСиндром Марфана — мультисистемное заболевание со скелетными, глазными, сердечно-сосудистыми, легочными, кожными и другими аномалиями. Скелетные аномалии включают очень высокий рост (отношение размаха рук к росту >1,05; соотношение верхнего и нижнего сегментов <0,85 у взрослых), арахнодактилию, аномалии грудины, сколиоз, разболтанность суставов, готическое нёбо. Аномалии глаз включают подвывих хрусталиков, уплощение роговицы, удлинение глазного яблока и гипоплазию радужки. Сердечнососудистые аномалии включают пролапс митрального клапана, аортальную регургитацию и расширение и расслаивающую аневризму восходящей аорты. Легочные аномалии включают спонтанный пневмоторакс и расширение концевых пузырьков. Аномалии кожи включают атрофические бороздки и рецидивирующие грыжи. Аномалии твердой мозговой оболочки включают выбухание оболочки в крестцово-поясничном отделе. Большинство признаков синдрома Марфана появляются с возрастом. Скелетные аномалии типа аномалии грудины и сколиоза ухудшаются с ростом костей. Подвывих хрусталика часто присутствует уже в раннем детстве, но может развиваться и в юности. С повышенной частотой при синдроме Марфана встречаются отслойка сетчатки, глаукома и катаракты. Сердечно-сосудистые осложнения обнаруживаются в любом возрасте и развиваются в течение всей жизни. Основные причины преждевременной смерти пациентов с синдромом Марфана — сердечная недостаточность вследствие регургитации клапанов и аневризмы и разрыва аорты. Тем не менее в связи с улучшением хирургической и терапевтической помощи при аневризме аорты выживание улучшилось. С 1972 по 1993 г. ожидаемый возраст выживания для 50% пациентов поднялся с 49 до 74 лет для женщин и с 41 до 70 лет для мужчин. Особенности фенотипических проявлений синдрома Марфана:

Лечение синдрома МарфанаСиндром Марфана — клинический диагноз, определяемый по наличию конкретных симптомов. Подтверждение синдрома Марфана идентификацией мутаций в гене FBN1 в настоящее время практически нецелесообразно, поскольку крайняя аллельная гетерогенность делает идентификацию причинно-обусловленной мутации в каждой семье крайне трудозатратной, а также из-за недостаточно надежной корреляции между генотипом и фенотипом. Анализ мутаций имеет недостаточную чувствительность или специфичность для синдрома Марфана, что ограничивает его клиническую пользу. Для синдрома Марфана недоступно эффективное лечение; следовательно, помощь сфокусирована на профилактике осложнений и симптоматическом лечении. Оказание офтальмологической помощи включает регулярные осмотры, коррекцию миопии и, часто, замену хрусталика. Ортопедическая помощь заключается в укрепляющем лечении или хирургической коррекции сколиоза. Помощь при аномалии грудины в основном косметическая. Физиотерапия может компенсировать нестабильность суставов. Сердечно-сосудистые проблемы решаются комбинацией терапевтических и хирургических мероприятий. Терапевтические усилия направлены на предохранение или замедление развития расширения корня аорты за счет уменьшения кардиологических показателей, снижения артериального давления и усилия выброса желудочков с помощью бета-адреноблокаторов, ограничение участия в контактных видах спорта, соревновательных видах спорта и в изометрических упражнениях. Профилактическая замена корня аорты показана, когда расширение аорты или аортальная регургитация становится достаточно тяжелой. Большинству пациентов в настоящее время проводят надклапанную замену корня аорты, не требующую постоянного приема противосвертывающих препаратов. Гемодинамические изменения, связанные с беременностью, могут приводить к прогрессирующему расширению или расслоению аорты. Полагают, что расслоение аорты вторично к гормональным изменениям, увеличению объема крови и сердечного выброса, связанных с беременностью и родами. Современные исследования считают, что риск беременности слишком велик, если ширина корня аорты превышает 4 см. Женщины могут выбрать проведение надклапанной замены аорты перед беременностью. Риски наследования синдрома МарфанаПациенты с синдромом Марфана имеют 50% риск иметь ребенка, больного синдромом Марфана. В семьях, передающих синдром Марфана, членов семьи, находящихся в группе риска, можно выявлять, либо обнаруживая мутацию (в тех редких случаях, когда она известна), либо анализом сцепления, если маркеры, тесно сцепленные с локусом FBN1, имеют очевидную связь с болезнью в семье пробанда. Пренатальная диагностика доступна только для семей, в которых возможны исследования сцепления или известна мутация в гене FBN1. Пример синдрома Марфана. Д.Л., здоровый 16-летний ученик средней школы, звезда баскетбола, направлен в генетическую клинику для обследования по поводу синдрома Марфана. Телосложение Д.Л. похоже на телосложение его отца. Отец Д.Л., высокий субтильный человек, умер во время утренней пробежки; у других членов семьи случаев скелетных аномалий, внезапной смерти, снижения зрения или врожденных аномалий не было. При медицинском осмотре выявлены астеническое телосложение, высокое дугообразное нёбо, небольшая деформация грудины по типу «куриной» груди, арахнодактилия, соотношение размах рук/рост 1,1, диастолический шум и стрии на плечах и бедрах. Эхокардиография выявила расширение корня аорты с аортальной регургитацией. Офтальмологическое обследование показало двусторонний иридодонез и легкое смещение хрусталиков кверху. На основе медицинского осмотра и результатов обследования генетик объяснил пациенту и его матери, что у него синдром Марфана. – Также рекомендуем “Синдром Миллера-Дикера: причины, диагностика, лечение” Оглавление темы “Наследственные болезни”:

|

Источник