Головной мозг при синдроме дауна

Исследования строения и функционирования ЦНС у детей и взрослых с синдромом Дауна получили на Западе широкое распространение и ориентированы по большей части на поиск методов медикаментозного лечения, генной терапии и коррекции отдельных нарушений и особенностей, присущих синдрому. Изучение строения и работы детского мозга преследует также дополнительные цели: определение нейробиологической и нейрофизиологической основы специфики онтогенеза людей с синдромом Дауна. Комплексный взгляд на проблему обеспечивается благодаря проведению исследований на всех уровнях: генном, молекулярном, клеточном, органном. Значительное внимание в актуальных исследованиях уделяется вопросу о времени возникновения нейроанатомических и нейрофизиологических особенностей в онтогенезе.

До недавнего времени знания о присущих людям с синдромом Дауна особенностях строения ЦНС базировались на исследованиях биологического материала. Были получены данные, согласно которым вес головного мозга у людей с синдромом Дауна меньше среднестатистического; мозжечок, лобные и височные доли существенно меньше по объему; значительно уже, по сравнению с параметрами нормативной популяции, верхняя теменная извилина. Только в последние годы новые технические возможности (МРТ) позволили проводить качественные исследования влияния строения головного мозга на жизнь и развитие людей с синдромом Дауна. Подтверждены предшествующие данные о несколько меньшем объеме мозга в целом, диспропорционально малом мозжечке, стволовых структурах, лобной и теменной долях, гиппокампе.

В поисках ответов на подобные вопросы Дж. Пинтер и др. [1] обследовали группу детей и молодых людей с синдромом Дауна (возрастной диапазон 5—24 года, 11 мальчиков и 5 девочек) и сравнили полученные результаты с данными контрольной группы (15 человек), уравненной с экспериментальной по возрастно-половым характеристикам.

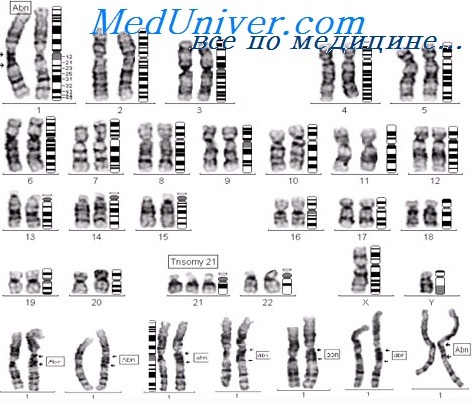

Ученые подтвердили известные ранее данные и показали, что у членов экспериментальной группы объем мозга в среднем на 18 % меньше, чем в контрольной группе. Сравнение областей мозга и мозжечка испытуемых двух групп показало присутствие у людей с трисомией-21 уникального паттерна различий мозговой морфологии по сравнению с контрольной группой (см. табл.).

Показатели объемов различных зон и структур головного мозга

экспериментальной и контрольной групп

Хотя абсолютные показатели объемов теменной и височной долей у людей с синдромом Дауна невелики, их размеры относительно объема всего мозга оказываются диспропорционально большими, при этом верхняя теменная извилина пропорциональна относительно общего объема мозга (хотя и меньше среднестатистической по абсолютным показателям). В то же время относительные размеры лобной и затылочной долей пропорционально соотносятся с показателями общего объема головного мозга.

Массовая доля белого вещества в верхней височной извилине значительно снижена, при этом объем субкортикального серого вещества относительно велик. Межполушарные различия не обнаружены.

Итак, у людей с синдромом Дауна имеются следующие отличия в морфологии мозга:

— меньший общий объем головного мозга как следствие снижения объема как серого, так и белого вещества;

— диспропорционально малый мозжечок;

— увеличенные относительные объемы субкортикального и теменного серого вещества и белого вещества в височной доле.

Специфика нейроанатомии ЦНС, присущая людям с синдромом Дауна, объясняет характерные для них особенности поведения и психики. Так, гипоплазия мозжечка обусловливает гипотонию и трудности координации движений, нарушения функционирования артикуляционной мускулатуры, а также связанных с ними беглости и плавности речи.

Специфическая анатомия лобных долей определяет такие особенности людей с синдромом Дауна, как склонность к персеверациям, дефицит внимания, снижение уровня произвольности.

Относительная сохранность зрительно-пространственных функций у людей с синдромом Дауна, вероятно, обусловлена близким к обычному строением серого вещества теменной доли.

Поскольку не обнаружено значимых различий в общем объеме височной доли, обращает на себя внимание относительно большой объем белого вещества в ней (увеличенная парагиппокампальная извилина у взрослых с синдромом Дауна), что, по некоторым данным, связано с нарушениями таких когнитивных функций, как память и речь. При этом отмечается малый относительный объем белого вещества в верхней височной извилине, что также может быть причиной речевых трудностей. В отличие от контрольной группы, в экспериментальной не было обнаружено асимметрии правой и левой височных долей. При этом паттерн когнитивного дефицита у людей с синдромом Дауна напоминает пациентов с левополушарными поражениями. Дихотическое прослушивание подтверждает нетипичную латерализацию речевых функций у людей с синдромом Дауна.

Особая область мозга, которая избирательно страдает при синдроме Дауна, — это гиппокамп. Наличие определенной специфики строения и функционирования этой структуры ЦНС подтверждается как изучением людей с синдромом Дауна, так и исследованиями биологической модели синдрома, воспроизведенной на мышах.

Как известно, гиппокамп является одной из ключевых зон головного мозга, ответственных за научение и память, и имеет обширные нейронные связи с множеством мозговых структур. Изучение гиппокампа и окружающих его нейронных сетей позволяет приблизиться к терапии и коррекции интеллектуальных нарушений у людей с синдромом Дауна.

Предварительные исследования позволяют ученым предположить, что эти нарушения являются результатом специфического строения и функционирования гиппокампальных синапсов.

Как известно, гиппокамп является одной из ключевых зон головного мозга, ответственных за научение и память, и имеет обширные нейронные связи с множеством мозговых структур. Изучение гиппокампа и окружающих его нейронных сетей позволяет приблизиться к терапии и коррекции интеллектуальных нарушений у людей с синдромом Дауна.

Последние исследования показали, что и функционирование мозга людей с синдромом Дауна отличается от работы обычного мозга. Отмечена сниженная активность ключевых зон системы так называемых зеркальных нейронов, которые задействованы в восприятии и понимании действий и эмоций других людей, и также в формировании речи. Кроме того, у взрослых с трисомией-21 значительно снижена активность моторных зон головного мозга. Активность в моторных областях и в основных зонах системы зеркальных нейронов значительно менее организованная, степень ее локализация существенно снижена.

Анализ возрастных особенностей нейроанатомии ЦНС у детей и взрослых с синдромом Дауна позволяет предположить наличие асинхронии формирования и развития корковых и субкортикальных областей. Эти данные подтверждаются и эмбриологическими исследованиями: не найдено какой-либо специфики строения ЦНС до третьего триместра гестации, когда формирование большей части базальных ганглиев завершено, но в коре продолжается развитие синаптической сети, дендритных разветвлений и послойной организации коры. Как показывают исследования, меньший в сравнении с нормой объем головного мозга отмечается начиная с шестимесячного возраста. Другие данные свидетельствуют о том, что некоторая специфика обнаруживается начиная с 22-й недели гестации. Все исследователи сходятся во мнении, что начиная с полугодовалого возраста возникают достаточно заметные отличия функционирования и формирования ЦНС. Это касается, например, задержки миелинизации, в частности волокон, соединяющих лобную и височную доли. Данная задержка миелинизации отмечается у 25 % младенцев 2—6 месяцев и более распространена среди младенцев после полугода.

Разветвленность дендритов в зрительной коре у младенцев первого года жизни существенно превышает нормативную, но к 2 годам значительно снижается и становится недостаточной по сравнению с нормой.

Уже в 3—5 месяцев отмечается уменьшение лобно-затылочных размеров головного мозга, редукция роста лобной доли, сужение верхней височной извилины (35 % случаев), уменьшение размеров стволовых структур и мозжечка (у большинства детей с синдромом Дауна) и значительное уменьшение (на 20—50 %) количества корковых зернистых нейронов. Тем не менее, в перинатальный период структура головного мозга новорожденных с синдромом Дауна лишь незначительно отличается от нормальной. В то же время само функционирование ЦНС уже в этот возрастной период имеет существенную специфику, например по части слухового восприятия. Данные ЭЭГ показывают общую бедность дендритной сети, которая появляется только после рождения и преобладает в постцентральных областях и в левом полушарии.

Нейроанатомические исследования показывают, что возникшие в раннем возрасте особенности строения и функционирования ЦНС становятся более заметными и начинают отчетливо проявляться к раннему подростковому возрасту.

В частности, отмечается нарушение нейронного взаимодействия в лобной и теменной долях, а также между таламусом и корой височной и затылочной долей, что в совокупности может служить причиной снижения произвольной регуляции и концентрации внимания.

После 35 лет функционирование головного мозга подавляющего большинства людей с синдромом Дауна схоже с таковым у людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Однако, деменция, характерная для болезни Альцгеймера, отмечается менее чем у половины из них. Тем не менее, с возрастом в ЦНС людей с синдромом Дауна происходят значительные негативные процессы: гибель нервных клеток в голубом пятне, стволовых ядрах, имеющих проекции в гиппокампе, изменения в височной доле, префронтальной коре и мозжечке.

Нейроанатомические и поведенческие исследования, проведенные на мышиных моделях синдрома Дауна (TS-16 и Ts65Dn), дают результаты, которые приводят ученых к выводу о том, что ключевым фактором, определяющим специфику психики и поведения при синдроме Дауна, является поражение гиппокампа.

Полученные нейробиологами данные, возможно, позволят разработать более эффективные подходы к обучению и лечению детей и взрослых с синдромом Дауна.

ЛИТЕРАТУРА

- Neuroanatomy of Down’s syndrome: a high-resolution MRI study / J. D. Pinter, S. Eliez, J. E. Schmitt, G. T. Capone, A. L. Reiss // The American Journal of Psychiatry. 2001. Vol. 158, No. 10. P. 1659—1665.

- Nadel L. Down’s syndrome: a genetic disorder in biobehavioral perspective // Genes, Brain and Behavior. 2003. Vol. 2, Iss. 3. P. 156–166.

Источник

Синдром Дауна, пожалуй, один из самых известных и внешне узнаваемых генетических синдромов. Большинство родителей, которых я вижу на консультациях, очень включены в процесс коррекционного сопровождения ребенка и задают мне один и тот же вопрос: «Как помочь мозгу ребенка работать лучше?». В случае с синдромом Дауна дефициты у детей я вижу очень похожие. Соответственно, рекомендации для родителей также будут во многом совпадать.

Мне захотелось описать клиническую картину, которую я вижу из раза в раз, обследуя ребенка с синдромом Дауна. Я обобщила данные не только из собственного опыта, но и нашла результаты научных исследований.

Дефициты и феномены, наблюдаемые при обследовании детей с синдромом Дауна:

- Мышечная гипотония и задержка моторного развития;

- Дизартрия – нарушение иннервации артикуляционного аппарата;

- Синкинезии: при выполнении пробы одной рукой подключается вторая рука или открывается рот, двигается язык;

- Недостаточность конвергенции глаз и другие глазодвигательные нарушения;

- 38% детей имеют проявления леворукости или амбидекстрии (в первую очередь, мальчики) – это результат нарушенного процесса латерализации и становления межполушарных отношений;

- Нарушение формирования межполушарного взаимодействия на всех уровнях парной работы полушарий (1, 2, 3 функциональный блок), при этом проба на реципрокную координацию доступна лишь 25% детей в возрасте 9-11 лет (здоровый ребенок полноценно выполняет пробу с 6 лет);

- Нарушение обработки тактильной и проприоцептивной информации;

- Нарушение формирования схемы тела, соматогнозиса (при выполнении соответствующих проб дети зеркалят движения специалиста, а «перекрестные» позы им практически недоступны);

- Дефицит кинестетического и динамического мануального праксиса (диспраксия): дети путают пальцы, даже со зрительным контролем испытывают затруднения в повторении пробы, переносе позы на другую руку (без зрительного контроля повторение проб и перенос на вторую руку недоступны большинству детей), повторении серии движений (наблюдаются трудности в усвоении программы, потеря элементов, инертность и т.д.);

- Трудности двигательного контроля, моторного планирования, зрительно-моторной координации;

- Дефицит пространственных представлений (координатные, метрические, структурно-топологические ошибки: искажение размера, отзеркаливание, искажение углов, целостности изображаемых фигур);

- Графомоторные трудности (макрография);

- Речевые дефициты;

- Дефицит произвольной регуляции.

Данные указывают на дефицит стволовых, подкорковых образований и связей между различными зонами коры (в том числе межмодальных связей), т.е. несформированность как вертикальной, так и горизонтальной организации мозга.

Первичные и вторичные нейропсихологические нарушения развития детей с синдромом Дауна:

Первично (нарушен «фундамент»): гипотония, дефицит межполушарного взаимодействия на уровне 1 и 2 ФБ, нарушение сенсорной обработки, нарушение иннервации артикуляционного аппарата, глазодвигательные нарушения.

Вторично (следствие из первичных проблем): диспраксия в различных проявлениях, несформированность схемы тела, задержка развития речи.

Третично (следствие из вторичных и первичных дефицитов): нарушение произвольной регуляции, недоразвитие абстрактного мышления, наиболее сложных видов праксиса, письма, дефицит пространственных представлений.

На что сделать акцент в коррекции?

Для повышения эффективности коррекции смотрим на «фундамент» и улучшаем его, то есть в первую очередь воздействуем на мышечный тонус, сенсорное и моторное развитие. Обязательно – массаж, в том числе логопедический массаж, ЛФК, двигательная нейрокоррекция (с элементами метода замещающего онтогенеза, т.к. обязательно нужно развивать межполушарное взаимодействие). Также очень рекомендуются игры с мячом, проминание, утяжелители, сенсорный чулок, растяжки, пальчиковая гимнастика, массаж пальчиков с шариком су-джок и игры на развитие тактильного восприятия.

Нейропсихолог Александрова О.А.

Для записи на консультацию нейропсихолога звоните по телефону (812) 642-47-02 или пишите нам в мессенджеры:

Источник

Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы) – этиология, клиника, диагностикаТрисомия 21-й хромосомы является наиболее частой причиной задержки умственного развития. Частота заболевания составляет приблизительно один случай на 650 новорожденных, но может варьировать в зависимости от возраста матери, достигая одного на 54 новорожденных у матерей старше 45 лет. Имеются данные о том, что немолодой возраст отца также связан с повышенным риском синдрома Дауна у детей (Fisch et al., 2003), но доказательства данной зависимости сомнительны. Высокая частота данного заболевания также отмечается среди детей очень молодых матерей (Smith и Berg, 1976). а) Патогенез. Причиной синдрома Дауна является дупликация генетического материала, локализованного на длинном плече 21-й хромосомы (Antonarakis, 1993). Неотъемлемым компонентом является трипликация участка 21q21-q22.3 (Holtzman и Epstein, 1992; Epstein, 2006). Установлено, что фрагмент ДНК объемом не более 3000 тысяч нуклеотидов содержит большую часть генетической информации, обусловливающей развитие синдрома Дауна, а наличие данной информации в тройном объеме приводит к формированию характерного фенотипа. Наиболее частой формой, составляющей более 90% случаев заболевания, является наличие дополнительной 21-й хромосомы. 8% случаев заболевания обусловлены транслокацией 21-й хромосомы на другую хромосому (обычно 14-ю или 21-ю) (Uchida и Freeman, 1985). Большая часть транслокаций, обусловливающих развитие синдрома Дауна, возникает впервые и не связана с семейными случаями заболевания. Менее чем в четверти случаев носителем транслокации является один из родителей, обычно мать (Antonarakis, 1991, 1993). Вероятность повторного рождения детей с синдромом Дауна при наличии семейной транслокации варьирует от 5% до 15% в зависимости от типа и носителя (отца или матери) транслокации по сравнению с 1% при нерасхождении хромосом. В случае транслокации 21q/21q риск максимален (Carver et al., 1982). Другие механизмы, приводящие к повторному рождению детей с синдромом Дауна, включают мозаицизм у родителей, выявляемый в 2,4% случаев (Uchida и Freeman, 1985), и семейную склонность к нерасхождению хромосом. Очень мало известно о том, как наличие избыточного генетического материала 21-й хромосомы влияет на клиническую картину синдрома Дауна. Патология головного мозга выражена минимально. Размер мозга небольшой и коррелирует с маленькой окружностью головы пациентов. Мозжечок атрофирован. Диспропорционально маленький мозжечок, а также менее заметное уменьшение объема мозга легко обнаруживается на MPT (Becker et al., 1991; Golden и Hyman, 1994). Первая височная извилина узкая и слабо развита. При микроскопическом исследовании выявляется уменьшение количества лаброцитов в некоторых областях коры и уменьшение объема специфических типов клеток, возможно, безотростковых звездчатых клеток (Ross et al., 1984; Wisniewski et al., 1985). Возможно снижение количества отростков апикальных дендритов (Marin-Padilla, 1976). Расслоение поверхностной височной извилины замедлено, дезорганизовано и сопровождается повышением клеточной плотности в верхнем слое (Golden и Hyman, 1994). Гистологические аномалии могут быть выявлены на 20-22-й неделе внутриутробного развития (Wisniewski и Kida, 1994).

б) Клинические проявления. Около 20% плодов с трисомией 21-й хромосомы рождаются мертвыми, а кариотип с трисомией 21-й хромосомы обнаруживается в 1 из 40 случаев спонтанных выкидышей. При синдроме Дауна масса при рождении обычно снижена и приблизительно в 20% случаев составляет менее 2500 г. Прибавка роста, веса и окружности головы чуть ниже нормы, но отмечается выраженная межиндивидуальная вариабельность (Gillberg и Soderstrom 2003). При синдроме Дауна дисморфические проявления столь характерны, что для постановки диагноза обычно достаточно одного взгляда на новорожденного, хотя каждое дисморфическое проявление в отдельности не является постоянным или абсолютно специфичным. Часто встречаются другие мальформации, в особенности атриовентрикулярный канал и стеноз двенадцатиперстной кишки. Отмечается монголоидный разрез глаз и медиальный эпикант. Пятна Брашфилда (накопление фиброзной ткани в поверхностном слое радужки) выявляются в 85% случаев и отличаются от данных пятен у здоровых людей более центральным расположением. Наружный слуховой канал узкий. Пятый палец кисти укорочен и изогнут, имеется только одна сгибательная складка. Поперечная ладонная складка выявляется приблизительно в половине случаев, отмечается характерная дерматоглифика (Smith и Berg, 1976). Дети с синдромом Дауна более восприимчивы к инфекциям и имеют повышенный риск развития аутоиммунных заболеваний и лейкозов, в частности, острого лимфобластного лейкоза и миелолейкозов (Krivit и Good, 1957; Abildgaard et al., 2006; Whitlock, 2006). С неврологической точки зрения у пациентов с трисомией 21-й хромосомы отмечается значимая гипотония, а начало самостоятельного передвижения отсрочено до приблизительно двухлетнего возраста. Степень задержки умственного развития варьирует, средний коэффициент IQ составляет около 50, снижаясь с возрастом (Smith и Berg, 1976). Пациенты с мозаичным фенотипом могут обладать более высоким коэффициентом IQ и имеют лучшие вербально-перцептивные навыки (Fishier et al., 1976). Эпилепсия развивается у 5-6% пациентов (Stafstrom et al, 1991); что ниже по сравнению с показателями при других причинах задержки умственного развития (20-50%). Отмечается явно аномальная частота инфантильных спазмов (Pollack et al., 1978; Silva et al., 1996). Рефлекторные припадки отмечаются чаще, чем в случае других причин эпилепсии (Guerrini et al., 1990). Потеря слуха является частым отклонением среди детей с синдромом Дауна, но в большинстве случаев является проходящей (Balkany et al., 1979). Часто встречается кальцификация базальных ганглиев (Takashima и Becker, 1985). Инсульт среди пациентов с синдромом Дауна может встречаться чаще, чем в популяции и возможен даже в детском возрасте. Зарегистрированы случаи развития болезни моямоя (Aylett et al., 1996). Часто встречается нестабильность шейного отдела позвоночника, которая может служить противопоказанием для некоторых спортивных занятий. Синдром Дауна в отличие от других синдромов с задержкой умственного развития сочетается с относительно низкой частотой развития психиатрических расстройств (Gillberg et al., 1986). Несмотря на то, что стереотип счастливой, добродушной и послушной личности во многих случаях не находит подтверждения, а приступы гнева, раздражительность и упрямство являются достаточно часты в детском возрасте, ясно, что половина или более подростков и молодых взрослых с синдромом Дауна не имеет серьезных психиатрических отклонений. Имеются сообщения о менее стойкой мотивационной ориентации и повышенной зависимости от социального поведения при выполнении сложных тестов по определению познавательных способностей (Fidler et al., 2006). При синдроме Дауна возможны поведенческие проблемы, а иногда даже встречаются случаи аутизма. Предполагается, что дополнительное повреждение головного мозга или специфическое генетическое воздействие на его строение может являться предпосылкой для развития аутизма при синдроме Дауна, и что некоторые аутистические симптомы не связаны с хромосомными аномалиями как таковыми. Большая часть пациентов с синдромом Дауна обладает коэффициентом IQ менее 50, а 10-20% с более высоким IQ относятся к генетическим мозаикам. Такие случаи охватывают около 2-3% случаев синдрома Дауна. Когнитивные способности при синдроме Дауна, несмотря на низкий уровень в целом, характеризуются межиндивидуальной вариабельностью (Gillberg и Soderstrom, 2003). Значимым проявлением синдрома Дауна является преждевременное образование сенильных бляшек и фибриллярных сплетений, как при болезни Альцгеймера. Описанные бляшки выявляются с возраста 30 лет, а их наличие коррелирует с частотой развития деменции, которая после 40 лет выявляется не менее чем у трети пациентов с синдромом Дауна (St Clair и Blackwood, 1985; Wisniewski et al., 1985). Интересно, что ген белка-предшественника амилоида располагается на границе удвоенного участка, особенно важного для синдрома Дауна, с экспрессией вчетверо выше нормы (Neve et al., 1988). По-видимому, это может вызывать накопление амилоида, что является признаком болезни Альцгеймера. Развитие деменции после 40 лет приблизительно в двух третях случаев коррелирует с образованием фибриллярных тяжей и бляшек.

г) Диагностика и лечение синдрома Дауна. Диагноз обычно устанавливается при рождении на основании дисморфического синдрома. Определение кариотипа проводится во всех случаях для установления типа трисомии. В случае выявления транслокации следует уточнить кариотип родителей. Антенатальная диагностика возможна при исследовании культуры клеток амниотической жидкости или по результатам биопсии трофобласта. Пренатальная диагностика показана женщинам старше 35-37 лет и молодым матерям, имеющим больных детей. Пренатальный скрининг на трисомию 21-й хромосомы во многих странах систематически проводится женщинам, в возрасте от 35 лет на момент родов, а также молодым женщинам, имеющим больных детей. Скрининг в случае беременности с низкой степенью риска возможен во втором триместре. При проведении так называемого «тройного теста» в случае синдрома Дауна более чем в 80% случаев выявляется сниженный уровень материнского альфа-фетопротеина, свободного эстриола и повышенный уровень хорионического гонадотропина в сыворотке матери (Chard и Macintosh, 1992). При ультразвуковом исследовании часто выявляется укорочение бедренной кости и отек кожи шеи. Амниоцентез необходим для подтверждения диагноза путем выявления трисомии. Амниоцентез обычно проводится на 16-й неделе беременности. Более ранее проведение возможно, но менее эффективно. Биопсия ворсин хориона, несмотря на возможность более ранней диагностики, может быть менее надежна в связи с плацентарным мозаицизмом (MRC, 1991). Возможно выявление аномального количества копий гена в клетках плода методом полимеразной цепной реакции с использованием маркеров 21-й хромосомы (Mansfield, 1993); со временем данный метод может стать рутинным. В последние годы в ходе нескольких исследований было продемонстрировано, что при использовании программ раннего вмешательства, в основном включающих физиотерапию и обучение родителей занятиям с больными детьми (Spiker, 1990; Connolly et al., 1993), коэффициент IQ может быть увеличен на 10-20 баллов, а нарушения моторики в связи с гипотонией могут быть практически устранены. Учитывая, что диагноз синдрома Дауна в большинстве случаев устанавливается в первые дни жизни, интенсивное лечение начинают сразу же. Подробное описание программ обучения, в то числе развития речи, представлено в работах Rogers и Coleman (1992). Кроме образовательной программы необходим регулярный медицинский контроль в связи с сопутствующими проблемами. Антисоциальное поведение встречается достаточно редко; социальная адаптация нередко опережает показатели, ожидаемые для умственного возраста. Осложнения синдрома Дауна могут потребовать комплексного лечения. Неврологические осложнения, связанные с нестабильностью шейно-затылочного сочленения у пациентов с трисомией 21-й хромосомы, описаны в 5 главе. д) Исход. Многие осложнения синдрома Дауна приводят к значительному снижению выживаемости. Патология сердца может привести к смерти в раннем младенческом или детском возрасте, в то время как выраженная взаимосвязь с развитием болезни Альцгеймера в раннем возрасте может привести к смерти в возрасте 50-65 лет вследствие различных причин. Взаимосвязь синдрома с эндокринными заболеваниями и злокачественными опухолями является причиной спорадических случаев преждевременной смерти в различном возрасте. Кроме взаимосвязи с болезнью Альцгеймера, поведенческий фенотип при синдроме Дауна формируется в раннем детском возрасте и с возрастом претерпевает незначительные изменения, то есть социально адаптированные пациенты остаются такими, а у пациентов с аутизмом (достаточно редким — около одного случая на 10 пациентов), проявления аутизма сохраняются и во взрослом возрасте. – Также рекомендуем “Трисомия 13-й хромосомы (синдром Патау) – клиника, диагностика” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 4.12.2018 Оглавление темы “Наследственные синдромы в неврологии.”:

|

Источник