Хирургическое лечение при синдроме хронической церебральной ишемии

ЗАДАТЬ ВОПРОС РЕДАКТОРУ РАЗДЕЛА (ответ в течение нескольких дней) 22 февраля 2002 00:00 | Герман Юрьевич Сокуренко. От половины до двух третей всех ишемических инсультов в той или иной степени связаны с поражением экстрацеребральных артерий, прежде всего атероскперотического генеза. Влияние стенозирующих и оккпюзионных поражений ветвей дуги аорты (ВДА) на мозговую гемодинамику и целесообразность ангиохирургических вмешательств на этой области для лечения хронической недостаточности мозгового кровообращения (ХНМК) и профилактики ишемических инсультов не подлежит сомнению. Хирургическое лечение окклюзирующих заболеваний ВДА является относительно молодым разделом сосудистой хирургии.

Патогенез ИБМ при стенозах экстракраниальных артерий В основе патогенеза развития ишемии мозга при заболеваниях ВДА лежит два механизма:

Большинство исследователей и врачей склоняются к тому, что превалирует второй механизм. Основные заболевания экстракраниальных артерий, приводящие к ишемии головного мозга:

Клинические показания к хирургическому лечению ИБМ:

Клинические показания к операции определяются невропатологом. В связи с тем, что большинство врачей плохо знакомы с патологической извитостью сонных и позвоночных артерий, расскажем более подробно об этих заболеваниях. Единой классификации ПИ на сегодняшний день нет. Различают два основных вида извитостей: Этиологические факторы патологической извитости брахиоцефальных артерий:

Причины нарушений мозгового кровообращения при ПИ:

Большая часть больных с ПИ, по-видимому, неврологически бессимптомна или имеет незначительные клинические проявления. ПИ у этих больных иногда выявляется случайно при осмотре и аускультации шеи, ультразвуковых и ангиографических исследованиях, выполняемых по поводу других заболеваний. Если у больных с ПИ есть симптомы сосудистой мозговой недостаточности (табл. 1, 2), то они, как правило, усиливаются при резких поворотах головы, сгибании, разгибании или переразгибании шеи. Настороженность по поводу этой патологии должна быть при наличии в анамнезе больного синкопальных эпизодов. Таблица 1

С мая 1993 года по декабрь 1998 года на отделении кардиохирургии городской больницы N 26 было прооперировано более 400 больных с ишемической болезнью мозга. Таблица 2

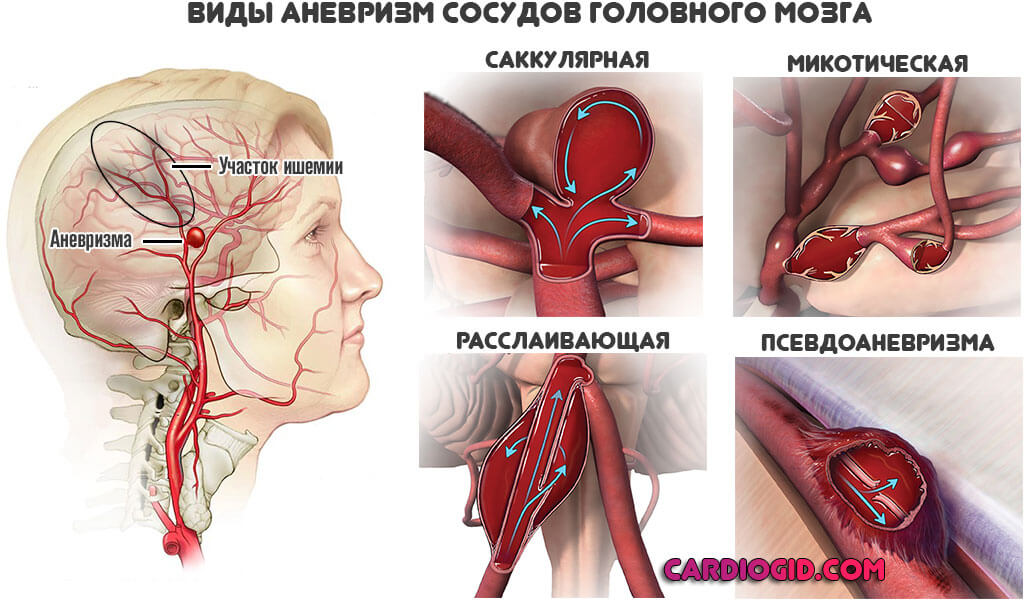

Клиническая и инструментальная диагностика заболевания ВДА Важную роль в клинической диагностике ИБМ играет определение ослабления пульсации сонных артерий и аускультация артерий шеи для выявления систолического шума: для СА ниже угла нижней челюсти кпереди от жевательной мышцы, для подключичных и позвоночных артерий в надключичной области, для позвоночных артерий ниже сосцевидного отростка позади кивательной мышцы. Однако систолический шум выслушивается лишь у 60% больных с поражениями ВДА и его отсутствие еще не значит, что отсутствуют значимые стенозы или окклюзии. Большое значение имеет наличие градиента АД между верхними конечностями. Разница более 20 мм рт. ст. может свидетельствовать о стенозе соответствующей подключичной артерии с развитием синдрома позвоночно-подключичного обкрадывания, при котором соответствующая верхняя конечность кровоснабжается за счет инверсии кровотока по позвоночной артерии. При этом обязательный кровоток головного мозга сокращается примерно на 30%. Диагностический алгоритм включает в себя УЗ-сканирование или ультразвуковую томографию периферических артерий. Хотя эти методы в некоторых отношениях даже более информативны, чем ангиография (позволяют не только определить степень стеноза, но и выявить структуру атеросклеротической бляшки и ее склонность к изъязвлению и распаду), однако они могут быть использованы лишь для лоцирования сосудов шеи. Компьютерная томография (КГ) применяется для дифференциальной диагностики ишемических очагов с опухолевыми заболеваниями, а также для определения их локализации, размеров и давности появления. Наличие крупных множественных кист головного мозга по данным КТ признается противопоказанием для оперативного лечения. Возможности ультразвуковых методов при ПИ БЦА достаточно ограничены и, в отличие от стенозов СА, ни в коей мере не могут заменить обязательное ангиографическое исследование, хотя УЗДГ остается обязательным скриннинговым методом при отборе пациентов для ангиографиии и оперативного лечения. При ПИ БЦА для определения величины изгиба в зависимости от фазы сердечного цикла желательна кинеангиография (функциональная ангиография). Такие дополнительные методы, как окулоплетизмография, ЭЭГ, РЭГ, сцинтиграфия головного мозга желательны, но не обязательны для установления диагноза. По нашему мнению, альтернативами рентгенконтрастной ангиографии при ПИ могут быть ЯМР-ангиография и спиральная компьютерная томография шеи с контрастированием. ЯМР-ангиография ветвей дуги аорты в последнее время все больше и больше заменяет рентгенконтрастную ангиографию. Она является абсолютно безопасным, более дешевым методом исследования, чем ангиография. Тактика хирургического лечения Самой распространенной операцией при ишемии мозга является эндартерэктомия бифуркации общей и устья внутренней сонных артерий (КЭА). Это зона, где у большинства (60%) пациентов атеросклеротическая бляшка достигает максимальных размеров и наиболее склонна к распаду и изъязвлению с развитием артерио-артериальной эмболии. Операция может выполняться под местной и общей анестезией шейным доступом и заключается в рассечении артерий, удалении атеросклеротической бляшки. Она проводится на фоне создания умеренной управляемой артериальной гипертензии на время пережатия артерий для защиты мозга от интраоперационной гипоксии: АД повышается на 20−30 мм рт. ст. от исходного и дополняется медикаментозной защитой мозга (гепарин, барбитураты, ГОМК, глюкокортикоидные гормоны, низкомолекулярные декстраны). При проходимой контрлатеральной СА, замкнутом Виллизиевом круге и применении данной методики безопасное время пережатия артерий возрастает до 1 часа. Для лечения ПИ БЦА, которые в настоящее время большинством ангиохирургов относится к жизнеопасным состояниям, предполагающим активную хирургическую тактику, используют операции резекции удлиненных артерий или транспозиции устьев внутренних сонных или позвоночных артерий проксимальнее по отношению к старым устьям. У больных с множественными извитостями используется поэтапное хирургическое лечение: сначала оперируется артерия, в бассейне которой имеются наибольшие клинические или томографические проявления, при отсутствии отчетливых полушарных симптомов сонная артерия, в которой имелись наиболее выраженные изменения по данным ангиографии. По нашим данным, у большинства больных с ПИ неврологическая симптоматика регрессирует после первой операции, и вмешательство на других БЦА не требуется. Показания к оперативному лечению ПИ БЦА и позвоночных артерий:

Осложнения Учитывая особую значимость реваскуляризируемого органа, сложность анатомического строения шеи и грудной клетки, при операциях на БЦА встречается ряд специфических осложнений: Хирургии без осложнений не бывает. Но риск операции должен быть оправдан. Естественно, количество осложнений и летальность должны быть в десятки раз ниже, чем при медикаментозном лечении или естественном течении ИБМ. Заключение Операции на ВДА нельзя рассматривать как абсолютно самостоятельный метод лечения ишемии мозга. Хирургические вмешательства должны быть составной частью комплексного лечения больных с этой жизнеопасной патологией, хотя в судьбе многих больных именно операция может сыграть решающую роль. Успех в лечении больных ишемической болезнью головного мозга может быть достигнут лишь при теснейшем сотрудничестве невропатологов, кардиологов, ангиологов и хирургов. К сожалению, в нашей стране хирургический метод лечения ишемической болезни мозга, несмотря на свою эффективность, не получил достаточного распространения. По данным председателя Российского общества сосудистых хирургов проф. А.В. Покровского, в России выполняют 3 тыс. операций на ВДА ежегодно. Из них около 25% в Москве. Если использовать расчетный норматив минимальной потребности в таких операциях, разработанный в США (750 на 1 млн населения), в Российской Федерации необходимо выполнять 110—120 тыс. операций в год. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ежегодно проводится 150−250 операций. Учитывая, что Санкт-Петербург по возрастному составу остается самым старым городом России, реальная потребность в хирургических операциях на ВДА составляет 3.5−4.5 тыс. операций ежегодно, то есть она покрывается примерно на 4%. У подобного положения есть несколько причин. 1. Отсутствие достаточной информации у врачей, прежде всего невропатологов, и больных о возможностях современной ангиохирургии. 2. Отсутствие преемственности и четкой системы в диагностике и лечении ИБМ. 3. Отсутствие достаточного материально-технического оснащения. 4. Отсутствие достаточного количества хирургов, оперирующих на ВДА. Однако, даже если увеличится количество операций в СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, ВМедА, городской больнице N26, МПБ N2, их начнут выполнять в Госпитале ветеранов войн, мы реально сможем оперировать лишь около 20% нуждающихся. В то же время реальное снижение смертности от ОНМК (3−е место) может быть достигнуто лишь при активном внедрении хирургического метода лечения. Конечно, сама по себе операция не является панацеей. После операции больные должны лечиться и наблюдаться у невропатолога, продолжать получать консервативную терапию дезагрегантами, сосудорасширяющими, при необходимости гипотензивными, препаратами; проходить полноценный курс реабилитации. Крайне важным и до конца не решенным вопросом остается вопрос о рестенозах и прогрессировании атеросклероза в оперированных и неоперированных артериях. Сосудистые операции избавляют от осложнений атеросклероза, но не лечат атеросклероз как таковой. После каротидных эндартерэктомий в отдаленном периоде рестенозы, по данным разных авторов, развиваются у 5−20% оперированных больных. Основные причины этого миоинтамальная гиперплазия и прогрессирование атеросклероза в проксимальных и дистальных по отношению к опериронанному участку сегментах артерий. При повторных операциях на ВДА наблюдаются осложнения у 10% больных. Дальнейшего изучения требуют особенности атерогенеза в ветвях дуги аорты, коррекция АД у больных с данной патологией. Поделиться: |

Источник

Дистрофические изменения церебральных структур встречаются, согласно статистике, у 15-20% пациентов с жалобами на головокружение, тошноту, прочие неврологические проявления. Потому людей с такими симптомами нужно обследовать особенно тщательно.

Хроническая ишемия головного мозга — это длительное, вялотекущее заболевания, сопряженное с нарушением кровообращения в нервных тканях ЦНС.

Встречается как вторичный патологический процесс, обусловленный прочими состояниями. Например, гипертонией, сосудистыми мальформациями и образованиями, опухолями, вирусными заболеваниями и многими другими этиологическими факторами.

Симптомы неспецифичны. Сказать, что является причиной плохого самочувствия «на глаз» невозможно. Потому прояснить ситуацию призвана тщательная диагностика под контролем невролога, прочие специалисты привлекаются по необходимости.

Лечение консервативное. Операции требуется относительно редко, есть примерный перечень показаний к хирургическому вмешательству.

В то же время, вне качественной терапии есть риск развития инсульта и смерти от острого нарушения гемодинамики.

Механизм становления и патогенез

В основе заболевания лежит ослабление нормального питания церебральных структур.

Вариантов несколько, но во всех известных случаях возникает замедление движения жидкой соединительной ткани по сосудам в результате механического препятствия.

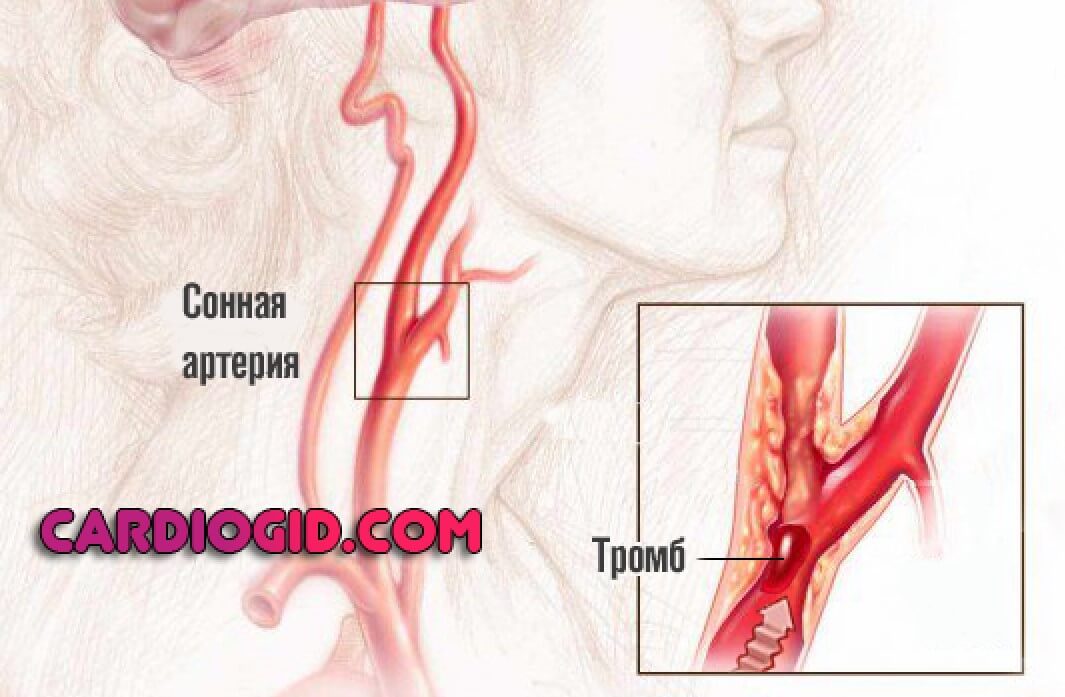

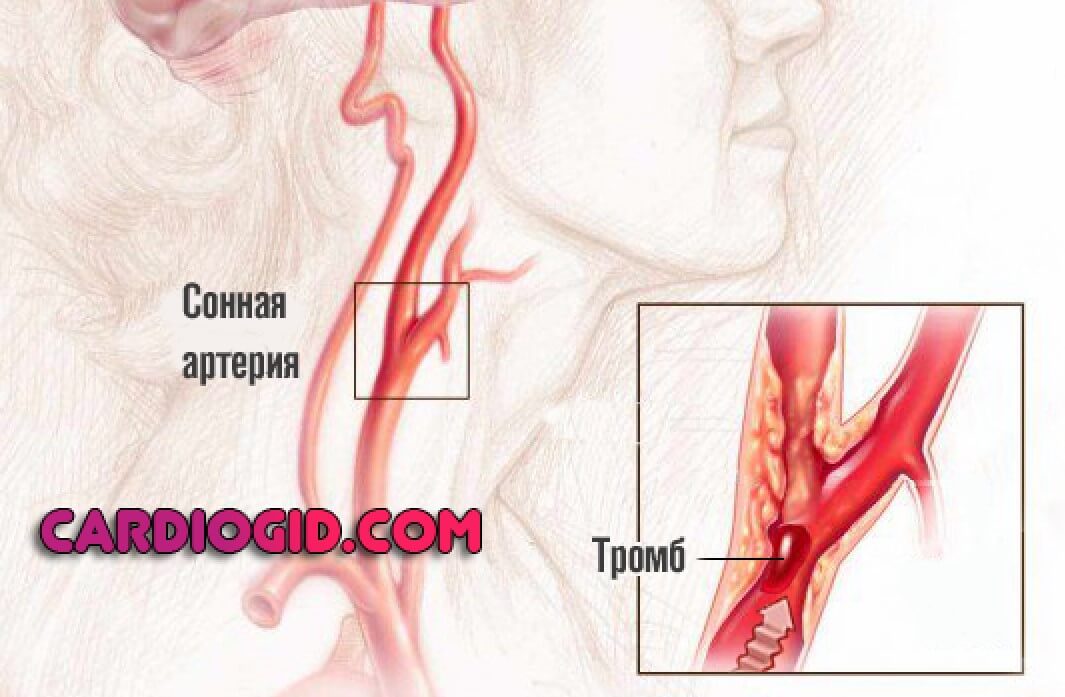

А что явилось его причиной: стеноз (сужение) просвета, закупорка холестериновой бляшкой, тромбом, мальформация, аневризма прочие аномалии анатомического развития — нужно выяснять.

Недополучая питательных веществ и кислорода, ткани начинают гибнуть. Отмирание или некроз, однако, не достигают некоей критической массы, при которой процесс приобретает лавинообразный, неконтролируемый характер — такое неотложное состояние называется инсультом.

Дисциркуляторная энцефалопатия — другое наименование хронической ишемии (сокращенно ХИГМ), считается предшественницей острого некроза церебральных тканей.

Восстановление представляет большие трудности, но добиться стойкой коррекции необходимо. На кону жизнь пациента. Требуется госпитализация в неврологический стационар.

Стадии дисциркуляторной энцефалопатии

Хроническая ишемия мозга проходит 3 фазы в развитии. Дифференцируются они по степени выраженности клинической картины и ее полноте.

Первая стадия

Сопровождается минимальной симптоматикой когнитивного плана. Сознание ясное, критика к состоянию сохранена. Возникает незначительная эмоциональная нестабильность. Пациент быстро переходит к полярным явлениям: плакал — начинает смеяться и наоборот.

Клиника похожа на проявления маниакально-депрессивного психоза с той разницей, что смена эпизодов происходит стремительно, в течение нескольких часов или даже минут.

Интеллект сохранен. Однако скорость реакции на внешние стимулы, мыслительной активности ниже нормы, что обнаруживается в ходе проведения специализированных тестов на определение умственных способностей.

Возможно развитие слабых головных болей, тошноты, рвота, вертиго с краткими эпизодами нарушения ориентации в пространстве. В целом, состояние пациент слабо изменено относительно нормы, обнаружить проблему может только врач.

Чаще всего подобная стадия патологического процесса выявляется случайно в ходе диагностики оп поводу прочих заболеваний. Хроническая ишемия 1 степени хорошо поддается медикаментозному лечению.

Вторая стадия

Сопровождается выраженным неврологическим дефицитом, однако состояние все еще считается пограничным.

Когнитивная, мнестическая деятельность ослабевает существенно. Объективно это проявляется снижением скорости умственной активности и памяти.

Возможны экстрапирамидные расстройства, индуцированный вторичный или третичный паркинсонизм (выражается мышечной ригидностью, неспособностью адекватно переносить физические нагрузки).

Возникают парезы и параличи отдельных групп мышц, обычно задействована мимическая мускулатура, язык. Потому развиваются еще и речевые нарушения.

Внимание:

Хроническая ишемия головного мозга 2 степени возникает спустя несколько лет от начала процесса. Лечится много хуже, но восстановление, обратное течение вполне возможно.

Третья стадия

Дефицит критический. Помимо собственно неврологических проявлений вроде параличей, парезов, головных болей и прочих, возникают продуктивные симптомы. Галлюцинации, отрывочный бред.

Это органические психотические признаки. Они требуют помощи профильного специалиста.

Прием нейролептиков не имеет большого смысла, потому как это устранение следствия. Нужно бороться с первопричиной.

Нарушаются основные рефлексы. Диагностируется недержание кала и мочи. Реакции на внешние стимулы простейшие, стереотипные.

Аффект уплощен, что выражается в апатико-абулическом синдроме. Иначе говоря, пациент безразличен ко всему, что происходит с ним. Погружен глубоко в себя, деятельность отсутствует или стереотипна. Вроде приема пищи. И то не всегда.

Неврологические симптомы

Хроническая церебральная ишемия характеризуется группой выраженных симптомов, но они недостаточно специфичны. Потому сказать, что стало причиной без диагностики невозможно.

Примерная клиническая картина складывается их таких моментов:

- Головная боль. Мучительная, средней интенсивности. Возникает спонтанно, продолжается по нескольку часов, потом проходит сама. По мере прогрессирования патологического процесса симптом усугубляется, становится более выраженным. По характеру давящий, ноющий, тюкающий. Следует в такт за биением сердца.

- Вертиго. Головокружение. Эпизоды, как правило, возникают самостоятельно, вне связи с болевым синдромом. В то же время, длительность течения минимальна. От нескольких минут до пары часов. Заканчиваются полным регрессом проявления.

- Тошнота и рвота. Рефлекторные, потому облегчения не приносят даже после процесса опорожнения желудка. Встречаются относительно часто в клинической практике. Симптом развивается несколько раз в неделю, обычно на пике приступа головной боли и неврологической симптоматики вообще.

- Слабость, сонливость, снижение продуктивности мышления и деятельности. Это связано с падением качества кровотока. Скорость передачи нервных импульсов скудная, интенсивность выработки особых медиаторов также ниже.

Пациент чувствует себя вялым. Астения сопровождает человека постоянно. Ночной отдых не приносит облегчения.

Страдающие списывают плохое самочувствие на модный синдром хронической усталости, которого не существует ни в международном классификаторе болезней, не вообще в природе. Это всегда указание на ишемию церебральных структур и истощение.

- Обмороки. Возникают спонтанно. Сначала неглубокие, пациент сравнительно легко вывести даже с помощь спиртового раствора аммиака. Затем все глубже. Присоединение нарушений сознания — негативный прогностический признак. Указывает на приближение инсульта.

Нарушения рефлексов

- Параличи, парезы лицевых мышц, отдельных групп мускулатуры тела. Как правило, с одной стороны, противоположной месту ишемии. Проявляются слабостью, невозможностью полноценно управлять движениями, особенно тонкими.

- Парестезии. Ощущение бегания мурашек по телу.

- Отклонение процесса говорения, артикуляции. В результате нарушения иннервации языка. Подобный симптом встречается особенно часто.

- Снижение переносимости физических нагрузок. Развиваются экстрапирамидные расстройства, так называемый индуцированный паркинсонизм. Это синдром, а не самостоятельный диагноз.

- Тремор. Дрожание конечностей, головы. В рамках того же симптоматического комплекса.

- Недержание кала, мочи. В результате нарушений работы спинного мозга.

Когнитивные и психические дисфункции

Третья группа патологических проявлений:

- Снижение скорости мышления. В том числе пациент не может с прежней быстротой выполнять простейшие действия, вроде сложения, вычитания, подбора верного термина. Формально интеллект сохранный. По мере прогрессирования все становится хуже, пока не наступил глубокое слабоумие. Это конечная точка развития хронической ишемии головного мозга.

- Ухудьшение памяти. Кратковременной и длительной. Пациент не может запомнить простейшие вещи вроде номера телефона, адреса, имени. Затем наступает генерализованное расстройство с тотальным нарушением процесса.

- Галлюцинации. Истинные, что отличает мозговую ишемию от шизофреноформных синдромов любого плана. Обычно визуальные. Бывает, что задействованы все органы чувств разом. Тогда говорят об онейройдном помрачении сознания. Лечится отклонение в психоневрологическом диспансере.

- Бред. Фабула простая, зависит от индивидуальных воззрений пациента. Обычно мистическая или религиозная. Идеи отрывочны, не собраны в цельную продуманную систему как при шизофрении.

- Апатико-абулический синдром. Нежелание что-либо делать и реагировать на окружающую действительность. Поздняя стадия патологического процесса.

В конечном итоге пациент полностью отрывается от мира, не способен обслуживать себя. Большую часть времени бесцельно лежит.

Причины

Основной фактор развития хронической церебральной ишемии — атеросклероз. То есть сужение или закупорка сосудов шеи, мозга холестериновыми бляшками, тромбами.

Развивается, преимущественно, у курильщиков, людей с нарушением обмена веществ, лежачих больных.

Другой фактор — гипертония. Стойкий рост артериального давления.

Возможны опухоли, гидроцефалия с избыточным воздействием ликвора на церебральные ткани, вирусные и инфекционные заболевания (менингит, энцефалит) и последствия таковых, кардиальные патологии со снижением насосной функции сердца, аномалии развития мозга и артерий, врожденные и приобретенные (чаще).

Внимание:

Оценка этиологии, происхождения играет первостепенную роль. Без определения причины нет смысла и в лечении. Удастся в лучшем случае устранить симптомы, но не более. Прогрессирование неумолимо пойдет вперед и закончится гибелью человека или тяжелой инвалидностью.

Диагностика

Проводится в неврологическом стационаре в запущенных случаях. Если точных предположений еще нет — в амбулаторных условиях под контролем профильного специалиста.

Что требуется для определения источника проблемы:

- Устный опрос больного. О жалобах, самочувствии. При развитии неврологического дефицита возможна помощь родственника.

- Сбор анамнеза. Перенесенные и текущие заболевания, привычки, образ жизни, семейная история и прочие важные моменты, вплоть до течения родов, аллергических реакций.

- Рутинное неврологическое исследование. Оценка рефлексов, высшей нервной деятельности. Позволяет на ранних стадиях определить нарушения работы ЦНС. Информативная методика.

Все указанные способы направлены на составление клинической картины.

Дальше врач выдвигает гипотезы и начинает проверять каждую по отдельности с помощью инструментальные методик:

- ЭЭГ. Показывает активность головного мозга в различных областях. Используется на любой стадии.

- МРТ церебральных структур. Назначается всегда. Обнаруживает опухоли, участки демиелинизации (рассеянного склероза), сосудистые образования и аномалии, пороки, вирусные очаги и прочие моменты. По информативности исследование едва ли не главное в деле оценки.

- Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений. На случай, если причина патологии в нарушении сократительной способности мышечного органа или же гипертонической болезни. Тогда потребуется консультация кардиолога.

Перечень неполный. Это всего лишь примерный список.

Необходимо дифференцировать ишемическую болезнь головного мозга с расстройствами ментальной сферы. Например, с шизофренией, алкогольными делириями, прочими состояниями.

Здесь на помощь приходит психиатр. Он проводит серию тестов, направленных на оценку эмоционально-волевой, интеллектуальной сфер и дает свое заключение. Возможно причина не там, где ее ищут.

Лечение

Преимущественно консервативное. Операции по показаниям. Суть в восстановлении нормального церебрального кровотока.

Для этого нужно устранить первопричину нарушения гемодинамики. Здесь существует масса вариантов.

Если виной всему стала гипертония, назначается систематический прием препаратов для снижения артериального давления.

- Ингибиторы АПФ.

- Диуретики с мягким действием.

- Антагонисты кальция.

- Бета-блокаторы и прочие средства подобного рода, в том числе центрального эффекта (Моксонидин, как вариант).

Эндокринные патологии купируются гормональным замещением. Зависит от конкретной формы заболевания.

Падение сократительной способности миокарда, сердечная недостаточность требует применения гликозидов (Дигоксин) в комплексе с препаратами для активизации метаболических процессов в сердечной мышце (Рибоксин или Милдронат).

Дозировки определяются специалистом, обе категории медикаментов потенциально опасны при самостоятельном использовании.

Атеросклероз считается причиной номер один. Это сужение или, чаще, закупорка сосудов холестериновыми бляшками. Применяются статины. Специальные препараты для разрушения жирных отложений и выведения излишков липидов. Это основа терапии.

Что касается симптоматического воздействия. Назначаются медикаменты следующих групп:

- Цереброваскулярные. Нормализуют питание головного мозга, ускоряют кровоток. Вестибо, Актовегин, Пирацетам и прочие. Наименований множество.

- Спазмолитики. Устраняют патологическое напряжение стенок сосудов.

- Анальгетики. Для купирования головных болей, когда таковые возникают.

- Ангиопротекторы. Для защиты артерий от негативного влияния.

- Антиагреганты. Восстанавливают текучесть крови. Предотвращают образование тромбов.

Все наименования подбираются только врачом. Самолечение чревато осложнениями и гибелью.

При развитии инфекционных заболеваний показано применение антибиотиков и проведение дезинтоксикации. Важно использовать мочегонные, чтобы предотвратить отек головного мозга и скорую смерть.

Оперативное лечение назначается в крайних случаях. Основания для терапии хирургическими методами это артериовенозные аномалии, аневризмы и мальформации, непроходимость сосудов шеи (базилярных и пр.) запущенный атеросклероз с затвердеванием бляшки, опухоли головного мозга.

Терапия может продолжаться долгое время, от полугода до 12 месяцев. Зависит от тяжести состояния. В некоторых случаях применение препаратов — пожизненная мера. Это залог постоянной компенсации отклонений.

Прогноз

При выявлении происхождения хронической ишемии головного мозга и возможном лечении, подобранной тактике — благоприятный.

Негативные факторы это: старческий возраст, общее тяжелое состояния, стремительное прогрессирование болезни, выраженная клиника, плохой ответ на применение медикаментов, отсутствие эффекта или его недостаточная выраженность, гипертония 2-3 стадии, сахарный диабет, невозможность провести операцию при необходимости таковой, негативный семейный анамнез и отягощенная наследственность.

В любом случае, шансы на коррекцию есть. Хорошая перспектива присутствует на 1-2 стадиях, затем прогноз однозначно плохой. Начинаются необратимые изменения в головном мозге.

Даже после восстановления кровотока добиться стойкой коррекции невозможно. Останется неврологический дефект, обычно по типу слабоумия.

Осложнения

Основное — инсульт. То есть острое нарушение питания нервных скоплений с отмиранием таковых и развитием выраженного дефицита. Какого плана — зависит от очага поражения.

Высока вероятность сосудистой деменции. По симптомам она похожа на болезнь Альцгеймера, но потенциально обратима. Есть возможность полного излечения на ранних стадиях.

В заключение

Хроническая ишемия головного мозга, она же цереброваскулярная недостаточность — вялотекущее заболевание, сопряженное с падением локальной гемодинамики в ЦНС.

Это предшественница инсульта, при грамотном лечении, особенно на 1 стадии, есть шанс полного восстановления. Важно не упустить момент.

При развитии первых же проявлений, вроде головных болей, тошноты и прочих, нужно отправляться к врачу-неврологу.

Источник