Идиопатическая легочная гипертензия код мкб

Что такое лёгочная гипертензия

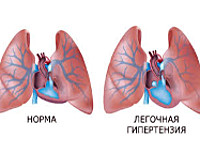

Лёгочная гипертензия (ЛГ) — группа заболеваний, которое характеризуется патологическим состоянием дыхательной системы организма, вызванным увеличением давления в легочной артерии. Болезнь имеет сложную этиологию и патогенез, что значительно затрудняет своевременную диагностику и лечение.

Лёгочная артерия является наиболее крупным и важным парным сосудом малого круга кровообращения, обеспечивающим перенос венозной крови к легким. От его состояния зависит правильное функционирование дыхательной системы.

В норме среднее давление в легочной артерии должно составлять не более 25 мм рт. ст. Под воздействием различных факторов (физическая нагрузка, возраст, прием определенных лекарственных препаратов) эти значения могут незначительно варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Это физиологическое повышение или понижение не несет угрозы здоровью. Но если среднее давление превышает 25 мм рт. столба в покое, то это признак легочной гипертензии.

Болезнь поражает, преимущественно, женщин. Лёгочная гипертензия также диагностируется у детей, связано это с наличием пороков сердца.

Заболевание встречается редко. Идиопатическая ее форма регистрируется 5 — 6 случаев на 1 млн населения.

Код по МКБ-10

Легочная гипертензия находится в МКБ-10 в группе с шифром I27, под которым обозначены формы легочно-сердечной недостаточности, не указанные в остальных классах.

Первичная легочная гипертензия шифруется I27.0 и характеризуется возникновением болезни без ясной этиологии.

Различные формы вторичной легочной гипертензии, возникающие как следствие иных заболеваний, обозначены кодом I27.2.

Классификация патологии

В медицинской практике выделяются следующие типы лёгочной гипертензии:

- Первичная легочная гипертензия. Встречается редко и вызвана наследственным фактором, связанным с мутациями на генном уровне. Отдельно выделяется идиопатическая форма первичной легочной гипертензии, причины развития которой не могут быть определены.

- Вторичная легочная гипертензия. Эта форма заболевания развивается на фоне иной патологии или под влиянием негативных внешних причин. Часто болезнь развивается по причине врожденных пороков сердца, заболеваний соединительной ткани, инфекционных (ВИЧ), паразитарных (шистосомоз) и системных патологий (например, при гемолитической анемии). Также легочная гипертензия может развиться при приеме лекарственных препаратов (антибиотиков). Существует данные, связывающие возникновение патологии с контактом с агрессивными химическими соединениями, в частности, с асбестом.

- Тромбоэмболическая легочная гипертензия. Причиной ее возникновения является тромб, который в процессе своего движения по кровотоку закупоривает просвет легочной артерии. Эта форма болезни имеет быстрое течение с развитием острой дыхательной недостаточности и ортостатического коллапса.

- Смешанная легочная гипертензия. Возникновение этой формы болезни связано с наличием в анамнезе иных заболеваний (почечная недостаточность, онкологические патологии, васкулит и т. д.). Причинная связь между ними и уровнем давления в легочной артерии в полной мере не определена.

Причины и факторы риска

Причины развития первичной лёгочной гипертензии доподлинно неизвестны. Существует теория, что ее возникновение может быть соотнесено с генетическими, а также аутоиммунными процессами.

Также зарегистрированы случаи, когда лёгочная гипертензия возникала у членов одной и той же семьи при наличии пороков сердца по нисходящей линии, что свидетельствует о значительной роли наследственного фактора.

Патогенез болезни обусловлен постепенным сужением просвета в русле легочной артерии, а также сосудов легких и малого круга кровообращения в целом. Это связано не с атеросклеротическими изменениями, что характерно для пациентов, страдающих артериальной гипертензией, а с патологическим утолщением стенок вен и капилляров, что приводит к потере ими эластичности.

Следствием этих процессов является увеличение кровяного давления в легочной артерии и сосудистой сетке легких. Вследствие этой патологии наблюдаются явления общей гипоксии и недостаточности тканевого питания.

В тяжелых случаях легочной гипертензии возможно присоединение воспалительных процессов, охватывающих внутренний выстилающий слой сосудов – эндотелий. Этот фактор повышает риск возникновения тромбоза легочной артерии и иных осложнений.

Факторы риска развития легочной гипертензии:

- женский пол;

- возраст от 20 до 40 лет;

- инфекционные заболевания (ВИЧ, гепатит);

- портальная гипертензия;

- прием лекарственных препаратов (оральные контрацептивы, антидепрессанты);

- болезни сердца;

- состояния, связанные с артериальной гипертензией.

Существуют отдельные исследования, доказывающие высокий риск развития легочной гипертензии при частом употреблении рапсового масла, однако причинно-следственная связь между этим до конца неясна.

Симптомы патологии, классы заболевания

Легочная артериальная гипертензия, за исключением ее тромбоэмболической формы, имеет медленное развитие. Клинические симптомы нарастают постепенно и слабо проявляют себя. Возможно и их полное отсутствие.

Ведущим симптомом легочной гипертензии является одышка, которая поначалу присутствует лишь во время усиленных физических нагрузок, но по мере прогрессирования патологического процесса начинает возникать в покое. На последних стадиях заболевания выраженность одышки настолько сильна, что больной не в состоянии совершать элементарных бытовых действий самостоятельно.

Характерным отличием одышки при легочной гипертензии от аналогичного симптома при сердечной недостаточности, связанной с образованием пороков сердца, является то, что она не проходит при смене положения тела больного.

Кроме одышки, характерными признаками заболевания являются:

- сухой кашель;

- увеличение печени и ее болезненность;

- отечность нижних конечностей;

- загрудинные боли;

- повышенная утомляемость и постоянная слабость;

- охриплость голоса (наблюдается не у всех больных).

Легочная гипертензия – болезнь, характеризующаяся постепенным нарастанием патологической симптоматики, нарушающей работу сердца. В зависимости от ее выраженности принято выделять 4 класса (стадии) заболевания.

- I класс. Гипертензия 1 степени – начальная форма болезни. Пациент не ощущает патологических изменений. Физические нагрузки переносятся легко, двигательная активность не страдает.

- II класс. На 2 стадии физические нагрузки переносятся как обычно, однако при их высокой интенсивности больной отмечает появление сильной одышки и повышенной утомляемости. Степень выраженности морфологических изменений сосудов и внутренних органов незначительна.

- III класс. На 3 стадии привычные физические нагрузки переносятся плохо. Умеренная активность сопровождается большинством перечисленных выше симптомов. На ЭКГ отмечается гипертрофия правого желудочка сердца.

- IV класс. Проявление характерной симптоматики наблюдается при отсутствии нагрузок. Отмечается невозможность выполнения повседневных задач. Больной нуждается в постоянном уходе. На 4 стадии присоединяются симптомы сердечной недостаточности.

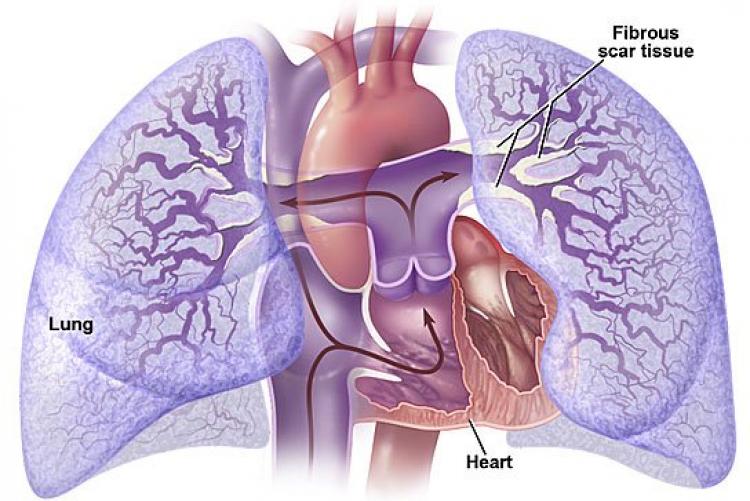

Осложнения легочной гипертензии

Легочная гипертензия, связанная с повышением давления в легочной артерии сопровождается серьезными осложнениями, со стороны сердечно-сосудистой системы. В процессе развития патологических процессов, связанных с легочной артериальной гипертензией, возникает гипертрофия правого желудочка сердечной мышцы. Это происходит из-за повышенной нагрузки на эту камеру, в результате чего сократительная способность ее ухудшается, что приводит к развитию сердечной недостаточности.

Гипертензия 1 степени характерна тем, что у больных могут отмечаться нарушения в работе сердца, выражающиеся в тахикардии сердца и мерцательной аритмии.

По мере изменений сосудистых стенок, в венах образовываются кровяные сгустки – тромбы. Они сужают просвет сосудов, что приводит к усилению выраженности симптоматики. Оторвавшийся тромб может заблокировать кровоток, что приводит к тромбоэмболии легочной артерии, которая в отсутствие своевременной медицинской помощи заканчивается смертью больного.

При наличии в анамнезе артериальной гипертонии, легочная гипертензия увеличивает частоту и степень выраженности кризов, которые, чреваты развитием инфаркта или инсульта.

Серьезным осложнением болезни является летальный исход, который возникает либо в результате дыхательной недостаточности, либо как следствие нарушений в работе сердца.

Диагностика

Диагностика легочной гипертензии начинается со сбора анамнеза. Уточняется характер и продолжительность симптомов, наличие хронических заболеваний, образ жизни пациентов и сопутствующие факторы риска.

При непосредственном осмотре выявляются следующие характерные признаки:

- синюшность кожных покровов;

- увеличение печени;

- набухание шейных вен;

- изменения в сердце и легких при выслушивании их при помощи фонендоскопа.

Ведущая роль в диагностике легочной гипертензии принадлежит инструментальным методам.

Катетеризация легочной артерии. Посредством этого метода измеряется давление в легочной артерии. Суть исследования заключается в том, что после пункции вены в ее просвет вводится катетер, к которому подключен прибор для измерения артериального давления. Метод является информативным при выявлении любых форм гемодинамических нарушений. И входит в стандарт исследований при подозрении на легочную гипертензию. Катетеризация показана не всем пациентам, при наличии сердечной недостаточности или тахиаритмии возможность ее проведения оценивается после консультации кардиолога.

ЭКГ. При помощи электрокардиографии выявляются патологии, связанные с нарушениями электрической активностью сердца. Также этот метод позволяет оценить морфологическую структуру миокарда. Косвенными признаками легочной гипертензии на ЭКГ являются дилатации правого желудочка сердца и смещение ЭОС вправо.

УЗИ сердца. УЗИ позволяет оценить структуру сердечной мышцы, размер и строение ее камер, состояние клапанов и коронарных сосудов. Изменения, связанные с утолщением стенок предсердий и правого желудочка, опосредованно свидетельствуют о легочной гипертензии.

Спирометрия. Такое тестирование позволяет оценить следующие функциональные особенности бронхолегочной системы:

- жизненная емкость легких;

- общая емкость легких;

- объем выдоха;

- проходимость дыхательных путей;

- скорость выдоха;

- частота дыхания.

Отклонения вышеуказанных показателей от нормы свидетельствует о патологиях функции внешнего дыхания.

Ангиопульмонография. Методика заключается во введении контрастного вещества в сосуды легких в целях проведения рентгенологического исследования на предмет выявления патологий морфологического строения легочной артерии. Ангиопульмонография выполняется в том случае, когда остальные способы диагностики не могут с уверенностью определить наличие изменений. Это связано с высоким риском осложнений во время проведения процедуры.

Компьютерная томография (КТ). При помощи КТ возможно добиться визуализации изображения органов грудной клетки в различных проекциях. Это позволяет оценить морфологическое строение сердца, легких и сосудов.

Вышеперечисленные методы диагностики являются наиболее информативными, однако наличие первичной легочной гипертензии возможно определить лишь на основании совокупности полученных результатов исследований.

Класс болезни определяется при помощи «шестиминутного теста». В результате оценивается толерантность организма к физическим нагрузкам.

Методы лечения легочной гипертензии

Лечение пациентов с легочной артериальной гипертензией заключается в устранении симптомов и приостановке развития патологических процессов. В этих целях используются различные методы терапии.

Общие рекомендации

Наличие легочной гипертензии предполагает коррекции образа жизни пациентов. К подобным мерам следует отнести:

- выполнение ежедневных упражнений ЛФК, способствующих улучшению тонуса кровеносных сосудов, но не требующих повышенной дыхательной активности;

- избежание чрезмерных физических нагрузок;

- профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательной системы (бронхит, пневмония), а при их возникновении своевременное лечение;

- профилактика анемии, заключающаяся в приеме специальных лекарственных препаратов (Сорбифер);

- отказ от гормональных методов контрацепции;

- отказ от курения и чрезмерного употребления алкогольных напитков.

Медикаментозная терапия

- Сосудорасширяющие препараты (например: Нифедипин, Кардилопин). Широко применяется при лечении ЛГ. Они снижают тонус сосудистых стенок, способствуя их расслаблению и снижению общего давления в венах и артериях. В результате этого увеличивается диаметр сосудов и улучшается кровоток.

- Простагландины (например: Трепростинил). Лекарственные средства, способствующие снятию сосудистого спазма. Прием простагландинов является профилактикой образования тромбов. Эффективны при всех типах ЛГ.

- Сердечные гликозиды (Дигоксин, Строфантин, Коргликон). При их приеме снижается спазм сосудов, увеличивается приток крови к сердечной мышце, повышается толерантность сосудистой системы к внешним неблагоприятным факторам. При легочной гипертензии используются в целях профилактики и лечения поражений сердца.

- Антикоагулянты (Аспирин, Эликвис). Предупреждают развитие тромбоза, а также растворяют уже имеющиеся кровяные сгустки.

- Диуретики (Фуросемид). Мочегонные препараты обеспечивают отток лишней жидкости из организма, что снижает объем циркулирующей крови. Это минимизирует нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствует снижению давления в большом и малом круге кровообращения.

- Антагонисты рецепторов эндотелина (Бозентан, Траклир). Патологический процесс в сосудах у пациентов с легочной артериальной гипертензией обусловлен разрастанием внутренней выстилающей поверхности сосудов – эндотелия. Прием лекарств этой группы значительно замедляет развитие заболевания.

Дополнительно применяются:

- Кислородотерапия. Используется, в первую очередь, у пациентов с дыхательной недостаточностью и наличием пороков сердца. В результате проведения процедуры происходит насыщение крови кислородом, что обеспечивает нормальное питание тканей организма.

- Оксид азота. Вдыхание оксида азота положительно воздействует на сосуды легких. Улучшается кровоток, снижается сопротивление их стенок. Устраняется одышка и боли, а также увеличивается толерантность к физическим нагрузкам.

Диета

Правила питания при легочной гипертензии предполагают ограничение в рационе соли и жиров животного происхождения. Разрешены к употреблению:

- овощи;

- фрукты;

- молочные продукты;

- маложирная мясная пища (говядина, птица);

- нежирная рыба;

- орехи, сухофрукты.

Следует избегать частого употребления кофе и крепкого чая.

Важно соблюдать питьевой режим во избежание отеков. Объем потребляемой жидкости должен составлять около 2 л воды в сутки.

Методы хирургического вмешательства

- Пересадка сердца или системы легкие-сердце. Это высокотехнологичная операция применяется, когда методы стандартной терапии исчерпывают себя. Трансплантация сердца и легких представляет собой значительную проблему ввиду нехватки доноров, а также возможных проблем, связанных с отторжением их организмом реципиента. Пациенты после трансплантации с этим живут в среднем около десяти или пятнадцати лет.

- Тромбэндартерэктомия. Данное операционное вмешательство подразумевает механическое удаление тромба в русле легочной артерии. Относится к малоинвазивному виду хирургии.

Методы народной медицины

Важно! Методы народной медицины не могут рассматриваться как самодостаточный способ лечения, их применение возможно только в комплексе с основной терапией по согласованию с врачом.

- Настой плодов рябины. Чайную ложку ягод рябины необходимо заварить одним стаканом кипятка и оставить настаиваться на протяжении одного часа. Полученное средство процедить и употреблять по половине стакана 3 раза в день. Длительность приема составляет один месяц. Средство способствует устранению выраженности симптоматики заболевания (устранение одышки, загрудинных болей).

- Настойка из соцветий календулы. 50 грамм высушенных соцветий необходимо залить 150 граммами спирта и настаивать в течение недели в сухом холодном месте без доступа солнечного света. Принимать средство необходимо по 25 капель трижды в сутки на протяжении одного месяца.

Профилактика

Методы специфической профилактики отсутствуют.

Общие профилактические меры направлены на устранение факторов риска и улучшение состояния здоровья организма:

- своевременное лечение инфекционных заболеваний;

- устранение воздействия на организм тяжелых физических нагрузок;

- умеренная двигательная активность;

- устранение вредных привычек (алкоголь, курение);

- прием лекарственных препаратов для профилактики тромбообразования;

- лечение пороков сердца.

Если легочная гипертензия уже диагностирована, то профилактика направлена на снижение вероятности развития возможных осложнений. При первичной легочной гипертензии необходим прием всех назначенных врачом лекарственных средств и выполнение его рекомендаций в полном объеме. Умеренная двигательная активность способствует сохранению активного образа жизни.

Прогноз для жизни

Сколько можно прожить при этой болезни? Прогноз зависит от запущенности патологических процессов в сосудах. При диагностировании ЛГ на поздних стадиях, пятилетняя выживаемость пациентов низкая.

Также на прогноз исхода заболевания влияет реакция организма на проводимое лечение. Если давление в легочной артерии начинает снижаться или остается на одном уровне, то при поддерживающей терапии пациент может прожить до 10 лет. При его повышении до 50 мм рт. ст и выше, болезнь вступает в стадию декомпенсации, когда нормальное функционирование организма невозможно даже при условиях проведения адекватной медикаментозной терапии.

Пятилетняя выживаемость на этой стадии болезни составляет не более 10%.

Легочная артериальная гипертензия – опасное заболевание, имеющее очень серьезный прогноз для жизни. Несмотря на то что оно встречается достаточно редко, являясь, в большинстве случаев, следствием иных болезней, полное излечение невозможно. Существующие методики лечения направлены на устранение неблагоприятных симптомов и замедление развития патологических процессов, полностью их устранить нельзя.

Источник

Первичная легочная гипертензия – наследственная патология, характеризующаяся повышенным давлением внутри легочной артерии и усиленным общим легочным сосудистым сопротивлением. Проявляется одышкой, повышением частоты сердечных сокращений, непродуктивным кашлем, потерей сознания, загрудинными болями, непереносимостью физических нагрузок, отеками, кровохарканьем. Назначаются инструментальные методы исследования сердца, сосудов, диагноз подтверждается данными измерения давления в легочном стволе. Лечение включает прием вазодилатирующих препаратов, коррекцию ежедневных нагрузок.

Общие сведения

Первичная легочная гипертензия (ПЛГ) имеет ряд синонимичных названий: идиопатическая легочная гипертензия, синдром Аэрза-Арилаго, болезнь Аэрза, болезнь Эскудеро. Распространенность данной патологии невелика, в течение года диагноз устанавливается 1-2 людям из 1 млн. Наибольшая подверженность болезни определяется у женщин от 20 до 30 лет и у мужчин от 30 до 40 лет. Дети, подростки и люди старческого возраста (после 60 лет), заболевают редко, их доля среди всех больных составляет не больше 7-9%. Половой и расовой предрасположенности к патологии не выявлено. Среднее время от дебюта до подтверждения диагноза составляет 2 года, средняя выживаемость больных – от 3 до 5 лет.

Первичная лёгочная гипертензия

Причины первичной легочной гипертензии

Этиология заболевания изучена недостаточно. Предполагается, что ПЛГ относится к наследственным патологиям. У пациентов обнаруживаются мутации генов, определяющих производство сосудорасширяющих соединений – NO-синтазы, карбимил-фосфат синтазы, транспортеров серотонина, а также активность рецептора типа второго костного морфогенетического белка. Механизм генетической передачи аутосомно-доминантный, сопровождается неполной пенетрацией. Это означает, что дебют болезни возможен при наличии одного или двух дефектных генов в аллели, но иногда заболевание остается непроявленным. Передача мутации происходит с тенденцией к манифестации патологии в более раннем возрасте и с более тяжелым течением в следующих поколениях. Носительство мутационного гена или генов приводит к развитию симптоматики не всегда, а только при воздействии пусковых факторов, к которым относятся:

- Медикаментозные, наркотические интоксикации. ПЛГ потенцируется приемом амфетаминов, L-триптофана, аминорекса, фенфлурамина. Предполагается негативное влияние мета-амфетаминов, кокаина, препаратов химиотерапии.

- Физиологические состояния. Спровоцировать начало болезни могут роды и гестация. В группе высокого риска находятся беременные женщины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, осложнениями в родах.

- Сопутствующие заболевания. Установлено, что к развитию ПЛГ предрасполагает системная или портальная гипертензия, ВИЧ-инфекция, болезни печени, врожденные шунты между легочными и системными сосудами. Вероятно, пусковыми механизмами могут стать тиреопатии, гематологические заболевания, генетические метаболические патологии.

Патогенез

Развитие ПЛГ происходит в несколько этапов. Вначале нарастает дисфункция или появляются повреждения сосудистого эндотелия, возникает дисбаланс производства и секреции вазодилатирующих и вазоконстрикторных соединений. Повышается продукция тромбоксана и эндотелина-1 – пептида с митогенным действием на гладкомышечные клетки. Образуется недостаток вазодилатирующих соединений, основными из которых являются окись азота и простациклин. Сосуды легких сужаются.

На втором этапе формируются необратимые изменения структуры сосудов легких. Из эндотелиальных клеток высвобождаются хемокины, которые вызывают перемещение клеток гладких мышц во внутреннюю оболочку легочных артериол. Запускается процесс патологического разрастания стенок сосудов внутрь и усиления производства медиаторов с выраженным сосудосуживающим действием, развивается тромбоз. Углубляется поражение эндотелиальных тканей, прогрессирует сосудистая обструкция. Патологические процессы распространяются на все слои сосудистых стенок и разные типы клеток. Увеличивается сопротивление току крови, повышается давление.

Симптомы первичной легочной гипертензии

Первым и наиболее распространенным проявлением ПЛГ является инспираторная одышка. Сначала она отмечается лишь при умеренной физической нагрузке, позже начинает сопровождать повседневную двигательную активность. При тяжелом или продолжительном течении заболевания нарушения ритма дыхания возникают внезапно в покое. Другой частый симптом – боль в груди. По характеру она бывает ноющей, жгучей, сжимающей, давящей, колющей. Продолжительность колеблется от минуты до нескольких дней. Как правило, боль нарастает постепенно, заметно обостряется при занятиях спортом, физическом труде.

Около половины больных при нагрузке испытывают головокружения и обмороки. Внешне это проявляется резким побледнением кожных покровов, а затем появлением синюшной окраски лица, рук и ног, помутнением и иногда – потерей сознания. Длительность подобных симптомов колеблется от 1 до 20-25 минут. У 60% пациентов выявляется учащенное сердцебиение и перебои ритма сердца, у 30% – непродуктивный кашель. У каждого десятого больного развивается однократное или продолжающееся несколько дней кровохарканье. Со временем изменяется форма пальцев – колбовидно утолщаются концевые фаланги, ногти закругляются.

Осложнения

ПЛГ нередко осложняется тромбоэмболией субсегментарных ветвей легочной артерии, мерцательной аритмией, острой сердечной недостаточностью. Наиболее характерна правожелудочковая недостаточность, которая проявляется отеком, распространяющимся от нижних конечностей вверх, асцитом, увеличением печени, набуханием шейных вен, потерей массы тела. При длительном течении болезни возникает декомпенсация по большому кругу кровообращения. Острое состояние сопряжено с риском смертельного исхода, около 27% больных умирают из-за внезапной остановки сердца.

Диагностика

Постановка диагноза первичной легочной гипертензии затруднена, поскольку симптомы неспецифичны, а распространенность болезни незначительна. Обследование проводит врач-кардиолог, терапевт. Пациенты жалуются на слабость, одышку, загрудинные боли. При сборе анамнеза нередко определяется наличие провоцирующего фактора (вирусной инфекции, беременности, родов) и семейной отягощенности. С целью уточнения диагноза, исключения сердечных пороков, рецидивирующей ТЭЛА, ХОБЛ и заболеваний миокарда осуществляется:

- Физикальное исследование. В ходе осмотра обнаруживается акроцианоз (синюшность кожи). Правожелудочковая сердечная недостаточность проявляется набуханием вен шеи, отеками конечностей, накапливанием жидкости в органах брюшины. Аускультация сердца выявляет акцент второго тона над легочной артерией, пансистолический шум, шум Стилла.

- Лабораторные анализы. Назначается клиническое и биохимическое исследование крови, тест на тиреоидные гормоны, антикардиолипиновые антитела, D-димер, антитромбин III и протеин C. Результаты позволяют дифференцировать сердечно-сосудистые заболевания, например, исключить тромбофилию. При ПЛГ возможно определение низкого титра антикардиолипиновых антител.

- Инструментальная диагностика. По результатам ЭКГ ЭОС отклоняется вправо, правый сердечный желудочек и предсердие гипертрофированы, дилатированы. При фонокардиографии диагностируется гипертензия, гиперволемия легочного круга кровообращения. При рентгенографии ОГК левая ветвь и ствол легочной артерии выбухают, корни легких расширены, правые структуры сердца увеличены. Путем катетеризации сердца измеряется давление крови внутри артерии легких, оценивается минутный объем крови, общее легочное сосудистое сопротивление. Диагноз ПЛГ подтверждается при ДЛАср. от 25 мм. рт. ст. в состоянии покоя либо ниже 30 мм .рт. ст. с нагрузкой, ДЗЛА не выше 15 мм. рт. ст., ОЛСС не менее 3 мм рт. ст./л/минуту.

Лечение первичной легочной гипертензии

Терапия нацелена на нормализацию давления крови в артериях и легочном стволе, замедление прогрессирования болезни, предупреждение и устранение осложнений. Пациенты госпитализируются при первичном появлении симптомов, выявлении признаков ускоренного развития болезни, формировании декомпенсации по системному кругу и тромбоэмболии легочного ствола. Лечение проводится в трех направлениях:

1. Медикаментозная терапия. Лекарственные средства позволяют быстро улучшить состояние больных, полностью или частично достичь компенсации нарушенных сердечно-сосудистых функций. Используются препараты следующих групп:

- Антикоагулянты, дезагреганты. Назначаются оральные антикоагулянты – варфарин, гепарин, низкомолекулярные гепарины. Среди дезагрегантов наиболее распространено применение ацетилсалициловой кислоты. Регулярный прием лекарств снижает риск тромбоэмболии.

- Диуретики. Мочегонные средства (петлевые диуретики) уменьшают объем циркулирующей крови, снижают системное давление. В период терапии тщательно контролируется уровень электролитов в крови, функциональность почек.

- Сердечные гликозиды, кардиотоники. Предупреждают развитие и прогрессирование недостаточности функций сердца, корректируют мерцательную аритмию. Часто препараты вводятся внутривенно.

- Блокаторы кальциевых каналов. Вызывают релаксацию гладких мышечных волокон в стенках сосудов, увеличивая их просвет. Лечение целесообразно для лиц с положительной реакцией на вазодилататоры, имеющих один или несколько из следующих показателей: сердечно-сосудистый индекс более 2,1 л/мин/м2, насыщение гемоглобином крови вен больше 63%, давление в правом предсердии менее 10 мм. рт. ст.

- Простагландины. Оказывают вазодилатирующее, антиагрегационное и антипролиферативное действие. Распространено использование простагландина E1.

- Антагонисты эндотелиновых рецепторов. По данным исследований легочной ткани больных, эндотелин-1 участвует в патогенезе ПЛГ, оказывая вазоконстрикторный эффект. Активация системы эндотелина подтверждает необходимость применения антагонистов рецепторов к этому соединению.

- Оксид азота. Данное соединение является сильнодействующим эндогенным вазодилататором. Больным показаны курсы ингаляций на протяжении 2-3 недель.

- ФДЭ-5. Препараты данной группы снижают ОЛСС и нагрузку на правый желудочек. Их прием улучшает движение крови по сосудам, повышает толерантность к физической активности.

2. Коррекция образа жизни. Пациентам рекомендуются физические нагрузки, которые не сопровождаются выраженной одышкой и болями в области груди. Поскольку гипоксия усугубляет течение болезни, противопоказано пребывание в высокогорных регионах. Авиаперелеты должны сопровождаться возможностью оксигенотерапии. Необходимо проведение профилактики простудных заболеваний, особенно тяжелых вирусных инфекций, способных ухудшить течение ПЛГ. Женщинам рекомендуется использовать барьерные контрацептивные средства. Беременность и роды сопряжены с высоким риском смерти матери.

3. Хирургическое лечение. Процедура предсердной септостомии направлена на искусственное образование перфорации межпредсердной перегородки – дополнительный сброс крови снижает давление внутри предсердий, улучшает функциональность сердца. Операция сопровождается риском артериальной гипоксемии и смерти, летальность составляет 5-15%. Другой вариант хирургического лечения – трансплантация легких или комплекса сердца и легких. Выживаемость пациентов спустя 3 года достигает 55%.

Прогноз и профилактика

Средний показатель продолжительности жизни больных – 3-5 лет. Поиски эффективных методов лечения продолжаются. В настоящее время врачам удается снизить риск летального исхода с помощью операций трансплантации легких, но показатели смертности остаются высокими. Система профилактических мер не установлена, генетиками и кардиологами разрабатываются способы скрининговых обследований, которые позволят выявить семьи с отягощенным анамнезом и лиц из групп риска. Последним рекомендуется совместно с врачом решать вопрос о безопасности беременности и родов, своевременно лечить артериальную гипертензию, патологии печени, эндокринные заболевания, избегать заражения ВИЧ и приема веществ, способных спровоцировать ПЛГ.

Источник