Изменения реологических свойств крови у больных с метаболическим синдромом

Кровь представляет собой взвесь (суспензию) клеток, которые находятся в плазме, состоящей из белковых и жировых молекул. К реологическим свойствам относятся вязкость и стабильность суспензии. Они определяют легкость ее движения – текучесть. Для улучшения микроциркуляции применяют инфузионную терапию, препараты, снижающие свертывание и соединение клеток в сгустки.

Нарушение реологии крови

Свойства крови, которые определяют ее прохождение по кровеносной системе, зависят от таких факторов:

- соотношения жидкой (плазменной) части и клеток (преимущественно эритроцитов);

- белкового состава плазмы;

- формы клеток;

- скорости движения;

- температуры.

Нарушения реологии проявляется в виде изменения вязкости и стабильности состояния суспензии. Они бывают местными (при воспалении или венозном застое), а также общими – при шоке или слабости сердечной деятельности. От реологических свойств зависит поступление кислорода, питательных веществ к клеткам.

Рекомендуем прочитать статью о сосудистом тонусе. Из нее вы узнаете о сосудистом тонусе и механизмах регуляции, причинах гипотонии и гипертонии, способах повышения и понижения тонуса сосудов.

А здесь подробнее об Аспирине при инфаркте.

Вязкость крови

При замедлении кровотока эритроциты располагаются не вдоль сосуда (как в норме), а в разных плоскостях, что снижает текучесть крови. В таком случае сосудам и сердцу требуются повышенные усилия для ее продвижения. Для измерения вязкости определяется такой показатель, как гематокрит. Он вычисляется делением объема клеток крови на весь объем. При нормальном состоянии вязкости в крови находится 45% клеток и 55% плазмы. Гематокрит здорового человека равен 0,45.

Чем выше этот показатель, тем хуже реологические характеристики крови, так как ее вязкость выше.

На уровень гематокрита может повлиять кровотечение, обезвоживание или, наоборот, избыточное разведение крови (например, при интенсивной инфузионной терапии). Охлаждение повышает гематокрит более чем в 1,5 раза.

Сладж-феномен

Если нарушается суспензионная стабильность, то есть взвешенное состояние эритроцитов, то кровь может разделиться на жидкую часть (плазму) и сгусток из эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Это становится возможным благодаря объединению, прилипанию, склеиванию клеток. Такое явление называется сладжем, что в переводе означает ил или густую грязь. Сладж клеток крови приводит к тяжелому нарушению микроциркуляции.

Причины возникновения феномена разделения (сепарации) крови:

- недостаточность кровообращения из-за слабости сердца;

- застой крови в венах;

- спазм артерий или закупорка их просвета;

- заболевания крови с избыточным образованием клеток;

- обезвоживание при рвоте, поносе, приеме мочегонных;

- воспаление стенки сосуда;

- аллергические реакции;

- опухолевые процессы;

- нарушение клеточного заряда при дисбалансе электролитов;

- повышенное содержание белка в плазме.

Сладж-феномен приводит к понижению скорости движения крови, вплоть до ее полной остановки. Прямолинейное направление меняется на турбулентное, то есть возникают завихрения потока. Из-за большого количества скоплений кровяных клеток происходит сброс из артериальных в венозные сосуды (открываются шунты), образуются тромбы.

На тканевом уровне нарушаются процессы транспорта кислорода, питательных элементов, замедляются обмен веществ и восстановление клеток при повреждении.

Смотрите на видео о реологии крови и качестве сосудов:

Методы измерения реологии крови

Для исследования вязкости крови используют приборы, которые называются вискозиметрами или реометрами. В настоящее время распространены два типа:

- ротационные – кровь вращается в центрифуге, ее сдвиговое течение рассчитывается при помощи гемодинамических формул;

- капиллярные – кровь течет по трубке заданного диаметра под воздействием известной разницы давлений на концах, то есть воспроизводится физиологический режим кровотока.

Ротационные вискозиметры состоят из двух цилиндров разного диаметра, один из которых вложен в другой. Внутренний соединен с динамометром, а внешний вращается. Между ними находится кровь, она начинает перемещаться благодаря своей вязкости. Модификацией ротационного реометра является прибор с цилиндром, который свободно плавает в жидкости (аппарат Захарченко).

Ротационный реометр

Зачем нужно знать о гемодинамике

Так как на состояние кровотока оказывают большое влияние такие механические факторы, как давление в сосудах и скорость перемещения потока, то для их изучения применимы основные законы гемодинамики. С их помощью можно установить связь между основными параметрами кровообращения и свойствами крови.

Движение крови по сосудистой системе осуществляется благодаря разности давлений, она перемещается из зоны высокого к низкому. На этот процесс оказывают влияние вязкость, суспензионная стабильности и сопротивление стенок артерий. Последний показатель самый высокий в артериолах, так как у них наибольшая длина при небольшом диаметре. Основная сила сердечных сокращений тратится именно на продвижение крови в эти сосуды.

Сопротивление артериол в свою очередь сильно зависит от их просвета, на который действуют различные факторы внешней среды и стимулы вегетативной нервной системы. Эти сосуды называют кранами организма человека.

Длина может измениться в период роста, а также при работе скелетной мускулатуры (региональные артерии).

Во всех остальных случаях длина считается постоянным фактором, а просвет сосуда и вязкость крови относятся к переменным значениям, они определяют состояние кровотока.

Оценка показателей

Основными характеристиками гемодинамики в организме являются:

- Ударный объем – это количество крови, которое поступает в сосуды при сокращении сердца, его норма 70 мл.

- Фракция выброса – отношение систолического выброса в мл к остаточному объему крови в конце диастолы. Она составляет около 60%, если снижается до 45, то это признак систолической дисфункции (сердечной недостаточности). При падении ниже 40% состояние оценивается как критическое.

- Артериальное давление – систолическое от 100 до 140, диастолическое от 60 до 90 мм рт. ст. Все показатели ниже этого диапазона являются признаком гипотонии, а более высокие свидетельствуют об артериальной гипертензии.

- Общее периферическое сопротивление рассчитывается как отношение среднего артериального давления (диастолический показатель и треть от пульсового) к выбросу крови за минуту. Измеряется в дин х с х см-5, составляет от 700 до 1500 единиц в норме.

Для оценки реологических показателей определяют:

- Содержание эритроцитов. В норме 3,9 — 5,3 млн/мкл, оно понижено при анемии, разрушении (гемолизе), опухолях. Высокие показатели бывают при лейкозах, хроническом дефиците кислорода, сгущении крови.

- Гематокрит. У здоровых людей находится в пределах от 0,4 до 0,5. Повышен при пороках сердца, нарушениях дыхания, опухолях или кистах почек, обезвоживании. Снижается при анемии, избыточном вливании жидкостей.

- Вязкость. Нормой считается около 23 мПа×с. Увеличивается при атеросклерозе, сахарном диабете, болезнях дыхательной, пищеварительной систем, патологии почек, печени, приеме мочегонных, алкоголя. Снижается при анемии, интенсивном поступлении жидкости.

Препараты, улучшающие реологию крови

Для облегчения движения крови при повышенной вязкости используют:

- Гемодилюцию – разведение крови при помощи переливания плазмозаменителей (Реополиглюкин, Гелофузин, Волювен, Рефортан, Стабизол, Полиглюкин);

- антикоагулянтную терапию – Гепарин, Фраксипарин, Клексан, Фрагмин, Фенилин, Варфарин, Синкумар, Вессел Дуэ Ф, Цибор, Пентасан;

- антиагреганты – Плавикс, Ипатон, Кардиомагнил, Аспирин, Курантил, Иломедин, Брилинта.

Помимо препаратов применяется плазмаферез для удаления избытка белка из плазмы и улучшения суспензионной стабильности эритроцитов, а также облучение крови лазерным или ультрафиолетовым светом.

Реологические и гемодинамические свойства крови определяют доставку кислорода и питательных веществ к тканям. Первые зависят от соотношения количества клеток крови и объема жидкой части, а также стабильности клеточной взвеси в плазме. Показателями реологии крови является вязкость, гематокрит, содержание эритроцитов.

Гемодинамические параметры кровотока определяются при измерении давления, сердечного выброса и периферического сопротивления. Нарушения скорости потока крови приводит к замедлению обмена веществ в тканях. Для улучшения текучести используют медикаменты – плазмозаменители, антикоагулянты, антиагреганты.

Источник

Изменения реологических свойств крови. Эмболия

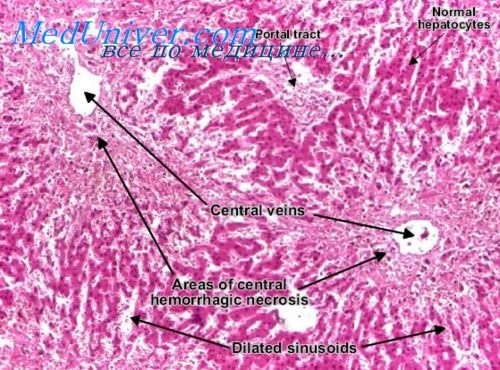

Изменения реологических свойств крови заключаются в нарушении текучести клеточных и плазматических компонентов крови и деформации клеточных элементов. Микроскопически это выражается стазами, мпкротромбамп, агрегацией эритроцитов, отмешпванием форменных элементов от плазмы, а также эритроцитов от лейкоцитов и обычно сопутствует полнокровию — артериальному и венозному.

Стазы крови характеризуются заполнением просвета мелких сосудов, чаще капилляров, чрезвычайно плотно прилежащими друг к другу эритроцитами, очертания которых выявляются нечетко. При этом просвет сосуда резко расширен и сгенка (соответственно) истончена.

При агрегации эритроцитов в просвете сосудов среднею калибра (чаще в венах) видны конгломераты склеенных эритроцитов, контуры которых почти не определяются. Такие конгломераты обычно расположены эксцентрично в массе плазмы.

В просветах венул, реже артериол возможно образорапне обтурирующих коагуляцнонных гиалиновых тромбов. Микроскопически они имеют вид гомогенной массы, которая окрашивается эозином в интенсивно-розовый цвет.

Эмболия. Это острый патологический процесс, который возникает в результате закупорки сосудов разного калибра попадающими в ток крови каплями жира, частицами поврежденной или измененной болезнью ткани, пузырьками воздуха или газа, оторвавшимся тромбом. В зависимости от источника различают жировую, паренхпмно-клеточную (тканевую), воздушно-газовую эмболии, а также тромбоэмболию.

Первичные изменения кровообращения при различных повреждающих воздействиях имеют последовательность (фазность) развития, в местных, регионарных и общих их проявлениях. Схематически это можно представить так: вначале возникает рефлекторная реакция в виде спазма сосудов и соответственно малокровие, затем наступает расширение л полнокровие, являющееся универсальной компенсаторно-приспособительной реакцией.

Вторая фаза реакции — расширение сосудов — сменяется или нормализацией сосудистого русла, пли изменениями, обусловленными дистопией. Последняя относится уже к так называемым ранним изменениям кровообращения. К ним причисляют также кровоизлияния, плазморрагий и тромбоз.

Смена реакций в различных органах и тканях, подчиняясь общим закономерностям по существу и по времени, имеет свои отличия, зависящие от особенностей их васкуляризации и мобилизации приспособительных структур, а также от механизма умирания.

Общим закономерностям по существу и по времени, имеет свои отличия, зависящие от особенностей их васкуляризации и мобилизации приспособительных структур, а также от механизма умирания.

На месте повреждения кожного покрова после кратковременного спазма терминальных сосудов происходит их расширение и кровенаполнение как компенсаторно-приспособительная реакция. Морфологически спазм улавливается в случаях быстро наступившей смерти. Далее, в зависимости от тяжести и характера повреждения наступает нормотопическое состояние сосудов или сохраняется гиперемия, но уже как проявление воспаления.

Иногда при этом наблюдаются элементы дистопии в виде паретического полнокровия отдельных сосудов. Собственно диетопическое состояние сосудов наряду с полнокровием может иметь место в подкожной клетчатке п в подлежащих мышцах на некотором отдалении от очага повреждения, как проявление регионарной реакции.

При особых условиях, например при обильной кровопотере, возникновение регионарной реакции обусловлено тяжестью повреждения. Еще в большей степени это относится к общей реакции.

Если возникает общая реакция, то ее первой фазой также является спазм большинства сосудов терминального русла и прежде всего сосудов артериального типа. Продолжительность и выраженность спазма (резкий, умеренный, слабый) неодинаковы. Сроки смены спазма в сосудах различных органов и тканей могут не совпадать. Так, в коре головного мозга сужение просвета сосудов и обеднение кровью может продолжаться несколько часов и суток после травмы.

С увеличением давности травмы спазм обычно сменяется расширением сосудов по дистоническому типу. В мелких артериях и артерполах это характеризуется наличием участков сужений и расширений просвета, а в венозном отделе микроциркуляторного русла — преобладанием явлении пареза сосудов и застоя крови, что можно расценить как сосудистую декомпенсацию. По мере развития адаптационно-приспособительных реакции состояние сосудов выравнивается до нормогонии.

– Также рекомендуем “Реакции при кровопотере. Кровоизлияния и плазморрагии”

Оглавление темы “Изменения кровообращения в организме при патологии”:

1. Первичные изменения кровообращения. Гиперемия и ее диагностика

2. Венозная гиперемия. Ишемия – малокровие тканей и органов

3. Изменения реологических свойств крови. Эмболия

4. Реакции при кровопотере. Кровоизлияния и плазморрагии

5. Тромбоз. Изменение лимфообращения

6. Признаки отека легких. Валики в сосудах и их значение

7. Подушечки и почки в сосудах и их значение. Механизмы образования сосудистых подушечек

8. Замыкающие сосуды. Сосудистые анастомозы

9. Значение сосудистых образований. Адаптация сосудистой системы

10. Распределительный тканевой лейкоцитоз. Лейкоциты в тканях организма

Источник

Реология крови (от греческого слова rheos – течение, поток) – текучесть крови, определяемая совокупностью функционального состояния форменных элементов крови (подвижность, деформируемость, агрегационная активность эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов), вязкости крови (концентрация белков и липидов), осмолярности крови (концентрация глюкозы). Ключевая роль в формировании реологических параметров крови принадлежит форменным элементам крови, прежде всего эритроцитам, которые составляют 98% от общего объема форменных элементов крови. [2,6,11].

Прогрессирование любого заболевания сопровождается функуционально-структурными изменениями тех или иных форменных элементов крови. Особый интерес вызывают изменения эритроцитов, мембраны которых являются моделью молекулярной организации плазматических мембран. От структурной организации мембран красных кровяных клеток во многом зависят их агрегационная активность и деформируемость, являющиеся важнейшими компонентами в микроцеркуляции.[3,11,13]

Вязкость крови является одной из интегральных характеристик микроциркуляции, существенно влияющих на гемодинамические параметры. Долевое участие вязкости крови в механизмах регуляции артериального давления и органной перфузии отражается законом Пуазейля:

МОоргана= (Рарт – Рвен)/ Rлок, где Rлок= 8Lh / pr4, L – длина сосуда, h – вязкость крови, r – диаметр сосуда. (Рис.1).

Большое количество клинических работ, посвященных гемореологии крови при сахарном диабете (СД) и метаболическом синдроме (МС), выявили снижение параметров, характеризующих деформируемость эритроцитов. У больных СД пониженная способность эритроцитов к деформации и их повышенная вязкость являются следствием увеличения количества гликозированного гемоглобина (HbА1с). Высказано предположение, что связанное с этим затруднение кровообращения в капиллярах и изменение давления в них стимулирует утолщение базальной мембраны, ведет к снижению коэффициента доставки кислорода к тканям, т.е. аномальные эритроциты играют триггерную роль в развитие диабетической ангиопатии.[2,3,6,11,13].

HbА1с, по данным различных авторов, составляет 4 – 6% общего количества Hb в крови здоровых людей, тогда как у больных СД уровень HbА1с. в 2 – 3 раза выше.

Нормальный эритроцит в обычных условиях имеет двояковогнутую форму диска, за счет чего площадь его поверхности больше на 20% в сравнении с сферой того же объема.

Нормальные эритроциты способны значительно деформироваться при прохождении через капилляры, при этом не меняя своего объема и площади поверхности, что поддерживает процессы диффузии газов на высоком уровне на протяжении всего микроциркуляторного русла различных органов. Показано, что при высокой деформируемости эритроцитов происходит максимальный перенос кислорода в клетки, а при ухудшении деформируемости (повышение жесткости) – поступление кислорода в клетки резко снижается, тканевое рО2 падает.[2,3,13]

Деформируемость является важнейшим свойством эритроцитов, обусловливающим их способность выполнять транспортную функцию. Это способность эритроцитов изменять свою форму при постоянном объеме и площади поверхности позволяет им приспосабливаться к условиям кровотока в системе микроциркуляции. Деформируемость эритроцитов обусловлена такими факторами, как внутренняя вязкость (концентрация внутриклеточного гемоглобина), клеточная геометрия (поддержание формы двояковогнутого диска, объем, отношение поверхности к объему) и свойствами мембраны, которые обеспечивают форму и эластичность эритроцитов.

Деформируемость во многом зависит от степени сжимаемости липидного бислоя и постоянством его взаимосвязи с белковыми структурами клеточной мембраны.

Эластические и вязкостные свойства мембраны эритроцитов определяются состоянием и взаимодействием белков цитоскелета, интегральных белков, оптимальным содержанием АТФ, ионов Са++, Mg++ и концентрацией гемоглобина, которые обуславливают внутреннюю текучесть эритроцита. К факторам повышающим жесткость мембран эритроцитов относятся: образование стойких соединений гемоглобина с глюкозой, повышение концентрации в них холестерина и увеличение концентрации свободного Са++ и АТФ в эритроците.

Нарушение деформируемости эритроцитов имеют место при изменении липидного спектра мембран и, прежде всего, при нарушении соотношения холестерин/фосфолипиды, а также при наличие продуктов повреждения мембраны в результате перекисного окисления липидов (ПОЛ). Продукты ПОЛ оказывают дестабилизирующее воздействие на структурно – функциональное состояние эритроцитов и способствуют их модификации.

Деформируемость эритроцитов снижается в связи с абсорбцией на поверхности эритроцитарных мембран белков плазмы, прежде всего, фибриногена. Это включает в себя изменения мембран самих эритроцитов, снижение поверхностного заряда эритроцитарной мембраны, изменение формы эритроцитов и изменений со стороны плазмы (концентрация белков, липидного спектра, уровня общего холестерина, фибриногена, гепарина). Повышенная агрегация эритроцитов приводит к нарушению транскаппилярного обмена, выбросу БАВ, стимулирует адгезию и агрегацию тромбоцитов.

Ухудшение деформируемости эритроцитов сопровождает активацию процессов ПОЛ и снижение концентрации компонентов антиоксидантной системы при различных стрессорных ситуациях или заболеваниях, в частности при СД и сердечно-сосудистых.

Актвация свободнорадикальных процессов обуславливает нарушения гемореологических свойств, реализуемые через повреждения циркулирующих эритроцитов (окисление мембранных липидов, повышение жесткости билипидного слоя, гликозилирование и агрегация белков мембраны), оказывая опосредованное влияние на другие показатели кислородотранспортной функции крови и транспорт кислорода в ткани. Значительная и продолжающаяся активация ПОЛ в сыворотке привод к снижению деформируемости эритроцитов и увеличению их арегации. Таким образом эритроциты одни из первых реагируют на активацию ПОЛ вначале увеличением деформируемости эритроцитов, а затем по мере накопления продуктов ПОЛ и истощения антиоксидантной защиты к увеличению жесткости мембран эритроцитов, их агрегационной активности и, соответственно, к изменениям вязкости крови.[2,6,13]

Кислородосвязывающие свойства крови играют важную роль в физиологических механизмах поддержания равновесия между процессами свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты в организме. Указанные свойства крови определяют характер и величину диффузии кислорода к тканям в зависимости от потребности в нем и эффективности его использования, вносит вклад в прооксидантно-антиоксидантноне состояние, проявляя в различных ситуациях либо антиоксиданьные либо прооксидантные качества. [2,13]

Таким образом, деформируемость эритроцитов является не только определяющим фактором транспорта кислорода к периферическим тканям и обеспечения их потребности в нем, но и механизмом оказывающим влияние на эффективность функционирования антиоксидантной защиты и, в конечном итоге, всей организации поддержания прооксидантно-антиоксидантного равновесия всего организма.

При инсулинорезистентности (ИР) отмечено увеличение количества зритроцитов в периферической крови. При этом происходит повышенная агрегация эритроцитов за счет увеличения количества макромолекул адгезии и отмечается снижение деформируемости эритроцитов, несмотря на то, что инсулин в физиологических концентрациях значительно улучшает реологические свойства крови.

В настоящее время широкое распространение получила теория, рассматривающая мембранные нарушения как ведущие причины органного проявления различных заболевания, в частности в патогенез артериальной гипертензии при МС.

Эти изменения происходят и в различных типах клеток крови: эритроцитах, тромбоцитах, лимфоцитах. [6,10].

Внутриклеточное перераспределение кальция в тромбоцитах и эритроцитах влечет за собой повреждение микротубол, активацию контрактильной системы, реакцию высвобождения биологически активных веществ (БАВ) из тромбоцитов, запуская их адгезию, агрегацию, локальную и системную вазокнстрикцию (тромбоксан А2).

У больных АГ, изменения эластических свойств эритроцитарных мембран сопровождается снижением их поверхностного заряда с последующим образованием эритроцитарных агрегатов. Максимальная скорость спонтанной агрегации с образованием стойких эритроцитарных агрегатов отмечена у больных АГ III степени с осложненным течением заболевания. Спонтанная агрегация эритроцитов усиливает выделение внутриэритроцитарного АДФ с последующим гемолизом, что вызывает сопряженную тромбоцитарную агрегацию. Гемолиз эритроцитов в системе микроциркуляции может быть так же связан с нарушением деформируемости эритроцитов, как лимитирующего фактора продолжительности их жизни.

Особенно существенные изменения формы эритроцитов наблюдаются в микроциркуляторном русле, некоторые капилляры которого имеют диаметр менее 2 мкм. Прижизненная микроскопия крови (прим. нативной крови) показывает, что эритроциты, движущиеся в капилляре, подвергаются значительной деформации, приобретая при этом различные формы.[2,3,6].

У больных АГ сочетающейся с СД было выявлено увеличение количества аномальных форм эритроцитов: эхиноцитов, стомацитов, сфероцитов и старых эритроцитов в сосудистом русле.

Большой вклад в гемореологию вносят лейкоциты. В связи с их низкой способностью к деформации, лейкоциты могут депонироваться на уровне микроциркуляторного русла и значимо влиять на ОПСС.

Тромбоциты занимают важное место в клеточно – гуморальном взаимодействии систем гемостаза. Данные литературы свидетельствуют о нарушении функциональной активности тромбоцитов уже на ранней стадии АГ, что проявляется повышением их агрегационной активности, повышением чувствительности к индукторам агрегации.

Исследователями отмечено качественное изменение тромбоцитов у больных АГ под действием увеличения свободного кальция в плазме крови, что коррелирует с величиной систолического и диастолического АД. Электронно – микроскопическое исследование тромбоцитов больных АГ выявило наличие различных морфологических форм тромбоцитов, вызванных их повышенной активацией. Наиболее характерны такие изменения формы как псевдоподиальный и гиалиновый тип. Отмечена высокая корреляционная связь между увеличением количества тромбоцитов с их измененной формой и частотой тромботических осложнений. У больных МС с АГ выявляется увеличение циркулирующих в крови тромбоцитарных агрегатов. [2,6,10,13].

Дислипидемия вносит существенный вклад в функциональную гиперактивность тромбоцитов. Увеличение содержания ОХС, ЛПНП и ЛПОНП при гиперхолестеринемии вызывают патологическое усиление выделения тромбоксана А2 с повышением агрегабельности тромбоцитов. Это связано с наличием на поверхности тромбоцитов рецепторов липопротеинов апо – В и апо – Е. С другой стороны ЛПВП снижают продукцию тромбоксана, ингибируя агрегацию тромбоцитов, за счет связывания со специфическими рецепторами.

Артериальная гипертензия при МС детерминирована множеством взаимодействующих метаболических, нейрогуморальных, гемодинамических факторов и функциональным состоянием форменных элементов крови. Нормализация уровней АД возможно обусловлена суммарными положительными сдвигами в показателях биохимических и реологических параметров крови.

Гемодинамическую основу АГ при МС составляют нарушение соотношения между сердечным выбросом и ОПСС. Сначала возникают функциональные изменения сосудов, связанные с изменениями реологии крови, трансмурального давления и вазоконстрикторными реакциями в ответ на нейрогуморальную стимуляцию, затем формируются морфологические изменения сосудов микроциркуляции лежащие в основе их ремоделирования. При повышении АД снижается дилатационный резерв артериол, поэтому при увеличении вязкости крови ОПСС изменяются в большей степени, чем в физиологических условиях. Если резерв дилатации сосудистого русла исчерпан, то реологические параметры приобретают особое значение, поскольку высокая вязкость крови и сниженная деформируемость эритроцитов способствуют росту ОПСС, препятствуя оптимальной доставке кислорода к тканям.

Таким образом, при МС в результате гликирования белков, в частности эритроцитов, что документируется высоким содержанием HbAc1, имеют место нарушения реологических параметров крови: снижение эластичности и подвижности эритроцитов, повышение агрегационной активности тромбоцитов и вязкости крови, за счет гипергликемии и дислипидемии. Измененные реологические свойства крови способствуют росту общего периферического сопротивления на уровне микроциркуляции и в сочетании с симпатикотонией, имеющей место при МС, лежат в основе генеза АГ. Фармакологическая (бигуаниды, фибраты, статины, селективные бета-блокаторы) коррекция гликимического и липидного профилей крови, способствуют нормализации АД. Объективным критерием эффективности проводимой терапии при МС и СД является динамика HbAc1, снижение которого на 1% сопровождается статистически достоверным уменьшением риска развития сосудистых осложнений (ИМ, мозговой инсульт и др.) на 20% и более.

Фрагмент статьи А.М. Шилов, А.Ш. Авшалумов, Е.Н. Синицина, В.Б. Марковский, Полещук О.И.

ММА им. И.М.Сеченова Источник: «Русский медицинский журнал», № 4 за 2008 г.

Copyright © 2020 НИИ ЗРТ. All Rights Reserved.

Источник