Какой делать массаж при синдроме клиппеля фейля

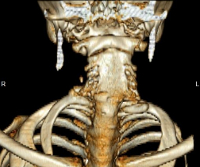

Синдром Клиппеля-Фейля — генетически детерминированная аномалия строения шейного отдела позвоночника, включающая уменьшение количества и сращение позвонков. Клинически проявляется визуально определяемым укорочением шеи, низким расположением границы роста волос на затылке, ограничением движений головой. Как правило, синдром Клиппеля-Фейля сочетается с другими врожденными аномалиями скелета и соматических органов. В диагностике участвуют различные узкие специалисты, проводится рентгенография, КТ и МРТ позвоночника, генетический анализ, расширенное обследование внутренних органов (сердца, почек, легких, головного мозга). Консервативное лечение проводится средствами массажа, ЛФК и физиотерапии. Возможно хирургическое лечение — операция цервикализации.

Общие сведения

Синдром Клиппеля-Фейля — врожденная, генетически обусловленная патология шейного отдела позвоночника, заключающаяся в сращении (синостозе) и уменьшении количества позвонков. Наиболее типичным и постоянным признаком синдрома является выраженное укорочение шеи, в связи с чем в медицинской практике он также упоминается как синдром короткой шеи. В большинстве случаев сочетается с другими аномалиями развития костно-мышечной системы (кривошеей, сколиозом, болезнью Шпренгеля, гипоплазией верхней конечности, синдактилией) и врожденными пороками внутренних органов (почек, сердечно-сосудистой системы, легких). Синдром Клиппеля-Фейля относится к редким заболеваниям. Частота его встречаемости — примерно 1 случай на 120 тыс. новорожденных детей. Впервые синдром был описан в 1812 г. во Франции неврологом Клиппелем и рентгенологом Фейлем, имена которых легли в основу его названия.

Современная клиническая неврология классифицирует синдром Клиппеля-Фейля на 3 типа. Первый тип — KFS1 — характеризуется уменьшенным количеством шейных позвонков. В норме у человека в шейном отделе 7 позвонков, при KFS1 обычно 4-5. Второй тип — KFS2 — синостоз всех позвонков шейного отдела, их спаянность с затылочной костью и верхнегрудными позвонками. Третий тип — KFS3 — представляет собой комбинацию первого или второго со сращением позвонков в нижнем грудном и поясничном отделах. Зачастую в шейном отделе наблюдаются добавочные ребра и spina bifida — незаращение позвонковых дужек.

Синдром Клиппеля-Фейля

Причины синдрома Клиппеля-Фейля

Синдром Клиппеля-Фейля относится к генетически детерминированной патологии. Изредка возникают спорадические случаи синдрома. Аномалия формируется внутриутробно, еще в эмбриональном периоде за счет гипо- и аплазии, нарушения разделения шейных сегментов, запаздывания слияния в процессе закладки позвонков. Генетические аберрации гетерогенны. При KFS1 они затрагивают локус q22.1 8-й хромосомы, при KFS2 находятся в локусе q22.1 5-й хромосомы, при KFS3 — в локусе q13.31 12-й хромосомы. Наиболее изученным является ген GDF6, ответственный за возникновение KFS1. Мутации в этом гене приводят к нарушению синтеза белка, участвующего в формировании костно-суставного аппарата путем создания разграничения между отдельными костями. В зависимости от типа синдром Клиппеля-Фейля имеет различный механизм наследования: для KFS1 и KFS3 он аутосомно-доминантный, для KFS2 — аутосомно-рецессивный.

Симптомы синдрома Клиппеля-Фейля

Основной клинической триадой, характеризующей синдром Клиппеля-Фейля, выступает укорочение шеи, смещение границы роста волос вниз по задней поверхности шеи, нарушение подвижности позвоночника в шейном отделе. Выраженность укорочения шеи может варьировать, в наиболее тяжелом варианте мочки ушей достают плеч, а подбородок — грудины, затруднено глотание и дыхание. Характерно широкое разведение лопаток и зачастую их укорочение. Может наблюдаться типичное для болезни Шпренгеля высокое стояние одной из лопаток. В ряде случаев отмечаются аномалии мускулатуры плечевого пояса и складки на шее. В редких случаях возникает корешковый синдром — боли, связанные со сдавлением шейных спинномозговых корешков.

В 50-60% случаев синдром Клиппеля-Фейля сочетается со сколиозом, в 25% случаев — с костным вариантом кривошеи. Возможно сочетание синдрома короткой шеи с аномалиями верхних конечностей (полидактилией, синдактилией, врожденными ампутациями), деформацией стоп, пороками ребер, аномалиями зубов, асимметрией лица, дальнозоркостью. У 45% пациентов диагностируется дистопия, аплазия или гипоплазия почек, возможен гидронефроз, эктопия мочеточников. У 25% больных выявляется врожденная глухота, у 20% — волчья пасть, у 15% — врожденные пороки сердца (открытый артериальный проток, ДМЖП, ДМПП, декстрапозиция аорты). Может наблюдаться аплазия или гипоплазия легких.

Со стороны нервной системы бывает олигофрения (умственная отсталость), эпилепсия, гидроцефалия, спинно-мозговая грыжа, микроцефалия, глазодвигательные расстройства (косоглазие, птоз, синдром Горнера). С раннего возраста характерна мышечная слабость в конечностях и синкинезии — непроизвольные одновременные движения обеих рук, чаще только кистей. Со временем могут возникать спастические и вялые пара- и тетрапарезы.

Диагностика синдрома Клиппеля-Фейля

Верификация диагноза проводится на основании наблюдаемой с рождения типичной триады признаков, данных осмотра, семейного анамнеза, результатов инструментальных и генетических исследований. Установить синдром Клиппеля-Фейля с подробным указанием имеющихся сопутствующих аномалий возможно только в результате совместной работы многих узких специалистов: невролога, ортопеда, генетика, кардиолога, нефролога, пульмонолога, офтальмолога.

В первую очередь проводится рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях. При KFS1 на рентгенограммах в большинстве случаев определяется полный синостоз 4-5 позвонков в единый малодифференцированный конгломерат. В ряде случаев между позвонками находятся узкие светлые полоски, соответствующие недоразвитым дискам, что говорит о частичном синостозе, который по мере роста ребенка приводит к искривлению позвоночника. Синдром Клиппеля-Фейля II типа рентгенологически характеризуется сочетанием синостозов 7 шейных позвонков с ассимиляцией атланта и сращением верхних грудных позвонков. Для исключения KFS3 проводят рентгенографию грудного и поясничного отделов позвоночника.

Более полную информацию о костных аномалиях дает КТ позвоночника. Однако ее применение в раннем детском возрасте ограниченно из-за сопутствующей исследованию лучевой нагрузки. При необходимости для оценки состояния мягкотканных структур пораженного отдела (корешков, спинного мозга) возможно проведение МРТ позвоночника. Дифференцировать синдром Клиппеля-Фейля следует от врожденной мышечной кривошеи и туберкулеза позвоночника.

Диагностический алгоритм также включает обследование состояния внутренних органов: нейросонографию, МРТ головного мозга, УЗИ брюшной полости, УЗИ сердца, ЭКГ, УЗИ или КТ почек, экскреторную урографию, рентгенографию органов грудной полости. Проводится консультирование у генетика с анализом генеалогического древа и ДНК-тестированием.

Лечение и прогноз синдрома Клиппеля-Фейля

Осуществляются преимущественно консервативные лечебные мероприятия, направленные на предупреждение развития деформаций позвоночника и увеличение объема движений в шее. Проводят массаж шейного отдела и воротниковой зоны, плечевого пояса и верхних конечностей. Рекомендованы регулярные занятия лечебной физкультурой. Возможно применение физиотерапии. По показаниям проводят симптоматическое лечение нарушений в работе соматических органов. При корешковых болях назначают анальгетики, ношение воротника Шанца.

Стойкий болевой синдром, обусловленный компрессией корешков верхними ребрами, является показанием к проведению операции. Хирургическое вмешательство проводится согласно технике Бонола и представляет собой т. н. цервикализацию путем резекции верхних 4-х ребер. Доступ осуществляют через паравертебральный разрез, идущий параллельно внутреннему краю лопатки. Операция выполняется в 2-этапа, отдельно на каждой стороне.

Сам по себе синдром Клиппеля-Фейля имеет благоприятный витальный прогноз. Наличие пороков развития соматических органов значительно осложняет ситуацию и может выступать причиной преждевременной смерти. В функциональном отношении прогноз неблагоприятный, несмотря на проводимые консервативные мероприятия, у пациентов сохраняется выраженное ограничение движений головой, степень которого зависит от типа и тяжести синдрома. Течение заболевания может усугубиться происходящими в позвоночнике дегенеративными изменениями.

Источник

Синдром короткой шеи у грудничков – распространенная патология. Выявляется она, как правило, сразу же после рождения, во время осмотра ребенка детским педиатром. Окончательный диагноз ставится после полного исследования малыша. Затем назначается специальное лечение, которое способствует исправлению аномалии и профилактике возникновения осложнений.

Что это такое

У каждого ребенка еще на протяжении нескольких месяцев после рождения отмечается непропорциональность между телом и головой. Кажется, что шеи просто нет. Однако не во всех случаях это является нормой. Если же у ребенка действительно имеются отклонения, то при первом же осмотре педиатром они сразу же будут обнаружены.

Что касается синдрома короткой шеи, то при его развитии у новорожденного шея намного меньше, чем у других детей. При этом голова как будто «сидит» на плечах, а подбородок прижимается к грудной клетке. Пространство, которое имеется у здорового ребенка между головой и туловищем, практически отсутствует. Пропорции тела нарушаются, возникает ощущение того, что шеи просто нет.

Параллельно с этим отмечается:

- чрезмерное напряжение мышечных тканей в области затылка;

- приподнятая линия плеч;

- сдавливает сосудов, которые проходят в отверстии шеи;

- дефицит поступления кислорода в головной мозг и развитие гипоксии.

Синдром короткой шеи у новорожденного может пройти сам по себе без какой-либо терапии. Происходит это обычно к 11-12 месяцам. Однако, если ребенок не будет получать должное лечение, на фоне передавливания сосудов и кислородного голодания, у него могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

У грудничка с короткой шеей могут часто возникать головные боли, из-за чего он становится раздражительным и плаксивым, начинает плохо спать. Повышаются риски возникновения вегетососудистой дистонии и зрительных расстройств. Недостаток кислорода в головном мозге провоцируют отставания в развитии. А ненадлежащее распределение массы на позвонки во время интенсивных нагрузок чревато появлением патологий опорно-двигательной системы. Поэтому, затягивать с лечением данной патологии крайне не рекомендуется. Если врач поставил диагноз «короткая шея», необходимо сразу же предпринимать все меры по ее устранению. Это позволит не только избежать осложнений, но и улучшить качество жизни малыша.

Причины

Почему у новорожденных возникает синдром короткой шеи и что делать в этом случае? Спровоцировать появление патологии могут как наследственные факторы, так и родовые травмы. Но чаще всего причина развития недуга скрывается в наследственности. Довольно часто болезнь передается от одного из родителей к ребенку, реже от других родственников. Еще один провоцирующий фактор – хромосомные расстройства. В данном случае отклонения наблюдаются на уровне 5, 8 и 12 хромосом.

Нередко причиной возникновения патологии становится полученная травма во время родов, которая приводит к повреждению шейных отделов позвоночника и спинного мозга. Также болезнь может являться следствием перерастяжения шейных мышц в момент, когда ребенок передвигается по родовым каналам. В этом случае наблюдается «эффект гармошки».

Определить, есть ли у ребенка патология или нет, сможет только врач после проведения тщательной диагностики

Существует еще одно такое понятие, как синдром Клиппеля-Фейля. Это заболевание носит генетический характер. При его развитии отмечается полное отсутствие шейных позвонков, их уменьшение или сращивание между собой. Довольно часто болезнь сопровождается аномальным развитием туловища, внутренних органов.

Симптомы

Поставить диагноз, только лишь обнаружив симптом «отсутствия шеи», невозможно. Необходимо дополнительно пройти рентгенологическое исследование грудного и шейного отделов позвоночника. Однако и при тщательном осмотре ребенка, можно выявить дополнительные признаки, указывающие на наличие патологии.

Например, при синдроме Клиппеля-Флейля отмечается:

- низкое расположение линии роста волос – она практически соприкасается с плечами;

- ограничение подвижности головы;

- присутствие крыловидных складок на шее;

- высокое расположение лопаток на разном уровне;

- искривление позвоночного столба и прочие аномалии в развитии;

- расстройства в работе некоторых внутренних органов.

Когда же причиной развития синдрома короткой шеи являются родовые травмы, клиническая картина чаще всего включает в себя:

- ограниченную подвижность шейного отдела позвоночника;

- плохим и беспокойным сном малыша;

- капризность, сильный плач;

- напряженность и болезненность мышечных тканей в области шеи.

Маленькие детки не могут сами сказать, что у них болит и что их беспокоит. Поэтому ставить диагноз только на основании плохого сна и сильной капризности, неправильно. Существует еще один способ самостоятельно узнать, имеется ли у младенца синдром короткой шеи или нет. Для этого его нужно положить на живот и немного приподнять голову. В норме расстояние между линией роста волос и плечами должно составлять 3 см и более, а количество шейных позвонков равняться 7. Если имеются какие-либо отклонения от нормы, ребенка нужно немедленно показать врачу.

Диагностика

Чтобы поставить точный диагноз, врач осуществляет внешний осмотр малыша, а после назначает рентгенологическое исследование. Во время него обследуется и шейный, и грудной отделы позвоночника. Данный метод диагностики помогает не только обнаружить патологию, но и выявить изменения в позвоночном столбе, требующие немедленной коррекции.

А чтобы исключить патологические процессы во внутренних органах, назначается ультразвуковое обследование. У деток с синдромом короткая шея довольно часто страдают почки. Именно по этой причине необходимо регулярно наблюдать за самочувствием грудничка и своевременно посещать врачей. Также рекомендуется сделать ЭКГ, спондилографию, а в некоторых случаях консультация с генетиком.

Лечение

Если у новорожденного была выявлена короткая шея, не нужно расстраиваться. При правильном и своевременном лечении, можно все быстро исправить и избежать негативных последствий. В данном случае применяется консервативная терапия. Хирургическое лечение осуществляется крайне редко и только при наличии серьезных нарушений в развитии шейного отдела позвоночника.

Воротник Шанца

При выявлении у грудничка синдрома короткой шеи, врачами рекомендуется ношение специального ортопедического воротника Шанца. Его основные задачи – снизить нагрузку с шейного отдела позвоночника и зафиксировать его в анатомически правильном положении. Внешне бандаж напоминает круг, сделанный из поролона. Он снабжен липучками, благодаря которым его легко фиксировать на шее малыша. Высота воротника бывает разной – от 3 до 5 см.

Шину Шанца надевают сразу после диагностики патологии или когда младенцу исполняется 1-2 месяца.

Суть лечения синдрома короткой шеи при помощи этого воротника заключается в том, что снять мышечное напряжение в шейном отделе позвоночника, освободить артерии, которые были зажаты мышцами, улучшить кровообращение и ликвидировать кислородное голодание головного мозга.

Подбирается воротник Шанца индивидуально с учетом веса и объемов тела ребенка. Его можно приобрести уже в готовом виде в любом специализированном магазине, либо изготовить на заказ.

ВАЖНО! Если размер шины будет подобран неправильно, положительного результата от ее ношения не будет! А сделать точные замеры сможет только опытный врач.

Время ношения воротника зависит от степени развития синдрома. При слабовыраженном развитии патологии носят изделие около 15-30 минут в день. При умеренном течении от 1 до 2 часов. В тяжелых случаях шину носят постоянно, снимая ее только на время сна. Длительность лечения составляет от 2 недель до 3-4 месяцев.

В период прохождения лечебного курса немаловажным является правильное надевание изделия. Вырез воротника должен находиться под подбородком, а его липучки сзади. При этом нужно следить за тем, чтобы шина не натирала кожу малыша, но плотно прилегала. В идеале, между шеей и шиной должен проходить палец взрослого человека.

ВАЖНО! Чтобы избежать натираний, опрелостей и прочих проблем с кожей, перед тем, как надевать воротник, ее следует обрабатывать смягчающим лосьоном или кремом.

Важным моментом является также уход за изделием. Его стирают вручную (не в стиральной машинке!) в прохладной воде с использованием детского мыла. Высыхать оно должно самостоятельно, в естественных условиях. Нельзя сушить шину возле обогревателей, радиаторов и прочих обогревающих предметов, так как это приведет к ее деформации и непригодности.

Лечебная физкультура и физиотерапевтические процедуры

Если у ребенка выявляют синдром короткой шеи, ему назначают не только ношение воротника Шанца, но и лечебную физкультуру. В комплексе такие мероприятия обеспечивают снятие мышечного напряжения и усиливают эффективность шины.

ЛФК в лечении синдрома короткой шеи является таким же необходимым мероприятием, как ношение воротника Шанца

Физиотерапевтические процедуры также способствуют снятию напряжения в шейных мышцах. Помимо этого, они улучшают кровообращение и усиливают поступление кислорода в головной мозг. При данном синдроме на шею грудничка накладывают электроны в чехле, которые пропитаны специальными лекарствами и подают ток. Ионы медикаментов проходят сквозь кожу малыша, проникают в необходимые клетки тела и обеспечивают быстрый терапевтический эффект.

Парафиновые аппликации

Делаться они могут как в стационарных, так и домашних условиях. Осуществлять их можно только по согласованию с врачом. Если же парафиновые аппликации ставятся дома, то родителям следует ознакомиться с некоторыми правилами. Перед процедурой парафин растапливают на водяной бане. Его температура не должна быть слишком горячей, чтобы не повредить нежную кожу младенца и не спровоцировать появление ожога.

Чтобы поставить аппликацию, необходимо предварительно из клеенки подготовить выкройки, которые будут накладываться на шею и воротниковую зону. Перед процедурой они также подогреваются. Сделать это можно при помощи духового шкафа.

Прежде чем самостоятельно ставить парафиновые аппликации, нужно проконсультироваться с врачом

Как только выкройки будут подогреты, на них нужно вылить парафин. После того как он остынет (станет теплым, а не горячим), компресс прикладывают к шее ребенка, а поверх укутывают теплым шарфом или махровым полотенцем, чтобы сохранить тепло.

Держать аппликации при синдроме короткая шея рекомендуется около 30-60 минут. После этого компресс снимается, кожа малыша обрабатывается питательным кремом. Затем делается легкий массаж шейного отдела и надевается воротник Шанца.

Массаж

Обязательным в лечении синдрома короткой шеи является регулярное выполнение массажа. Выполняться он может как самостоятельно (дома), так и специалистом. Эта процедура способствует нормализации сократительных способностей в мышцах, положительно сказывается на моторном развитии ребенка, улучшает кровообращение и обеспечивает общеукрепляющий эффект.

Существует несколько правил подготовке к данной процедуре:

- Проводить массаж можно только спустя 1 час после приема пищи. Осуществлять его на голодный или полный желудок противопоказано.

- Нельзя продолжать массировать шейный отдел позвоночника младенца, если он при этом испытывает неприятные ощущения и сильно плачет.

- Комната, в которой проводится сеанс, должны быть хорошо проветриваемой. Температура воздуха около 23 градусов.

Проводится массаж следующим образом:

- начинается он с легких поглаживающих движений тела, шеи и плеч;

- затем массируется только шейный отдел позвоночника, воротниковая область (движения должны быть легкими и плавными);

- поглаживают живот, ноги и руки;

- перекладывают ребенка на живот, выполняют те же движения;

- под конец сеанса разминаются ручки и ножки малыша.

ВАЖНО! Проводить массаж рекомендуется на твердой поверхности. Длительность одной процедуры – 10 минут.

Синдром короткой шеи – это патология, которая легко поддается корректировке при осуществлении своевременного и правильного лечения. Если строго следовать всем рекомендациям врача, то можно быстро избавиться от болезни и избежать осложнений.

Источник