Какой синдром является наиболее характерным для парагриппа

Парагрипп – острое вирусное заболевание верхнего респираторного тракта. Патогномоничными симптомами болезни являются воспаление трахеи, гортани, формирование ложного крупа у детей. Также выявляются симптомы интоксикации, лихорадка, заложенность носа, увеличение лимфоузлов. Диагностика патологии основывается на обнаружении вируса парагриппа в биологических материалах и антител к нему в плазме крови. Этиотропная терапия включает противовирусные средства, но лечение преимущественно симптоматическое (жаропонижающие, отхаркивающие, местные сосудосуживающие препараты).

Общие сведения

Парагрипп является вирусным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. Возбудитель был выявлен 1956 году во время исследования носоглоточных смывов у детей с ложным крупом. В настоящее время выделено пять серотипов вируса, первые три распространены по всему земному шару, вызывают круглогодичную заболеваемость с тенденцией к увеличению распространенности в холодное время года. На долю парагриппа приходится до 30% ежегодных случаев ОРВИ. Инфекция считается одной из самых распространенных среди дошкольников, которые составляют 15-50% от общего числа больных. В группу риска также входят пожилые люди, беременные, лица с иммуносупрессией, военнослужащие.

Парагрипп

Причины

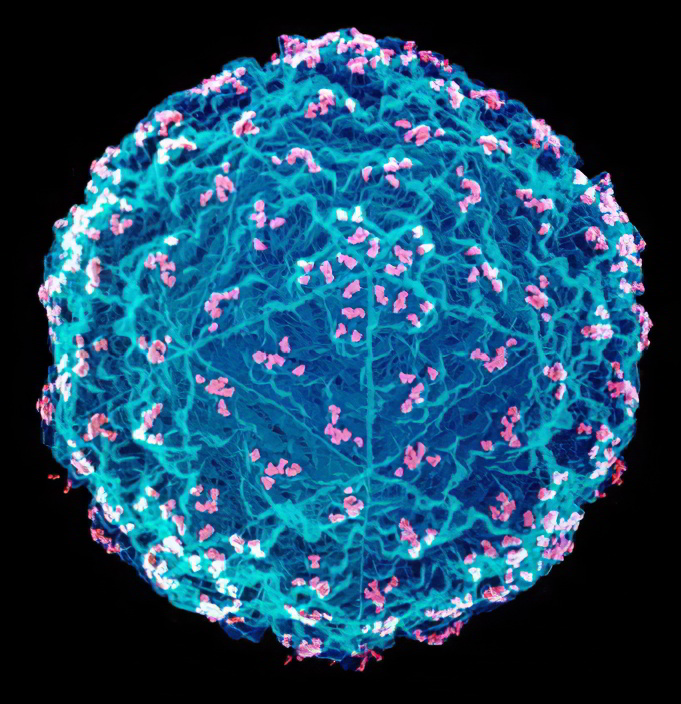

Возбудитель парагриппа – РНК-содержащий одноименный вирус, относящийся к семейству Парамиксовирусов. В его структуру входят молекулы гемагглютинина и нейраминидазы, F-белок для синтеза новых вирионов. Одним из малоизученных, но доказанных свойств вируса считается индукция неполной аутофагии в клетках иммунной системы, способствующая усилению внеклеточной продукции парагриппозных вирионов. Источником инфекции является больной человек, путь передачи преимущественно воздушно-капельный, реже контактно-бытовой. Часто возникают внутрибольничные вспышки в организованных детских коллективах, а также среди военнослужащих. Во внешней среде возбудитель неустойчив, погибает при воздействии ультрафиолета, обычных доз дезинфектантов, быстро инактивируется при кипячении.

Патогенез

После попадания в верхние дыхательные пути через рото-, носоглотку вирус парагриппа инфицирует мукоцилиарный эпителий, концентрируясь на апикальной поверхности клеток. Из-за высокой скорости репликации возбудителя возникает частичное слияние эпителиоцитов (симпласт), гиперпродукция слизи. Местные воспалительные реакции контролируются иммунными клетками, хемоаттрактантами, количеством синтезируемого секреторного иммуноглобулина А, поэтому инфекция распространяется за пределы дыхательного эпителия верхних респираторных путей только у ослабленных и иммунокомпрометированных лиц.

При парагриппе выявлено повышенное образование интерферона-1, 3, вовлечение пула естественных киллеров, интерферон-индуцируемого Т-клеточного альфа-хемоаттрактанта, интерферон-индуцируемого гамма-белка. Избыточное образование слизисто-гнойного экссудата, скопление секрета в просвете гортани, отечность, рефлекторный спазм приводят к сужению просвета (ложный круп). Тропность нейраминидазы к нервной ткани обуславливает токсическое воздействие, гемагглютинин вызывает повреждения сосудистой стенки, хотя и не такие выраженные, как при гриппе.

Симптомы

Инкубационный период обычно составляет 2-5 дней. Разгару болезни предшествует продромальный период – недомогание, слабость, разбитость, снижение работоспособности, повышение температуры не более 38° C. Затем появляется заложенность носа, насморк с обильным слизистым отделяемым, першение, сухость и боли в горле, грубый кашель, охриплость голоса. Лихорадка достигает 39° C и выше. Возникает и прогрессирует осиплость голоса вплоть до афонии, отмечаются болезненные ощущения за грудиной при кашле, незначительное увеличение, чувствительность подчелюстных, заднешейных, редко – подмышечных лимфатических узлов.

При наличии хронической легочной патологии, снижении иммунной реактивности организма у взрослых опасными признаками становятся усиление лихорадки, нарушения сознания, бред, появление обильной мокроты, ощущения нехватки воздуха. Прогностически неблагоприятными симптомами парагриппозной инфекции у детей считаются нарастающее беспокойство, затруднение выдоха, обильное слюноотделение, лающий кашель, шумное дыхание, особенно в покое. Появление этих признаков в сочетании с вынужденным сидячим положением с опорой на руки, западением надключичных ямок, межреберных промежутков, синюшной окраской конечностей, кончика носа, губ является поводом для экстренного обращения к врачу.

Осложнения

Позднее обращение за медицинской помощью, неблагоприятный преморбидный фон, выраженная иммунная супрессия приводят к возникновению ряда осложнений и жизнеугрожающих состояний, особенно в детском возрасте. Возможны осложнения со стороны носоглотки (синуситы, тонзиллит, фарингит), органа слуха (средний отит, евстахиит), нижних дыхательных путей (трахеобронхит, парагрипп-ассоциированная пневмония). Неотложной помощи требуют ложный круп, острая дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточность, респираторный дистресс-синдром. Есть риск развития менингоэнцефалита, генерализованной парагриппозной инфекции.

Диагностика

Диагностика осуществляется инфекционистом, по показаниям назначаются консультации оториноларинголога, пульмонолога, при подозрении на заболевание у ребенка – педиатра. В процессе диагностического поиска применяются следующие лабораторные и инструментальные методы:

- Физикальное исследование. При объективном осмотре оценивается уровень сознания, наличие одышки, цианоза кожи. Обнаруживается гиперемия зева, затрудненное носовое дыхание, увеличение углочелюстных, заднешейных лимфоузлов. В легких могут выслушиваться диффузные свистящие хрипы, притупление перкуторного звука с обеих сторон. При ларингоскопии выявляется гиперемия, отечность слизистой оболочки гортани, сужение голосовой щели.

- Лабораторные исследования. Общеклинический анализ крови свидетельствуют о наличии лейкопении, моноцитоза, ускорения СОЭ, реже лейкоцитоза, нейтрофилеза. Биохимические показатели обычно в пределах нормы, возможно незначительное увеличение активности АЛТ, АСТ, СРБ. В общем анализе мочи возможна эритроцитурия, следовые количества белка. С целью дифференциальной диагностики проводится микроскопия мокроты.

- Выявление инфекционных агентов. Методика ПЦР позволяет выделить вирус парагриппа из носоглоточных смывов, мокроты; существуют дыхательные экспресс-тесты (с использованием иммунофлуоресценции и ПЦР в реальном времени). ИФА дает возможность ретроспективно установить диагноз парагриппа, исследование проводится в парных сыворотках с интервалом не менее 10-14 суток. При наличии мокроты требуется ее бактериологический анализ.

- Инструментальная диагностика. При появлении признаков пневмонии назначается рентгенография органов грудной клетки, по данным которой может выявляться характерное для данной вирусной инфекции двустороннее поражение легких. Реже показана мультиспиральная компьютерная либо магнитно-резонансная томография. ЭКГ проводится при наличии признаков субкомпенсации сердечной деятельности, пациентам старше 40 лет.

Дифференциальную диагностику осуществляют с гриппом, другими ОРВИ, коклюшем, дифтерией, легионеллезом, менингококковой инфекцией, корью, пневмоцистозом, туберкулезом легких, бактериальным бронхитом, пневмонией, бронхиальной астмой, флегмонозным ларингитом, хондроперихондритами гортани, лимфогранулематозом, застойной сердечной недостаточностью, ХОБЛ, отеком Квинке, злокачественными новообразованиями, инородными телами гортани.

Лечение

Лечение обычно проводится в амбулаторных условиях, госпитализация осуществляется по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Пациенту обеспечивают постельный режим до устойчивого снижения температуры тела до нормальных цифр в течение 2-3 суток, дробное питание с исключением трудноперевариваемой пищи, обильное питье, голосовой режим с минимизацией разговорной речи, адекватный микроклимат помещения с комфортной температурой, влажностью. Важен отказ от курения как самим больным, так и окружающими лицами. При явлениях декомпенсации респираторной системы необходима незамедлительная реаниматологическая помощь.

Лечение симптоматическое. Широко применяются жаропонижающие (кроме ацетилсалициловой кислоты и аналогов), отхаркивающие средства (ацетилцистеин), противокашлевые препараты (бутамирата дигидроцитрат, гвайфенезин), назальные спреи, капли (ксилометазолин, фенилэфрин, оксиметазолин), растворы для полоскания зева (хлоргексидин, фурацилин). При наличии показаний используются ингаляционные либо системные инъекционные глюкокортикостероиды, седативные, бронходилатирующие, антибактериальные средства.

Рибавирин и человеческий иммуноглобулин применялись у пациентов с иммунносупрессией, доказанного влияния применения этих медикаментов на уменьшение количества осложнений и летальных исходов не описано. Есть сообщения об эффективности препарата DAS181, механизм действия которого заключается в избирательном расщеплении сиаловых кислот клетки-хозяина, необходимых для прикрепления вируса. На животных изучается результативность трипаносомацидных средств, занамивира, некоторых экспериментальных ингибиторов нейраминидазы и гемагглютинина.

Прогноз и профилактика

Прогноз при неосложненных формах болезни благоприятный, явления астении, кашель могут сохраняться до 2-х недель. Длительность парагриппа от первых клинических симптомов до момента выздоровления обычно составляет 7-10 дней; синдром ложного крупа возникает у 20-30% детей в возрасте до 3-х лет. Описаны повторные случаи парагриппа спустя 7-9 месяцев после перенесенной инфекции. Разработка профилактических вакцин ведется с 60-х годов ХХ века, однако лицензированных препаратов не существует.

В экспериментах на добровольцах были эффективны живые аттенуированные, а также вакцины, содержащие элементы коровьего вируса парагриппа, но наиболее вероятно появление рекомбинантных вакцин. Неспецифические меры профилактики заключаются в выявлении, изоляции, лечении больных, текущей санитарно-гигиенической обработке, проветривании помещений, избегании массовых мероприятий в эпидемический сезон, ношении масок, полноценном питании, сне, закаливании организма.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 июля 2020;

проверки требуют 2 правки.

Парагрипп (англ. parainfluenza) — антропонозная острая респираторная вирусная инфекция. Характеризуется умеренно выраженной общей интоксикацией и поражением верхних дыхательных путей, преимущественно гортани; механизм передачи возбудителя — аэрогенный. Путь передачи — воздушно-капельный.

Этиология[править | править код]

Заболевание вызывается РНК-содержащими вирусами парагриппа, относящихся к роду Respirovirus для типов 1 и 3, Rubulavirus — для типов 2 и 4 (семейство Paramyxoviridae порядка Mononegavirales). Известно 5 разновидностей вирусов парагриппа; первые 3 вызывают заболевание людей, ПГ-4 и ПГ-5 для человека неопасны. Главный патоген — вирус парагриппа 3 типа.

Диагностика[править | править код]

Для диагностики парагриппа применяются ПЦР (с предварительной обратной транскрипцией) и ИФА.

Эпидемиология[править | править код]

Инкубационный период 1—6 дней (реже — менее суток). Болеют люди любого возраста, но чаще дети до 5 лет (среди всех ОРВИ среди взрослого населения доля парагриппа составляет около 20 %, среди детского — около 30 %). Источник заражения — инфицированный человек (с явными проявлениями заболевания или его бессимптомным течением). Больной заразен приблизительно через 24 часа после инфицирования. Входными воротами инфекции, через которые вирус проникает в организм, являются слизистые оболочки глотки и гортани. Часть вирусов попадает в кровь, вызывая симптомы общей интоксикации.

Клиника и лечение[править | править код]

Существует 4 основных типа вирусов парагриппа:

- Вирус парагриппа человека типа 1 HPIV-1 – наиболее распространенная причина крупа. Круп – затруднение дыхания в следствие сужения просвета гортани в следствие ее воспаления или воспаления других отделов верхних дыхательных путей, часто встречающееся у детей. Данный тип вируса ответственен за большинство случаев крупа в осенне-зимний период.

- Вирус парагриппа человека типа 2 HPIV-2 – вызывает круп и другие заболевания верхних и нижних дыхательных путей.

- Вирус парагриппа человека типа 3 HPIV-3 – вызывает развитие бронхиолита и пневмонии.

- Вирус парагриппа человека типа 4 HPIV-4 – включает в себя подтипы 4a и 4b – распознается реже, но может вызывать легкие или тяжелые респираторные заболевания.

Человек любого возраста может заразиться вирусом парагриппа любого типа. Симптомы парагриппа похожи на симптомы других острых респираторных вирусных инфекций. Большинство здоровых людей, инфицированных вирусом парагриппа, выздоравливают без лечения, часто инфекция протекает в легкой форме. Тем не менее, человек с ослабленной иммунной системой подвержен риску развития опасной для жизни инфекции.[1]

При парагриппе в первую очередь поражается гортань (возникает ларингит и/или ларинготрахеит), а затем бронхи (бронхит и/или бронхиолит) и несколько реже — слизистая оболочка носа (ринит). Увеличение заболеваемости парагриппом обычно наблюдается весной и осенью, но случаи болезни наблюдаются круглогодично. Восприимчивость к парагриппу общая (заражаются и взрослые, и дети). У детей болезнь протекает, как правило, тяжелее, чем у взрослых, что связано с возможностью развития ложного крупа.

Начинается заболевание с поражения слизистой оболочки верхних дыхательных путей: все больные жалуются на осиплость или охриплость голоса (у некоторых — вплоть до полной афонии), першение или боль в горле, кашель (вначале сухой, затем переходящий во влажный с выделением серозной мокроты; если присоединяется бактериальная инфекция, начинает выделяться гнойная мокрота). Редко встречаются симптомы трахеита, чаще всего связанные с дальнейшим распространением болезни[2].

Температура тела при парагриппе, как правило, невысокая (у взрослых не более 38 °C, у детей может быть выше) либо нормальная. Во время болезни развивается инфекционный, а после перенесённого заболевания — постинфекционный астенический синдром: слабость, утомляемость, головные и мышечные боли.

Продолжительность болезни, если нет осложнений, в среднем 5—7 дней. Кашель может сохраняться до двух недель и больше.

Лечение парагриппа большей частью симптоматическое. Больным показан приём витаминных комплексов, постельный режим, теплые напитки и ингаляции. По мере необходимости (при выраженной лихорадке выше 38—38,5 °C) — жаропонижающие средства. При сильном сухом кашле показано применение противокашлевых средств; когда кашель становится влажным, противокашлевые препараты заменяют на отхаркивающие средства. В случае присоединения бактериального бронхита или других осложнений проводится лечение антибиотиками.

Осложнения парагриппа связаны большей частью с риском возникновения бактериального бронхита и пневмонии. У детей опасность парагриппа связана с возникновением ложного крупа. Наибольшее внимание следует уделять детям с ларингитом: если появляется затрудненное свистящее дыхание, что является одним из признаков ложного крупа, необходимо срочно обратиться за помощью к врачу; до приезда последнего показаны горячие ножные ванны, десенсибилизирующие средства и паровые ингаляции.

Прогноз заболевания, в большинстве случаев, благоприятный.

Ссылки[править | править код]

- Parainfluenza Clinical Microbiology Review

- Clinical Features of Human Parainfluenza Viruses (hPIVs)

- ↑ Парагрипп – что это? – Профилактика заболеваний. cgon.rospotrebnadzor.ru. Дата обращения 19 сентября 2020.

- ↑ Зима без гриппа: Дифференциальная диагностика. medi.ru. Дата обращения 29 сентября 2020.

Источник

Причины и симптомы парагриппа

Парагрипп – острое вирусное заболевание, для которого характерно поражение верхних дыхательных путей, чаще всего гортани, сопровождающееся слабовыраженной интоксикацией.

Впервые вирус парагриппа был выделен в Японии в 1952 году, через пару лет Р. Чэноком были открыты новые возбудители этого заболевания, имеющие много общего с вирусами гриппа, как и возбудители, открытые накануне в Японии. В 1959 году выделенным вирусам было дано название парагриппозных.

Причины парагриппа

Причина парагриппа – вирус. Возбудитель парагриппа относят к РНК-геномным вирусам (род Paramyxovirus семейство Рагатуxoviridae). В зависимости от структуры антигенов различают четыре типа вируса, причем первые три подобны друг другу. Комбинация антигенов довольно постоянна. Возбудители парагриппа могут быстро размножаться в живых тканях, для них характерны гемадсорбирующие и гемагглютинирующие свойства. Вирусы обладают тропностью по отношению к эпителиальным клеткам дыхательных путей, быстро инактивируются под действием внешних факторов окружающей среды. При комнатной температуре вирусы гибнут через 4 часа, температура выше пятидесяти градусов уничтожает вирусы за полчаса.

Парагрипп распространяется воздушно-капельным путем. Источником инфекции считается больной, у которого клинические симптомы заболевания выражены в той или иной форме. В первые двое-трое суток опасность передачи инфекции максимальна, в последующие десять дней опасность заражения также существует, но вероятность значительно снижается.

Люди очень восприимчивы к вирусам парагриппа. Иммунитет, возникающий после перенесенного заболевания, быстро проходит, поэтому высока вероятность нового заражения, причем парагрипп при повторном заражении протекает легче. У младенцев в возрасте до шести месяцев сохраняется пассивный иммунитет и в случае заражения заболевание протекает в более легкой форме.

При дыхании вирусы парагриппа попадают на слизистые верхних отделов дыхательных путей и проникают в эпителий, вызывая репродукцию клеток в полости носа, в гортани и трахеи. Разрушение эпителия слизистой сопровождается воспалительной реакцией, которая характеризуется классическими симптомами: покраснением и отеком. В большинстве случаев поражается гортань, что становится причиной ложного крупа, широко распространенного среди детей. Для воспалительного процесса характерно медленное развитие. Проникая в кровяное русло, вирусы могут вызвать вирусемию малой интенсивности, достаточно быстро проходящую, с умеренно выраженными явлениями интоксикации.

Симптомы парагриппа

Симптомы парагриппа очень часто встречаются среди лиц, проходящих службу в армии, и в детских коллективах. Вирусы 1-го, 2-го и 3-го типов имеют широкое распространение и могут стать причиной парагриппа на протяжении всего года, однако наиболее характерна для заболевания осеннее-зимняя сезонность. Возбудители парагриппа в 20% случаев становятся причиной острой вирусной инфекции среди взрослого населения и в 30% случаев вызывают ОРВИ у детей. Заболевание может проявляться в виде отдельных случаев и в виде эпидемических вспышек. Наиболее подвержены парагриппу дети, самая уязвимая группа – дети до года.

Симптомы интоксикации при парагриппе менее выражены, чем при гриппе, поэтому заболевание протекает в более легкой форме, однако полное выздоровление наступает позднее.

В зависимости от характеристики самого вируса инкубационный период может длиться от двух до семи дней. Заболевание развивается постепенно, симптомы интоксикации выражены слабо. Парагрипп сопровождается головной болью, вялостью, ознобом, общим недомоганием, ощущением ломоты в теле. В большинстве случаев температура субфебрильная, возможна сильная лихорадка с высокими значениями температуры тела в первые дни заболевания или в отдельные периоды болезни.

Характерные симптомы парагриппа заметны буквально с первых часов: это признаки поражения верхних дыхательных путей. У больного, как правило, заложен нос, его беспокоит сухой (лающий) кашель, чувство саднения в горле, осиплость.

В ходе осмотра врач отмечает небольшое покраснение, в редких случаях отек слизистых оболочек и задней стенки глотки, иногда отек и зернистую структуру мягкого нёба. Работа прочих органов и систем не нарушается. У маленьких детей и у взрослых, имеющих в анамнезе хронические заболевания органов дыхания, воспалительный процесс может распространяться на нижние отделы дыхательного тракта и способствовать развитию бронхита.

Взрослые в большинстве случаев переносят парагрипп легче, чем дети. В медицинской литературе описаны случаи заболеваний, протекающих в достаточно тяжелой форме с выраженными симптомами интоксикации, галлюцинациями, с осложнением в виде воспаления мозговых оболочек. Если болезнь продолжается свыше двух недель, то после исчезновения основных симптомов некоторое время ещё наблюдается астенический синдром.

Симптомы парагриппа могут стать причиной ряда осложнений, характер которых зависит от возраста больного. У детей младшего дошкольного возраста самым опасным осложнением является ложный круп. Его причиной часто становится быстро нарастающий отек слизистой и спастическое сокращение мышц гортани, сопровождающееся застоем секрета. Ложный круп начинается остро, чаще всего в ночные часы. Ребенок просыпается от приступообразного кашля, беспокоится, пугается, может непроизвольно мочиться в постели. Дыхание затруднено, кожа носогубного треугольника имеет синеватый оттенок, голос хриплый или сипловатый, частота сердечных сокращений выше нормы и нарастает со временем.

Среди взрослых наиболее часто встречается осложнение парагриппа в виде вторичной бактериальной инфекции, а именно пневмонии. Заболевание носит в основном очаговый характер, но, тем не менее, может продолжаться длительное время. Как осложнение парагриппа в ряде случаев у больных могут возникать синуситы, отиты или ангины.

Лечение парагриппа

Лечение парагриппа, как правило, симптоматическое. Больной обычно не нуждается в госпитализации. Из препаратов могут быть рекомендованы противовирусные препараты (например амиксин) сульфаниламиды, которые прописывают при возникновении осложнений в виде пневмонии, отита, ангины и пр. При стенозе гортани (ложном крупе) необходима госпитализация. Больному необходима горячая ножная ванна, ингаляция паром. Из лекарственных препаратов показаны кортикостероиды и аминазин в форме инъекционного раствора.

Рекомендуется изоляция больного. Он должен находиться в отдельной комнате, которую необходимо ежедневно проветривать и проводить в ней влажную уборку. При вспышках парагриппа в детских учреждениях рекомендованы ингаляции интерфероном два раза в день на протяжении всего периода подъема заболеваемости. Раствор интерферона можно также закапывать в нос 3–4 раза в сутки. Для профилактики взрослые могут использовать оксолиновую мазь для интраназального применения 1–2 раза в сутки.

Автор статьи: Мочалов Павел Александрович | д. м. н. терапевт

Образование:

Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, специальность – “Лечебное дело” в 1991 году, в 1993 году “Профессиональные болезни”, в 1996 году “Терапия”.

Наши авторы

Источник