Клинические синдромы при анафилактическом шоке

Анафилактический шок – это острое патологическое состояние, которое возникает при повторном проникновении аллергена, в результате чего развиваются тяжелые гемодинамические нарушения и гипоксия. Основными причинами развития анафилаксии являются поступление в организм различных медикаментов и вакцин, укусы насекомых, пищевая аллергия. При тяжелой степени шока быстро наступает потеря сознания, развивается кома и при отсутствии неотложной помощи – летальный исход. Лечение заключается в прекращении поступления в организм аллергена, восстановлении функции кровообращения и дыхания, при необходимости – проведении реанимационных мероприятий.

Общие сведения

Анафилактический шок (анафилаксия) – это тяжелая системная аллергическая реакция немедленного типа, развивающаяся при контакте с чужеродными веществами-антигенами (медикаментозными средствами, сыворотками, рентгеноконтрастными препаратами, пищевыми продуктами, при укусах змей и насекомых), которая сопровождается выраженными нарушениями кровообращения и функций органов и систем.

Анафилактический шок развивается примерно у одного из 50 тысяч человек, причем количество случаев этой системной аллергической реакции растет с каждым годом. Так, в Соединенных Штатах Америки каждый год регистрируется более 80 тысяч случаев развития анафилактических реакций, и риск возникновения хотя бы одного эпизода анафилаксии в течение жизни существует у 20-40 миллионов жителей США. По данным статистики, примерно в 20% случаев причиной развития анафилактического шока является использование лекарственных препаратов. Нередко анафилаксия заканчивается летальным исходом.

Анафилактический шок

Причины

Аллергеном, приводящим к развитию анафилактической реакции, может стать любое вещество, попадающее в организм человека. Анафилактические реакции чаще развиваются при наличии наследственной предрасположенности (отмечается повышение реактивности иммунной системы – как клеточной, так и гуморальной). Наиболее частой причиной анафилактического шока являются:

- Введение медикаментозных средств. Это антибактериальные (антибиотики и сульфаниламиды), гормональные средства (инсулин, адренокортикотропный гормон, кортикотропин и прогестерон), ферментные препараты, анестетики, гетерологичные сыворотки и вакцины. Гиперреакция иммунной системы может развиться и на введение рентгеноконтрастных препаратов, используемых при проведении инструментальных исследований.

- Укусы и ужаления. Еще одна причинный фактор возникновения анафилактического шока – укусы змей и насекомых (пчел, шмелей, шершней, муравьев). В 20-40% случаев ужаления пчел жертвами анафилаксии становятся пчеловоды.

- Пищевая аллергия. Анафилаксия нередко развивается на пищевые аллергены (яйца, молочные продукты, рыбу и морепродукты, сою и арахис, пищевые добавки, красители и ароматизаторы, а также биопрепараты, используемые для обработки плодов овощей и фруктов). Так, в США более 90% случаев тяжелых анафилактических реакций развивается на лесные орехи. В последние годы участилось количество случаев развития анафилактического шока на сульфиты – пищевые добавки, используемые для более длительной сохранности продукта. Эти вещества добавляют в пиво и вино, свежие овощи, фрукты, соусы.

- Физические факторы. Заболевание может развиваться при воздействии различных физических факторов (работа, связанная с мышечным напряжением, спортивные тренировки, холод и тепло), а также при сочетании приема некоторых пищевых продуктов (чаще это креветки, орехи, куриное мясо, сельдерей, белый хлеб) и последующей физической нагрузки (работа на приусадебном участке, спортивные игры, бег, плавание и т. д.)

- Аллергия на латекс. Учащаются случаи анафилаксии на изделия из латекса (резиновые перчатки, катетеры, шинную продукцию и др.), причем нередко наблюдается перекрестная аллергия на латекс и некоторые фрукты (авокадо, бананы, киви).

Патогенез

Анафилактический шок представляет собой немедленную генерализованную аллергическую реакцию, которая обусловлена взаимодействием вещества с антигенными свойствами и иммуноглобулина IgE. При повторном поступлении аллергена высвобождаются различные медиаторы (гистамин, простагландины, хемотаксические факторы, лейкотриены и др.) и развиваются многочисленные системные проявления со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, кожных покровов.

Это коллапс сосудов, гиповолемия, сокращение гладких мышц, бронхоспазм, гиперсекреция слизи, отеки различной локализации и другие патологические изменения. В результате уменьшается объем циркулирующей крови, снижается артериальное давление, парализуется сосудодвигательный центр, уменьшается ударный объем сердца и развиваются явления сердечно-сосудистой недостаточности. Системная аллергическая реакция при анафилактическом шоке сопровождается и развитием дыхательной недостаточности из-за спазма бронхов, скопления в просвете бронхов вязкого слизистого отделяемого, появления кровоизлияний и ателектазов в ткани легких, застоя крови в малом круге кровообращения. Нарушения отмечаются и со стороны кожных покровов, органов брюшной полости и малого таза, эндокринной системы, головного мозга.

Симптомы анафилактического шока

Клинические симптомы анафилактического шока зависят от индивидуальных особенностей организма больного (чувствительность иммунной системы к конкретному аллергену, возраст, наличие сопутствующих заболеваний и др.), способа проникновения вещества с антигенными свойствами (парентерально, через дыхательные пути или пищеварительный тракт), преобладающего «шокового органа» (сердце и сосуды, дыхательные пути, кожные покровы). При этом характерная симптоматика может развиваться как молниеносно (во время парентерального введения медикамента), так и через 2-4 часа после встречи с аллергеном.

Характерны для анафилаксии остро возникающие нарушения работы сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления с появлением головокружения, слабости, обморочных состояний, аритмии (тахикардия, экстрасистолия, мерцательная аритмия и т. д.), развитием сосудистого коллапса, инфаркта миокарда (боли за грудиной, страх смерти, гипотензия). Респираторные признаки анафилактического шока – это появление выраженной одышки, ринореи, дисфонии, свистящего дыхания, бронхоспазма и асфиксии. Нейропсихические расстройства характеризуются выраженной головной болью, психомоторным возбуждением, чувством страха, тревоги, судорожным синдромом. Могут появляться нарушения функции тазовых органов (непроизвольное мочеиспускание и дефекация). Кожные признаки анафилаксии – появление эритемы, крапивницы, ангиоотека.

Клиническая картина будет отличаться в зависимости от тяжести анафилаксии. Выделяют 4 степени тяжести:

- При I степени шока нарушения незначительные, артериальное давление (АД) снижено на 20-40 мм рт. ст. Сознание не нарушено, беспокоит сухость в горле, кашель, боли за грудиной, чувство жара, общее беспокойство, может быть сыпь на коже.

- Для II степени анафилактического шока характерны более выраженные нарушения. При этом систолическое АД опускается до 60-80, а диастолическое – до 40 мм ртутного столба. Беспокоит чувство страха, общая слабость, головокружение, явления риноконъюнктивита, высыпания на коже с зудом, отек Квинке, затруднения при глотании и разговоре, боли в животе и пояснице, тяжесть за грудиной, одышка в покое. Нередко появляется повторная рвота, нарушается контроль процесса мочеиспускания и дефекации.

- III степень тяжести шока проявляется снижением систолического АД до 40-60 мм рт. ст., а диастолического – до 0. Наступает потеря сознания, зрачки расширяются, кожа холодная, липкая, пульс становится нитевидным, развивается судорожный синдром.

- IV степень анафилаксии развивается молниеносно. При этом больной без сознания, АД и пульс не определяются, отсутствует сердечная деятельность и дыхание. Необходимы неотложные реанимационные мероприятия для спасения жизни пациента.

При выходе из шокового состояния у больного сохраняется слабость, вялость, заторможенность, лихорадка, миалгии, артралгии, одышка, боли в сердце. Может отмечаться тошнота, рвота, боли по всему животу. После купирования острых проявлений анафилактического шока (в первые 2-4 недели) нередко развиваются осложнения в виде бронхиальной астмы и рецидивирующей крапивницы, аллергического миокардита, гепатита, гломерулонефрита, системной красной волчанки, узелкового периартериита и пр.

Диагностика

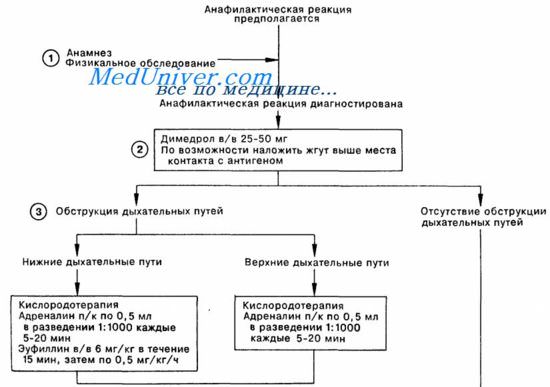

Диагноз анафилактического шока устанавливается преимущественно по клинической симптоматике, так как времени на подробный сбор анамнестических данных, проведение лабораторных анализов и аллергологических проб не остается. Помочь может лишь учет обстоятельств, во время которых наступила анафилаксия – парентеральное введение лекарственного средства, укус змеи, употребление в пищу определенного продукта и т. д.

Во время осмотра оценивается общее состояние больного, функция основных органов и систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и эндокринной). Уже визуальный осмотр пациента с анафилактическим шоком позволяет определить ясность сознания, наличие зрачкового рефлекса, глубину и частоту дыхания, состояние кожных покровов, сохранение контроля над функцией мочеиспускания и дефекации, наличие или отсутствие рвоты, судорожного синдрома. Далее определяются наличие и качественные характеристики пульса на периферических и магистральных артериях, уровень артериального давления, аускультативные данные при выслушивании тонов сердца и дыхания над легкими.

После оказания неотложной помощи пациенту с анафилактическим шоком и ликвидации непосредственной угрозы для жизни проводятся лабораторные и инструментальные исследования, позволяющие уточнить диагноз и исключить другие заболевания со сходной симптоматикой:

- Лабораторные тесты. При проведении лабораторного общеклинического обследования выполняют клинический анализ крови (чаще выявляется лейкоцитоз, увеличение количества эритроцитов, нейтрофилов, эозинофилов), оценивается выраженность респираторного и метаболического ацидоза (измеряется pH, парциальное давление углекислого газа и кислорода в крови), определяется водно-электролитный баланс, показатели системы свертывания крови и др.

- Аллергологическое обследование. При анафилактическом шоке предусматривает определение триптазы и ИЛ-5, уровня общего и специфического иммуноглобулина E, гистамина, а после купирования острых проявлений анафилаксии – выявление аллергенов с помощью кожных проб и лабораторного исследования.

- Инструментальная диагностика. На электрокардиограмме определяются признаки перегрузки правых отделов сердца, ишемия миокарда, тахикардия, аритмия. На рентгенограмме органов грудной клетки могут выявляться признаки эмфиземы легких. В острый период анафилактического шока и в течение 7-10 дней проводится мониторинг артериального давления, частоты сердечных сокращений и дыхания, ЭКГ. При необходимости назначается проведение пульсоксиметрии, капнометрии и капнографии, определение артериального и центрального венозного давления инвазивным методом.

Дифференциальная диагностика проводится с другими состояниями, которые сопровождаются выраженным снижением АД, нарушениями сознания, дыхания и сердечной деятельности: с кардиогенным и септическим шоком, инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью различного генеза, тромбоэмболией легочной артерии, синкопальными состояниями и эпилептическим синдромом, гипогликемией, острыми отравлениями и др. Следует отличать анафилактический шок от сходных по проявлениям анафилактоидных реакций, которые развиваются уже при первой встрече с аллергеном и при которых не задействованы иммунные механизмы (взаимодействие антиген-антитело).

Иногда дифференциальная диагностика с другими заболеваниями затруднена, особенно в ситуациях, когда имеется несколько причинных факторов, вызвавших развитие шокового состояния (сочетание различных видов шока и присоединение к ним анафилаксии в ответ на введение какого-либо медикамента).

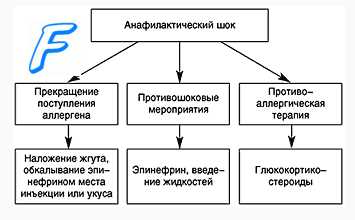

Лечение анафилактического шока

Лечебные мероприятия при анафилактическом шоке направлены на скорейшее устранение нарушений функции жизненно важных органов и систем организма. В первую очередь необходимо устранить контакт с аллергеном (прекратить введение вакцины, лекарственного средства или рентгеноконтрастного вещества, удалить жало осы и т. п.), при необходимости – ограничить венозный отток путем наложения жгута на конечность выше места введения лекарства или ужаления насекомым, а также обколоть это место раствором адреналина и приложить холод. Необходимо восстановить проходимость дыхательных путей (введение воздуховода, срочная интубация трахеи или трахеотомия), обеспечить подачу в легкие чистого кислорода.

Проводится введение симпатомиметиков (адреналина) подкожно повторно с последующим внутривенным капельным введением до улучшения состояния. При тяжелой форме анафилактического шока внутривенно вводится допамин в индивидуально подобранной дозе. В схему неотложной помощи включаются глюкокортикоиды (преднизолон, дексаметазон, бетаметазона), проводится инфузионная терапия, позволяющая восполнить объем циркулирующей крови, устранить гемоконцентрацию и восстановить приемлемый уровень артериального давления. Симптоматическое лечение включает использование антигистаминных средств, бронхолитиков, диуретиков (по строгим показаниям и после стабилизации АД).

Стационарное лечение пациентов с анафилактическим шоком проводится в течение 7-10 дней. В дальнейшем необходимо наблюдение для выявления возможных осложнений (поздние аллергические реакции, миокардит, гломерулонефрит и т. д.) и их своевременного лечения.

Прогноз и профилактика

Прогноз при анафилактическом шоке зависит от своевременности проведения адекватных лечебных мероприятий и общего состояния пациента, наличия сопутствующих заболеваний. Больные, перенесшие эпизод анафилаксии, должны состоять на учете у участкового аллерголога. Им выдается быть выдан аллергологический паспорт с отметками о факторах, вызывающих явления анафилактического шока. Для предупреждения подобного состояния контакт с такими веществами должен быть исключен.

Источник

Анафилактический шок. Клиника анафилактического шока.Для развития анафилактического шока необходимо изменение чувствительности (аллергизация или сенсибилизация) организма к аллергену. Анафилактический шок – это тяжелая, угрожающая жизни пациента аллергическая реакция немедленного типа, протекающая преимущественно в жидких средах организма с участием системы аллерген-антитело и клиническое проявление которой возникает в ближайшие 2-25 минут после воздействия аллергена на сенсибилизированный организм. В настоящее время выделяют анафилактоидный шок. Анафилактоидный шок отличается от анафилактического шока тем, что причастность антитела в развитии реакции гиперчувствительности немедленного типа доказать невозможно или она достоверно исключена. При анафилактическом шоке каскад комплемента, состоящий из С1-С9 специфических белковых комплексов, запускается активацией С1 под влиянием образовавшегося в организме комплекса антиген-антитело (“классический путь”). При анафилактоидном шоке каскад комплимента запускается активацией СЗ в результате влияния брюлогически активных веществ – серотонина, гистамна, медленно реагирующей субстанции и др. или веществ типа “гаптенов” (“альтернативный путь”). В патогенезе анафилактической реакции различают три последовательные фазы или стадии:

Клиника анафилактического шока.В клинической картине анафилактического шока в зависимости от ведущего клинического синдрома выделяют четыре варианта: Доза аллергена в развитии тяжести шока решающего значения не имеет. Клиническая картина анафилактического шока развивается быстро. При молниеносной форме в клинической картине преобладает симптоматика коллаптоидного варианта анафилактического шока: больной почти сразу после введения лекарственного препарата утрачивает сознание, развивается резкая бледность или цианоз, артериальная гипотензия, пульс на периферических артериях определить не удается, дыхание носит агональный характер, зрачки расширяются и их реакция на свет сомнительная или отсутствует. В течение нескольких минут наступает остановка сердечной деятельности. При шоке средней тяжести вначале появляется головная боль, холодный пот, возможно развитие кожных реакций анафилаксии. Асфиктический вариант анафилактического шока характеризуется преобладанием нарушений дыхания: стеснением в груди, чувством нехватки воздуха, судорожным сухим кашлем, одышкой, цианозом губ, кожи лица, явлениями бронхоспазма и отека гортани. Артериальное давление снижено, отмечается бради- или тахикардия. Иногда возникают боли в животе, тошнота, рвота. Возможны непроизвольное мочеиспускание и дефикация. Возбуждение сменяется утратой сознания, в ряде случаев возникают судороги.

– Также рекомендуем “Лечение анафилактического шока. Интенсивная терапия анафилактического шока.” Оглавление темы “Ожоговый шок. Анафилактический шок. Астма. Отек легких.”: |

Источник