Код мкб 10 бэб

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Национальные рекомендации по лечению

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Симптомы

- Причины

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз].

J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]

Описание

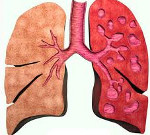

Бронхоэктазами называют необратимые цилиндрические или мешковидные расширения просвета сегментарных и субсегментарных бронхов. Они возникают в результате деструкции бронхиальной стенки, которая является следствием перенесенной в раннем детском возрасте пневмонии, или после гнойной инфекции. Бронхоэктазы в 50 % случаев бывают двусторонними, локализуются в нижних долях легких или язычковом сегменте левого легкого.

Они могут быть первичными, т. Е. Самостоятельным патологическим процессом (в этом случае говорят о бронхоэктатической болезни), или вторичными – при туберкулезе, опухолях, хронических абсцессах легких.

Бронхоэктазы могут быть врожденными и приобретенными. Врожденные бронхоэктазы встречаются редко. Они обусловлены эмбриональными пороками развития бронхов, например при кистозной гипоплазии легкого, сотовом легком. Обычно в таких случаях они сочетаются с другими пороками развития, например с синдромом Картагенера (сочетание бронхоэктазов с пансинуситом и situs viscerum inversus), пороками развития позвонков и ребер, расширением пищевода и.

Приобретенные бронхоэктазы развиваются у детей в первые 3 года жизни в 50 % случаев на фоне пневмонии, осложняющей течение детских острых болезней – кори, коклюша и Развитию бронхоэктазов способствуют также хронический бронхит, хроническая пневмония, фиброзно-кавернозный туберкулез, бронхиальная астма, муковисцидоз.

Симптомы

Для бронхоэктатической болезни характерно многолетнее течение с периодическими обострениями. В некоторых случаях больных многие годы беспокоит только кашель с постепенно увеличивающимся количеством мокроты.

Однако чаще периоды относительного благополучия сменяются периодами обострений, во время которых повышается температура тела, выделяется значительное количество мокроты (от 5 до 200-500 мл. И более). Мокрота слизисто-гнойная или гнойная, при стоянии в сосуде разделяется на 3 слоя (нижний – гной, средний – серозная жидкость, верхний – слизь). Нередко в мокроте видны прожилки крови. Примерно у 10 % больных бывают легочные кровотечения. Источниками кровохарканья и кровотечений являются аневризматически расширенные мелкие сосуды в подвергающейся гнойной деструкции слизистой оболочке бронхов.

Частыми симптомами обострения патологического процесса являются боль в груди, одышка. Классический признак бронхоэктатической болезни – пальцы в виде барабанных палочек и ногти в виде часовых стекол. Нередко этим изменениям сопутствуют ломящие боли в конечностях (синдром гипертрофической остеоартропатии, описанный Пьером Мари и Бамбергером).

При осмотре часть грудной клетки на стороне поражения легкого отстает при дыхании, особенно у больных с ателектатическими бронхоэктазами. При перкуссии в этой области определяется укорочение легочного звука или тупость. При аускультации прослушиваются крупно- и среднепузырчатые влажные хрипы, обычно по утрам, до того как больной откашляется. После откашливания большого количества мокроты нередко выслушиваются лишь сухие свистящие хрипы.

В период ремиссии данные исследования крови и мочи могут не отличаться от нормальных. В период обострений появляется лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличивается СОЭ. Тяжелые формы заболевания сопровождаются гипопротеинемией, гипоальбуминемией. В моче появляются белок, цилиндры.

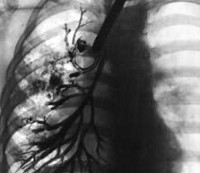

Рентгенологическое исследование и компьютерная томография значительно дополняют данные клинического и лабораторного исследования. Изменения резче выражены при ателектатических бронхоэктазах. Пораженный отдел легкого выявляется на рентгенограмме в виде треугольной тени с вершиной у корня легкого. Размер доли значительно меньше соответствующего отдела(доли,сегмента) здорового легкого. При ателектазе нескольких сегментов появляются также смещение тени средостения в сторону ателектаза, подъем купола диафрагмы на стороне поражения. Иногда на рентгенограммах и особенно на компьютерных томограммах видны кольцевидные тени (просветы расширенных бронхов), тяжистый легочный рисунок, обусловленный перибронхитом.

Бронхография дает возможность точно охарактеризовать особенности патологического процесса и его распространенность. Бронхоэктазы выявляются в виде множественных цилиндрических или мешотчатых расширений бронхов с четкими контурами. В области расположения бронхоэктазов мелкие разветвления бронхов и альвеолы контрастным веществом не заполняются. При ателектатической форме расширенные бронхи сближены между собой, в то время как при отсутствии ателектаза они занимают свое обычное положение.

Клиническая и рентгенологическая симптоматика бронхоэктатической болезни меняется в зависимости от стадии ее развития. Выделяют три стадии развития заболевания, соответствующие приведенным выше стадиям морфологических изменений в легких.

Стадия I – начальная. Отмечаются непостоянный кашель со слизисто-гнойной мокротой, редкие обострения заболевания с клинической картиной бронхопневмонии. При бронхографии выявляют цилиндрические бронхоэктазы в пределах одного легочного сегмента.

Стадия II и III – стадии инфицирования бронхоэктазов и деструкции легочной ткани.

![J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]](https://kiberis.ru//img_full/p/31480_1.jpg)

J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]

Причины

Развитию бронхоэктазов способствуют следующие факторы:

* изменения эластических свойств стенки бронха врожденного или приобретенного характера;

* закупорка просвета бронха опухолью, гнойной пробкой, инородным телом или вследствие отека слизистой оболочки;

* повышение внутрибронхиального давления (например, при длительно непрекращающемся кашле).

В зависимости от преобладания того или иного фактора возникают бронхоэктазы, сочетающиеся с ателектазом части легкого или без него.

При значительной, но неполной закупорке бронха инородным телом или длительном нарушении проходимости его вследствие отека слизистой оболочки развиваются воспалительные изменения в стенке бронха. На этом фоне возникает ателектаз доли или сегмента. При достаточной его продолжительности часть легкого сморщивается, нарастает отрицательное внутри-плевральное давление, что наряду с повышением внутрибронхиального давления может способствовать расширению концевых отделов бронхов. Таким образом развиваются бронхоэктазы, сочетающиеся с ателектазом легкого (ателектатические бронхоэктазы). Застой слизи в расширенных бронхах и развитие инфекции в свою очередь вызывают воспаление слизистой оболочки бронха и перибронхиальной ткани. При этом происходит превращение ворсинчатого эпителия бронхов в многослойный плоский, разрушение эластических и мышечных элементов стенки бронхов. Вследствие этого функциональные нарушения бронхов переходят в бронхоэктатическую болезнь – необратимые анатомические изменения, нарастающие при каждом обострении заболевания.

Лечение

Консервативное лечение показано больным в I и некоторым больным во II стадии заболевания, а также больным, которым хирургическое лечение противопоказано. Его проводят по изложенным выше принципам лечения острых гнойных заболеваний легких. В III стадию выполняют хирургическое вмешательство.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Национальные рекомендации по лечению

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Симптомы

- Причины

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз].

J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]

Описание

Бронхоэктазами называют необратимые цилиндрические или мешковидные расширения просвета сегментарных и субсегментарных бронхов. Они возникают в результате деструкции бронхиальной стенки, которая является следствием перенесенной в раннем детском возрасте пневмонии, или после гнойной инфекции. Бронхоэктазы в 50 % случаев бывают двусторонними, локализуются в нижних долях легких или язычковом сегменте левого легкого.

Они могут быть первичными, т. Е. Самостоятельным патологическим процессом (в этом случае говорят о бронхоэктатической болезни), или вторичными – при туберкулезе, опухолях, хронических абсцессах легких.

Бронхоэктазы могут быть врожденными и приобретенными. Врожденные бронхоэктазы встречаются редко. Они обусловлены эмбриональными пороками развития бронхов, например при кистозной гипоплазии легкого, сотовом легком. Обычно в таких случаях они сочетаются с другими пороками развития, например с синдромом Картагенера (сочетание бронхоэктазов с пансинуситом и situs viscerum inversus), пороками развития позвонков и ребер, расширением пищевода и.

Приобретенные бронхоэктазы развиваются у детей в первые 3 года жизни в 50 % случаев на фоне пневмонии, осложняющей течение детских острых болезней – кори, коклюша и Развитию бронхоэктазов способствуют также хронический бронхит, хроническая пневмония, фиброзно-кавернозный туберкулез, бронхиальная астма, муковисцидоз.

Симптомы

Для бронхоэктатической болезни характерно многолетнее течение с периодическими обострениями. В некоторых случаях больных многие годы беспокоит только кашель с постепенно увеличивающимся количеством мокроты.

Однако чаще периоды относительного благополучия сменяются периодами обострений, во время которых повышается температура тела, выделяется значительное количество мокроты (от 5 до 200-500 мл. И более). Мокрота слизисто-гнойная или гнойная, при стоянии в сосуде разделяется на 3 слоя (нижний – гной, средний – серозная жидкость, верхний – слизь). Нередко в мокроте видны прожилки крови. Примерно у 10 % больных бывают легочные кровотечения. Источниками кровохарканья и кровотечений являются аневризматически расширенные мелкие сосуды в подвергающейся гнойной деструкции слизистой оболочке бронхов.

Частыми симптомами обострения патологического процесса являются боль в груди, одышка. Классический признак бронхоэктатической болезни – пальцы в виде барабанных палочек и ногти в виде часовых стекол. Нередко этим изменениям сопутствуют ломящие боли в конечностях (синдром гипертрофической остеоартропатии, описанный Пьером Мари и Бамбергером).

При осмотре часть грудной клетки на стороне поражения легкого отстает при дыхании, особенно у больных с ателектатическими бронхоэктазами. При перкуссии в этой области определяется укорочение легочного звука или тупость. При аускультации прослушиваются крупно- и среднепузырчатые влажные хрипы, обычно по утрам, до того как больной откашляется. После откашливания большого количества мокроты нередко выслушиваются лишь сухие свистящие хрипы.

В период ремиссии данные исследования крови и мочи могут не отличаться от нормальных. В период обострений появляется лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличивается СОЭ. Тяжелые формы заболевания сопровождаются гипопротеинемией, гипоальбуминемией. В моче появляются белок, цилиндры.

Рентгенологическое исследование и компьютерная томография значительно дополняют данные клинического и лабораторного исследования. Изменения резче выражены при ателектатических бронхоэктазах. Пораженный отдел легкого выявляется на рентгенограмме в виде треугольной тени с вершиной у корня легкого. Размер доли значительно меньше соответствующего отдела(доли,сегмента) здорового легкого. При ателектазе нескольких сегментов появляются также смещение тени средостения в сторону ателектаза, подъем купола диафрагмы на стороне поражения. Иногда на рентгенограммах и особенно на компьютерных томограммах видны кольцевидные тени (просветы расширенных бронхов), тяжистый легочный рисунок, обусловленный перибронхитом.

Бронхография дает возможность точно охарактеризовать особенности патологического процесса и его распространенность. Бронхоэктазы выявляются в виде множественных цилиндрических или мешотчатых расширений бронхов с четкими контурами. В области расположения бронхоэктазов мелкие разветвления бронхов и альвеолы контрастным веществом не заполняются. При ателектатической форме расширенные бронхи сближены между собой, в то время как при отсутствии ателектаза они занимают свое обычное положение.

Клиническая и рентгенологическая симптоматика бронхоэктатической болезни меняется в зависимости от стадии ее развития. Выделяют три стадии развития заболевания, соответствующие приведенным выше стадиям морфологических изменений в легких.

Стадия I – начальная. Отмечаются непостоянный кашель со слизисто-гнойной мокротой, редкие обострения заболевания с клинической картиной бронхопневмонии. При бронхографии выявляют цилиндрические бронхоэктазы в пределах одного легочного сегмента.

Стадия II и III – стадии инфицирования бронхоэктазов и деструкции легочной ткани.

![J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]](https://www.kiberis.ru//img_full/p/31480_1.jpg)

J47 Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]

Причины

Развитию бронхоэктазов способствуют следующие факторы:

* изменения эластических свойств стенки бронха врожденного или приобретенного характера;

* закупорка просвета бронха опухолью, гнойной пробкой, инородным телом или вследствие отека слизистой оболочки;

* повышение внутрибронхиального давления (например, при длительно непрекращающемся кашле).

В зависимости от преобладания того или иного фактора возникают бронхоэктазы, сочетающиеся с ателектазом части легкого или без него.

При значительной, но неполной закупорке бронха инородным телом или длительном нарушении проходимости его вследствие отека слизистой оболочки развиваются воспалительные изменения в стенке бронха. На этом фоне возникает ателектаз доли или сегмента. При достаточной его продолжительности часть легкого сморщивается, нарастает отрицательное внутри-плевральное давление, что наряду с повышением внутрибронхиального давления может способствовать расширению концевых отделов бронхов. Таким образом развиваются бронхоэктазы, сочетающиеся с ателектазом легкого (ателектатические бронхоэктазы). Застой слизи в расширенных бронхах и развитие инфекции в свою очередь вызывают воспаление слизистой оболочки бронха и перибронхиальной ткани. При этом происходит превращение ворсинчатого эпителия бронхов в многослойный плоский, разрушение эластических и мышечных элементов стенки бронхов. Вследствие этого функциональные нарушения бронхов переходят в бронхоэктатическую болезнь – необратимые анатомические изменения, нарастающие при каждом обострении заболевания.

Лечение

Консервативное лечение показано больным в I и некоторым больным во II стадии заболевания, а также больным, которым хирургическое лечение противопоказано. Его проводят по изложенным выше принципам лечения острых гнойных заболеваний легких. В III стадию выполняют хирургическое вмешательство.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник

Бронхоэктатическая болезнь – это заболевание, характеризующееся необратимыми изменениями (расширением, деформацией) бронхов, сопровождающимися функциональной неполноценностью и развитием хронического гнойно-воспалительного процесса в бронхиальном дереве. Основным проявлением бронхоэктатической болезни является постоянный кашель, сопровождающийся выделением гнойной мокроты. Возможно кровохарканье и даже развитие легочного кровотечения. Со временем бронхоэктатическая болезнь может приводить к дыхательной недостаточности и анемии, у детей – к отставанию в физическом развитии. Диагностический алгоритм включает физикальное обследование пациента, аускультацию легких, рентгенографию органов грудной полости, бронхоскопию, анализ мокроты, бронхографию, исследование ФВД. Лечение бронхоэктатической болезни направлено на купирование гнойно-воспалительного процесса внутри бронхов и санацию бронхиального дерева.

Общие сведения

Бронхоэктатическая болезнь (БЭБ) – заболевание, характеризующееся необратимыми изменениями (расширением, деформацией) бронхов, сопровождающимися функциональной неполноценностью и развитием хронического гнойно-воспалительного процесса в бронхиальном дереве. Видоизмененные бронхи носят название бронхоэктазов (или бронхоэктазий). Бронхоэктатическая болезнь встречается у 0,5-1,5 % населения, развиваясь преимущественно в детском и молодом возрасте (от 5 до 25 лет). Заболевание протекает в виде рецидивирующих бронхолегочных инфекций и сопровождается постоянным кашлем с мокротой. Поражение бронхов при бронхоэктатической болезни может ограничиваться одним сегментом или долей легкого либо быть распространенным.

Бронхоэктатическая болезнь

Причины

Причиной первичных бронхоэктазов служат врожденные пороки развития бронхов – недоразвитие (дисплазия) бронхиальной стенки. Врожденная бронхоэктатическая болезнь встречается гораздо реже приобретенных бронхоэктазов. Приобретенные бронхоэктазы возникают в результате частых бронхолегочных инфекций, перенесенных в детском возрасте – бронхопневмонии, хронического деформирующего бронхита, туберкулеза или абсцесса легкого. Иногда бронхоэктатическая болезнь развивается вследствие попадания инородных тел в просвет бронхов.

Патогенез

Хроническое воспаление бронхиального дерева вызывает изменения в слизистом и мышечном слоях бронхов, а также в перибронхиальной ткани. Становясь податливыми, пораженные стенки бронхов расширяются. Пневмосклеротические процессы в легочной ткани после перенесенных бронхитов, пневмоний, туберкулеза или абсцесса легкого приводят сморщиванию легочной паренхимы и растяжению, деформации бронхиальных стенок. Деструктивные процессы также поражают нервные окончания, артериолы и капилляры, питающие бронхи.

Веретенообразные и цилиндрические бронхоэктазы поражают крупные и средние бронхи, мешотчатые – более мелкие. Неинфицированные бронхоэктазы, немногочисленные и небольшие по размерам, могут длительное время не проявлять себя клинически. С присоединением инфекции и развитием воспалительного процесса бронхоэктазы заполняются гнойной мокротой, поддерживающей хроническое воспаление в видоизмененных бронхах. Так развивается бронхоэктатическая болезнь. Поддержанию гнойного воспаления в бронхах способствует бронхиальная обструкция, затруднение самоочищения бронхиального дерева, снижение защитных механизмов бронхолегочной системы, хронические гнойные процессы в носоглотке.

Классификация

Согласно общепринятой классификации бронхоэктазы различаются:

- по виду деформации бронхов – мешотчатые, цилиндрические, веретенообразные и смешанные;

- по степени распространения патологического процесса – односторонние и двусторонние (с указанием сегмента или доли легкого);

- по фазе течения бронхоэктатической болезни – обострение и ремиссия;

- по состоянию паренхимы заинтересованного отдела легкого – ателектатические и не сопровождающиеся ателектазом;

- по причинам развития – первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные);

- по клинической форме бронхоэктатической болезни – легкая, выраженная и тяжелая формы.

- Легкая форма бронхоэктатической болезни характеризуется 1-2 обострениями за год, длительными ремиссиями, в периоды которых пациенты чувствуют себя практически здоровыми и работоспособными.

- Для выраженной формы бронхоэктатической болезни характерны ежесезонные, более длительные обострения, с отделением от 50 до 200 мл гнойной мокроты в сутки. В периоды ремиссий сохраняется кашель с мокротой, умеренная одышка, снижение трудоспособности.

- При тяжелой форме бронхоэктатической болезни наблюдаются частые, продолжительные обострения с температурной реакцией и кратковременные ремиссии. Количество выделяемой мокроты увеличивается до 200 мл, мокрота часто имеет гнилостный запах. Трудоспособность во время ремиссий сохранена.

Симптомы бронхоэктатической болезни

Основным проявлением бронхоэктатической болезни служит постоянный кашель с отхождением гнойной мокроты с неприятным запахом. Особенно обильным выделение мокроты бывает по утрам («полным ртом») или при правильном дренажном положении (на пораженном боку с опущенным головным концом). Количество мокроты может достигать нескольких сотен миллилитров. В течение дня кашель возобновляется по мере накопления в бронхах мокроты. Кашель может приводить к разрыву кровеносных сосудов в истонченных бронхиальных стенках, что сопровождается кровохарканьем, а при травмировании крупных сосудов – легочным кровотечением.

Хроническое гнойное воспаление бронхиального дерева вызывает интоксикацию и истощение организма. У пациентов с бронхоэктатической болезнью развивается анемия, похудание, общая слабость, бледность кожных покровов, наблюдается отставание физического и полового развития детей. Дыхательная недостаточность при бронхоэктатической болезни проявляется цианозом, одышкой, утолщением концевых фаланг пальцев рук в виде «барабанных палочек» и ногтей в форме «часовых стеклышек», деформацией грудной клетки.

Частота и длительность обострений бронхоэктатической болезни зависят от клинической формы заболевания. Обострения протекают в виде бронхолегочной инфекции с повышением температуры тела, увеличением количества отделяемой мокроты. Даже вне обострения бронхоэктатической болезни сохраняется продуктивный влажный кашель с мокротой.

Осложнения

Осложненное течение бронхоэктатической болезни характеризуется признаками тяжелой формы, к которым присоединяются вторичные осложнения: сердечно-легочная недостаточность, легочное сердце, амилоидоз почек, печени, нефрит и др. Также длительное течение бронхоэктатической болезни может осложняться железодефицитной анемией, абсцессом легких, эмпиемой плевры, легочным кровотечением.

Диагностика

При физикальном исследовании легких при бронхоэктатической болезни отмечается отставание подвижности легких в дыхании и притупление перкуторного звука на пораженной стороне. Аускультативная картина при бронхоэктатической болезни характеризуется ослабленным дыханием, массой разнокалиберных (мелко-, средне- и крупнопузырчатых) влажных хрипов, обычно в нижних отделах легких, уменьшающихся после откашливания мокроты. При наличии бронхоспастического компонента присоединяются свистящие сухие хрипы.

На прямой и боковой проекции рентгенограммы легких у пациентов с бронхоэктатической болезнью обнаруживаются деформация и ячеистость легочного рисунка, участки ателектазов, уменьшение в объеме пораженного сегмента или доли. Эндоскопическое исследование бронхов – бронхоскопия – позволяет выявить обильный, вязкий гнойный секрет, взять материал на цитологию и баканализ, установить источник кровотечения, а также провести санацию бронхиального дерева для подготовки к следующему диагностическому этапу – бронхографии.

КТ органов грудной клетки. Цилиндрические бронхоэктазы в нижней доле левого легкого

Бронхография (контрастное рентгенологическое исследование бронхов) является самым достоверным диагностическим методом при бронхоэктатической болезни. Она позволяет уточнить степень распространенности бронхоэктазов, их локализацию, форму. Бронхография у взрослых пациентов проводится в под местной анестезией, у детей – под общим наркозом. С помощью введенного в бронхиальное дерево мягкого катетера происходит заполнение бронхов контрастным веществом с последующим рентгенологическим контролем и серией снимков. При бронхографии выявляется деформация, сближение бронхов, их цилиндрические, мешотчатые или веретенообразные расширения, отсутствие контрастирования ветвей бронхов, расположенных дистальнее бронхоэктазов. Для диагностики степени дыхательной недостаточности пациенту с бронхоэктатической болезнью проводят исследования дыхательной функции: спирометрию и пикфлоуметрию.

Лечение бронхоэктатической болезни

В периоды обострений бронхоэктатической болезни основные лечебные мероприятия направлены на санацию бронхов и подавление гнойно-воспалительного процесса в бронхиальном дереве. С этой целью проводится антибиотикотерапия и бронхоскопический дренаж. Применение антибиотиков возможно как парентерально (внутривенно, внутримышечно), так и эндобронхиально при проведении санационной бронхоскопии. Для лечения хронических воспалительных процессов бронхов применяют цефалоспорины (цефтриаксон, цефазолин, цефотаксим и др.), полусинтетические пенициллины (ампициллин, оксациллин), гентамицин.

При бронхоэктатической болезни дренаж бронхиального дерева осуществляется также приданием пациенту положения в кровати с приподнятым ножным концом, облегчающего отхождение мокроты. Для улучшения эвакуации мокроты назначаются отхаркивающие средства, щелочное питье, массаж грудной клетки, дыхательная гимнастика, ингаляции, лекарственный электрофорез на грудную клетку.

Часто при бронхоэктатической болезни прибегают к проведению бронхоальвеолярного лаважа (промывания бронхов) и отсасыванию гнойного секрета с помощью бронхоскопа. Лечебная бронхоскопия позволяет не только промыть бронхи и удалить гнойный секрет, но и ввести в бронхиальное дерево антибиотики, муколитики, бронхолитики, применить ультразвуковую санацию.

Питание пациентов с бронхоэктатической болезнью должно быть полноценным, обогащенным белком и витаминами. В рацион дополнительно включаются мясо, рыба, творог, овощи, соки, фрукты. Вне обострений бронхоэктатической болезни показаны занятия дыхательной гимнастикой, прием отхаркивающих трав, санаторно-курортная реабилитация.

При отсутствии противопоказаний (легочного сердца, двусторонних бронхоэктазов и др.) показано хирургическое лечение бронхоэктатической болезни – удаление измененной доли легкого (лобэктомия). Иногда оперативное лечение бронхоэктатической болезни проводится по жизненным показаниям (в случае тяжелого, непрекращающегося кровотечения).

Прогноз и профилактика

Оперативное удаление бронхоэктазов в ряде случаев приводит к полному выздоровлению. Регулярные курсы противовоспалительной терапии позволяют достичь длительной ремиссии. Обострения бронхоэктатической болезни могут возникать в сырое, холодное время года, при переохлаждении, после простудных заболеваний. При отсутствии лечения бронхоэктатической болезни и ее осложненном варианте течения прогноз неблагоприятен. Тяжелое длительное течение бронхоэктатической болезни приводит к инвалидизации.

Профилактика развития бронхоэктатической болезни предполагает диспансерное наблюдение пульмонолога за больными с хроническими бронхитами и пневмосклерозом, их своевременное и адекватное лечение, исключение вредных факторов (курения, производственных и пылевых вредностей), закаливание. С целью предупреждения обострений бронхоэктатической болезни необходима своевременная санация придаточных пазух носа при синуситах и полости рта при заболеваниях зубо-челюстной системы.