Код мкб 10 сигмостома

Миастения – это заболевание, которое развивается вследствие аутоиммунного процесса в организме. Оно характеризуется слабостью и повышенной утомляемостью различных групп мышц. Врождённая и приобретенная миастения в МКБ 10 значится под кодом G70.2. Код G70 имеет генерализованная миастения в МКБ 10. В Юсуповской больнице созданы все условия для лечения пациентов, страдающих миастенией:

- полный цикл медицинских услуг – диагностика, стационарное и амбулаторное лечение, реабилитация;

- использование наиболее эффективных препаратов, зарегистрированных в РФ, которые обладают минимальным спектром побочных эффектов;

- возможность благодаря сотрудничеству с лучшими НИИ неврологии проходить все сложные исследования и анализы крови;

- использование постоянно обновляемой медицинской аппаратуры известных производителей Японии, США, Германии, Италии.

В клинике неврологии работают профессора и врачи высшей категории, являющиеся ведущими специалистами в области лечения аутоиммунных заболеваний нервной системы. Все тяжёлые случаи миастении обсуждаются на заседании экспертного совета. Неврологи коллегиально принимают решение в отношении дальнейшего лечения пациентов, корригируют дозы препаратов в зависимости от степени тяжести заболевания.

Причины и механизмы развития миастении

Миастения относится к аутоиммунным заболеваниям. Проблемы с нервно-мышечной передачей возникают в результате синтеза результата антител против α-субъединицы никотиновых холинорецепторов. Поликлональные антитела действуют подобно яду кураре. Они затрудняют синаптическую передачу и приводят к мышечной слабости. Аутоантитела вытесняют в мышечно-невральных соединениях ацетилхолин, блокируют передачу импульса.

Преимущественно врачи выявляют спорадические случаи миастении, хотя описаны и семейные формы заболевания. Учёные считают, что миастения является генетически предопределённым заболеванием. Она также развивается у пациентов с увеличением размеров или злокачественной опухолью вилочковой железы. Иногда наблюдаются миастенические синдромы при дерматомиозите, органических заболеваниях нервной системы, раке лёгкого, яичников, молочной железы или предстательной железы.

Механизм развития миастении сложен. Нарушается нервно-мышечная передача импульса. В связи с уменьшением числа холинергических рецепторов концевой пластинки или их недостаточной чувствительностью к ацетилхолину, а также по причине нарушения синтеза ацетилхолииа в результате дефекта активности ферментов возникает постсинаптический блок.

У больных локальной или генерализованной формой миастении выявляют циркулирующие антитела к белку ацетилхолиновых рецепторов. Тяжесть заболевания напрямую зависит от титра антител. Антитела блокируют рецепторы, реагируют с их белковым компонентом, вызывая ускоренную деградацию рецепторов. Аутоиммунные антитела к рецепторам вырабатывают лимфоциты, которые происходят в вилочковой железе.

Клиническая картина заболевания

Уникальным и специфическим признаком миастении является мышечная утомляемость. Развивающаяся при этом мышечная слабость отличается от обычных парезов тем, что при повторении движений в частом ритме она резко возрастает и может достигнуть степени полного паралича. Сила мышц сохраняется в течение длительного времени при работе в медленном темпе, особенно после отдыха и сна.

Преимущественно миастения (код по МКБ 10 – G70.2) возникает в возрасте 20-30 лет. Нередко первые симптомы заболевания появляются в детском возрасте или в пубертатном периоде. В 2 раза чаще болеют лица женского пола. Миастения может дебютировать и у мужчин пожилого возраста, страдающих миомой (опухолью вилочковой железы). Провоцировать начало миастении могут инфекционные заболевания, интоксикации, эндокринные сдвиги (беременность, климактерический период).

По характеру течения выделяют:

- прогрессирующую форму миастении (код по МКБ 10 – G70), которая характеризуется постепенным нарастанием тяжести и распространённости миастенических проявлений;

- стационарную форму, или миастеническое состояние (имеет место стабильность дефектов миастенического типа на протяжении значительного срока);

- миастенические эпизоды (короткие периоды миастенических нарушений сменяются продолжительными спонтанными ремиссиями).

По клиническим признакам различают локализованную миастению, с поражением глазодвигательных мышц (глазная форма), мышц гортани, языка, глотки (бульбарная форма) и генерализованную форму заболевания. В типичных случаях миастении первыми появляются глазодвигательные нарушения. Пациенты предъявляют жалобы на опущение век, двоение предметов, особенно при длительном чтении. Для миастении характерны асимметричность поражения и динамичность симптомов: в утренние часы состояние пациентов лучше, а вечером птоз и диплопия значительно нарастают. В дебюте заболевания поражаются лишь отдельные глазодвигательные мышцы. По мере прогрессирования патологического процесса может наступить паралич наружных и внутренних мышц глазного яблока.

Пациент не может длительно удерживать взор при боковом отведении глаз. Это создаёт ошибочное мнение о наличии нистагма (непроизвольных колебательных движений глазных яблок высокой частоты). Внутренние мышцы глаза страдают достаточно редко. Зрачковые реакции сохранены, хотя иногда наблюдается анизокория (разный размер зрачков правого и левого глаза) или истощение реакции зрачков на свет при повторных исследованиях. Затем присоединяются слабость и утомляемость мимических мышц и жевательной мускулатуры.

При поражении бульбарной мускулатуры нарушается функция мягкого нёба и надгортанника. Пациенты жалуются на затруднение проглатывания пищи, попадание жидкости в нос. Эти симптомы усиливаются в процессе еды. У больных появляется «носовой» оттенок голоса, он «затухает» во время разговора. При пережёвывании твёрдой пищи утомляются жевательные мышцы. В тяжёлых случаях пациенты вынуждены делать перерыв во время еды. Иногда возникают затруднения даже при проглатывании слюны. При нарушении глотания может развиваться алиментарное истощение или аспирационная пневмония. В поздних стадиях заболеваниях у некоторых пациентов на языке образуются 3 продольные борозды, что имеет определённое диагностическое значение.

Если слабость распространяется на мышцы конечностей, больше страдает мускулатура проксимальных (расположенных ближе к туловищу) отделов рук. Женщины утомляются при причёсывании. При поражении мышц шеи, особенно разгибателей, возникает характерное списание головы.

Одним из наиболее тяжёлых симптомов генерализованной формы миастении является слабость дыхательных мышц. Сухожильные рефлексы истощаются при повторных исследованиях или могут быть сохранены. Изредка отмечаются мышечные атрофии мышц языка и шеи, проксимальных отделов верхних конечностей. Они обычно выражены умеренно, при улучшении состояния уменьшаются и исчезают.

При миастении может наблюдаться острое ухудшение состояния, которое обусловлено влиянием внешних и внутренних факторов. Оно носит название миастенического криза. У пациентов с лёгкой или средней степенью тяжести заболевания остро развиваются следующие симптомы:

- генерализованная мышечная слабость;

- выраженные бульбарные нарушения (нарушение глотания и речи);

- дыхательные нарушения.

Снижается эффективность антихолинэстеразных препаратов. Мышечная слабость может доходить до состояния тетраплегии (паралича всех четырёх конечностей), Она сопровождается выраженными вегетативными нарушениями в виде тахикардии (учащённого сердцебиения), слабого пульса, мидриаза (расширения зрачков) и пареза кишечника.

Диагностика миастении

Обычно постановка диагноза миастении не вызывает трудности. Заболевание диагностируется на основании жалоб пациента на утомляемость, усиление имеющихся нарушений при физической нагрузке и к вечеру. Для уточнения диагноза проводят прозериновую пробу: симптомы заболевания резко уменьшаются через 30-60 мин после подкожного введения 1-2 мл 0,05% раствора прозерина. При определении электровозбудимости мышц врачи выявляют быстрое истощение их сокращения при повторных раздражениях фарадическим током с восстановлением возбудимости после отдыха.

Неврологи Юсуповской больницы проводят электромиографическое исследование. Стимуляционная электромиография регистрирует нормальный суммарный вызванный потенциал действия. Его амплитуда уменьшается при ритмической стимуляции частотой 3-5 и 50 в 1 секунду. Для выявления изменений вилочковой железы проводят компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Определяют уровень аутоиммунных антител в сыворотке крови. Врачи клиники неврологии с помощью современных методов исследования проводят дифференциальную диагностику миастении с опухолью ствола мозга, стволовым энцефалитом, базальным менингитом, полимиозитом и нарушением мозгового кровообращения в вертебрально-базилярной системе.

Лечение миастении

Терапия миастении направлена на коррекцию относительного дефицита ацетилхолина и подавление аутоиммунного процесса. С целью компенсации расстройств нервно-мышечной передачи неврологи Юсуповской больницы используют антихолинэстеразные средства: прозерин, оксазил, калимин. Врачи подбирают оптимальную индивидуально компенсирующую дозу препарата в зависимости от клинической формы заболевания, тяжести симптомов, наличия сопутствующей патологии, реакции на препарат.

При глоточно-лицевой и глазной форме миастении более эффективен пиридостигмина бромид. При миастенической слабости скелетной мускулатуры отдают предпочтение прозерину и оксазилу. Пациентам назначают оротат или хлорид калия, верошпирон, эфедрин. В очень тяжелых случаях прозерин вводят внутримышечно. Приём больших доз антихолинэстеразных препаратов иногда приводит к холинергическому кризу. В этом случае отменяют антихолинергические средства и повторно вводят внутримышечно или внутривенно атропина сульфат. В тяжёлых случаях назначают реактиватор холинэстеразы (1 мл 15% раствора дипироксима).

Миастенический криз возникает в результате недостаточной дозы антихолинэстеразных средств. При его развитии срочно вводят внутривенно 0,5-1 мл 0,05% раствора прозерина. Через 2-3 часа выполняют внутримышечную инъекц2-3 мл препарата. Оксазил моно быть вводить в свечах. Применяют также подкожно 5% раствор эфедрина, внутривенно препараты калия.

Невзирая на введение больших количеств прозерина, при миастеническом кризе может сохраняться прогрессирующая и угрожающая жизни слабость дыхательных мышц. Пациентов переводят в отделение реанимации и интенсивной терапии Юсуповской больницы. Больным производят интубацию или трахеостомию, переводят на искусственную вентиляцию лёгких с помощью стационарных или переносных дыхательных аппаратов. Питание пациентов осуществляют через назогастральный зонд. Поддерживают баланс жидкости, электролитов и витаминов. При развитии метаболического ацидоза (смещения рН в кислую сторону) внутривенно капельно вводят 1% раствор гидрокарбоната натрия.

В Юсуповской больнице применяют методы патогенетического лечения пациентов, страдающих миастенией – тимэктомию, рентгенотерапию и гормональную терапию. Хирургический метод (тимэктомию) применяют пациентам в возрасте до 60 лет, страдающим миастенией, но находящимся в удовлетворительном состоянии. Абсолютным показанием к операции является опухоль вилочковой железы.

Рентгенотерапию на область тимуса назначают при глазной форме миастении, при остатке ткани вилочковой железы после тимэктомии, а также при наличии противопоказаний к операции у больных пожилого возраста с генерализованной формой миастении. В тяжёлых случаях генерализованной миастении проводят терапию иммуносупрессивными препаратами. Эффективна пульс-терапия высоких доз кортикостероидов. Пройти курс лечения миастении современными препаратами можно, позвонив по телефону Юсуповской больницы.

Источник

Исключены:

- отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96)

- болезни височно-нижнечелюстного сустава (K07.6)

- некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)

- синдром сдавления (T79.6)

- осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00-O99)

- врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99)

- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90)

- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98)

- новообразования (C00-D48)

- симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00-R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- M00-M25 Артропатии

- M00-M03 Инфекционные артропатии

- M05-M14 Воспалительные полиартропатии

- M15-M19 Артрозы

- M20-M25 Другие поражения суставов

- M30-M36 Системные поражения соединительной ткани

- M40-M54 Дорсопатии

- M40-M43 Деформирующие дорсопатии

- M50-M54 Другие дорсопатии

- M60-M79 Болезни мягких тканей

- M60-M63 Поражения мышц

- M65-M68 Поражения синовиальных оболочек и сухожилий

- M70-M79 Другие поражения мягких тканей

- M80-M94 Остеопатии и хондропатии

- M80-M85 Нарушения плотности и структуры кости

- M86-M90 Другие остеопатии

- M91-M94 Хондропатии

- M95-M99 Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани

Звездочкой отмечены следующие категории:

- M01* Прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

- M03* Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

- M07* Псориатические и энтеропатические артропатии

- M09* Ювенильный артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках

- M14* Артропатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках

- M36* Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках

- M49* Спондилопатии ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках

- M63* Поражения мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках

- M68* Поражения синовиальных оболочек и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках

- M73* Поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в других рубриках

- M82* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках

- M90* Остеопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ

В классе XIII для обозначения локализации поражения введены дополнительные знаки, которые могут факультативно использоваться с соответствующими подрубриками. Поскольку место распространения или специальная адаптация могут варьироваться в количестве используемых цифровых характеристик, предполагается, что дополнительная подклассификация по локализации должна быть помещена в идентифицируемую отдельную позицию (например, в дополнительный блок). Различные подклассификации, используемые при уточнении повреждения колена, дорсопатиях или биомеханических нарушениях, не классифицированных в других рубриках, приведены в M23, в M40-M43 и в M99 соответственно

- 0 Множественная локализация

- 1 Плечевая область

- Ключица,

- акромиально-ключичный сустав,

- лопатка,

- плечевой сустав,

- грудино-ключичный сустав

- 2 Плечо

- Плечевая кость

- Локтевой сустав

- 3 Предплечье

- Лучевая кость

- Лучезапястный сустав,

- локтевая кость

- 4 Кисть

- Запястье,

- Суставы между этими костями

- пальцы,

- пясть

- 5 Тазовая область и бедро

- Ягодичная область

- Тазобедренный сустав,

- крестцо-подвздошный сустав

- бедренная кость,

- таз

- 6 Голень

- Малоберцовая кость,

- большеберцовая кость

- Коленный сустав

- 7 Голеностопный сустав и стопа

- Голеностопный сустав,

- Плюсна,

- предплюсна,

- другие суставы стопы пальцы стопы

- 8 Другие

- Голова, шея, ребра, череп, туловище, позвоночник

- 9 Локализация неуточненная

последние изменения: январь 2004

Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими рубриками блока “Дорсопатии”, исключая рубрики M50 и M51; см. также примечание в разделе M00-M99.

- 0 Множественные отделы позвоночника

- 1 Область затылка, первого и второго шейных позвонков

- 2 Область шеи

- 3 Шейно-грудной отдел

- 4 Грудной отдел

- 5 Пояснично-грудной отдел

- 6 Поясничный отдел

- 7 Пояснично-крестцовый отдел

- 8 Крестцовый и крестцово-копчиковый отдел

- 9 Неуточненная локализация

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Острый сигмоидит.

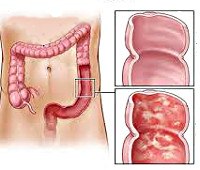

Острый сигмоидит

Описание

Острый сигмоидит. Острый воспалительный процесс в зоне слизистой оболочки сигмовидной кишки. Проявляется болями спастического характера в левой части живота с иррадиацией в поясницу и промежность, урчанием, метеоризмом, обильным стулом, патологическими примесями в кале, тошнотой, рвотой, ознобами и повышением температуры тела до фебрильных цифр. Возможно выздоровление или переход в хроническую форму. Диагноз острого сигмоидита выставляется с учетом симптомов, данных ирригоскопии, ректороманоскопии, исследования кала на скрытую кровь и других диагностических процедур. Лечение – диета, антибактериальные препараты, инфузионная терапия, симптоматические средства.

Дополнительные факты

Острый сигмоидит – частный случай сегментарного острого колита, сопровождающийся развитием воспаления в области сигмовидной кишки. В изолированном виде встречается относительно редко, обычно сочетается с воспалением других отделов толстого кишечника, особенно – прямой кишки (ректосигмоидит). Острый сигмоидит диагностируется чаще других сегментарных колитов, что обусловлено рядом анатомических особенностей сигмовидной кишки. Может выявляться у пациентов любого возраста, мужчины и женщины страдают одинаково часто. Острый сигмоидит является полиэтиологическим заболеванием, развивается на фоне острых кишечных инфекций, дисбактериоза, хронических заболеваний кишечника, облучения и других воздействий. Лечение проводят специалисты в области проктологии.

Острый сигмоидит

Симптомы

Заболевание развивается внезапно. Наблюдается ухудшение общего состояния, возникают слабость, разбитость, головная боль, гипертермия и другие симптомы общей интоксикации. Характерен выраженный болевой синдром, нередко напоминающий клиническую картину острого живота. Обычно пациенты с острым сигмоидитом жалуются на интенсивные боли спастического характера в левой половине живота и левой подвздошной области, но из-за большой подвижности сигмовидной кишки в некоторых случаях отмечается необычная локализация болей. Возможна иррадиация в область поясницы, промежность и левую нижнюю конечность.

Диагностика

Диагноз устанавливается проктологом с учетом клинических проявлений, результатов ректального исследования, ректороманоскопии, рентгенографии и лабораторных анализов. При проведении пальцевого ректального исследования у пациентов с острым сигмоидитом выявляется отечность стенки кишечника. В ходе ректороманоскопии обнаруживаются отек, гиперемия, множественные кровоизлияния, эрозии или язвы (в зависимости от формы острого сигмоидита). Ирригоскопия свидетельствует о нарушении проходимости сигмовидной кишки и уменьшении складчатости слизистой вследствие отека кишечной стенки.

Наряду с перечисленными исследованиями больным острым сигмоидитом назначают анализы кала на яйца глистов и на бакпосев для подбора противогельминтных и антибактериальных препаратов. Из-за высокой интенсивности болевого синдрома дифференциальную диагностику острого сигмоидита обычно приходится проводить с неотложными заболеваниями и состояниями, в том числе – с острым аппендицитом при нетипичном расположении червеобразного отростка и почечной коликой. У женщин данную патологию дифференцируют с острым аднекситом.

Лечение

На начальном этапе лечения пациентам с острым сигмоидитом назначают постельный режим и грелки со льдом на область живота. Из меню исключают острую, жирную, соленую, слишком холодную и слишком горячую пищу, а также продукты, стимулирующие кишечную перистальтику и способствующие повышенному газообразованию. Рекомендуют дробно принимать теплую полужидкую или жидкую пищу с высоким содержанием сливочного масла. При тяжелых формах острого сигмоидита осуществляют внутривенные инфузии дезинтоксикационных растворов, растворов глюкозы и аминокислот.

Назначают антибактериальные препараты или противогельминтные средства, подобранные с учетом результатов анализов кала на гельминты и определения чувствительности болезнетворной флоры. Частью лечения острого сигмоидита является симптоматическая терапия, направленная на устранение нарушений стула, спазмов и повышенного газоообразования. Применяют энтеросорбенты, спазмолитики, обволакивающие и вяжущие препараты общего действия.

В качестве средств местного действия при остром сигмоидите используют ректальные свечи с противовоспалительным и регенерирующим действием, клизмы с ромашкой, маслом облепихи или шиповника. При своевременном начале лечения прогноз обычно благоприятный, в большинстве случаев наблюдается полное выздоровление. При тяжелых формах острого сигмоидита, позднем начале лечения и несоблюдении рекомендаций врача возможен переход заболевания в хроническую форму.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник