Код мкб перелом основания черепа

Симптомы лобно-базального перелома черепа и его лечение

Код по МКБ-10: S02.0 – Перелом свода черепа – лобной кости, теменной кости

Код по МКБ-10: S02.1 – Перелом основания черепа: черепных ямок, затылочной кости, верхней стенки глазницы, пазух решетчатой и лобной кости, клиновидной кости, височной кости

Код по МКБ-10: S02.2 – Перелом костей носа

Код по МКБ-10: S02.3 – Перелом дна глазницы

Код по МКБ-10: S02.4 – Перелом скуловой кости и верхней челюсти

Травма лобной области и корня носа обычно происходит в результате дорожно-транспортных происшествий и иногда на производстве. Перелом, возникающий в таких случаях, вовлекает верхние околоносовые пазухи (лобную, решетчатый лабиринт, клиновидную) и переходит на основание передней черепной ямки.

Возможно также возникновение перелома чешуи лобной кости с повреждением твердой мозговой оболочки и внутричерепных структур и распространение линии перелома на околоносовые пазухи. Лобно-базальные переломы составляют 70% всех переломов основания черепа. Линия перелома в типичных случаях проходит по основанию передней черепной ямки и основанию носа, как и при латеробазальных переломах.

Разрыв твердой мозговой оболочки и повреждение головного мозга, которое может быть закрытым или открытым, часто локализуется в передней черепной ямке. Инфекция может распространяться в полость черепа из области перелома костей носа или околоносовых пазух как сразу после травмы (ранняя инфекция), так и спустя несколько лет (поздняя инфекция), вызывая менингит или абсцесс мозга.

а) Клиническая картина. К основным симптомам относятся носовая ликворея, пролабирование ткани головного мозга из носа или из раны в лобно-носовой области, обширная гематома лица; возможны эмфизема, проптоз с потерей зрения или без его нарушения и лобное пневмоэнцефалоцеле.

Клиническая картина может проявляться также симптомами сотрясения или ушиба головного мозга, одно- или двусторонним кровоизлиянием в глаз, которые указывают на возможный лобно-базальный перелом, иногда наблюдается массивное кровотечение из глотки, полости рта и носа. Носовая ликворея – достоверный признак разрыва твердой мозговой оболочки, однако разрыв последней может и не сопровождаться истечением ЦОК.

У 75% больных наблюдается аносмия и повреждение ЧН II, реже ЧН III—VI. Повреждения мягких тканей незначительные или отсутствуют у 20% больных. Иногда отмечаются симптомы повышения внутричерепного давления, связанные, например, с кровотечением, чрезмерным учащением или значительным урежением ЧСС, расширением и фиксацией зрачка на гомола-теральной стороне.

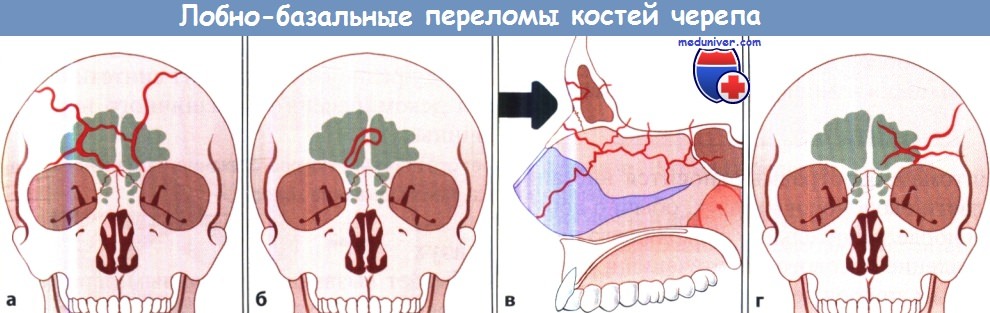

Лобно-базальные переломы:

а Высокий перелом (перелом Эшера I типа).

б Перелом средней части лобнобазальной области (перелом Эшера II типа).

в Глубокий перелом лобно-базальной области (перелом Эшера III типа).

г Латероорбитальный перелом (перелом Эшера IV типа).

б) Диагностика. Диагноз ставят на основании данных анамнеза, характера повреждения, результатов рентгенологического исследования в двух проекциях, рентгенографии околоносовых пазух в различных проекциях (в частности, затылочно-подбородочной, затылочно-лобной, аксиальной и аксиальной с переразгибанием в шейном отделе позвоночника), а также КТ.

Носовую ликворею подтверждают на основании определения концентрации β1 и β2-трансферрина в выделениях из носа и в крови. Если концентрация β2-трансферрина повышена только в носовом отделяемом, то проба считается положительной и диагноз является достоверным. Для уточнения локализации повреждения твердой мозговой оболочки проводят исследование с флуоресцеином натрия.

Хотя интратекальное введение этого препарата не разрешено, эффективность такого исследования в диагностике ликворного свища доказана на большом количестве больных, исчисляемом несколькими тысячами. Флуоресцеин натрия вводят путем поясничной пункции по меньшей мере за 10 мин до начала хирургического вмешательства на основании черепа. Важно, чтобы препарат был исключительно чистым; рекомендуемая доза составляет 1,5 мл 0,5% раствора.

Использование индикаторной полоски для определения концентрации глюкозы в носовом отделяемом, которая при носовой ликворее бывает повышенной, не является достоверным признаком присутствия в носовом отделяемом ЦСЖ.

Другим методом диагностики носовой ликвореи является изотопное исследование субдурального пространства.

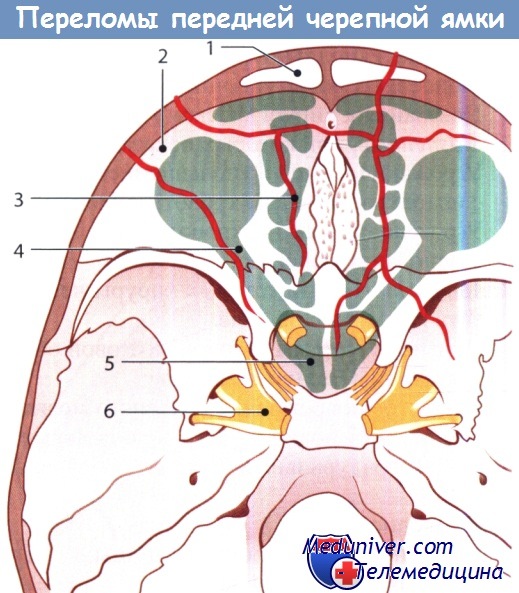

Типичные переломы переднего отдела черепной ямки:

1 – лобная пазуха; 2 – глазница; 3 – решетчатая кость;

4 – зрительный нерв; 5 – клиновидная пазуха; 6 – гассеров ганглий.

в) Лечение лобно-базальных переломов черепа. После стабилизации состояния больного на фоне противошоковой терапии приступают к первичной хирургической обработке раны передней черепной ямки и поврежденной околоносовой пазухи с иссечением нежизнеспособных тканей и закрытием дефекта твердой мозговой оболочки.

Операцию выполняют через околоносовые пазухи. Костные отломки стенок околоносовых пазух репонируют.

Показания к хирургическому вмешательству делят на три категории:

1. Жизненные, при которых показана незамедлительная операция:

• Угрожающее жизни повышение внутричерепного давления, связанное с интракраниальным кровотечением.

• Угрожающее жизни кровотечение в околоносовых пазухах, носоглотки и основании черепа.

2. Абсолютные, при которых хирургическое вмешательство следует выполнить как можно раньше:

• Признаки разрыва твердой мозговой оболочки, например носовая ликворея или пневмоэнцефалоцеле.

• Открытое повреждение головного мозга.

• Ранние или поздние интракраниальные осложнения, например менингит, экстрадуральный абсцесс, субдуральный абсцесс, абсцесс головного мозга.

• Инородное тело.

• Осложнения со стороны глазницы.

• Остеомиелит лобной кости.

• Вдавленный перелом и подозрение на повреждение твердой мозговой оболочки.

• Повреждение ЧН, требующее их декомпрессии.

• Проникающие ранения черепа.

3. Относительные, при которых хирургическое вмешательство можно выполнить в течение 1-2 нед.:

• Переломы лобной, решетчатой или клиновидной кости с повреждением одноименных пазух, при которых возможно повреждение твердой мозговой оболочки, но отчетливые признаки такого повреждения отсутствуют.

• Вдавленные переломы и переломы с явным смещением отломков с признаками повреждения твердой мозговой оболочки или без них.

• Повреждение околоносовых пазух и мягких тканей.

• Посттравматический синусит и мукопиоцеле.

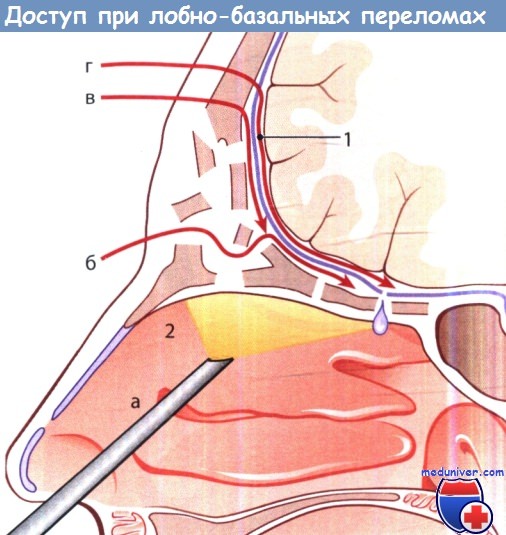

Лобно-базальные переломы: доступы к месту перелома:

а – эндоскопический эндоназальный; б – лобно-орбитальный; в – лобно-экстрадуральный;

г – лобно-интрадуральный; 1 – твердая мозговая оболочка; 2 – полость носа.

Цель операции состоит в широком доступе через поврежденную зону к твердой мозговой оболочке, удалении костных фрагментов и санации раны головного мозга в области основания черепа, после чего дефект твердой мозговой оболочки ушивают с использованием лоскута из фасции или апоневротического шлема, а рану дренируют через поврежденную околоносовую пазуху, используя методику типичной операции на околоносовых пазухах.

На рисунке ниже схематически показаны 4 типичных доступа:

1. Эндоскопический эндоназальный.

2. Лобно-орбитальный.

3. Лобно-экстрадуральный.

4. Лобно-интрадуральный.

Выбор доступа и последовательность этапов операции зависят от больного и совместного плана, составляемого нейрохирургом, ринологом и челюстно-лицевым хирургом с привлечением при необходимости глазного хирурга, а при повреждениях других частей тела – хирурга и травматолога.

д) Осложнения. К осложнениям относятся ликворный свищ, рецидивирующий менингит, ранний или поздний абсцесс головного мозга, остеомиелит костей свода черепа и образование мукоцеле и пиоцеле.

Повреждения нижней челюсти и ВНЧС. Лечением повреждений нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) занимается челюстно-лицевой хирург, в задачу которого входит также восстановление правильного прикуса.

К основным симптомам переломов нижней челюсти относятся отек в нижней части лица, патологическая подвижность или деформация нижней челюсти, нарушение прикуса, боль при движениях ею, надавливании или торзии, а также тризм.

Первая помощь при раздробленных переломах, особенно переломах подбородка с обширным повреждением мягких тканей, должна быть оказана безотлагательно. Хирургическое вмешательство выполняют под интубационным наркозом с ИВЛ через интубационную или трахеостомическую трубку, учитывая опасность обструкции дыхательных путей. Сильное кровотечение при необходимости останавливают давящей повязкой. Восстановление поврежденных мягких тканей и иссечение рубцов осуществляют, выполняя обычные пластические или реконструктивные операции.

– Также рекомендуем “Симптомы повреждения слезных органов”

Оглавление темы “Травмы носа и его пазух”:

- Симптомы перелома верхней челюсти и его лечение

- Симптомы перелома глазницы и скуловой кости

- Симптомы перелома глазницы от удара и взрыва

- Симптомы баротравмы пазух носа и его лечение

- Симптомы лобно-базального перелома черепа и его лечение

- Симптомы повреждения слезных органов

- Симптомы расщелины лица, носа, губы, челюсти, неба

- Симптомы грыжи мозга – менингоэнцефалоцеле

- Симптомы атрезии ноздрей и хоан

- Принципы ринопластики при кривом носе и носе с горбинкой

Источник

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Список литературы

Названия

Название: Перелом основания черепа.

Перелом основания черепа

Описание

Перелом основания черепа. Это нарушение целостности одной или нескольких костей, образующих основание черепа. Церебральные симптомы включают головную боль, головокружение, тошноту и рвоту. Возможны нарушения слуха, вестибулярные нарушения, кровь и спинномозговая жидкость в носу и ушах, «симптом очков», признаки повреждения черепных нервов. Диагноз устанавливается с учетом жалоб, истории болезни, данных общего и неврологического обследования, рентгенографии, КТ, ЭХО-ЭГ. Лечение – противошоковые мероприятия, фармакотерапия. При тяжелых травмах и развитии осложнений показана операция.

Дополнительные факты

Перелом основания черепа обнаруживается редко, он составляет около 4% от общего числа серьезных травм головы, обычно диагностируется как часть комбинированной или комбинированной травмы. У 32-59% пациентов линия перелома проходит от дуги к основанию. Среди пациентов преобладают физически активные молодые люди и представители социально незащищенных слоев населения. Соотношение мужчин и женщин составляет примерно 3,5: 1. У детей из-за высокой пластичности костных структур травма редко диагностируется, как правило, у школьников. Повреждение обычно сопровождается сильным ушибом головного мозга, что негативно влияет на прогноз и увеличивает смертность, особенно при сочетанных переломах черепа с повреждением основания и дуги.

Перелом основания черепа

Причины

Причиной перелома основания черепа часто является интенсивный косвенный травматический эффект. Целостность костей нарушается в результате дорожно-транспортных происшествий, падений с высоты, экстремальных видов спорта, несчастных случаев на работе, травм (удары или тяжелые предметы в нижней челюсти или у основания носа). Типичные детские переломы височной кости пирамиды обычно наблюдаются при боковом ударе.

Патогенез

Переломы сопровождаются кровоизлияниями в окружающие ткани и ушибами головного мозга. Часто в слизистой оболочке твердой мозговой оболочки или пазух обнаруживаются разрывы, в результате чего внутричерепные структуры вступают в контакт с внешней средой. Разорванная мембрана может быть локализована в области околоносовых пазух, орбиты, полости рта и полости носа или полости среднего уха, что приводит к вытеканию спинномозговой жидкости из уха или из носа, вдоль стенки носоглотки. В космической зоне возможно проникновение патогенных микробов, вызывающих инфекционное поражение структур головного мозга. При поражении этих клеток костной ткани наблюдается пневмоцефалия. Кроме того, если нарушается целостность прочных структур основания черепа, часто выявляется повреждение диэнцефальных отделов головного мозга, VII и VIII и реже других черепных нервов.

Классификация

По распространенности комбинированные и изолированные переломы различают по типу повреждения – линейное (продольное, поперечное, наклонное), коммутативное и депрессивное. При комбинированных поражениях линия перелома простирается от свода черепа до его основания, при изолированных поражениях поражается только основание, а дуга остается неповрежденной. По расположению мы различаем переломы задней, средней и передней черепной ямки. Чаще всего страдает средняя ямка (около 70%), преобладает продольное повреждение височной кости. Из-за формирования связи с окружающей средой все переломы в этой группе считаются открытыми для проникновения.

Симптомы

В клинике определяется место перелома и тяжесть травмы головы, включая симптомы головного мозга, признаки ушиба головного мозга, симптомы оболочек, спинномозговой жидкости и кровотока из естественных отверстий, а также проявления, вызванные повреждением черепных нервов. Условия пациента значительно различаются. В легких случаях пациенты связываются и жалуются на головокружение, головную боль, тошноту и рвоту. Кратковременная потеря сознания выявляется в анамнезе. В случае серьезной травмы, ступора или комы могут возникать генерализованные судороги.

Повреждение пирамиды сопровождается кровотечением из ушей, переломной кости – кровью из носа, клиновидной – кровотечением из глотки и полости рта. Поскольку эти симптомы могут наблюдаться при различных поражениях, они считаются диагностически значимыми при выявлении сопутствующих неврологических симптомов. Отток спинномозговой жидкости из перечисленных естественных отверстий является патогномоничным признаком перелома соответствующей кости. При массовом разрушении мозговой ткани могут быть выделены остатки мозга.

Помимо кровотечений и ликвореи, наличие синяков имеет определенную диагностическую ценность. Если передняя зона ямки повреждена, обнаруживается положительный симптом «очков» – синяки вокруг глаз, которые, в отличие от обычных гематом мягких тканей, возникают не через 1-2 часа, а через несколько часов или 1-2 дня. Наличие гематомы в области виска указывает на возможную травму средней ямки. Если задняя ямка повреждена, могут быть обнаружены синяки в области сосцевидного отростка.

У некоторых пациентов наблюдаются симптомы, указывающие на повреждение родительских структур: псевдобульбарный или бульбарный синдром, учащенное сердцебиение, снижение артериального давления, поверхностное аритмичное дыхание с неэффективными дыхательными движениями. Если лицевой нерв поврежден в то же время, можно повредить движения лицевых мышц. Лицо искажено, асимметрично, угол рта опущен, глазная щель расширена, кожные складки сглажены, щеки вздуты («паруса») при вдохе. Если слуховой нерв поврежден, диагностируется потеря слуха, обонятельная аносмия.

Патологические выделения. Потеря обоняния. Рвота. Слабость мышц (парез). Судороги. Тошнота.

Отек глаз. Потеря обоняния. Рвота. Слабость мышц (парез). Судороги. Тошнота.

Возможные осложнения

Переломы основания черепа сопровождаются контузией мозга различной степени тяжести, они могут вызвать массивное субарахноидальное кровоизлияние, образование гематомы головного мозга, повреждение или сдавление ствола головного мозга при респираторных и сердечных расстройствах. Если возникает инфекция, развивается менингит. В далеком прошлом возможно образование фистул спинномозговой жидкости – фистулы, которая является причиной постоянной риноликореи или отоликорреи. Опасными поздними осложнениями являются абсцесс головного мозга и менингит, которые могут возникнуть через несколько месяцев или лет после травмы с повреждением синуса воздуха. При тяжелых переломах со смещением в результате наблюдаются косметические деформации, при повреждении нервных стволов – парез соответствующих нервов (чаще – лица).

Диагностика

Диагноз перелома основания черепа устанавливается с учетом результатов нейрохирургического обследования и материаловедческих исследований. Программа обследования определяется тяжестью состояния пострадавшего, необходимостью неотложной реанимации и технического оснащения больницы. Дифференциальный диагноз ставится при других ЧМТ, иногда (при травме в состоянии тяжелой интоксикации) также необходимо различать симптомы, вызванные травматической травмой, и токсические эффекты лекарств или лекарств. Алкоголь на мозг. Используются следующие методы:

• Расследование, общий осмотр. Врач обнаруживает у пациента или у сопровождающих его лиц обстоятельства травмы и характеристики заболевания (в частности, наличие «светящегося пространства», за которым следует сильное ухудшение, свидетельствующее о формировании гематома) от момента травмы до момента госпитализации. Нейрохирург оценивает степень измененного сознания и общие клинические показатели (пульс, дыхание, артериальное давление), выявляет симптомы, указывающие на наличие и локализацию травмы головы (кровотечение и спинномозговая жидкость, типичные ушибы) и выявляет сопутствующие травмы. Требуется консультативная и медицинская помощь от других специалистов.

• Неврологическое обследование. В связи с изменением сознания развитие фатальных состояний часто осуществляется по упрощенной методике, предусматривающей изучение всех показателей с учетом топографической привязки (лицо, руки, ноги, туловище). Врач определяет тяжесть ЧМТ по шкале Глазго, обращая внимание на объективные признаки, указывающие на место повреждения, в том числе на стволовые нарушения и нарушения на черепных нервах. Все пациенты подвергаются сканированию черепа в двух проекциях. В случае повреждения затылочной кости дополнительно используется задняя полуаксиальная проекция. В случае возможного повреждения височной кости рентгенограммы назначаются по Шуллеру. При интерпретации изображений учитывается, что небольшие трещины могут быть не видны; косвенным признаком травмы в этих случаях является потемнение птериго-теменной пазухи или сосцевидного отростка.

• Экоэнцефалография. Наряду с рентгенографией он включен в список обязательных диагностических процедур. Как правило, ECHO-EG выполняется нейрохирургом в отделении неотложной помощи. В будущем это может быть выполнено в динамике палаты или операционной. Это доступное неинвазивное исследование, которое позволяет обнаружить симптомы смещения, эхо-M смещения и другие признаки, которые указывают на наличие структурных изменений в мозге.

• Компьютерная томография. Это позволяет уточнить данные, полученные во время эхоэнцефалографии, и включено в рекомендуемые современные программы для создания «фазово-контролируемого нейроизображения». КТ головного мозга используется для выяснения типа и места перелома, для определения степени повреждения внутримозговых структур и для выявления отека головного мозга. В качестве альтернативы иногда назначают МРТ головного мозга.

• Пункция позвоночника. Из-за риска заклинивания в стволе головного мозга люмбальная пункция используется только в том случае, если на ECHO-EG отсутствуют признаки вывиха и смещения эха M. Это делается для подтверждения травматического субарахноидального кровоизлияния и определения его тяжести. Дополнено обследованием спинномозговой жидкости. На ранней стадии наблюдается увеличение количества эритроцитов в спинномозговой жидкости, что обычно коррелирует с тяжестью ЧМТ. Ксантохромия затем диагностируется из-за гемолиза эритроцитов.

Лечение

Прямые переломы обычно не требуют специальных мер, необходимость лечения возникает в результате одновременной травмы головы. Пациенты подвергаются экстренной госпитализации в нейрохирургическую больницу или отделение интенсивной терапии. Всем пациентам рекомендуется плотно ложиться в постель. Как указано, принимаются антишоковые меры. Асептические повязки применяются в конце спинномозговой жидкости. На начальном этапе вводятся аналептические смеси. В случае внутричерепной гипотензии вводят внутривенные вливания глюкозы с гидрокортизоном, подкожное введение эфедрина. Терапевтическая программа включает в себя:

• Предотвращение отека головного мозга. Используются диуретики, петлевые диуретики, раствор альбумина и глюкокортикостероиды. При необходимости, механическая вентиляция проводится с нормальной или гипервентиляцией для нормализации газообмена и обеспечения адекватного венозного оттока. Возможна гипербарическая оксигенация и черепно-мозговая гипотермия.

• Профилактика инфекционных осложнений. При поступлении антибиотикотерапия назначается с применением препаратов широкого спектра действия. При наличии признаков инфекции режим лечения корректируется после определения чувствительности возбудителя.

• Лечение геморрагического синдрома. Он предусматривает введение хлористого кальция, ингибиторов протеаз, викасола, аскорбиновой кислоты. При массивных субарахноидальных кровоизлияниях могут быть выполнены люмбальные пункции, но предпочтительным вариантом является дренирование спинномозговой жидкости.

От 3 до 5 дней глутамин, АТФ, витамины В6 и В12, ноотропы и ГАМКергические агенты используются для стимуляции метаболических процессов. Лекарственные средства вводятся для регулирования тонуса сосудистой стенки. Проводить десенсибилизирующую терапию. По показаниям обезвоживание продолжается. Следует обратить внимание на раннее выявление нарушений сознания и общего состояния, усиление очаговых симптомов, свидетельствующих о развитии осложнений.

Хирургическое вмешательство необходимо при эпидуральных гематомах средней и задней ямок головного мозга, остром отеке мозжечка, формировании артериовенозных аневризм пазух менингов, депрессии и раздробленных переломов с нарушением целостности дыхательных путей (сосцевидный отросток, околоносовые пазухи), длительной ринореи продолжительность. Учитывая характер патологии, проводят декомпрессию, восстановление целостности мозговых оболочек, удаление содержимого гематомы и т. Д.

Список литературы

1. Нейротравматология. Справочник / Лихтерман Л. Б. – 1999.

2. Черепно-мозговая травма/ Попов В. Л. – 1998.

3. Доказательность значимости переломов костей черепа для экспертной оценки тяжести черепно-мозговой травмы / Шамаев М. И. , Семисалов С. Я. , Семенов А. В. // Украинский нейрохирургический журнал – 2005 – №4.

4. Травматология и ортопедия/ Корнилов Н. Ф. – 2001.

Источник