Код по мкб онкология лимфоузлов

Симптомы метастаза рака в лимфатический узел и его лечение

Код по МКБ-10: С77.0

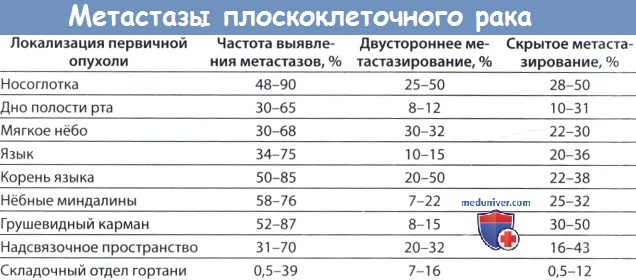

Наряду с первичными опухолями лимфоидной ткани (злокачественные лимфомы) весьма значительную группу составляют метастатические поражения лимфатических узлов шеи. Наиболее часто источником метастазов бывает плоскоклеточный рак слизистой оболочки верхних дыхательных путей и верхней части ЖКТ.

Кроме того, иногда встречаются метастазы опухолей редких гистологических типов, а также опухолей, локализующихся вне области головы и шеи. В особую форму выделяют метастазы в шейные лимфатические узлы при неустановленной первичной опухоли.

Лимфогенное распространение плоскоклеточного рака происходит при инвазивном росте первичной опухоли и проникновении ее клеток в лимфатические сосуды. Эти клетки затем через приносящие лимфатические сосуды достигают следующей группы лимфатических узлов. Лишь небольшой части опухолевых клеток удается избежать воздействия местных факторов иммунитета.

Эти клетки обычно пролиферируют в субкапсулярных синусах лимфатических узлов, прежде чем превратиться в микрометастазы (менее 3 мм), однако клинические признаки поражения на этой стадии еще отсутствуют. По мере дальнейшей пролиферации опухолевых клеток образуются макрометастазы с экстракапсулярной и экстранодальной экспансией опухоли и продолжается лимфогенное и гематогенное распространение опухоли.

а Лимфатические узлы, пораженные метастазами, имеют вид плотных безболезненных опухолевидных образований, фиксированных к окружающим тканям.

б Изъязвление пораженного метастазами лимфатического узла характеризуется появлением геморрагического отделяемого и часто воспалительной реакцией со стороны окружающей кожи.

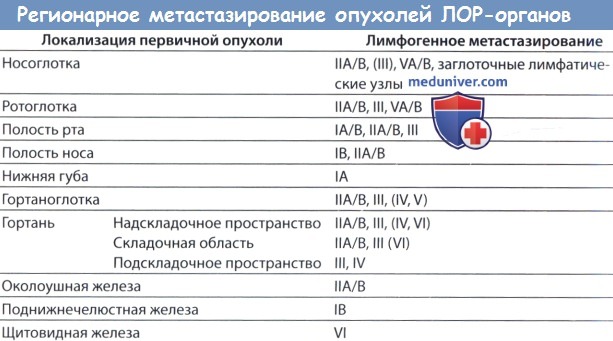

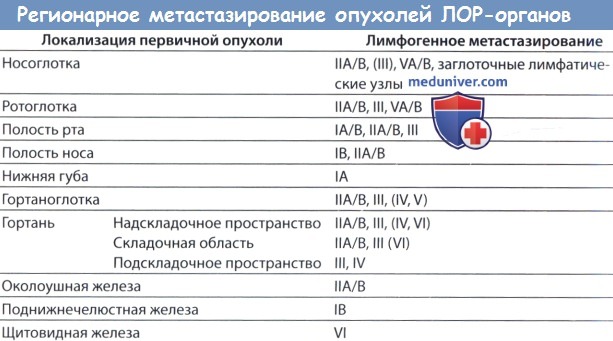

Вероятность лимфогенного распространения рака области головы и шеи зависит от локализации первичной опухоли и плотности лимфатической сосудистой сети. Вот почему, например, рак носоглотки и нёбной миндалины чаще дает метастазы, чем рак голосовой складки и гортаноглотки. Вероятность метастазирования зависит также от размеров первичной опухоли и глубины ее инвазии, степени дифференцировки (гистологическая градация I—IV), признаков наличия опухолевых клеток в лимфатических сосудах (карциноматозный лимфангиоз) и прорастания опухоли в оболочку нервов.

Возможно также, особенно при срединной локализации опухоли (например, рака носоглотки, корня языка, нёба, заперстневидного пространства) и при прогрессирующей опухолевой экспансии, двустороннее и перекрестное (в контралатеральные лимфатические узлы) метастазирование.

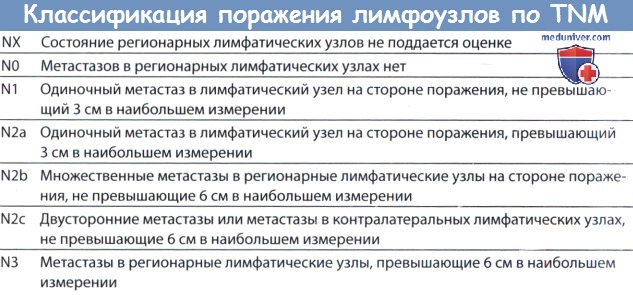

Лимфогенное распространение опухоли характеризуют с помощью классификации TNM, предложенной Американской объединенной комиссией по борьбе с раком и Американским противораковым союзом. Наряду с критерием Т, характеризующим степень распространения первичной опухоли, и M, отражающим наличие или отсутствие отдаленных метастазов, в классификации учитывается также состояние лимфатических узлов, наличие в них метастазов и степень распространения их по лимфатической системе (критерий N).

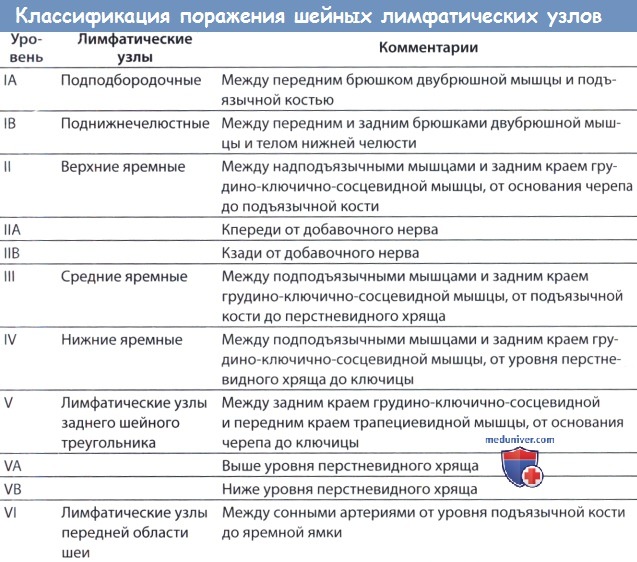

Номенклатура и топография шейных и лицевых лимфатических узлов была неоднократно модифицирована на основании результатов изучения особенностей метастазирования опухолей головы и шеи в зависимости от их локализации и характера выполненного хирургического вмешательства. В классификации Robbins и соавт. выделено шесть уровней лимфатических узлов.

В этой классификации помимо прочего не учтены позадиушные, предушные, заглоточные и затылочные лимфатические узлы. Цель классификации заключалась в том, чтобы облегчить хирургам выполнение лимфодиссекции с учетом преимущественных путей лимфогенного распространения опухоли верхних дыхательных путей и начального отдела ЖКТ, сохраняющих относительное постоянство и предсказуемых, хотя, разумеется, возможны индивидуальные особенности в характере дренирования лимфы из той или иной области.

P.S. Поражение регионарных лимфатических узлов метастазами достоверно снижает 5-летнюю выживаемость больных, если пораженные лимфатические узлы спаяны с окружающими тканями и подвижность их ограничена, то шансы больного на выживание резко снижаются.

Вирховский лимфатический узел пальпируют в левой надключичной ямке в месте впадения грудного протока в левый венозный угол, образованный внутренней яремной и подключичной венами.

Предлестничные лимфатические узлы располагаются в предлестничной жировой клетчатке, которая занимает пространство, ограниченное внизу подключичной веной, медиально – внутренней яремной веной, латерально-лопаточно-подъязычной мышцей. Дном этого пространства служит передняя лестничная мышца вместе с проходящим рядом диафрагмальным нервом. Количество лимфатических узлов в предлестничном пространстве колеблется от 3 до 30.

Метастазы в надключичных лимфатических узлах являются противопоказанием к хирургическому лечению злокачественных опухолей органов брюшной и грудной полости, а также женских половых органов.

Лимфа, оттекающая от тканей и органов шеи, прежде чем попасть в кровеносное русло, проходит три эшелона лимфатических узлов.

Хирургическое удаление лимфатических узлов шеи, пораженных метастазами, является важной частью лечения опухолей области головы и шеи.

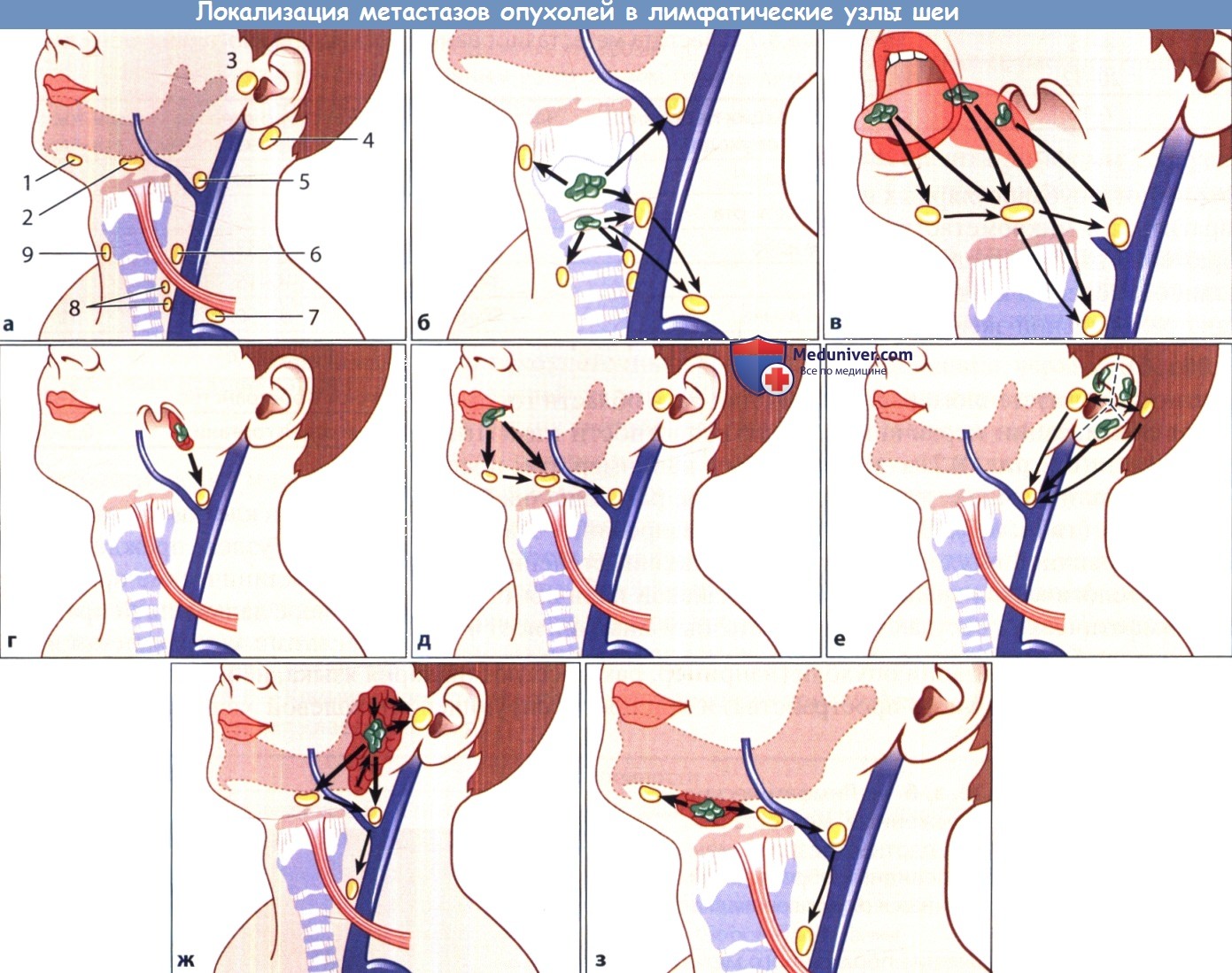

а Типичная локализация пораженных метастазами лимфатических узлов шеи.

1 – подподбородочные лимфатические узлы; 2 – подчелюстные лимфатические узлы; 3 – околоушные и предушные лимфатические узлы;

4 – позадиушные лимфатические узлы; 5 – лимфатические узлы яремно-лицевого венозного угла; 6 – глубокие шейные лимфатические узлы;

7 – лимфатические узлы области яремно-ключичного угла: нижние глубокие шейные и надключичные лимфатические узлы; 8 – претрахеальные и перитрахеальные лимфатические узлы; 9 – предгортанные лимфатические узлы.

б Рак гортани. в Рак языка различной локализации. г Рак нёбной миндалины.

д Рак нижней губы. е Рак наружного уха. Обратите внимание на сегментарный тип дренирования лимфы.

ж Рак околоушной железы (следует помнить о метастатическом поражении внутрижелезистых лимфатических узлов). з Рак подчелюстной железы.

Метастатические опухоли при неустановленном первичном очаге

Метастатические опухоли при неустановленном первичном очаге (CUP syndrome, Cancer of Unknown Primary) занимают особое место в диагностике и лечении злокачественных опухолей шеи, метастазирующих в регионарные лимфатические узлы. В этих случаях речь идет об одном метастазе или более, подтвержденных гистологическим исследованием, при невыделенной первичной опухоли несмотря на интенсивное обследование в полном объеме.

Метастазы в лимфатические узлы наиболее часто появляются в области головы и шеи. В 50-70% случаев первичная опухоль локализуется также в этой области. В 20-30% случаев первичная опухоль локализуется вне уха, носа и горла.

Даже после полного клинического обследования и исследования методами визуализации у 3-9% больных с метастатическим поражением шейных лимфатических узлов выявить первичную опухоль не удается. Чаще всего ею является плоскоклеточный рак, реже – аденокарцинома или недифференцированный рак. Менее чем в 10% случаев первичной опухолью оказывается скрытая меланома.

Согласно одной из гипотез, рост метастатической опухоли оказывается настолько быстрым, что первичная опухоль не успевает проявиться клинически. Возможно также, что речь идет о рецидиве первичной опухоли в силу изменения местного иммунитета. По-видимому, у некоторых больных с метастатической опухолью при неустановленном первичном очаге развитие первичной опухоли происходит «в обход» лимфогенной и гематогенной стадии, поэтому установить ее локализацию бывает трудно.

Диагноз метастатической опухоли при неустановленном первичном очаге ставят лишь после полноценного обследования, включая эндоскопию верхних дыхательных путей и верхнего отдела ЖКТ на фоне общей или местной анестезии, а также методы визуализации, такие как КТ и МРТ. Поскольку в большинстве случаев метастатического плоскоклеточного рака шейных лимфатических узлов первичная опухоль локализуется в нёбной миндалине, корне языка, глотке и грушевидном кармане, диагностика должна включать тонзиллэктомию, биопсию слизистой оболочки носоглотки, глубокую биопсию корня языка, а также слизистой оболочки гортаноглотки.

В зависимости от результатов гистологического исследования, особенно если метастазами поражена глубокая цепочка лимфатических узлов шеи, поиск первичной опухоли следует распространить на органы и ткани, расположенные ниже уровня ключицы, дополняя его при необходимости такими методами визуализации, как КТ и МРТ грудной клетки и живота, а также ПЭТ. Примерно в 30% случаев удается выявить скрытый бронхогенный рак легкого. При необходимости важно привлечь к обследованию и других специалистов (например, пульмонолога, гастроэнтеролога, гинеколога, уролога и др.). В целом, объем диагностических исследований, необходимых для выявления первичной опухоли, зависит от распространенности опухолевого процесса и прогноза, а также общего состояния больного.

Лечение и прогноз. Особенности лечения определяются результатом гистологического исследования и локализацией пораженных метастазами лимфатических узлов. При подозрении на скрыто протекающий плоскоклеточный рак обычно следует выполнить шейную лимфодиссекцию в сочетании с лучевой терапией. Обычно после модифицированной радикальной лимфодиссекции проводят лучевую терапию, включая в облучаемое поле область, дренируемую пораженными метастазами лимфатическими узлами. После такого комбинированного лечения 5-летняя выживаемость в среднем составляет 50-60% (если поражение охватывает верхнюю группу лимфатических узлов шеи и оценивается как N1 или N2).

Если первичной опухолью является аденокарцинома, то наличие метастазов в шейных регионарных лимфатических узлах всегда указывает на далеко зашедший опухолевый процесс, и тактику лечения в таком случае следует выбирать индивидуально с учетом потребностей и ожиданий больного. При поражении метастазами верхних шейных лимфатических узлов можно выполнить лимфодиссекцию с последующей лучевой терапией. При поражении глубоких шейных лимфатических узлов возможно только паллиативное лечение. Пятилетняя выживаемость больных с таким поражением составляет 0-28%.

При метастатическом поражении шейных лимфатических узлов скрытой меланомой выполняют модифицированную радикальную лимфодиссекцию шеи.

– Также рекомендуем “Методика биопсии предлестничных лимфатических узлов шеи”

Оглавление темы “Заболевания шеи”:

- Симптомы боковой кисты шеи (бранхиогенной кисты) и ее лечение

- Симптомы кривошеи и ее лечение

- Симптомы гемангиомы шеи и ее лечение

- Симптомы лимфангиомы шеи (кистозной гигромы) и ее лечение

- Симптомы аневризмы шеи и ее лечение

- Симптомы опухоли каротидного тельца (хемодектомы) и ее лечение

- Симптомы доброкачественной опухоли шеи – липомы, невриномы

- Симптомы лимфомы шеи и ее лечение

- Симптомы метастаза рака в лимфатический узел и его лечение

- Методика биопсии предлестничных лимфатических узлов шеи

Источник

Симптомы рака слюнной железы и его диагностика

Код по МКБ-10: С07 – рак околоушной слюнной железы.

Код по МКБ-10: С08.0 – рак поднижнечелюстной слюнной железы.

Код по МКБ-10: С08.1 – рак подъязычной слюнной железы.

Код по МКБ-10: С08.8 – рак нескольких слюнных желез.

Код по МКБ-10: С08.9 – рак слюнной железы без уточнения.

Примерно в 25-30% случаев опухоли слюнных желез бывают злокачественными. Ниже перечислены признаки, свидетельствующие о злокачественной природе опухоли.

• Быстрый рост или периоды быстрого роста (исключение составляет аденоидно-кистозный рак, который растет очень медленно).

• Боль.

• Плотный инфильтрат, иногда изъязвление кожи или слизистой оболочки, ограниченная подвижность опухоли.

• Метастазы в шейные лимфатические узлы.

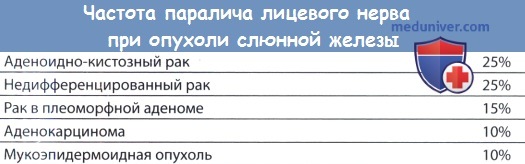

• Паралич лицевого нерва при опухолях околоушной железы.

P.S. Выживаемость больных, у которых опухоль вызвала паралич лицевого нерва или метастазировала в регионарные лимфатические узлы, снижена. Обычно чем меньше слюнная железа, тем больше вероятность, что плотная опухоль ее является злокачественной.

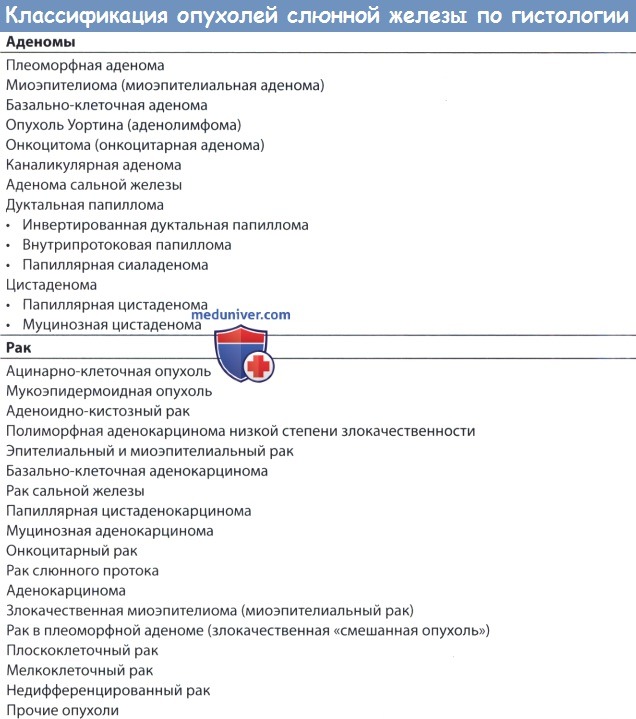

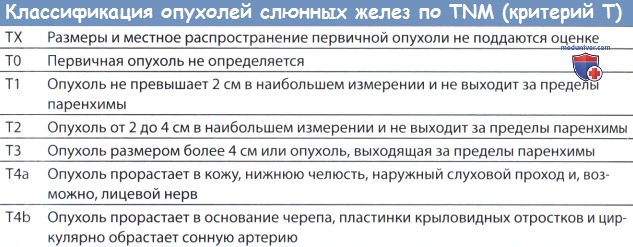

В таблицах ниже приведена классификация эпителиальных опухолей слюнных желез и классификация опухолей по системе TNM.

а) Ацинарно-клеточные опухоли:

– Клиническая картина. Клинические проявления обусловлены локальным ростом опухоли.

– Диагностика. Диагноз ставят на основании гистологического исследования. Клетки опухоли напоминают ацинозные клетки.

– Лечение. Для удаления опухоли необходима паротидэктомия, так как при более ограниченном объеме операции частота рецидивов очень высока. Вопрос о том, сохранить ли лицевой нерв или ту или иную его ветвь, решают на основании нейромониторинга, клинической картины и интраоперационных данных. Иссечение околоушной железы дополняют шейной лимфодиссекцией.

– Клиническое течение и прогноз. Ацинарно-клеточная опухоль является злокачественной, но прогноз у больных с этой опухолью более благоприятный, чем при раке. Метастазирование в регионарные лимфатические узлы и отдаленные органы не характерно и иногда наблюдается в поздней стадии опухолевого процесса. Максимальная заболеваемость приходится на возраст 30-60 лет. Пятилетняя и 15-летняя выживаемость составляет 75 и 55% соответствен но.

б) Мукоэпидермоидные опухоли слюнной железы:

– Клиническое течение. Если степень дифференцировки этих опухолей высокая, они растут медленно, в то время как при низкой степени дифференцировки – очень быстро, вызывают паралич лицевого нерва и в 40-50% случаев метастазируют в регионарные лимфатические узлы. При низкодифференцированных мукоэпидермоидных опухолях повышена также частота метастазирования в отдаленные органы.

– Причины и механизмы развития. Следует отличать высокодифференцированные мукоэпидермоидные опухоли (75%) от низкодифференцированных (25%).

Градация опухоли по степени дифференцировки определяется отношением количества эпидермоидных клеток к слизистым. При опухолях, в которых превалируют слизистые клетки, прогноз более благоприятный. В большинстве случаев поражаются околоушная и малые слюнные железы. Максимальная заболеваемость приходится на возраст 40-50 лет, но опухоль может развиться и в детском возрасте.

– Диагноз ставят на основании результатов гистологического исследования.

– Лечение. Независимо от степени дифференцировки выполняют паротидэктомию. При высокодифференцированных опухолях показана также шейная лимфодиссекция. Вопрос о резекции и реконструкции лицевого нерва или его ветвей решают в каждом случае индивидуально.

– Прогноз. Пятилетняя выживаемость после удаления высокодифференцированной мукоэпидермоидной опухоли равна примерно 90%, однако при низкодифференцированной опухоли прогноз существенно хуже.

в) Аденоидно-кистозный рак (цилиндрома) слюнной железы:

– Клиническая картина. Опухоль обычно растет медленно, но иногда отмечается молниеносное течение. Типичными симптомами являются боль и парестезии. Паралич лицевого нерва наблюдается примерно у 25% больных. Часто появляются симптомы поражения ЧН, особенно если опухоль распространяется на основание черепа, прорастая в ЧН V, VII, IX и XII.

Метастазы в регионарных узлах выявляют у 15% больных на момент установления диагноза. Часто (примерно у 20% больных) выявляют также гематогенные метастазы в печень и кости.

– Этиология и патогенез. Гистологически аденоидно-кистозный рак состоит из эпителия и миоэпителиальных клеток примитивных протоков. Эти клетки образуют железисто-кистозные ситовидные гнезда, а также солидные трабекулярные структуры. Старый термин «цилиндрома», употреблявшийся для обозначения аденоидно-кистозного рака, вызывал недостаточно серьезное отношение к этой опухоли и поэтому им больше не пользуются.

По существу опухоль является отчасти злокачественной, так как из-за особенностей роста она вызывает экстенсивную местную диффузную периваскулярную и периневральную инфильтрацию. Аденоидно-кистозный рак может метастазировать в грудную полость, а также рецидивировать спустя длительный период после операции.

Аденоидно-кистозный рак относительно часто исходит из малых слюнных желез, расположенных на нёбе. Следующими по частоте поражения являются подъязычная, поднижнечелюстная и околоушная железы. Средний возраст больных составляет 55+10 лет.

– Диагностика. С помощью МРТ можно определить размеры и локализацию опухоли, а также выявить периневральное распространение. Для подтверждения диагноза выполняют гистологическое исследование, например материала, полученного при биопсии тонкой иглой.

– Лечение. Перед выполнением хирургического вмешательства следует исключить гематогенные метастазы в легкие и кости. Единственный шанс на излечение дает первичная радикальная операция, характер которой зависит от локализации опухоли. При поражении околоушной железы следует резецировать лицевой нерв и затем восстановить его непрерывность с помощью свободного трансплантата. Первичная лучевая терапия аденоидно-кистозного рака по сравнению с хирургическим лечением менее эффективна.

Обычно используют нейтронное излучение. Показанием к лучевой терапии является нерезектабельная или рецидивная опухоль. После операции всем больным проводят курс лучевой или химиотерапии. Если опухоль удалось иссечь полностью и она соответствовала стадии Т1 или Т2 и N0, то от послеоперационной лучевой терапии можно воздержаться.

– Прогноз и течение. Локорегионарная инфильтрация, раннее метастазирование в регионарные лимфатические узлы и отдаленные органы, в частности легкие, головной мозг и кости, и отсутствие эффекта от лучевой и химиотерапии обусловливают неблагоприятный прогноз. Случаи длительного выживания (10 лет и более), даже если были выявлены отдаленные метастазы, не являются исключительными. Выявить связь между 5-летней выживаемостью и какими-либо особенностями аденоидно-кистозного рака не удалось, он всегда приводит к смерти.

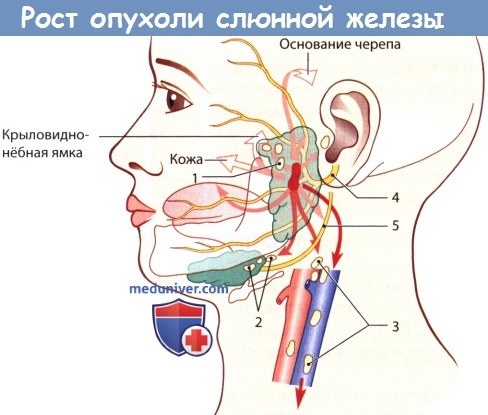

Направления роста опухолей околоушной железы.

Светло-оранжевая стрелка: распространение путем прорастания в соседние ткани; оранжевая стрелка:

лимфогенное метастазирование; красная стрелка: гематогенное метастазирование.

1 – интра- и перипаротидное распространение опухоли; 2 – распространение в поднижнечелюстное пространство;

3 – метастазы в яремные лимфатические узлы; 4 – лицевой нерв; 5 – подъязычный нерв.

г) Аденокарцинома слюнной железы. Папиллярный и слизистый рак исходит из эпителия протоков слюнной железы, инфильтрируя и разрушая ее ткань. Опухоль одинаково часто встречается у мужчин и женщин. Часто отмечаются боль, паралич лицевого нерва и метастазы в шейные лимфатические узлы.

д) Плоскоклеточный рак слюнной железы. Плоскоклеточный рак характеризуется быстрым инфильтрирующим ростом и поражает в основном околоушную железу. На его долю приходится 5-10% всех опухолей околоушной железы. Регионарные метастазы на момент установления диагноза отмечаются примерно у трети больных.

P.S. Прежде чем поставить диагноз плоскоклеточного рака околоушной железы, следует убедиться, что он не является результатом метастазирования в лимфатические узлы околоушной железы первичной опухоли, растущей в других органах или тканях головы и шеи.

е) Рак в плеоморфной аденоме слюнной железы:

– Клиническая картина. Больные часто имеют характерный анамнез. В большинстве случаев опухоль растет годами, вызывая лишь косметический дефект. На определенном этапе опухоль начинает быстро расти, появляются боль, часто иррадиирующая в ухо, полный паралич лицевого нерва или отдельных его ветвей. У 25% больных появляются метастазы в регионарные лимфатические узлы, инфильтрация кожи опухолью и ее изъязвление.

– Этиология и патогенез. Плеоморфная аденома редко растет как первичная опухоль. В настоящее время полагают, что ее злокачественная трансформация происходит после длительного латентного периода, особенно если в опухоли мало стромы. Примерно 3-5% плеоморфных аденом подвергаются злокачественному перерождению, причем чем длительнее анамнез, тем чаще это происходит. Поэтому больные со злокачественной плеоморфной аденомой в среднем на 10 лет старше больных с доброкачественным ее вариантом.

– Диагностика. Диагноз ставят на основании анамнеза, клинической картины, включающей паралич лицевого нерва, поражения метастазами регионарных лимфатических узлов, результатов интра- и постоперационного гистологических исследований.

– Лечение состоит в радикальной паротидэктомии с полным иссечением околоушной железы в пределах здоровой ткани в сочетании с иссечением единым блоком шейных лимфатических узлов с подкожной жировой клетчаткой.

– Также рекомендуем “Схема лечения рака слюнной железы”

Оглавление темы “Болезни слюнных желез”:

- Симптомы кисты слюнной железы и ее лечение

- Симптомы сиаладеноза и его лечение

- Симптомы травмы слюнной железы и его лечение

- Симптомы аденомы слюнной железы и ее лечение

- Симптомы гемангиомы слюнной железы и ее лечение

- Симптомы лимфангиомы слюнной железы и ее лечение

- Симптомы рака слюнной железы и его диагностика

- Схема лечения рака слюнной железы

- Современная эффективность антибактериальной терапии в Европе

- Симптомы инфекции Clostridium difficile и ее лечение

- Симптомы инфекции метициллинрезистентного золотистого стафилококка и ее лечение

Источник