Комплексное лечение синдрома сухого глаза

Синдром сухого глаза – заболевание, при котором отмечается недостаточное увлажнение роговой и конъюнктивальной оболочек глазного яблока. Второе название – ксерофтальмия. Развитие ССГ связано с нарушением продукции слезной жидкости, или с ее чрезмерно быстрым испарением. Код болезни по МКБ-10 – Н04.1.

Согласно статистике, от патологии страдает 7-17% жителей развитых стран. Почти в 70% всех случаев заболевание диагностируется у женщин. Больше всего ему подвержены лица старше 50 лет, но и у молодых людей в последние годы увеличилась частота развития данной патологии.

Что это такое?

Ксерофтальмия – заболевание, при котором поверхность роговицы и конъюнктивы недостаточно увлажняется вследствие нарушения секреции слезной жидкости, или снижения ее качества. Патология сопровождается болью, резью в глазах, жжением и зудом. Могут присутствовать и другие неприятные симптомы.

Диагностика при ССГ комплексная, и проводится врачом-офтальмологом. Ксерофтальмия довольно часто фиксируется во врачебной практике. Ее частота составляет в 12% случаев у молодых людей. После 50-летнего возраста риск развития патологии резко увеличивается до 67%.

Функции слезной пленки

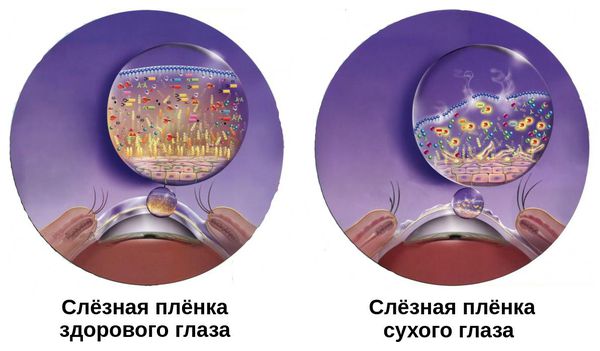

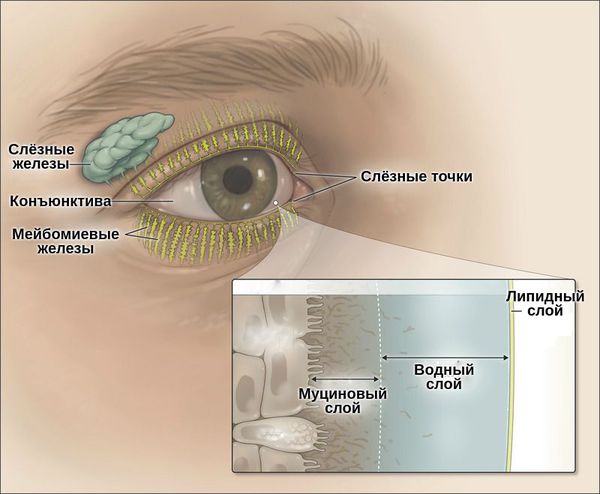

У здорового человека передняя поверхность глазного яблока покрыта тонкой непрерывной пленкой. Ее толщина составляет примерно 10 мкм. Она имеет трехслойную структуру, состоящую из:

- Липидного слоя. Он представляет собой маслянистую субстанцию, которая секретируется мейбомиевыми железами глаза. Благодаря этому слою верхнее веко может беспрепятственно скользить по поверхности глазного яблока, а слезная пленка испаряется намного медленнее.

- Водного слоя. Он содержит растворенные электролиты и органические соединения. Способствует вымыванию инородных тел из глаза. Он обеспечивает роговицу питательными элементами и кислородом, а также повышает естественную защиту зрительного органа.

- Муцинового слоя. Создается посредством секреторной активности бокаловидных и эпителиальных клеток. Этот слой непосредственно контактирует с роговицей, делая ее поверхность ровной, гладкой. Параллельно с этим, он связывает роговицу со слезной пленкой, тем самым повышая остроту и качество зрения.

Слезная пленка – это часть глаза, которая имеет свойство обновляться. Примерно каждые 10 секунд она разрывается, тем самым обеспечивая мигание век и обновление слезной жидкости. Если происходит нарушение стабильности прероговичной слезной пленки, это приводит к более частым ее разрывам. Как следствие, возникает сухость роговицы и конъюнктивы, что сопровождается выраженными симптомами ксерофтальмии.

Причины

Развитие ССГ обусловлено расстройствами базальной секреции слезной жидкости. В 85% случаев возникновение болезни связано с нарушением стабильности слезной пленки, произошедшем на фоне патологий липидного или муцинового слоя. И только у 25% пациентов ксерофтальмия проявляется по причине нарушения продукции водного компонента слезной жидкости.

Если говорить о факторах, предрасполагающих к развитию синдрома сухого глаза, но к их числу можно отнести:

- наличие у пациента хронической формы конъюнктивита или блефарита;

- кератиты, протекающие в нейропаралитической или нейротрофической форме;

- перенесенные человеком операции на роговице или веках;

- неплотное смыкание век, которое приводит к нарушению обеспечения полноценного увлажнения глаз;

- генетическую предрасположенность к чрезмерной сухости глазной слизистой;

- дефицит витамина А в организме.

Помимо этого, существуют и другие причины, по которым у человека может развиваться ксерофтальмия. Это:

- длительное сидение перед компьютерным монитором;

- чтение при плохом освещении;

- чрезмерная сухость воздуха в жилом или рабочем помещении;

- продолжительное ношение контактных линз, неправильное их использование или хранение;

- длительное нахождение перед экраном телевизора, за телефоном или планшетом;

- проживание в местности с загрязненной экологией (например, в мегаполисах с большим количеством промышленных предприятий);

- постоянное или частое нахождение в помещении с включенным кондиционером;

- длительный прием оральных средств гормональной контрацепции;

- прохождение курса лечения сильнодействующими антибиотиками, кортикостероидами, гипотензивными или антигистаминными препаратами.

Синдром сухого глаза может также быть следствием опасных заболеваний нервной, эндокринной, иммунной и других систем:

- болезни Паркинсона;

- сахарного диабета;

- пузырчатки;

- синдрома Шегрена;

- злокачественной лимфомы и пр.

В большинстве случаев синдром сухого глаза является вторичной патологией. Если говорить о первичном его происхождении, то чаще всего он является профзаболеванием бухгалтеров, операторов компьютерного набора, программистов и других специалистов, работа которых связана с повышенной нагрузкой на органы зрения.

Симптомы

Выраженность симптомов синдрома сухого глаза напрямую зависит от степени тяжести заболевания. Основным признаком болезни является постоянная или часто возникающая сухость слизистой оболочки зрительных органов. Усугубляется течение ССГ воздействием сухого ветра, воздуха из кондиционера, дыма.

Болезнь также сопровождается и другими симптомами:

- жжением, резью в глазах;

- ощущением наличия «песка» в глазах;

- снижением остроты зрения;

- частым желанием потереть глаза из-за того, что «в них что-то попало»;

- повышенным слезотечением;

- светобоязнью.

При синдроме сухого глаза больные органы зрения становятся воспаленными, красными. Впоследствии к основным клиническим проявлениям болезни может присоединиться насморк, а это уже чревато серьезными последствиями. Возникновение ринита повышает риск развития инфекционных патологий – офтальмологических и оториноларингологических.

Стадии развития синдрома сухого глаза

Выделяют 4 стадии (степени тяжести) синдрома сухого глаза:

- Легкая. Признаки болезни проявляются периодически. Чувство «песка» в глазах и светобоязнь возникают только вследствие воздействия раздражающих факторов. Отмечается незначительный отек конъюнктивы и слезоточивость.

- Средняя. Симптомы могут проявляться как эпизодически, так и постоянно. Воспаление конъюнктивы распространяется на свободный край нижнего века. Пациент начинает жаловаться на появление боли при закапывании глаз специальными каплями. Слезотечение уменьшается, а вместо него появляется характерная сухость в глазах.

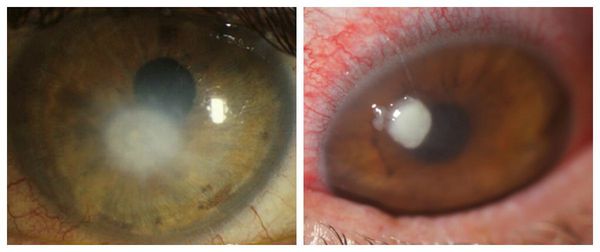

- Тяжелая. На этом этапе симптомы ССГ становятся постоянными, и не зависят от наличия или отсутствия воздействия раздражающих факторов. Воспаление затрагивает веки и слезные железы. Существует высокая угроза разрыва слезной пленки. Болезнь сначала переходит в форму нитчатого кератита, затем перерастает в сухой кератоконъюнктивит. Роговица теряет блеск, проявляются признаки помутнения эпителия.

- Особо тяжелая. Функциональная способность слезных желез значительно ухудшается, что приводит к снижению качества жизни больного. Возникает риск развития необратимых поражений. Во время обследования выявляются признаки микротравм роговицы, которые долго не заживают. Вместе с этим выявляется разрыв слезной пленки.

Диагностика

Обнаружив у себя первые признаки синдрома сухого глаза, пациент должен незамедлительно обратиться к офтальмологу. После первичного осмотра и опроса врач в обязательном порядке проводит тест Шримера, который позволяет оценить скорость образования слезного секрета.

Немаловажное значение в диагностике ССГ имеют результаты:

- осмотра краев век и роговицы при помощи специальной лампы;

- оценки способности глаза к миганию и смыканию век;

- тщательной проверки внешнего состояния глазных тканей;

- пробы Норна, которая дает возможность оценить скорость испарения слезы с глазной поверхности;

- ультразвукового исследования глазного яблока;

- биомикроскопии роговицы и конъюнктивы: данная процедура позволяет дифференцировать синдром сухого глаза от других офтальмологических заболеваний.

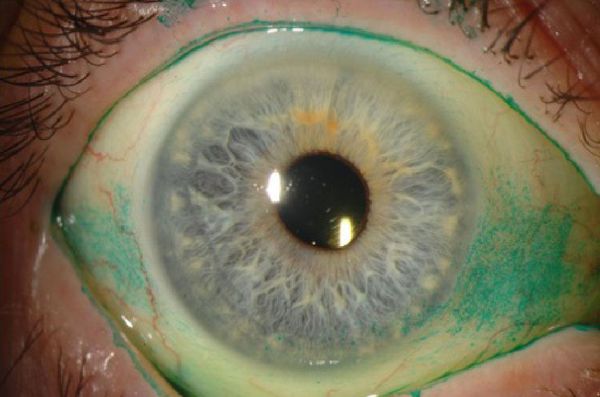

Для назначения правильного и эффективного лечения при подозрении ССГ проводится еще одно диагностическое мероприятие – флюоресцеиновая инстилляционная проба. С целью оценки проходимости слезных путей используется раствор флюоресцеина. Его закапывают в каждый конъюнктивальный мешок, после чего в носовые ходы пациента вставляются ватные тампоны. При нормальной проходимости слезных каналов флюоресцеин свободно проникает в полость носа. Об этом свидетельствует окрашивание ваты. Если проходимость нарушена, то краситель долго будет находиться на конъюнктиве, и не проникнет в носовую полость.

Капли для лечения синдрома сухого глаза

Для лечения синдрома сухого глаза используются специальные медикаментозные препараты на основе «искусственной слезы». В некоторых случаях проводится антибиотикотерапия. Все глазные капли назначаются исключительно лечащим врачом, поскольку их выбор зависит от степени тяжести патологии:

- При легком течении ССГ рекомендуется применять капли на водной или гелевой основе с низкой вязкостью: Оксиал, Лакрисифи, Натуральная слеза и др. Благодаря своим кератолитическим свойствам они увлажняют и защищают роговицу глаза.

- Среднюю и среднетяжелую степень лечат с помощью глазных капель средней вязкости. Оптимальным вариантом в этом случае будет также гель Натуральная слеза.

- При тяжелом течении патологии для начала назначается консервативная терапия. Она основывается на использовании глазных растворов высокой вязкости – Систейна, Офтагеля, Ракропоса и др. Хорошо зарекомендовал себя препарат Видисик, содержащий карбомер и способствующий образованию прочной пленки на поверхности глазного яблока.

ССГ часто осложняется воспалительными процессами. Для их устранения используются препараты на основе циклоспорина. Дополнительно могут назначаться витамины (прежде всего, ретинол), противоаллергические (Визин) капли. В тяжелых случаях используются местные или системные глюкокортикоиды.

Хирургическое лечение

К столь радикальному методу лечения синдрома сухого глаза, как операция, прибегают только в случае тяжелого течения болезни и неэффективности консервативной терапии. Проведение микроопераций в тканях зрительных органов способствует полному восстановлению нормального качества зрения, и устранению неприятной симптоматики.

Наиболее безопасным видом хирургического вмешательства при ксерофтальмии является имплантация специального увлажняющего контейнера. Он закрепляет под веком, и способствует увлажнению глаза во время каждого моргания.

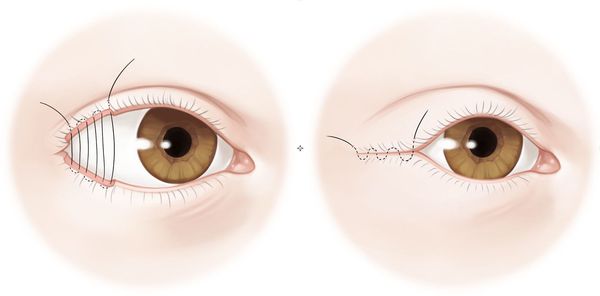

В более тяжелых случаях проводится тарзорафия. В ходе такой процедуры выполняется сшивание век, что значительно снижает испарение влаги.

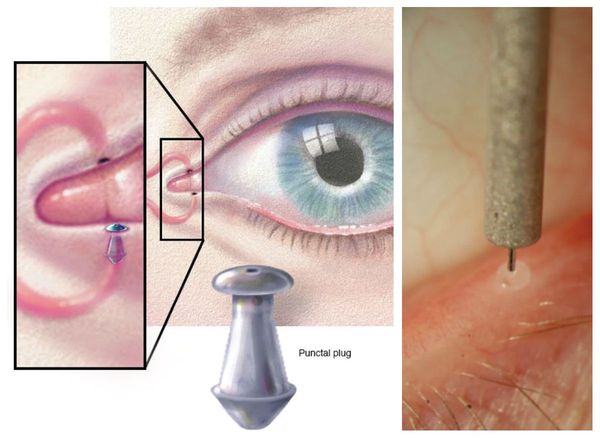

Еще один метод хирургического лечения синдрома сухого глаза – использование специальных обтураторов. Они вводятся в слезной проток, закупоривая его просвет. Такие «пробки» изготовлены из гипоаллергенных материалов, поэтому не могут послужить причиной реакции гиперчувствительности. В результате такой обтурации слезная жидкость не покидает протоки, а задерживается на роговице, обеспечивая глазному яблоку достаточное увлажнение. После излечения болезни пробка-обтуратор извлекается, проходимость протока восстанавливается.

Народные средства

В сочетании с препаратами при лечении синдрома сухого глаза можно использовать средства народной медицины. Вместе с этим, важно включить в ежедневный рацион продукты, обогащенные кислотами Омега-3 и витамином А.

Существует немало вспомогательных домашних лекарств, применяющихся при ССГ. Но самыми эффективными считаются следующие:

- Настой из цветков ромашки лекарственной. Растение обладает мощным противовоспалительным и успокаивающим эффектом. Параллельно проявляет антибактериальную активность. Для приготовления лекарства необходимо 1 ч. л. цветков ромашки заварить стаканом кипятка и настаивать в течение 20 минут под крышкой. Далее средство профильтровать и использовать для промывания глаз или примочек на закрытые веки. Не стоит злоупотреблять этим лекарством – его можно применять не чаще 2-3 раз в неделю при выраженном зуде и жжении глаз.

- Лечебный сбор. В равных частях взять измельченный корень алтея, цветки ромашки лекарственной и стебли очанки. Компоненты перемешать, взять 3 ст. л. фитосбора и заварить стаканом кипятка. Выдерживать под крышкой в течение получаса, после чего хорошо процедить. Довести настой до первоначального объема кипяченой водой. В готовом лекарстве смочить ватку или косметические диски, положить их на глаза (веки при этом должны быть закрытыми). Держать 3-5 минут, затем повторить процедуру еще 2 раза. Такой компресс помогает избавиться от неприятных ощущений, вызванных сухостью роговицы. Его можно использовать при синдроме сухого глаза у детей.

- Медовые капли. 5 мл меда растворить в 0,5 л кипяченой (лучше дистиллированной) воды. Закапывать полученным лекарством глаза – по 1 капле в каждый глаз дважды в день. Такое средство можно применять в течение 3 дней, после чего приготовить новое. Запрещено применять медовые капли при аллергии на продукты пчеловодства.

Увлажняющими свойствами обладают и растительные масла. Подбирать их необходимо в зависимости от тревожащих пациента симптомов:

- при наличии микротрещин на поверхности глаза следует применять облепиховое масло;

- воспаление и сильную сухость устраняет льняное масло;

- купирование боли и защиту слизистой глаза от чрезмерной сухости обеспечивает касторовое масло.

Для возвращения блеска глазной поверхности можно делать примочки с маслом лаванды. Но его нужно предварительно растворить в кипяченой или дистиллированной воде в соотношении 1:2 соответственно.

Профилактика

Предупредить развитие ССГ намного проще, чем лечить. С целью профилактики заболевания необходимо:

- употреблять достаточное количество жидкости;

- использовать специальные защитные очки во время длительной работы за компьютером;

- своевременно лечить заболевания внутренних органов, способных повлиять на функционирование глаз;

- регулярно проходить обследование у офтальмолога;

- защищать органы зрения от воздействия горячего воздуха и ультрафиолета;

- обеспечить оптимальный уровень влажности в жилом и рабочем помещении;

- полностью излечивать любые офтальмологические патологии;

- правильно питаться, добавив в рацион больше продуктов с содержанием ретинола (витамина А);

- делать специальную гимнастику после продолжительной напряженности глаз;

- использовать контактные линзы правильно, и только по назначению врача.

И, конечно же, не стоит медлить с визитом к врачу при возникновении тревожных симптомов, характерных для ССГ или других заболеваний глаз. Чем раньше будет выявлена проблема, тем легче и быстрее ее удастся устранить.

Прогноз и осложнения

Прогноз при синдроме сухого глаза преимущественно благоприятный. Соблюдение всех рекомендаций врача и отказ от самолечения является главным залогом успешной борьбы с патологией и отсутствия неблагоприятных последствий.

Игнорирование рекомендаций офтальмолога приводит к развитию осложнений. Они могут проявиться снижением остроты зрения, его нечеткостью, размытостью. Также постоянное растирание или расчесывание глаз вызывает образование микротрещин и ранок, которые являются входными воротами для патогенных бактерий и грибков.

Синдром сухого глаза – одно из самых распространенных офтальмологических заболеваний. Оно хорошо поддается корректировке специальными препаратами и народными средствами. Но отсутствие терапии приводит к развитию осложнений, на устранение которых может уйти много времени.

Источник

Дата публикации 11 ноября 2019Обновлено 11 ноября 2019

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром сухого глаза (сухой кератоконъюнктивит) — это воспалительное состояние глаза, при котором слёзная плёнка изменяется по своему химическому и количественному составу. Проявляется комплексом симптомов, таких как жжение, чувство рези и инородного тела в глазу.

По данным различных авторов, сухость глаза встречается примерно у 15-17 % взрослых, проживающих в развитых странах. Этот показатель каждый год увеличивается. За последние 30 лет синдром сухого глаза стал встречаться в 4,5 раза чаще [1].

Одна из причин такого увеличения распространённости синдрома связана с развитием рефракционных хирургических вмешательств — лазерного кератомилёза, фоторефракционной кератэктомии, передней радиальной кератотомии и других. Во время этих операций нарушается иннервация роговицы.

На рост данной патологии также оказывают влияние:

- повсеместное использование смартфонов, планшетов, компьютеров, другого офисного оборудования, а также кондиционеров, так как они высушивают воздух;

- ношение мягких контактных линз;

- регулярный приём лекарств — мочегонных, противоаллергических препаратов, антидепрессантов, средств для снижения холестерина, бета-блокаторов, противозачаточных таблеток [1].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы синдрома сухого глаза

Часто встречаемые симптомы [11]:

- раздражение (покраснение) глаз;

- ощущение инородного тела в глазах;

- чувство жжения;

- слизистое отделяемое в виде нитей;

- периодические “затуманивание”.

Реже наблюдается зуд в глазу, светобоязнь, утомление или чувство тяжести в глазах. При этом чувства стянутости и давления за глазами не возникают.

Как правило, все перечисленные симптомы проявляются на обоих глазах, но иногда они возникают только в одном глазном яблоке.

Любопытно, что пациенты с синдромом сухого глаза редко жалуются на сухость глаз, хотя иногда они отмечают нехватку эмоциональных слёз или отсутствие слезотечения в ответ на раздражитель, например, лук. В некоторых случаях пациентов беспокоит слезотечение, особенно на улице, так как там много раздражающих факторов — яркое солнце, ветер, холод. От возникающего слезотечения они испытывают дискомфорт.

Признаки сухого кератоконъюнктивита часто усиливаются из-за воздействия внешних факторов, связанных с повышенным испарением слезы от ветра, кондиционера, отопления или при длительном чтении, так как человек начинает реже моргать. При закрытых веках симптомы уменьшаются [5].

Патогенез синдрома сухого глаза

Патогенез сухого кератоконъюнктивита связан с нарушением стабильности слёзной плёнки. Она покрывает переднюю поверхность глаза. В норме её толщина составляет около 10 мкм. При развитии синдрома она становится тоньше.

Распределение слёзной плёнки поверхности глаза происходит благодаря рефлекторному морганию. Для её эффективного распределения должны сочетаться несколько факторов:

- нормальный моргательный рефлекс;

- контакт век и глазной поверхности;

- нормальный эпителий (внешний слой) роговицы.

Слёзная плёнка неоднородна. Она имеет три слоя:

- первый (внешний) слой — липидный — вырабатывается мейбомиевыми железами;

- второй слой — водный — вырабатывается слёзными железами;

- третий слой — муциновый — вырабатывается бокаловидными клетками роговицы.

Липидный слой — самый тонкий. Его основная задача — задерживать испарения водного слоя и поддерживать слёзную плёнку. При его нехватке увеличивается испаряемость слезы, что приводит к “сухому глазу”.

Водный слой является основой слёзной плёнки. Он состоит из воды, электролитов и белков. За счёт непрерывного обновления он выполняет своё предназначение — доставляет кислород к эпителию роговицы, защищает от бактерий, вымывает инородные тела, обеспечивает гладкость и ровность оптической поверхности.

Муциновый слой состоит из муцинов, которые помогают слёзной плёнке удерживаться на роговице. Он увлажняет и смазывает роговичный эпителий. Его дефицит может быть вызван как нехваткой водного слоя, так и высокой испаряемостью слёзной жидкости. Другой причиной нарушения муцинового слоя может стать повреждение бокаловидных клеток, которые его продуцируют. Это происходит при рубцующемся конъюнктивите, нехватке витамина А, химических ожогах, токсическом воздействии медикаментов [3].

Исходя из особенностей строения слёзной плёнки, патогенез сухого кератоконъюнктивита затрагивает несколько звеньев образования и функционирования слёзной плёнки [1]:

- выработка слезы, муцинов и липидов;

- скорость испарения слёзной плёнки;

- образование слёзной плёнки на поверхности эпителия роговицы.

Классификация и стадии развития синдрома сухого глаза

Единой классификации данного синдрома пока нет, но существует несколько авторских классификаций. Вот некоторые из них.

Национальный глазной институт Америки выделяет две основные категории синдрома:

- Снижение выработки слезы:

- синдром Шегрена — нарушение работы слюнных и слёзных желёз, которое приводит к развитию синдрома сухого глаза;

- снижение выработки слезы, не связанное с синдромом Шегрена.

- Увеличение испарения слезы:

- воспалительное заболевание мейбомиевой железы;

- атрофия мейбомиевых желёз.

Доктор B. Dohlman классифицирует синдром в зависимости от причин снижения слезопродукции слёзным железами:

- Дефицит слезопродукции — обычно связан со скоплением лимфоцитов в ткани слёзной железы:

- синдром Шегрена;

- коллагеноз (синдром Райли — Дея) — редкое наследственное заболевание, которое поражает периферическую нервную систему.

- Дефицит муцина:

- синдром Стивенса Джонсона — тяжёлая системная аллергия, которая снижает защитные свойства муцина;

- глазной пемфигоид — хроническое заболевание глаз аутоиммунного генеза, приводит к недостатку муцина;

- авитаминоз витамина А, который входит в состав муцина.

- Изменённая поверхность роговицы — наблюдается при трахоме (хроническом конъюнктивите, вызванном хламидиями), простом герпесе, роговичных дистрофиях. Повреждённые места уязвимы для инфекций и появления язв.

- Недостаточность увлажнения. Связана с нейропаралитическим кератитом — воспалительно-дистрофическим изменением роговицы на фоне поражения тройничного нерва. Проявляется снижением или отсутствием чувствительности роговицы, невралгическими болями, помутнением и язвой роговицы.

Азиатское общества сухих глаз (ADES) также классифицирует синдром по причинам его возникновения [2]:

- дефицит воды;

- снижение смачиваемости;

- увеличение испарения.

По клиническим проявлениям — жжению, зуду, рези, ощущению тяжести и инородного тела в глазах, слезотечению, светобоязни, уменьшению симптомов после закрытия глаз — синдром сухого глаза бывает:

- слабым — 1-2 симптома;

- умеренным — 3-5 симптомов;

- тяжёлым — более 5 симптомов.

Осложнения синдрома сухого глаза

В зависимости от стадии синдрома у человека может временно ухудшаться зрение, которое восстанавливается при моргании.

Сухость глаза повышает вероятность возникновения бактериального кератита и частого изъязвления, которые могут стать причиной появления перфорации роговицы [5]. Клинически бактериальный кератит проявляется:

- острой болью в глазу;

- отёком;

- корнеальным синдромом — светобоязнью, слезотечением, непроизвольным “зажмуриванием”;

- выраженной воспалительной инъекцией глазного яблока;

- слизисто-гнойными выделениями;

- помутнениями роговицы;

- поверхностными или глубокими изъязвлениями роговицы.

Перфорация роговицы опасна серьёзным снижением зрения, которое может потребовать пересадку роговицы.

Диагностика синдрома сухого глаза

При проведении биомикроскопии врач-офтальмолог может разглядеть признаки нарушения слёзной плёнки и роговицы.

Нарушения слёзной плёнки:

- Появление нитей муцина — признак раннего сухого кератоконъюнктивита. В здоровом глазу после разрыва слёзной плёнки муциновый и липидный слои смешиваются и быстро смываются. При синдроме сухого глаза муцин также смешивается с липидным слоем, но не вымывается, а скапливается в слёзной плёнке и смещается при мигании.

- Уменьшение слёзного мениска — объёма водного слоя слёзной плёнки. В норме он представляет собой выпуклую полосу с правильным верхним краем. При сухом кератоконъюнктивите слёзный мениск становится вогнутым, неравномерным, тонким, а иногда вовсе исчезает.

- Отделяемое в виде пены — возникает в слёзной плёнке или по краю века при нарушении работы мейбомиевых желёз.

Нарушения роговицы:

- Точечная эрозия роговицы — возникает в нижней половине роговицы.

- Появление роговичных нитей. Они состоят из небольших комочков слизи в форме запятой. Одни концы нитей прикрепляются к поверхности роговицы, другие свободно двигаются при мигании.

- Наличие нитчатых инфильтратов — полупрозрачные бело-серые немного выпуклые образования. Как правило, их обнаруживают одновременно с нитями слизи во время окрашивания бенгальским розовым красителем [5].

Для подтверждения и постановки диагноза сухости глаз также проводят различные тесты. Чем выраженнее синдром, тем они надёжнее. Во время тестов измеряют следующие параметры [3]:

- стабильность слёзной плёнки и время её разрыва;

- выработка слезы — тест ширмера, осмолярность слезы;

- заболевание глазной поверхности — окрашивание поверхности глаза.

Тест на время разрыва слёзной плёнки

Время разрыва слёзной пленки — показатель её стабильности. Его измеряют следующим образом:

- в нижний свод конъюнктивы закапывают флуоресцеин;

- просят пациента мигнуть несколько раз, а затем не моргать;

- через щелевую лампу с кобальтовым синим фильтром исследуют срез слёзной плёнки.

Через некоторое время в окрашенной плёнке возникают чёрные линии или пятна, которые указывают на появление сухих участков. Важно зафиксировать время между последним миганием и появлением первых сухих участков. Если данный промежуток длится менее 10 секунд, то это отклонение от нормы.

Тест Ширмера

Данный тест проводят для оценки слезопродукции. С его помощью измеряют увлажнённую часть специальными бумажными фильтрами. Тест проводят следующим образом:

- осторожно убирают имеющуюся слезу;

- согнутый бумажный фильтр помещают в полость конъюнктивы, не касаясь роговицы;

- просят пациента не закрывать глаз и моргать как обычно;

- через пять минут фильтры убирают и оценивают уровень увлажнения: 6-10 мм — это норма, диапазон менее 6 мм указывает на снижение выработки слезы.

Тест с окрашиванием глазной поверхности

Специальные красители используют для окрашивания нежизнеспособных клеток муцина. Бенгальский розовый краситель прокрашивает изменённую поверхность роговицы в виде двух треугольников. Роговичные нити и инфильтраты также окрашиваются, но ещё интенсивнее. Минусом бенгальского розового в том, что он может вызвать гиперемию (покраснение) глаз, особенно при выраженном синдроме [5]. Тест с лиссаминовым зелёным вызывает меньше раздражения.

Другие способы диагностики

Помимо основных перечисленных методов диагностики иногда используют следующие тесты [3]:

- осмолярность слёзной плёнки;

- измерение состава слезы;

- слёзная менискометрия;

- импрессионная цитология;

- тест на лактоферрин;

- тест красной нити фенола;

- клиренс-флюоресцииновый тест.

Также применяется мейбография — бесконтактная визуальная оценка структуры мейбомиевых желёз. Она проводится независимо от возраста и пола пациента [9]. Данный метод диагностики используется редко, так как он достаточно новый и не везде есть нужное оборудование.

Лечение синдрома сухого глаза

Главная задача при лечении “сухого глаза” — уменьшить неприятные ощущения, сохранить оптическую поверхность роговицы и не допустить повреждения её структур. Одновременно можно применять сразу несколько способов лечения [5].

Сохранение вырабатываемой слезы:

- Уменьшение комнатной температуры — позволяет минимизировать испарения слёзной плёнки.

- В помещении можно использовать увлажнители воздуха, но чаще всего это не даёт результатов. Аппарат не способен значительно увеличить относительную влажность воздуха. Местно повысить влажность можно при помощи специальных очков. У них есть съёмная прокладка, которая защищает глаза от ветра и других раздражающих факторов.

- Частичная боковая тарзорафия — операция, которая заключается в полном или частичном ушивании краёв век. Она уменьшает расстояние между веками глаза, чем может благотворно повлиять на состояние пациента.

Заместители слезы:

- Капли используются довольно часто. Их главный недостаток — короткий период действия и развитие чувствительности к консерванту.

- Гели состоят из карбомеров — заместителей слезы. Их приходится наносить не так часто, как капли, поэтому использование гелей предпочтительней.

- Также используют мази, которые содержат вазелин и минеральные липиды.

- Спреи для век обычно содержат средство на основе липосома. Они позволяют уменьшить испарение и стабилизировать слёзную плёнку.

Муколитические препараты

Ацетилцистеин 5 % в форме капель можно использовать для лечения пациентов с нитчатым кератитом и инфильтратами. Капли применяют четыре раза в день. Они могут вызвать покраснение после закапывания.

Уменьшение оттока слезы

Окклюзия (закупорка) слёзной точки сохраняет отток слезы и продлевает эффект воздействия искусственных слёз. Это процедура показана пациентам с выраженным синдромом, особенно из-за токсичности консервантов.

Временная закупорка слёзной точки происходит при помещении коллагеновой заглушки в слёзные канальцы. Самая важная задача временной окклюзии — убедиться в том, что после неё не возникнет обильное слезотечение. Для временной окклюзии на несколько месяцев используются силиконовые заглушки. Постоянная окклюзия проводится пациентам с выраженным сухим кератоконъюнктивитом.

Другие варианты лечения:

- Местное использование циклоспорина 0,05 % или 0,1 % — безопасный, хорошо переносимый и эффективный препарат. Он позволяет уменьшить воспаление слёзной плёнки на уровне клеток.

- Системный приём холинергических препаратов типа пилокарпина — весьма эффективен в лечении ксеростомии — сухости во рту. У 40 % пациентов с сухим кератоконъюнктивитом наблюдается положительный эффект.

Лечение мейбомиевых желёз

Нарушение работы данных желёз является основной причиной появления синдрома сухого глаза. Существует множество вариантов его лечения. Консервативные меры включают тёплые компрессы и гигиену век — наложение тёплых ватных дисков на пять минут, использование специальных гелей для век. Потенциальные медицинские методы лечения включают в себя антибиотики, нестероидные и стероидные противовоспалительные средства, добавки незаменимых жирных кислот, гормональную терапию и контроль инвазии демодекса — распространения клеща Demodex. Процедуры включают внутрипротоковое исследование мейбомиевых желёз, использование электронных нагревательных приборов, интенсивную импульсную световую терапию и интраназальную нейростимуляцию — электростимуляция нервных окончаний увеличивают производство слезы [7].

Прогноз. Профилактика

Причинные процессы, вызывающие сухость глаза, как правило, необратимы, поэтому лечение строится вокруг контроля симптомов и предотвращения повреждения поверхности.

Пациенту необходимо пересмотреть свой образа жизни:

- не носить контактные линзы дольше, чем рекомендует производитель;

- прекратить использование препаратов с потенциально токсическим воздействием (капли с консервантами);

- следить, чтобы уровень влажности в помещении был достаточным;

- чаще моргать во время чтения, просмотра телевизора или работы за компьютером;

- располагать экран так, чтобы он был ниже уровня глаз.

Интересно, что при ношении гарнитуры виртуальной реальности толщина липидного слоя и стабильность слёзной плёнки становится лучше, чем при использовании обычного настольного компьютера [8].

Выраженная сухость глаза у курильщиков электронных сигарет и вейперов указывают на потенциальный вред паров электронных сигарет и вейпов по отношению к глазам. Они ухудшают качество слёзной плёнки, из-за чего синдром сухого глаза становится умеренным или тяжёлым. Помимо пара на слёзную плёнку воздействуют опасные побочные продукты вейпа [4].

На качество слёз также влияет индекс массы тела. Как показало недавнее исследование, качество слезы у людей с высоким индексом массы тела было ниже, чем у людей с нормальным весом [10]. Поэтому правильно питание может снизить риск развития нарушений обмена веществ в организме, а следовательно и синдрома сухого глаза.

Хирургическое вмешательство является наиболее эффективным средством для повышения остроты зрения при катаракте. И хотя современные способы лечения катаракты безопасны и эффективны, после операции может развиться несколько осложнений, таких как кистозный макулярный отёк, а также сухость глаза. Причины послеоперационного “сухого глаза” пока не установлены. Поэтому если пациент планирует лазерную рефракционную операцию, то врач должен предупредить его, что эта процедура может привести к синдрому сухого глаза или усугубить его [3].

Препаратов, предназначенных для профилактики послеоперационного сухого глаза, пока не разработано. И х