Кто может вылечить синдром ретта

Синдром Ретта – генетическое заболевание, характеризующееся нарушением развития нервной системы по причине отсутствия ингибирования определенных генов. Проявлениями этого состояния являются прогрессирующая умственная отсталость у девочек (при крайне редких атипичных формах – и у мальчиков), мышечная гипотония, атаксия, искривления позвоночника. Диагностика синдрома Ретта основывается на данных общего и неврологического осмотра, магнитно-резонансной томографии, электроэнцефалографии и молекулярно-генетических анализов. Специфического лечения не существует (имеются лишь определенные наработки с обнадеживающими результатами при опытах на животных), применяют симптоматическую терапию для облегчения состояния больного.

Общие сведения

Синдром Ретта – генетическое заболевание психоневрологического характера, практически всегда развивающееся у девочек и проявляющееся тяжелой степенью умственной отсталости. Эта патология была впервые выявлена еще в 1954 году австрийским неврологом А. Реттом, однако в качестве отдельной нозологической единицы он выделил данное заболевание лишь в 1966 году. Широкую известность в научном мире синдром Ретта получил в 1983 году после исследований Б. Хагберга. Это состояние является довольно распространенным – его встречаемость составляет примерно 1:10-15 тысяч новорожденных девочек, всего на сегодняшний день описано несколько десятков тысяч случаев патологии. Механизм наследования синдрома Ретта – доминантный, сцепленный с Х-хромосомой, именно поэтому он встречается практически всегда у девочек. У мальчиков из-за отсутствия парной Х-хромосомы генетические повреждения, приводящие к такому заболеванию, почти всегда являются летальными. Однако существует несколько атипичных форм синдрома Ретта, характеризующихся более сглаженной клинической картиной и поэтому поражающих лиц мужского пола. Кроме того, у мальчиков такая патология может развиться при наличии дополнительной Х-хромосомы – синдроме Клайнфельтера.

Синдром Ретта

Причины синдрома Ретта

Этиология и патогенез синдрома Ретта достаточно сложны и обусловлены взаимодействием различных генов и их влиянием на развитие головного мозга человека. Первопричиной заболевания является нонсенс-мутация (по некоторым данным, к аналогичным нарушениям приводят и миссенс-мутации) гена MECP2, локализованного на Х-хромосоме, в результате чего его экспрессия полностью прекращается. Он кодирует специфический протеин под названием метил-CpG-связывающий белок 2, участвующий в регуляции транскрипции определенных участков ДНК. Данный белок содержит два домена, один из которых способствует его присоединению к метилированным участкам хромосом (которые расположены вблизи генов, регулирующих развитие головного мозга), а второй выступает как репрессор транскрипции. Причина синдрома Ретта как раз и заключается в отсутствии ингибирования некоторых генов, что приводит к нарушению формирования нервной ткани.

При этом синдром Ретта нельзя рассматривать как нейродегенеративное заболевание, так как при нем не наблюдается разрушения нейронов или нейроглии. Гистологические исследования тканей головного мозга больных выявляют нарушение ультраструктуры нервных клеток – уменьшение размеров, изменение количества дендритов, затрудненное образование нервных тканей. Объем нейроглии при синдроме Ретта снижен, в результате этого на макроскопическом уровне размер головного мозга тоже уменьшается на 20-30% по сравнению с возрастной нормой. Одной из причин вышеперечисленных процессов является отсутствие торможения выделения фермента GAD67 (ингибирование гена этого энзима осуществляется метил-CpG-связывающим белком 2), что, в свою очередь, приводит к увеличению концентрации тормозных трансмиттеров из группы ГАМК. В результате этого у больных синдромом Ретта наблюдается значительное превалирование процессов торможения в головном мозге, что отражается не только на физиологии центральной нервной системы, но и на ее морфологическом строении.

Врачами-генетиками было установлено, что полное отсутствие в геноме нормального гена MECP2 в подавляющем большинстве случаев является летальным состоянием и нередко приводит к внутриутробной смерти плода. Такое состояние имеет место у мальчиков (по причине наличия только одной Х-хромосомы) или у девочек-гомозигот, что встречается крайне редко. Из-за этого в половом распределении синдрома Ретта наблюдается абсолютное превалирование больных женского пола. Мутации гена MECP2 в большинстве случаев являются спонтанными или герминативными – предположительно, 70% случаев этого заболевания обусловлено генетическим дефектом Х-хромосомы в половых клетках отца. Дефекты этого гена приводят и другим патологиям центральной нервной системы – варианту Запела, синдрому Луба (Х-сцепленная умственная отсталость у мальчиков), врожденной энцефалопатии. Некоторые исследователи относят эти состояния к атипичным формам синдрома Ретта.

Симптомы синдрома Ретта

У новорожденных девочек синдром Ретта поначалу никак не проявляется, первые 6-12 месяцев развитие ребенка происходит обычными темпами без каких-либо отклонений. В дальнейшем прогрессирование заболевания характеризуется определенной стадийностью. Первая стадия синдрома Ретта, чаще всего возникающая в возрасте от 6-ти месяцев до 2,5 лет, характеризуется появлением у ребенка мышечной гипотонии, замедления психомоторного развития с последующим отставанием от сверстников, потерей интереса к играм и окружающим людям. Врачи-педиатры отмечают более медленный, нежели в норме, рост стоп и кистей в длину и замедление роста окружности головы. Иногда помимо неврологических проявлений может отмечаться нарушение работы печени, сердца, желудочно-кишечного тракта.

Вторая стадия синдрома Ретта характеризуется более выраженными клиническими проявлениями. Она развивается на протяжении 1-2 лет после появления первых симптомов заболевания, при этом у ребенка сначала наблюдается беспокойство, нарушения сна. Затем довольно быстро, всего за несколько недель, больные синдромом Ретта теряют практически все приобретенные до этого времени навыки – утрачивается речь, исчезает способность к ходьбе. Также для этой стадии развития патологии характерны расстройства дыхания – периоды апноэ по 1-2 минуты могут перемежаться с приступами учащенных и глубоких дыхательных движений (гипервентиляция). Дыхательные нарушения при синдроме Ретта отличаются наличием только при бодрствовании больного и отсутствием во время сна. Часто возникают многочисленные неврологические нарушения: атаксия, эпилептические припадки, часто повторяющиеся стереотипные движения.

Третья стадия синдрома Ретта называется псевдостационарной, так как при ней мало заметны признаки прогрессирования заболевания. Обычно она длится от 4 до 15 лет, состояние больных стабильно, однако наблюдаются судорожные приступы, глубокая умственная отсталость, гиперкинезы. В большинстве случаев синдрома Ретта этот этап оканчивается в пубертатном периоде. Четвертая стадия синдрома Ретта характеризуется уменьшением частоты эпилептических припадков вплоть до их исчезновения при прогрессировании двигательных расстройств. Большинство больных полностью теряют подвижность, возникает атрофия мышц, сосудистые нарушения в нижних конечностях, что может привести к развитию трофических язв. Из-за слабости мышечного корсета спины при синдроме Ретта возникает сколиоз или другие формы искривления позвоночника.

Диагностика и лечение синдрома Ретта

Диагностика синдрома Ретта производится на основании изучения анамнеза больного, его настоящего статуса, магнитно-резонансной томографии и энцефалографии, молекулярно-генетических анализов. Изучение наследственного анамнеза, как правило, не имеет особого смысла по причине спорадического характера мутаций гена MECP2. Характерными для синдрома Ретта являются нормальное развитие ребенка до 6-12 месяцев, возникновение мышечной гипотонии и беспокойства в раннем детстве, появление в дальнейшем атаксии и частых эпилептических припадков, стремительное утрачивание приобретенных навыков. В дальнейшем у больных регистрируется тяжелая умственная отсталость, мышечная слабость (вплоть до атрофии), искривление позвоночника, судорожные припадки.

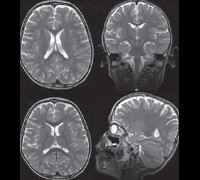

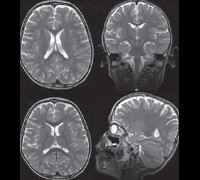

При осмотре больных синдромом Ретта выявляется отставание в росте и его остановка, резкое уменьшение окружности головы, отсутствие речи (на начальных этапах патологии характерна эхолалия). На магнитно-резонансной томографии головного мозга обнаруживается уменьшение размера органа, нечеткая дифференциация серого и белого вещества, базальных ганглиев, снижение складчатости коры больших полушарий. Электроэнцефалограмма подтверждает снижение фоновой активности головного мозга и резко ослабленную реакцию на внешние раздражители. Наиболее точную диагностическую информацию дают методы современной генетики – поиск делеций в локусе гена MECP2 или прямое секвенирование его последовательности для определения мутаций. Такое подтверждение синдрома Ретта возможно и в рамках пренатальной диагностики генетических заболеваний. Вспомогательную роль в установлении этого состояния может играть обследование внутренних органов (например, методами УЗИ) – у 20-30% больных выявляется недоразвитие печени или селезенки.

Специфического лечения синдрома Ретта на сегодняшний день не существует. Имеются обнадеживающие данные некоторых исследовательских лабораторий, сотрудникам которых удалось «включить» ген MECP2 у мышей и тем самым добиться исчезновения симптомов заболевания. В сфере практической медицины пока доступна только симптоматическая терапия, однако и она сопряжена с рядом трудностей – в частности, эпилептические припадки при этом заболевании плохо поддаются устранению противосудорожными средствами. Также для лечения синдрома Ретта применяют ноотропные препараты, нарушения сна корректируют снотворными препаратами из группы барбитуратов или мелатонином.

Прогноз и профилактика синдрома Ретта

Прогноз синдрома Ретта неблагоприятный, так как это заболевание неуклонно ведет к тяжелой умственной отсталости, а также к ряду двигательных и неврологических нарушений. Пациенты с этой патологией при соответствующем уходе и симптоматическом лечении способны доживать до 40-50 лет, однако риск внезапной смерти у них довольно высокий. Значительно ухудшает прогноз синдрома Ретта и снижает продолжительность жизни больных наличие пороков развития внутренних органов, что имеет место примерно в трети случаев. Основная причина летального исхода – дыхательная или полиорганная недостаточность и внезапная смерть, у взрослых больных также велик риск инсульта. Профилактика синдрома Ретта возможна только в виде пренатальной диагностики этого заболевания генетическими методами. При наличии дефектной формы гена MECP2 у мальчика нарушение формирования головного мозга и внутренних органов можно заметить при профилактических ультразвуковых исследованиях во время беременности.

Источник

Хотя синдром Ретта является врождённым заболеванием, первые полгода родители могут даже не подозревать, что их ребёнок нездоров. Точная диагностика осложняется ещё и тем, что симптомы этого недуга схожи с признаками других болезней. Между тем своевременное распознавание синдрома даёт шанс улучшить качество жизни ребёнка, хотя полностью вылечить это генетическое заболевание невозможно.

Синдром Ретта — характеристика нарушения

Синдром Ретта, или цереброатрофическая гипераммониемия, является генетическим дегенеративным заболеванием, поражающим серое вещество головного мозга. Проявляется оно серией неврологических нарушений, которые выражаются в аутичном поведении, а также регрессе крупной и мелкой моторики. У пациентов отмечается остановка роста рук, ног и головы, расстройства желудочно-кишечного тракта, сколиоз. Около 80% детей страдают эпилептическими приступами, приблизительно 50% не могут самостоятельно передвигаться.

Первые симптомы болезни проявляются, как правило, в возрасте 4–6 месяцев в виде задержки развития. Диагностировать недуг на этом этапе достаточно сложно, однако со временем болезнь прогрессирует столь характерным образом, что сомнений в диагнозе не остаётся. Поскольку синдром Ретта является генетической патологией, заболеть во взрослом возрасте невозможно: болезнь диагностируется исключительно у детей.

Впервые это заболевание исследовал австрийский педиатр Андреас Ретт в середине ХХ века. Он описал более 30 своих пациенток со сходными симптомами. К характерным особенностям синдрома Ретт причислил регресс умственного, психического и физического развития, а также особые стереотипные движения рук: сжатие, заламывание, переплетение пальцев, имитация умывания кистей и т. д. Интересно, что мысль выделить эти симптомы в отдельное заболевание пришла в голову первооткрывателя ещё в 1954 году, тогда как диагноз «синдром Ретта» появился в медицине лишь в 1983 году, после публикаций на эту тему трудов шведских учёных.

В основном патология встречается у девочек. Связано это с тем, что ген, в котором происходит вызывающая заболевание мутация, находится в Х-хромосоме. У женщин их 2, поэтому, имея в запасе 1 нормальный ген, младенцы женского пола более жизнеспособны. Плод мужского пола, обладая лишь одной Х-хромосомой с «поломанным» геном, как правило, погибает ещё в утробе. Редкие случаи рождения мальчиков с синдромом Ретта часто сопровождались дополнительной аномалией — синдромом Клайнфельтера, т. е. они являлись носителями одной лишней Х-хромосомы.

Статистика распространённости заболевания довольно высока: из 10–15 тыс. малышей рождается 1 ребёнок с синдромом Ретта.

Синдром Ретта начал активно изучаться только на протяжении последних 15–20 лет. Причина его возникновения до конца ещё не выяснена, однако считается, что во всём виновата наследственность. Это убедительно доказывает территориальный анализ распространённости патологии. В ходе исследования в Италии, Норвегиии, Венгрии и Албании было найдено несколько небольших поселений, в которых патология встречалась чаще всего.

Видеоролик о детях с синдромом Ретта: мнение мам

Причины возникновения

Несмотря на доказанную наследственную предрасположенность к патологии, причины возникновения синдрома Ретта до сих пор не изучены. На этот счёт существует несколько гипотез, объясняющих механизм данного заболевания, однако ни одна из них не является единственно верной.

- Генетическая мутация, спровоцированная большим количеством кровных связей в родословной (2,6%, в отличие от обычных 0,5%). Возникает она ещё в материнской утробе — во время формирования систем и органов ребёнка.

- Хромосомные аномалии. Учёные сходятся во мнении, что проблемный ген находится в Х-хромосоме, однако какой именно её участок отвечает за болезнь, выяснить пока не удалось.

- Метаболические аномалии и митохондриальная дисфункция. Некоторые исследователи полагают, что причиной развития болезни могут быть изменения в составе крови: так, у части больных было зафиксировано нетипичное содержание миоцитов и лимфоцитов, а также повышенный уровень молочной и пировиноградной кислоты.

Вполне возможно, на развитие заболевания влияют все 3 фактора, либо же наука в будущем откроет новую, пока неизвестную причину возникновения синдрома Ретта. Пока что достоверно известно лишь одно: после рождения развитие мозга сильно замедляется, а к четырём годам у больных в черепной коробке происходят необратимые морфологические изменения, которые приводят к остановке роста, нарушению работы внутренних органов, атрофии мышц и эпилепсии.

Симптомы заболевания

Дети с синдромом Ретта в первый месяцы своей жизни выглядят абсолютно здоровыми. Их развитие и параметры тела находятся в пределах нормы. Единственными симптомами, по которым можно заподозрить неладное, являются следующие проявления:

- потливость ладоней;

- незначительная вялость мышц;

- пониженная температура;

- бледность кожи.

К 4–5 месяцам, когда дети начинают активно переворачиваться и пытаться ползать, у малышей с синдромом Ретта можно заметить задержку развития. Ярко выраженные симптомы патологии появляются к полугоду, хотя у некоторых детей болезнь дебютирует в 1,5–2,5 года.

Интересно, что у некоторых женщин синдром Ретта клинически может никак не проявляться, а мутация в генах выявляется случайно: к примеру, когда это заболевание определяют у их дочерей.

Основными симптомами синдрома Ретта являются:

- задержка психического и моторного развития;

- регресс речевого развития либо полное отсутствие речи;

- замедление и остановка роста тела;

- гипотрофия ладоней и ступней;

- выпадение волос;

- микроцефалия;

- трудности при ходьбе или невозможность самостоятельного передвижения;

- скованность движений;

- нарушения координации;

- гипо- или гипертонус;

- дистония;

- судорожные приступы;

- нарушения осанки и сколиоз;

- сердечные аномалии (аритмия, тахикардия и т. д.);

- нарушения работы желудочно-кишечного тракта;

- хорея (спазмы рук и лица);

- дыхательные проблемы: апноэ, аэрофагия, гипервентиляция;

- бруксизм.

Характерным симптомом заболевания являются стереотипные движения рук, описанные ещё А. Реттом. Ребёнок как будто всё время моет руки, потирает их, стискивает, хлопает, перебирает пальцы, часто даже кусает сжатые кулаки. Такие проявления абсолютно не типичны для задержки развития или слабоумия, поэтому грамотный врач сразу же заподозрит наличие у ребёнка соответствующего синдрома.

Заболевание делят на 4 последовательные стадии.

Стадии синдрома — таблица

| Стадия | Возраст | Симптомы |

| Первая | 4 месяца — 2 года |

|

| Вторая | 2–3 года |

|

| Третья | 3–10 лет |

|

| Четвёртая | После 10 лет |

|

Периоды относительной стабильности могут сменяться фазами обострения заболевания. В такие периоды возможны более частые эпилептические припадки, расстройства поведения и ухудшения общего самочувствия. На четвёртой стадии болезни частота судорог может заметно снизиться, однако дети часто уже не могут самостоятельно сидеть и ходить, к тому же у них развивается множество сопутствующих заболеваний вследствие патологий внутренних органов.

Несмотря на остановку роста и полную обездвиженность, больные синдромом Ретта вовремя проходят все стадии полового созревания и в дальнейшем могут вести вегетативное существование десятилетиями.

Диагностика заболевания

При появлении типичных для синдрома Ретта симптомов стоит немедленно показать ребёнка психиатру. Не нужно бояться этого врача: без веского основания на учёт он ставить не будет, а если подозрения подтвердятся, своевременная терапия может существенно улучшить состояние малыша.

Консультация психиатра начинается со сбора анамнеза. Во время беседы с родителями специалист выясняет:

- нормально ли протекали беременность и роды;

- как развивался ребёнок на протяжении первых 6–18 месяцев;

- какова динамика роста головы;

- когда ребёнок начал терять приобретённые навыки;

- имеются ли у пациента стереотипные движения рук, судорожные припадки, нарушения речи, дыхания, походки и координации, задержка психомоторного развития.

После беседы следует осмотр ребёнка, во время которого специалист оценивает состояние мышц, позвоночника, а также рост и пропорциональность ребёнка, в частности, наличие гипотрофии ступней и ладоней. Для точной диагностики врач часто назначает дополнительные обследования:

- КТ головного мозга, позволяющее обнаружить изменения, указывающие на прекращение развития мозга;

- ЭЭГ (электроэнцефалограмма), измеряющая биоэлектрическую активность головного мозга (медленный фоновый ритм — свидетельство мутации в Х-хромосоме);

- УЗИ внутренних органов, дающее понятие о степени их развития.

При отсутствии данных обследований синдром Ретта можно спутать с аутизмом. Для обоих этих состояний характерны:

- уход от внешнего мира;

- отсутствие зрительного контакта;

- нежелание идти на эмоциональный и социальный контакт;

- снижение способности к обучению;

- потеря речи;

- отсутствие контроля за тазовыми органами;

- нарушение чувствительности тела;

- беспричинные крики и плач.

Отличить одно заболевание от другого можно с помощью дифференциальной диагностики, разработанной в 1988 году на Международной конференции по синдрому Ретта.

Дифференциальная диагностика с ранним детским аутизмом (РДА) — таблица

| Признак | Cиндром Ретта | РДА |

| Аутистические черты в возрасте 6–18 месяцев | Отсутствуют | Часто проявляются |

| Стереотипии | Ритмические движения обеих рук по средней линии тела | Более сложные и не по средней линии |

| Стереотипные манипуляции с предметами | Отсутствуют | Типичны |

| Моторика туловища и походка | Прогрессирующие атаксия и апраксия (нарушения координации) | Манерность, иногда грациозность позы и походки |

| Судорожные припадки | Значительно большие частота и полиморфизм | Значительно меньшие частота и полиморфизм |

| Расстройства дыхания, бруксизм, замедление роста головы и конечностей | Типичны | Отсутствуют |

Используя дифференциальную диагностику, отличить аутизм от синдрома Ретта могут не только врачи, но и сами родители.

Лечение

На данном этапе развития медицины синдром Ретта является неизлечимым заболеванием. Однако с помощью лекарственных препаратов, реабилитационных методик и специальной диеты можно добиться улучшения состояния ребёнка, предупредить серьёзные деформации тела и улучшить качество жизни больного.

Медикаментозная терапия

Для улучшения общего состояния и смягчения симптомов врач может прописать следующие медикаменты:

- противоэпилептические препараты для уменьшения количества приступов (Карбамазепин, Ламотриджин);

- ноотропы для улучшения работы мозга (Кортексин, Церебролизин, Цераксон);

- препараты для успокоения нервной системы и коррекции поведения (Ноофен, Фенибут, Глицин);

- лекарства для регулирования биологического режима дня и ночи (Мелатонин);

- противопаркинсонические препараты (Бромокриптин, Перлодел);

- средства для поддержки работы внутренних органов: сердца, печени, желудка, кишечника, поджелудочной железы.

При сильно выраженной эпилепсии приём антиконвульсантов может оказаться неэффективным. Часто дети с синдромом Ретта сами «перерастают» приступы: к 10 годам припадки становятся редкими, а иногда и вовсе уходят.

Методы реабилитации

Приём медикаментов желательно сочетать с реабилитационными мероприятиями. Обязательны сеансы массажа и ежедневная лечебная физкультура, направленная на коррекцию осанки и предупреждение сколиоза. Кроме того, регулярные упражнения под контролем инструктора ЛФК позволяют научить ребёнка двигательным навыкам. Массаж и лечебную гимнастику хорошо сочетать с сеансами лечения у мануального терапевта, особенно в более старшем возрасте, когда появляются признаки сколиоза.

Чрезвычайно эффективна при синдроме Ретта музыкотерапия, в частности, метод Томатиса. Систематическое прослушивание специально обработанной музыки способствует нормализации психоэмоционального состояния детей, и, по отзывам родителей, они охотнее идут на контакт с окружающими людьми. Кроме того, такие занятия можно проводить в привычной для ребёнка обстановке — дома.

Кроме того, для развития навыков самообслуживания и адаптации к внешнему миру можно пробовать следующие методики:

- АВА-терапия — интенсивный метод развития навыков и коррекции поведения;

- иппотерапия — лечебная верховая езда;

- гидрореабилитация — занятия в условиях водной среды;

- дельфинотерапия — общение и плавание с дельфинами психологической реабилитации;

- канисттерапия — занятия со специально обученной собакой;

- арт-терапия — творческие занятия.

Не стоит забывать о регулярных занятиях с дефектологами, психологами и логопедами, которые часто дают хороший эффект в сочетании с приёмом ноотропов. Также детям с синдромом Ретта могут помочь сеансы лечения у грамотных остеопатов.

Малышей с этим заболеванием нужно как можно чаще вовлекать в игры и развлекательные мероприятия: такое времяпрепровождение способствует общему развитию и учит ребёнка эффективно взаимодействовать с внешним миром.

Особенности питания

Поскольку у детей с синдромом Ретта часто наблюдается стремительная потеря веса, им необходима специальная диета с повышенным содержанием жиров. В меню таких больных обязательно должны быть витамины и клетчатка. Рацион необходимо насытить калорийными продуктами, в том числе специальными смесями для набора веса.

Кормить таких детей нужно гораздо чаще, чем здоровых малышей. Как правило, врачи рекомендуют приём пищи через каждые 3 часа. Такой режим питания позволяет улучшить физическое состояние больных, не допустить истощения и резкой потери веса.

Прогноз

В настоящее время ведётся активная научная работа в области поиска эффективного лечения этого заболевания. На этот счёт существует несколько гипотез, и одна из них, подразумевающая применение инсулина как фактора роста, уже тестируется на животных. Аналогичным образом проверяется ещё одна теория — об использовании в лечении стволовых клеток. В целом учёные сходятся во мнении, что со временем синдром Ретта удастся окончательно победить, однако сроки открытия нового лекарства пока не озвучены.

Несмотря на тяжесть заболевания, прогноз длительности жизни достаточно оптимистичный. Взрослые женщины с синдромом Ретта часто живут до 40 лет и дольше. Причинами летального исхода чаще всего являются:

- сильные приступы эпилепсии;

- перфорация желудка;

- проблемы с сердцем;

- дисфункция ствола мозга.

Прогноз для детей мужского пола неутешителен: мальчики с синдромом Ретта часто не доживают и до 2 лет, умирая от энцефалопатии тяжёлой формы.

Проблемы детей с синдромом Ретта в России — видео

Синдром Ретта — заболевание тяжёлое и пока что неизлечимое. Однако родители могут облегчить состояние детей и увеличить продолжительность их жизни, своевременно выявив болезнь и выполняя все предписания врачей. При этом каждый год будет приближать их к тому времени, когда учёные найдут эффективное лекарство от этого заболевания и подарят надежду на полное выздоровление.

- Автор: Ольга Долгая

- Распечатать

Медицина для меня – не профессия, а любимое хобби. Общаюсь с врачами, много читаю, занимаюсь самообразованием, поэтому считаю себя достаточно компетентной в этой сфере.

Оцените статью:

Источник