Лечение аспирационного синдрома у детей

Полагают, что аспирацию мекония почти всегда можно предотвратить, если проводить соответствующий контроль в антенатальном периоде, способствовать ускорению течения родов, сразу же очистить трахею у новорожденного. Доктора провели изучение клинико-патологоанатомических особенностей при синдроме аспирации мекония на основании анализа 14 родов с наличием мекония в водах, где синдром аспирации мекония явился причиной неонатальной смертности. В изучаемой группе все роженицы были первородящими. Интранатально погибли 6 (42,8 %) плодов, во всех этих случаях роды были закончены наложением полостных акушерских щипцов и вакуум-экстрактора. Остальные новорожденные при рождении имели оценку по шкале Апгар 5 баллов и ниже. Сразу после рождения у всех детей производили отсасывание слизи из верхних дыхательных путей, применяли ИВЛ, в вену пуповины вводили растворы соды, глюкозы, зтимизола, назначали сеанс гипербарической оксигенации.

Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, 7 (50 %) детей погибли в первые сутки после родов от массивной аспирации мекония, остальные – на 2-4-е сутки от тяжелой аспирационной пневмонии. Диагноз аспирации мекония был подтвержден при аутопсии. Характерной патологоанатомической картиной было заполнение просвета бронхов большим количеством слизи, элементами околоплодных вод, мекония. Альвеолы во всех случаях были расширены, в просвете их определялось большое количество околоплодных вод, частиц мекония. В трех случаях имелся разрыв стенки альвеол, под плеврой обнаружены обширные кровоизлияния.

Когда меконий густой, в виде глыбок, следует попытаться очистить от него нос и ротоглотку еще до того, как грудная клетка выйдет из родового канала. Сразу же после рождения, если меконий густой или показатель по шкале Апгар ниже 6, нужно предпринять эндотрахеальную интубацию для отсасывания содержимого трахеи до начала искусственного дыхания. Если указанные мероприятия не проводят непосредственно после рождения, частота аспирационного синдрома и летальность возрастают. Такая процедура показана даже в случаях отсутствия мекония в ротоглотке (как показано, у 17 % новорожденных, имеющих меконий в трахее, последний в ротоглотке не обнаруживался). Отсасывание содержимого из трахеи при повторной интубации или через катетер следует повторять до полного очищения трахеи. Дополнительная процедура в родильном зале – удаление заглоченного мекония из желудка – предупреждает повторную аспирацию.

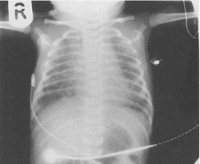

Новорожденного следует поместить в блок интенсивного наблюдения. Важен непрерывный мониторинг частоты пульса и дыхания. Чтобы подтвердить диагноз и исключить пневмоторакс, проводят рентгенологическое исследование; его повторяют, если клиническая картина ухудшается. Всякому новорожденному, которому необходима 30 % воздушно-кислородная смесь для сохранения розового цвета кожи, целесообразно катетеризировать какую-либо артерию, чтобы постоянно следить за составом газов крови. Рекомендуются антибиотики широкого спектра действия, поскольку причиной гипоксии плода и выделения мекония в воды может быть бактериальный сепсис. В ряде случаев пневмонию нельзя отличить от синдрома аспирации мекония, и даже если меконий стерилен, наличие его способствует росту бактерий. Доказательств положительного действия стероидов при данном синдроме нет. Для удаления из легких остатков мекония можно использовать физиотерапию и постуральный дренаж.

Приблизительно у 50 % новорожденных с аспирацией мекония развивается дыхательная недостаточность. Искусственная вентиляция показана при Ра ниже 80 мм рт. ст. на 100 % кислороде, Расе, свыше 60 мм рт. ст. или апноэ. Рекомендуемые параметры искусственной вентиляции: частота дыхании 30-60/мин; давление на вдохе 25-30 см вод. ст.; положительное давление в конце выдоха (ПДКВ) 0-2 см вод. ст.; соотношение между вдохом и выдохом от 1: 2 до 1: 4.

При высоком риске гипоксической легочной вазоконстрикции и малой вероятности ретинопатии у зрелого новорожденного Ра следует поддерживать на верхнем пределе, т. е. 80-100 мм рт. ст. Для снижения Ра учащение дыхания предпочтительнее увеличения дыхательного объема путем создания высокого пикового давления.

Высокий уровень ПДКВ увеличивает риск снижения венозного возврата к сердцу и, следовательно, сердечного выброса, уменьшения растяжимости легких (что может привести к гиперкапнии) и образования «воздушных ловушек» (ведущего к разрыву альвеол). Однако, если Ра остается ниже 60 мм рт. ст., несмотря на искусственную вентиляцию легких чистым кислородом, можно попытаться улучшить окситенацию крови, повысив ПДКВ до 6 см вод. ст. Этот прием следует проводить под тщательным контролем из-за возможных осложнений. ПДКВ следует снизить, если появляются системная гипотензия, гиперкапния или утечка воздуха из легких. Оксигенация улучшается, если сочетать искусственную вентиляцию с мышечной релаксацией. Данный метод особенно рекомендован, если при рентгенологическом исследовании выявляют интерстициальную эмфизему легких, ребенок «не синхронен» с аппаратом и требуется повысить ПДКВ. Ухудшение в процессе такого лечения возможно вследствие развития пневмоторакса или закупорки эндотрахеальной трубки меконием. Наиболее вероятной причиной стойкой или нарастающей гипоксемии можно считать персистирующую легочную гипертензию.

В заключение следует отметить, что по литературным и нашим данным летальность при синдроме аспирации мекония составляет 24-28 %; в тех случаях, когда требовалась искусственная вентиляция легких, летальность достигала 36-53 %.

Если же сразу после рождения, до первого вдоха, очищалась носоглотка или отсасывалось содержимое трахеи не зарегистрировано ни одного летального исхода.

Окончательный прогноз зависит не столько от развившегося заболевания легких, сколько от перинатальной асфиксии. Каких-либо специфических хронических нарушений функций легких не описано.

Источник

Аспирационный синдром у новорожденных, последствия которого приводят к заболеваниям легких – это серьезное осложнение, возникающее во время родов. Кроме того, он бывает не только у детей, но может развиться и у взрослых на фоне потери сознания, комы, а также во время проведения анестезиологического пособия.

Что такое аспирационный синдром

Аспирационный синдром – это патологическое состояние, развивающееся при попадании в дыхательные пути инородных веществ или предметов. Нередко его причиной является рвота. Возникнуть она может при черепно-мозговых травмах, инсультах, во время операции.

Если заболевание развивается на фоне аспирации содержимого желудка (поднятие его в дыхательные пути), то оно характеризуется тяжелым течением, так как РН желудочного сока низкое. Это вызывает ларингоспазм (непроизвольное сокращение мышц гортани), бронхоспазм (сокращение мышц бронхов), а впоследствии развитие в легких пневмонитов (воспаление интерстициальной ткани), пневмоний.

Аспирационный синдром во время наркоза чаще всего бывает при экстренных оперативных вмешательствах, когда больного не успевают к нему подготовить (полный желудок), а также у больных с повышенным внутрибрюшным давлением (асцитом, острой кишечной непроходимостью). Он чаще возникает у людей с нарушение функции кардиального жома пищевода, такое состояние бывает и при беременности на поздних сроках.

Развитию аспирационного синдрома может способствовать определенное положение на операционном столе или применение анестетиков, повышающих уровень катехоламинов в крови, которые оказывают влияние на рвотный центр.

Синдром Мендельсона

Один из видов этого заболевания это аспирационный синдром Мендельсона. Он возникает у рожениц при общем обезболивании и характеризуется тяжелым, гиперэргическим течением. Предрасполагающие факторы:

- полный желудок;

- повышение внутрибрюшного давления;

- замедление пассажа пищи по желудочно-кишечному тракту;

- положение на операционном столе со сниженным головным концом;

Все это способствует регургитации и аспирации желудочного содержимого.

Симптомы

Первым симптомом аспирационного синдрома является бронхоспазм, но он легко снимается холинолитиками. Затем через несколько часов появляется одышка, цианоз, боль в груди. Развитие пневмонита мешает полному расправлению легких, что приводит к гиповентиляции, гипоксии, ателектазам, не кардиогенному отеку легких. Отек возникает из-за повышения проницаемости капилляров альвеол. Возможно также изменение кислотно-щелочного состояния крови и ДВС.

Диагноз подтверждает обнаружение при санации остатков пищи и картина снежной бури при рентгенологическом исследовании.

Аспирационный синдром у новорожденных

Аспирация у новорожденных может возникнуть как в процессе родов (околоплодные воды, меконий), так и при кормлении, чаще у ослабленных, недоношенных детей. Симптомы появляются на следующий день: одышка, цианоз, хрипы в легких, затрудненный выдох. Нарушается вентиляция, вследствие разрушения сурфактанта, возможен разрыв альвеол и пневмоторакс, позже на фоне присоединения инфекции появляются признаки пневмонита и пневмонии.

Профилактика и лечение

При подозрении на аспирацию у новорожденных (частицы мекония во рту, носовых ходах), сразу проводят тщательную санацию верхних дыхательных путей. Необходимо также очистить желудок, чтобы предотвратить повторную аспирацию.

Если возник аспирационный синдром, лечение у детей включает: кислородотерапию, в некоторых случаях искусственную вентиляцию легких и антибиотикотерапию. Профилактикой аспирации молока является кормление в положении на правом боку.

Лечение у взрослых заключается в экстренной интубации и санации легочного ствола, для промывания легких используют стерильный физиологический раствор, который порциями вводят в интубационную трубку и отсасывают вакуумным отсосом. Во время санации используют перкуссионный (вибрационный) массаж груди.

Профилактика кислотно аспирационного синдрома должна проводиться у больных и беременных с высоким риском его развития. Для этого за 2 часа до операции назначают препараты, снижающие кислотность желудочного сока (агонисты Н2 рецепторов), повышающие тонус пищеводного сфинктера, ускоряющие продвижение пищевых масс из желудка в кишечник.

Желательно перед оперативным вмешательством сделать промывание желудка, его опорожнение, во время вмешательства у больного должен стоять назогастральный зонд, который создаст декомпрессию желудка.

Аспирационный синдром – опасное патологическое состояние, которое может привести к смерти пациента. Лечение его сложное и длительное, нередко остаются последствия (хронические заболевания легких). Необходимо проводить профилактику у лиц, входящих в группу риска и при экстренных операциях.

Я создал этот проект, чтобы простым языком рассказать Вам о наркозе и анестезии. Если Вы получили ответ на вопрос и сайт был полезен Вам, я буду рад поддержке, она поможет дальше развивать проект и компенсировать затраты на его обслуживание.

Источник

Синдром аспирации мекония – состояние острой дыхательной недостаточности вследствие внутриутробного попадания в легкие ребенка мекониальных масс с закупоркой просвета бронхов. Характерен синюшный оттенок кожи с рождения, тяжелое шумное дыхание с западением уступчивых мест груди. Состояние расценивается как тяжелое. Синдром аспирации мекония диагностируется на основании внешних признаков дыхательной недостаточности, физикального осмотра и рентгенографической картины. Лечение комплексное, направлено на механическое очищение бронхиального дерева, усиленную оксигенацию и борьбу с инфекционными осложнениями.

Общие сведения

Синдром аспирации мекония – поражение легких новорожденного с высокой вероятностью летального исхода. Смертность достигает 10%, связана с массивной аспирацией мекониальных масс и развитием септического состояния. Частицы первородного кала определяются в амниотической жидкости у 5-20% рожениц, однако заболевание возникает не всегда. Синдром аспирации мекония встречается с частотой около 2-4%. Обычно развивается у доношенных и переношенных детей, у недоношенных встречается реже в связи с особенностями нервной системы, практически исключающими пассаж мекония в околоплодные воды. Является одной из важнейших проблем современной педиатрии в связи с многофакторностью развития и трудностями терапии. В частности, нередко необходимо длительное нахождение ребенка на ИВЛ, что может служить дополнительной причиной развития резистентных к лечению пневмоний.

Причины синдрома аспирации мекония

Хотя этиология состояния продолжает изучаться, большинство исследователей склоняются к гипоксической природе синдрома аспирации мекония. Недостаток кислорода, который возник внутриутробно или в процессе родов, рефлекторно повышает тонус парасимпатической нервной системы. Одновременно происходит централизация кровоснабжения, то есть перераспределение крови с преимущественной циркуляцией в жизненно важных органах (сердце, легкие, мозг) в ущерб всем остальным органам и системам, в том числе кишечнику. Эти два фактора в сумме приводят к гипоксии сосудов брыжейки и рефлекторному расслаблению гладкой мускулатуры кишечника. Как следствие, происходит пассаж первородного кала в околоплодные воды с дальнейшим попаданием в легкие.

Существует большое количество возможных причин гипоксии. Чаще всего дефицит поступления кислорода связан с патологией плаценты, поскольку именно плацентарный кровоток является источником кислорода во внутриутробном периоде развития. Как правило, речь идет о хронической фетоплацентарной недостаточности, обусловленной соматическими заболеваниями матери (в частности, сахарным диабетом и артериальной гипертензией), патологией сосудов плаценты и т. д. Второй вариант – это патологии пуповины или механическое сдавление дыхательных путей (обвитие), что также запускает описанные выше механизмы, приводящие к появлению мекония в околоплодных водах. Определенную роль играет большой вес плода и малое количество амниотической жидкости.

Симптомы и диагностика синдрома аспирации мекония

Синдром аспирации мекония может развиваться с первых минут жизни или спустя несколько часов и даже дней после периода мнимого благополучия. Во многом это зависит от того, как долго малыш испытывал гипоксию, находясь в утробе матери. При раннем появлении симптомов ребенок начинает испытывать трудности с дыханием сразу после рождения. Малыш тяжело и шумно дышит, заметно западение надключичных ямок, межреберных промежутков и других уступчивых мест грудной клетки. Внешне ребенок цианотичный, беспокойный, в тяжелых случаях нервная система, наоборот, угнетена, и пациент выглядит заторможенным. При отсроченном начале синдрома аспирации мекония наблюдаются те же симптомы, но время их возникновения приходится на более поздний период.

Первичная диагностика возможна еще в процессе планового обследования во время беременности. Кардиотокография плода отчетливо показывает затруднение дыхания малыша, в подобных случаях необходимо дальнейшее обследование и поиск причин гипоксии, в частности – анализ амниотической жидкости для выявления в ней частиц мекония. Возможно решение вопроса о досрочном родоразрешении. В процессе интранатальной диагностики синдрома аспирации мекония обращает на себя внимание зеленоватый цвет околоплодных вод, иногда частицы мекония удается визуализировать. Также часто наблюдается зеленоватый цвет ногтей, кожи и пуповины малыша, что, как правило, свидетельствует в пользу длительной внутриутробной гипоксии и тяжелого течения синдрома аспирации мекония.

Аускультативно педиатр прослушивает разнокалиберные хрипы, при перкуссии легких участки приглушения чередуются с участками с коробочным звуком. Данные физикального осмотра подтверждаются рентгенографически. На снимке определяются участки ателектаза (спадания альвеол) и эмфиземы (патологического расширения дистальных отделов легких). Такая картина является следствием механической закупорки частицами мекония просвета мелких бронхов, а также вторичного воспалительного процесса, обусловленного токсичностью мекониальных масс. В тяжелых случаях на рентгенограмме обнаруживается так называемая «снежная буря», когда почти вся поверхность альвеол спадается, и остается множество эмфизематозно расширенных участков, неспособных обеспечить циркуляцию воздуха.

Лечение синдрома аспирации мекония

Если синдром аспирации мекония диагностируется еще до родов, то уже в процессе родоразрешения, когда рождается головка, необходимо произвести отсасывание специальным катетером Де Ли. Одна только эта манипуляция, выполненная как можно раньше, позволяет частично освободить верхние дыхательные пути и значительно улучшить оксигенацию. После рождения пациентам с синдромом аспирации мекония проводится лаваж (введение физиологического раствора в трахею с последующим отсасыванием до чистого отделяемого). При наличии выраженной дыхательной недостаточности показано подключение новорожденного к системе ИВЛ.

Важно учитывать, что к моменту подключения ИВЛ легкие должны быть очищены, поскольку в противном случае возможно продвижение оставшихся частиц мекония в дистальные отделы с последующим усугублением дыхательной недостаточности. С целью более быстрого расправления участков ателектаза назначается сурфактант, иногда – оксид азота. Обязательно применение антибиотиков, поскольку частым осложнением синдрома аспирации мекония является аспирационная пневмония. В наиболее тяжелых случаях выполняется экстракорпоральная мембранная оксигенация. Все манипуляции проводятся в отделении реанимации.

Прогноз и профилактика синдрома аспирации мекония

Основным фактором, провоцирующим развитие синдрома аспирации мекония, является внутриутробная гипоксия, поэтому все профилактические мероприятия проводятся в период беременности. Необходима своевременная диагностика и лечение фетоплацентарной недостаточности и соматических заболеваний матери. Стоит избегать перенашивания, которое также повышает риск синдрома аспирации мекония. Прогноз заболевания неблагоприятный. Летальность составляет 10%, выжившие дети в дальнейшем часто имеют хронические легочные патологии. Возможно отставание в развитии вследствие длительной гипоксии.

Синдром аспирации мекония – лечение в Москве

Источник

ФГБУ Научный центр здоровья детей МЗ РФ, Москва

Цель исследования: изучить частоту аспирационных процессов у детей, госпитализированных с респираторными жалобами, оценить эффективность различных методов лечения микроаспирационного синдрома. Методы: для выявления частоты аспирационного синдрома у детей грудного и раннего возраста с острым поражением нижних дыхательных путей без неврологической патологии проведено наблюдение за 162 детьми в период 2013-2015 гг. В группу сравнения вошли 24 ребенка с аспирацией на фоне органического поражения центральной нервной системы. Результаты: из 162 обследованных детей признаки аспирации выявлены в 27 случаях, что составило 16,7%. Частота аспирационного синдрома была наибольшей в первом полугодии жизни: из 67 детей, госпитализированных в клинику с острым поражением нижних дыхательных путей без сопутствующей неврологической патологии в возрасте до 6 месяцев аспирация выявлена в 17 случаях (25%). Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) имел место у 4 детей 1 полугодия жизни, что не отличается от частоты ГЭР у здоровых детей. Во 2 полугодии жизни из 88 детей – лишь 3 ребенка были с признаками микроаспирации (3,5%). Из 47 неврологически здоровых детей у 20 наблюдались рецидивирующие симптомы заболеваний бронхо-легочной системы. Заключение: приведенные данные показывают, что микроаспирация пищи является достаточно частой причиной респираторного синдрома, прежде всего у детей первого года жизни. Респираторный синдром у детей с синдромом микроаспирации пищи характеризуется повторными эпизодами кашля, обструкции с тенденцией к затяжному течению за счет продолжающейся аспирации.

Введение

Патология бронхов и легких, связанная с хронической аспирацией пищи, занимает значительное место у детей грудного и раннего возраста [1]. Как правило, развитие респираторных жалоб у детей грудного возраста связывают с гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР) [2–3]. Однако в возникновении бронхолегочной патологии аспирационного генеза первостепенную роль играет дисфагия, а ГЭР имеет второстепенное значение, поскольку его распространенность наблюдалась практически с одинаковой частотой у детей с аспирационным синдромом и без него [4, 5]. В литературе наиболее часто эта проблема описывается у пациентов с сопутствующей патологией центральной нервной системы, а также с синдромом Сандифера [6–8]. Кроме того, по мнению некоторых авторов, с дисфагией связан угрожающий жизни эпизод [9–11]. Роли аспирации у детей без неврологической патологии посвящены отдельные работы [5, 12]. Средняя частота аспирационного синдрома (АС), по данным разных авторов, колеблется от 2 до 3% [13–15]. Однако истинная частота дисфагии и аспирации не известна, поскольку их клинические проявления бывают довольно стерты [1].

Акт глотания – сложный процесс, состоящий из 4 последовательных фаз, которые регулируются 5 парами черепных нервов и в котором участвуют 26 мышц. Губы, глотка, гортань, пищевод совершают координированную работу для его осуществления. Любые анатомические, неврологические или физиологические дефекты могут приводить к аспирации [16]. Перстнеглоточная дисфункция, дискоординация у новорожденных и преходящая дисфункция глоточных мышц достаточно хорошо описаны в педиатрической литературе [1]. Она включает спазм перстнеглоточной мускулатуры или ахалазию верхнего пищеводного сфинктера и встречается у детей, имеющих нормальный сосательный рефлекс, но некоординированный акт глотания. Такое возможно при вторичной задержке глотательного рефлекса или может быть ассоциировано с церебральным параличом [5].

В отечественной литературе недостаточно данных о частоте аспирационной пневмонии у детей раннего возраста. Некоторые зарубежные исследования показали, что 5–15% из 4,5 млн внебольничной пневмонии – аспирационного генеза [17]. По данным проведенного ретроспективного обзора, 30-дневная летальность от аспирационной пневмонии составляет 21% [18]. У пациентов с СА высок риск тяжелых респираторных последствий и, возможно, смерти. У пациентов с массивной аспирацией смертность составляет 25% [19]. В публикациях отечественных исследователей отсутствуют данные о частоте аспирационных процессов и дисфагии у детей, о различиях клинической картины у детей с патологией центральной нервной системы и без нее и о рациональных подходах к терапии.

Целью настоящего сравнительного наблюдательного исследования стало изучение частоты аспирационных процессов у детей с респираторными жалобами; сравнительное изучение клинической картины у детей с привычной аспирацией пищи с детьми, имеющими неврологическую симптоматику; оценка эффективности комплекса мер по борьбе с аспирацией.

В основную группу включали детей с острым поражением нижних дыхательных путей (острый бронхит, бронхиолит, пневмония) в возрасте до 3 лет, у которых не было выявлено неврологической патологии, кроме дисфагии вследствие морфофункциональной незрелости. В группу сравнения включены дети с аспирацией, госпитализированные с органическим поражением центральной нервной системы, имеющие бульбарный или псевдобульбарный синдром. Всем детям проведен физикальный осмотр, забор капиллярной или венозной крови, выполнена проба с кормлением жидкой пищей и аускультацией до и после кормления, осуществлены рентгенограммы органов грудной клетки, по показаниям проведены компьютерная томография органов грудной клетки, эзофагогастродуоденоскопия, рентгенконтрастное исследование пищевода, водно-сифонная проба. Комплекс лечебных мероприятий у детей с дисфагией включал соблюдение диеты, режимные мероприятия и медикаментозную терапию.

Материал и методы

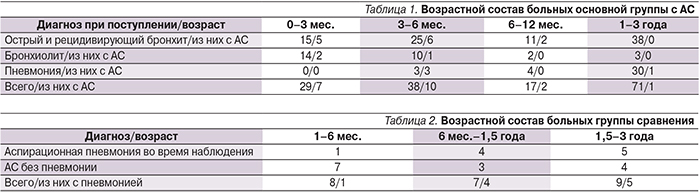

За 2013–2015 гг. в Центр здоровья детей были госпитализированы 162 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет с респираторными заболеваниями (пневмония, острый бронхит, бронхиолит). Из этого числа у 27 детей был выявлен АС в отсутствие какой бы то ни было другой неврологической патологии, кроме дисфагии. Эти дети составили основную группу исследования. Возраст и диагнозы детей, госпитализиро-ванных с респираторными жалобами по возрасту и нозологии, представлены в табл. 1.

В группу сравнения были включены 24 ребенка с АС на фоне органического поражения центральной нервной системы из отделений психоневрологии и патологии детей раннего возраста.

Возраст и форма неврологических нарушений приведены в табл. 2.

Наиболее часто аспирация пищи встречалась у детей в возрасте до 6 месяцев (32%).

Аспирационный бронхит выявлен у 13 (14,6%) из 89 детей с бронхитом.

В перво…

О.А. Рогова, М.Д. Бакрадзе, Л.М. Кузенкова, Е.В. Увакина, К.А. Казакова

Источник