Лечение двс синдрома в родах

ДВС-синдром — это особая реакция организма на острую кровопотерю, или попадание инородного тела в кровоток. При ДВС-синдроме организм роженицы, пытаясь спасти себя, фактически себя же и убивает. В этой статье мы расскажем об этом тяжелом состоянии и способах помощи роженице.

ДВС-синдром: что это такое?

ДВС-синдром — это короткое название дессименированного внутрисосудистого свертывания крови. При массивной кровопотере организм женщины, пытаясь не допустить полную потерю крови, «дает команду» на образование многочисленных тромбов. Кровь женщины сгущается и свертывается. Однако при этом состояние больной резко ухудшается. Чтобы не допустить гибель пациентки от тромбоза, организм дает «отбой» на продолжение процесса свертывания крови, кровь мгновенно разжижжается до того состояния, когда уже не может «свернуться» сама. И начинается профузное кровотечение, из-за которого больная может истечь кровью в течение нескольких минут.

Таким образом, можно заключить, что ДВС-синдром — это тяжелейшее состояние, которое не всегда поддается корректировке и лечению. При таком синдроме счет идет на минуты и даже секунды.

Фазы ДВС-синдрома

Протекает в виде последовательных фаз, которые на практике далеко не всегда можно четко разграничить. Выделяют следующие фазы:

1 — гиперкоагуляция;

2 — гипокоагуляция (коагулопатия потребления) без генерализованной активации фибрина;

3 — гипокоагуляция (коагулопатия потребления с генерализованной активацией фибринолиза — вторичный фибринолиз);

4 — полное несвертывание, терминальная степень гипокоагуляции.

Центральным механизмом, лежащим в основе кровоточивости при ДВС-синдроме, является включение плазматических факторов свертывания крови, в том числе фибриногена в микротромбы. Активация плазматических факторов влечет за собой потребление основного антикоагулянта крови (антитромбина 3) и значительное снижение его активности. Блокада микроциркуляции, нарушение транскапиллярного обмена, гипоксия жизненно важных органов при акушерских кровотечениях приводят к нарушению реологических свойств крови и полному ее несвертыванию.

Причины ДВС-синдрома

Основные факторы, способствующие развитию ДВС-синдрома:

тяжелые формы позднего токсикоза беременных

преждвременная отслойка нормально расположенной плаценты

эмболия околоплодными водами

геморрагический шок

сепсис

экстрагенитальная патология (заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени)

гемотрансфузионные осложнения (переливание несовместимой крои)

анте- и интранатальная гибель плода.

Симптомы ДВС-синдрома

Начальные симптомы ДВС-синдрома, по которым врач может заключить, что в организме пациентки не все в порядке:

геморрагические проявления (кожные петехиальные кровоизлияния в местах инъекций, в склере глаз, в слизистой оболочке ЖКТ и др.).

профузные кровотечения из матки

тромботические проявления (ишемия конечностей, инфарктные пневмонии, тромбозы магистральных сосудов)

нарушение функции центральной нервной системы (дезориентация, оглушенность, кома).

нарушение функции внешнего дыхания (одышка, цианоз, тахикардия).

Клинические проявления синдрома ДВС разнообразны и меняются в разные фазы. Продолжительность клинических проявлений 7-9 часов и более. Важное значение имеет лабораторная диагностика фаз синдрома ДВС. Наиболее информативны и быстро выполнимы следующие тесты: определение времени свертывания цельной крови и тромбинового времени, тромбин-тест, спонтанный лизис сгустка цельной крови, подсчет тромбоцитов и др.

Клинико-лабораторные данные конкретный для каждой фазы ДВС синдрома. Массивная и быстрая кровопотеря сопряжена с уменьшением содержания фибриногена, тромбоцитов, других факторов свертывания крови и нарушением фибринолиза.

Принципы лечения ДВС-синдрома

Лечение должно быть ранним и комплексным, остановка кровотечения — надежной и немедленной. Оказывать помощь роженице при ДВС-синдроме должны одновременно реаниматологи, гематологи и хирурги. Также, необходимы неонатолог и акушерка для оказания помощи пострадавшему ребенку.

Последовательность неотложных мероприятий:

1. Остановка кровотечения — консервативные, оперативные методы лечения (ручное обследование полости матки, чревосечение с удалением матки, перевязкой сосудов).

2. Гемотрансфузия с возмещением кровопотери донорской крови (теплой или малых сроков хранения — 3 сут). Удельный вес донорской крови не должен хранения превышать 60-70% объема кровопотери при ее одномоментном замещении.

3. Восстановление ОЦК, проведение контролируемой гемодилюции, внутривенное введение коллоидных, кристаллоидных растворов (реополиглюкин, полиглюкин, желатиноль, альбумин, протеин, эритроцитарная масса, плазма, гемодез, ацесоль, хлосоль, раствор глюкозы и др.). Соотношение коллоидных , кристаллоидных растворов и крови должно быть 2:1:1. Критериями безопасности гемодилюции служит величина гематокрита не ниже 0.25 г/л, гемоглобина не ниже 70 г/л. КОД не ниже 15 мм.рт.ст.

4. Коррекция метаболического ацидоза раствором гидрокарбоната натрия.

5. Введение глюкокортикоидных гормонов (преднизолон, гидрокортизон, дексаметазон).

6. Поддержание адекватного диуреза на уровне 50-60 мл/ч.

7. Поддержание сердечной деятельности (сердечные гликозиды, кокарбоксилаза, витамины, глюкоза).

8. Адекватное обезболивание (промедол, пантопон, анестезиологическое пособие).

9. Десенсибилизирующая терапия (димедрол, пипольфен, супрастин).

10. Дезинтоксикационая терапия (гемодез, полидез).

Лечение синдрома ДВС направлено на:

устранение основной причины синдрома

нормализацию центральной и периферической гемодинамики

восстановление гемокоагуляционных свойств

ограничение процесса внутрисосудистого свертывания крови

нормализацию фибринолитической активности

Инфузионная терапия при ДВС-синдроме обязательно должна включать:

— гемотрансфузию — используют только теплую донорскую кровь или свежеконсервированную кровь, со сроком хранения не более 3 суток.

— сухую нативную, замороженную плазму, альбумин, низкомолекулярные декстраны

— антиаггреганты (трентал, теоникол, курантил, дипиридамол) в стадии гиперкоагуляции

— протеолитические ферменты (контрикал, трасилол, гордокс) — в стадии гипокоагуляции.

Степень гемодилюции должна контролироваться показателями гематокрита, ОЦК и ОП, ЦВД, коагулограммой и почасовым диурезом.

Источник

Беременные пристально следят за своим здоровьем. Анализы, осмотры — все по плану. Любое недомогание становится поводом для обращения в женскую консультацию, и это правильно. Ведь иногда малозначительные, на первый взгляд, жалобы могут быть предвестниками серьезных проблем. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания или ДВС-синдром при беременности — это угрожающее жизни состояние, при котором нарушается гемостаз, поражаются внутренние органы и возникает угроза массивного, непрекращающегося кровотечения. Требует неотложной медицинской помощи в виде интенсивной терапии в условиях реанимации. В некоторых случаях его начальная стадия может протекать бессимптомно.

Причины ДВС-синдрома при беременности

В гинекологии и акушерстве ДВС-синдром считается одним из самых тяжелых осложнений, но встречается достаточно редко. Патология свертывания крови характеризуется сложным симптомокомплексом, затрагивает ряд жизненно важных органов и систем, особенно при беременности. Никогда не бывает первичным состоянием, всегда вторична. Развивается как следствие какого-то другого заболевания или аномального состояния.

Этиология ДВС-синдрома связана с нарушением целостности сосудистой стенки, циркуляции крови или ее свойств и проявляется:

- поступлением в кровеносное русло тромбопластина из поврежденных тканей;

- воздействием на тромбоциты иммунных комплексов;

- активацией процесса свертывания крови, что при беременности происходит быстро;

- одномоментной потерей части кровяных телец;

- кризисом микроциркуляции, повышением проницаемости стенок сосудов.

Спусковым механизмом служат:

- шок любого происхождения;

- солидная кровопотеря (операции, травмы, кровотечения);

- тяжелая инфекция, сепсис;

- экстрагенитальные патологии (гипертония, сердечно-сосудистые проблемы);

- отслойка плаценты;

- резус-конфликт (между матерью и ребенком, ошибка при переливании крови);

- тяжелый гестоз;

- замершая беременность;

- закупорка кровеносных сосудов амниотической жидкостью;

- чрезмерная стимуляция в родах, разрыв матки;

- злокачественные новообразования.

Симптомы при гестации

ДВС-синдром при беременности может быть молниеносным, острым, подострым и хроническим. Проходит несколько стадий развития, клинические признаки при которых будут разниться.

- Гиперкоагуляция — кровь сгущается, начинается слипание тромбоцитов, образование тромбов. Проявляется утомляемостью, тревожностью, уменьшением количества выделяемой мочи, неустойчивым артериальным давлением и сердцебиением.

- Коагулопатия потребления — в сосудах идет активный процесс образования тромбов, часть из которых пока еще поддается лизису (растворению), также начинается распад белка. Самочувствие пациентки остается удовлетворительным при прогрессирующем тяжелом сбое работы кровеносной системы. Нарастает плацентарная недостаточность, плацента преждевременно созревает. Появляются отеки, белок в моче. У беременной могут наблюдаться перебои пульса при нормальном давлении.

- Гипокоагуляция — кровь теряет способность свертываться. ДВС-синдром при беременности в этой стадии проявляется появлением кровоподтеков по всему телу. При инъекциях, малейших повреждениях кожи кровь льется тягучей струей, как из вскрытой вены. Начинаются массивные кровотечения из одного или нескольких внутренних органов. Печень и почки страдают от тромбоза и кровоизлияний, происходящих одновременно. Давление критически падает, появляется сильная тахикардия, резко выраженная анемия, недостаточность функционирования жизненно важных систем организма.

- Фаза разрешения — начинается восстановительный период либо возникает фатальная полная несворачиваемость.

При разных формах течения ДВС синдрома при беременности время этих периодов может варьироваться от пары минут при молниеносной форме до нескольких недель при хронической. К острой форме относят эклампсию у беременных, к подострой — преэклампсию.

Характерны также такие проявления заболевания, как нарушение микроциркуляции, гипоксия, ухудшение кровоснабжения всех органов и тканей. У женщин с таким диагнозом часто бывают гнойно-септические осложнения, а раны, послеоперационные швы крайне медленно заживают.

Как проявляется после родов

Родоразрешение, в частности, затяжные роды, само по себе может способствовать запуску развития ДВС-синдрома. Наиболее опасное для жизни роженицы и ребенка состояние, когда в процессе родов, операции кесарева сечения или незадолго после рождения малыша, начинается спонтанное массивное кровотечение, вызванное молниеносной формой патологии. Все стадии нарушения гемостаза протекают за считанные минуты при эклампсии, ТЭЛА или септическом шоке.

Кровь не свертывается, образование сгустков затруднено. Они единичны, не держат форму, через короткое время распадаются, растекаются. Кровь буквально хлещет из родовых путей женщины. Кровопотеря может составить до 2 литров за полчаса.

Острая форма ДВС синдрома протекает немного медленнее молниеносной, на все стадию уходит до суток. Своевременная диагностика ДВС-синдрома может спасти жизнь роженицы при возникновении такой акушерской проблемы, как:

- эмболия околоплодными водами;

- попадания в кровоток матери тканей плода;

- разрывах маточной стенки, шейки матки;

- стремительные роды;

- отслойка плаценты.

При инфицировании родовых путей и матки в процессе родовспоможения, может быстро развиться септический шок. Тогда на фоне относительного благополучия, удовлетворительного самочувствия родильницы внезапно возникает сильный озноб, высокая температура, одышка, давление падает, присоединяется массивное маточное кровотечение.

Лечение ДВС-синдрома при беременности и после родов

Диагностические мероприятия по определению формы и фазы патологии гемостаза включают в себя:

- клинический осмотр;

- анализы крови, среди которых важную роль играет коагулограмма;

- внешний вид и свертывание крови при любом кровотечении.

При малейшем подозрении на ДВС-синдром лечение женщины в отделении акушерской реанимации должно начинаться незамедлительно. Важен комплексный подход. Реаниматологи, гематологи и акушер-гинекологи одновременно устраняют причину патологии и ее последствия. Методы лечения зависят от формы, а также стадии синдрома. Первую помощь при этом состоянии женщине оказывают путем экстренного введения гепарина с антитромбином (АТШ), переливании свежезамороженной плазмы.

При острой форме терапия направлена на:

- срочное родоразрешение, экстирпацию матки;

- устранение шокового состояния;

- коррекцию гемодинамики (ИВЛ, инфузии, трансфузии);

- восстановление сворачиваемости крови (переливание не менее литра свежезамороженной плазмы).

При хронической форме с целью нормализации микроциркуляции делают инъекции гепарина, фраксипарина. Подбирают препараты для подавления агрегации (склеивания) тромбоцитов — аспирин, клопидогрел, дипиридамол. Назначают также сосудорасширяющие лекарства — никотиновую кислоту, папаверин, пентоксифиллин.

Сроки и методы родоразрешения

Жизнеугрожающее состояние при нарушении гемостаза может развиваться быстро и внезапно, поэтому беременные с подозрением на коагулопатию потребления для наблюдения и родоразрешения должны направляться в специализированные родильные дома с отделением АРИТ, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

Так как лечение ДВС-синдрома при беременности направлено на первоочередное устранение причин, его вызывающих, то в случае такой акушерской патологии, как преждевременная отслойка плаценты, тяжелый гестоз, эмболия амниотической жидкостью проводится экстренное родоразрешение путем кесарева сечения, независимо от срока гестации. При замершей беременности способ родоразрешения зависит от формы гемостатической патологии.

При хроническом, а также подостром течении синдрома ДВС, врачи делают все возможное для нормализации состояния женщины и плода до наступления срока родов. Проводиться они в любом случае должны в присутствии реаниматолога.

Прогноз и профилактика

Прогноз на начальных стадиях развития ДВС синдрома при беременности, при условии надлежащего лечения, благоприятный. Если наступила гипокоагуляция, то резко возрастает риск летального исхода для матери и ребенка, превышая 50%. Большую роль играют также сопутствующие осложнения: полиорганная недостаточность и развитие шока. Для профилактики синдрома диссеминированной внутрисосудистой свертываемости, будущей матери на этапе планировании ребенка необходимо пройти полный медосмотр, ликвидировать очаги воспаления (кариес, хронические заболевания). Беременной женщине стоит помнить о важности:

- регулярной сдачи анализов;

- контроля за артериальным давлением на поздних сроках;

- внимания к своему самочувствию;

- своевременных визитов к гинекологу;

- приема антиоксидантов, витаминно-минеральных комплексов;

- правильного питания.

Важно также учитывать необходимость строгого соблюдения всех правил асептики, антисептики при любых инвазивных вмешательствах. Особое внимание врачей должно уделяться женщинам с заболеваниями из группы риска по возникновению ДВС-синдрома и возрастным беременным.

Источник

ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови) – это нарушение в функционировании системы гемостаза, которое проявляется в первую очередь усиленным формированием тромбов в мелких сосудах.

Данная патология является актуальной для самых разных областей медицины. Диагностикой и лечением ДВС-синдрома занимаются акушеры, реаниматологи, хирурги. Встречается патология как у взрослых, так и у детей, в том числе, новорожденных. Зачастую коагулопатии (нарушения в процессе свертывания крови) имеют врожденный характер, но могут развиваться в течение жизни. ДВС-синдром у новорожденных является одной из форм коагулопатии.

Механизм развития нарушения достаточно сложен, патология может иметь множество симптомов. По этой причине врачи сталкиваются с определенными трудностями при постановке диагноза. ДВС-синдром имеет свойство усугублять течение иных заболеваний, но самостоятельной болезнью при этом не является.

Содержание:

- Тромбоз: когда норма, а когда отклонение?

- ДВС-синдром – каковы причины?

- ДВС-синдром: стадии и формы

- Симптомы ДВС-синдрома

- Диагностика ДВС-синдрома

- Лечение ДВС-синдрома

Тромбоз: когда норма, а когда отклонение?

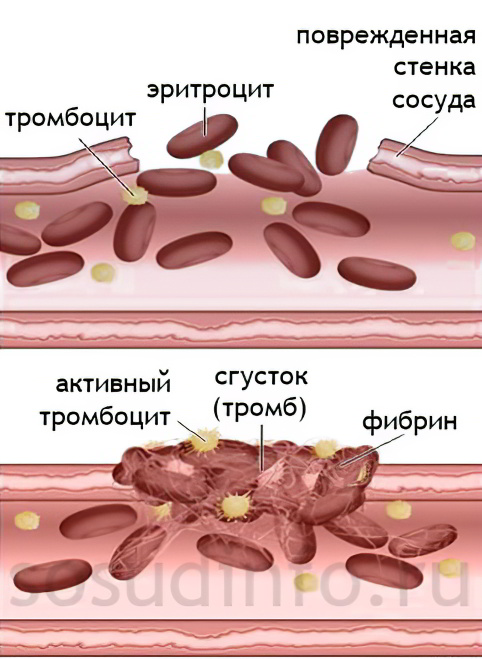

На протяжении всей жизни человек получает различные травмы, начиная от незначительных царапин и заканчивая серьезными ранениями. Организм имеет собственный механизм защиты, направленный на остановку крови. Для этого в поврежденной области она начинает сворачиваться, формируя тромб.

В целом, организм обладает двумя системами, имеющими кардинальное противоположное предназначение. Одна система называется свертывающей, а вторая противосвертывающей. Если они работают без каких-либо нарушений, то в организме поддерживается баланс. При возникновении угрожающей ситуации, например, при травме, кровь сворачивается, препятствуя массивному кровотечению. При отсутствии каких-либо повреждений кровь находится в жидком состоянии.

Чтобы в месте повреждения сосуда сформировался тромб, организм должен запустить множество сложнейших реакций. В них принимает участие белок под названием фибриноген, который присутствует в плазме крови, а также тромбоциты, фактор свертывания и различные ферменты. В результате, образовавшийся сгусток закрывает дефект на сосудистой стенке и не дает крови изливаться наружу.

Если повреждения сосуда не произошло, то кровь по сосудам циркулирует в жидком состоянии, не давая тромбам формироваться. За это отвечают антитромботические механизмы, которые осуществляются благодаря веществам, имеющим название антикоагулянты. Они включают в себя белки плазмы, эндогенный гепарин и протеолитические ферменты. Если фибриноген начинает скапливаться в том или ином месте сосуда, то быстрый ток крови «разбивает» его и тромб не образуется. Этот механизм носит название фибринолиза. В нем также участвуют ферменты, которые продуцируют лейкоциты, тромбоциты и иные клетки крови. Мелкие частицы фибрина в дальнейшем просто будут уничтожены макрофагами и лейкоцитами.

Если происходит сбой в тех или иных системах гемостаза, либо у человека развивается какое-либо заболевание, механизмы, регулирующие работу свертывающей и противосвертывающей системы, дают сбой. При этом в организме начинают формироваться тромбы, повышается риск развития массивного кровотечения. Именно такие нарушения лежат в основе развития ДВС-синдрома. Они являются крайне опасными для здоровья человека и несут в себе угрозу жизни.

ДВС-синдром – каковы причины?

ДВС-синдром – это не заболевание, а следствие тех или иных нарушений в организме.

Поэтому на его развитие оказывают влияние ряд состояний:

Инфекционные заболевания, сопровождающиеся сепсисом, либо тяжелое течение вирусной или бактериальной инфекции.

Шок любой этиологии: на фоне полученной травмы, на фоне отравления организма, на фоне инфекции.

Состояние, граничащее с летальным исходом – клиническая смерть.

Операции по поводу трансплантации органов, по поводу установки протеза клапана сердца. Серьезные травмы.

Нахождение человека на аппарате исукственного кровообращения во время проведения операции.

Раковые поражения внутренних органов. В плане развития ДВС-синдрома особую опасность представляют лейкозы.

В акушерской практике ДВС-синдром развивается на фоне массивного кровотечения во время родов, при ранней отслойке плаценты, при эмболии околоплодными водами.

Во время беременности ДВС-синдром может сопутствовать тяжелому токсикозу, резус-конфликту, внематочной беременности и не только.

Болезни сердечно-сосудистой системы.

Воспаления внутренних органов, сопровождающиеся нагноением.

ДВС-синдром может развиться при клинической смерти, при проведении реанимационных мероприятий. На фоне терминальных состояний ДВС-синдром либо развивается, либо разовьется в ближайшее время, если не будут предприняты определенные терапевтические меры.

У здорового новорожденного ребенка, который появился в положенные сроки, ДВС-синдром диагностируют очень редко. Он может сопутствовать гипоксии новорожденных, имеющей тяжелое течение, нарушениям в работе органов дыхания, эмболии околоплодными водами. В последнем случае симптомы ДВС-синдрома будут диагностированы как у женщины, так и у ребенка.

К наследственным коагулопатиям относят гемофилию и болезнь Виллебранда. При этом у ребенка наблюдается усиленная кровоточивость. Тромбогеморрагический синдром у детей диагностируют очень редко. Спровоцировать его могут инфекционные заболевания и тяжелые травмы.

ДВС-синдром: стадии и формы

В зависимости от того механизма, который спровоцировал развитие ДВС-синдрома, различают следующие его стадии:

Стадия гиперкоагуляции. При этом в крови увеличивается концентрация тромбопластина, который способствует ее повышенной свертываемости. В результате у человека начинают формироваться тромбы.

Коагулопатия потребления. В крови повышается уровень факторов свертывания, в ответ на это организм усиливает фибринолитическую активность, чтобы не допустить закупорки сосудов тромбами.

Гипокоагуляция. В этот период наблюдается нехватка в организме тромбоцитов, так как организм израсходовал их запасы во время предшествующих стадий. Данная ситуация приводит к тому, что кровь сворачивается плохо.

Стадия восстановления. Итак, любая серьезная травма или кровотечение, или иной поражающий фактор, влечет за собой повышенный и неконтролируемый расход тромбоцитов и иных компонентов крови, отвечающих за ее свертывание. Это вызывает их дефицит и дальнейшую гипокоагуляцию с повышенной кровоточивостью. При условии, что в этот период пациенту будет оказана качественная медицинская помощь, у него наступит фаза восстановления.

Тяжесть поражения обуславливается тем, что тромбы формируются во всех мелких сосудах, что влечет за собой поражение большинства тканей органов и систем.

В зависимости от характера симптомов ДВС-синдрома и от тяжести их течения, различают следующие его формы:

Острая форма. Длительность ДВС-синдрома в острой форме может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Чаще всего данное нарушение сопутствует травмам, сепсису, оперативным вмешательствам, гемотрансфузии при массивных кровопотерях.

Подострая форма. Длительность этой формы ДВС-синдрома может составлять несколько недель. Она чаще всего сопутствует хроническим заболеваниям инфекционного генеза и аутоиммунным процессам.

Хроническая форма. Эта форма ДВС-синдрома может длиться на протяжении нескольких лет. Чаще всего ее диагностируют терапевты, наблюдающие пациентов с болезнями печени, почек, сердца, сосудов, а также с сахарными диабетом. По мере прогрессирования основного заболевания, будут усиливаться симптомы ДВС-синдрома.

Рецидивирующая форма.

Скрытая форма.

Иногда ДВС-синдром может развиваться буквально в течение нескольких минут. Такую форму патологии называют молниеносной. Чаще всего с таким вариантом ДВС-синдрома сталкиваются врачи акушерской практики.

Симптомы ДВС-синдрома

Если ДВС-синдром имеет подострое или хроническое течение, то диагностировать его по симптомам может быть весьма проблематично. Острая фаза, напротив, сопровождается выраженными клиническими проявлениями, которые выражаются кожными высыпаниями и усиленным кровотечением. При этом выставить диагноз не составляет труда.

Так как на фоне ДВС-синдрома тромбы формируются в мелких сосудах, то пострадают в первую очередь такие органы, как: печень, легкие, кожа и головной мозг. Именно в них капиллярная сетка развита сильнее, чем в остальных органах. Прогноз на восстановление зависит от тяжести течения ДВС-синдрома.

К основным симптомам, позволяющим заподозрить ДВС-синдром, относят:

Появление геморрагической сыпи на коже. Возможно возникновение очагов некроза на лице, на руках и ногах.

Одышка. Она возникает в результате поражения легких. По мере нарастания дыхательной недостаточности возможна остановка дыхания с отеком легких.

Накопление фибрина в мелких сосудах почек приводит к сбоям в их работе, вплоть до развития почечной недостаточности. Это проявляется задержкой мочи и нарушением электролитного баланса в организме.

Неврологические расстройства являются следствием поражения головного мозга.

Также для ДВС-синдрома характерно появление носовых кровотечений, маточных кровотечений, появление гематом в области мягких тканей и внутренних органов.

Если рассматривать симптомы ДВС-синдрома в целом, то они сводится к появлению тромбозов и кровоизлияний, а также к нарушениям в работе большинства органов, которые являются жизнеобеспечивающими.

Диагностика ДВС-синдрома

Диагностика ДВС-синдрома невозможна только на основании его клинических проявлений. Выполнение лабораторных исследований является обязательным диагностическим мероприятий. Они дают возможность не только подтвердить наличие ДВС-синдрома, но также определить его стадию и форму.

Базовым методом исследования является коагулограмма крови, которая дает возможность обнаружить уменьшение количества тромбоцитов, рост фибриногена (на начальной стадии развития патологии) или его падение (на последующих этапах развития ДВС-синдрома). Также коагулограмма позволит определить увеличение времени свертывания крови и прочие нарушения.

Если человек погиб, то возможно проведение посмертной диагностики ДВС-синдрома. Для этого его ткани отправляют на гистологическое исследование. В них будут обнаружены форменные элементы крови, которые скапливаются в капиллярах, а также тромбы, закупоривающие их. Внутренние органы человека подвергаются множественным кровоизлияниям, покрыты участками некроза.

При подозрении на ДВС-синдром, необходимо контролировать показатели крови, так как на начальных стадиях развития патологии они могут быть в пределах нормы. Также нужно следить за нарушениями электролитного баланса в организме, за уровнем мочевины и креатинина в крови, за диурезом и pH крови.

Лечение ДВС-синдрома

Единой схемы, которую можно было бы применять для лечения любой формы ДВС-синдрома, просто не существует. Однако опираясь на стадии развития патологического процесса, врачи разработали определенные подходы к проведению терапии.

Для начала следует установить причину ДВС-синдрома.

В зависимости от этого, могут быть реализованы следующие подходы:

Назначение антибиотиков, если ДВС-синдром развивается на фоне гнойных состояний.

Восполнение крови при массивной кровопотере.

Стабилизация работы сердца и сосудов, артериального давления при развитии шокового состояния.

Оказание адекватной акушерской помощи.

Проведение обезболивания при развитии шока на фоне травмы или иных повреждений.

Чтобы устранить симптомы и проявления ДВС-синдрома, необходимо проводить следующую терапию:

Лечение антикоагулянтами. С этой целью чаще всего используют Гепарин, который позволяет нормализовать процессы свертывания крови, не дает формироваться тромбам, ускоряет процесс их растворения. В результате, работа органов и тканей нормализуется.

Назначение фибринолитиков и антифибринолитиков, что зависит от стадии ДВС-синдрома. Чтобы восполнить нехватку факторов свертываемости крови, пациенту назначают инфузионную терапию. Для этого используют замороженную плазму. Ее можно вводить с Гепарином, с препаратом Гордокс или Контрикал, которые препятствуют процессам гиперкоагуляции.

Улучшение текучести крови, назначение лекарственных средств для нормализации микроциркуляции крови в сосудах. Для достижения этих целей используют Аспирин, Трентал, Курантил и реологические растворы, например, Волювен и Реополиглюкин.

Проведение экстракорпоральной детоксикации. При этом пациенту проводят гемодиализ, плазмаферез, цитаферез.

Иногда решение о выборе терапевтической схемы приходится принимать очень быстро, так как на спасение жизни человека имеются считанные секунды. Обязательно нужно учитывать стадию развития ДВС-синдрома, так как в одно время показаны одни препараты, а в другой момент времени они могут быть категорически противопоказаны. Параллельно следует контролировать состояние свертывающей системы крови, ее электролитный и кислотно-щелочной баланс.

Также нельзя допускать, чтобы человек терпел боль, нужно проводить противошоковые мероприятия. На первой стадии развития патологического состояния пациенту вводят Гепарин.

В реанимацию доставляют всех больных, у которых имеется риск развития тромбогеморрагического синдрома, либо он уже диагностирован. Если этот синдром достиг 3 стадии, то вероятность летального исхода составляет 70%. Хроническое течение тромбогеморрагического синдрома всегда завершается гибелью больного.

Чтобы не допустить развития ДВС-синдрома, нужно своевременно его диагностировать и подбирать адекватную ситуации терапию. Чем раньше будет нормализован гемостаз, тем быстрее человек восстановится.

Видео: лекция А.И. Воробьева о ДВС-синдроме:

Автор статьи: Шутов Максим Евгеньевич | Гематолог

Образование:

В 2013 году закончен Курский государственный медицинский университет и получен диплом «Лечебное дело». Спустя 2 года окончена ординатура по специальности «Онкология». В 2016 году пройдена аспирантура в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова.

Наши авторы

Источник