Лечение народными средствами миелодиспластического синдрома

Лечение миелодиспластического синдрома (МДС) – современные методы

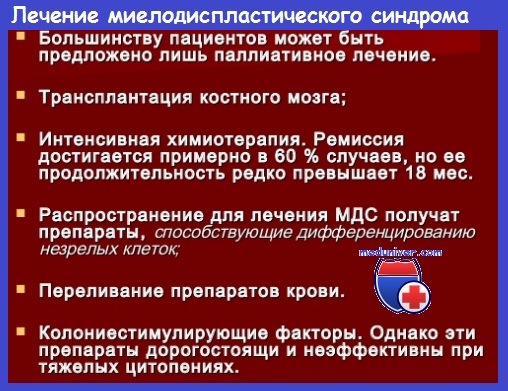

Основными методами лечения при миелодиспластическом синдроме (МДС) являются цитостатическая и симптоматическая терапия (антибиотики, трансфузии компонентов крови). В ряде случаев может использоваться ТКМ или ТСКК. Тактика лечения зависит от варианта заболевания и международного прогностического индекса (группы риска).

Лечение больных с низким риском и промежутогным риском-1

Общим правилом является начало лечения при наличии клинических симптомов (оссалгии, лихорадка, снижение массы тела, проливные поты, геморрагический синдром, рецидивирующие и тяжелые инфекционные осложнения).

Пациентам моложе 55 лет при наличии HLA-совместимого донора показано проведение ТКМ или забор аутологичных стволовых клеток периферической крови для последующей ТСКК при прогрессировании заболевания.

Больным старше 60 лет или при отсутствии донора костного мозга показана химиотерапия малыми дозами цитостатических препаратов (цитозар — 10 мг/м2 подкожно курсами по 10-12 дней с интервалом 21 день), препаратами, ингибирующими апоптоз (ATRA, весаноид в дозе 30-250 мг/(м2 • сут) в течение 4-12 недель), ростовыми факторами (эритропоэтин, в ряде случаев в сочетании с Г-КСФ и интерфероном-а).

При трансформации в острый лейкоз больным в возрасте менее 65 лет показана АТСКК, пациентам моложе 40 лет — АлТКМ/ТСКК от неродственного гистосовместимого донора. У лиц старше 65 лет проводится лечение малыми дозами цитозара и производными ретиноевой кислоты.

В терминальной стадии заболевания и/или при развитии осложнений проводится симптоматическая терапия (гемотрансфузии, антибиотики, сердечные гликозиды, салуретики и т. д.).

Лечение больных с промежутогным риском-2 и высоким риском

У пациентов этой группы лечение проводится с момента диагностики заболевания. Методом выбора у больных моложе 55 лет является АлТКМ/ТСКК; при отсутствии родственного гистосовместимого донора пациентам в возрасте менее 40 лет показана аллогенная ТКМ/ТСКК от HLA-совместимого неродственного донора.

При отсутствии возможности проведения ТКМ/ТСКК у больных моложе 60 лет показана интенсивная ПХТ по программам: 1) «7+3»; 2) ТАД-9; 3) FLAG (флюдарабин 30 мг/м2 1-4-й день, высокие дозы цитозара — 2000 мг/м2 1-4-й день, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор до повышения уровня лейкоцитов более 1 • 109/л); 4) FLAG-IDA (то же + идарубицин 12 мг/м2 в сутки во 2-й и 4-й дни). Возможно лечение высокими дозами цитозара с последующей аутологичной ТСКК.

Больным старше 60 лет с хорошим общесоматическим статусом проводится цитостатическая терапия по одному из перечисленных протоколов. При тяжелых сопутствующих заболеваниях и в терминальной стадии заболевания проводится симптоматическая терапия.

Новые методы лечения миелодиспластического синдрома (МДС)

В связи с неудовлетворительными результатами лечения миелодиспластического синдрома (МДС), прежде всего в группах высокого риска, в последние годы внедряются новые методы лечения, которые часто дают обнадеживающие результаты (но пока не являются стандартами лечения).

Ингибиторы метилирования. В патогенезе миелодиспластического синдрома (МДС) большое значение имеет гиперметилирование ДНК метилтрансферазой, подавляющее транскрипцию супрессорных генов, в частности гена р15. Разработаны препараты, которые ингибируют ДНК-метилтрансферазу (5-азацитидин, децитабин) и способствуют восстановлению нормальной экспрессии генов-супрессоров опухолевого роста.

Амифостин. Препарат из группы аминотиолов способствует уменьшению выраженности цитопении периферической крови и снижению бластоза костного мозга. Амифостин в сочетании с антиапоптотическими препаратами (пентоксифиллин, ципрофлоксацин, дексаметазон) позволяет в ряде случаев получить ремиссию миелодиспластического синдрома (МДС).

Триоксид мышьяка (трисенокс). Препарат обладает многосторонним механизмом действия (индукция дифференцировки опухолевых клеток и апоптоза, ингибиция ангиогенеза) и способствует улучшению гематологических показателей независимо от группы риска миелодиспластического синдрома (МДС).

Ингибиторы фарнезилтрансферазы (Zarnestra) обладают антипролиферативным, антиангиогенным и антиапоптотическим эффектом и улучшают результаты лечения больных миелодиспластическим синдромом с плохим прогнозом.

Ингибиторы ангиогенеза (талидомид и его аналоги) ингибируют ангиогенные факторы (сосудистый фактор VEGF и его рецепторы в костном мозге, ФНО-а) и способствуют уменьшению зависимости от трансфузий эритроцитов.

Иммуносупрессивная терапия. Наряду с циклоспорином А, который используется рядом авторов для лечения миелодиспластического синдрома (МДС) с гипоплазией кроветворения, в последние годы изучается эффективность антитимоцитарного глобулина (АТГ), обычно использующегося у больных апластической анемией. Назначение АТГ способствует уменьшению количества CD8+ лимфоцитов и в ряде случаев приводит к ремиссии у больных миелодиспластическим синдромом (МДС) низкого риска.

Для лечения миелодиспластического синдрома (МДС) используются и другие препараты (велкейд, вальпроевая кислота и др.), но опыт их применения крайне незначителен.

– Также рекомендуем “Хронический миелолейкоз – причины, механизмы развития”

Оглавление темы “Лейкозы”:

- Прогноз лечения острого лимфобластного лейкоза – прогностические факторы

- С чего начать лечение острого лимфобластного лейкоза? – современная терапия

- Профилактика поражения центральной нервной системы (нейролейкоза) при остром лимфобластном лейкозе

- Лечение рецидива острого лимфобластного лейкоза – схемы терапии

- Миелодиспластические синдромы (МДС) – эпидемиология, причины, клиника

- Лабораторная диагностика миелодиспластического синдрома – анализы

- Классификация миелодиспластического синдрома (МДС)

- Прогноз миелодиспластического синдрома (МДС)

- Лечение миелодиспластического синдрома (МДС) – современные методы

- Хронический миелолейкоз – причины, механизмы развития

Источник

Методы лечения миелодиспластических синдромов

Существует несколько различных способов лечения пациентов с диагнозом миелодиспластические синдромы.

Некоторые виды лечения стандартны (применяются в настоящее время), а некоторые новые виды лечения проходят клинические испытание. Клинические испытания – это исследовательское изучение, целью которого является улучшение существующих способов лечения или получение информации о результатах нового вида лечения пациентов с миелодиспластическими синдромами. Если клинические испытания показывают, что новый способ лечения лучше, чем стандартный, новый способ лечения может впоследствии стать стандартным способом лечения. Пациенты также могут принимать участие в клинических испытаниях. В некоторых клинических испытаниях могут принимать участия только пациенты, которые не проходили никакого лечения.

Цель лечения миелодиспластических синдромов – облегчить проявление симптомов, замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациента.

Существует целый ряд способов лечения пациентов с миелодиспластическими синдромами, начиная от поддерживающей терапии, которая способна облегчить проявления симптомов, до агрессивной терапии, которая может замедлить или предотвратить прогрессирование заболевания.

Для лечения осложнений, которые возникают вследствие снижения количества полноценных клеток крови, например, повышенная утомляемость и частые инфекционные заболевания, применяется метод лечения трансфузии продуктами крови или терапия фактором роста.

Химиотерапия может использоваться во избежание прогрессирования заболевания. Для уменьшения потребности организма в трансфузии могут быть использованы другие лекарственные терапии. Некоторым пациентам необходимо проводить курс агрессивного лечения химиотерапией перед трансплантацией донорских стволовых клеток.

Существует три способа стандартного лечения:

Химиотерапия

При миелодиспластических синдромах применяется лечение химиотерапией. Сильнодействующие химиотерапевтические препараты препятствуют росту незрелых клеток крови, уничтожают раковые клетки и предотвращают их отделение и проникновение в другие ткани и органы. При химиотерапии лекарства могут приниматься перорально (в виде таблеток, капсул) или вводятся внутривенные или внутримышечные инъекции. Лекарственное вещество попадает в кровоток, распространяется по организму и поражает раковые клетки (систематическая химиотерапия). Если химиотерапевтические препараты вводятся непосредственно в позвоночный столб (интратекальная химиотерапия), орган или полость тела (грудную, брюшную), лекарственное вещество главным образом поражает раковые клетки в данных участках (региональная химиотерапия). Способ применения химиотерапии зависит от типа онкологического заболевания.

Поддерживающая терапия

Поддерживающая терапия применяется для того, чтобы устранить или облегчить осложнения, возникшие из-за болезни или после лечения. Поддерживающая терапия включает:

Трансфузионную терапия:

Трансфузионная терапия (трансфузия крови) – это метод переливания эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов с целью заместить разрушенные болезнью или лечением клетки крови.

У пациентов, которым часто проводят процедуру трансфузии эритроцитов, наблюдаются повреждения тканей или органов из-за накопления в тканях излишка железа.Хелатная терапия железа – вид лечения, при котором используются лекарственные вещества, способные присоединяться к излишку железа и выводить его из организма.Лекарственное вещество, присоединяясь к железу, выводится из организма с мочой.

Трансфузия тромбоцитами обычно проводится пациентам, у которых наблюдаются кровотечения или если пациент подвергается манипуляциям, во время которых существует риск возникновения кровотечений.

Терапия фактором роста

Эритропоэтин применяют для увеличения количества эритроцитов и уменьшения симптомов анемии. Для улучшения эффекта лечения иногда вместе с эритропоэтином используют гранулоцитарный колониестимулирующий фактор.

Лекарственная терапия

Дефероксамин используется для выведения излишка железа из организма пациента, накопившегося в результате неоднократных трансфузий крови. Иногда пациентам назначают витамин С.

Леналидомид используется для снижения потребности организма пациента с миелодиспластическим синдромом, вызванным специфическими изменениями в хромосоме, в трансфузиях.

Антитимоцитарный глобулин также применяется для снижения потребности организма пациентов с определенной формой миелодиспластического синдрома в трансфузиях.

Для лечения инфекционных заболеваний применяются антибиотики.

Химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток.

Перед трансплантацией стволовых клеток проводят курс химиотерапии для уничтожения раковых клеток. Трансплантация применяется для замещения аномальных кровообразующих клеток полноценными. Стволовые клетки (незрелые клетки крови) берут из крови или костного мозга пациента или донора, замораживаю и сохраняют. По завершении курса химиотерапии сохраненные стволовые клетки размораживают и вводят пациенту в виде инфузий стволовых клеток. Пересаженные стволовые клетки приживаются и помогают восстановить клетки костного мозга, продуцирующие клетки крови.

На сегодняшний день некоторые новые виды лечения проходят клинические испытания.

Информация о клинических испытаниях доступна на сайте NCI

Пациенты также могут принимать участие в клинических испытаниях.

Для некоторых пациентов участие в клинических испытаниях – это наилучший выбор. Клинические испытания являются частью исследовательского процесса. Цель проведения клинических испытаний установить: является ли новый вид лечения безопасным и эффективным или более лучшим, чем стандартный вид лечения.

Многие из нынешних стандартных видов лечения основаны на результатах проведенных клинических испытаний. Пациенты, принимающие участие в клинических испытаниях, могут получать стандартное лечение или проходить курс нового способа лечения.

Пациенты, которые принимают участие в клинических испытаниях, делают большой вклад и помогают найти более совершенные методы лечения заболевания. Даже, если результаты клинических испытаний не свидетельствуют об эффективности нового способа лечения, они часто дают ответы на очень важные вопросы и помогают продвигать исследования на шаг вперед.

Пациенты могут участвовать в клинических испытаниях перед, во время и после того, как они начали проходить курс лечения.

В некоторых клинических испытаниях могут принимать участие только пациенты, которые не проходили никакого лечения. Пациенты, у которых не наблюдается улучшений после прохождения стандартного курса лечения, могут также принимать участие в клинических испытаниях, которые занимаются исследованием именно таких случаев. Существуют также клинические испытания, которые исследуют новые способы предотвращения рецидива или устранения побочных эффектов, возникающих вследствие лечения онкозаболевания.

Проведение повторного обследования.

Некоторые из анализов, которые были сделаны раннее для постановки диагноза, сдаются повторно. Иногда анализы проводятся повторно, чтобы проследить за эффективностью лечения. Решение о продолжении, изменении или прекращении лечения основывается на результатах этих анализов.

Некоторые анализы необходимо делать время от время и после окончания лечения. Результаты анализов могут показать изменение состояния пациента или наличие рецидива заболевания. Иногда такие анализы называют контрольными.

Источник

Миелодиспластический синдром – группа гематологических заболеваний, при которых наблюдаются цитопения, диспластические изменения костного мозга и высокий риск возникновения острого лейкоза. Характерные симптомы отсутствуют, выявляются признаки анемии, нейтропении и тромбоцитопении. Диагноз устанавливается с учетом данных лабораторных анализов: полного анализа периферической крови, гистологического и цитологического исследования биоптата и аспирата костного мозга и т. д. Дифференциальный диагноз может представлять значительные затруднения. Лечение – переливание компонентов крови, химиотерапия, иммуносупрессивная терапия, пересадка костного мозга.

Общие сведения

Миелодиспластический синдром – группа заболеваний и состояний с нарушениями миелоидного кроветворения и высоким риском развития острого лейкоза. Вероятность развития увеличивается с возрастом, в 80% случаев данный синдром диагностируется у людей старше 60 лет. Мужчины страдают несколько чаще женщин. У детей миелодиспластический синдром практически не встречается. В последние десятилетия гематологи отмечают увеличение заболеваемости среди лиц трудоспособного возраста. Предполагается, что причиной «омоложения» болезни могло стать существенное ухудшение экологической обстановки.

До недавнего времени лечение миелодиспластического синдрома было только симптоматическим. Сегодня специалисты разрабатывают новые методы терапии, однако эффективное лечение этой группы болезней все еще остается одной из самых сложных проблем современной гематологии. Пока прогноз при миелодиспластическом синдроме, в основном, зависит от особенностей течения болезни, наличия или отсутствия осложнений. Лечение осуществляют специалисты в сфере онкологии и гематологии.

Миелодиспластический синдром

Причины и классификация миелодиспластического синдрома

С учетом причин развития различают два типа миелодиспластического синдрома: первичный (идиопатический) и вторичный. Идиопатический вариант выявляется в 80-90% случаев, диагностируется преимущественно у пациентов старше 60 лет. Причины возникновения установить не удается. В числе факторов риска первичного миелодиспластического синдрома – курение, повышенный уровень радиации при выполнении профессиональных обязанностей или проживании в неблагоприятной экологической зоне, частый контакт с бензином, пестицидами и органическими растворителям, некоторые наследственные и врожденные заболевания (нейрофиброматоз, анемия Фанкони, синдром Дауна).

Вторичный вариант миелодиспластического синдрома наблюдается в 10-20% случаев, может возникать в любом возрасте. Причиной развития становится химиотерапия или радиотерапия по поводу какого-то онкологического заболевания. В число лекарственных средств с доказанной способностью вызывать миелодиспластический синдром включают циклофосфан, подофиллотоксины, антрациклины (доксорубицин) и ингибиторы топоизомеразы (иринотекан, топотекан). Вторичный вариант отличается более высокой резистентностью к лечению, более высоким риском развития острого лейкоза и более неблагоприятным прогнозом.

В современной редакции классификации ВОЗ различают следующие типы миелодиспластического синдрома:

- Рефрактерная анемия. Сохраняется более полугода. В анализе крови бласты отсутствуют либо единичные. В костном мозге дисплазия эритроидного ростка.

- Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами. Сохраняется более полугода. В анализе крови бласты отсутствуют. В костном мозге дисплазия эритроидного ростка.

- Рефрактерная цитопения с многолинейной дисплазией. В анализе крови тельца Ауэра отсутствуют, бласты отсутствуют либо единичные, выявляются панцитопения и увеличение количества моноцитов. В костном мозге диспластические изменения менее 10% клеток в 1 миелоидной клеточной линии, бластов менее 5%, телец Ауэра нет.

- Рефрактерная анемия с избытком бластов-1. В анализе крови тельца Ауэра отсутствуют, бластов более 5%, цитопения и увеличение количества моноцитов. В костном мозге дисплазия одной либо нескольких клеточных линий, бластов 5-9%, телец Ауэра нет.

- Рефрактерная анемия с избытком бластов-2. В анализе крови увеличение количества моноцитов, цитопения, бластов 5-19%, могут выявляться тельца Ауэра. В костном мозге дисплазия одной либо нескольких клеточных линий, бластов 10-19%, обнаруживаются тельца Ауэра.

- Неклассифицируемый миелодиспластический синдром. В анализе крови цитопения, бласты отсутствуют либо единичные, тельца Ауэра отсутствуют. В костном мозге дисплазия одного мегакариоцитарного либо гранулоцитарного ростка, бластов более 5%, тельца Ауэра отсутствуют.

- Миелодиспластический синдром, ассоциированный с изолированной делецией 5q. В анализе крови анемия, бластов более 5%, возможен тромбоцитоз. В костном мозге более 5% бластов, тельца Ауэра отсутствуют, изолированная делеция 5q.

Симптомы миелодиспластического синдрома

Клиническая симптоматика определяется степенью нарушений миелопоэза. При мягко протекающих расстройствах возможно длительное бессимптомное или стертое течение. Из-за слабой выраженности клинических проявлений некоторые больные не обращаются к врачам, и миелодиспластический синдром обнаруживается во время проведения очередного медицинского осмотра. При преобладании анемии наблюдаются слабость, одышка, плохая переносимость физических нагрузок, бледность кожных покровов, головокружения и обморочные состояния.

При миелодиспластическом синдроме с тромбоцитопенией возникает повышенная кровоточивость, отмечаются десневые и носовые кровотечения, на коже появляются петехии. Возможны подкожные кровоизлияния и меноррагии. Миелодиспластический синдром с выраженными нейтропенией и агранулоцитозом проявляется частыми простудами, стоматитом, синуситом или стрептодермией. В тяжелых случаях возможно развитие пневмонии или сепсиса. Инфекционные заболевания нередко вызываются грибками, вирусами или условно-патогенными микробами. У каждого пятого пациента с миелодиспластическим синдромом выявляется увеличение лимфоузлов, селезенки и печени.

Диагностика миелодиспластического синдрома

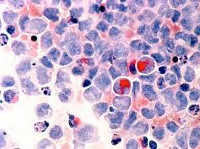

Диагноз выставляется с учетом данных лабораторных исследований: анализа периферической крови, биопсии костного мозга с последующим цитологическим исследованием, цитохимических и цитогенетических тестов. В анализе периферической крови больных миелодиспластическим синдромом обычно обнаруживается панцитопения, реже выявляется дву- или одноростковая цитопения. У 90% пациентов наблюдается нормоцитарная либо макроцитарная анемия, у 60% – нейтропения и лейкопения. У большинства больных миелодиспластическим синдромом отмечается тромбоцитопения.

При исследовании костного мозга количество клеток обычно нормальное либо повышенное. Уже на ранних стадиях обнаруживаются признаки дизэритропоэза. Количество бластов зависит от формы миелодиспластического синдрома, может быть нормальным либо увеличенным. В последующем наблюдаются дисгранулоцитопоэз и дисмегакариоцитопоэз. У некоторых больных признаки дисплазии костного мозга выражены очень слабо. В процессе цитогенетического исследования у ¾ больных выявляются хромосомные нарушения. Дифференциальный диагноз миелодиспластического синдрома проводят с В12-дефицитной анемией, фолиево-дефицитной анемией, апластической анемией, острым миелолейкозом и другими острыми лейкозами.

Лечение и прогноз при миелодиспластическом синдроме

Тактика лечения определяется выраженностью клинической симптоматики и лабораторных изменений. При отсутствии явных признаков анемии, геморрагического синдрома и инфекционных осложнений осуществляется наблюдение. При миелодиспластическом синдроме с выраженной анемией, тромбоцитопенией и нейтропенией, а также при высоком риске возникновения острого лейкоза назначают сопроводительную терапию, химиотерапию и иммуносупрессивную терапию. При необходимости осуществляют пересадку костного мозга.

Сопроводительная терапия является самым распространенным методом лечения миелодиспластического синдрома. Предусматривает внутривенные инфузии компонентов крови. При длительном применении может провоцировать повышение уровня железа, влекущее за собой нарушения деятельности жизненно важных органов, поэтому переливания гемокомпонентов производят при одновременном приеме хелаторов (лекарственных средств, связывающих железо и способствующих его выведению).

Иммуносупрессоры эффективны при лечении миелодиспластического синдрома с отсутствием хромосомных аномалий, наличием гена HLA-DR15 и гипоклеточном костном мозге. Химиотерапию применяют при невозможности трансплантации костного мозга. Высокие дозы препаратов используют при трансформации миелодиспластического синдрома в острый лейкоз, а также при рефрактерных анемиях с избытком бластов при нормоклеточном и гиперклеточном костном мозге, низкие – при невозможности пересадки костного мозга. Наряду с перечисленными средствами пациентам назначают гипометилирующие средства (азацитидин). Наиболее надежным способом достижения полноценной длительной ремиссии является трансплантация костного мозга.

Прогноз зависит от типа миелодиспластического синдрома, количества хромосомных аномалий, необходимости в регулярных переливаниях компонентов крови, выраженности клинических проявлений и наличия осложнений. Различают 5 групп риска. Средняя выживаемость больных миелодиспластическим синдромом, входящих в группу с самым низким уровнем риска, составляет более 11 лет; с самым высоким – около 8 месяцев. Вероятность отторжения костного мозга после трансплантации – около 10%.

Источник