Малый гидроторакс код по мкб 10

Содержание

- Описание

- Симптомы

- Причины

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Гидроторакс.

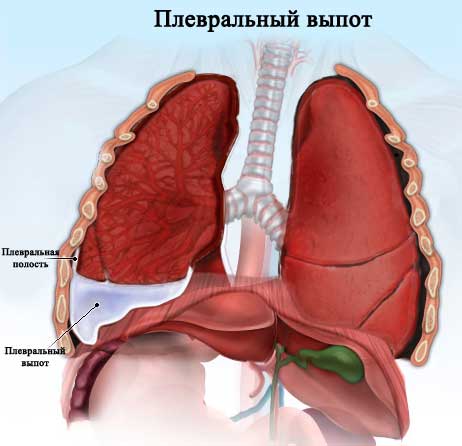

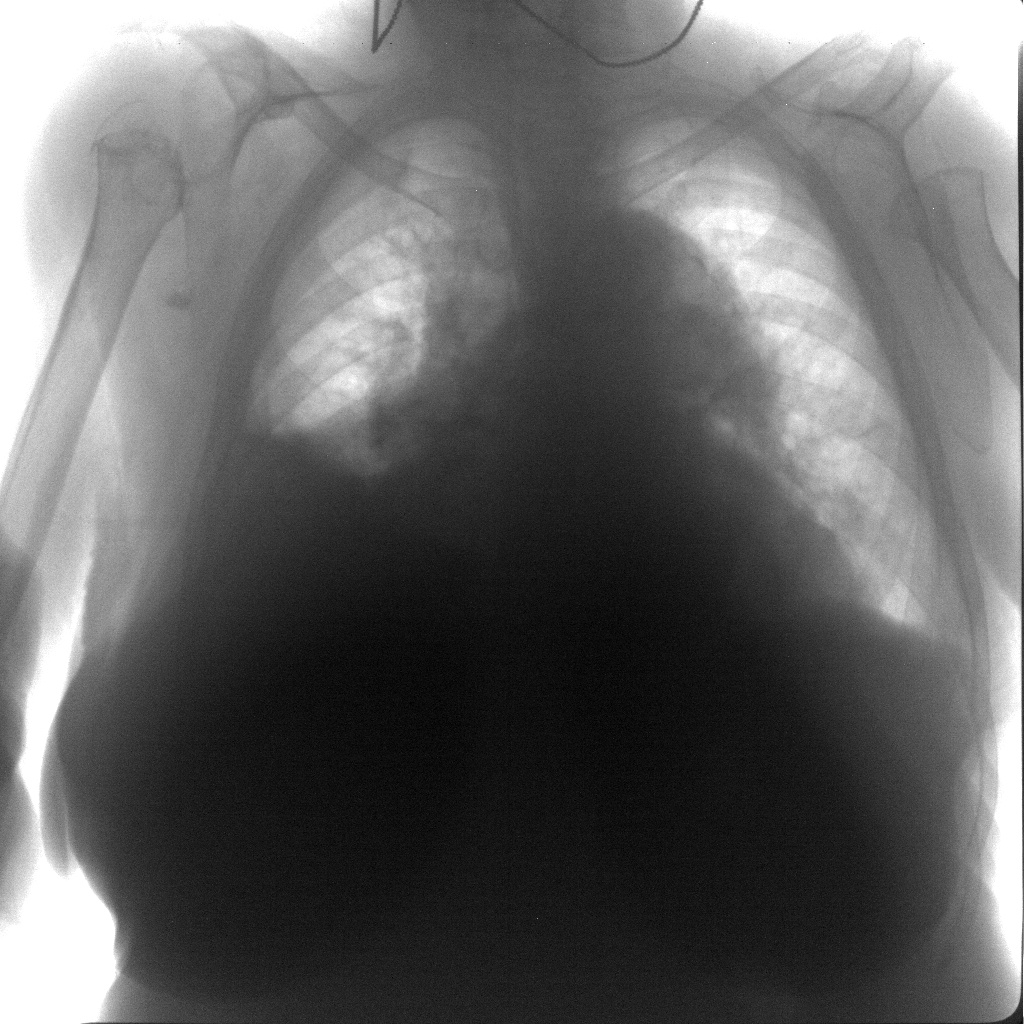

Правосторонний гдроторакс на рентгенограмме

Описание

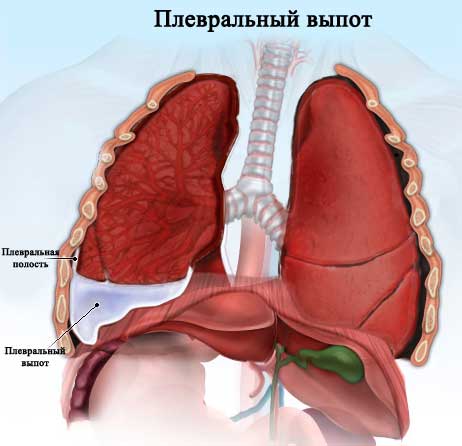

Гидротораксом называется скопление в плевральных полостях транссудата, т. Е. Выпота невоспалительного происхождения. В основе транссудации лежат патологические процессы, приводящие к увеличению соотношения между гидростатическим давлением в капиллярах и коллоидно-осмотическим давлением плазмы крови. В случае, если гидростатическое давление в плевральных капиллярах начинает превышать коллоидно-осмотическое давление плазмы, наступает пропотевапне относительно бедной белком жидкости через неизмененную капиллярную стенку и скопление ее в плевральной полости.

Симптомы

Клинические проявления гидроторакса обычно дополняют и утяжеляют проявления основного заболевания. При значительном накоплении транссудата обычно возникает или усиливается одышка, появляется чувство тяжести в соответствующей половине груди. Больной стремится принять вынужденное положение с приподнятой верхней частью туловища и с наклоном в сторону скопления транссудата. Фнзикальные и рентгенологические симптомы аналогичны признакам скопления жидкости при экссудативном плеврите.

При пробной пункции получают почти прозрачную жидкость светло-соломенного цвета, дающую отрицательную реакцию Ривальта с удельным весом менее 1015 и содержанием белка менее 30 г/л (в воспалительном экссудате соответствующие показатели представляются более высокими). Осадок беден клетками, среди которых преобладает слущепный мезотелий.

Причины

Причиной гидроторакса чаще всего является застойная сердечная недостаточность различного происхождения (декомпен-сированные пороки сердца, сдавливающий перикардит, поражения сердечной мышцы), ведущая к повышению внутрикапнллярного гидростатического давления, а в далеко зашедших случаях и к гипопротеинемии, снижающей коллоидно-осмотическое давление плазмы. Кроме того, к транссудации в плевральную полость могут повести заболевания, характеризующиеся выраженной гипопротеинемией, например поражения почек, сопровождающиеся значительной альбуминурией, заболевания печени, обусловливающие нарушения синтеза белка (например, цирроз), Некоторые авторы считают возможным проникновение из брюшной полости в плевральную асцитической жидкости при циррозе печени (через мелкие дефекты и лимфатические пути диафрагмы). Описан гидроторакс при микседеме, а также при некоторых формах фибром яичников (так называемый синдром Мейгса). Возникновение транссудации в последнем случае пока не нашло удовлетворительного объяснения.

Небольшие по объему транссудаты существенно не отражаются на течении и проявлениях основного заболевания. При накоплении значительного количества жидкости наступают или усугубляются расстройства дыхания и кровообращения, связанные с компрессией легких и сдавленней или смещением органов средостения. Хотя теоретически условия для транссудации в обеих плевральных полостях представляются одинаковыми, чаще вначале наблюдается правосторонний гидроторакс, который в дальнейшем может стать двусторонним. Частичная или полная облитерация плевральной полости ограничивает или исключает транссудацию с соответствующем стороны.

Лечение

Умеренный по объему гидроторакс обычно не требует специальных лечебных мероприятий и, как правило, резорбируется при успешном лечении основного заболевания (например, сердечной недостаточности). При значительном накоплении транссудата, ведущем к выраженным функциональным расстройствам, показана пункция с аспирацией жидкости из плевральной полости, которую при массивном длительно существовавшем гидротораксе (более 1,5-2 л) рекомендуется осуществлять в два приема, поскольку ликвидация компрессионного ателектаза наступает не сразу, а быстрое перемещение средостения в стррону, откуда был эвакуирован выпот, иногда плохо переносится больными.

Следует использовать все возможности консервативного лечения основного заболевания (сердечные и мочегонные средства, внутривенные ннфузии белковых препаратов ), чтобы избежать частых повторных пункций с эвакуацией транссудата» так как последние ведут к значительной потере белка и усугубляют гинопротеинемию, в результате чего может сформироваться порочный круг.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник

Общие сведения

Гидроторакс относится к невоспалительным заболеваниям (код гидроторакса по МКБ 10: J94.8), вызывающем скопление в пространстве плевральной полости транссудата – жидкого вещества, имеющего отечный застойный характер, в составе которого есть белки и лейкоциты.

Выпот – скопление жидкости более 10 мл является патологическим состояниям, которое может развиться в результате общего расстройства циркуляции крови с лимфой, общей водянки и нарушения работы различных систем органов. Причинами может стать сердечная недостаточность вследствие застоя крови большого круга обращения, заболевания почек на фоне нефротического синдрома, цирроз печени, асцит различного происхождения, синдром нарушения всасывания, алиментарная дистрофия, перитонеальный диализ, микседема либо новообразования средостения.

Патогенез

В норме у человека нормального веса должно вырабатываться капиллярами межрёберных артерий несколько милилитров плевральной жидкости, которая подвергается эвакуации лимфатической системой. Она необходима для скольжения листков плевры для осуществления дыхательных движений. Плевральные полости герметичны и в них поддерживается давление ниже атмосферного, тогда как благодаря поверхностному натяжению легкие остаются расправленными и прилегают к стенкам грудной полости.

Накопление может быть связано как с гиперпродукцией и поступлением большего количества жидкости, так и с нарушением процессов реабсорбции.

Существует несколько механизмов развития гидроторакса и нарушения циркуляции кровотока и лимфотока:

- повышенное гидростатическое давление и сверхпроницаемость капиллярной сети в малом и большом круге кровообращения приводит к накоплению жидкости в пространстве между париетальной и висцеральной частью плевры, имеющейся вокруг легких, это обычно происходит при недостаточности работы сердца;

- сниженное онкотическое давление плазменной составляющей крови вызвано гипоальбуминемией и чаще всего наблюдается при болезнях почек, микседеме, алиментарной дистрофии и при синдроме нарушения процессов всасывания;

- повышенное внутрибрюшное давление при непосредственном поступлении жидкостей, поступающих из полости брюшной в плевральную сквозь поры диафрагмы на фоне асцита и перитонеального диализа;

- нарушенный местный отток лимфы и крови, который может быть вызван новообразованиями средостения.

Цирроз печени может провоцировать экссудативный плеврит и пути развития гипоальбуминемии, и посредством поступления асцитической жидкости из полости брюшной в плевральную.

Механизм развития гидроторакса

Если происходит накоплением транссудата в перикарде, то говорят о гидроперикарде.

Внимание! Гидроторакс или по-другому экссудативный плеврит может возникать и у животных, чаще – собак и лошадей. Обычно вызван общей водянкой организма или сердечно-сосудистой недостаточностью. Когда компенсаторные силы справляются, газообмен поддерживается на вполне нормальном уровне, но прогрессирование накопления транссудата может привести к резко выраженному расстройству легочного и тканевого газообмена, асфиксии, параличу сосудодвигательного центра, и как результат – летальному исходу. Выявить патологические изменения возможно после изучения клинических признаков и проведения рентгенологических исследований, получить транссудат — при помощи пункции.

Классификация

Гидроторакс может быть незначительный или массивный.

Причины

Гидроторакс или экссудативный плеврит является патологическим плевральным состоянием, вызванным различными заболеваниями или нарушениями работы органов и систем. К ним относится:

- застойная сердечная недостаточность и последующие застойные явления большого круга кровообращения;

- заболевания почек, в частности вызывающие нефротический синдром;

- цирроз печени;

- асцит;

- синдром нарушенного всасывания;

- алиментарная дистрофия;

- перитонеальный диализ;

- микседема;

- распространенного вида опухолевые образования средостения.

Гидроторакс может существенно осложнять течение распространенных опухолевых процессов, например, при канцероматозе плевры, метастатических поражениях лимфоузлов средостения, сопровождающиеся нарушениями лимфооттока и сопутствующими кардиогенными патологиями.

Симптомы

Симптоматика гидроторакса может отличаться в зависимости от заболевания, ставшего его причиной развития и от объёма скопленной жидкости в плевральной полости: незначительный либо массивный — несколько литров. Основные проявления — ощущение тяжести на стороне поражения, а также такие симптомы как:

- Одышка, тяжесть в груди, тахипноэ, сухой кашель и цианоз, вызванные сдавлением лёгких и смещением органов средостения, измененное плевральное состояние напоминает дыхательную недостаточность.

- Головокружение и головные боли.

- Периферический отёк и распространённый отёк подкожной клетчатки (анасарка).

Лихорадка и боль в области грудной клетки обычно не характерна для состояния гидроторакса. Однако, можно заметить внешние изменения грудной клетки: увеличение объема в области поражения, сглаженность межреберных промежутков, припухлость.

Анализы и диагностика

Обнаружить гидроторакс обычно удается при физикальном осмотре, при этом большее внимание уделяется зоне, выше над сосредоточением жидкости. Состояние плеврального выпота отличается:

- отсутствием либо ослаблением голосового дрожания над выпадом;

- приглушённостью или наличием тупых перкуторных звуков со скошенной верхней границей;

- отсутствием дыхательных шумов;

- перкуторной границей тупости в случае изменения положения больного.

Следующим этапом становится проведение рентгенологического (в том числе в латеропозиции) и ультразвукового исследования, а также при необходимости – торатоскопии. На снимке экссудативный плеврит выглядит как гомогенная тень, жидкость имеет верхнюю границу и смещается во время наклона тела. УЗИ позволяет выявить скопление даже небольшого количества транссудата и позволяет более точно выбрать место проведения плевральной пункции. Эта процедура важна для лечебно-диагностических целей. При помощи плевральной пункции удается выяснить характер выпота и отличить от плеврита, гемоторакса и хилоторакса.

Чтобы проанализировать плевральную жидкость необходимо провести общие и биохимические анализы — простую микроскопию, изучить плотность, узнать количество глюкозы, белка, ЛДГ, затем провести цитологическое и микробиологическое исследования при помощи посева и определения чувствительности микрофлоры, а также комплексные исследования на туберкулез, применяя люминисцентную микроскопию, посев и ПЦР.

При обследовании больных обнаруживаются тяжёлые сердечные заболевания, проблемы с почками, печенью и прочие патологические изменения, вызывающие гидроторакс.

Лечение

Большое значение в успешности лечения имеет выявление и устранение первопричин, повлекших гидроторакс, например:

- при сердечной недостаточности – назначают сердечные гликозиды, стимуляторы β-адренорецепторов, ингибиторы фосфодиэстеразы, диуретические препараты, сосудорасширяющие средства и т.д.;

- нефротический синдром требует соблюдения постельного режима, коррекции белкового обмена, использования калийсберегающих, тиазидовых и прочих диуретиков, а также средств, снижающих потери белка с мочой.

Важно! Единственным проверенным методом устранения гидроторакса остается плевральная пункция.

Прибегать к постоянному дренированию плевральной полости на фоне склерозирующей терапии целесобразно только в случаях пневмогидроторакса либо в случаях безуспешного консервативного лечения такого заболевания как плеврит. Пациентам с плевральным дренажем необходима профилактика развития инфекций и обеспечение герметизма (выполнение дренажа по Бюлау), а также постоянное наблюдение квалифицированного хирурга.

Доктора

Лекарства

Так как основным способом лечения гидроторакса является плевральная пункция, то к основным лекарственным препаратам использующимися во время процедуры являются:

- Атропин – М-холиноблокатор, способный влиять как на центральные, так и на периферические м-холинорецепторы, эффективное средство премедикации перед хирургическими операциями и AV-блокадами.

- Димедрол – является блокатором гистаминовых Н1-рецепторов с противоаллергической активностью и местноанестезирующим, спазмолитическим и умеренным ганглиоблокирующим действием. Используется для премедикации.

- Новокаин – относится к группе местных анестетиков. Используется раствор 0,25%-ый для проведения инфузий.

Процедуры и операции

Плевральная пункция наиболее значима при массивном гидротораксе, который вызывает дыхательную недостаточность. В таком случае процедуру выполняют незамедлительно и удаляют все содержимое плевральной полости. Это способствует облегчению дыхания и нормализации кровообращения.

Для удаления жидкости прокол обычно выполняют в 6-7-ом межреберье при помощи тонкой иглы, послойного введения 0,5% 10-15 мл раствора новокаина, а затем – с использованием длинной толстой пункционной иглы, через которую есть возможность медленно отсасывать транссудат. Одновременно удаляют не более 1,5 л жидкости, иначе может произойти резкое смещение органов средостения и снижение артериального кровяного давления. Когда игла удалена — место прокола заклеивают стерильной повязкой.

Плевральная пункция не требует специальной подготовки пациента или соблюдения особых правил после проведения процедуры, важно только на следующий день в обязательном порядке выполнить контрольную рентгенографию лёгких, в ходе которой можно исключить возможные осложнения, например, выявить пневмоторакс (встречается примерно у 11% больных), гемоторакс (риск не более 1%), кровотечения и повреждения внутренних органов (печени, селезенки, сердца).

При рецидивирующем гидротораксе может быть назначена повторная пункция, в некоторых случаях – даже неоднократная.

Отказаться от плевральной пункции больной может при малом объеме жидкости (видимом только на КТ), геморрагическом диатезе, использовании антикоагулянтов, искусственной вентиляции легких, а также при нежелании и опасении за собственную жизнь. В данном случае пациенту может понадобиться психологическая подготовка.

Диета при гидротораксе

Бессолевая диета

- Эффективность: 5-10 кг за 13 дней

- Сроки: 13 дней

- Стоимость продуктов: 4500-8000 рублей за 13 дней

Важными составляющими выздоровления больного являются: оптимизация режима труда и отдыха, соблюдение правил здорового образа жизни, устранение отечности и нормализация массы тела. Этого можно добиться благодаря:

- отказу от вредных привычек;

- установлению нормального режима сна;

- снижению количества потребляемой соли;

- исключению из рациона консервированных, острых, полуфабрикатных продуктов;

- нормализации количества потребляемых простых углеводов, белков и жиров.

Последствия и осложнения

Синдром гидроторакса может вызвать:

- компрессионный ателектаз;

- острая дыхательная недостаточность.

Список источников

- Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней: учебник для медицинских вузов. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. -405 с.

- Петровский Б.В. Большая медицинская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1988. — 60 с.

Источник

Гидрото́ракс (лат. hydrothorax от др.-греч. ὕδωρ — вода + θώραξ — грудь) — скопление жидкости невоспалительного происхождения (транссудата) в плевральной полости.

Может возникать при сердечной недостаточности, сопровождающейся застоем крови в большом круге кровообращения; заболеваниях почек, особенно с формированием нефротического синдрома; циррозах печени; асците различного генеза; синдроме нарушенного всасывания; алиментарной дистрофии; перитонеальном диализе; микседеме; при опухолях средостения.

Патогенез[править | править код]

Основным механизмом накопления жидкости в плевральных полостях при сердечной недостаточности является повышение гидростатического давления в большом и малом кругах кровообращения.

Формирование гидроторакса при болезнях почек, синдроме нарушенного всасывания, алиментарной дистрофии и микседеме обусловлено снижением онкотического давления плазмы крови в результате гипоальбуминемии.

Развитие гидроторакса при асците и перитонеальном диализе связано с непосредственным поступлением жидкости из брюшной полости в плевральную через поры в диафрагме в результате повышения внутрибрюшного давления.

При циррозах печени гидроторакс может быть обусловлен как гипоальбуминемией, так и проникновением асцитической жидкости из брюшной полости в плевральную.

Гидроторакс при опухолях средостения возникает вследствие местного нарушения оттока крови и лимфы.

Клиническая картина[править | править код]

Клиническая картина гидроторакса определяется объёмом жидкости в плевральных полостях и симптомами заболевания, послужившего его причиной.

В большинстве случаев гидроторакс бывает двусторонним. Объём плеврального выпота может быть незначительным или массивным, достигая нескольких литров.

Значительное накопление жидкости в плевральных полостях приводит к сдавлению лёгких и смещению органов средостения, что сопровождается появлением симптомов дыхательной недостаточности — одышки, цианоза.

Лихорадка, боли в грудной клетке не характерны.

Гидроторакс нередко сочетается с периферическими отёками, распространённым отёком подкожной клетчатки (анасаркой), скоплением транссудата в полости перикарда — гидроперикардом.

У больных обычно выявляются тяжёлые болезни сердца, почек, печени и другие патологические состояния, послужившие причиной развития гидроторакса.

Диагностика[править | править код]

При физикальном исследовании над зоной накопления жидкости удаётся выявить ослабление или отсутствие голосового дрожания; приглушённый или тупой перкуторный звук с косой верхней границей; отсутствие дыхательных шумов. Важным диагностическим признаком плеврального выпота является смещение перкуторной границы тупости при изменении положения больного.

Рентгенологическое исследование позволяет обнаружить гомогенную тень жидкости с верхней границей, смещающейся при наклоне тела. Обязательным условием правильного распознавания плеврального выпота является рентгенологическое исследование в латеропозиции. С помощью ультразвукового метода можно выявить даже небольшое количество жидкости в плевральной полости и выбрать место для плевральной пункции.

Плевральная пункция при гидротораксе носит лечебно-диагностический характер. Помимо лечебного эффекта при массивном гидротораксе, она позволяет уточнить характер плеврального выпота и провести дифференциальный диагноз с плевритом, гемотораксом и хилотораксом.

Так, транссудат в отличие от экссудата, накапливающегося в плевральной полости при плеврите, представляет собой прозрачную жидкость соломенно-жёлтого цвета, иногда геморрагического характера, не имеющую запаха, с щелочной реакцией. Количество белка в нём не превышает 30 г/л, удельный вес обычно колеблется от 1,006 до 1,012 г/мл. Содержание фибриногена скудное. После центрифугирования при микроскопии осадка обнаруживают клетки эндотелия (мезотелия), небольшое количество лейкоцитов — менее 1000 в 1 мкл.

При гемотораксе во время плевральной пункции получают кровь, при хилотораксе — лимфу.

Лечение[править | править код]

Лечение направлено на устранение причины гидроторакса, т.е. лечение основного заболевания (сердечной недостаточности, цирроза и др.) вызвавшего развитие гидроторакса.

При массивном гидротораксе, сопровождающемся дыхательной недостаточностью, показано медленное удаление содержимого плевральной полости во время плевральной пункции.

Гидроторакс у животных[править | править код]

Заболевание регистрируется сравнительно редко, преимущественно среди собак и лошадей. В большинстве случаев гидроторакс является симптомом при общей водянке организма или сердечно-сосудистой недостаточности. В первое время с помощью компенсаторных механизмов газообмен в организме поддерживается на достаточном уровне. При прогрессировании накопления транссудата в плевральной полости наступает резко выраженное расстройство легочного, а затем и тканевого газообмена, что может быть причиной смерти от асфиксии или паралича сосудо-двигательного центра. Диагноз ставят на основании характерных клинических признаков и рентгенологических исследований. Пункцией плевральной полости получают транссудат. В отличие от плеврита не выражена болезненность межреберных промежутков.[1]

См. также[править | править код]

- Гиповентиляционный синдром

Примечания[править | править код]

- ↑ И.Г.Шарабрин и др. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных. — М.: Агропромиздат, 1985. — 527 с.

Литература[править | править код]

- Лайт Р. У. Болезни плевры, пер. с англ., с. 111, М., 1986; Справочник по пульмонологии, под. ред. Н. В. Путова и др., с. 61, Л., 1987.

- Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг. 2. Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг.

Источник