Местное обезболивание при болевых синдромах лица

Лицевая боль является одной из распространенных жалоб пациентов обращающихся к стоматологу. Частой причиной таких болей является синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) – один из самых трудных и противоречивых диагнозов. Около 57% пациентов, обращающихся за помощью к стоматологу, имеют те или иные жалобы на нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава.Проблема лечения болевого синдрома достаточно часто обсуждается, поскольку данный симптом характеризуется порой достаточной стойкостью и длительностью болевого синдрома, что влечет за собой развитие психоэмоциональных расстройств, если учитывать тот факт, что поражается в основном трудоспособная часть населения, и как следствие — снижение качества жизни.

Боль в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС) может варьироваться от легкой до тяжелой, и обезболивающие назначаются в зависимости от уровня боли и основной причины. Для лечения болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) наиболее часто применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), миорелаксанты, антиконвульсанты, антидепрессанты, местные анестетики, препараты витаминов группы В. НПВП, миорелаксанты наиболее эффективны при ноцицептивной боли, а антиконвульсанты, антидепрессанты, местные анестетики, препараты витаминов группы В — при нейропатической. Общепризнанным при ноцицептивных болях является обезболивание с помощью НПВП. Препараты этой группы способны влиять на болевую импульсацию на всех уровнях афферентной передачи — от периферических ноцицепторов до таламических центров мозга. В этом материале, мы рассмотрим наиболее эффективные и часто назначаемые болеутоляющие препараты во всем мире.

9. Кортикостероиды

Кортикостероиды вводятся перорально в случаях острой боли в ВНЧС. Обычно назначаемыми стероидами являются бетаметазон и преднизон. Их долгосрочное использование может вызвать побочные эффекты, поэтому допустимо их краткосрочное приминение.

8. Мелоксикам, Кеторолак и Набуметон

Мелоксикам, Кеторолак и Набуметон — это нестероидные противовоспалительные препараты, которые сильнее, чем ибупрофен, а их действие длится дольше. Их используют исключительно для обезболивания. Мелоксикам и набуметон принимаются один раз в день. Кеторолак назначается каждые 6 часов не более 5 дней из-за своих серьезных побочных эффектов.

7. Бензодиазепины

Алпразолам и Клоназепам являются бензодиазепинами, которые непосредственно контролируют боль в ВНЧС, уменьшая мышечную напряженность и спазм. У них есть еще один приятный бонус, который подойдет некоторым пациентам. Поскольку перечисленные лекарства относятся к бензодиазепинам с анксиолитическим действием, то помимо боли и спазма они снимают чувство тревоги.

6. Антидепрессанты

Амитриптилин, Кломипрамин и Имипрамин являются трициклическими антидепрессантами, применяемые в низких дозах наряду с нестероидными противовоспалительными препаратами для лечения хронической боли в ВНЧС. Хотя они применяются не по назначению, но использование помогает уменьшить чувствительность к боли.

5. Баклофен

Баклофен — это миорелаксант скелетных мышц, который помогает при возникновении боли в ВНЧС из-за напряженных мышц. Он также используется в сочетании с НПВП, чтобы облегчить боль и уменьшить мышечные спазмы. Циклобензаприн является еще одним миорелаксантом. Он вызывает сонливость и поэтому безопаснее принимать его на ночь. Препарат расслабляет сокращение напряженных мышц. Оба эти лекарства используются для лечения дисфункции ВНЧС и только в течение короткого времени. Скелаксин — миорелаксант, который помогает при болях в височно-нижнечелюстном суставе вызванных бруксизмом.

4. Напроксен

Напроксен — нестероидный противовоспалительный препарат, является эффективным болеутоляющим средством при дисфункции ВНЧС. Его действие длится дольше, чем у ибупрофена, и поэтому его необходимо принимать один или два раза в день. Пироксикам помогает контролировать боли в ВНЧС, вызванные артритом. Из-за длительного эффекта принимать препарат нужно один раз в день.

3. Ибупрофен

Ибупрофен является еще одним НПВП, который используется для лечения боли в ВНЧС. Он помогает контролировать воспаление и отек, а также боль. Это один из самых популярных обезболивающих для ВНЧС и доступен без рецепта. Принимается 3-4 раза в день.

2. Аспирин

Легкодоступный нестероидный противовоспалительный препарат, который помогает снизить температуру, умеренную боль и отек. Однако аспирин обладает свойствами разжижать кровь и его следует избегать с другими препаратами, обладающими теми же свойствами. Принимается 4 раза в день.

1. Парацетамол

Это анальгетик, который не оказывает большого влияния на воспаление и действует путем увеличения болевого порога. Это обезболивающее, выдаваемое без рецепта и имеет наименьшее количество побочных эффектов. Можно принимать до 4 раз в день.

Источник: dentagama.com

Источник

Препараты и метода местной анестезии в пластической хирургии лица

За последнее десятилетие резко возросла популярность косметических операций, причем операции из области пластической хирургии лица, такие как блефаропластика, ринопластика и подтяжка являются одними из наиболее распространенных. Хотя и пациенты, и СМИ часто склонны приуменьшать риск пластических операций, с точки зрения анестезиологии все они считаются «большими» операциями.

а) Частота местной анестезии в пластической хирургии лица. Традиционно, при проведении косметических операций пациентам проводилась местная анестезия, с седацией или без. Регионарная анестезия (блокада нервов) также может использоваться как отдельно, так и в сочетании с другими методами анестезии. Тем не менее, с учетом возрастающей сложности пластических операций лица и увеличением их продолжительности, все более популярным становится использование общей анестезии с использованием быстродействующих и безопасных наркозных препаратов.

б) Терминология. Для местной анестезии используется множество инъекционных препаратов, которые отличаются по скорости начала и продолжительности действия. Действие препаратов обусловлено местным прямом воздействием на периферические чувствительные нервные волокна.

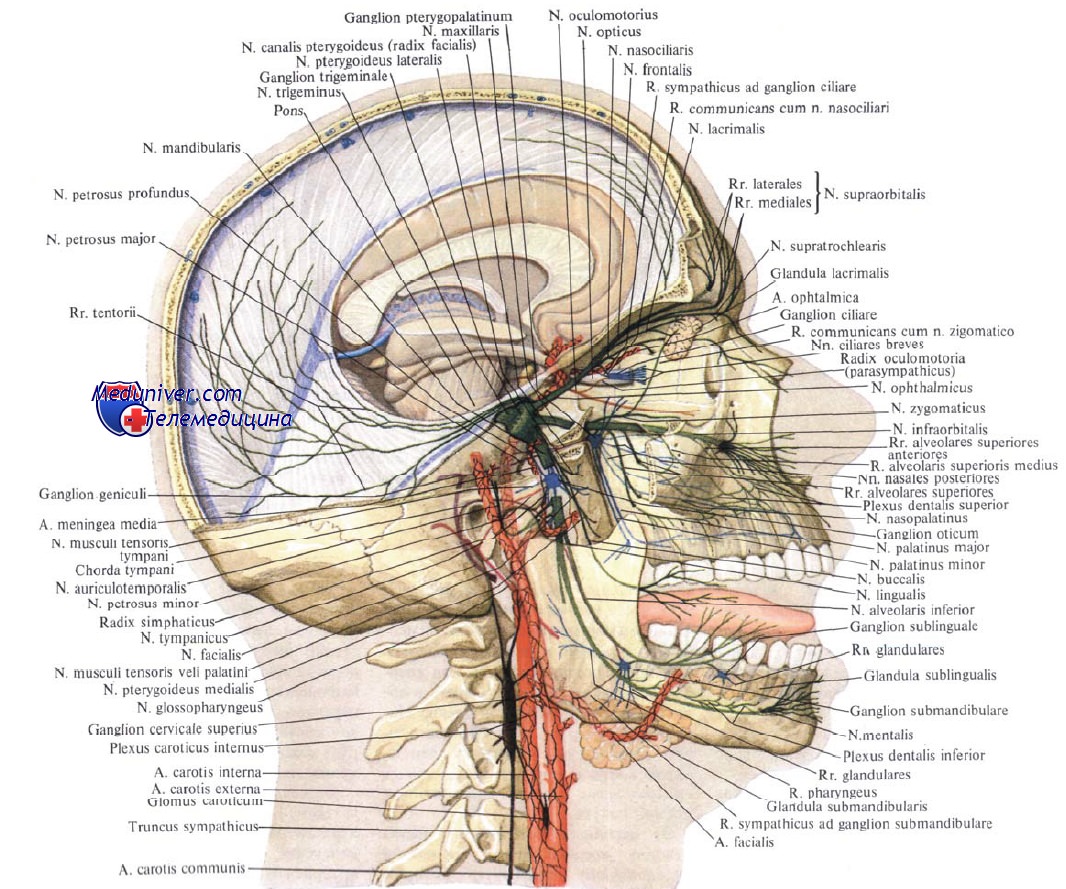

в) Анатомия местной анестезии. В проведении местнорегионарной анестезии лица очень сильно помогает знание как общей анатомии лица, так и анатомии чувствительной иннервации лица.

При проведении различных косметических процедур в области лица часто используется блокада регионарных нервов. Надглазничный и надблоковый нервы являются ветвями глазничной ветви (V1) тройничного нерва. Надглазничный и надблоковый нервы выходят из надглазничного и надблокового отверстий, соответственно, и обеспечивают чувствительную иннервацию лобной области. Блокады этих нервов бывает достаточно для обеспечения анестезии верхней трети лица и проведения таких операций, как лифтинг бровей, выделение местнорегионарных лоскутов, коррекция рубцов.

Подглазничный нерв, ветвь верхнечелюстной (V2) ветви тройничного нерва, выходит из подглазничного отверстия и обеспечивают чувствительную иннервацию щеки и средней зоны лица. Блокада подглазичного нерва используется для анестезии средней зоны лица. Подбородочный нерв, конечная ветвь нижнего альвеолярного нерва (нижнечелюстной V3 ветви тройничного нерва), выходит из подбородочного отверстия, расположенного возле края нижней челюсти между первым и вторым премолярами.

Блокада подбородочного нерва обеспечивает анестезию подбородка и нижней губы, она используется изолированно, либо в комбинации с другими методами анестезии для проведения оперативных вмешательств в данной области (местные лоскуты, ушивание ран, установка подбородочных имплантов, введение кожных наполнителей, удаление образований и других). Дорсальный носовой нерв является ветвью переднего решетчатого нерва, которая проходит по внутренней поверхности носовых костей, выходит на расстоянии 5-8 мм от средней линии, ниже каудального края костей носа. Он иннервирует кончик носа и нижние отделы спинки носа.

Скуловисочный нерв иннервирует кожу латеральнее от глазничной дуги и скулы, является ветвью верхнечелюстной (V2) ветви тройничного нерва. Скулолицевой нерв также является ветвью верхнечелюстного нерва, он иннервирует четвертую часть кожи над скуловым бугором.

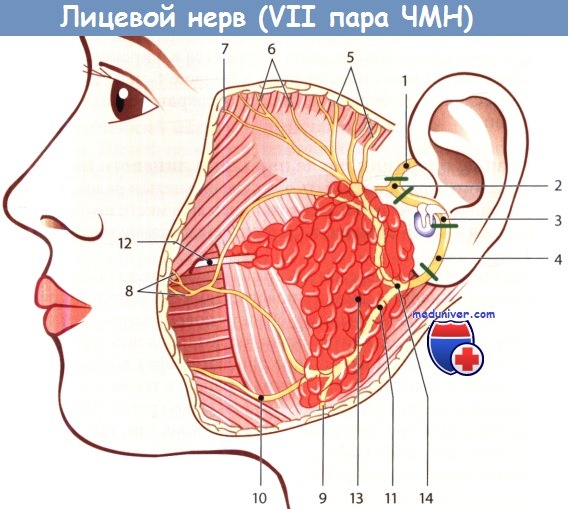

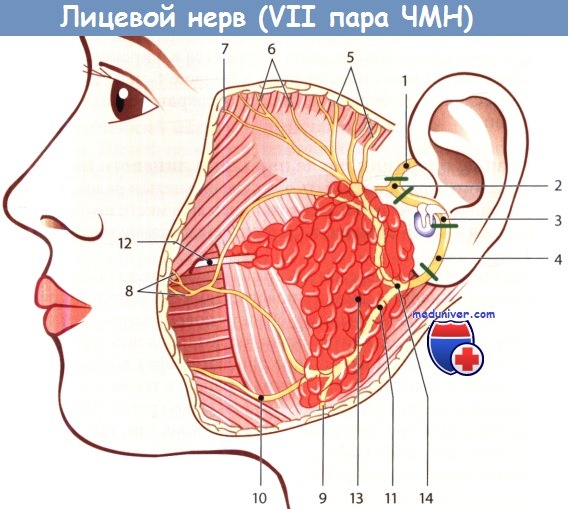

Ход отпрепарированного лицевого нерва.

Темпоральная часть: 1 – меатальный сегмент; 2 – лабиринтный сегмент; 3 – барабанный сегмент; 4 – сосцевидный сегмент.

Экстратемпоральная часть: 5 – височные ветви; 6 – скуловые ветви; 7 – височно-лицевая порция;

8 – щечные ветви; 9 – шейные ветви; 10 – краевая нижнечелюстная ветвь; 11 – шейная часть; 14 – экстратемпоральная часть.

Другие структуры: 12 – проток околоушной железы; 13 – околоушная железа.

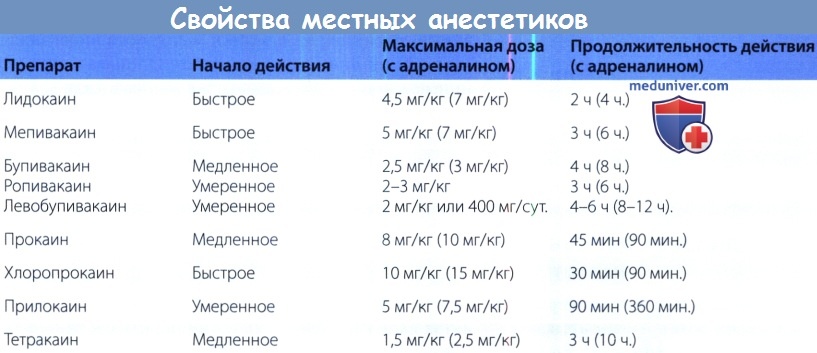

г) Применение местных анестетиков. При использовании местных анестетиков обезболивание достигается за счет нарушения возбуждения окончаний нервных волокон, либо за счет нарушения проведения сигнала по ним. Этот процесс обеспечивается за счет обратимой инактивации натриевых каналов. Существует два основных класса местных анестетиков: амиды и эфиры, между которыми существует ряд отличий. Эфиры разрушаются псевдохолинэстеразой плазмы крови, а амиды метаболизируются в печени.

Эфиры нестабильны в растворимой форме, амиды — стабильны. Эфиры гораздо чаще, чем амиды, вызывают аллергические реакции гиперчувствительности. К наиболее распространенным амидам относятся лидокаин, мепивакаин, прилокаин, бупивакаин, этидо-каин, ропивокаин, левобупивокаин. К наиболее распространенным эфирам относятся кокаин, прокаин, тетракаин, хлоропрокаин и бензокаин. Простым правилом для запоминания того, к какой группе какой препарат относится, выступает правило «двух и (i)»: каждый препарат группы амидов содержит в своем названии хотя бы две буквы «и».

Физиологическая активность местных анестетиков является производной от их жирорастворимости, способности к диффузии, связываемости с белками, процента ионизации при физиологических pH, сосудорасширяющих свойств. Все местные анестетики, кроме кокаина, вызывают вазодилятацию, которая развивается вследствие расслабления гладкомышечных волокон периферических артериол. Чем выраженнее вазодилятация, тем быстрее всасывается анестетик, и тем короче время его действия. Для предотвращения вазодилятации к раствору анестетика часто добавляется адреналин.

Максимально допустимая доза лидокаина составляет 4,5 мг/кг, для пациента весом 70 кг, таким образом, она равняется 300 мг или 30 мл 1% раствора лидокаина. С добавлением адреналина скорость всасывания лидокаина снижается, соответственно, увеличивается максимально допустимая доза, которая для комбинации лидокаина с адреналином составляет 7 мг/кг. Максимальные допустимые дозы других анестетиков приведены в таблице ниже.

д) Возможные осложнения. Передозировка местных анестетиков может проявляться токсичностью со стороны центральной нервной системы и со стороны сердечно-сосудистой системы. Токсическое поражение ЦНС обычно предшествует поражению сердечно-сосудистой системы. К ранним признакам осложнений со стороны ЦНС относят умеренную седацию, ощущение металлического привкуса во рту, иногда тиннитус; затем могут развиться судороги. Симптомами поражения сердечно-сосудистой системы являются аритмии, блокада сердца, снижение сократительной способности миокарда.

На ранних этапах развития токсичности ЦНС необходима профилактика развития судорог путем введения препаратов, повышающих судорожный порог: бензодиазепинов (мидазолам, диазепам) или барбитуратов (тиопенал, другие). При тяжелом поражении сердечно-сосудистой системы может потребоваться проведение сердечно-легочной реанимации. Побочные эффекты адреналина (тревога, сердцебиения) обычно купируются бета-блокаторами.

е) Методика местной анестезии на лице:

1. Блокада надглазничного и надблокового нервов. Блокада надблокового нерва достигается введением 1-2 мл местного анестетика в область глазничной дуги над медиальным углом глаза. Затем игла продвигается вдоль глазничной дуги к середине глазного яблока, для блока надглазничного нерва в эту область также вводится 1-2 мл анестетика.

2. Блокада дорсального носового нерва. Осуществляется введением примерно 1 мл местного анестетика в область каудального края костей носа на расстоянии 5-8 мм латеральнее от средней линии.

3. Блокада подглазничного нерва. Блокада подглазничного нерва достигается путем введения местного анестетика чуть ниже подглазничной дуги на уровне медиального края роговицы. Вводить можно либо непосредственно через кожу, либо под верхней губой. Указательный палец неосновной руки нужно поставить на подглазничную дугу, чтобы игла случайно не повредила глазное яблоко.

4. Блокада подбородочного нерва. Анестетик вводится примерно на 1 см ниже первого и второго премоляров.

5. Ушно-височный нерв. Игла вводится возле латеральной части глазничной дуги примерно до уровня середины скуловой кости. Используется 1-2 мл анестетика.

6. Скулолицевой нерв. 1-2 мл анестетика вводятся в место пересечения двух линий, первая из которых соответствует скуловой кости, а вторая идет сверху вниз через латеральный край глазницы.

ж) Ключевые моменты:

• Механизм действия местных анестетиков основан на обратимом нарушении функции натриевых каналов нервных волокон, нарушая проведение по ним нервного импульса.

• Добавление к раствору анестетика адреналина вызывает местную вазоконстрикцию, ограничивает всасывание анестетика и увеличивает продолжительность его действия.

Учебное видео по анатомии тройничного нерва и его ветвей

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

Учебное видео анатомии лицевого нерва и проекции его ветвей

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

– Также рекомендуем “Причины и варианты травмы мягких тканей лица”

Оглавление темы “Образования, травмы головы и шеи”:

- Варианты удаления шейных лимфоузлов – шейной лимфодиссекции

- Варианты разреза и доступа при удалении шейных лимфоузлов – шейной лимфодиссекции

- Техника и этапы шейной лимфодиссекции – удаления шейных лимфоузлов

- Методы обследования при шишке (образования, припухлости) на шее

- Дифференциальная диагностика припухлости (образования, шишки) на шее

- Клиника, диагностика и лечение проникающих ранений шеи

- Принципы эстетического анализа старения лица косметологом

- Фазы и сроки заживления ран на голове, шее

- Препараты и метода местной анестезии в пластической хирургии лица

- Причины и варианты травмы мягких тканей лица

Источник

- Стоматология

- Основы стоматологии

- Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

Местное обезболивание целесообразно при сильных болях и резком ограничении подвижности нижней челюсти.

Блокада курковых (триггерных) зон или двигательных ветвей тройничного нерва устраняет боль и спазм жевательных мышц, т. е. она разрывает “порочный круг”, при котором спазм жевательных мышц усиливает боль, а последняя увеличивает спазм мышц. Боль и спазм жевательных мышц можно снять поверхностной анестезией при помощи опрыскивания кожи над курковой зоной струей хлористого этила или инфильтрацией болезненных участков жевательных мышц слабым раствором (0,25—0,5 %) анестетика.

Мы обычно пользуемся и получаем хорошие результаты от блокады двигательных ветвей тройничного нерва у подвисочного гребня (по методу П. М. Егорова).

Местная анестезия триггерных зон приводит к блокаде спонтанной патологической импульсации из этих областей и часто вызывает пролонгированное или полное прекращение болевого синдрома.

Ликвидировать эти боли на несколько дней, недель, а иногда и навсегда можно также при помощи кратковременной интенсивной стимуляции ТТ сухой иглой, интенсивным холодом, введением изотонического раствора хлорида натрия или подкожной электрической стимуляцией.

С целью диагностики и лечения дисфункции ВНЧС можно провести поверхностное обезболивание кожи над болезненным участком мышцы струей хлорэтила или другого хладагента. При попадании на кожу хлорэтил быстро испаряется и вызывает охлаждение, ишемию и понижение чувствительности кожи. Однако необходимо иметь в виду, что сильное охлаждение хлорэтилом может вызвать повреждение тканей.

При проведении этого способа лечения пациент лежит на спине или на боку. Ушную раковину, нос и глаза защищают полотенцем или салфеткой. Кожу над курковой зоной обрабатывают до появления инея струей хлорэтила, направленной под острым углом на расстоянии 50—60 см от лица. Как только уменьшается или прекращается боль, приступают к выполнению упражнений лечебной гимнастики. Если боль не проходит, то прекращают подачу хлорэтила и определяют результаты проведенного лечения: пальпируют мышцы, измеряют объем движений нижней челюсти.

Уменьшение боли и улучшение открывания рта свидетельствуют о положительном результате лечения. Затем возобновляют опрыскивание хлорэтилом. Общее время блокады хлор- этилом не должно превышать 5 мин. Хлорэтил легко воспламеняется, поэтому им не следует пользоваться при огне (зажженном газе, сигарете и др.). Помещение должно быть хорошо проветрено. Применение хлорэтила противопоказано при заболеваниях сердца.

Устранить боль и сведение челюстей можно при помощи введения в каждый болезненный участок мышцы слабого раствора новокаина (0,25—0,5 %).

При введении блокады ТТ соблюдают общепринятые для всех инъекций правила асептики и антисептики. Некоторые больные испытывают страх, связанный с возникновением боли во время вкалывания иглы. Существует несколько способов уменьшения страха и боли. Чтобы отвлечь внимание от вкалывания иглы, мы обычно просим пациента сделать глубокий вдох и в это время проводим инъекцию. Уменьшению болей способствует также и натяжение кожи в месте ее прокалывания, введение иглы под острым углом и быстрое прокалывание кожи иглой.

Перед проведением укола пациента следует предупредить о том, что попадание иглы в ТТ вызывает сильную боль и иррадиацию ее в соответствующие области лица. Возможно также появление судорожного сокращения мышцы. Боль в соседних областях иногда прекращается после инфильтрации слабым раствором новокаина только одной, самой болезненной курковой зоны (ТТ).

Рассмотрим технику введения растворов анестетиков в каждую мышцу, поднимающую челюсть.

В собственно жевательной мышце ТТ или болезненный участок часто располагается в верхнем отделе переднего края у места прикрепления мышцы к скуловой кости. В этих случаях иглу лучше вводить со стороны кожи. Триггерную точку определяют при помощи “клещевой пальпации”. Для этого, располагаясь с правой стороны от больного, вводят указательный палец левой руки под передний край жевательной мышцы, а большой палец этой же руки располагают со стороны

кожи над указательным пальцем. Находят ТТ или болезненную зону, кожу над ней обрабатывают раствором антисептика и вводят в ТТ 1—2 мл 0,25—0,5 % раствора новокаина. При расположении ТТ в других отделах жевательной мышцы на уровне ветви нижней челюсти пальцем определяют расположение ТТ и вводят слабый раствор анестетика, не содержащий сосудосуживающих веществ.

Во внутреннюю крыловидную мышцу в зависимости от расположения курковой зоны раствор анестетика вводят внутри- и внеротовым способами.

Если болезненный участок располагается в верхней половине внутренней крыловидной мышцы, то используют внут- риротовой подход. Для этого указательный палец ставят в рет- ромулярную ямку, а средний — на крючок крыловидного отростка основной кости и отводят щеку. Линия, проведенная между этими точками, соответствует расположению переднего края верхней половины внутренней крыловидной мышцы. Иглу вкалывают в передний край и продвигают поперек внутренней крыловидной мышцы кзади до ее болезненного участка.

От мандибулярной анестезии эта техника отличается тем, что игла находится с той же, а не с противоположной стороны и по ходу иглы не вводят раствор анестетика, так как концом иглы необходимо определить расположение болезненной зоны.

Внеротовой подход применяют для блокады курковой зоны, расположенной в нижней половине внутренней крыловидной мышцы. Для этого со стороны полости рта указательным пальцем левой руки определяют и фиксируют болезненный участок внутренней крыловидной мышцы. Ногтевую фалангу большого пальца той же руки ставят позади угла нижней челюсти параллельно указательному пальцу. Настойкой йода или спиртом обрабатывают кожу и вкалывают иглу несколько ниже ногтевой фаланги большого пальца. Иглу продвигают по внутренней поверхности угла нижней челюсти под указательный палец.

В болезненный участок внутренней крыловидной мышцы вводят слабый раствор анестетика, не содержащий сосудосуживающих веществ.

В височной мышце блокаду курковых зон можно проводить вне- и внутриротовым способами. Легкодоступна для внеротовой блокады болезненная зона над верхним краем скуловой кости, у переднего края нижнего отдела височной мышцы. Этот участок фиксируют указательным пальцем левой руки. Кожу обрабатывают настойкой йода или спиртом. Иглу вкалывают и продвигают под указательный палец в ТТ и вводят слабый раствор анестетика без сосудосуживающих веществ.

При ограниченном открывании рта значительно труднее достигнуть курковой зоны в области прикрепления височной мышцы к внутренней поверхности ветви нижней челюсти. Для этого пациента просят как можно шире открыть рот. Концевой фалангой указательного пальца левой руки определяют болезненный участок и внутриротовым способом вводят в него раствор анестетика.

В наружной крыловидной мышце болезненный участок часто располагается в области наружной пластинки крыловидного отростка основной кости. Его можно выключить со стороны полости рта. Для этого искривленную иглу вкалывают в переходную складку позади верхнего зуба мудрости и продвигают иглу по ее кривизне внутрь и кзади до наружной пластинки крыловидного отростка основной кости, где и вводят анестетик.

Внутримышечное введение растворов анестетика мы проводим в тех случаях, когда имеется легкодоступный, болезненный участок в одной, чаще жевательной или височной, мышцах.

Нередко отмечается болезненный спазм всех или ряда мышц, поднимающих нижнюю челюсть с одновременной иррадиацией болей в области шеи или верхней конечности. Клиническая картина болевого синдрома в этих случаях не всегда бывает типичной, поэтому иногда не удается определить расположение основных участков болезненного спазма мышц.

Чтобы исключить многократное введение раствора анестетика в каждый болезненный участок жевательных мышц, мы предложили и успешно применяем с 1965 г. способ блокады двигательных ветвей тройничного нерва у подвисочного гребня [Егоров П. М., 1967] слабым раствором (0,5—0,25 %) анестетика без адреналина.

Источник: Пузин М. Н., Вязьмин А. Я., «Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава» 2002

А так же в разделе «Применение местного обезболивания »

- АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ

- ПАТОГЕНЕЗ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

- ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС

- Исследование мышц

- Методы визуализации ВНЧС

- Рентгеновская компьютерная томография.

- Методика исследования и анализа томограмм ВНЧС, полученных при рентгеновской компьютерной томографии.

- Исследование ВНЧС при помощи магнитно-резонансной томографии

- Методика исследования и анализ томограмм ВНЧС, полученных методом магнитно-резонансной томографии (МРТ).

- Анализ магнитно-резонансного изображения ВНЧС у лиц контрольной группы.

- СУСТАВНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС

- Методика компьютерного исследования и анализа суставных звуковых явлений при синдроме дисфункции ВНЧС

- Особенности клинического течения синдрома дисфункции ВНЧС

- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС

- ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИСФУНКЦИИ ВНЧС

- Методы ортопедического лечения

- Методики изготовления стабилизирующих окклюзионных шин.

- Физиотерапевтические методы

- Чрескожная электронейростимуляция.

- Лечебная гимнастика

- Аутогенная тренировка

- Блокада двигательных ветвей тройничного нерва по П. М. Егорову.

- Медикаментозное лечение

- Функциональная недостаточность щитовидной железы

Источник