Миофасциальный синдром и болезнь паркинсона

Миофасциальный болевой синдром — хроническое состояние, связанное с формированием в мышечной ткани локальных уплотнений в виде триггерных (болевых) точек. Боли провоцируются пальпацией точек, движением, приводят к ограничению двигательного диапазона, мышечной утомляемости. Диагностика осуществляется путём осмотра и пальпации, по показаниям проводится рентгенография, исследования соматических органов. Лечение включает сочетание фармакотерапии (НПВП, миорелаксанты, блокады) и немедикаментозных способов (рефлексотерапия, массаж, ЛФК, постизометрическая релаксация).

Общие сведения

Миофасциальный болевой синдром (МБС) начинает свою историю с 1834 года, когда впервые был описан феномен локализующихся в мышцах болезненных тяжей. В дальнейшем данный симптомокомплекс ассоциировали с ревматическим поражением мышц, воспалением фиброзной ткани, повышенной вязкостью коллоида в мышцах. Соответственно этим представлениям заболевание носило названия «миофасцит», «фиброзит», «миогеллёз». Современный термин «миофасциальный синдром» впервые был использован в 1956 году в фундаментальной работе американских медиков Дж. Г. Трэвелла и Д. Г. Симонса. Патология имеет широкое распространение, выступает одной из самых частых причин хронической боли. Заболеванию наиболее подвержены люди среднего возраста. У мужчин миофасциальный болевой синдром наблюдается в 2,5 раза реже, чем у женщин.

Миофасциальный болевой синдром

Причины миофасциального синдрома

Возникновение МБС связано с наличием в мышце ограниченных болезненных уплотнений — триггерных точек. Отдельная точка имеет диаметр 1-3 мм, сгруппированные точки создают триггерную зону диаметром до 10 мм. Формирование триггерных точек происходит под воздействием перенапряжения и травматизации мышц. Предрасполагающими факторами являются:

- Заболевания позвоночника. Остеохондроз, спондилоартроз, травмы позвоночника выступают источником болевой импульсации, провоцирующей повышение тонуса околопозвоночных мышц. Дополнительным фактором, провоцирующим МБС, становится возникающее вследствие боли вынужденное положение, приводящее к мышечному перенапряжению.

- Аномалии опорно-двигательного аппарата. Искривление позвоночника, укорочение нижней конечности, асимметричность таза, плоскостопие приводят к неравномерной нагрузке на мышцы тела. В перегруженных участках появляются триггерные точки, возникает миофасциальный синдром.

- Вынужденная поза. Работа в фиксированной позе, иммобилизация конечностей, однообразное положение постельного больного приводят к статической мышечной перегрузке. В условиях постоянной перегрузки формируется МБС.

- Стереотипные движения. Повторяющиеся однообразные двигательные акты происходят с сокращением определённых мышц. Перегрузка последних ведёт к образованию уплотнений.

- Нагрузка на нетренированные мышцы. В результате возникает микротравматизация, мышечное перенапряжение. Повторные неадекватные нагрузки вызывают миофасциальный синдром.

- Ушиб. Непосредственное травматическое воздействие на мышцу обуславливает нарушение структуры отдельных миофибрилл. Следствием являются дисфункция одних мышечных волокон и компенсаторная гиперфункция других. Последняя ведёт к перегрузке, провоцирующей МБС.

- Соматические заболевания. Внутренние органы тесно связаны с соответствующими мышечными группами. Соматогенная патологическая импульсация вызывает в скелетных мышцах локальное тоническое сокращение, длительное существование которого приводит к формированию триггерной точки.

- Эмоциональное перенапряжение. Многократный или хронический стресс, тревога, другие психоэмоциональные реакции сопровождаются повышенным мышечным напряжением. Возникающие мышечно-тонические состояния, сохраняющиеся после перенесенного эмоционального всплеска, способны провоцировать миофасциальный болевой синдром.

Патогенез

Результатом перегрузок и микроповреждений мышечной ткани является выявляемое микроскопически нарушение проницаемости мембраны миоцитов, высвобождение ионов кальция, повреждение белков, формирующих скелет клетки. Избыток кальция увеличивает сократимость миофибрилл. Длительное мышечное сокращение сопровождается подъёмом внутримышечного давления, что обуславливает ухудшение микроциркуляции. Сокращение мышц происходит с расходованием АТФ, для восполнения запасов которого необходим период расслабления. В условиях длительной мышечной нагрузки срабатывают компенсаторные механизмы: АТФ восполняется за счет имеющихся запасов, продуцируется путём анаэробного гликолиза. Нагрузка, превышающая возможности мышцы (в том числе вследствие нетренированности), приводит к срыву компенсаторных механизмов — устойчивому сокращению с образованием триггерной точки. Возникающий болевой синдром поддерживает спастическое состояние мышечных волокон. Формируется порочный круг: боль — мышечное напряжение — боль. Распространение болевой импульсации по нервным стволам обуславливает феномен удалённой боли.

Классификация

В клинической практике имеет значение различение активных и латентных триггерных точек. Активные точки — источник острой боли при движении и пальпации, могут переходить в латентное состояние. Латентные точки пальпаторно болезненны, активируются воздействием провоцирующих факторов. С учетом состояния триггерных точек выделяют три основные формы МБС:

- Острая — триггерные точки активны, обуславливают постоянный болевой синдром, усиливающийся при движениях.

- Подострая — боль сопровождает двигательные акты, исчезает в состоянии покоя.

- Хроническая — триггерные точки находятся в латентном состоянии, наблюдается некоторый дискомфорт в соответствующей области.

Понимание этиологии заболевания необходимо для адекватного выбора лечебной тактики. Соответственно, в практической неврологии используется классификация МБС по этиологическому принципу, включающая две основные группы:

- Первичные — возникают вследствие мышечного поражения (травмы, перегрузки).

- Вторичные — формируются на фоне заболеваний суставов, позвоночника, соматических органов.

Симптомы миофасциального болевого синдрома

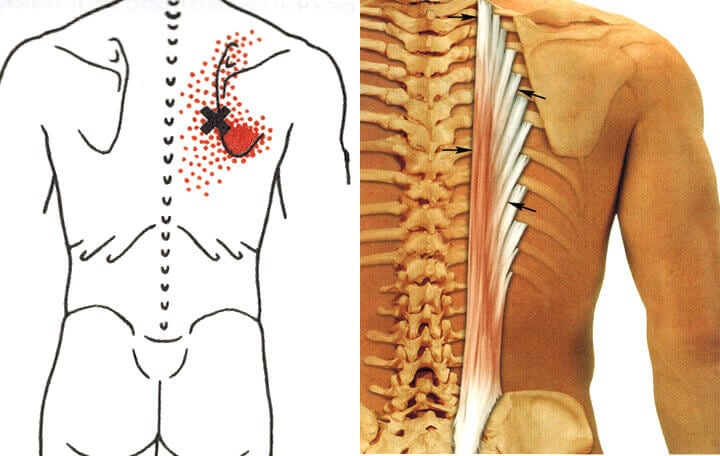

Заболевание характеризуется постепенным развитием болевой симптоматики на фоне постоянной перегрузки поражённых мышц. Миофасциальная боль ощущается пациентом как глубокая, умеренно интенсивная. Сначала боль возникает при мышечной нагрузке (движении, поддержании определённой позы), затем принимает постоянный характер, сохраняется в покое, усиливается при работе заинтересованных мышц. Зачастую наблюдается удалённая боль — болезненные ощущения локализуются в отделах тела, связанных с поражённой зоной. При поражении плечевого пояса отдалённая боль иногда выявляется в кисти, поясничных мышц — в ноге. МБС в мышцах туловища может имитировать сердечные, эпигастральные, почечные, печеночные боли. В отдельных случаях удалённая боль носит характер парестезии.

Миофасциальный синдром протекает с уменьшением двигательного диапазона, повышенной утомляемостью вовлечённой мышцы. Ряд пациентов рассматривают подобную симптоматику как мышечную слабость. В отличие от истинного пареза псевдослабость не сопровождается атрофическими изменениями мышц. Наиболее часто МБС наблюдается в мышцах шеи, надплечий, поясничной области. При шейной локализации заболевание протекает с головными болями, головокружением, возможен шум в ушах. Вторичный МБС часто остаётся незаметен за симптомами основной патологии: артралгией, вертеброгенной цервикалгией, люмбоишиалгией, болями при гастрите.

Осложнения

Миофасциальный синдром не опасен для жизни больного, но способен значительно уменьшить его трудоспособность. Хроническая боль физически изматывает пациента, неблагоприятно отражается на психоэмоциональной сфере, приводит к нарушениям сна. Инсомния усугубляет состояние усталости, негативно отражается на работоспособности. Качество жизни снижается, больному становится сложно выполнять повседневные профессиональные, бытовые обязанности.

Диагностика

Выявление МБС проводится клинически, дополнительные исследования необходимы для определения вторичного характера заболевания, установления причинной патологии. Диагностические затруднения связаны с малой осведомлённостью терапевтов, неврологов, вертебрологов, ортопедов относительно МБС. Основные этапы диагностики:

- Общий осмотр. Даёт возможность выявить скелетные аномалии, искривление позвоночника, нарушение осанки. Пальпация позволяет определить миофасциальный характер боли — ее усиление/возникновение при прощупывании поражённой мышцы. Одновременно пальпируются уплотнённые триггерные точки, нажатие на которые провоцирует вздрагивание больного — симптом «прыжка». Давление на точку в течение нескольких секунд вызывает появление удалённой и отражённой боли.

- Неврологический осмотр. Первичный миофасциальный болевой синдром протекает без неврологических изменений: сохранны чувствительность, сила мышц, рефлекторная сфера. Неврологическая симптоматика свидетельствует о наличии иного заболевания, не исключает сопутствующий МБС.

- Рентгенологическое исследование. Рентгенография позвоночника может выявлять искривления, остеохондроз, спондилоартроз, рентгенография суставов — артроз, признаки артрита.

- Обследование соматических органов. Необходимо для исключения/выявления соматогенного варианта МБС. С учетом симптоматики назначается электрокардиография, рентгенография ОГК, гастроскопия, консультации узких специалистов.

Дифференциальная диагностика осуществляется с фибромиалгией, корешковым синдромом, миозитом. Фибромиалгия отличается распространёнными болями по всему телу, сочетающимися с парестезиями. Корешковому синдрому присущи гипестезия, снижение мышечной силы, гипорефлексия, трофические изменения в зоне иннервации поражённого корешка. При миозите боль охватывает мышцу диффузно, носит ноющий характер.

Лечение миофасциального синдрома

Терапия МБС осуществляется неврологом, альгологом, мануальным терапевтом с участием массажиста, рефлексотерапевта, врача ЛФК. Лечение направлено на купирование боли, перевод активных болевых точек в латентное состояние. При вторичном миофасциальном синдроме обязательно проводится терапия причинной патологии. Фармакотерапия необходима в остром периоде, позволяет устранить болевой синдром. Осуществляется на фоне щадящего двигательного режима с использованием:

- Нестероидных противовоспалительных средств (кетопрофена, диклофенака натрия). Препараты обладают антивоспалительным, противоболевым эффектом.

- Миорелаксантов (толперизона, баклофена). Миорелаксанты замедляют процессы мышечного возбуждения, снимают тоническое напряжение, что способствует расслаблению спазмированных мышечных участков.

- Лечебных блокад. В триггерные точки вводят кортикостероиды, НПВП, местные анестетики. Блокады оказывают выраженный анальгетический эффект.

- Антидепрессантов (флуоксетина, амитриптилина). Применяются в комбинированном лечении длительно протекающего МБС. Устраняют симптомы депрессии, обладают анальгетическим действием.

Немедикаментозные методики дополняют фармакотерапию, необходимы для достижения стойкой ремиссии, профилактики последующих обострений. К их числу относятся:

- Рефлексотерапия. Иглоукалывание, точечный массаж проводятся с целью купирования боли. Прокалывание болевой точки снимает спастическое состояние триггерного участка. Аналогичным эффектом обладает акупрессура.

- Массаж. Первоначально показан миофасциальный массаж, направленный на расслабление поражённой мышцы. В период реабилитации для улучшения питания, укрепления мышечной ткани проводится классический массаж.

- Мануальная терапия. Используются методы постизометрической релаксации (ПИТ), миофасциального релизинга. Процедуры проводятся курсами, оказывают выраженный релаксирующий эффект.

- Лечебная физкультура. Занятия начинаются после стихания болей. Упражнения нацелены на тренировку мышцы, повышение её устойчивости к нагрузкам. Рекомендовано посещение бассейна.

Прогноз и профилактика

Миофасциальный болевой синдром — хроническое заболевание. У большинства пациентов комплексная терапия позволяет добиться латентного состояния болевых точек. Последующее сохранение латентности достигается путём исключения провоцирующих факторов, регулярных занятий ЛФК, периодических курсов массажа. Первичная профилактика МБС начинается с детского возраста, предусматривает формирование правильной осанки, приучение к здоровому образу жизни, занятия спортом, своевременную коррекцию костно-мышечных аномалий. Вторичная профилактика включает избавление от лишнего веса, правильную организацию профессиональной деятельности, ежедневные занятия ЛФК, соблюдение режима дня.

Источник

Боль – признак многих неврологических и нейрохирургических заболеваний: патологии сосудов, воспалительного процесса, новообразований, травматических повреждений головного мозга, полинейропатии. Она значительно ухудшает качество жизни пациента. Миофасциальный болевой синдром является проявлением первичной дисфункции миофасциальных тканей.

Врачи Юсуповской больницы выявляют причину боли при помощи современных методов исследования. Для обследования пациентов используют современные аппараты европейских, американских и японских фирм.

Неврологи применяют индивидуальные схемы терапии болевого синдрома, применяя лекарственные препараты и немедикаментозные методы лечения. Наиболее сложные случаи заболевания обсуждаются на заседании экспертного Совета. Кандидаты и доктора медицинских наук, врачи высшей категории, являющиеся ведущими специалистами в области неврологии, принимают коллегиальное решение. Наиболее сложное лечение можно пройти в клиниках-партнёрах.

Миофасциальный болевой синдром развивается на фоне рефлекторных мышечно-тонических синдромов и осложняет их течение. Компрессионная радикулопатия, рефлекторный болевой синдром могут иметь острое, подострое, хроническое и рецидивирующее течение. У 85% пациентов с миофасциальным болевым синдромом неврологи определяют признаки дисфункции стволовых структур. Боль вызывают вертебральные и экстравертебральные заболевания.

Вертебральный синдром включает следующие симптомокомплексы:

- болевой (боль и болезненность);

- фиксационный (снижение объёма движений, деформации, мышечно-тонический дисбаланс);

- морфологический (обусловливает возникновение вертебрального синдрома).

Среди мышечно-тонических реакций, которые обусловлены остеохондрозом позвоночника, выделяют региональные вертебральные синдромы (боль в шее, грудной клетке, пояснице) и экстравертебральные проявления (боль в верхних конечностях, ягодицах, передней области грудной клетки, миофасциальный синдром тазового дна). Вследствие спазма сегментарных мышц происходит иммобилизация поражённого сегмента, что со временем поддерживает боль. Излюбленными местами локализации мышечно-тонических синдромов являются трапециевидные, ромбовидные, лестничные, грушевидные, паравертебральные и средняя ягодичная мышца.

Причины миофасциального болевого синдрома

Выраженный миофасциальный болевой синдром возникает под воздействием различных факторов:

- стрессы вызывают развитие напряжения и спазма скелетных мышц, которые сохраняются после прекращения воздействия на организм стрессовых факторов;

- функциональная перегрузка отдельных мышечных групп при разной длине ног, нарушениях осанки;

- перегрузка отдельных мышечных групп при длительном нахождении в вынужденной позе или постоянных стереотипных движениях;

- спортивная травма, прямое повреждение мышц в результате дорожно-транспортного происшествия;

- длительная иммобилизация при вывихах и переломах конечностей;

- прямая травма мышц в результате ДТП, спортивные травмы;

- заболевания внутренних органов, при которых болевые импульсы из поражённого патологическим процессом внутреннего органа приводят к защитному мышечному спазму.

Врачи Юсуповской больницы индивидуально подходят к лечению каждого пациента. Неврологи определяют причину болевого синдрома, назначают лечение, направленное на устранение причины боли.

Проявления миофасциального болевого синдрома

Пациенты на приёме у невролога предъявляют жалобы на боль в шее, пояснице и в других скелетных мышцах. Интенсивность боли уменьшается после отдыха, при растяжении и разминании болезненной мышцы. В пораженных мышцах врач или пациент может прощупать мышечный тяж. В нём определяются уплотнённые болезненные участки – триггерные точки. Давление на них вызывает как местную, так и отражённую боль.

Диагностика миофасциального болевого синдрома не вызывает трудностей. Невролог устанавливает диагноз на основании жалоб пациента на наличие хронических асимметричных мышечных болей. При осмотре врач прощупывает болезненные мышцы, выявит триггерные точки в них и выясняет причину возникновения у мышечно-фасциального болевого синдрома.

Выделяют 3 стадии течения заболевания:

- первая, острая стадия характеризуется постоянными, интенсивными болями, причиняющими пациенту страдания, причину которых пациент объяснить не может;

- на второй стадии болезненные ощущения возникают лишь при движениях и физических нагрузках, во время покоя боль отсутствует;

- на третьей стадии у пациентов сохраняются неприятные ощущения и некоторое нарушение функции поражённых мышц.

У больных с мышечно-фасциальным болевым синдромом всегда присутствуют нарушения подвижности поражённых мышц. При хроническом течении заболевания состояние пациента страдает не от самой боли, а от сопутствующего снижения физической активности, депрессии, нарушения сна, социальной дезадаптации. Для того чтобы выяснить причину боли, врачи Юсуповской больницы применяют следующие методы исследования:

- рентгенографию позвоночника;

- спондилографию;

- магнитно-резонансную томографию;

- компьютерную томографию.

Лечение и профилактика миофасциального болевого синдрома

При наличии острого болевого синдрома лечение заключается в применении ненаркотических анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов. Вначале их вводят внутримышечно, а затем принимают в виде таблеток. Для профилактики осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта применяют ингибиторы протонной помпы. При выраженном болевом синдроме применяют мелоксикам-ратиофарм. Местно используют лидокаиновые пластыри.

На втором этапе лечения острого или выраженного болевого синдрома пациентам назначают трамадол. При присоединении нейропатической боли применяют антиконвульсанты второго поколения: габапентин и прегабалин. Карбамазепин относится к противосудорожным лекарственным средствам. Он обладает умеренным антидепрессивным эффектом, оказывает анальгезирующее действие. Финлепсин и Финлепсин 200/400 ретард принимают перорально.

Снижение мышечного тонуса вызывает баклофен – миорелаксант с центральным механизмом действия. Препарат обладает одновременно обезболивающим, подавляющим и миорелаксирующим эффектом. Применение миорелаксантов позволяет избавить мышцу не только от активных, но и от латентных триггерных точек. Одним из наиболее популярных миорелаксантов центрального действия является тизанидин. Толперизон влияет на все звенья болевого синдрома: вегетативную нервную систему, мышечный спазм. Его назначают совместно с нестероидными противовоспалительными препаратами. Толперизон применяют при проведении нейромышечных лидокаиновых блокад. Депрессивное состояние у пациентов с хроническим миофасциальным болевым синдромом является показанием к назначению трициклических антидепрессантов.

В Юсуповской больнице для лечения миофасциального болевого синдрома применяют рефлекторные методы лечения. Рефлексотерапия вызывает общую релаксацию, устраняет болезненные мышечные спазмы, нормализует психоэмоциональный фон пациентов. Наиболее часто для лечения мышечно-фасциального болевого синдрома применяют иглорефлексотерапию, магнитотерапию. С целью инактивации триггерных точек применяют лазерное излучение. Для уменьшения боли проводят мануальную терапию, отпускают физиотерапевтические процедуры.

Профилактика миофасциального болевого синдрома складывается из мероприятий, направленных на лечение основных заболеваний, вызывающих боль. При остеохондрозе позвоночника пациентам рекомендуют соблюдать правильную позу туловища, уменьшить статическую и динамическую нагрузку на позвоночный столб. При сколиозах позвоночника проводят ортопедическое лечение с целью коррекции искривления позвоночника.

При синдроме короткой ноги пациенты проходят лечение у ортопеда. Применяются специальные ортопедические стельки для обуви, которые помещают под пятку укороченной ноги. Пациентам с синдромом укорочения половины таза рекомендуют подкладывать под область ягодиц при сидении специальную подушку или валик.

При наличии сутулости проводят лечебную физкультуру, массаж, рекомендуют ношение ортопедических изделий в виде специальных корсетов для исправления осанки. С целью исправления «греческого» типа стопы назначают ношение специально сконструированных стелек.

При наличии миофасциального болевого синдрома позвоните по телефону. Вас запишут на приём к врачу Юсуповской больницы. После обследования вам составят индивидуальную схему терапии. В лечении пациентов, страдающих миофасциальным болевым синдромом, принимают участие врачи разной специализации: неврологи, травматологи, ортопеды, мануальные терапевты, реабилитологи и психологи. После лечения пациенты получают рекомендации по профилактике заболевания.

Источник