Нарушение гемостаза при геморрагических диатезах и двс синдромах

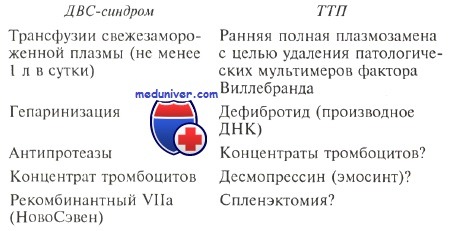

Лечение нарушений гемостаза у гематологических больных – терапия ДВС-синдрома, ТТПСовременная успешная терапия основного заболевания — необходимая предпосылка предотвращения и эффективного преодоления нарушений гемостаза у гематологических больных. Пример купирования с помощью ATRA тяжелейших, часто смертельных, нарушений гемостаза при остром промиелоцитарном лейкозе является наглядным свидетельством справедливости этого положения. При ряде миелопролиферативных заболеваний особое внимание должно быть уделено нормализации клеточного состава крови и показателя гематокрита. Так, при полицитемии это достигается повторными кровопусканиями при одновременном назначении антиагрегантов: ацетилсалициловой кислоты в малых дозах (160—250 мг/сут), тиклопидина (тиклид) по 500 мг/сут либо клопидогреля (плавике) по 75 мг/сут. Следует помнить, что нормализация показателя гемоглобина не всегда устраняет угрозу развития тромбозов и геморрагии у больных полицитемией. Это связано с тем, что во многих случаях эритремия сочетается с гипертромбоцитозом, от степени выраженности которого зависит возникновение как тромбозов, облитерации артерий, ишемий и инфарктов органов (при увеличении содержания тромбоцитов в крови до 1000,0—1200,0•109/л), так и весьма опасных геморрагии (при уровне тромбоцитов выше указанных цифр). Как отмечалось, указанная закономерность полностью распространяется на эссенциальную тромбоцитемию и другие миелопролифе-ративные заболевания, протекающие с гипертромбоцитозом. При содержании тромбоцитов в крови менее 1000,0—1200,0•109/л следует назначать антиагреганты, тогда как при более высоких показателях и преобладании геморрагических явлений лечение антиагрегантами противопоказано и должна проводиться терапия препаратами, подавляющими продукцию тромбоцитов (гидроксиуреа, анагрелид, ИНФ-а и др.). Если в процессе такого лечения содержание тромбоцитов в крови составляет менее 1000,0—1200,0•109/л, с чем сочетается резкое ослабление или полное купирование геморрагии, то в связи с переходом процесса в тромботическую фазу необходимо назначать антиагреганты. Лечение больных с неопластическим геморрагическим и тромбогеморрагическим синдромами проводят по общим правилам терапии острого ДВС-синдрома массивными трансфузиями свежезамороженной плазмы под прикрытием малых (профилактических) доз гепарина (по 2500—5000 ЕД 2 раза в сутки подкожно), либо низкомолекулярного гепарина фраксипарина (0,3—0,6 мл подкожно 1 раз в сутки), либо фрагмина (по 5000 ЕД подкожно раз в сутки). Основные методы терапии ДВС-синдрома и ТТП

В связи с резко выраженной первичной и вторичной активацией фибринолиза при ОПЛ и у части больных ОМЛ дополнительно показано раннее внутривенное капельное введение антипротеаз, например контрикала по 100 000 ЕД/сут или других препаратов этой группы в таких же максимальных дозах. При резко выраженном геморрагическом синдроме, особенно при профузных желудочно-кишечных кровотечениях, наряду с указанной терапией повторно вводят внутривенно концентраты тромбоцитов и применяют локальные гемостатические воздействия. В случае малой выраженности геморрагии и при наличии массивных тромбозов имеются основания для лечения больных не свежезамороженной плазмой, а супернатантной ее фракцией. В этой фракции снижено содержание фактора VIII, фибронектина и фибриногена, но полностью сохранены все физиологические антикоагулянты и плазминоген. Неопластический ДВС-синдром часто переходит в инфекционно-септический. Кроме того, больные лейкозами предрасположены к различного рода инфекционным осложнениям. В связи с этим особое значение имеют мероприятия, направленные на предупреждение таких осложнений (асептические палаты, минимальный контакт больных друг с другом и с посетителями и т. д.), а также санация желудочно-кишечного тракта невсасывающимися антибиотиками с одновременным назначением бактериальных препаратов, не чувствительных к антибиотикам и способствующих нормализации микрофлоры кишечника (энтерол и др.). Быстрое бактериологическое исследование крови, выявление очагов инфекции, нередко протекающей при лейкозах со слабовыраженной клинической картиной и без образования гноя, определение возбудителей инфекционных осложнений и их чувствительности к антибиотикам — все это позволяет своевременно начать обоснованную антибактериальную терапию, без которой не может быть купирован вторичный инфекционно-септический ДВС-синдром. Следует также помнить, что часто при лимфолейкозе ДВС-синдром изначально является инфекционно-септическим, а не неопластическим. Основой патогенетической терапии ДВС-синдрома при лейкозах, как и при других видах этой патологии, остается заместительная терапия внутривенными введениями больших доз свежезамороженной плазмы (более 1 л в сутки), а также антитромбина III и протеина С. Таким больным в полном объеме должно проводиться лечение синдрома полиорганной недостаточности по принятым в настоящее время методикам в условиях хорошо оснащенного реанимационного отделения. Такие же реанимационные мероприятия необходимо включать в комплексную терапию ТТП (синдром Мошковица) и тяжелых форм ВОС. Основу патогенетической терапии ТТП составляет возможно более ранняя полная плазмозамена, которую можно повторять с интервалами 2—4 дня несколько раз. Одновременно в комплексной терапии ТТП используют внутривенные введения дефибротида в тех же дозах, как при лечении ВОС. Применение дефибротида при ВОС составляет, как и при ТТП, основу патогенетической терапии. В определенных ситуациях, особенно при глубокой тромбоцитопении и интенсивной кровоточивости, в том числе в терминальной фазе ДВС-синдрома, в терапию необходимо включать трансфузии концентратов тромбоцитов, а при высокой спонтанной агрегации тромбоцитов и блокаде микроциркуляции в органах — антиагреганты (аспирин, плавике). Основу терапии онкотромбозов составляют подкожные введения профилактических или лечебных доз низкомолекулярных гепаринов, из которых наименее геморрагичны фраксипарин и фрагмин. – Также рекомендуем “НовоСэвен в лечении нарушений гемостаза – эффективность” Далее рекомендуем для ознакомления следующие статьи:

|

Источник

ДВС синдром в онкологии. Гемостаз при хронической почечной недостаточности

Онкологические заболевания повышают риск тромбоэмболических состояний. Особенно высокому риску развития ДВС подвергаются пациенты, страдающие диссеминированными формами рака, острыми лейкозами (в первую очередь острым промиелоцитарным), хроническими лейкозами (при властных кризах).

Развитию тромбоэмболических осложнений при онкологических заболеваниях способствуют:

• высокий уровень клеточного повреждения и распада;

• выработка клетками злокачественной опухоли прокоагулянтных субстанций.

ДВС у данных пациентов протекает в стертой (субклинической) хронической форме. Однако хирургические вмешательства или инфекционные осложнения часто приводят к обострению ДВС.

Хронический ДВС характеризуется полной или частичной компенсацией гемостаза, но у большинства больных имеются специфические изменения показателей свертывающей системы: увеличивается количество тромбоцитов, возрастает содержание факторов свертывания, а также продуктов деградации фибриногена, фибрина. Несмотря на это активация гемокоагуляции имеет менее выраженный характер, что подтверждается нормальными показателями свертывания крови. Уровень AT III снижается незначительно, активность фибринолитической системы несколько падает.

Установлено, что при метастазировании опухолей хронический ДВС диагностируется у 75 % больных. Нарушения гемостаза нередко проявляются тенденцией к кровоточивости, однако склонность к тромбозам, тромбоэмболическим осложнениям у этих больных представляет гораздо большую проблему для терапии.

Ткань поджелудочной железы богата тканевым фактором и содержит трипсин — протеолитический фермент, который активизирует свертывающую систему крови. Новообразования поджелудочной железы, тяжелый панкреатит, а также хирургические вмешательства на этом органе резко увеличивают риск развития ДВС или тромбоэмболических осложнений.

Химиотерапия провоцирует обострение хронического ДВС и развитие микроангиопатической гемолитической анемии. При злокачественных опухолях мочевыводящей системы, мела-номе и промиелоцитарном лейкозе возможно развитие геморрагического диатеза (капилляротоксикоза). Причиной этого осложнения является резкое увеличение продукции ферментов фибринолиза клетками опухоли данной локализации.

Гемостаз при хронической почечной недостаточности

Роль почек в поддержании физиологического состояния гемостаза крайне велика:

• почки вырабатывают и выделяют в кровь и мочу факторы VIII, VII, IX, X, тромбопластин и некоторые другие;

• почки синтезируют противосвертывающие факторы: гепарин, урокиназу, тканевый активатор плазминогена, соединения, ингибирующие фибринолиз;

• почками поглощаются и катаболизируются фактор XII и часть фибриногена. Фактор XII необходим для участия в синтезе коллагена базальными мембранами капиллярных стенок в клубочке.

При патологии почек снижается функциональный вклад этого органа в гемостаз и возникает процесс локальной активации системы свертывания крови. Этот процесс способен перерасти (при определенных условиях) в диссеминированное внутрисосудистое свертывание. По мере прогрессирования почечной недостаточности тяжесть нарушений гемостаза прогрессирует, возрастает частота геморрагических осложнений. Геморрагический синдром встречается более чем у 50 % больных ХПН. Кровоточивость носит гематомно-петехиальный характер, типичны носовые, десневые кровотечения, кровотечения из желудочно-кишечного тракта.

Для больных ХПН характерны разнонаправленные изменения гемостаза (возможны как гипер- так и гипокоагуляция); нередко наблюдается наклонность к тромбозам — возникают тромбозы мезентериальных сосудов, вен сетчатки, тромбоз артериовенозных фистул. Во время диализа у этих больных тромбируются фистульные иглы, мембраны диализатора. Превентивное введение гепарина не препятствует развитию тромбозов.

В лабораторных тестах имеются характерные для больных ХПН изменения:

• снижение агрегационных и адгезивных свойств тромбоцитов — тромбоцитопатия. Количество тромбоцитов нормальное либо имеется незначительная тромбоцитопения;

• повышается содержание фибриногена, возрастают ПДФ, появляются аномальные формы фибриногена, тесты паракоагуляции положительны. Образовавшийся сгусток неполноценен, так как снижена фибриназная активность, замедлены процессы ретракции сгустка;

• изменения фибринолитической активности как в сторону активации, так и угнетения фибринолиза;

• развивается анемия, но повышается агрегационная способность эритроцитов, чему способствует увеличение содержания крупномолекулярньгх соединений, в первую очередь фибриногена, бета-липопротеидов.

Все вышеуказанные клинические и лабораторные изменения свидетельствуют о наличии хронического ДВС-синдрома. Декомпенсация нарушений гемостаза возможна в терминальных стадиях заболевания, при наличии гнойно-септических осложнений и в посттрансплантационный период.

– Также рекомендуем “ДВС синдром при хронической почечной недостаточности. ДВС синдром как осложнение беременности”

Оглавление темы “ДВС синдром в хирургии. Парентеральное питание в хирургии”:

1. Гемофильтрация при ДВС синдроме. Синдром массивной гемотрансфузии

2. ДВС синдром в транспланталогии. ДВС синдром при трансплантации печени

3. ДВС-синдром после искусственного кровообращения. Причины ДВС синдрома после искусственного кровообращения

4. Травма. ДВС синдром при травме

5. Гемолитические трансфузионные осложнения. Причины гемолитических осложнений в реанимации

6. ДВС синдром в онкологии. Гемостаз при хронической почечной недостаточности

7. ДВС синдром при хронической почечной недостаточности. ДВС синдром как осложнение беременности

8. Парентеральное питание в хирургии. Принципы парентерального питания

9. Оценка эффективности нутритивной поддержки. Осложнения парентерального питания

10. Парентеральное питание при заболевания печени. Парентеральное питание при панкреатитах

Источник

·ðS¥BjýÚ;ëlÆtï«Çb§øI?:±ØÊ«åEÂøbÈøåTÎP£ïGì|ÇèéÉ`uI# üo6î·¬¥#ã}ñ¾;P©}æË-88ÍHA½æR”Ƹg¼3¶#Ø

ü=B3ÌâáÎz%Ï¥!þPW§O8ò@Øb·ùØÜe`î¿m°%o

û÷ýÞ_WåØæn¦Õ»ÃÕÚ[xî.Z¾S#X¦¾VÓºð¾.rþ¾×´y;-uûJº´ PéÐF±Cé©ÒÌ·y-Þoî¦jëûÜÎ>$ð§/·ºeuë}m¿h×a ®æ}ÿr46ÿÂØTºÁkN¨?&©ýCö`KÉ©’Ï*8òÀ?lÉ6Û=Ñ@_éάØôõþúÌ¡{óû’NZj

äÙzÂã

Üù=òÐyæ`ä#ÿ¯73Cz{éÍÝÞ¤7`#õ¢!þmRjòû:p¡åc{õÐ+æP^ì;0òtÀ3ìÙþ³$y×TëÚÎ8BKwg¼ÍPs߸Þê,½ÌßÜ«´YDó6!# ÉoÇãWøû¶ë±À¶ëº%.ë¯Ý+Ç;´ë»¾Ð+RÀS¢Þ¤éä%ñe^Ôâþ|?

”µìxö

¢áÛ¶SgÍûg{v,Ñ

ÍÍ”Èx_øÏò3F»P

endstream

endobj

5 0 obj

>

endobj

6 0 obj

[ 7 0 R]

endobj

7 0 obj

>

endobj

8 0 obj

>

endobj

9 0 obj

>

endobj

10 0 obj

>

endobj

11 0 obj

>

endobj

12 0 obj

>

endobj

13 0 obj

[ 14 0 R]

endobj

14 0 obj

>

endobj

15 0 obj

>

endobj

16 0 obj

>

endobj

17 0 obj

>

endobj

18 0 obj

>

endobj

19 0 obj

>

endobj

20 0 obj

[ 21 0 R]

endobj

21 0 obj

>

endobj

22 0 obj

>

endobj

23 0 obj

>

endobj

24 0 obj

>

endobj

25 0 obj

>

endobj

26 0 obj

>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.4 841.8] /Contents 27 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 7>>

endobj

27 0 obj

>

stream

xÅ9$·ÎÿСe kyÀ îÃ(ØLph9râÿ7ß#Y,Nk½+Aê9,¾ë{‘çòõ·Ëëë×_»}¿Üßû·/_?Ø

²Ë·?^¾ÐqÿÒaò¢µØ¨¾|ûÏËrù·ÿßß^¾üþË/ÿ¼|ûÇËw·8n@»

L»Áï¯ñ7÷ßÇÎÝBíWé?Í~þó¾Oü¶Ë´B0·õ+Ý×÷=ß¿;GÚÆK¹·Ttl`mDûåý×Çå¸JW{¦$®*²ISâHòçSoû*÷

æ;¥þê>ûÕø?vÆѳSQLPv¿úß)ËûÚñP©=¬)ëÝÆð¸áW-cxÇÆ7eJùH/!)áß»_YxA|’Èð®ðN2ÿ¹SV+YWåM[I

ù=Ý&ºÝä=¾VçM»JÕ-¿6>8Txr+oËgLÜ2ÓüQÃtä3¡´ch&Ý$ÿR§NYÚtµ1a£úÞÝ$W

J>Hâg01l’ÒZh{ôêµÐ·sN;$Ø0cææÑ-w9ÛlÙÄÿÓ_’ê^OZê.¼DÖ*i÷ÄÞ[ü> óX¾E¹Y-iÕ|3íg áÔÔûá`©’&ÂmmP¢%&)fæGäűtëÎ9#VN%rãæ9bÁRO¬JÄ~/À¹ÒPI²yeÏ@x@`'”^¡¾E·yO?¢ñtZD£¬+2Àóª+ÄgÞ߸ȡháÇÚÁ#=?¦Î¹å°ä°y¬b´Ýt«3¥RÇJ¥¬Ãûç,.õìÒe,Qq»Àfá»VQ¿Ù²?ðÁgÔë õZoú9K=õ¦ÇO+O¢Ö$ètË4(çÄâ{F¼¯øfåsÄ¥xº½F02nSáAÉw»¼ñ;ÙÇC£O:Äiç£dìåf

£5ÇÍÍè3ð

°À:ãæpf¶ K²Ñ’%z ßîQ`7àÞF¹0¶úröÔÓTLhçjãOÒzÚïvëêYB©ÄB%¤8Xu X®î©W²«m×dó¶b:H×iüö-)ÜwÊJúpÙ8ǹF0¶QÞ&

ÂËÄ6~q3+lc2oX½~BÊîÙíðYããáÃ}{å§åwüO*?Xêÿñ?*ruÊ/rzÆn$(Rà÷FßWÐYêÍ6ì

MDãÎEdE·0çl¼æm3ä¹s/ÜÐ&ZváHÅìS

`Ò±`ÌÔªv, $Tß¼íðç§boÂ4ÜÊhYKÇrûàÂ,#ñsMIÜ’ùFLCöyìÂuæ

yr]Á?P

§«S@Ð%>Ðv½¨)k&¹¼TE’ë¬3kÔZÍg×

=°¢!ÓgNãnÑÀ

Í÷âkùZà» v¡2eí$£N

%µ`af^׺÷½°ñQóZJ×0(.ºW3àM¬¨aªj#*@1íQÓX”¸ýCF²×a

½?bÒ

ǧräâ»Ä=#7°0ËÍ|Zn0?MÞâ

Éb!:,óÍÃ{áEÖ¹ít¥iÚuH?ô¦(«Á@³ü

uhå71øÚ.|KJ$

ãj`vceeRAµ5`ñ2îβãyÁzÂrÄ--uMlJ»,ÓNÓЬâfk§Ñî¶qjÚkÊ

¶1#mÃìaõÞÙÉqæÉÔ%”³ã¸áÆrÑTyµ)¼Ð,Í

R{0OÇ”cs¹ZuùùÇÇ·ÇtXX¿«ã©ÃO¶>À}ìÉÎ’ËUÓQò0jØoQÈxÒ1ò

ÍêÅèv¢J,

!¿uû±ÎÂh0.Xáá$9zHÒ°Ó^ªºMÑÛU¤=T&Ð)Ü0zéëïéz¬×b`svÈØGÈÞ[Ú©ÞºÁƤ¾á$ÁÏ>ÌNX V[>ÒÜ2·Ýéé`

XíPUcU)UWµIz²6ÈÊ2×L/jÐ`â§Y

eYI´,èAd;yaSBK=ê$ìg³Ø@Ær3DhA²]Æäììb2hð«ª#»”öM«Hí÷D?u[¸ÃÎyɲ,Qæ¯ ¡ïSöÙ9ûp0B>Á?6RþÊzw¶+ÿ°5¥Ü7DÆâð»Þ4DÇ”½!RZ{øÆòãÇoT}Ú &¶l ½¢Ü2?`ÐÀ7$c¯Q÷ Â%^Éʨ·ú&A’ìî¶Þ¡^§Õó2uu¢ÚÆIF/3?N° nÿ5Û+5;MT_º;ÒòôÝnÜ·ý#5¨½Nfæ;ñçüé°se&(k..’ÁÌsät1HÉÞðX¯;²d~-xß[BW-jb;³ïN{Ç

(·SOUg5¦¸§-|2!÷ÿ sÃÎè8×I!®àÀ4ôߢ~ï|$’Ê% `Q@!>JO¥g¤Q9w,

A« 9¦ òÀîi²ïàÆ÷èÊV§:NNÀ¹HîA(Y¶³

V¿³ãÈGë+”©ú rÏq19I,sÖJÜ+_½âñ(î·)q9 0eú2ØÂn7(E;¸Üâä#8Íè°pÞºM-0!

É

jÓsÕÆ}¬¦¢GÑÕhrjkùÊlpá𨧦BÜ9ü©²º¼:>Ã)ñöº§ïu ÇtZߨiw”Ðc ÝXoØÞBn(ô·¥§-F©’ûk·µßÅ*såé ýZÆÙ«ÿ¤½¢Wñß]qr.>ÁÃÕÎûÿøö©l cüP

¹ ®”&c>ää8üó ²³Èżeiý]-Æî¤È4¤ã¸k àdódQ)0âÊ wªã5ùûor593RCDx¨ )ýeJÄÎýNÌA¹@¿Òv¦szº¨)l«¨õN÷VØV²ùSW1ÕÁbX|ä9édz¥¤ó:>y’Ú±_KìD¯½h)÷¼èJ|5]µçEÐ ¨Â5K>sr2uu>%gãW§.¦û>æ>#PÃ~æ!H½ðÆ>~M4gÜÇiZv=ó^ù^qç±iÇq¡GL¦ò VàEÙÔé-zu0]ØÐðBr[Ô¨C²NrssX=®T

à R³¥@²±!÷5kÜ

äzË2,äLmÏX|,gJwq?åiû¼We⫲B¢æªÒadfÈEyË-FJ/æl²55&ÛÐIqÚ²Ä`¬û;¬Ö½%µ_cyâ]´ø¯èº4¿+ÕP¸qô úR£B:Ûá;(ïbU-ÈD²$9$ßì«Qx,ËäÒRàI_±l,°¬ BÖMùóëPÅ@ß~Ä$fk)(¡Xp¹ª²³jo¥V3_P]V¼9^ßÒ¬}Ê@-ßë`úRÁÁÜé«VâΫVfZd°ÐBG,ôG?º¬Ã r1&Ù5,E’ä&”ËÕ¡Ù2Ô0¡äÖÓY¦~µ¨³ÖÀ*,íóÆmÝåMí¥~}1foÑÒ¥²5ÓË# ÂÒÍ)¬)þË3qÒvð¿Åáª9:Û¨ºZSÃÊ3YaÌ;{²2I[J&=^V²}°q©àÆÕîPb8´gï7ÚíÌÃÄ٫ٮæX¥”¾ LÖ¡å·G,õ*lÈ¡eXÿ;O¶ú

îz{MB©8¨VI“Tw®Z*ð¨Fû|Èü=>ÍS¼Lf’VyùE3ulõ”:.I¨mÂëÑÂÛ- nÎGÇýGìAw÷ßÌArÿQ>4:X^¤¨²ò·º0âð¾(¦ èë¬2©µmèn¬;Owì×$ûYC)F2=qìLȯ8ôË0 |Îøx1Ý/´¯dÆWm©ùøö¿Óý²¨´T¸

+’¬v°ÆÓÁ;%kä#J¤?hi!P’TAîÌ: ôIIS³

ÀYs?äQftGv3¶GÄæqrÃÑg¦Ðæ,3§fêt

G¦¹c3ªá*Dß!Áx`b4ÃУ>îy9¥?L

CD

% +&ý,Þ Ã¤üb§NÎ~`TÜ Í¨rqo¥^äÂ,y±´t«rÖâ=Õçê¨ñ9}4Ï)²b>OæÜ`0}7çttß,8°yØvÊ*ä4è:ø;DJñÍ9FI.ùè³gb=ÿ)Ù³oG²ÓP¤}d

|ý?JàèĶK¾ímÚ ÚRõÞ&´ÃªÂpJO’ùÊY?P´ªr ÅjéIÆçç¯ê

Ë+ÐÉÉï¾ ÷¼Òä¦ëÒ=¢°(: ð(ª¡2¾õk#E¢_q|w>ù Ý ÂðÝ@¬ù= :UÄÒóÌK@c³²5Rc$k(TÓ÷¶¤î^à”ÔEX]øDpU?°(¸ý¨p[êzàz¼¹gBΰYÝ~ݸ)kUùq&ðµðÍ3dÇÌmÞ¡9z^ÁÊr8nì:ë>==;FT3_PǶQËáf¸YGɨ>`ê ùå sçw1_@© У9ÄLT-b&zv1EAWÆÂ

êGÀ úÚ.§2wQx|lÕÉ«’!#%õäÏÂ5Xq.´3ÓkmºÐÚ!³GáR{ä¢4NqÜ·ÔºÀV´÷iê tA åú{Ãõñ’Ñèx£¸ßº%h©§~¥PáL;Vè¡mìÌîö”XTØ%Ìv$qsCF

a2£0äMñ:[úáÒg&6?$2´ÀiEè^”ÆÊ$QǶeÃ’£%Ó

hc´àÅ$Û¯U.Âùë% «VkYö½©/¸âJF|ênû×£àxNJ¹oUÔàöU= @Óû¾5§øàQwºÓR¥þÀâÕôWQßmD Në0¡wJR^WÛ1axiPY ‘ÝÈdRº

+¼U1XºE)¨ÏQD0t{LÔT&{©/S/ÖàDð¥ÞFÃÃYðéÐð’DOpxÕ:á YÜr9F=}¸ãÎ.nº;ØÃ!¨g1[¡yrv¨=Åæ2Ej

E·,ü$/AsÍmç2ÌÌïs78¸’

ßòz§®æ±Â

i$t«óhÚ/L[~tã>3ðÎgÇøÍàÊ~¸·î®Wð¶EØè÷³Â

óöhè{¬ôª

ü´½#âfò>þs=Ojè¦âúCÇÖ¶aÀó8?ÕaÊKiÞ

þ@ä65×Ý

ówWß°Ww¯

ʤµð8ÇNpá²mc

WOî- ¦8;´,K÷ê_]Å+ÄãSrCCDVeÒcÎ!Ãê5kðy

ÍaYJÚ Âs.=Zb.=ÏÄ5AozÆô³ºu¶1Õ°-Vä!®®ÐdÑëézÚÖ

c¯~ñRêAÛ÷cÑ-ÉÊâ,2ðÉâ8u

-§’2A4ö=±÷¥[u(®Üu,L~}×ñÉ.WµÛ”ÝçJ

Å

÷Ëäv¾Ai ¼x½¡¦a2¹5.ÝÂ!uk¼(+©X”f©Ög~Å!ÀS>”UMK¼ôS@ÛÞ¦z

]Ä!ºùȦ 6 ·²]ÏtËòÑb,û ¨:®1è3ù[Ûñ~VD£hâUÅ9

%R5âÅi¹3,¦¼¤

(J:\õý oâ@dyþlb³ØC`ZçDÙÐMtWpLl±£(1-ŵvU]]ØÔ%(Eß.pQ

èѽjø·àÜ¢0o:4åyýSÊq u/Äu£üÙééivVl&袪Ç_:8ªTH=¦Ì_öD#ÊçC`>åú ÇÎ[¾pH}n¡ØmmÒú; 9Ìb#sFpÏC+|Q´/yh0ùg°ìʬ²d¬øVKÔ’Êhoóxã3;¬rÓædHísOÓw¨]Æ.=æ:¡ôbgMoÚiP`’¼ÛÞA·«W.Á¸#’Â:¦§Pt:µ?ÔÞ¥é8é

oQÇÛÝ`o)²·%KÚÇéãý ÃRÿ>·.à{ÓüÛ9Èñõ8¦Ojÿò÷¾ùLeèH’ÔŦêµÚ^tíì:LÌg%J

KºÛÙµ«Ü >¸6KX j=çÑ:èuÎëãªä

W7Úî¼tngËáls á^fjCb=8PGLõ¼>§ANþ K9ILYw¨ §^ëá±où-k/ÖðÎ-Q棴eàN¤h}»1Óéáùúoõu-Ýó>C1Uð4:èSQÏS>#â£>bmfó:ÈÔB”üÊÆJbêåÊ éÖ{c?¯«ÐJê¥ôs,F°¿áõ,RÅÁµS

¼h7bÃó]ô{

dßÏ|lx&Ø°ã¡®õëF²R®ú;·*å°V·0ådz’«)ô T¼Rá`gô,¦j^ý9.Ý»¡³$

P»H÷÷ÚpFÌÅ[

Utz

ðmÝgæh}Ê,ª¿]»RÊïôvz ÇeMTÎQv>¥²;R«=Ân·i·7åððP+ªQªä¢læÀV÷(=à°¯G¿CsØ( ¦#âYænêú; )µÞ 5ñQ¨IÐÕúTpd¡&aB/·F¦6}ö”%q·ð²äÙätu

Ú”Òû{APdF(sDcIL:ªÐþç¹Ð.I9¬Ü¼ æ4bq} Ú:~ 8s¿;®ÃNQ±ÖE]ÛZËÒ¯ üÜeÁV>Ñ﫬Bf])Âée([ócntÕq:K+·È/|àEAáø¨G`±Þm¯Uô5

Ü=d¶ùf[jAôx=±¡ìÖÕ¶¡±Ýõ+.f+çJ>¬îñÒxl>ÐfïU ã¼Ú nSצÞãI âä²>ÿ¡¬QÕ÷àËHÓªkJut®:Ã~D{ J«§d-Ñ

aYuºÎIä´¿Wõ6:?«AÆÞT¸gè|

i²{]ÌØH

·ÂH°*ÖÉÉû,Ýñ>ñvËz-µèé;ÖiÁÔå«Ó«Ò·³_)¹Õ©U|öf s}.=$qϮӦºKÜѺ«ólZ5Ë

OÞciÅLLv+ß%ÍM)r·rA·,óTu9Û6TÛ;¶Õ`.£i¥¹×µõéz¤UöÛÿàÆ×0É[1X©]Ã9äæáÌ*·u`Ì1|fugÿ¬©C¨Umç=´.à7 ¶µ&ü7”÷}ÁiÕ¨G¶vi¬Ù`êó9¢É¬¸¦s#¶ºs&¬ÎL©Pù±PUrujJ3pxÃÜÍ»æF¿@2Ï8Õeuñ|ê>²ôÂý?4³Ùä^°_×rxq0ÖE Ïòhó_^cØbNÕ4Ö¡÷&Ô= ¼@L>#ð3V”¼ª£Òäè¸â`5r%,W¡æß¡trIâNCaz;=t.’¿MGñÝÐi]«°ÑþãÐòtöÿÛ!¼”

endstream

endobj

32 0 obj

>

endobj

33 0 obj

[ 34 0 R]

endobj

34 0 obj

>

endobj

35 0 obj

>

endobj

36 0 obj

>

endobj

37 0 obj

>

endobj

38 0 obj

>

endobj

39 0 obj

>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.4 841.8] /Contents 40 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 9>>

endobj

40 0 obj

>

stream

xµËܸñnÀÿÐG;Àhù¦t·{X`Æ^69ÙrÉÿÂWU$E±Ç6gfº¥”Yï’÷òËo××_~½ýraû~¹}¹_nß>~øåm½pqùöçÇüÂÜÿ¸û/L_¬U/ßþûñ»üÇÿßß>~øã ¥öå~½¿HÿSìÆÿ°».Y¾¯î~Û_§·ôSíÖ|uOl1é@0N¿0þß}¼®¯û?/ßþþñÃÃm=n³zÿBÉe]ñþÿø´|®ßSík¦yíÒ¼&×´}ÍãhÛ

ðû^÷î ïá VÇb;6PÆ춿¸÷Ķ%Ô¬ÚúuRéWóHð

õñAkö

îÞÞ”YÓNY¼Ï´ÖÝ£§4_v¶À0õñb·æ->^»Ö2oþJ

Àÿª÷ÒŶècZÞKÛãja;J²sCÃÝ:`ø¹kY@ß*4ÙÀϪq_Ö6î¤ÐC6Æ_ÒCS’MÀ¬ b¢°~&Î`e¿(^>`»f;£@)ê[ã¶

Gãk×QéOÐPI§õß1ÃN°-¬M2¤%ÂH ÊÖWµ”4éÃÛF~D15hký:°Ñ¼éûÞ;)ðgO¨tFMVØP%Y

Òl3p¶,1übðç©2VX6Jºe¬YxCñ,IÎ`E~Kgù {ÏûgI·KÄY¢u P}Cª”b*kÓÄ:kýÌ

¼µ’ÔqKJ_h¯`R’ÿ1õFÏe)J2¯E-¯

×ÐCr°öÂ$

ÊÓÉ{â¬J±2K·ÛMZkE§$8v¿IDt0ÕÁìR¡¤aÌ(|[8e,×bDFÑë@Ö«cíJä«g#iM8ÜîmÙ)ÂÄ-±

£xõêV6òFÄ>B10+60U¡¥:¶³v7Éy{´%°´

iìFE¯ÍÙ- %þVÄ#:UÇoqµ@æcW²Öæm WLh¨ò %$DÌYÜ´P8ȸ

8¸&ùýly`'[Ü/æcÛØ|Y,;Bú¬Vðö*çØú=]öÆäe³~°Ùø¢é6ÎT¯Ã5_T³NÖ6R²åÛð#øÅûZØaÉFQÀ_#¡øÔ Õp¨bV²DHÊÆ ,Ã@®’ð/1ýãÛ å×Jó¯â}c÷X0ÅAÔ5óJk$Xjç[g}/¸¿1X»ØµuzË%éøìY¡ìó(B³gÔy6ôqÝÁ¾âK5¢ÝÜGÆ O!¡9

ß!îî@|kðAì[6T¸g¬|j*/¬ºÞ&o¤÷«³ØV*>ïçZÅIà]Ô. g^çÊr÷Ó&åíè9`Ån´

¹8%û/ÇgCFScFS4

ËR8/«Ôey?Ãî4D

ÄÕ@g*Ðë>7È7¿6Fù+î©Á®ÍÚ|Û³åßÉâø²Yqñ¬SX¸¹LÈ}ä9~§ãwáû˯(}-ù-

cü¤Ô+Ýl

¶½6ÅU¶õlzt4=2ê

#ICû÷ë§

ðV]+5¸

Nä|ØNPÎò¨6ê

%Ëæ¬U ;ÞP;[.9p2±1Àzo ÌÃfaoÀöy~¼ö!ãßky·

N+`”q®¤DlÖÊhLê?u¼Ú³fÚÌÄVoT²kMÁýÑERÇ+qv¢Õ

áZõÓËЫá½sµ.ÕÞO|#qⶬ-2¦£ÑF&ÌusÙ av£Sr >CÁ±J._!»òqâ”mªRµÏòyyG½¬¬-]kIí5ýÊYKÈ’XYo

?±

áXâ94ø|¯¥RDµÑKà6w?5OÉÙB1y”X=ßKrYùýógÎIz©ÜôIµðgvtâIi+xsiv’A.ÃÀ@nijù-¾e¾/U0BÙÀÙÐ+Çñâ«ï¼UrÙ(Û y¤ã=½§

ÉL@ø(©] ,Tà]E!h ¶DÂ,Ú

F°©ä6ÔOfÀÔeÄb(Jæiaê¹*¨V`ÿÂV[&N{I,ûòMÍÊ ¬|Óh}aWO/?ÊAØ!]hbùêÈxìRH

ë°RÆ)²{RV@UçCaBI%ÄàÚÉlàq©Ô’ºõî)&ÖXÏåµÜ+JN0¥±ßÔÝìútújî;&é³ àz¶ÞDδ£|*MÚ I Q£r«Ã%ì? 8ùLdñý[S@Cæ’§UîXT®ê2«)ArÎ#6òÂæ ^Cèe”§45ç ç´/ÔÏÊ,Ð’¦WHÓflÂ9Á÷ïæ³1`o*uÍ:,aRñ5

^3ldnRwGÐU,’ÝïÝÏI Ý!-9jÓTU>~´E³B³ÚÖE”Y²éT¬`2j{RT`vÓÁC#bX»·H=âÈ6ñÈ/dT{r¤9¦=#[nQਦô(FïúÆhwäj;X 8Þ#.$ íøÛÙ¸dÊ¥

¼Ú×w

íÀæKȵxµ:VÔÄëÖæÕ(qGãWL.ô¤:c¨¼¥ºí RáýÊ4õÄ´¬÷Z$5±tÞg7

>S±l/$EåÔ8&å´é”OdsÉ:/«éª5aO©Â*¹XO¶ê²Õ÷”Ϩ;Ææ¨;³jîc£¯@QÈáɸ ÝW×=vbÎe³Ä 1«,#þС㴧¢)j3}PçϨÜÈ:ç|óÕ¹Y|ð¤3p×ûI ÔF

ãþIì.XlE1æq-ßÏgìSvðn}oÇ`ð³ÑÊ«ä’¾ð%åq:]$Âã>Þ0yÃ

ÑúþLe.¤Hkî;OÉGNzDÚ`Çsj&¨ÌøLû:Ü*_¨WÛ NWúP¢ØA¯ ß-VÅóÁËF(N.p¬m«JÅ´×¢ï&uXÎìÓ«a¶qàÁ$ám3ÎÆnòFúYZÀëõD´Æõ¶²è ·kÂíâÛÅ6 ºüÑ%rÝ#BAÈ. f4úÛ±Ó

ï¶xhíq¶PçCËÇÎ)æ´O°5DFe;S||õôýpªHIð :ö_ß&6ë+&ÏîU2í]^²Õ*ñÊKWþ;¯ú¨¨¿x¢K«W-!-SFsKÎsbÁ×nÃäÆ븫ç2*k|Ò§ ¹Ø)·]¤ýÕf7Pà>é¶ÝDuâÝhµúy%¡s£z©,E

d9ÆI²rõͦKg6aäí;« VÏwö:[À+7êéGßõP¬EÝRwµ·%³wvIýúî©M4èàIL +V;H/FZöRÇ!´

ùY]3~&y¦µ «é[Ì5¸4{F©3Ú£Ë%·ÛB·{“RfÊ,KÃñ¼>án¹°B

fwÚµÝÞ¼RA¬Ædû1am3ªv:ô ìditð” 2” /ÏF¦¥ÓÎnÚ²NV(nD.NºÇ×øxÖ^¢Ì×C

´Ôw6Võ¯P«74Ùê$I¦UÄ44Ùª×^ÌaűmsvIåé¾Üp

Nª~måÕ_nyÑ°O|Õ[KgζâY |æÖþdúü©æ9″´½C¦Ô½Z

÷G+=æP¯i¿Ïð00ÆÔ½MàG)Óøý¤¦táµOjA.¿ LÒ

M/^Bl¶·lÚYàðv¸»¦×î»»H|Ö 3m[UoÈCõy`(þ®häøû¯I}ß QÐÜGí±

¢

^)>¾¦ßzà«øý¶7§á>b½ËzîqY]þ°Du|èVÙ5loï®hbÐöësl!èP,ãa

çìg5~ÓÚòt¼÷èkøçêZVfËk{ÙEt@âðr@t*¥þ8; {5Yåb]Aºaú¤(*25S_i½óÉþ3Ùcñ÷íUø¦©§Çû]n£

õ^n£ª

GnÏU}Òëçë)lhRÌD«ÂÚYÝÅÈEÙ^ p·õ{¯¾e/÷Æƨ4,º$ÍDìÞ^ñʤWÞ½|r ùØ^Îõ5(ÿ21ål´OS4y6É#0rÎöÒT~¶G¸Þ¸És¤£öx¢øG°¶xõø@@½s¢UÇm˼½®§Ô9Ö.uäF¦ËªÛüw`´ÛkM²S;:¿©rz¢oqe^obº5Ý8]u«|º”7ÎI”ª±

ꮤ÷n

4DÏC·R’°Aÿu®äų(?µuYÜ@J~äfÔ¹.HÁ¸xBY]«¦

¤¾ò&¦ªò-Ì5f}£©ð##î÷+dAhô¼¡’;®¶Ú-!×´x£þ:qͨTõäµ1¨¤k’©Ï!¯aÌ©¨z+¦ys[LõæTúÖÓZTâ+§º·oâêFÍÈ&`GÈ(H/Ev%iø¨&rÈ1Aéixøòl¸óÕäg*üïZ#õðæ=c±ÚÝK¡kÛáák

,Mò(xÃÚäîÚ·

«¸þh!µ¶ºõÕ9ªZ~B^Ê^)g@Æ&

ìUÈÕ½.½J,oBáæÞ¢!]j(jF³B

²OgW±Íéy5¥QÊækôªoÏÙÊÄ6Ö¶EOJåà£ïL4-mGænc¾·#çDOÌ©&ÓǵÈêµÓìÝ£ðÞ´Gâ Äñ(éî'(ÃY¥Öx-H£I8Æ´xÚ0Hy|GäĸO£PQ¶ÄORÿ©¹/Mt³X

NoTÜÚ#2&:ê%óeÌ&Îk kеñnÛsnÓùêfn;iЫ,WâƨҰZçÓe’§÷õF 0QGµ9µ¸ïÆ,º£Àº~Äs3á¬Tbá’d¡ÉÞ¸@¡| xK²uo3RKòfÇ°·%r.Üôµú6úò¬nqÈøZ¿æyí¸3U$Þa”¿ÕQ!á¶N9¦n’2!&yöð>áQ½¦¼Wªf¼ÁÍw3µÿñ-þð-¦çç¹

ÔåÿþøáÏ¿opÓtõGof

Õ¤’Q´Ítp¡å£m¼©Ë2q;§ÒUQþK ]¦¹{&wÆ¥{oð-VE÷M¨èPà^8¢üqFëã=)p4äaÚJ¡ÔJ´dUÀ»£ rVßJH j®|1ÿÅy)Õ%ÖÞ5Ie®Ì=Óy4’__”{

è?(|(dõ6?½n>

éurMSù

?Þ¡òñO°]0¨£DSñÎAWc¯ÖhÉvëÙÏm}Ä¢ Ätmñ_Cz7×êF;#:x!Wé¿weµê Aggß«0Ö¥sµ9ÍíÖb’ÓHü·à¤?Vlyæö|Ø#=íÁ)Ú/W4(ýÓscá¯]Òr3ÙoÍC?zEp¾¦»ÃãU

êÿJ¯S

endstream

endobj

41 0 obj

>

endobj

42 0 obj

>

endobj

43 0 obj

>

endobj

44 0 obj

[ 45 0 R]

endobj

45 0 obj

>

endobj

46 0 obj

>

endobj

47 0 obj

>

endobj

48 0 obj

>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.4 841.8] /Contents 49 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 10>>

endobj

49 0 obj

>

stream

xµXË®ã6Ý_ ÿàåÌ”ºzKãôÐEvÝ´@»êÿo+¢Dù§@1ð ×)òîv»ÛóôñùPÝó¯Óèxø’:!$ã²sN3å»ç?§ÞýÿûéôñuáÒêðøð¸A?çÒVø

sÞ*ßO°Æ¡Öq°¬¼uÎQ~´8¿á,Ò¶÷A«ä ?Ã7To1Tø·Î&µÑ¸[òZ3Q=-G~ï¿>¦ q±ÕR3¡(¶_t{jhÐ;r.± +éJi2.ñµ¹eer¾ Æå!ò5)Á¥us1,g¦[ Ývêì¥%iÈ!DzJ+n4·;,Ñ

´I¾¡×6?4ƾ`¶téó¡ç.{ÍLãÜ·î{ê¦c׺¤nPGPlï¶Ì¹#JdS|fnêSõçÎ/¼±ÉÙdcÉVµsϤm(µmuk

9¥ÜJÞõ)ê)6!

§b6’J+>£

e’RZ/öÓèÙ!+D±ë Ý /ùâ>H_4ÉÃv@]WíׯpL¼^á%G²B.6,

Источник