Навикулярный синдром у лошади лечение

Навикулярный синдром

«Подотрохлеит», или «навикулярный синдром» – это внушающее страх заболевание лошадей, которое является неизлечимым традиционными методами ветеринарной медицины.

Это заболевание, распознаваемое по хромоте, описывалось до сих пор только среди лошадей, которые находятся под опекой человека, в конных комплексах.

В прошлые века, до того как появилась рентгенографическая диагностика, его определяли по сильной хромоте, чье болезненное происхождение ковали могли локализовать только с помощью копытных тестеров, в центре копыта – другими словами, в области, где находится навикулярная кость. Вот почему такая неспецифическая хромота была названа «навикулярным синдромом».

Позднее, после изобретения радиографа, полости, параллельные дистальной грани навикулярной кости, стали видны на рентгенах, а в некоторых случаях и «дырочки» в губчатой части этой кости. Так как рентгены этой области делают только когда лошадь хрома, эти дырочки были – без последующих проверок – связаны с хромотой.

Факты

Радиографический диагноз

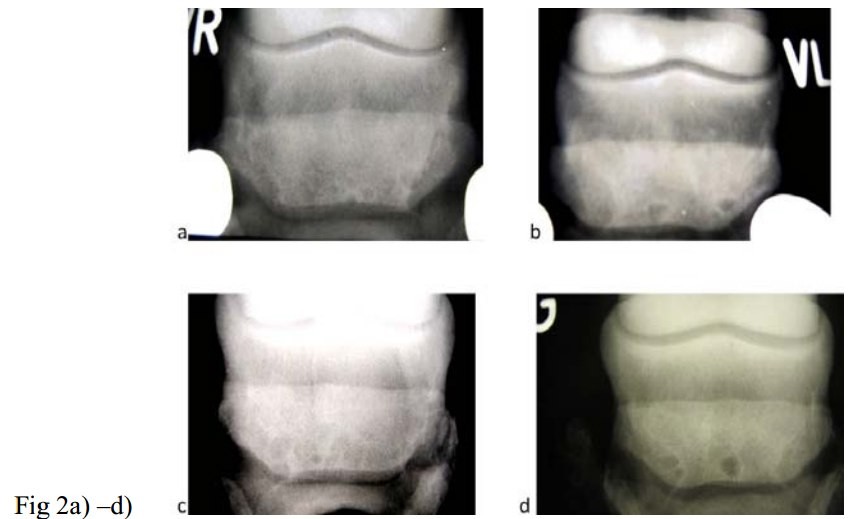

По всему миру традиционная ветеринарная медицина придерживается мнения что «подотроохлеит» («навикулярный синдром») связан с увеличенными васкулярными каналами в кости. (Рисунки 1 а и в)

При помощи логического анализа и экспериментальных ренгтенов любой может понять, что эти дырочки в навиулярной кости связаны с циркуляционной перегруженностью в копыте, так как чаще всего они обнаруживаются в сжатых копытах и тех, где присутствует ротация копытной кости*. Более того, сравнение экспериментальных рентгенов одной и той же лошади в разном возрасте показывает, что такие дырочки могут существовать даже у лошадей, не показывающих ни намека на хромоту, если временная перегруженность циркуляции существовала в копыте в какой-то период времени. (Рис. 2 а и д).

Углы копыта и сдавливание кориума.

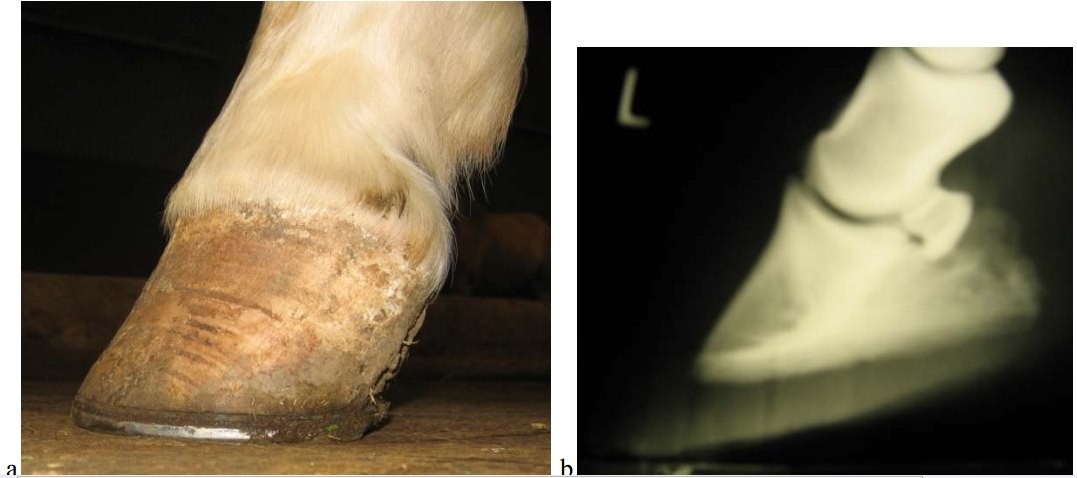

При хромоте, которая традиционная ветеринарная медицина называет «навикулярным синдромом», всегда можно обнаружить ротацию копытной кости*. Мы знаем из осмотра пустой копытной капсулы (или из обсуждений, если знакомы с анатомией копыта), что при ротации копытной кости заворотные стенки вдавлены вверх аркой в копытную капсулу. Поэтому располагающиеся рядом области подошвы также выдавлены выше. Когда копытная кость, латеральные хрящи и глубокий пальцевый сгибатель опускаются вниз под весом лошади, когда она нагружает ногу, подошва не может стать плоской, что было бы анатомически правильно. Вместо этого она остается вогнутой, и болезненно сдавливает подошвенный кориум и кориум заворотных стенок между собой и сухожилием сгибателя.

Стараясь избежать этой боли, лошадь больше нагружает кончик копытной кости. Это значит, что ее вес более не распределяется равномерно по всей копытной кости, и все области копытного кориума, но более всего фронтальная ламина, перегружаются. Со временем, эта ламина растягивается (чем сильнее ударные волны от грунта, тем быстрее происходит этот процесс), и кончик копытной кости утопает вниз в зацепной части копытной капсулы. Начинается воспаление кориума, которое заканчивается прободением копытной кости или хроническим деформирующим ламинитом. (Рис. 3 а-с)

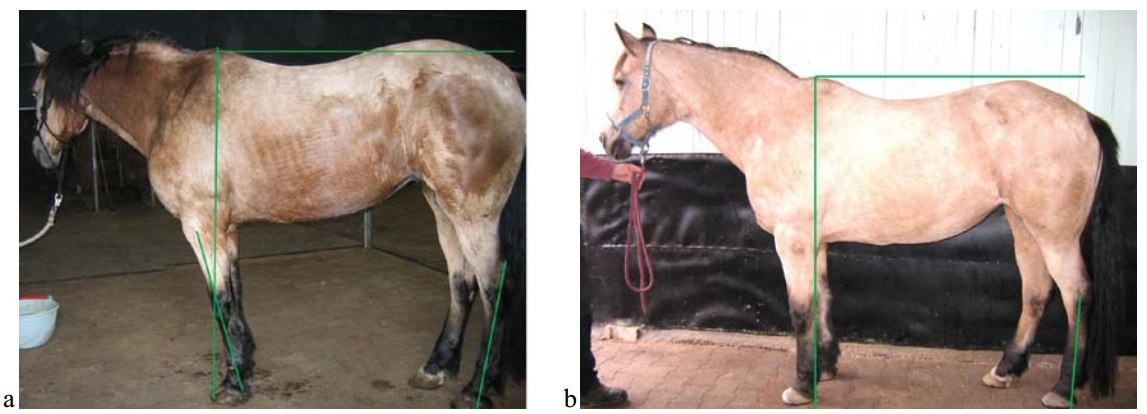

Напряжение в мышцах и поза (Рис. 4 а и б).

Покуда лошадь старается избегать боли в кориуме заворотных стенок, ей приходится приподнимать пятки копыт с помощью напряжения мышц. Когда такая лошадь двигается, она порой забывает напрячь мышцы, как делает всегда в этой ненормальной ситуации. Нагрузка пятки приносит внезапную боль, и лошадь быстро поднимает ногу с земли, что получило название «подсечка».

«Медленные» волокна мышц предплечья не могут постоянно натягивать сухожилия сгибателей, им нужна передышка на расслабление. Поэтому через некоторое время мускулатура шеи и плеч начинает помогать приподнимать пятки. Некоторые могут распознать это по изменению угла плеча (нужно знать, как выглядит поза здоровой лошади).

Крутой угол (ротация) копытной кости и рассеивание ударной волны

В связи с тем, что копытная кость не параллельна земле (лошадь тянет пятки вверх для избежания боли в них), копытный механизм уменьшается. Это автоматически ведет к сужению копыта, к его сжатию. Одновременно рассеивание ударной волны значительно уменьшается по сравнению с тем, которое требуется для организма, особенно для мест соединений сухожилий с костями. Вот почему после нескольких месяцев или лет (в зависимости от количества движения и жесткости грунта) вокруг суставов или дорсальных концов остистых отростков позвонков становятся заметны остеоартритные изменения. Позднее формируются «носообразные» костные разращения, растущие в направлении головы лошади.

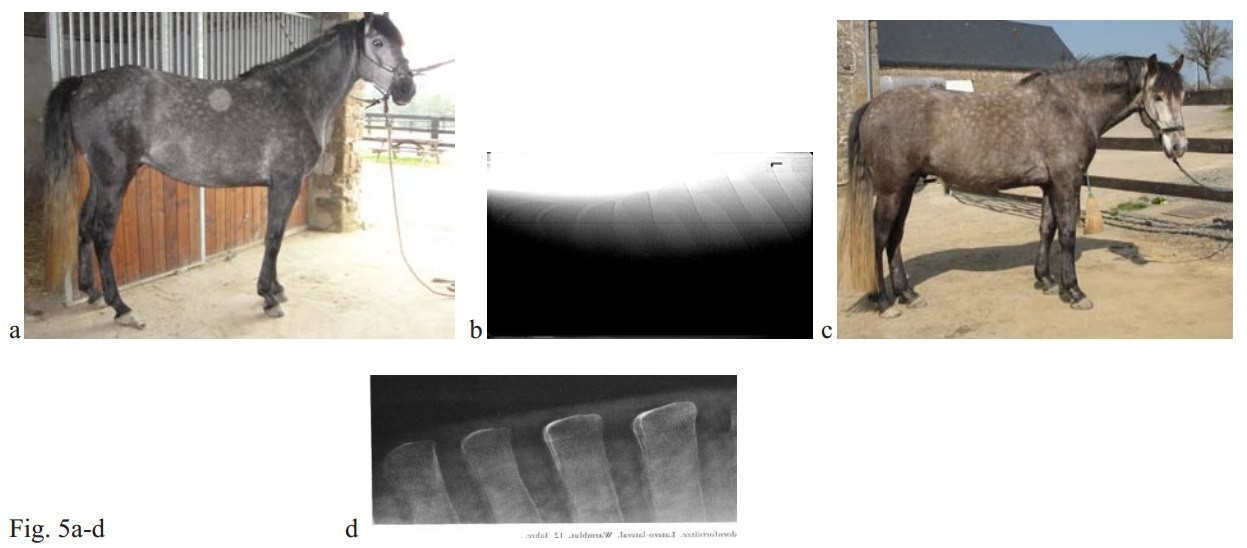

Закон Вольффа гласит, что костные наросты появляются в ответ на нефизиологическое натяжение, они растут в направлении натяжения. При чрезмерно крутом плече у лошади всегда присутствует нефизиологическое натяжение дорсальных связок и мышц спины, которые соединены с остистыми отростками. С уменьшением рассеивания ударной волны из-за крутого положения в копыте копытной кости образуется постоянное натяжение, которое сначала ведет к воспалению, а позже – к появлению костных разращений. Эти изменения в спине традиционно называют «синдром целующихся позвонков» (Рисунок 5 а-с, сравнение с нормальной спиной 5д). Причину тут ищут в давлении от седла или в весе всадника, даже несмотря на то, что по закону Вольффа кости на давление отреагировали бы разрушением, а не наростами.

Лечение

Традиционная ветеринарная медицина старается бороться с дырочками в навикулярной кости с помощью разнообразных медикаментов. Но раз пока цель не была достигнута, прогноз обычно ставится «неутешительный», что значит: хромота неизлечима.

Ситуация выглядит совсем иначе в свете принципа Штрассер «Найди и устрани причину».

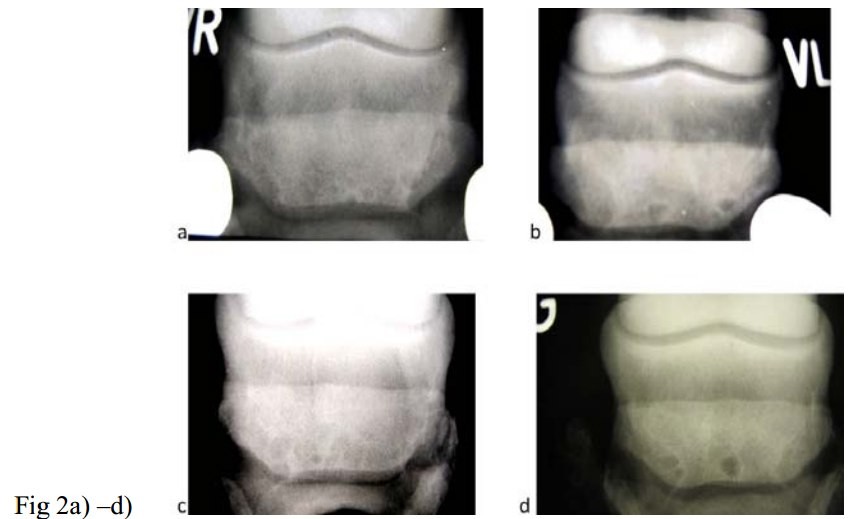

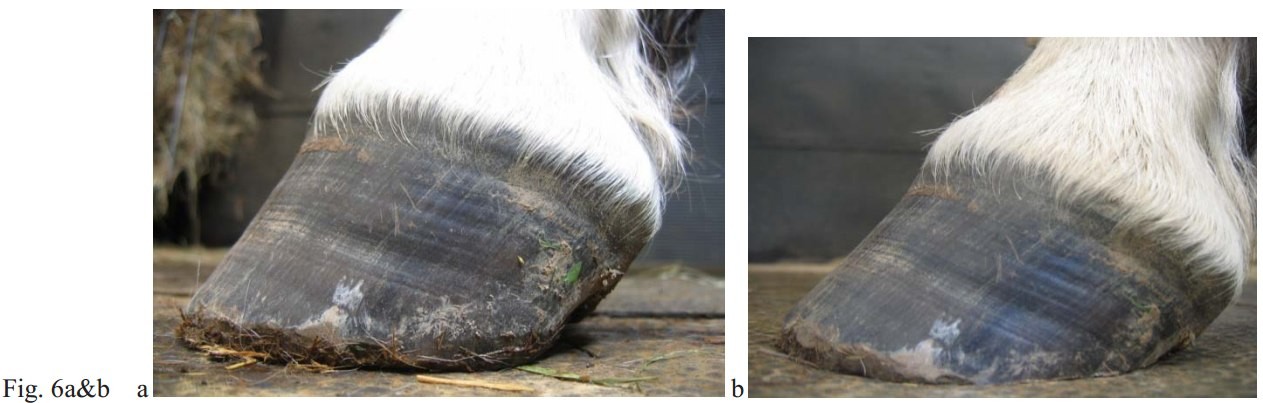

Форма копыта

Как каждый из наших специалистов по уходу за копытами испытывал на собственном опыте: проблему можно быстро и надежно вылечить, если устранить ее причину: непараллельность копытной кости земле. Это достигается в результате расчистки копыт до правильной формы или, в некоторых случаях, предоставления копытам возможности самим приобрести физиологически правильную форму (копытная кость параллельная земле и копыто не сжато) за несколько недель, с постоянной корректирующей расчисткой, подходящим грунтом и постоянной возможности двигаться.(Рисунок 6 а и б).

Рентгены

Дырочки в навикулярной кости, однажды появившись, не меняются, даже когда причины для перегрузки циркуляции (крутой постав копытной кости и сжатие копыта) устранены. Это тоже является доказательством того, что дырочки в навикулярной кости не имеют никакого отношения к боли и хромоте. Вероятнее всего, костные наросты «целующихся позвонков» тоже никуда не исчезнут, но в их отношении еще не получено достаточно опыта и подтверждений.

Хромота

Хромота в основном исчезает, как только подошвенный свод более не выдавливается вверх заворотными стенками. Тем не менее, если копыта долго находились в сжатом состоянии, улучшения можно будет ждать до нескольких месяцев.

Литература

С сожалению полезной литературы на эту тему, которую признала бы традиционная ветеринарная медицина во всем мире, пока не существует. Только некоторые книги автора объясняют этот синдром, особенно новая книга “Navicular No More” (Strasser, 2012). Книги и публикации (за исключением публикаций Штрассер) лишь ультимативно заявляют что «прогнозы неутешительны», другими словами, рекомендуется эвтаназия или нейротомия. Тем не менее, список добавлен для информирования читателя.

*Под ротацией копытной кости Хильтруд Штрассер подразумевает не проворот копытной кости в капсуле, возникающий после длительного воспаления при ламините, а положение копытной кости, отличное от параллельного земле, то есть когда пальмарный угол кости не равен нулю (прим. переводчика).

Хильтруд Штрассер, Institute for Hoof Health and Holistic Equine Treatment, Tuebingen

Перевод Натальи Сошниной (копыта.ru)

Источник

Навикулярный синдром приводит в ужас владельцев, потому, что он считается приговором и не поддается лечению. Многие даже не знают, как облегчить страдание лошади при этом заболевании. Однако в последние десять лет ученые узнали много нового об области залегания челночной кости, что резко изменило взгляд на проблему.

Челночная кость небольшого размера и находится глубоко внутри копыта на стыке копытной кости и короткой кости бабки. Эта кость имеет форму лодки и потому получила название “navicu” – маленькая лодка – челнок. Челночная кость связана структурой мягких тканей. В верхней части она крепится к кости бабки при помощи коллатеральной связки, а в нижней части скрепляется с копытной костью при помощи дистальной связки. (помните, что связки служат для скрепления костей, а сухожилия крепят мышцы к кости). Амортизацией давления на челночную кость служит мягкий серозный мешок – новикулярная сумка – бурса.

Челночная кость сходна по структуре с большинством костей – есть центральная полость костного мозга, мелкие каналы (по дистальной стороне кости) для кровеносных сосудов и нервов и гладкая поверхность на задней стороне (ладонной или подошвенной), где глубокий пальцевый сгибатель сухожилия скользит по кости.

Какая же функция челночной кости?

Челночная кость обеспечивает скольжение в месте соединения сухожилия глубокого пальцевого сгибателя между коллатеральной и дистальной сезавидными связками. Затем сухожилие делает еще один резкий изгиб от челночной кости к основанию копытной кости.

Теперь стало понятно, что понимание навикулярного синдрома нельзя связывать только с проблемой челночной кости. Процесс является более сложным и может иметь ряд патологических изменений в различных зонах, затрагивающих челночную кость.

По этой причине «навикулярный синдром» переименовали в «синдром каудальной боли в пятке». Хромота, вызванная в данной области, может быть вызвана целым радом проблем:

Синдром челночной кости, как правило, влияет на обе передние конечности и вызывает изменение градуса наклона постава копыта. Обычно боль в одной ноге проявляется раньше и острее. При дальнейшем обследовании выявляется проблема и во второй ноге. Боль возникает в пятке и лошадь переносит центр тяжести на носок при движении, чтоб облегчить боль.

Основная проблема состоит в том, чтоб выявить очаг боли в нужной области. Для этого у ветеринаров существуют различные тесты на воздействие и давление, но диагноз трудно поставить в связи с тем, что тяжело воздействовать на одну область, не затронув другую. Поэтому также делают тесты с введением местной анастезии в разные области в районе пятки. Следующий шаг – рентгенограмма.

Основные патологии, вызывающие проблемы с челночной костью: :

• процессы расширения каналов сосудов или синовиальной ямки в челночной кости;

• киста и другие поражения челночной кости;

• минерализация или кальцификация связок, связанных с челночной кости;

• заболевания костей влияет на соединение в области челночной кости;

• дегенерация поверхности челночной кости;

• дегенерация сухожилия сгибателя в области его прохождения над челночной костью;

• переломы челночной кости

• и любая комбинация вышеупомянутых патологий.

Методы лечения синдрома челночной кости разнообразны и варьируются от консервативного до агрессивного. Они могут включать в себя терапевтическую ковку, различные лекарства и операцию. Как правило, лучше делать постепенные изменения, работая от консервативного до более серьезного решения. Многие лошади положительно реагируют на изменения ковки и применение лекарств. Если нога лошади имеет ненормальную конформацию, в первую очередь цель должна быть направлена на достижение равновесия в движении. При этом изменения должны происходить постепенно и под внимательным наблюдением.

Лечение ковкой. Если ось между копытной костью и костью бабки сломана, угол копыта должен быть изменен постепенно, чтобы получить правильное выравнивание ноги.

Следует помнить, что кровоток через ногу во многом зависит от правильной ходьбы. При наступании на пятку, она расширяется, сжимая пальцевую подушку и перекачивая кровь ко всей ноге. Применение плохо подогнанных подков и неправильное размещение гвоздей в пяточной области, может привести к нарушению кровотока. Подковы не должны препятствовать расширению в пяточной области. Носок должен максимально выходить вперед, насколько это возможно для нормального поддержания здоровья ног. При других патологиях, носок, наоборот, обрезают, как можно короче и либо закругляют, либо делают квадратным. Также подкову часто отставляют дальше назад для облегчения давления. Также корректируют поднятием угол стопы, либо делают площадку для лучшего расширения пятки. Правильный угол наклона с ростом копыта выправит постав ноги, но при сильном наклоне может усилить хромоту, потому копыто требует постоянного наблюдения и коррекции коваля-ортопеда. Вид терапевтической ковки должен подбираться индивидуально для каждого случая.

Лечение

Лучше всего, как противовоспалительный препарат, себя зарекомендовал Фенилбутазон.

Изоксуприн показал не очень впечатляющие результаты и стал спорным в лечении ладьевидной болезни. Также он может дать положительные тесты на допинговый контроль.

Два других препарата, которые способны улучшать кровообращение этой области стопы, это – пентоксифиллин и metrenperone, но они еще мало изучены.

Хирургическое вмешательство

Хирургический подход при лечении челночного синдрома сводится к удалению пальцевого нерва в области бабки, который отвечает за болевой синдром. Эта операция может проводиться как при помощи обычного скальпеля, так и современным лазером, который еще и запаивает области разрастания нервного окончания, что снижает риск осложнений и дает более продолжительный положительный эффект после операции.

Оперативное вмешательство стоит рассматривать в последнюю очередь, т. к. оно снимает лишь болевой синдром, но не снимает воспаление и патологию внутри копыта.

Источник

Навикулярная болезнь

Об этой маленькой косточке было написано и сказано очень много. Первое — ее функция: как говорилось о проксимальных сезамовидных костях (а это — дистальная сезамовидная кость), основная ее функция — поддерживать постоянный угол наклона глубокого сгибателя пальца. На рис. 99 показано, что произошло бы, если бы не было челночной кости. Угол наклона копытной кости заметно меняется в процессе ее движения. Сильное изменение угла может быть чрезвычайно пагубным. Такое изменение угла с натяжением связок венечного сустава ведет, в частности, к их разрыву и несуставной жабке.

Рис.99 Изменение угла прикрепления сухожилия глубокого сгибателя к копытной кости, если бы не было челночной кости (вверху). При наличии челночной кости (внизу) движение в копытном суставе не вызывает изменения угла прикрепления сухожилия глубокого сгибателя

Навикулярная болезнь — это артроз, развивающийся на поверхности челночной кости, в месте прикрепления сухожилия глубокого сгибателя (рис. 100). В начале поражаются хрящ и сухожилия, а затем происходят изменения и в самой челночной кости. Потом образуются остеофиты. Многие говорили и говорят, что в начале происходят изменения в кости. На основании моего опыта вскрытия могу с полной уверенностью заявить, что это не так.

Рис.100 Навикулярная болезнь. Обе кости поражены, правая сильнее. Темный цвет — разрушение в норме белого непрозрачного волокнистого хряща на задней поверхности челночной кости

Рис.101 Поддерживающая связка челночной кости

Интересное исключение из этого правила — образование остеофитов на медиальной и латеральной частях челночной кости без повреждения сухожильной поверхности. Это бывает чаще всего у лошадей с сухожильными контрактурами или очень торцовыми бабками, Не вдаваясь в детали, эти остеофиты появляются из-за натяжения и перегрузки поддерживающей связки челночной кости. Эта связка идет от края челночной кости до нижнего конца путовой кости, прикрепляясь непосредственно над венечным суставом (рис. 101). При торцовой бабке у венечного сустава есть тенденция колебаться вперед, и назад, и эти колебания резко натягивают связку в месте ее прикрепления к краю челночной кости, в результате происходит образование новой костной ткани (рис. 102, 103). Здесь проводят те же лечебные мероприятия, что и при навикулярной болезни (см. ниже).

Артроз возникает из-за вибрации и трения меду челночной костью и сухожилием. Вибрация возникает по многим причинам: слишком высокие или слишком низкие пятки; очень твердый грунт; слишком маленькое копыто для данной лошади в результате наследственности, как у многих четвертьмильных лошадей или в результате чрезмерного срезания рога при расчистке; боль в области копыта: лошадь ставит копыто на землю неправильно, потому что знает, что будет больно. Для установления диагноза навикулярной болезни нужно осматривать лошадь в покое и в движении. Лошадь будет ставить на землю сначала зацеп, а не пятку, потому что область пятки болит. При этом возникает такая же механическая ситуация, (пятка ставится рывком), как при низкой пятке. Как происходит этот процесс, мне кажется, понятно: низкая пятка может привести к навикулярной болезни, та, в свою очередь, вызывает боль, и в результате лошадь ставит копыто так, как будто имеет еще более низкую пятку, чем на самом деле.

Твердый грунт может привести к навикулярной болезни. У лошадей, выступающих в гладких скачках, и у рысаков она довольно редка. Как объяснил мне доктор Дан Маркс, конкурные лошади описывают в среднем более крутую параболу над высотными препятствиями, чем гунтеры или стиплеры.

Конкурные лошади обычно приземляются, как показано на рис. 104 слева, а гунтеры — как на рис. 104 справа, что более правильно. На первом рисунке палец находится в неправильном положении, и когда копыто касается земли, возникает вибрация. Также конкурные лошади могут за сезон прыгать больше гунтеров – дистанционеров, нести более тяжелых всадников и сами быть тяжелее: действует сумма факторов, как и при многих других видах хромоты.

Я должен заметить, что навикулярная болезнь редко встречается на задних ногах.

Рис.102 «Шпоры» на концах челночной кости (большие стрелки). Маленькие стрелки указывают контур челночной кости. Такие «шпоры» (остеофиты) могут появиться при повреждении глубокого сгибателя челночной кости или при контрактуре сухожилия и торцовой бабке. Пояснение в тексте

Рис 103 Вид спереди – сбоку, видна «шпора» на конце

Примечательная черта навикулярной болезни: она далеко не так часто встречается, как думают многие, включая ветврачей. Ее часто диагностируют у участников гладких скачек, а иногда и у рысаков. На самом же деле она редко встречается у этих животных. У них бывает болезнь, которую можно назвать навикулоподобной. Это боль в пяточной области при исследовании копытными щипцами, которая исчезает при блокаде нервов пятки. Честно говоря, я не знаю, что представляет собой эта болезнь, но это не повреждение челночной кости. Эта навикулоподобная болезнь связана с низкой пяткой и длинным зацепом. Мне кажется, что это разрыв и кровоизлияние пластинки, которая соединяет пятку с подлежащими тканями. Когда пятку делают слишком низкой, то ткани, способной поглощать удар при приземлении, бывает мало. Может возникнуть вибрация, травмирующая чувствительную пластинку. Также, неустойчивость и необходимость приподнимать туловище из-за того, что копыто не может врезаться в землю, могут еще больше осложнить дело.

Рис.104 Приземление конкурной лошади (слева) и гунтера (справа). Последний приземляется нормально, то есть почти как при нормальном галопе. Чем круче угол приземления конкурной лошади, тем вероятнее развитие навикулярной болезни

20 Январь 2015

Раздел: Хромота лошади. Причины, симптомы, лечение.

Просмотров: 3062

Источник