Недостаточность митрального клапана код по мкб 10 у детей

Связанные заболевания и их лечение

Национальные рекомендации по лечению

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Классификация

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Профилактика

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Митральная недостаточность.

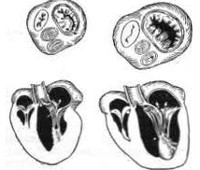

Митральная недостаточность

Описание

Митральная недостаточность. Клапанный порок сердца, характеризующийся неполным смыканием или пролабированием створок левого атриовентрикулярного клапана во время систолы, что сопровождается обратным патологическим током крови из левого желудочка в левое предсердие. Митральная недостаточность приводит к появлению одышки, утомляемости, сердцебиения, кашля, кровохарканья, отеков на ногах, асцита. Диагностический алгоритм выявления митральной недостаточности подразумевает сопоставление данных аускультации, ЭКГ, ФКГ, рентгенографии, эхокардиографии, катетеризации сердца, вентрикулографии. При митральной недостаточности проводится медикаментозная терапия и кардиохирургическое лечение (протезирование или пластика митрального клапана).

Дополнительные факты

Недостаточность митрального клапана – врожденный или приобретенный порок сердца, обусловленный поражением створок клапана, подклапанных структур, хорд или перерастяжением клапанного кольца, приводящим к митральной регургитации. Изолированная митральная недостаточность в кардиологии диагностируется редко, однако в структуре комбинированных и сочетанных пороков сердца встречается в половине наблюдений.

В большинстве случаев приобретенная митральная недостаточность сочетается с митральным стенозом (комбинированный митральный порок сердца) и аортальными пороками. Изолированная врожденная митральная недостаточность составляет 0,6% всех врожденных пороков сердца. В сложных пороках обычно сочетается с ДМПП, ДМЖП, открытым артериальным протоком, коарктацией аорты. У 5-6% здоровых лиц с помощью ЭхоКГ выявляется та или иная степень митральной регургитации.

Особенности гемодинамики при митральной недостаточности.

Вследствие неполного смыкания створок митрального клапана в период систолы возникает регургитационная волна из левого желудочка в левое предсердие. Если обратный ток крови незначителен, митральная недостаточность компенсируется усилением работы сердца с развитием адаптационной дилатации и гиперфункции левого желудочка и левого предсердия изотонического типа. Этот механизм может достаточно длительно сдерживать повышение давления в малом круге кровообращения.

Компенсированная гемодинамика при митральной недостаточности выражается адекватным увеличением ударного и минутного объемов, уменьшение конечного систолического объема и отсутствием легочной гипертензии.

При тяжелой форме митральной недостаточности объем регургитации преобладает над ударным объемом, минутный объем сердца резко снижен. Правый желудочек, испытывая повышенную нагрузку, быстро гипертрофируется и дилатируется, вследствие чего развивается тяжелая правожелудочковая недостаточность.

При остро возникшей митральной недостаточности адекватная компенсаторная дилатация левых отделов сердца не успевает развиться. При этом быстрое и значительное повышение давления в малом круге кровообращения нередко сопровождается фатальным отеком легких.

Митральная недостаточность

Причины

Острая митральная недостаточность может развиваться вследствие разрывов сосочковых мышц, сухожильных хорд, отрыва створок митрального клапана при остром инфаркте миокарда, тупой травме сердца, инфекционном эндокардите. Разрыв сосочковых мышц вследствие инфаркта миокарда сопровождается летальным исходом в 80–90% случаев.

Развитие хронической митральной недостаточности может быть обусловлено поражением клапана при системных заболеваниях: ревматизме, склеродермии, системной красной волчанке, эозинофильном эндокардите Леффлера. Ревматическая болезнь сердца обусловливает около 14% всех случаев изолированной митральной недостаточности.

Ишемическая дисфункция митрального комплекса наблюдается у 10% пациентов с постинфарктным кардиосклерозом. К митральной недостаточности может приводить пролапс митрального клапана, надрыв, укорочение или удлинение сухожильных хорд и папиллярных мышц. В ряде случаев митральная недостаточность является следствием системных дефектов соединительной ткани при синдромах Марфана и Элерса-Данлоса.

Относительная митральная недостаточность развивается в отсутствие повреждения клапанного аппарата при дилатации полости левого желудочка и расширении фиброзного кольца. Такие изменения встречаются при дилатационной кардиомиопатии, прогрессирующем течении артериальной гипертензии и ИБС, миокардитах, аортальных пороках сердца. К более редким причинам развития митральной недостаточности относят кальциноз створок, гипертрофическую кардиомиопатию и тд.

Врожденная митральная недостаточность встречается при фенестрации, расщеплении митральных створок, парашютовидной деформации клапана.

Классификация

По течению митральная недостаточность бывает острая и хроническая; по этиологии – ишемическая и неишемическая.

Также различают органическую и функциональную (относительную) митральную недостаточность. Органическая недостаточность развивается при структурном изменении самого митрального клапана либо удерживающих его сухожильных нитей. Функциональная митральная недостаточность обычно является следствием расширения (митрализации) полости левого желудочка при его гемодинамической перегрузки, обусловленной заболеваниями миокарда.

С учетом выраженности регургитации выделяют 4 степени митральной недостаточности: с незначительной митральной регургитацией, умеренной, выраженной и тяжелой митральной регургитацией.

В клиническом течении митральной недостаточности выделяют 3 стадии:

I (компенсированная стадия). Незначительная недостаточность митрального клапана; митральная регургитация составляет 20 – 25% от систолического объема крови. Митральная недостаточность компенсируется за счет гиперфункции левых отделов сердца.

II (субкомпенсированная стадия). Митральная регургитация составляет 25 – 50% от систолического объема крови. Развивается застой крови в легких и медленное нарастание бивентрикулярной перегрузки.

III (декомпенсированная стадия). Резко выраженная недостаточность митрального клапана. Возврат крови в левое предсердие в систолу составляет 50-90% от систолического объема. Развивается тотальная сердечная недостаточность.

Симптомы

В периоде компенсации, который может длиться несколько лет, возможно бессимптомное течение митральной недостаточности. В стадии субкомпенсации появляются субъективные симптомы, выражающиеся одышкой, быстрой утомляемостью, тахикардией, ангинозными болями, кашлем, кровохарканьем. При нарастании венозного застоя в малом круге могут возникать приступы ночной сердечной астмы.

Боль в груди слева. Боль в грудной клетке. Боль в сердце. Боль за грудиной. Кашель. Кровохарканье. Одышка. Осиплость голоса.

Диагностика

Основные диагностические данные, свидетельствующие о митральной недостаточности, получают в ходе тщательного физикального обследования, подтвержденного электрокардиографией, фонокардиографией, рентгенографией и рентгеноскопией грудной клетки, ЭхоКГ и допплеровским исследованием сердца.

Вследствие гипертрофии и дилатации левого желудочка у больных с митральной недостаточностью развивается сердечный горб, появляется усиленный разлитой верхушечный толчок в V-VI межреберье от среднеключичной линии, пульсация в эпигастрии. Перкуторно определяется расширение границ сердечной тупости влево, вверх и вправо (при тотальной сердечной недостаточности). Аускультативными признаками митральной недостаточности служат ослабление, иногда полное отсутствие I тона на верхушке, систолический шум над верхушкой сердца, акцент и расщепление II тона над легочной артерией и тд.

Информативность фонокардиограммы заключается в возможности подробно охарактеризовать систолический шум. ЭКГ-изменения при митральной недостаточности указывают на гипертрофию левого предсердия и желудочка, при легочной гипертензии – на гипертрофию правого желудочка. На рентгенограммах отмечается увеличение левых контуров сердца, вследствие чего тень сердца приобретает треугольную форму, застойные корни легких.

Эхокардиография позволяет определиться с этиологией митральной недостаточности, оценить ее тяжесть, наличие осложнений. С помощью допплерэхокардиографии выявляется регургитация через митральное отверстие, определяется ее интенсивность и величина, что в совокупности позволяет судить о степени митральной недостаточности. При наличии фибрилляции предсердий прибегают к чреспищеводной ЭхоКГ с целью выявления тромбов в левом предсердии. Для оценки тяжести митральной недостаточности применяется зондирование полостей сердца и левая вентрикулография.

Лечение

При острой митральной недостаточности требует введение диуретиков и периферических вазодилататоров. Для стабилизации гемодинамики может выполняться внутриаортальная баллонная контрпульсация. Специального лечения легкой бессимптомной хронической митральной недостаточности не требуется. В субкомпенсированной стадии назначаются ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, вазодилататоры, сердечные гликозиды, мочегонные препараты. При развитии фибрилляции предсердий применяются непрямые антикоагулянты.

При митральной недостаточности средней и тяжелой степени выраженности, а также наличии жалоб показано кардиохирургическое вмешательство. Отсутствие кальциноза створок и сохранная подвижность клапанного аппарата позволяет прибегнуть к клапансохраняющим вмешательствам – пластике митрального клапана, аннулопластике, укорачивающей пластика хорд и тд Несмотря на низкий риск развития инфекционного эндокардита и тромбозов, клапансохраняющие операции часто сопровождаются рецидивом митральной недостаточности, что ограничивает их выполнение достаточно узким кругом показаний (пролапс митрального клапана, разрывы клапанных структур, относительная недостаточность клапана, дилатация кольца клапана, планируемая беременность).

При наличии кальцификации клапана, выраженного утолщения хорд показано протезирование митрального клапана биологическим или механическим протезом. Специфическими послеоперационными осложнениями в этих случаях могут служить тромбоэмболии, атриовентрикулярная блокада, вторичный инфекционный эндокардит протезов, дегенеративные изменения биопротезов.

Прогноз

Прогрессирование регургитации при митральной недостаточности наблюдается у 5–10% пациентов. Пятилетняя выживаемость составляет 80%, десятилетняя – 60%. Ишемическая природа митральной недостаточности быстро приводит к тяжелому нарушению кровообращения, ухудшает прогноз и выживаемость. Возможны послеоперационные рецидивы митральной недостаточности.

Профилактика

Митральная недостаточность легкой и умеренной степени не является противопоказанием к беременности и родам. При высокой степени недостаточности необходимо дополнительное обследование с всесторонней оценкой риска. Больные с митральной недостаточностью должны наблюдаться у кардиохирурга, кардиолога и ревматолога. Профилактика приобретенной недостаточности митрального клапана заключается в предупреждении заболеваний, приводящих к развитию порока, главным образом, ревматизма.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник

Симптомы пролапса митрального клапана у детей

Пролапс митрального клапана чаще выявляется у детей в возрасте 7-15 лет, но может диагностироваться на любом году жизни.

Аускультативная форма изолированного (идиопатического) пролапса в 5-6 раз чаще выявляется у девочек. Ранний анамнез насыщен патологией течения беременности, вирусными инфекциями, угрозой прерывания беременности. Особенно надо отметить неблагоприятное течение раннего антенатального периода, т. е. когда идет дифференцировка структур сердца и его клапанного аппарата.

В родословной ребенка с пролапсом митрального клапана часто определяются заболевания эрготропного круга у близких родственников. Семейный характер пролапса митрального клапана отмечен у 10-15 % детей, причем по линии матери. Признаки неполноценности соединительной ткани (грыжи, сколиозы, варикозное расширение вен и пр.) прослеживаются в родословной пробанда.

Психосоциальное окружение, как правило, неблагоприятное, часто имеются конфликтные ситуации в семье, в школе, которые сочетаются с определенными эмоционально-личностными особенностями больного (высокий уровень тревоги, нейротизма). Дети с пролапсом митрального клапана обычно отличаются от здоровых высокой заболеваемостью ОРВИ, у них часто бывают ангины, хронический тонзиллит.

Среди детей с изолированным пролапсом митрального клапана 75 % имею следующие симптомы пролапса митрального клапана: жалобы на боль в грудной клетке, сердцебиение, ощущение перебоев в сердце, одышку, головокружение. Как и для всех больных с вегетативной дистонией, для них характерны головная боль, склонность к обморочным состояниям. Кардиалгии у детей с пролапсом митрального клапана имеют свои особенности: они «колющие», «ноющие», без иррадиации, кратковременные (секунды, реже минуты), возникают обычно на фоне эмоционального напряжения и не связаны с физической нагрузкой. Болевой синдром купируется приемом седативных средств (настойка валерианы, валокордин). Головокружение часто возникает при резком вставании, в первой половине дня, при длительных перерывах между едой. Головная боль чаще бывает по утрам, возникает на фоне переутомления, волнения. Дети жалуются на раздражительность, нарушенный ночной сон. При ортостатической гипотензии могут возникать обмороки чаще по рефлекторному типу. Кардиологическая картина пролапса митрального клапана разнообразна и подробно изложена в руководствах.

Важным является клиническая дифференциация вариантов пролапса митрального клапана, позволяющая определить причину и тактику лечения. Кроме кардиологических показателей (эхокардиография), большое значение имеют исследования вегетативной нервной системы, особенностей эмоциональной сферы.

При осмотре детей с пролапсом митрального клапана обращают на себя внимание нередкие признаки диспластического строения: астеническое телосложение, плоская грудная клетка, высокорослость, слабое развитие мускулатуры, повышенная подвижность в мелких суставах, девочки светловолосы и голубоглазы; среди других стигм определяются готическое небо, плоскостопие, сандалевидная щель, миопия, общая мышечная гипотония, арахнодактилия; более грубой патологией костно-мышечного аппарата являются воронкообразная грудная клетка, синдром прямой спины, паховые, пахово-мошоночные и пупочные грыжи.

При исследовании эмоционально-личностной сферы у детей с идиопатическим пролапсом митрального клапана регистрируются повышенная тревожность, слезливость, возбудимость, колебания настроения, ипохондричность, утомляемость. Этим детям свойственны многочисленные страхи (фобии), нередко страх смерти, если у ребенка развивается вегетативный пароксизм, что является довольно нередким состоянием у таких больных. Фон настроения детей с пролапсом изменчив, но все-таки отмечается склонность к депрессивным и депрессивно-ипохондрическим реакциям.

Вегетативная нервная система имеет исключительно важное значение в клиническом течении пролапса митрального клапана; как правило, преобладает симпатикотония. У некоторых детей (чаще при большей степени пролабирования створок) с грубым поздне- и голосистолическим шумом по показателям кардиоинтервалографии (КИГ) и клиническим вегетативным таблицам могут определяться признаки парасимпатической активности на фоне высокого уровня катехоламинов.

В таком случае повышение тонуса блуждающего нерва носит компенсаторный характер. Вместе с тем наличие одновременно гиперсимпатикотонии и гиперваготонии создает условия для возникновения жизнеугрожаемых аритмий.

Выделены три клинических варианта аускультативной формы пролапса митрального клапана в зависимости от степени тяжести течения. При первом клиническом варианте во время аускультации определяются изолированные щелчки. Малых аномалий развития немного. Вегетативный тонус характеризуется как гиперсимпатикотония, реактивность асимпатикотоническая. Вегетативное обеспечение деятельности избыточное. В целом отмечается ухудшение адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузке. При втором клиническом варианте пролапса митрального клапана имеет наиболее типичные проявления. На эхокардиограмме обнаруживается позднесистолический пролапс створок умеренной глубины (5-7 мм). В статусе превалирует симпатикотоническая направленность вегетативных сдвигов. Вегетативная реактивность носит гиперсимпатикотонический характер, вегетативное обеспечение деятельности избыточное. При третьем клиническом варианте аускультативного пролапса митрального клапана выявляются выраженные отклонения в клинико-инструментальных показателях. В статусе – высокий уровень малых аномалий развития, при аускультации – изолированный позднесистолический шум. На эхокардиограмме определяется позднесистолический или голосистолический пролапс створок митрального клапана большой глубины. При исследовании вегетативного тонуса определяется преобладание влияний парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, либо смешанный тонус. Вегатативная реактивность повышена, гиперсимпатикотонического характера, обеспечение деятельности избыточное. Эти больные отличаются самыми низкими показателями физической работоспособности и имеют самые дезадаптивные реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузки.

Таким образом, степень дисфункции клапанного аппарата сердца находится в прямой зависимости от тяжести течения вегетативной дистонии.

Немая форма пролапса митрального клапана распространена очень широко, встречается одинаково часто у девочек и мальчиков. Ранний анамнез также отягощен перинатальной патологией, частыми ОРВИ, что в дальнейшем способствует развитию вегетативной дистонии и дисфункции митрального клапана.

Жалобы и изменения на ЭКГ во многих случаях отсутствуют – это практически здоровые дети. При наличии разнообразных жалоб (утомляемость, раздражительность, боль в голове, животе, сердце и др.) выявление пролапса митрального клапана подтверждает наличие синдрома вегетативной дистонии. У большинства детей количество малых аномалий развития не превышает 5 или отмечается умеренное повышение уровня стигматизации (высокий рост, готическое небо, «разболтанность» суставов, плоскостопие и др.), что в сочетании с пропорциональным физическим развитием свидетельствует о незначительной роли конституциональных факторов в возникновении пролабирования створок у детей с немой формой пролапса митрального клапана.

Состояние вегетативной нервной системы у детей с немой формой пролапса чаще всего характеризуется вегетативной лабильностью, реже имеется дистония по парасимпатическому или смешанному типу. Панические приступы у детей с пролапсом митрального клапана встречаются не чаще, чем в других группах, и если возникают относительно редко, то существенного влияния на жизнь и самочувствие детей с пролапсом митрального клапана не оказывают.

Вегетативное обеспечение деятельности у этих больных чаще нормальное, реже недостаточное (гипердиастолический вариант клиноортопробы). При проведении велоэргометрии показатели физической работоспособности и выполненной работы при немом пролапсе митрального клапана мало отличаются от нормы по сравнению с этими показателями при аускультативной форме пролапса митрального клапана.

[4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

[4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

Источник