Нейромускулярный дисфункциональный синдром внчс это

Нейромускулярный дисфункциональный синдром симптокомплекс не встречается вместе, а имеет место лишь сочетание нескольких симптомов. Характерным для нейромускулярного синдрома является наличие симптомов при отсутствии рентгенологических изменений в суставах и изменений в окклюзионных соотношениях зубных рядов и челюстей.

Этиология и патогенез нейромускулярного синдрома. Возникновение дисфункциональных синдромов ВНЧС на фоне нарушений функции нейромышечного комплекса обычно связывается с различными причинами либо инициирующими факторами: психогенный фактор (стрессы, истерические кризы, гримасы), факторы механической перегрузки мышц, связанных с длительным односторонним типом Жеваний, профессией (держание в зубах мундштука у подводников, водолазов), с тяжелым физическим трудом (молотобойцы), парафукнцией жевательных мышц, области ВНЧС, челюсти, функциональные и органические изменения в различных отделах центральной и периферической нервных систем, окклюзионные нарушения (ошибки протезирования, преждевременный контакт отдельных бугров в зубных рядах, нестершиеся клыки, скользящий сдвиг нижней челюсти в сторону), раскусывание твердого предмета (ореха, твердой колбасы и т. д.).

Наиболее частым этиологическим фактором является мышечный спазм, нарушение координации мышечных сокращений, перерастяжение мышечно-связочного аппарата, перенапряжение или атония мышц.

По мнению Schwarz (1955), D. M. Laskin и соант. (1969), что подтверждают и многолетние исследования, первичным и основным фактором является мышечный спазм, способствующий развитию дисфункционального синдрома. Он может возникнуть от чрезмерного растяжения, сокращения, утомления мышц.

Мышечный спазм может возникнуть и при ошибках во время протезирования зубов (определении центральной окклюзии, моделировании промежуточной части мостовидного протеза и т. д.), приводящих к преждевременному контакту в зубных рядах. При наличии последнего нижняя челюсть при смыкании зубных рядов скользит на отдельном бугре и не устанавливается в положении центральной окклюзии. Информация о патологическом сдвиге нижней челюсти поступает в центральную нервную систему, откуда следует команда — установить нижнюю челюсть в положение нормальной окклюзии, избегая преждевременного контакта. Это положение приводит к тому, что все элементы жевательного аппарата (сустав, мускулатура, связки), за исключением зубных рядов, находятся в положении адаптации, которая не соответствует физиологическому положению центрального соотношения челюстей.

В результате повторного и последующих толчков из этих органов импульсы поступают в головной мозг, что в дальнейшем приводит к спазму мышц, нарушению координации мышечных сокращений, смещению челюсти в сторону, зигзагообразным и круговым движениям. Появление спазмов одной или нескольких жевательных мышц, независимо от того, вызваны ли они утомлением, перенапряжением или морфологическими изменениями мышечных волокон, центральных звеньев нервной системы, элементов сустава, могут привести к возникновению болевого дисфункционального синдрома, ограничению открывания рта, а при односторонних спазмах — смещению нижней челюсти в сторону. Односторонний тип жевания приводит к перегрузке жевательных мышц (особенно латеральной крыловидной) и развитию явлений спазма и атонии (P. Scheman, 1966).

Перерастяжение мышечно-связочного аппарата может возникнуть в результате чрезмерно широкого открывания рта: при зевоте, крике, смехе, гримасах, пении, откусывании от большого куска, при введении большого предмета в рот, эндотрахсальном наркозе, зондировании желудка, извлечении инородных тел из дыхательных путей, приступах бронхиальной астмы, коклюше, грубых манипуляциях при удалении нижних жевательных зубов (когда врач, не фиксируя нижнюю челюсть рукой, двумя руками обхватывает бранши и, удаляя устойчивый зуб, перерастягивает мышечно-связочный аппарат), при лечении верхних моляров, производстве» внутриротовых рентгеновских снимков.

Нередко перерастяжение мышц связано с профессией. В музыкальных отделениях университетов при обучении в вокальном отделении педагоги просят широко раскрывать рот, либо на длительное время вводят округлые предметы в него.

Клиническая картина была различной, она зависела от характера нарушения функции мышц и причины, вызывающей это нарушение. При всем разнообразии клинической картины можно выделить общие симптомы: боль в мышцах, головные и невралгические боли, реже глоссалгия и глоссодиния.

Типичным симптомом нейромускулярного синдрома является боль в ВНЧС, в жевательных мышцах, различных отделах лица, головы, шеи, языка. Боль в ВНЧС возникала при асинхронном сокращении жевательных мышц. Некоординированные сокращения мышц приводили к атипичным движениям обоих мыщелков в суставных ямках, к травмированию, сдавливанию отдельных участков внутрисуставного мениска, ущемлению задних и заднебоковых отделов суставной сумки, богатой нервными рецепторами. Боль возникает также при перерастяжении мышечно-свя-зочного аппарата, сдавлении мениска между мыщелком и суставным бугорком при широком открывании рта.

Не исключена возможность, что боль в суставе невралгического характера вызывалась спастическим сокращением латеральной крыловидной мышцы в результате резкого натяжения мениска и сдавливания при этом п. chorda tympani между соединительно-тканными тяжами заднего отдела мениска, входящими в виде веера в fissura petrotympanica и костным краем Глазеровой щели.

Ведущим симптомом этого вида поражения височного сустава является щелканье. Щелканье возникало при незначительном открывании рта и боковых движениях нижней челюсти при обычном разговоре, приеме пищи, при широком открывании рта, в момент начала закрывания рта, смыкании челюстей. У больных с интактными зубными рядами щелканье при смыкании зубов возникает в результате спастического сокращения латеральной крыловидной мышцы. Мениск при закрывании рта резко смещается вперед, а головка, принимая обычное положение, преодолевает барьер утолщенного заднего края смещенного мениска, издает хруст или глухое щелканье.

Возникновение щелканья у 97,8% больных при разговоре и приеме пищи связано с увеличением подвижности мениска и перерастяжением мышечно-связочного аппарата. Сказанное подтверждается быстрым исчезновением шумовых симптомов при применении ограничивающего ортопедического аппарата.

Лечение нейромускулярного синдрома

Лечение следует начинать с миогимнастических упражнений. При односторонних спазмах жевательных мышц с боковым смещением нижней челюсти проводятся следующие упражнения:

1) упираясь ладонью руки в латеральный край подбородка, во время вертикальных движений нижней челюсти, больной стремится сдвигать челюсть в сторону, противоположную смещению; 2) при зигзагообразных движениях нижней челюсти больной охватывает лицо ладонями обеих рук и, удерживая нижнюю челюсть в сагиттальной плоскости, производит вертикальные движения;

3) при дистальных сдвигах нижней челюсти пациент выдвигает нижнюю челюсть вперед до положения ортогнастического или прямого прикуса и, удерживая ее в конструктивном прикусе, производит вертикальные движения; 4) при привычном выдвижении нижней челюсти вперед в момент открывания рта она фиксируется за подбородок в дисталыюм положении во время вертикальных движений.

Миогимнастика назначается 3 раза в день до легкой утомляемости в течение двух-трех месяцев. Она весьма полезна, однако достичь полного излечения одной миогимнастикой в сочетании с медикаментозным лечением в большинстве случаев не удается, поэтому одновременно с миотерапией следует проводить лечение с помощью ортопедических аппаратов.

Больных с толчкообразными движениями нижней челюсти необходимо лечить несъемной ограничивающей шиной . При асинхронных сокращениях парных жевательных мышц, толчкообразных и зигзагообразных движениях мыщелков целесообразно ограничивать вертикальные, трансверзальные и сагиттальные движения нижней челюсти. Этим требованиям отвечает шина.

Источник

Этиология. Причиной возникновения нейромышечной дисфункции являются психогенные факторы (стрессы, истерические кризы, гримасы). Функциональные и органические изменения в различных отделах центральной и периферической нервных систем, ошибки протезирования (преждевременный контакт на отдельных буграх). Наиболее частым этиологическим фактором является мышечный спазм, нарушение координации мышечных сокращений.

Спазм латеральной крыловидной мышцы может привести к резким болям в ВНЧС. Спазм собственно-жевательной мышцы и височной мышцы приводят к лицевым болям с иррадиацией в сустав, т.к. нервные окончания жевательных мышц входят в сустав. Сдавление курковой зоны собственно-жевательной мышцы дает отраженную боль в суставе.

Клиника. Общими симптомами являются боль в мышцах, головные боли, невралгические боли, глоссалгия и реже глоссодения.

Типичными симптомами для данной патологии являются: боль в жевательных мышцах, невралгические артрогенные боли, возникающие при нарушении координации мышечных сокращений, от атипичных движений нижней челюсти. При этом происходит сдавление отдельных участков суставного мениска между костными элементами сустава, ущемление задних и заднебоковых отделов суставной сумки, богатой нервными рецепторами. Боль возникает также от перерастяжения мышечно-связочного аппарата. Боль в суставе может при атипичных движениях суставных головок возникнуть от сдавления веточки n. chorda thympani, n. auriculotemporalis, от спазма латеральной крыловидной мышцы.

Другим симптомом является щелканье в суставах. При атипичных движениях и спазмах латеральной крыловидной мышцы теряется прочная связь мениска с мыщелком. Мениск становится чрезмерно подвижным и при изгибании и выпрямлении издает щелкающий звук.

Асинхронные сокращения парных жевательных мышц приводят к толчкообразным, зигзагообразным и круговым движениям нижней челюсти.

Рентгенологическая картина. На томограммах в положении центральной окклюзии суставные головки находятся в середине суставных ямок. Изменений со стороны костной структуры суставных поверхностей не отмечается. При максимально открытом рте суставные головки находятся на вершине суставных бугорков.

Лечение нейромускулярного дисфункционального синдрома ВНЧС

Лечение больных с нейромускулярным синдромом направлено на устранение причины, вызвавшей дисфункциональные состояние, если она продолжает действовать. После этого лечение следует проводить по определенной схеме, которая учитывает характер патологии, включает как общее, так и местное лечение. При поражении ЦНС, лечение необходимо проводить комплексно, совместно с психиатром и невропатологом.

Специальное стоматологическое лечение направлено на устранение травмирующих моментов, восстановление синхронности сокращения парных жевательных мышц, укрепление мышечно-связочного аппарата и сокращение растянутой капсулы сустава, нормализацию окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений челюстей и зубных рядов. Это достигается путем миогимнастических упражнений, избирательной пришлифовки зубов, ортопедического, аппаратурного лечения, медикаментозной физиотерапии и зубного протезирования.

При резких односторонних спазмах латерально-крыловидной мышцы, как правило, нижняя челюсть смещается в противоположную сторону.

Лечение больных следует начинать с миогимнастических упражнений.

Методика выполнения миогимнастических упражнений.

1. При вертикальных движениях больной ладонью руки упирается в подбородок, стремится двигать челюсть в сторону, противоположную смещению.

2. При зигзагообразных движениях нижней челюсти больной охватывает ее

ладонями обеих рук и, удерживая в сагиттальной плоскости, производит вертикальные движения.

3. При дистальных сдвигах нижней челюсти пациент выдвигает нижнюю челюсть вперед до положения ортогнатического или прямого прикуса и, удерживая ее в конструктивном прикусе, производит вертикальные движения.

4. При привычном выдвижении нижней челюсти вперед в момент открывания рта она фиксируется за подбородок в дистальном положении во время вертикальных движений.

Миогимнастика назначается 3 раза в день до легкой утомляемости в течение одного, двух, трех месяцев.

Больных с толчкообразными и зигзагообразными движениями необходимо лечить несъемной ограничивающей шиной Ю.А. Петросова.

Источник

19

Тверская

государственная медицинская академия

Кафедра

ортопедической стоматологии

Зав.кафедрой

– заслуженный деятель науки России,

доктор

медицинских наук профессор А.С.Щербаков

(методические

указания для студентов)

Составили

к.м.н., доцент И.В. Петрикас; ассистент

Д.В. Трапезников.

Тверь

2012

Тема

занятия:

Нейромускулярный дисфункциональный и

окклюзионно-артикуляционный

дисфункциональный синдромы ВНЧС.

Цель

занятия:

Изучить этиологию, патогенез и освоить

методы лечения нейромускулярного и

окклюзионно-артикуляционного

дисфункционального синдромов ВНЧС

Ключевые

слова и обозначения:

ВЧ

– верхняя челюсть,

НЧ

– нижняя челюсть,

Rg

– рентгеновский снимок,

ВНЧС

– височно-нижнечелюстной сустав.

Исходные знания.

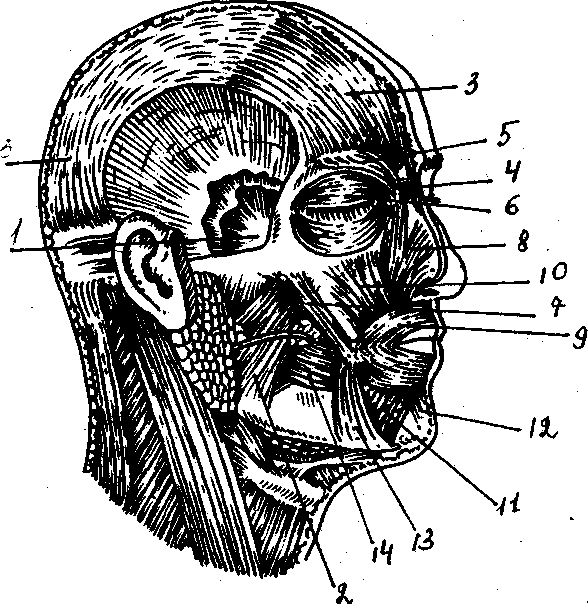

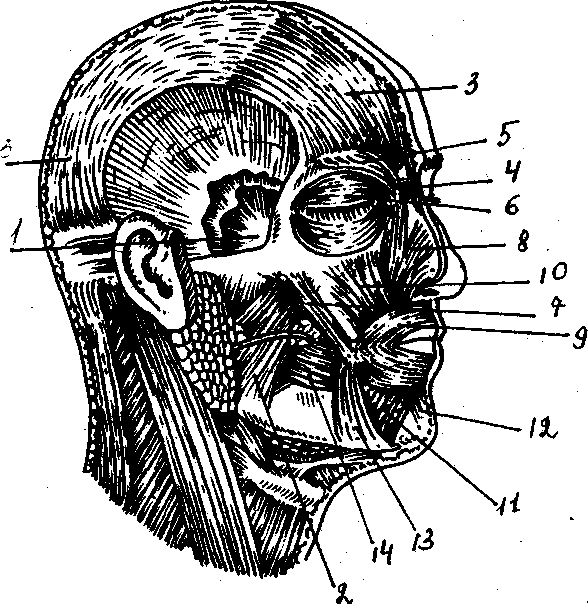

По

данным многих исследователей 80% лицевых

болей связано с жевательными и

мимическими мышцами. Поэтому стоматологу

необходимо знать топографию мышц лица

и их функцию (рис.1). По функции различают

мышцы, поднимающие челюсть, и мышцы, ее

опускающие.

Рис.

1. Жевательные и мимические мышцы

человека:

1

– m. temporalis; 2 – m. masseter; 3 – m. occipitofrontalis

(venter frontalis); 4 – m. corrugator supercilii; 5 – m.

procerus; 6 – m. orbicularis oculi; 7 – m.zygomaticus major; 8 –

m. nasalis; 9 – m. orbicularis oris; 10 – m. levator labii

superioris; 11 – m. depressor labii inferioris; 12 – m. mentalis;

13 – m. depressor anguli oris; 14 – m. buccinator.

Жевательная

мышца (m.

masseter)

находится снаружи от ветви нижней

челюсти в задней половине щеки. Она

хорошо прощупывается при смыкании

зубов. Мышца начинается от скуловой

кости и прикрепляется на наружной

поверхности угла нижней челюсти, где у

взрослых имеется жевательная бугристость

(tuberositas

masseterica).

Увеличение тонуса этой мышцы при

бруксизме, повышенном стирании зубов

усиливает эту бугристость.

Мышца

участвует в жевании, поднимая нижнюю

челюсть. Если в жевании преобладает

эта мышца, то оно осуществляется медленно

и с большой силой, называясь при этом

массетериальным типом жевания.

Височная

мышца (m.

temporalis)

имеет широкое начало от всей поверхности

височной ямки и прикрепляется на всем

протяжении венечного отростка нижней

челюсти. Мышца поднимает нижнюю челюсть

и перемещает её вперед-назад. Она

развивает меньшее усилие, чем жевательная,

но выигрывает в скорости и размахе

движения. Жевание, когда главенствующую

роль имеет височная мышца, называется

темпоральным.

Медиальная

крыловидная мышца (m.

pterygoideus

medialis)

начинается в fossa

pterygoidea

крыловидного отростка клиновидной

кости и прикрепляется на внутренней

поверхности угла нижней челюсти. Эта

мышца развивает наибольшее давление

нижних боковых зубов на верхние и

участвует в боковых и переднем перемещении

нижней челюсти.

Латеральная

крыловидная мышца (m.

pterygoideus

lateralis)

находится в подвисочной ямке, имея

горизонтальное направление большинства

своих волокон. По традиционным

анатомическим представлениям эта мышца

начинается двумя головками. Верхняя

головка начинается на большом крыле

клиновидной кости. Нижняя головка

начинается от наружной поверхности

lamina

lateralis

processus

pterygoidei

и частично от задней поверхности верхней

челюсти. Прикрепляется мышца к fovea

pterygoidea

мыщелкового отростка нижней челюсти,

к капсуле сустава и через неё к

внутрисуставному диску.

В

последнее время появились новые данные

о строении этой мышцы. Есть мнение, что

латеральная крыловидная мышца состоит

из двух мышц, имеющих различную функцию

и гистологическое строение. Поэтому

следует говорить о наличии двух мышц:

верхней и нижней крыловидных латеральных

мышц.

Дискутируется

вопрос о характере прикрепления этой

мышцы. Описываются различные варианты.

Некоторые авторы утверждают, что мышца

не прикрепляется к мениску.

Функция

мышцы заключается в перемещениях нижней

челюсти в горизонтальной плоскости.

В то же время она участвует и в вертикальных

движениях. Этой мышце отводится

важная роль в патогенезе заболеваний

ВНЧС. Дисфункции сустава в большинстве

случаев связаны с патологией в латеральной

крыловидной мышце (повышение её тонуса,

асинхронная работа правой и левой мышц).

Пальпация этой мышцы проводится за

бугром верхней челюсти. Однако американские

анатомы считают, что ширина пальца

обеспечивает контакт одновременно с

латеральной и медиальной крыловидными

мышцами. Боль при пальпации за бугром

свидетельствует чаще всего о болезненном

состоянии латеральной крыловидной

мышцы. Вывих нижней челюсти и вывих

мениска обусловлены повышением тонуса

последней.

Мышцы,

опускающие нижнюю челюсть, обеспечивают

плавное её движение вниз. К ним относятся

челюстно-подъязычная мышца (m.

mylohyoideus),

двубрюшная (m.

digastricus),

подбородочно-подъязычная (m.

geniohyoideus).

Эти мышцы образуют дно полости рта. При

беззубой нижней челюсти от их тонуса

зависят язычные границы протеза.

Повышенный тонус этих мышц не позволяет

врачу расширить границы протеза в

подъязычном пространстве. Сниженный

тонус не препятствует увеличению границы

протеза и толщины его края в этом месте.

Контрактура этой группы мышц препятствует

пациенту закрывать рот.

Мимическая

мускулатура.

Для

клинициста-стоматолога представляют

интерес следующие мимические мышцы.

Круговая

мышца рта (m.

orbicularis

oris)

залегает в толще губ, окружая отверстие

рта. В эту мышцу со всех сторон по

радиусам, особенно у углов рта, вплетаются

другие мышцы. При сокращении мышца

суживает ротовую щель и вытягивает губы

вперед.

Щечная

мышца (m.

buccinator)

находится в глубине щеки. Начинается

мышца по линии идущей дугой и проходящей

1) на альвеолярном отростке верхней

челюсти у его основания в области больших

коренных зубов, 2) от соединительно-тканного

шва, соединяющего крыловидный отросток

клиновидной кости с нижней челюстью и

3) от crista

buccinatoria

последней. Волокна щечной мышцы проходят

горизонтально вперед. При сокращении

мышцы рот оттягивается в сторону. Эта

мышца удерживает пищу на жевательной

поверхности зубов при жевании.

Мышца,

поднимающая верхнюю губу, большая

скуловая мышца, резцовая мышца верхней

губы, мышца, поднимающая угол рта

(клыковая мышца), мышца смеха, мышца,

опускающая угол рта, мышца, опускающая

нижнюю губу, резцовая мышца нижней губы,

подбородочная мышца оказывают влияние

на стабилизацию съемного протеза на

беззубой челюсти. Определенная форма

протеза может вызывать противодействие

со стороны этих мимических мышц или,

наоборот, они будут способствовать

удержанию протеза на челюсти. Методика

объемного моделирования протеза призвана

придать протезу форму, которая будет

находиться в соответствии с действием

мимических мышц с одной стороны и языка

с другой.

Контроль

уровня исходных знаний.

Ответьте

на следующие вопросы:

Каковы

причины заболеваний ВНЧС?Назовите

иимптомы при заболеваниях ВНЧС.Какие

заболевания ВНЧС вы знаете?Перечислите

основные способы лечения ВНЧС.Каково

строение ВНЧС?Является

ли пальпация жевательных мышц и мышц

шеи клинически важной симптоматикой

при заболеваниях ВНЧС?

Источник