Неотложная медицинская помощь при геморрагическом синдроме

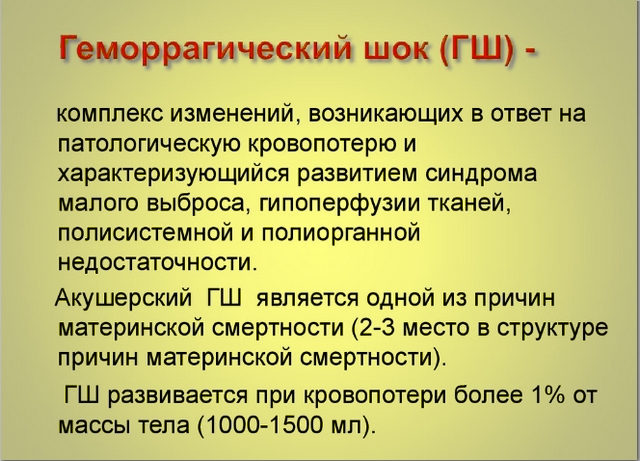

Геморрагический шок – состояние критического дисбаланса в организме, вызванное быстрой однократной потерей крови. В результате нарушений сосуды не справляются с объемом крови, циркулирующей по ним.

Развитие геморрагического шока требует неотложной помощи, ведь его результатом является критическое снижение кровоснабжения в органы и ткани, что приводит к опасным проявлениям и последствиям. Состояния шока признаны опасными для жизни, так как стрессовая реакция организма не позволяет в полном объеме управлять его системой.

Механизмы развития патологии

Сразу следует отметить, что на развитие геморрагического шока влияет скорость потери крови. То есть, даже значительная кровопотеря не станет причиной патологического состояния, если она протекает медленно. Это факт объясняется с механизмами компенсации, которые «включаются» в работу по сигналу организма, ведь у него достаточно времени, чтобы восполнить недостающее количество кровяного баланса. Тогда как при внезапности наступления кровотечения даже пол-литра потерянной крови приведет к острому кислородному голоданию тканей.

Тяжесть развития геморрагического шока зависит от пяти факторов:

- Возможности конкретного организма к нервной регуляции тонусов сосудов;

- Уровень свертываемости крови;

- Состояние сердечно-сосудистой системы и ее возможности при работе в условиях острой гипоксии;

- Наличие или отсутствие дополнительного обеспечения кислородом тканей;

- Состояние иммунной системы.

Обратите внимание!

У пациента с хроническими патологиями внутренних органов шансов пережить геморрагический шок крайне мало.

Средняя наполненность кровью артерий и вен составляет порядка 5 литров. 75% из этого объема принимают вены или, как их еще называют, венозный магистральный поток. Поэтому скорость восстановления организма зависит от состояния венозной системы, возможностей ее адаптации. Резкая кровопотеря 1/10 от общего количества крови не позволяет немедленно восполнить недостающее количество из депо. Стремительно падает венозное давление, поэтом организм направляет оставшуюся кровь централизовано: он «спасает» ткани сердца, легких и головного мозга. Мышечная и кожная ткань, кишечник начинают играть второстепенную роль и вскоре полностью исключаются из процесса снабжения кровью.

Недостаток крови сказывается и на потере выталкиваемого объема в период систолического сокращения. Незначительного количества этого кровяного выброса хватает лишь на обеспечение кровью коронарных артерий, а ткани и внутренние органы его не получают вообще. В экстренном порядке начинается эндокринная защита, проявляющаяся в повышенной выработке гормонов. Это помогает остановить потерю жидкости, блокируя мочевыводящую способность почек.

Параллельно с потерей калия повышается концентрация натрия и хлоридов. Из-за чрезмерного синтезирования катехоламинов начинаются спазмы сосудов, что вызывает сосудистое сопротивление. Кислородное голодание тканей провоцирует повышенную концентрацию шлаков, которые быстро разрушают сосудистые стенки.

Начинают образовываться многочисленные тромбы, которые в виде накопленных клеточных элементов оседают в сосудах. В таких случаях возникает риск развития необратимых процессов свертывания крови в сосудах.

Сердце работает в усиленном режиме, увеличивая количество сокращений, но этих экстренных мер недостаточно: из-за стремительной потери калия уменьшается способность миокарда к сокращению, поэтому быстро развивается сердечная недостаточность, а показатели артериального давления стремительно падают.

Причины и проявления

Нарушение микроциркуляции крови, которое вызывает геморрагический шок, вызвано травмированием открытого или закрытого типа. Причины и признаки патологии всегда связаны с резкой потерей не менее 1 литра крови. К их числу относятся такие факторы:

- Послеоперационный период;

- Распад злокачественных образований на завершающей стадии онкологии;

- Прободение желудочной язвы;

- Внематочная беременность;

- Преждевременная отслойка плаценты;

- Обильные послеродовые кровопотери;

- Замершая беременность;

- Травмирование родовых путей во время родоразрешения.

Основными признаками шока считают такие проявления клинической картины:

- Сердце и легкие работают в ускоренном режиме: учащается сердцебиение и дыхание;

- Одышка;

- Психоэмоциональное возбуждение;

- Побледнение кожных покровов, их влажность;

- Тошнота;

- Ощущение сухости во рту;

- Слабость и головокружение;

- Запустение вен под кожей на руках;

- Появление темных кругов перед глазами;

- Потеря сознания, сопровождающаяся крайне низким артериальным давлением.

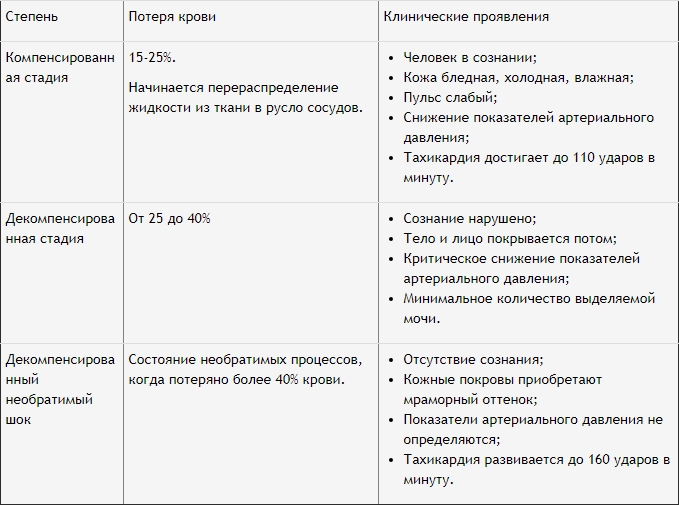

Симптоматика существенно отличается на разных стадиях развития патологии.

Степени тяжести геморрагического шока и специфика его проявлений представлены в таблице.

Обратите внимание!

Кровопотеря более 40% потенциально опасна для жизни пациента! В этом случае его состояние требует неотложных реанимационных действий.

Следует знать, что потерю крови у детей оценивают другими показателями. Для смертельного исхода новорожденному малышу достаточно потерять до 50 мл крови. К тому же подобное состояние у детей протекают значительно сложнее: в их организмах процессы компенсации еще не сформировались в полном объеме.

Диагностические мероприятия

Диагностические мероприятия при геморрагическом шоке направлены на определение количества потерянной крови. Внешний вид пациента не может дать объективных данных. Поэтому для уточнения стадии шока используют 2 методики:

- Непрямые способы. Определение кровопотери проводят с помощью визуального осмотра пациента и оценке работы главных органов и систем: наличие пульсации, артериальное давление, цвет кожных покровов и особенности дыхания.

- Прямые способы. Суть методик заключается в определении веса самого пациента или материалов, с помощью которых проводилась остановка крови.

Непрямые методики оценивания состояния пациента могут помочь высчитать индекс шока. Для этого нужно определить жизненно важные показатели у пострадавшего и сравнить их с примерными показателями степени кровопотери. Определением шокового индекса, как правило, занимаются на этапе до госпитализации. В условиях стационара диагностические данные уточняются с помощью лабораторных исследований.

Мероприятия неотложного характера

Неотложная помощь при геморрагическом шоке основывается на 2 главных задачах:

- Остановить потерю крови;

- Предотвратить обезвоживание.

Учитывая то, что при обширном кровотечении требуется его немедленная остановка, алгоритм неотложных действий будет следующим:

- Используйте жгут или особые перетягивающие повязки для остановки кровотечения;

- Обеспечьте неподвижность поврежденной части тела;

- Уложите пострадавшего, так как при наличии первой стадии шока больной пребывает в состоянии эйфории и может сделать попытки к самостоятельному передвижению;

- Давайте человеку как можно больше пить чистой воды без газов;

- Согрейте его с помощью любых подручных средств: одеял, одежды, грелок.

Помните!

Независимо от состояния пациента при подозрении на наличие геморрагического шока нужно немедленно вызвать медицинских работников. От того, как быстро профессионалы начнут оказывать неотложную помощь пострадавшему, зависит его жизнь.

Действия профессионалов

Чтобы исключить наступление тяжелого осложнения, врачебная помощь начинает оказываться еще по пути в медицинское учреждение. При остановке кровотечения параллельно проводятся лечебные мероприятия, которые заключаются в выполнении трех действий:

- Для восполнения в системе крови необходимого баланса и стабилизации клеточных мембран устанавливаются катетеры на периферические вены;

- Для поддержания обмена газов и нужной проходимости в органах дыхания устанавливают специальный зонд. В случае крайней необходимости используют аппарат для искусственной вентиляции легких;

- Устанавливают катетеры в область мочевого пузыря.

После того, как пострадавший доставлен в медицинское учреждение, проводят диагностические мероприятия для определения степени тяжести шока, а затем приступают к интенсивной терапии. Действия медицинского персонала проводятся согласно неотложному алгоритму:

- Проводятся необходимые лабораторные исследования;

- В экстренном порядке начинают мероприятия профилактического профиля, чтобы предотвратить развитие гипогликемии и энцефалопатии Вернике;

- В случае экстренной необходимости используют антидоты узкого профиля;

- Устраняют отечность мозговых оболочек и снижают внутричерепное давление;

- Используют симптоматическую терапию, направленную на устранение судорожного синдрома и рвоты;

- В период стабилизация состояния пациента в обязательном порядке проводят мониторинг давления, пульса, сердечной деятельности, количества выделяемой мочи.

Следует отметить, что собственно терапия проводится только после стабилизации состояния больного. Стандартный набор препаратов, улучшающих восполнение кровяного русла, следующий:

- Витамин C и лекарственные средства, его содержащие;

- Ганглиоблокаторы для купирования последствий спазмов вен;

- С целью улучшить сердечный метаболизм используют рибоксин, карветин и цитохром;

- Развивающаяся сердечная недостаточность может потребовать включение преднизолона и гидрокортизона для улучшения сократительных способностей сердечных мышц;

- Контрикал используют, чтобы привести в норму свертываемость крови.

Терапия неотложного состояния геморрагического шока прошла долголетнюю апробацию и признана успешной при строгих соблюдениях врачебных предписаний и дозировки медикаментозных средств. Для закрепления терапевтических действий важна реабилитация после лечения, которая включает в себя щадящие нагрузки ЛФК.

Восполнение кровяного русла

При значительных кровопотерях для предотвращения необратимых последствий пострадавшему в экстренном порядке проводят переливание крови. Процедура выполняется согласно определенным правилам:

- Потерю крови в пределах 25% возмещают ее заменителями;

- Малышам, не достигшим трехлетнего возраста, недостающий объем компенсируют кровью с добавлением эритроцитов в пропорциях 1 к 1;

- При кровопотерях до 35% от ОЦК компенсируемый раствор должен состоять из крови, ее заменителей и эритроцитарной массы;

- Объем жидкостей, искусственно вводимых в организм, должен превышать кровопотерю на 20%;

- В случае снижения объема ОЦК на половину, жидкости вводят больше в 2 раза, при этом количество эритроцитов должно превышать заменители крови также в 2 раза.

Неотложные мероприятия прекращают при стабилизации состояния больного, которое проявляется в нормализации артериального давления, сердечной деятельности и диуреза.

Источник

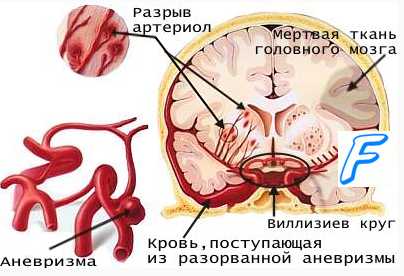

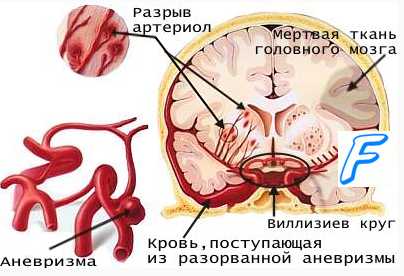

Оглавление темы “Инсульт. Виды инсультов. Неотложная помощь при инсульте.”:

1. Инсульт. Виды инсультов. Субарахноидальное кровоизлияние. Причины ( этиология ), патогенез субарахноидального кровоизлияния. Клиника ( признаки ) и диагностика субарахноидального кровоизлияния..

2. Неотложная помощь при субарахноидальном кровоизлиянии. Первая помощь при субарахноидальном кровоизлиянии.

3. Геморрагический инсульт. Причины ( этиология ), патогенез геморрагического инсульта. Клиника ( признаки ), диагностика геморрагического инсульта.

4. Неотложная помощь при геморрагическом инсульте. Первая помощь при геморрагическом инсульте.

5. Ишемический инсульт ( инфаркт мозга ). Причины ( этиология ), патогенез ишемического инсульта. Клиника ( признаки ), диагностика ишемического инсульта.

6. Неотложная помощь при ишемическом инсульте. Первая помощь при ишемическом инсульте.

7. Острая гипертоническая энцефалопатия. Причины ( этиология ), патогенез гипертонической энцефалопатии. Клиника ( признаки ), диагностика гипертонической энцефалопатии.

8. Неотложная помощь при гипертонической энцефалопатии. Первая помощь при гипертонической энцефалопатии.

9. Базисное ( недифференцированное ) лечение мозгового инсульта. Лечение инсульта.

Неотложная помощь при геморрагическом инсульте. Первая помощь при геморрагическом инсульте.

Неотложная помощь при геморрагическом инсульте должна осуществляться в неврологическом или реанимационном отделении, по принципам, сформулированным Б. С. Виленским (1986):

1. Нормализация витальных функций (см. тему ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ).

2. Больной должен быть уложен в постель с приподнятым головным концом.

3. При геморрагическом инсульте показаны средства, обладающие свойствами гемостатиков и ангиопротекторов. Препаратом выбора для этой цели является дицинон (синонимы: этамзилат, циклонамид). Гемостатическое действие дицинона при в/в введении начинается через 5—15 мин., максимальный эффект наступает через 1-2 ч, действие длится 4—6 ч и более. Вводят в/в 2—4 мл 12,5% р-ра, затем через каждые 4-6 ч по 2 мл. Можно вводить в/в капельно, добавляя к обычным растворам для инфузий (М. Д. Машковский, 1997).

4. Для нормализации артериального давления на этапе неотложной помощи можно использовать в/в инъекции дибазола (2—4 мл 1% р-ра), клофелина (1 мл 0,01% р-ра), дроперидола (2—4 мл 0,25% р-ра). При отсутствии эффекта показаны ганглиоблокато-ры — пентамин (1 мл 5% р-ра) или бензогексоний (1 мл 2,5% р-ра), но введение данных препаратов нужно производить с осторожностью и постоянным контролем АД.

5. В связи с резким повышением фибринолиза цереброспинальной жидкости показана эпсилон-аминокапроновая кислота от 20 до 30 г/24 ч в течение первых 3—6 недель (Ф. Е. Горбачева, А. А. Скоромеи, Н. Н. Яхно, 1995).

6. Купирование отека мозга и внутричерепной гипертензии — см. тему ОТЕК МОЗГА.

7. Купирование гипертермического синдрома (при его наличии); судорожного синдрома (при его наличии).

8. При отсутствии сознания производится превентивное назначение антибиотиков для предупреждения развития пневмонии.

9. Уход, направленный на предупреждение трофических осложнений (пролежней).

10. Контроль функции кишечника.

11. Симптоматическая терапия.

Примечание. Перечисленные мероприятия адаптируются к конкретной ситуации.

Видео урок первой помощи при инсульте

– Также рекомендуем “Ишемический инсульт ( инфаркт мозга ). Причины ( этиология ), патогенез ишемического инсульта. Клиника ( признаки ), диагностика ишемического инсульта.”

Источник

Тромбоцитопения

Аномально низкое количество тромбоцитов в периферической крови при приобретенном геморрагическом синдроме может быть обусловлено уменьшением продукции тромбоцитов или усиленным их разрушением. Перечень этиологических факторов тромбоцитопений занял бы очень много места, так что с этой целью лучше обратиться к библиографическому указателю. Состояния, при которых тромбоцитопения наблюдается наиболее часто, перечислены ниже.

- Уменьшение продукции тромбоцитов костным мозгом

- Апластическая анемия

- Опухолевая метаплазия костного мозга (лейкоз, рак и др.)

- Угнетение костного мозга лекарственными препаратами (химиотерапия, лучевая терапия, алкоголь и др.)

- Инфекционное подавление (корь, туберкулез)

- Дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты

- Повышенное разрушение тромбоцитов

- Иммунные факторы (идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, системная красная волчанка, медикаментозная тромбоцитопения, инфекционный мононуклеоз и др.)

- Диссеминированное внутрисосудистое свертывание

- Гиперспленизм

- Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Наибольшая склонность к кровотечению отмечается при количестве тромбоцитов в периферической крови менее 50 000 в 1 мм³. При числе тромбоцитов ниже 10 000—20 000 может возникнуть фатальное спонтанное кровотечение. Обнаружение в образцах периферической крови крупных тромбоцитов (мегатромбоциты) может отражать гиперпродукцию тромбоцитов костным мозгом при их повышенном разрушении на периферии.

Молодые тромбоциты больших размеров представляются функционально гиперактивными; этим можно объяснить то обстоятельство, что больные с иммунной деструкцией лучше переносят снижение количества тромбоцитов, чем больные с недостаточностью костного мозга. Обнаружение в костном мозге мегакариоцитов и повышенного разрушения тромбоцитов обычно позволяет исключить недостаточность костного мозга как причину выраженной тромбоцитопений.

Лечение

У каждого больного с кровотечением приоритет следует отдать стабилизации внутрисосудистого объема и поддержанию количества циркулирующего гемоглобина. Если причиной кровотечения является уменьшение продукции тромбоцитов (но при нормальной их выживаемости в периферической крови), то наиболее эффективно переливание тромбоцитарной массы.

Как правило, переливание одной стандартной дозы тромбоцитарной массы приводит к увеличению количества тромбоцитов в 1 мм³на 10 000. Но при периферических деструктивных процессах срок жизни тромбоцитов может быть значительно более коротким (особенно при патоиммунной тромбоцитопений), поэтому переливание тромбоцитарной массы как поддерживающая терапия лишь относительно показано; больные с жизнеугрожающим кровотечением должны получать экзогенные тромбоциты в порядке неотложной терапии. Иммуносупрессивная терапия кортикостероидами и другими препаратами требует нескольких дней для достижения желаемого эффекта, поэтому она нечасто используется в ОНП.

Внутривенное введение очищенного человеческого иммуноглобулина является новым методом, предназначенным для гибкого торможения тромбоцитопенического эффекта антитромбоцитарных антител при патоиммунной тромбоцитопений (ПИТ). Человеческий иммуноглобулин с успехом применяется при острой ПИТ у детей и взрослых, а также при ПИТ, связанной с беременностью, поэтому он обычно резервируется для детей с сильным кровотечением или для взрослых с ПИТ, рефрактерной к кортикостероидам.

Гипопротромбонемия

Терапия варфарин-натрием и дефицит витамина К

Протромбин является гликопротеином, продуцируемым печенью при участии витамина К, и превращается в тромбин обычным путем в процессе коагуляции. Врожденный дефицит протромбина встречается исключительно редко; кровотечение вследствие нарушения продукции протромбина обычно бывает связано с дефицитом витамина К, терапией варфарин-натрием или с печеночной недостаточностью. Многофакторный патогенез кровотечения при заболевании печени будет рассмотрен отдельно. Жирорастворимый витамин К необходим для печеночной продукции факторов II, VII, IX и X. Алиментарная и билиарная недостаточность, а также нарушение всасывания жиров в кишечнике могут привести к геморрагическому диатезу, характеризующемуся увеличением ПВ (и вариабельным увеличением ЧТВ), которое удается купировать парентеральным введением витамина К.

Производные кумарина (варфарин или кумадин и дикумарол) являются конкурентными ингибиторами витамина К. Их антикоагулянтная активность может значительно усиливаться различными препаратами посредством вытеснения белка (фенилбутазон, клофибрат, индометацин и др.) или путем метаболического торможения (аллопуринол, хлорамфеникол, нортриптилин).

При применении терапевтических доз указанных препаратов ПВ возрастает в 2—2,5 раза по сравнению с контролем; ЧТВ обычно бывает нормальным. Таким образом, незначительная травма у таких больных может вызвать кровотечение, которое (если оно не останавливается местной компрессией) может требовать отмены получаемого препарата и купирования с помощью витамина К (перорально или парентерально). Парентеральная доза витамина К составляет 5—25 мг. Чаще всего доза 10 мг назначается внутримышечно или внутривенно. При внутривенном назначении он вводится медленно со скоростью 1 мг/мин. Передозировка варфарина-натрия может вызвать фатальное спонтанное кровотечение с увеличением как ПВ, так и ЧТВ. Клиническая оценка состояния больного диктует необходимость замещения объема жидкости и эритроцитов, а также срочного вливания свежезамороженной плазмы.

Поражение печени

Многие факторы могут быть ответственными за аномальное (атравматическое) кровотечение при остром и хроническом заболевании печени. При этом могут затрагиваться все четыре основные направления гемостатического процесса (по отдельности или одновременно), что видно из приведенного ниже перечисления причинных факторов.

- Васкулярные

- Травма

- Пептическая язва желудка и алкогольный гастрит

- Кровотечение из расширенных вен при портальной гипертензии

- Геморроидальные узлы

- Тромбоцитарные (тромбопения)

- Угнетение костного мозга алкогольной интоксикацией

- Гиперспленизм

- Дефицит фолиевой кислоты

- ДВС-синдром

- Факторы свертывания крови

- Дефицит витамина К и мальабсорбция

- Хроническая коагулопатия потребления (ДВС)

- Гиперфибринолиз

- Неспособность печени активировать плазмин

- Торможение коагуляции циркулирующими продуктами деградации фибрина

Таким образом, кровотечение при наличии заболевания печени носит комплексный характер и требует сложных лабораторных и клинических исследований для определения природы и места кровотечения, степени потери объема крови и относительный вклад аномалий тромбоцитов и факторов свертывания. Необходимые лабораторные исследования включают определение числа тромбоцитов, ПВ, ЧТВ и уровня фибриногена в крови. В качестве дополнительного теста может быть произведено определение продуктов деградации фибрина.

Гипофибриногенемия

Врожденные гипофибриногенемия и дисфибриногенемия встречаются редко, а их клинические проявления весьма вариабельны (тромбоз, кровотечение, расхождение краев раны или бессимптомное течение). Приобретенная гипофибриногенемия редко наблюдается как изолированное явление и, как правило, бывает составной частью клинических проявлений далеко зашедшего заболевания печени, ДВС-синдрома, первичного фибринолиза или повышенного фибринолиза вследствие лечения стрептокиназой и урокиназой. Увеличение ПВ, ЧТВ, тромбинового и рептилазного времени может варьировать в зависимости от степени снижения уровня фибриногена в крови. Лечение направлено на устранение этиологического фактора; заместительная терапия криопреципитатом проводится у больных с серьезным кровотечением. Применение концентратов фибриногена сопряжено с риском заражения вирусным гепатитом.

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) — это клинический синдром, характеризующийся диффузной кровоточивостью кожи, слизистых оболочек и внутренних органов. Широкая активизация механизма свертывания приводит к потреблению циркулирующих факторов свертывания и тромбоцитов, доступных для гемостатического гомеостаза. Когда скорость их утилизации превышает их продукцию, возникает диффузное кровотечение.

Любое состояние, сопровождающееся значительной деструкцией тканей, может запустить и поддерживать неудержимое внутрисосудистое свертывание (например, ожоги, травма, синдром раздавливания, злокачественные новообразования, внутриутробная гибель плода, гангрена). Кроме некроза тканей, возникновению ДВС-синдрома могут способствовать реакции на лекарственные препараты, эмболия амниотической жидкостью, реакции на переливание крови, поражение печени и ответ больного на инфицирование.

Диагноз ДВС-синдрома не всегда может быть поставлен с полной уверенностью (особенно при заболевании печени, ТТП и др.), однако лабораторное определение увеличения ПВ, тромбоцитопении и гипофибриногенемии сигнализирует о его вероятном присутствии у больного с кровотечением из многих мест. Лабораторные данные, свидетельствующие в пользу ДВС-синдрома, включают увеличение продуктов деградации фибрина и определение микроангиопатической гемолитической анемии при наличии разрушенных эритроцитов в образцах периферической крови.

Терапия направлена прежде всего на устранение возможных причин ДВС-синдрома, если они установлены (сепсис, беременность, лекарственные препараты или трансфузионная терапия), а также на раннее распознавание и коррекцию гемодинамических нарушений путем восстановления нормального объема циркулирующей крови и количества эритроцитов. Больным с продолжающимся кровотечением в настоящее время рекомендуется введение факторов свертывания (свежезамороженная плазма), фибриногена (криопреципитат или свежезамороженная плазма), а также замещение тромбоцитов, часто в сочетании с внутривенной терапией гепарином.

Продолжительное применение гепарина для прекращения аномальной коагуляционной активности может быть и эффективной профилактикой при некоторых хронических ДВС-состояниях, как, например, при раке и остром промиелоцитарном лейкозе.

Опубликовал Константин Моканов

Источник