Неотложная помощь при гипертоническом синдроме детям

{mainvote}

ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия», кафедра педиатрии ФПК и ПП,Росздрава,г. Екатеринбург.

Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре неинфекционной патологии взрослых и являются основной причиной ранней инвалидизации и преждевременной смерти в большинстве экономически развитых стран. В России артериальная гипертензия (АГ) встречается у трети взрослого населения и является одним из важнейших факторов риска ишемической болезни сердца и мозгового инсульта.

До недавнего времени считалось, что проблема артериальной гипертензии актуальна прежде всего по отношению ко взрослым, что гипертония в детском возрасте наблюдается редко и, как правило, является вторичной. Однако за истекшие 15-20 лет доказано, что проблема АГ у детей имеет важное самостоятельное значение. По данным популяционных исследований, проведенных в нашей стране, АГ среди детей и подростков наблюдается в зависимости от возраста и избранных критериев у 2,4-18%. Значительно чаще повышенное артериальное давление (АД) встречается среди учащихся специализированных школ (15-23%). У детей сельской местности распространенность АГ в 2 раза меньше, чем у городских. Диагностика АГ у детей и подростков нередко запаздывает. Участковые врачи не воспринимают измерение АД на педиатрическом приеме как обязательную процедуру. Неудовлетворительной остается оснащенность детских поликлиник возрастными манжетами для измерения АД. Отсутствие стандартизованной методики измерения артериального давления, подготовленного персонала и единых критериев оценки уровня АД, не позволяет реально оценить ситуацию с распространенностью АГ среди детского населения, затрудняет ее выявление, контроль эффективности проводимой профилактики и лечения. В связи с тем, что АД у детей и подростков зависит от возраста, пола и роста методика диагностики АГ, используемая у лиц старше 18 лет, для данной категории больных неприемлема. Диагностика АГ у детей и подростков проводится с использованием специальных центильных таблиц. Артериальная гипертензия определяется как состояние, при котором средний уровень САД и/или ДАД, рассчитанный на основании трех отдельных измерений, равен или превышает 95 процентиль кривой распределения АД в популяции для соответствующего возраста, пола и роста. Артериальная гипертензия может быть первичной (эссенциальной) или вторичной (симптоматической). Первичная эссенциальная гипертензия – это хроническое систоло-диастолическое повышение артериального давления, в основе которого лежит нарушение нервных механизмов, регулирующих сосудистый тонус, без первичного поражения внутренних органов. Повышение артериального давления является главнейшим, зачастую единственным проявлением болезни.

Вторичная или симптоматическая АГ – повышение АД, обусловленное известными причинами – наличием патологических процессов в различных органах и системах. Нередко повышение АД у детей выявляется случайно, при повторных измерениях АД подъемы его сохраняются. Иногда дети жалуются на головную боль, боль в сердце, сердцебиения, головокружения, ослабление памяти. Гипертензивные реакции часто связывают с наличием тревоги, эмоциональной напряженности, отрицательными эмоциями, конфликтными ситуациями в семье, в школе. Крайним проявлением артериальной гипертензии является развитие гипертонического криза, что требует оказания неотложной помощи. Гипертонический криз (ГК) – это внезапное ухудшение состояния, обусловленное резким повышением АД. У детей гипертонические кризы возникают преимущественно при вторичных (симптоматических) артериальных гипертензиях. Самой частой причиной являются болезни почек и неврогенная патология. Реже причиной гипертонического криза выступают феохромоцитома, гипертиреоз, коарктация аорты и др. Однако у подростков с выраженными симпато-адреналовыми реакциями возможны кризы и при первичной артериальной гипертензии.

У детей и подростков выделяют гипертонические кризы двух типов: первый тип гипертонического криза характеризуется возникновением симптомов со стороны органов-мишеней (ЦНС, сердце, почки); второй тип гипертонического криза протекает как симпатоадреналовый пароксизм с бурной вегетативной симптоматикой. Клиническая картина гипертонического криза характеризуется внезапным ухудшением общего состояния, подъемом систолического АД более 150 мм рт. ст. и/или диастолического давления более 95 мм рт. ст., резкой головной болью. Возможны головокружение, нарушение зрения (пелена перед глазами, мелькание мушек), звон в ушах, тошнота, рвота, озноб, бледность или гиперемия лица, кардиалгии, чувство тревоги, страха смерти. Таким образом, возможность развития у ребенка гипертонического криза требует согласованной тактики на всех этапах оказания неотложной помощи. Основная цель купирования гипертонического криза – контролируемое снижение АД до безопасного уровня для предотвращения осложнений. Из-за опасности возникновения резкой артериальной гипотензии не рекомендуется быстро снижать АД. Обычно снижение АД до нормального уровня (ниже 95 процентиля для данного пола, возраста и роста) осуществляется поэтапно: в первые 6-12 часов АД снижают на 1/3 от планируемого снижения; в течение первых суток АД снижают еще на 1/3; в течение последующих 2-4 дней достигают полной нормализации АД.

Выбор лечебных мероприятий (препарат, путь введения, предполагаемая скорость и уровень снижения АД) напрямую зависит от степени тяжести ГК и наличия осложнений. Решающее значение имеет правильная интерпретация жалоб и симптомов, а не абсолютный уровень АД. Для купирования гипертонического криза у детей могут быть использованы следующие группы гипотензивных препаратов: прямые вазодилататоры, а-адреноблокаторы, (3-адреноблокаторы, блокаторыкальциевых каналов, диуретики. Схема оказания неотложной помощи при купировании ГК у детей: 1. Уложить больного с приподнятым головным концом, успокоить. 2. Первая помощь сублингвально или внутрь: нифедипин в дозе 0,25-0,5 мг/кг или – каптоприл в дозе 0,1-0,2 мг/кг или – клофелин в дозе 0,002 мг/кг; парентерально: 0,01% раствор клофелина в дозе 0,3-0,5-1,0 мл (в зависимости от возраста) в/м или в/в на 0,9% растворе NaCl медленно в течение 5-7 мин. В качестве вспомогательного средства может использоваться 1% раствор дибазола в дозе 0,1-0,2 мл/год жизни в/м или в/в.

- Для устранения судорог и усиления диуреза в/в медленно вводят раствор сульфата магния 25% в дозе 0,2 мл/кг, помнить, что в больших дозах препарат может угнетать дыхательный центр.

- При возбуждении и выраженной нейровегетативной симптоматике ввести 0,5% раствор седуксена в дозе 0,1 мл/кг (0,5 мг/кг) в/м или и/в.

- При симптомах внутричерепной гипертензии (головная боль, рвота, дезориентация и др.) ввести 1% раствор лазикса в дозе 0,1-0,2 мл/кг (1-2 мг/кг) в/м или в/в.

Если эффект от лечения отсутствует, назначить: нитропруссид натрия (нанипрусс) в дозе 0,5-1 мкг/кг в мин в/в титрованно под контролем АД (во время инфузии головной конец кровати больного должен быть приподнят, а пациент должен избегать резких смен положения тела) или гидралазин 0,1-0,5 мг/кг в/в. Для лечения гипертонического криза при феохромоцитоме применяется фентоламин – в/в капельно или медленно струйно в 20 мл 0,9% растворе NaCl (2 мг, но не более 10 мг, каждые 5 минут) до нормализации АД. В отличие от взрослых, гипертонический криз у детей протекает более мягко, с быстрой динамикой симптомов, без резидуальных явлений, как правило, заканчивается благополучно. Несмотря на это после оказания неотложной помощи требуется госпитализация в стационар для динамического наблюдения и лечения. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в детском и юношеском возрастах имеет первостепенное значение для улучшения состояния здоровья у взрослых и увеличения продолжительности жизни. Только объединение усилий будет способствовать снижению заболеваемости гипертонической болезнью, являющейся одной из основных причин инвалидизации и смертности взрослого населения в нашей стране.

Назад в раздел аспекты оказания ЭМП

Источник

Неотложная помощь при гипертоническом кризе.

Лечение гипертонического криза I типа не представляет больших сложностей – нужно «погасить активность» симпато-адреналовой системы – введение b-блокаторов, седативных препаратов. Лечение кризов I порядка должно быть направлено на:

— нормализацию функции диэнцефальной области;

— устранение явлений симпатикотонии;

— снижение АД.

При кризе II типа основными являются следующие принципы терапии:

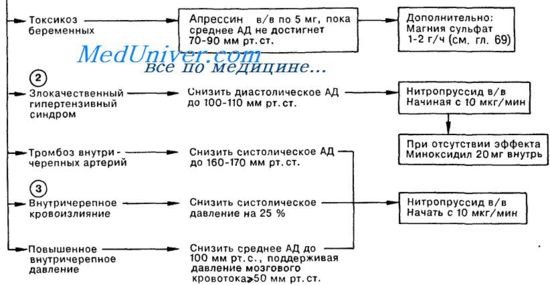

Hypertensive emergencies – требует быстрого контролируемого снижения АД в/в введением препаратов с немедленной госпитализацией желательно в специализированные отделения.

Hypertensive urgencies – практически у таких больных снижение АД может проводиться не быстро (в течение нескольких часов или даже 1-2 суток) и часто с использованием перорального приема лекарственных препаратов.

Гипотензивная терапия должна проводиться с учетом состояния магистральных сосудов (сонные, позвоночные), так как при значительном снижении АД (ориентировочно более чем на 30% от исходного уровня) возможно развитие сосудистой мозговой недостаточности со снижением перфузионного давления в церебральных сосудах и ишемией соответствующих участков мозга. Оптимальным в большинстве случаев является снижение АД у этих больных во избежание ишемического повреждения органов-«мишеней» вследствие чрезмерного снижения АД в среднем на 15-20-25% от исходного уровня. Следует стремиться и к уменьшению суточной вариабельности артериального давления и профилактике гипертонических церебральных кризов.

Основной целью лечения таких больных должно стать максимально переносимое пациентом снижение АД. При этом у лиц молодых и среднего возраста желательно достижение АД 120-130/80 мм рт ст., у лиц пожилого возраста – 140/90.

Тактика лечения гипертонического криза в большинстве случаев нужно придерживаться следующей тактики:

• терапия должна быть осторожной и умеренной – постепенное снижение АД;

• воздействие на тонус мозговых вен – улучшение оттока крови -положение больного, кавинтон, эуфиллин, никотиновая кислота, кофеин;

• улучшение мозгового метаболизма – пирацетам, сермион;

• улучшение процессов микроциркуляции – трентал и др.;

• устранение гипоксии;

• уменьшение отека мозга.

Нужно помнить, что явления гипертонического криза купируются – у 16 % больных в течение 6-12 ч.;

– у 20% – к концу суток;

– у 52% – к концу вторых суток.

Неотложная помощь при гипертоническом кризе

Продолжение поддерживающего лечения гипертонического криза

Необходимость поддерживающего лечения диктуется и тем, что уменьшение объема циркулирующей крови и резкое снижение АД приводит к активации системы ренин-ангиотензиновой и симпатической нервной систем. Вследствие этого обычно через 10-12 часов вновь значительно повышается АД, а также возникает задержка натрия и воды – развиваются, так называемые, рикошетные кризы.

Рикошетные кризы протекают часто тяжелее, чем начальные, первичные!

Ситуации, при которых требуется снизить АД в течение 24-48 часов:

• бессимптомное повышение АД:

• систолическое более 240 мм рт.ст.,

• диастолическое более 130 мм рт.ст.

Повышение АД, ассоциированное с головными болями, стенокардией, сердечной недостаточностью, периоперативным периодом.

В этих случаях достаточно назначения пероральных форм лекарственных препаратов. В первые часы лечения стремятся снизить АД на 25 % от исходного; в последующем стремятся достичь 160/100 мм рт.ст.

Ситуации, требующие снижения АД в течение одного часа:

– гипертензионная энцефалопатия;

– внутричерепное кровоизлияние;

– субарахноидальные кровоизлияния, острая травма черепа;

– быстрая отрицательная динамика ретинопатии;

– тяжелое носовое кровотечение;

– нестабильная стенокардия;

– инфаркт миокарда;

– расслоение аорты;

– отек легких;

– криз при феохромацитоме;

– синдромы отмены;

– преэклампсия и эклампсия.

Для лечения гипертонических кризов используются следующие группы препаратов, разделяемые по быстроте действия.

• Препараты «быстрого реагирования» – бета-блокаторы, клофелин, дроперидол, нитраты, ганглиоблокаторы, аминазин.

• Препараты с малой скоростью наступления эффекта – дибазол, сернокислая магнезия, диуретики, пероральные препараты.

Терапия криза II типа должна быть направлена на:

— защиту органов-«мишеней»;

— снижение АД.

Наиболее эффективным препаратом (препарат выбора) является нитропруссид натрия. Помните, что при введении этих препаратов должен быть постоянный контроль АД!

Показателями эффективности лечения гипертонического криза II типа являются:

— улучшение общего самочувствия;

— исчезновение головной боли;

— нормализация пульса;

— снижение АД до целевого уровня;

— восстановление общей и регионарной гемодинамики.

Как уже отмечалось, уровень снижения АД не может считаться единственным критерием эффективности проводимой противогипертензивной терапии (особенно старших возрастных групп). По нашим наблюдениям, хорошим ориентиром является исчезновение головной боли. Прогностически неблагоприятно, если она сохраняется при нормализации АД. Еще раз напомним, что в целом у 16% больных явления гипертонического криза купируются в течение 6-12 часов, у 20% – к концу суток и у 52% – к концу 2-х суток. Эффективность лечения (особенно криза II порядка) желательно оценивать совместно с невропатологом.

Госпитализации подлежат больные:

с любым вариантом гипертонического криза, если проводимая терапия неэффективна, имеются признаки энцефалопатии, нарушения зрения;

при кризе, осложненном отеком легких, стенокардией, нарушениями ритма сердца, олигурией.

Этим больным даже при подозрении на поражение органов-«мишений» показана немедленная госпитализация. В остальных случаях больной нуждается в динамическом наблюдении при эффективности проведенных лечебных мероприятий.

Особого внимания заслуживают подходы к нормализации АД у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, поскольку считается, что его повышение в этом периоде носит физиологический, компенсаторный характер и направлено на поддержание мозговой перфузии. Стремление к достижению нормального уровня АД может привести к драматическим последствиям ятрогенного характера. Поэтому необходимо воздержаться от ургентного парентерального применения антигипертензивных препаратов при систолическом давлении ниже 180 мм рт. ст. и диастолическом – не выше 105.

– Также рекомендуем “Снижение давления при инсульте. Ошибки терапии гипертонических кризов.”

Оглавление темы “Неотложная помощь в терапии.”:

1. Неотложная помощь при гипертоническом кризе.

2. Снижение давления при инсульте. Ошибки терапии гипертонических кризов.

3. Внезапная сердечная смерть. Причины внезапной сердечной смерти.

4. Нарушения ритма как причина внезапной сердечной смерти.

5. Сердечно-сосудистые заболевания как причина внезапной сердечной смерти.

6. Ишемическая болезнь сердца. Внезапная смерть при ишемической болезни сердца.

7. Алкоголь как причина внезапной сердечной смерти.

8. Лекарственные препараты как причина внезапной сердечной смерти.

9. Острые нарушения ритма и проводимости сердца. Диагностика нарушений ритма сердца.

10. Неотложная помощь при нарушениях ритма сердца.

Источник