Об инвалидности при синдроме альпорте

Онлайн всего: 4

Гостей: 4

Пользователей:

МСЭ и инвалидность при наследственном нефрите

| Медико-социальная экспертиза и инвалидность при наследственном нефрите МСЭ и инвалидность при синдроме Альпорта НЕФРИТ НАСЛЕДСТВЕННЫЙ (синдром Альпорта) — генетически детерминированное заболевание, проявляющееся гематурией и(или) протеинурией, связанное с врожденным изменением структуры коллагена базальных мембран, часто сочетающееся с нарушением слуха, реже — зрения, приводящее в большинстве Эпидемиология: частота у детей не установлена. Этиология и патогенез. Описаны 6 вариантов синдрома с разными типами наследования: аутосомно-рецессивный, аутосомно-доминантный и сцепленный с X-хромосомой. В основе болезни лежит нарушение образования трехспиральной структуры коллагена IV типа базальных клубочков почки, структурных элементов органа зрения и органа слуха. При морфологических исследованиях выявляют фокально-сегментарный гломерулосклероз, мембранопролиферативные, мезангиопролиферативные изменения, атрофию и дистрофию канальцев, интерстициальный фиброз. Во внутреннем ухе находят отсутствие нейронов, волосяных клеток, атрофию спиральных связок, поражение спирального органа и VIII пары черепных нервов. В глазу с разной частотой обнаруживают снижение остроты зрения, передний ленти-конус, пятна на сетчатке, кератоконус, катаракту. Клиническая картина. Первые признаки заболевания появляются обычно в возрасте 5—10 лет, снижение слуха может развиться еще до поражения почек. В начале это нейросенсорное снижение слуха на высокие тоны, далее — на низкие, переходящее из звукопроводящей в звуковоспринимающую тугоухость. Выраженность мочевого синдрома поначалу минимальна без нарушения функций почек. Наиболее характерны гематурия, протеинурия, периодическая бактериурия; в дальнейшем постепенно появляются и неуклонно нарастают явления ХПН, причем быстрее и тяжелее у мальчиков. Могут быть также миастения, потеря памяти, снижение интеллекта; тромбоцитопения. В некоторых семьях встречаются больные с изолированной тугоухостью, доброкачественной гематурией. Осложнения: ХПН, потеря слуха и зрения. Лабораторные и инструментальные методы, подтверждающие диагноз: Лечение симтоматическое — диета, медицинский отвод от прививок, раннее выявление и активное лечение как мочевой инфекции, так и хронических очагов инфекции, курсы трофических препаратов — АТФ, кокарбоксилазы, пиридоксина, витаминов А, Е, В5, B15, фитотерапия. Используют делагил (5—10 мг/кг в сутки в течение 6—12 мес), левамизол (2,5 мг/кг в сутки 2—3 раза в неделю в течение 4—6 нед); радикальное лечение — трансплантация почки. Попытки лечения глюкокортикоидами и цитостатиками положительного результата не дают. Прогноз неблагоприятный и определяется не только поражением почек, но и степенью вовлечения в патологический процесс других органов. Критерии инвалидности: ХПН (IIА степени и выше), значительное снижение слуха и зрения, выраженное нарушение интеллекта. Реабилитация: медицинская реабилитация в периоды обострений; психологическая, педагогическая и профессиональная — в период ремиссии заболевания. Источник | |

| Категория: МСЭ и инвалидность у детей | Добавил: astra71 (04.03.2012) | |

| Просмотров: 5070 | Рейтинг: 2.3/3 |

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

[

Регистрация

|

Вход

]

Источник

Правительство РФ внесло изменения в правила установления инвалидности. Так, в документе появился перечень заболеваний, при которых инвалидность будут устанавливать бессрочно при первичном обращении. Кроме того, оговариваются ситуации, в которых пациент может заочно пройти медосвидетельствование.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила признания инвалидом — новшества должны усовершенствовать процедуру прохождения медико-социальной экспертизы. Документ расширил перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, а также показаний и условий для установления группы инвалидности и категории «ребёнок-инвалид». Так, в правилах появился перечень заболеваний, при которых уже при первичном обращении инвалидность будет устанавливаться бессрочно для взрослых, а для детей-инвалидов — сразу до 18 лет. При этом, отдельным блоком остался перечень заболеваний с некоторыми изменениями, при которых бессрочная инвалидность будет устанавливаться не позднее двух лет после первичного признания инвалидом. Также появился раздел, в котором прописаны показания и условия, при которых категорию «ребенок-инвалид» будут присваивать сроком на 5 лет или до достижения 14 лет. Кроме этого, определены случаи, когда получить инвалидность можно при заочном освидетельствовании. Новации в правилах позволяют также вносить изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена.

«Таким образом, будет исключена возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалиста МСЭ», – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Так, согласно перечню, при первичном обращении бессрочную инвалидность детям до 18 лет – будут устанавливать при наличии следующих заболеваний и состояний:

1 – Хроническая болезнь почек V стадии при наличии противопоказаний к трансплантации почки.

2 – Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени.

3 – Врожденный незавершенный (несовершенный) остеогенез.

4 – Наследственные нарушения обмена веществ, некомпенсируемые патогенетическим лечением, имеющие прогредиентное тяжелое течение, приводящие к выраженным и значительно выраженным нарушениям функций организма (муковисцидоз, тяжелые формы ацидемии или ацидурии, глютарикацидурии, галактоземии, лейциноз, болезнь Фабри, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика, мукополисахаридоз, кофакторная форма фенилкетонурии у детей (фенилкетонурия II и III типов) и прочие).

5 – Наследственные нарушения обмена веществ, имеющие прогредиентное тяжелое течение, приводящие к выраженным и значительно выраженным нарушениям функций организма (болезнь Тея-Сакса, болезнь Краббе и прочие).

6 – Ювенильный артрит с выраженными и значительно выраженными нарушениями скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, системы крови и иммунной системы.

7 – Системная красная волчанка, тяжелое течение с высокой степенью активности, быстрым прогрессированием, склонностью к генерализации и вовлечением в процесс внутренних органов со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций организма, без эффекта от лечения с применением современных методов.

8 – Системный склероз: диффузная форма, тяжелое течение с высокой степенью активности, быстрым прогрессированием, склонностью к генерализации и вовлечением в процесс внутренних органов со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций организма, без эффекта от лечения с применением современных методов.

9 – Дерматополимиозит: тяжелое течение с высокой степенью активности, быстрым прогрессированием, склонностью к генерализации и вовлечением в процесс внутренних органов со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций организма, без эффекта от лечения с применением современных методов.

10 – Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм с тяжелым течением, рецидивирующими инфекционным и ослонениями, тяжелыми синдромами иммунной дисрегуляции, требующие постоянной (пожизненной) заместительной и (или) иммуномодулирующей терапии.

11 – Врожденный буллезный эпидермолиз, тяжелая форма.

12 – Врожденные пороки различных органов и систем организма ребенка, при которых возможна исключительно паллиативная коррекция порока.

13 – Врожденные аномалии развития позвоночника и спинного мозга, приводящие к стойким выраженным и значительно выраженным нарушениям нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и (или) нарушениям функции тазовых органов, при невозможности или неэффективности хирургического лечения.

14 – Врожденные аномалии (пороки), деформации, хромосомные и генетические болезни (синдромы) с прогредиентным течением или неблагоприятным прогнозом, приводящие к стойким выраженным и значительно выраженным нарушениям функций организма, в том числе нарушению психических функций до уровня умеренной,тяжелой и глубокой умственной отсталости. Полная трисомия 21 (синдром Дауна) у детей, а также другие аутосомные числовые и несбалансированные структурные хромосомные аномалии.

15 – Шизофрения (различные формы), включая детскую форму шизофрении, приводящая к выраженным и значительно выраженным нарушениям психических функций.

16 – Эпилепсия идиопатическая, симптоматическая, приводящая к выраженным и значительно выраженным нарушениям психических функций и (или) резистентными приступами к терапии.

17 – Органические заболевания головного мозга различного генеза, приводящие к стойким выраженным и значительно выраженным нарушениям психических, языковых и речевых функций.

18 – Детский церебральный паралич со стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, языковых и речевых функций. Отсутствуют возрастные и социальные навыки.

19 – Патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови (гипопротромбинемия, наследственный дефицит фактора VII (стабильного), синдром Стюарта-Прауэра, болезнь Виллебранда, наследственный дефицит фактора IX, наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора XI со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций крови и (или) иммунной системы).

20 – ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний (стадия 4Б, 4В), терминальная 5-я стадия.

21 – Наследственные прогрессирующие нервно-мышечные заболевания (псевдогипертрофическая миодистрофия Дюшенна, спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и другие формы наследственных быстро прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний.

22 – Полная слепота на оба глаза при неэффективности проводимого лечения; снижение остроты зрения на оба глаза и в лучше видящем глазу до 0,04 с коррекцией или концентрическое сужение поля зрения обоих глаз до 10 градусов в результате стойких и необратимых изменений.

23 – Полная слепоглухота.

24 – Двухсторонняя нейросенсорная тугоухость III-IV степени, глухота.

25 – Врожденный множественный артрогрипоз.

26 – Парная ампутация области тазобедренного сустава.

27 – Анкилозирующий спондилит со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций организма.

Также представлен перечень заболеваний и состояний, при которых инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании — в нем 14 пунктов.

1 – Болезни органов дыхания со значительно выраженными нарушениями функций дыхательной системы, характеризующиеся тяжелым течением с хронической дыхательной недостаточностью III степени; хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии.

2 – Болезни системы кровообращения со значительно выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: стенокардия IV функционального класса – тяжелая, значительно выраженная степень нарушения коронарного кровообращения (протекающая при сочетании с хронической сердечной недостаточностью до III стадии включительно).

3 – Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением с тяжелыми осложнениями со стороны центральной нервной системы (со стойкими выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных (зрения) функций, нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (сопровождающиеся недостаточностью кровообращения IIБ -III степени и коронарной недостаточностью III-IV функционального класса), с хронической почечной недостаточностью (хроническая болезнь почек 2-3 стадии).

4 – Болезни нервной системы с хроническим прогрессирующим течением, в том числе нейродегенеративные заболевания головного мозга (паркинсонизм плюс), со стойкими выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных (зрения) функций.

5 – Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения со стойкими значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, языковых и речевых функций.

6 – Цереброваскулярные болезни со стойкими значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных (зрения), языковых и речевых функций.

7 – Сахарный диабет со значительно выраженным множественным нарушением функций органов и систем организма (с хронической артериальной недостаточностью IV стадии на обеих нижних конечностях с развитием гангрены при необходимости высокой ампутации обеих конечностей и невозможности восстановления кровотока и проведения протезирования).

8 – Неустранимые каловые, мочевые свищи, стомы – при илеостоме, колостоме, искусственном заднем проходе, искусственные мочевыводящие пути.

9 – Злокачественные новообразования (с метастазами и рецидивами после радикального лечения; метастазы без выявленного первичного очага при неэффективности лечения; тяжелое общее состояние после паллиативного лечения; инкурабельность заболевания).

10 – Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с выраженными явлениями интоксикации и тяжелым общим состоянием.

11 – Неоперабельные доброкачественные новообразования головного и спинного мозга со стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных (зрения), языковых и речевых функций, выраженными ликвородинамическими нарушениями.

12 – Эпидермолиз врожденный буллезный, генерализованные средне-тяжелые, тяжелые его формы (простой буллезный эпидермолиз, пограничный буллезный эпидермолиз, дистрофический буллезный эпидермолиз, Киндлер-синдром).

13 – Тяжелые формы псориаза со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций организма, не контролируемые иммуносупрессивными препаратами.

14 – Врожденные формы ихтиоза и ихтиозассоциированные синдромы с выраженным, значительно выраженным нарушением функции кожи и связанных с ней систем.

Отмечается, что при установлении инвалидности при заочном освидетельстовании, кроме тяжёлого состояния здоровья, специалисты МСЭ будут учитывать проживание в отдалённых и труднодоступных местностях. Также, как сказано в тексте документа, медико-социальная экспертиза может проводиться заочно, если реабилитация или абилитация инвалида не принесли положительных результатов.

Также в тексте постановления определён перечень целей проведения МСЭ, которые могут быть указаны в заявлении на её проведение. Сообщается, что введение этой нормы предоставит россиянам право обращаться в бюро МСЭ самостоятельно, когда по разным причинам у них нет на руках направления на МСЭ, а также для решения конкретного вопроса без обязательного переосвидетельствования, в том числе для внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.

Источник

Синдром Альпорта – наследственное заболевание почек, вызванное изменением синтеза коллагена типа IV, образующего базальные мембраны почечных клубочков, структуры внутреннего уха, хрусталика глаза. Мужчины страдают развернутой формой болезни с тяжелой симптоматикой. Женщины часто являются носителями гена, оставаясь здоровыми, или проявления болезни у них выражены слабо. Основные симптомы – микрогематурия, протеинурия, почечная недостаточность, сенсорная тугоухость, деформация и вывих хрусталика, катаракта. Диагноз устанавливается согласно клинико-анамнестическим данным, результатам общего анализа мочи, исследования биоптата почки, аудиометрии и офтальмологического осмотра. Лечение симптоматическое, включает терапию иАПФ и БРА.

Общие сведения

Семейные случаи гематурической нефропатии впервые привлекли внимание исследователей в 1902 году. Спустя почти 30 лет, в 1927 году американский врач А. Альпорт обнаружил частую сочетаемость гематурии с тугоухостью и уремией у мужчин, в то время как у женщин симптомы отсутствовали или были слабовыраженными. Он предположил наследственный характер болезни, которая впоследствии была названа синдромом Альпорта. Синонимы – наследственный нефрит 1 типа, гематурический нефрит, семейный гломерулонефрит. Распространенность невысока – 1 случай на 5 тысяч человек. На долю патологии приходится 1% больных с почечной недостаточностью, 2,3% пациентов, перенесших трансплантацию почек. Заболевание диагностируется у людей всех рас, но соотношение различных форм неодинаково.

Синдром Альпорта

Причины

По своей природе синдром является гетерогенным наследственным заболеванием – его развитие провоцируется дефектом генов, которые кодируют структуру различных цепей IV типа коллагена. Генетические изменения представлены делециями, сплайсинг, миссенс и нонсенс-мутациями. Их локализация определяет тип наследования болезни:

- X-сцепленный доминантный. Связан с мутацией в локусе COL4A5, который находится на половой хромосоме X. Ген кодирует а5-цепь коллагена 4 типа. Данный генетический дефект обуславливает 80-85% случаев наследственного нефрита. В полной мере заболевание проявляется у мальчиков и мужчин, у представительниц женского пола оставшийся нормальный ген в X-хромосоме компенсирует производство функционального коллагена.

- Аутосомно-рецессивный. Развивается на основе мутаций в генах C0L4A3 и COL4A4. Они локализованы на второй хромосоме, отвечают за структуру а3- и а4-цепи коллагена. Пациенты с этим вариантом синдрома составляют около 15% больных. Выраженность симптомов не зависит от пола.

- Аутосомно-доминантный. Нефрит возникает в результате мутаций генов COL4A3-COLA4, находящихся на 2 хромосоме. Как и в случае аутосомно-рецессивной формой болезни, нарушается синтез а4- и а3-цепей коллагена четвертого типа. Распространенность – 1% всех случаев генетического нефрита.

Патогенез

Гломерулярная базальная мембрана имеет сложное строение, ее образует строгая геометрическая последовательность молекул коллагена 4-го типа и полисахаридные компоненты. При синдроме Альпорта имеются мутации, которые задают дефектное строение спиралевидных коллагеновых молекул. На первых этапах болезни базальная мембрана истончается, начинает расщепляться и расслаиваться. Одновременно возникают утолщенные участки с неравномерными просветлениями. Внутри скапливается тонкогранулярное вещество. Прогрессирование болезни сопровождается полным разрушением базальной гломерулярной мембраны клубочковых капилляров, канальцев почек, структур внутреннего уха и глаз. Таким образом, патогенетически синдром Альпорта представлен четырьмя звеньями: мутацией гена, дефектом строения коллагена, деструкцией базальных мембран, патологией почек (иногда – нарушением слуха и зрения).

Симптомы

Самым распространенным проявлением синдрома Альпорта является гематурия. Микроскопически этот симптом определяется у 95% женщин и у 100% мужчин. При рутинном обследовании мальчиков гематурия обнаруживается уже в первые годы жизни. Другой распространенный признак заболевания – протеинурия. Выведение белка с мочой у пациентов мужского пола с X-сцепленным синдромом начинается в раннем детском возрасте, у остальных – позже. У девочек и женщин уровень экскреции белка повышается незначительно, случаи выраженной протеинурии крайне редки. У всех больных отмечается неуклонное прогрессирование симптома.

Артериальная гипертензия характерна для мужчин с классическим типом синдрома и для пациентов обоих полов с аутосомно-рецессивным вариантом наследования. Тяжесть гипертонии увеличивается вместе с нарастанием ХПН. У юношей, мужчин снижение функции почек достигает терминальной стадии к 16-35 годам, при медленном течении болезни – к 45-65 годам. Иногда выявляются диффузные гладкомышечные опухоли пищевода и бронхов, проявляющиеся в позднем детстве дисфагией, рвотой, болями в эпигастрии и за грудиной, одышкой, частыми бронхитами.

Часто у больных формируется нейросенсорная тугоухость. Нарушения слуха дебютируют в детстве, но становятся заметными в подростничестве или молодости. У детей тугоухость распространяется только на звуки высокой частоты, обнаруживается в специально созданных условиях – при аудиометрии. По мере взросления и прогрессирования синдрома нарушается слуховое восприятие средних и низких частот, в том числе человеческой речи. При X-связанном синдроме расстройство слуха к 25 годам имеется у 50% больных мужчин, к 40 годам – у 90%. Тяжесть тугоухости вариабельна, от изменений только в результатах аудиограммы до полной глухоты. Патологии вестибулярного аппарата отсутствуют.

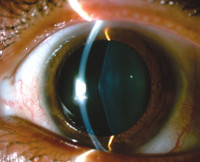

Расстройства зрения включают передний лентиконус – выпячивание центра хрусталика глаза вперед и ретинопатию. Обе патологии проявляются прогрессирующим ухудшением зрительной функции, покраснением, болью в глазах. У некоторых больных имеются стигмы дизэмбриогенеза – анатомические аномалии мочевыделительной системы, глаз, ушных раковин, конечностей. Может наблюдаться высокое расположение неба, укорочение и искривление мизинцев, сращивание пальцев ног, широко расставленные глаза.

Осложнения

Отсутствие лечения больных синдромом Альпорта приводит к быстрому прогрессированию глухоты и слепоты, формированию катаракт. У части пациентов развивается полиневропатия – поражение нервов, сопровождающееся мышечной слабостью, болями, судорогами, тремором, парестезиями, снижением чувствительности. Другим осложнением является тромбоцитопения с высоким риском кровотечений. Наиболее опасным состоянием при наследственном нефрите считается терминальная стадия почечной недостаточности. Больше всего ей подвержены мужчины с типом наследования, сцепленным с половой X-хромосомой. К 60 годам 100% больных этой группы нуждаются в процедурах гемодиализа, перитонеального диализа, трансплантации донорской почки.

Диагностика

В диагностическом процессе принимают участие врачи-нефрологи, урологи, терапевты и генетики. При опросе выясняется возраст дебюта симптомов, наличие у родственников первой линии гематурии, протеинурии или смертельных исходов вследствие ХПН. Для синдрома Альпорта характерно раннее начало и отягощенный семейный анамнез. Дифференциальная диагностика направлена на исключение гематурической формы гломерулонефритов, вторичных нефропатий. Для подтверждения диагноза проводятся следующие процедуры:

- Физикальное обследование. Определяется бледность кожных покров и слизистых оболочек, сниженный мышечный тонус, внешние и соматические признаки дизэмбриогенеза – высокое небо, аномалии строения конечностей, увеличенное расстояние между глазами, сосками. На ранних стадиях болезни диагностируется артериальная гипотония, на поздних – артериальная гипертония.

- Общий анализ мочи. Обнаруживаются эритроциты и повышенное содержание белка – признаки гематурии и протеинурии. Показатель белка мочи напрямую коррелирует с тяжестью синдрома, по его изменению оценивается прогрессирование патологии, вероятность нефротического синдрома, ХПН. Возможно наличие признаков лейкоцитурии абактериального характера.

- Исследование биоптата почек. При микроскопии визуализируется истонченная базальная мембрана, расщепление и разделение ее слоев. На поздней стадии отмечаются утолщенные дистрофичные участки с «сотами» просветления, зоны полной деструкции слоя.

- Молекулярно-генетическое исследование. Генетическая диагностика не является обязательной, но позволяет составить более точный прогноз, подобрать оптимальную схему лечения. Изучается строение генов, мутации в которых обуславливают развитие синдрома. У большей части больных выявляются мутации гена COL4A5.

- Аудиометрия, офтальмологическое исследование. Дополнительно пациентам могут быть назначены диагностические консультации сурдолога и офтальмолога. При аудиометрии обнаруживается снижение слуха: в детском и подростковом возрасте – билатеральная высокочастотная тугоухость, во взрослом возрасте – низкочастотная и среднечастотная тугоухость. Офтальмолог определяет искажение формы хрусталика, поражение сетчатки, наличие катаракты, снижение зрения.

Лечение синдрома Альпорта

Специфическая терапия отсутствует. С раннего возраста проводится активное симптоматическое лечение, снижающее протеинурию. Оно позволяет предотвратить поражение и атрофию почечных канальцев, развитие интерстициального фиброза. С помощью ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов к ангиотензину II удается приостановить прогрессирование заболевания, добиться регрессии гломерулосклероза, тубулоинтерстициальных и сосудистых изменений в почках. Пациентам с терминальной стадией ХПН назначается гемодиализ, перитонеальный диализ, решается вопрос о целесообразности трансплантации почек.

Прогноз и профилактика

Синдром прогностически благоприятен в случаях, когда гематурия протекает без протеинурии, нет расстройств зрения и тугоухости. Кроме этого, прогноз хороший у большинства женщин – даже при наличии гематурии болезнь прогрессирует медленно, не ухудшает общего состояния. Ввиду наследственного характера патологии предупредить ее развитие невозможно. В семьях, где установлено наличие X-сцепленной формы синдрома, возможно проведение пренатальной диагностики. Генетический скрининг особенно рекомендован женщинам, вынашивающим мальчиков.

Источник