Обтурационный синдром что это такое

Аспирационно-обтурационный синдром. Неотложная помощь при аспирационно-обтурационном синдроме.

Из всех видов острой дыхательной недостаточности наиболее опасным (по угрожаемости жизни) является обтурация (аспирация) дыхательных путей, т.н. симптомокомплекс «механической асфиксии», поэтому в этом разделе мы остановимся на ней.

Аспирационно-обтурационная форма ОДН характеризуется:

– цианозом лица и акроцианозом;

– нарушением частоты и ритма дыхания и различными дыхательными шумами в зависимости от вида и места обтурации (клокотание в трахее, крупнопузырчатые хрипы при аускультации легких, свистящие шумы в гортани и т.п.);

– набуханием шейных вен.

Аспирация содержимого желудка (синдром Мендельсона) способствует развитию воспалительной реакции в дыхательных путях, может присоединиться отек легких.

Сдавление дыхательных путей обычно вызывает состояние постепенно нарастающей дыхательной недостаточности и требует от врача особого внимания как к жалобам больного, так и к оценке его клинического состояния. Нередко дыхательная недостаточность сопутствует какому-либо другому заболеванию, вначале затушевываясь его симптомами, а после может вызвать затруднение при поисках причины уже выступающей дыхательной недостаточности и упорной тахикардии.

Лечение аспирационно-обтурационной формы острой дыхательной недостаточности состоит из оказания неотложной помощи и проведении патогенетических мероприятий в зависимости от ее причины.

Неотложная помощь предусматривает улучшение (восстановление) проходимости дыхательных путей и поддержание функции сердечно-сосудистой системы.

Мероприятия по оказанию помощи на догоспитальном этапе:

– очистить ротовую полость и верхние дыхательные пути (удаление инородных тел, рвотных масс и др.);

– обеспечить фиксацию языка при его западании; воздуховод;

– по показаниям введение интубационной трубки;

– улучшение проходимости дыхательных путей введением брон-ходилататоров;

– трахеотомия (при неэффективности предыдущих мероприятий);

– ингаляции кислорода;

– искусственное дыхание;

– нельзя вводить наркотики, барбитураты.

Лечебные мероприятия должны проводиться в зависимости от причины аспирационно-обтурационной ОДН. Во всех случаях показано введение глюкокортикоидов (цель – предотвращение, уменьшение отека слизистой).

При оказании неотложной помощи на дому транспортировка должна осуществляться с готовностью к повторному очищению верхних дыхательных путей, ингаляции кислорода, ИВЛ, введению глюкокортикоидов и др. Дальнейшая терапия предусматривает оказание специализированной помощи – по показаниям консультация ЛОР-врача, если причина ОДН дифтерийный или ложный круп, прижигающие жидкости. Госпитализация в реанимационное отделение или отделение интенсивной терапии.

– Также рекомендуем “Утопление. Неотложная помощь при утоплении.”

Оглавление темы “Неотложная помощь.”:

1. Аспирационно-обтурационный синдром. Неотложная помощь при аспирационно-обтурационном синдроме.

2. Утопление. Неотложная помощь при утоплении.

3. Удушение. Синдром острой сосудистой недостаточности.

4. Диагностика причин шока. Неотложная помощь при сердечно-сосудистой недостаточности.

5. Синкопальные состояния. Обморок.

6. Обморок сердечного происхождения. Кардиальный обморок.

7. Нарушение ритма сердца как причина обморока.

8. Недифференцированная терапия обморока. Профилактика обморока.

9. Синдром кровотечения. Виды кровотечения.

10. Неотложная помощь при кровотечении.

Источник

Ателектаз легкого – безвоздушность легочной ткани, обусловленная спадением альвеол на ограниченном участке (в сегменте, доле) или во всем легком. При этом пораженная легочная ткань исключается из газообмена, что может сопровождаться признаками дыхательной недостаточности: одышкой, болью в грудной клетке, цианотичным оттенком кожных покровов. Наличие ателектаза устанавливается по данным аускультации, рентгенографии и КТ легкого. Для расправления легкого может назначаться лечебная бронхоскопия, ЛФК, массаж грудной клетки, противовоспалительная терапия. В ряде случаев требуется хирургическое удаление ателектазированного участка.

Общие сведения

Ателектаз легкого (греч. “ateles” – неполный + “ektasis” – растяжение) – это неполное расправление или тотальное спадение легочной ткани, приводящее к уменьшению дыхательной поверхности и нарушению альвеолярной вентиляции. Если спадение альвеол вызвано компрессией легочной ткани извне, то в этом случае обычно используется термин «коллапс легкого». В спавшемся участке легочной ткани создаются благоприятные предпосылки для развития инфекционного воспаления, бронхоэктазов, фиброза, что диктует необходимость применения активной тактики в отношении данной патологии. В пульмонологии ателектазом легкого могут осложняться самые различные заболевания и повреждения легких; среди них на долю послеоперационных ателектазов приходится 10-15%.

Ателектаз легкого

Причины

Ателектаз легкого развивается в результате ограничения или невозможности поступления воздуха в альвеолы, что может быть обусловлено целым рядом причин. Врожденный ателектаз у новорожденных наиболее часто возникает в связи с аспирацией мекония, околоплодных вод, слизи и т. д. Первичные ателектазы легкого характерны для недоношенных детей, у которых снижено образование или отсутствует сурфактант – антиателектический фактор, синтезируемый пневмоцитами. Реже причинами врожденных ателектазов становятся пороки развития легкого, внутричерепные родовые травмы, вызывающие угнетение дыхательного центра.

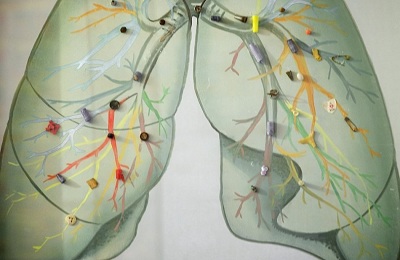

В этиологии приобретенных ателектазов легкого наибольшее значение принадлежит следующим факторам: закупорке просвета бронха, компрессии легкого извне, рефлекторным механизмам и аллергическим реакциям. Обтурационный ателектаз может возникать в результате попадания в бронх инородного тела, скопления в его просвете большого количества вязкого секрета, эндобронхиального роста опухоли. При этом величина ателектазированного участка прямо пропорциональна калибру обтурированного бронха.

Непосредственными причинами компрессионного ателектаза легкого, могут выступать любые объемные образования грудной полости, оказывающие давление на легочную ткань: аневризма аорты, опухоли средостения и плевры, увеличенные лимфоузлы при саркоидозе, лимфогранулематозе и туберкулезе и пр. Однако наиболее частыми причинами коллапса легкого становятся массивный экссудативный плеврит, пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс, пиоторакс, хилоторакс. Послеоперационные ателектазы нередко развиваются после хирургических вмешательств на легких и бронхах. Как правило, они обусловлены повышением бронхиальной секреции и снижением дренажной функции бронхов (плохим откашливанием мокроты) на фоне перенесенной операционной травмы.

Дистензионные ателектазы легких вызваны нарушением растяжения легочной ткани нижних легочных сегментов вследствие ограничения дыхательной подвижности диафрагмы либо угнетения дыхательного центра. Участки гипопневматоза могут развиваться у лежачих больных, при заболеваниях, сопровождающихся рефлекторным ограничением вдоха (асците, перитоните, плеврите и пр.), отравлении барбитуратами и другими лекарственными средствами, параличе диафрагмы. В ряде случаев ателектаз легкого может возникнуть как следствие бронхоспазма и отека слизистой оболочки бронха при заболеваниях аллергической природы (астмоидном бронхите, бронхиальной астме и др.).

Патогенез

В первые часы в ателектазированном участке легкого отмечается вазодилатация и венозное полнокровие, приводящие к транссудации отечной жидкости в альвеолы. Происходит снижение активности ферментов эпителия альвеол и бронхов и протекающих с их участием окислительно-восстановительных реакций. Спадение легкого и нарастание отрицательного давления в плевральной полости вызывают смещение органов средостения в пораженную сторону. При выраженных нарушениях крово- и лимфообращения возможно развитие отека легких. Через 2-3 суток в очаге ателектаза развиваются признаки воспаления, прогрессирующие в ателектатическую пневмонию. При невозможности расправления легкого в течение длительного времени на месте ателектаза начинаются склеротические изменения с исходом в пневмосклероз, ретенционные кисты бронхов, деформирующий бронхит и бронхоэктазы.

Классификация

По происхождению ателектаз легкого может быть первичным (врожденным) и вторичным (приобретенным). Под первичным ателектазом понимают состояние, когда у новорожденного ребенка по какой-либо причине не происходит расправления легкого. В случае приобретенного ателектаза отмечается спадение легочной ткани, ранее уже участвовавшей в акте дыхания. Данные состояния необходимо отличать от внутриутробного ателектаза (безвоздушного состояния легких, наблюдаемого у плода) и физиологического ателектаза (гиповентиляции, имеющей место у некоторых здоровых людей и представляющей собой функциональный резерв легочной ткани). Оба этих состояния не являются истинным ателектазом легкого.

В зависимости от объема «выключенной» из дыхания легочной ткани ателектазы делятся на ацинозные, дольковые, сегментарные, долевые и тотальные. Они могут быть одно- и двусторонними – последние крайне опасны и могут привести к гибели больного. С учетом этиопатогенетических факторов ателектазы легких подразделяются на:

- обструктивные (обтурационные, резорбционные) – связанные с механическим нарушением проходимости трахеобронхиального дерева

- компрессионные (коллапс легкого) – вызванные сдавлением легочной ткани снаружи скоплением в плевральной полости воздуха, экссудата, крови, гноя

- контракционные – вызванные сдавлением альвеол в субплевральных отделах легких фиброзной тканью

- ацинарные – связанные с дефицитом сурфактанта; встречаются у новорожденных и взрослых при респираторном дистресс-синдроме.

Кроме этого, можно встретить деление ателектазов легких на рефлекторные и послеоперационные, развивающиеся остро и постепенно, неосложненные и осложненные, преходящие и стойкие. В развитии ателектаза легкого условно выделяют три периода: 1- спадение альвеол и бронхиол; 2 – явления полнокровия, транссудации и локального отека легочной ткани; 3 – замещение функциональной ткани соединительной, формирование пневмосклероза.

Симптомы ателектаза легкого

Яркость клинической картины ателектаза легкого зависит от скорости спадения и объема нефункционирующей легочной ткани. Одиночный сегментарный ателектаз, микроателектазы, среднедолевой синдром нередко протекают бессимптомно. Наиболее выраженной симптоматикой отличается остро развившийся ателектаз доли или целого легкого. При этом возникает внезапная боль в соответствующей половине грудной клетки, пароксизмальная одышка, сухой кашель, цианоз, артериальная гипотония, тахикардия. Резкое нарастание дыхательной недостаточности может стать причиной летального исхода.

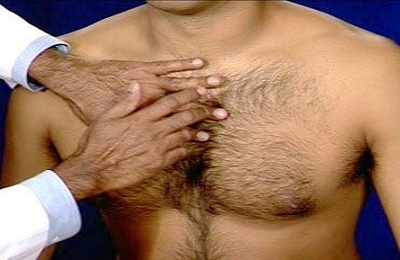

Осмотр больного выявляет уменьшение дыхательной экскурсии грудной клетки и отставание пораженной половины при дыхании. Над очагом ателектаза определяется укороченный или тупой перкуторный звук, дыхание не прослушивается или резко ослаблено. При постепенном выключении легочной ткани из вентиляции симптомы выражены в меньшей степени. Однако в последующем в зоне гипопневматоза может развиться ателектатическая пневмония. Повышение температуры тела, появление кашля с мокротой, нарастание симптомов интоксикации свидетельствует о присоединении воспалительных изменений. В этом случае ателектаз легкого может осложниться развитием абсцедирующей пневмонии или даже абсцесса легкого.

Диагностика

Основу инструментальной диагностики ателектаза легкого составляют рентгенологические исследования, прежде всего, рентгенография легких в прямой и боковой проекциях. Для рентгенологической картины ателектаза характерно гомогенное затенение соответствующего легочного поля, смещение средостения в сторону ателектаза (при коллапсе легкого – в здоровую сторону), высокое положение купола диафрагмы на пораженной стороне, повышенная воздушность противоположного легкого. При рентгеноскопии легких на вдохе органы средостения смещаются в сторону спавшегося легкого, на выдохе и при кашле – в сторону здорового легкого. В сомнительных случаях данные рентгенографии уточняются с помощью КТ легких.

КТ органов грудной клетки. Ателектаз верхней доли правого легкого, обусловленный злокачественной опухолью правого верхнедолевого бронха

Для выяснения причин обструктивного ателектаза легкого информативна бронхоскопия. При длительно существующем ателектазе, для оценки степени поражения производятся бронхография и ангиопульмонография. Рентгеноконтрастное исследование бронхиального дерева выявляет уменьшение участка ателектазированного легкого и деформацию бронхов. По данным АПГ можно судить о состоянии легочной паренхимы и глубине ее поражения. Исследование газового состава крови выявляет значительное снижение парциального давления кислорода. В рамках дифференциальной диагностики исключаются агенезия и гипоплазия легкого, междолевой плеврит, релаксация диафрагмы, диафрагмальная грыжа, киста легкого, опухоли средостения, крупозная пневмония, цирроз легкого, гемоторакс и др.

Лечение ателектаза легкого

Выявление ателектаза легкого требует от врача (неонатолога, пульмонолога, торакального хирурга, травматолога) деятельной, активной тактики. Новорожденным с первичным ателектазом легкого в первые минуты жизни производится отсасывание содержимого дыхательных путей резиновым катетером, при необходимости – интубация трахеи и расправление легкого.

При обтурационном ателектазе, вызванном инородным телом бронха, для его извлечения необходимо проведение лечебно-диагностической бронхоскопии. Эндоскопическая санация бронхиального дерева (бронхоальвеолярный лаваж) необходима в том случае, если спадение легкого вызвано скоплением трудно откашливаемого секрета. С целью устранения послеоперационных ателектазов легкого показано проведение трахеальной аспирации, перкуторного массажа грудной клетки, дыхательной гимнастики, постурального дренажа, ингаляций с бронхолитическими и ферментными препаратами. При ателектазах легких любой этиологии необходимо назначение превентивной противовоспалительной терапии.

При коллапсе легкого, обусловленном наличием в плевральной полости воздуха, экссудата, крови и другого патологического содержимого, показано срочное проведение торакоцентеза или дренирования плевральной полости. В случае длительного существования ателектаза, невозможности расправления легкого консервативными методами, формирования бронхоэктазов ставится вопрос о резекции пораженного участка легкого.

Прогноз и профилактика

Успешность расправления легкого напрямую зависит от причины ателектаза и сроков начала лечения. При полном устранении причины в первые 2-3 суток прогноз в отношении полного морфологического восстановления участка легкого благоприятный. При более поздних сроках расправления легкого нельзя исключить развития вторичных изменений в спавшемся участке. Массивные или стремительно развившиеся ателектазы могут привести к смерти. Для профилактики ателектаза легкого важны недопущение аспирации инородных тел и желудочного содержимого, своевременное устранение причин внешнего сдавления легочной ткани, поддержание проходимости дыхательных путей. В послеоперационном периоде показана ранняя активизация больных, адекватное обезболивание, занятия ЛФК, активное откашливание бронхиального секрета, при необходимости – санация трахеобронхиального дерева.

Источник

Ателектаз является тяжелым патологическим состоянием, при котором у больного наблюдается спадание части легкого или даже целого органа. Обтурационный вид данного заболевания появляется из-за закупорки просвета в бронхе и нарушением проходимости воздуха.

Эта патология довольно часто требует незамедлительного лечения, иначе она может привести к серьезным последствиям.

- Особенности ателектаза у новорожденных

Возможные причины и симптоматика развития недуга

Синдром обтурационного ателектаза может развиться из-за ряда причин. Основными из них являются:

Большое скопление слизи в дыхательных путях. Скапливаясь, слизь может образовывать плотную пробку, которая будет мешать проходу воздуха.

Довольно часто такая проблема возникает после операций, а также у больных муковисцидозом и астмой.

Довольно часто такая проблема возникает после операций, а также у больных муковисцидозом и астмой.- Попадание в дыхательные пути инородных тел. Данная причина ателектаза часто встречается у детей и требует незамедлительного устранения.

- Сужение дыхательных путей. Оно может возникнуть из-за хронических инфекций и других заболеваний, при которых на дыхательных путях могут образовываться отеки и рубцы.

- Образование тромба. Нарушать проходимость воздуха могут и сгустки крови в бронхах, возникающие вследствие серьезного легочного кровотечения.

- Наличие опухоли. По мере роста новообразования у больного наблюдаются более выраженные симптомы ателектаза.

Выраженность признаков данного синдрома зависит от:

- скорости его развития,

- объема легочных пузырьков, исключенных из дыхательного процесса,

- места закупорки дыхательных путей,

- причины ее возникновения.

Практически всегда при развитии данной патологии у пациента возникают жалобы на одышку, периодические или постоянные болевые ощущения в грудной клетке, а также учащенное сердцебиение. Чаще всего боль возникает при вдохе.

Кроме того симптомами этого синдрома могут являться пониженное артериальное давление и посинение кожных покровов. У взрослых пациентов первым делом синеют пальцы рук и ног и кончик носа, а у детей – носогубный треугольник.

Особенности ателектаза у новорожденных

Это патологическое состояние может возникать не только у взрослых, но и у новорожденных в первые дни после появления на свет. Причины появления обтурационного ателектаза у малышей практически такие же, как у взрослых – закупорка дыхательных путей слизью, кровью или околоплодными водами.

При возникновении данного синдрома у ребенка наблюдается:

При возникновении данного синдрома у ребенка наблюдается:

- одышка,

- усиленное сердцебиение,

- посинение кожных покровов.

Чаще всего это состояние проходит само собой в течение первой недели жизни младенца, но бывают случаи, когда у новорожденного появляются такие осложнения как развитие инфекций и отечно-геморрагический синдром. Если это произошло, то ребенку необходимо незамедлительное лечение.

Для устранения ателектаза и его осложнений новорожденному обычно назначают оксигенотерапию, то есть лечение кислородом. Если состояние ребенка очень тяжелое, то его могут подключить к искусственной вентиляции легких.

Кроме того в лечение входит инфузионная терапия с использованием глюкозо-щелочных смесей. Также маленькому пациенту назначают препараты для поддержания сердечнососудистой системы и витамины.

Диагностические мероприятия

Первым делом при постановке диагноза врач собирает анамнез больного и проводит его осмотр.

При простукивании грудной клетки, так называемой перкуссии, в зоне ателектаза звук становится более глухим и коротким, чем на других участках. Часто над ателектазом наблюдается ослабленное везикулярное дыхание.

При простукивании грудной клетки, так называемой перкуссии, в зоне ателектаза звук становится более глухим и коротким, чем на других участках. Часто над ателектазом наблюдается ослабленное везикулярное дыхание.

Кроме того, во время обследования врач может заметить наличие асимметрии больной и здоровой половины грудной клетки при дыхании. Еще одним фактором, указывающим на тяжелую стадию ателектаза, является смещение сердца в сторону поврежденной части легкого.

Также проводят такие диагностические исследования:

Рентгенологическое исследование грудной клетки. При наличии ателектаза на рентгене проявляются следующие признаки:

- затемнение тени пораженного участка, которая в большинстве случаев повторяет контуры сегмента,

- на пораженной стороне легкого тени ребер располагаются ближе друг к другу,

- деформация формы купола диафрагмы,

- наличие симптомов бронхостеноза,

- смещение органов средостения и корней легких в сторону пораженного участка,

- появление сколиоза позвоночника,

- наличие инородного тела, если ателектаз вызван именно им.

- Компьютерная томография. Данное исследование дает более точные и четкие результаты и позволяет измерить объемы легкого. КТ может выявить опухоль, которая не будет видна при обычной рентгенографии.

- Пульсокмисетрия. Данное исследование не несет никакого дискомфорта пациенту, и проводиться при помощи небольшого датчика, который присоединяют к пальцу больного. Это устройство дает возможность измерить сатурацию крови, то есть ее насыщенность кислородом.

- Бронхоскопия. Во время данного исследования больному в дыхательные пути через глотку проводиться трубка с закрепленной на ней видеокамерой. Такое устройство позволяет специалисту не только осмотреть органы дыхания, но и даже, по возможности, удалить причину возникновения обтурации, например опухоль или инородное тело.

В случае если синдром не требует срочной неотложной помощи, нужно обращаться за помощью к своему семейному доктору или терапевту. Иногда пациента сразу направляют к пульмонологу, специализирующемуся на болезнях органов дыхания.

В случае если синдром не требует срочной неотложной помощи, нужно обращаться за помощью к своему семейному доктору или терапевту. Иногда пациента сразу направляют к пульмонологу, специализирующемуся на болезнях органов дыхания.

Для того чтобы подготовиться к приему лучше всего заранее составить список беспокоящих симптомов и информацию о том, когда именно и при каких обстоятельствах они впервые возникли

Также полезным для врача будут данные о том, какие медицинские препараты и витамины больной принимал в последнее время, так как некоторые из них могут послужить причиной формирования пробки из слизи, перекрывающей проходимость воздуха.

Полезно будет заранее продумать ответы на вопросы, которые вероятнее всего будет задавать специалист. Чаще всего врач задает следующие вопросы:

- Когда появились первые признаки заболевания?

- Симптомы являются проходящими или постоянными?

- Если ли жалобы на лихорадку?

- Сильно ли проявляются признаки синдрома?

- Что улучшает или ухудшает состояние?

Лечение

Процесс лечения этого патологического состояния всегда состоит из двух этапов. Первый этап направлен на устранение причины закупорки просвета в бронхе, а задача второго – вылечить возникшие последствия ателектаза.

Способы устранения обструкции зависят от причины ее возникновения. В некоторых случаях такое состояние проходит без какого-либо лечения, но чаще всего, например, при наличии опухоли, больному может понадобиться не только терапия, но и хирургическое вмешательство.

- Наиболее используемым и эффективным методом устранения обструкции в дыхательных путях является санационная бронхоскопия. Она помогает удалить скопившуюся слизь или кровь при помощи бронхоскопа. Если проходимости воздуха мешает опухоль, то для устранения ателектаза необходимо удалить ее.

- Также при обтурационном ателектазе пациенту могут назначить промывание бронхов. Для этого используют антибиотики и антисептические растворы. В некоторых случаях для промывания применяются и растворы с ферментами, например Ацетилцистеин, являющийся муколитическим и отхаркивающим препаратом.

-

Эффективным методом лечения синдрома является процедура катетеризации бронхов с отсосом. Она дает возможность откачать из бронхов все паталогическое содержимое и восстановить проходимость дыхательных путей. Эта процедура проходит под местным обезболиванием.

Эффективным методом лечения синдрома является процедура катетеризации бронхов с отсосом. Она дает возможность откачать из бронхов все паталогическое содержимое и восстановить проходимость дыхательных путей. Эта процедура проходит под местным обезболиванием. - Медикаментозная терапия с применением антибиотиков назначается в том случае, если синдром осложнился появлением инфекции. Кроме того такой способ лечения выбирают и при затяжной форме болезни. Это необходимо для того чтобы снизить риск развития воспаления. Антибиотики подбираются каждому пациенту индивидуально и только после прохождения теста на чувствительность к препарату.

- Если синдром вызван хронической инфекцией, опухолью или сильным кровотечением, то больному могут назначить резекцию части легкого или всего органа.

- Для восстановления организма могут применяться кислородные ингаляции и специальная дыхательная гимнастика. Также для того, чтобы слизь из дыхательных путей лучше отходила, назначают специальный лечебный массаж грудной клетки.

Методы профилактики и возможные осложнения

Обтурационный ателектаз довольно часто имеет неблагоприятный прогноз и нередко требует экстренной помощи, если ее не оказать вовремя, то синдром может привести даже к летальному исходу. В некоторых случаях, особенно если болезнь вызвана опухолью, то данная патология может осложниться инфекцией, бронхоэктазами, склерозом, фиброзом, абсцессом легкого и пневмонией.

Если обтурация привела к возникновению инфекции, то у больного наблюдает высокая температура тела, а в мокроте видны следы гноя. Вызвать это осложнение может патогенная флора или внутрибольничные инфекции.

Если обтурация привела к возникновению инфекции, то у больного наблюдает высокая температура тела, а в мокроте видны следы гноя. Вызвать это осложнение может патогенная флора или внутрибольничные инфекции.

Если вместе с ателектазом образовался и абсцесс легких, это очень утяжеляет состояние больного и требует быстрого лечения, если его не произвести, то у пациента может развиться сепсис и бронхоплевральный свищ.

Для того чтобы избежать появления этой серьезной патологии, нужно заботиться о состоянии органов дыхания.

При первых признаках заболеваний дыхательной системы следует сразу же обращаться к врачу. Более того, отличной профилактикой данного синдрома является развитие дыхательных мышц. Этому способствует игра на духовых инструментах, а также занятия вокалом.

Так как довольно часто данный вид ателектаза наступает после оперативного вмешательства, то нужно соблюдать правила так называемой послеоперационной профилактики.

Больной должен делать дыхательные упражнения, массаж грудной клетки и часто менять положение тела (при постельном режиме). Кроме того, чем дольше больной лежит после операции, тем больше риск возникновения ателектаза. Поэтому вставать нужно сразу после того, как разрешит врач.

Больной должен делать дыхательные упражнения, массаж грудной клетки и часто менять положение тела (при постельном режиме). Кроме того, чем дольше больной лежит после операции, тем больше риск возникновения ателектаза. Поэтому вставать нужно сразу после того, как разрешит врач.

Многие люди не обращают внимания на первые симптомы развития обтурационного ателектаза и обращаются к врачу только тогда, когда в организме из-за данной патологии развилась инфекция. Это очень утяжеляет процесс лечения. Поэтому для того чтобы ателектаз не стал причиной появления серьезных заболеваний, нужно вовремя проходить осмотр и грамотно следовать всем рекомендация врачей.

Загрузка…

Источник