Основные копрологические синдромы при целиакии

Комментарии

Опубликовано в журнале:

Практика педиатра

Март, 2007

А.А. Коваленко, доцент кафедры детских болезней №2 ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет» Росздрава, канд. мед. наук

В 1888 году английским врачом S.J. Gee впервые был описан синдром, характеризующийся задержкой роста, поносами и нарушениями питания. Врач предполагал поражение толстой кишки – так появилось название «целиакия» (в переводе с греч. koiliakos – кишечный, страдающий расстройством кишечника).

Ведущую роль в манифестации целиакии играет глютен – белок злаковых растений (рожь, пшеница, овес, ячмень). Еще в 50-е годы было установлено, что инстилляция глютена в сегмент тонкой кишки с восстановленной на фоне диеты слизистой оболочкой уже через 8-12 часов вызывает типичные морфологические признаки целиакии. Токсичность глютена определяет аминокислотный состав, а именно содержание глютамина и пролина, более высокое в пшенице, ржи, ячмене и овсе. Глютен пшеницы – глиадин – имеет 30-50 фракций, из которых токсичными являются α, β, γ, ω. В этих фракциях во всех случаях выявляются N-терминальные аминокислотные последовательности: -Про-Сер-Глю-Глю- и Глю-Глю-Глю-Про-. Пролин играет ключевую роль в иммуногенности, устойчивости к протеолизу, является субстратом для тканевой трансглютаминазы.

Патогенез

В последние годы обсуждаются иммунные механизмы патогенеза целиакии. Попадая в слизистую оболочку, белковый антиген (глютен) подвергается расщеплению в лизосомах макрофага до пептидов. Пептиды связываются с молекулами HLA II класса, находящимися в эндоплазматической сети той же клетки. При этом пептиды подвергаются дезаминированию в присутствии фермента тканевой трансглютаминазы – TG2, что обеспечивает более тесное связывание пептидных остатков глютена с молекулами DQ2 и DQ8. Этот комплекс презентируется на мембране макрофага и распознается лимфоцитами, прошедшими через пейеровы бляшки.

Активированные Т-лимфоциты превращаются в цитотоксические клетки, несущие CD8маркеры (киллеры), и хелперы (Th1 и Th2), являющиеся CD4-положительными. При этом содержание CD4-лимфоцитов в собственной пластинке слизистой оболочки возрастает почти в 50 раз, а CD8 Т-клеток в эпителии – почти в 10 раз. Th1 продуцируют ИЛ-2, фактор некроза опухоли (TNF) и интерферон-γ, индуцирующие воспаление и активирующие цитотоксический иммунный ответ; Th2 – значительное количество ИЛ-4, 5 и 10, тормозящего активность Th1. В свою очередь TNF активирует металлопротеазы, в частности ММР-3 и ММР-1, нарушая структуру субэпителиальной области слизистой оболочки и разрушая коллаген. В-лимфоциты потенцируют выработку антител к глютену и тканевой трансглютаминазе. Параллельно происходит выработка аутоантител к TG2, которые в виде депозитов IgA располагаются в субэпителиальном слое кишки, на фибробластах, а также в печени, лимфатических узлах, мышцах, кровеносных сосудах.

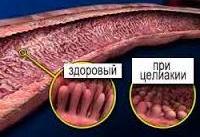

Блокирование тканевой трансглютаминазы аутоантителами ведет к деструкции эпителия и слизистой, атрофии ворсин и пролиферации клеток эпителия крипт, что усиливает проницаемость слизистой, в том числе и для глютена.

Клинические проявления

Манифестация типичной целиакии происходит через 1,5-2 месяца после введения прокорма в виде каш (геркулесовой, манной и т.п.), обычно в возрасте 6-8 месяцев. Провоцирующим фактором могут выступать инфекционные заболевания (кишечная инфекция, ОРВИ).

Целиакию можно заподозрить при появлении эмоциональной лабильности, снижении аппетита, замедлении темпов прибавки массы тела. В дальнейшем разворачивается характерная клиническая картина: учащение стула, полифекалия, стеаторея, увеличение окружности живота на фоне гипотрофии (снижение массы тела, истончение подкожно-жирового слоя, снижение мышечного тонуса, утрата ранее приобретенных навыков, гипопротеинемические отеки). Нарушается обмен белка, жиров, микро- и макроэлементов, витаминов. Возникают дефицитные состояния: рахитоподобный синдром, синдром остеопении, патологические переломы, судорожный синдром, анемия (железо-, фолиево, В12-дефицитная), повышенная кровоточивость, нарушения поведения (агрессивность, раздражительность, неспокойный сон), проявления гипо- и авитаминозов (сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, фолликулярный гиперкератоз, нарушение сумеречного зрения, хейлиты, глосситы, парестезии).

Если клинически преобладает какой-либо отдельный симптом при отсутствии прочих (чаще анемия, не поддающаяся обычному лечению, низкий рост, остеопороз, задержка полового развития), выявленной атрофией слизистой оболочки тонкой кишки и наличием серологических маркеров, – в этом случае выделяют атипичную (или малосимптомную) целиакию.

При латентной целиакии имеет место атрофия слизистой оболочки тонкой кишки, определяются серологические маркеры, однако клинические признаки заболевания отсутствуют. Этот вариант течения целиакии наблюдается у родственников больных целиакией.

При длительном течении нераспознанной целиакии повышается риск возникновения опухолей, а также ассоциированных с целиакией аутоиммунныхзаболеваний (герпетиформный дерматит, сахарный диабет I типа, аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз печени, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, алопеция, кардиомиопатия и др.).

Диагностика

Диагностировать целиакию возможно по совокупности характерных клинических признаков, данных копрологического, эндоскопического, гистологического, серологического исследований.

Копрологический анализ в подавляющем большинстве случаев позволяет выявить стеаторею II типа за счет жирных кислот и мыл; у части больных возможно сочетание со стеатореей I типа за счет нейтрального жира. Выраженность стеатореи в значительной степени зависит от тяжести и обширности повреждения слизистой оболочки тонкой кишки. Помимо этого, в копрограмме больного целиакией повышено количество внеклеточного крахмала, что указывает на присутствие йодофильной флоры, неперевариваемой клетчатки, то есть налицо признаки дисбиоза кишки.

Патогномоничных эндоскопических (желательно еюноскопии) признаков целиакии нет. Описываются характерные признаки имеющегося еюнита, отсутствие складок в тонкой кишке, поперечная исчерченность складок.

Обычно решающими являются данные серологического и морфологического исследований. Серологическая диагностика включает: определение антиглиадиновых антител (АГА) и антител к тканевой трансглютаминазе. Появление АГА при целиакии в настоящее время объясняют обычной иммунной реакцией в результате увеличенной проницаемости кишечника для макромолекул. Предполагают, что образование АГА не связано с патогенетическими механизмами, что позволяет объяснить их недостаточную специфичность и возможность выявления этих антител как у здоровых, так и у пациентов, страдающих муковисцидозом, дисахаридазной недостаточностью или болезнями соединительной ткани. Антитела к тканевой трансглютаминазе идентичны антителам к эндомизию. Вследствие активации макрофагов и мезенхимальных клеток собственной пластинки происходит дополнительное образование тканевой трансглютаминазы, которая образует комплекс с глиадином.

Важно, что серологическая диагностика информативна только в активный период заболевания. Кроме того, у пациентов с дефицитом IgA серологическое исследование может давать ложноотрицательные результаты.

Основными морфологическими признаками целиакии являются атрофия слизистой оболочки тонкой кишки с резким укорочением ворсинок и удлинением крипт, обильная лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки и эпителия.

Энтероциты, выстилающие ворсинки, значительно уплощены с истонченной щеточной каемкой. Микроворсинки короткие и редко расположены, – на вершинах ворсинок отсутствуют.

Атрофия при целиакии является гиперрегенераторной. Установлено, что скорость клеточного обновления при целиакии возрастает с 17 (в контроле) до 110 на крипту в час, а скорость миграции энтероцитов из крипт на ворсинки – в 6,5 раз. Оценка регенераторных возможностей слизистой оболочки имеет первостепенное значение для прогнозирования эффекта лечения – чем выше пул пролиферирующих энтероцитов, тем вероятнее наступление ремиссии.

Уже через несколько дней после начала лечения на поверхности кишки появляются высокие энтероциты с отчетливой щеточной каемкой. Доказательством полноценной дифференциации эпителия служит появление большого количества бокаловидных энтероцитов, восстановление размеров и структуры микроворсинок.

Следует отметить, что для правильной интерпретации гистологического исследования желательно использовать биоптаты тощей кишки или нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки. Также обязательна правильная ориентация материала. Неправильный срез характеризуется поперечно срезанными криптами, имеющими вид желез, и базальным расположением ядер на вершинах ворсинок (обычно они сдвинуты в апикальном направлении). Кроме того, на сериях срезов можно найти части ворсинок, лежащих отдельно от основного кусочка.

Также как и серологическое исследование, морфологическое информативно только в активную стадию заболевания. В связи с этим оба эти исследования следует проводить строго до назначения безглютеновой диеты. В противном случае интерпретация их результатов оказывается затрудненной, и в этом случае может потребоваться проведение провокационного теста с расширением диеты и последующим наблюдением за больным с проведением серологического и гистологического исследований. Провокационный тест следует проводить под наблюдением специалистов, занимающихся данной проблемой и знакомых с особенностями его проведения, показаниями и противопоказаниями.

HLA-гистотипирование рекомендуется проводить, если затруднена серологическая и гистологическая интерпретация. Диагностическая ценность определения генетических маркеров определяется только в сочетании с другими тестами.

Лечение

Строгая и пожизненная безглютеновая диета – залог успешного лечения целиакии и профилактики ее осложнений. Категорически запрещен прием даже 100 мг глютена (50 г пшеничного хлеба содержит 2-3 г глютена).

Необходимо помнить, что глютен могут содержать ряд непищевых продуктов, например клей на почтовых марках и конвертах, некоторые сорта косметики, зубной пасты, а также лекарственные препараты, покрытые оболочкой.

Диета больных целиакией называется «диетой с рынка», то есть в пищу разрешается употреблять только свежее мясо и рыбу, исключаются консервы, полуфабрикаты, изделия в панировке. Не следует забывать, что глютен может использоваться в качестве загустителей в соусах, майонезах, приправах и пряностях, имитации морепродуктов, квасе, в некоторых пищевых добавках, мороженом, йогуртах, сыре.

Нетоксичными злаковыми при целиакии считаются рис, гречиха, кукуруза, пшено. Безопасными являются мука и крахмал, приготовленные из картофеля, тапиоки, батата, бобов, гороха, сои, орехов. Больные целиакией могут употреблять яйца, молочные продукты, мармелад, зефир. Рекомендуются специализированные безглютеновые продукты для питания больных целиакией.

Медикаментозная терапия при целиакии направлена на коррекцию метаболических нарушений, развившихся вследствие нарушенного кишечного всасывания. Она включает: назначение препаратов панкреатических ферментов с целью коррекции процессов переваривания, прием адсорбентов на фоне выраженной диареи, коррекцию нарушенного микробиоценоза, заместительную терапию белковыми препаратами (альбумин, аминокислоты), коррекцию гипогликемии, гипокалиемии, гипомагниемии, гипокальциемии, назначение препаратов витамина D3, коррекцию дефицита цинка и селена. Применение глюкокортикоидных препаратов при целиакии целесообразно в случае тяжелого течения заболевания со значительным нарушением физического развития (гипотрофии 3-й степени) и в качестве заместительной терапии при развитии надпочечниковой недостаточности.

Диспансерное наблюдение

Кратность наблюдения: после установки диагноза в течение первых двух лет – 1 раз в полгода, с третьего года наблюдения при условии установления стойкой ремиссии – 1 раз в год.

Эндоскопическое и серологическое исследования проводятся при первом поступлении и в активном периоде заболевания. Повторное эндоскопическое исследование проводится через 6-12 месяцев после начала соблюдения диеты или в случае ухудшения состояния больного.

Серологическое исследование позволяет осуществлять контроль за соблюдением диеты, при возможности его рекомендуется повторять ежегодно.

Родственники больного должны быть обследованы на наличие серологических маркеров, при их выявлении необходимо провести полный комплекс диагностических исследований.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник

Целиакия – это генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, связанное с дефицитом ферментов, расщепляющих пептид глютен. При целиакии развивается синдром мальабсорбции различной степени выраженности, сопровождающийся пенистой диареей, метеоризмом, похуданием, сухостью кожи, задержкой физического развития детей. Для выявления целиакии применяются иммунологические методы (определение Ат к глиадину, эндомизию, тканевой трансглутаминазе), биопсия тонкой кишки. При подтверждении диагноза требуется пожизненное соблюдения безглютеновой диеты, проведение коррекции дефицита необходимых веществ.

Общие сведения

Целиакия (глютеновая энтеропатия) – заболевание, характеризующееся хроническим воспалением слизистой тонкого кишечника, сопровождающимся нарушением всасывания и возникающим в результате непереносимости глютена (белка, который содержится в хлебных злаках: пшеницы, ржи и ячмене). В состав белка глютена входит L-глиадин – вещество, оказывающее токсическое действие на слизистую и ведущее к нарушению абсорбции питательных веществ в кишечнике.

Заболевание более характерно для женщин, они страдают целиакией в два раза чаще мужчин. Чаще всего (в 85% случаев) полное исключение глютена из рациона вызывает восстановление функциональности тонкого кишечника через 3-6 месяцев.

Целиакия

Причины целиакии

Целиакия имеет генетическую предрасположенность. Это подтверждается выявлением нарушений со стороны тонкокишечной стенки у 10-15 % членов семей (родственников первой степени) пациентов, страдающих этим заболеванием.

Также отмечена зависимость заболеваемости от иммунного статуса. В организме больных целиакией отмечают повышение титров антител к L-глиадину, тканевой трансглутаминазе и эндомиозину (белку, содержащемуся в гладкомышечных волокнах). Подтверждают иммунную зависимость заболевания и нередко сопутствующие патологии, имеющие аутоиммунный характер:

- сахарный диабет I типа;

- заболевания соединительной ткани;

- ювенильный ревматоидный артрит;

- аутоиммунный тиреоидит;

- герпетиформный дерматит;

- синдром Шегрена.

Патогенез

Некоторые врожденные или приобретенные особенности работы тонкого кишечника способствуют возникновению повышенной чувствительности клеток кишечного эпителия к глиадину. К таким состояниям относится ферментная недостаточность, в результате которой плохо расщепляются пептиды (и не происходит полного расщепления глиадина). Накопление глиадина в кишечнике способствует проявлению его токсического действия.

Аутоиммунные нарушения в тех случаях, когда мишенью для собственных антител становятся эпителиальные клетки кишечника, способствуют снижению их защитных свойств и повышению чувствительности к глиадину. Помимо этого, факторами, способствующими возникновению непереносимости глиадина, являются генетически обусловленные специфические характеристики рецепторов клеточной мембраны кишечного эпителия, а также результат изменения рецепторного аппарата некоторыми вирусами. При целиакии отмечаются характерные атрофические изменения ворсинок слизистой оболочки тонкого кишечника.

Классификация

В клинической гастроэнтерологии различают три формы течения целиакии:

- типичная (развивается на первом-втором году жизни, имеет характерные клинические проявления);

- стертая (проявляется внекишечной симптоматикой: железодефицит, анемия, кровоточивость, остеопороз);

- латентная (без выраженных жалоб), часто встречается у лиц пожилого возраста.

Симптомы целиакии

Клинические признаки целиакии – это диарея, стеаторея, похудание, полигиповитаминозы и прочие проявления синдрома мальабсорбции. У женщин развитие клинических симптомов начинается в 30-40 лет, у мужчин в 40-50.

Целиакия у детей начинает проявляться обычно в 9-18 месяцев. Появляется частый и жидкий стул с большим количеством жира и отмечается снижение массы тела, отставание в росте. У взрослых развертывание клинических симптомов целиакии может быть спровоцировано беременностью, перенесенными оперативными вмешательствами, инфекцией. Лица, страдающие целиакией, зачастую отмечают склонность к сонливости, сниженной работоспособности, часто урчание в животе, метеоризм, неустойчивость стула (поносы, сменяющиеся запорами). У пожилых пациентов могут отмечаться боли и ломота в костях, мышцах.

Стул, как правило, частый (5 и более раз в день), жидкий, пенистый с остатками непереваренной пищи. При продолжительной диарее есть вероятность развития признаков обезвоживания: сухость кожных покровов и слизистых оболочек. Прогрессирование синдрома мальабсорбции ведет к развитию тяжелых расстройств внутреннего гомеостаза организма.

Осложнения

Больные целиакией относятся к группе повышенного риска возникновения рака кишечника (кишечной лимфомы, аденокарциномы). Этот вид злокачественной опухоли развивается у 6-8% больных, чаще всего после 50 лет. Возникновение злокачественного новообразования подозревают в том случае, если клинические проявления целиакии возобновились на фоне безглютеновой диеты.

Еще одним вероятным осложнением целиакии является язвенный еюноилеит (воспаление со склонностью к изъязвлению стенки тощей и подвздошной кишок). Характеризуется развитием острой болезненности в животе, лихорадкой. Развитие этого состояния грозит внутренним кровотечением, прободением стенки тонкого кишечника, перитонитом. При выраженной недостаточности всасывания железа развивается железодефицитная анемия. Иногда она становится единственным проявлением заболевания (при стертой и латентной форме).

Нарушения фертильности, бесплодие могут быть результатом длительно существующего синдрома мальабсорбции. Также продолжительное нарушение всасывания ведет к полигиповитаминзам, белковой недостаточности, нарушениям минерального обмена. Недостаток витамина D в сочетании с пониженным поступлением кальция в организм способствует снижению плотности костей, их ломкости. В 30-35% случаев у больных целиакией уменьшается в размерах селезенка, 70% пациентов отмечают артериальную гипотензию.

Диагностика

Диагностика целиакии проводится врачом-гастроэнтерологом. Используется комплекс функциональных, лабораторных, инструментальных (лучевых и эндоскопических методов):

- Определение специфических антител. Наиболее специфичной методикой выявления целиакии является определение в крови антител к глиадину и антител к тканевой трансглутаминазе. Чувствительность методики составляет 100%, ее специфичность для данной патологии порядка 95-97%.

- Эндоскопическая биопсия. Производится эндоскопическое исследование тонкого кишечника, биопсия слизистой для определения имеющейся атрофии (сглаживания) ворсин, а также наличия скоплений лимфоцитов в слизистой.

- Инструментальные методы. Дополнительными методиками для уточнения состояния больного являются УЗИ органов брюшной полости, компьютерная томография, МРТ-ангиография мезентериальных сосудов, контрастная рентгеноскопия кишечника.

- Функциональные тесты. С целью оценки всасывательной способности тонкого кишечника выполняются тест Шиллинга и проба с D-ксилозой.

Лечение целиакии

Цель терапии при целиакии – восстановление функций кишечника, нормализация массы тела и коррекция дефицита необходимых веществ.

Цель терапии при целиакии – восстановление функций кишечника, нормализация массы тела и коррекция дефицита необходимых веществ.

Безглютеновая диета

Патогенетическое лечение заключается в соблюдении аглютеновой диеты, то есть непосредственное избегание действия повреждающего фактора. Соблюдать безглютеновую диету необходимо на протяжении всей жизни. Чаще всего (в 85% случаев) эта мера приводит к стиханию симптомов и восстановлению нормальной деятельности кишечника.

Глютен содержится в следующих продуктах: хлеб и любые изделия из пшеничной, овсяной, ячменной и ржаной муки, макаронные изделия, манная крупа. В небольших концентрациях глютен может обнаруживаться в колбасах и сосисках, мясных и рыбных консервах, шоколаде, мороженом, майонезе и кетчупе, различных соусах, растворимом кофе и порошке какао, продуктах из сои, супах быстрого приготовления, бульонных кубиках, продуктах, содержащих солодовый экстракт. Из напитков необходимо отказаться от пива, кваса, водки.

Зачастую больным целиакией следует ограничить употребление цельного молока, поскольку у них может отмечаться непереносимость лактозы (молочного сахара). В настоящее время в продаже имеются специальные диетические безглютеновые продукты (маркированы перечеркнутым колосом).

Как правило, окончательное восстановление происходит не ранее чем через 3-6 месяцев, поэтому корректировать содержание необходимых организму веществ требуется на протяжении всего времени выздоровления. При необходимости назначают парентеральное питание, введение препаратов железа и фолиевой кислоты, солевые растворы, кальций, витамины.

Медикаментозная терапия

Тем пациентам, которые не обнаруживают положительного эффекта диеты, назначаются гормональные препараты (преднизолон) на протяжении 6-8 недель в качестве противовоспалительной терапии.

Отсутствие положительной динамики при исключении глютена из рациона в течение трех месяцев может говорить о том, что диета соблюдается не полностью, с нарушениями, либо имеются сопутствующие заболевания (недостаточность дисахаридазы, болезнь Аддисона, лимфома тонкого кишечника, язвенный еюнит, лямблиоз, недостаток минералов в рационе: железа, кальция, магния).

В таких случаях проводятся дополнительные диагностические мероприятия для выявления этих состояний. При исключении всех возможных причин отсутствия улучшений назначают гормональную терапию. Через три месяца курса преднизолона проводят биопсию тонкого кишечника.

Прогноз

Корректировать чувствительность клеток эпителия к глютену в настоящее время не представляется возможным, поэтому больные целиакией должны соблюдать безглютеновую диету на протяжении всей жизни. Тщательное ее соблюдение ведет к сохранению качества и продолжительности жизни. При несоблюдении диеты выживаемость резко падает, случаи летального исхода среди больных целиакией, нарушающих безглютеновую диету, составляют 10-30%, в то время как при строгом следовании диете этот показатель не превышает одного процента.

Все лица, страдающие целиакией, должны находиться на диспансерном учете у гастроэнтеролога и ежегодно проходить обследование. Для больных, которые слабо реагируют на исключение глютена из рациона, диспансерное наблюдение показано дважды в год. Прогноз заметно ухудшается, если это заболевание осложняется возникновением лимфомы тонкого кишечника.

Профилактика

Первичной специфической профилактики целиакии не существует. Вторичная профилактика развития клинических симптомов заключается в соблюдении безглютеновой диеты. При имеющейся у ближайших родственников целиакии желательно проводить периодическое обследование на предмет выявления специфических антител. Беременные женщины, страдающие целиакией, попадают в группу риска по развитию пороков сердца у плода. Ведение беременности у таких женщин должно осуществляться с повышенным вниманием.

Источник