Отечный синдром при хронической почечной недостаточности

Хроническая почечная недостаточность — это осложнение практически любого заболевания почек, характеризующееся группой симптомов, возникающих вследствие гибели большого количества нефронов. В результате гибели почечных клеток и дальнейшего их замещения соединительной тканью, происходит нарушение функций почек, что ведет за собой развитие уремии и смерть пациента. Данное состояние развивается длительно, в начальных стадиях могут отсутствовать симптомы, нарушающие жизнедеятельность пациента, но по данным ВОЗ — хроническая почечная недостаточность занимает 11 место среди причин летальных исходов.

Содержание статьи:

- Этиология и патогенез хронической почечной недостаточности

- Классификация хронической почечной недостаточности

- Поражение органов и систем при хронической почечной недостаточности

- Симптомы хронической почечной недостаточности

- Диагностика хронической почечной недостаточности

- Лечение хронической почечной недостаточности

Этиология и патогенез хронической почечной недостаточности

Причиной развития хронической почечной недостаточности может быть хроническое заболевание почек, мочевыводящих путей или других органов.

- Первичное поражение клубочкового аппарата (гломерулонефрит, гломерулосклероз);

- Патология канальцев (хронический пиелонефрит, хроническая интоксикация свинцом, ртутью, гиперкальцемия, канальцевый ацидоз Олбрайта);

- Инфекционные заболевания (малярия, сепсис, бактериальный эндокардит, вирусный гепатит В/С);

- Системные заболевания (системная красная волчанка, криоглобулинемический васкулит, кожный лейкоцитокластический васкулит, гранулематоз Вегенера, узелковый периартериит);

- Заболевания обмена веществ (подагра, сахарный диабет, амилоидоз, гиперпаратиреоидизм);

- Нозологии, вызывающие обтурацию мочевыводящих путей (стриктуры уретры, мочекаменная болезнь, образования простаты, мочеточников, мочевого пузыря);

- Поражения паренхимы почек вторичного характера, вызванные сосудистой патологией (эссенциальная артериальная гипертензия, злокачественная артериальная гипертензия, стеноз почечных артерий);

- Наследственные заболевания (поликистоз почек, наследственный нефрит, фосфат-диабет, синдром Фанкони);

- Лекарственный нефрит.

Патогенез хронической почечной недостаточности

Независимо от этиологического фактора, развитие хронической почечной недостаточности происходит одинаково: развивается гломерулосклероз, характеризующийся замещением запустевших клубочков соединительной тканью. Компенсаторные возможности почечной ткани достаточно велики, поэтому при гибели 50% нефронов, функции почек сохранены, клинические проявления могут отсутствовать.

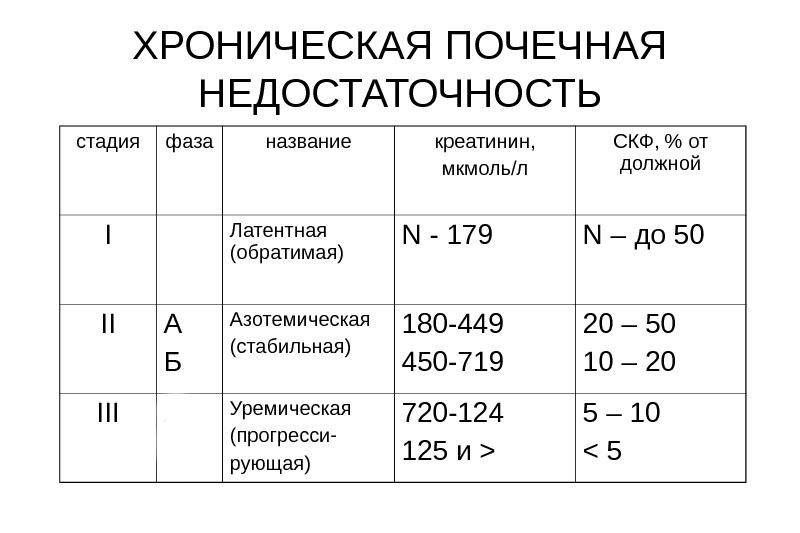

Классификация хронической почечной недостаточности

Стадию ХПН определяют по скорости клубочковой фильтрации, которая считается с помощью определенных формул (MDRD, Кокрофта-Голта), для обработки которых необходим пол, возраст и масса исследуемого.

Выделяют четыре стадии хронической почечной недостаточности:

- Латентная: протекает практически бессимптомно, может быть выявлена при углубленном обследовании либо в случайном порядке. Уже на этой стадии скорость клубочковой фильтрации понижается до 50-60 мл/мин, однако за счет компенсаторной способности, функции почек практически не нарушены. В клиническом анализе мочи может наблюдаться незначительная протеинурия, изредка наличие сахара. Выявление хронической почечной недостаточности на данной стадии прогностически благоприятно.

- Компенсаторная стадия: скорость клубочковой фильтрации снижена до 49-30 мл/мин. Диагностируются общие симптомы (слабость, жажда, утомляемость, сухость во рту, полидипсия, полиурия). Также определяются патологически изменения в анализах: в клиническом анализе мочи отмечается протеинурия, изостенурия, в биохимическом анализе крови — повышение уровня креатинина и мочевины, наблюдаются незначительные электролитные сдвиги.

- Интермиттирующая стадия: скорость клубочковой фильтрации составляет 29-15 мл/мин. Симптомы заболевания, вызвавшего ХПН, ярко выражены, наблюдаются изменения в лабораторных показателях (нарастает азотемия, протеинурия, анемия). При адекватном лечении состояние больного улучшается.

- Терминальная стадия разделена на четыре периода:

- I- клубочковая фильтрация 14-10 мл/мин. Диурез без стимуляции до 1,5 л/ сут. Развивается уремический синдром, электролитные нарушения. Возможна медикаментозная коррекция электролитного баланса;

- IIа- развивается олигурия (до 500 мл/сут). Наблюдаются выраженные электролитные сдвиги (гиперкалиемия, гипернатриемия), развивается метаболический ацидоз, отечный синдром. Функции сердечно-сосудистой, дыхательной системы субкомпенсированны;

- IIб- наблюдаются те же явления, а также присоединяются изменения со стороны кардио-респираторного аппарата (отек легких, острая левожелудочковая недостаточность, нарушение ритма, проводимости);

- III- развивается терминальная уремия, сопровождающаяся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы. Лечение в данной стадии малоэффективно.

Поражение органов и систем при хронической почечной недостаточности

- Анемия — симптом, характерный для большинства больных в терминальной стадии заболевания. Развитие анемии связано с нарушением выработки эритропоэтина почками, тромбоцитопенией, коагулопатией, связанной с гепаринизаций во время проведения гемодиализа.

- Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы преимущественно определяют прогноз заболевания. Около 20% больных погибают от явлений сердечной недостаточности или нарушений ритма и проводимости. Артериальная гипертензия — один из ранних признаков хронической почечной недостаточности. Артериальная гипертензия может быть первичной и вторично возникать на фоне ХПН. Нарушения ритма возникают за счет изменений электролитного баланса: гиперкалиемии, гипокальциемии, гипернатриемии. Также для хронической почечной недостаточности характерно развитие полисерозитов, в частности — перикардитов.

- С нарастанием уремии происходит поражение центральной, периферической нервной системы. Возможно развитие выраженной энцефалопатии, судорожного синдрома, коматозного состояния.

- Желудочно-кишечный тракт достаточно рано начинает принимать участие в компенсаторных механизмах при развитии хронической почечной недостаточности. Пациент жалуется на неприятный вкус во рту, подташнивание, снижение аппетита. Постоянное воздействие продуктов азотистого обмена на слизистые приводит к развитию стоматитов, гастритов, энтероколитов.

- Гипокальциемия приводит к развитию остеомаляции и остеофиброза. Снижение скорости клубочковой фильтрации провоцирует возникновение гиперфосфатемии. Уменьшение ионизированного кальция в сыворотке крови стимулирует развитие гиперпаратиреодизма, что вызывает остеодистрофию.

- Работа иммунной системы компенсирована до терминальной стадии почечной недостаточности. В случае присоединения вторичной инфекции прогноз заболевания резко ухудшается.

Симптомы хронической почечной недостаточности

Характер симптомов связан с первичной нозологией, однако при развитии хронической почечной недостаточности симптомокомплекс зависит от воздействия продуктов азотистого обмена на организм человека.

- В латентной стадии проявления будут стертого характера, но при наступлении компенсированной стадии пациент чувствует слабость, утомляемость, апатию, отечность нижних конечностей, лица, периодически возникающую головную боль, тошноту или рвоту. С нарастанием уремии отмечаются изменения со стороны других органов и систем: кожные покровы сухие, желтоватый оттенок, беспокоит кожный зуд, диагностируется снижение массы тела, запах аммиака изо рта.

- Со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается артериальная гипертензия, шум трения плевры при перикардите, тахикардии, различные аритмии, кровоизлияния, развитие сердечной недостаточности.

- Дыхательная система: одышка, влажный кашель при пневмонии застойного характера, отек легких.

- Желудочно-кишечный тракт: рвота, тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе, неприятный запах изо рта, вздутие кишечника, развитие язв, эрозий в ротовой полости, желудке, кишечнике, кровотечения.

- Опорно-двигательный аппарат: жгучие боли в суставах за счет развития вторичной подагры, переломы костей на фоне нарушения электролитного баланса.

- Нервная система: икота, кожный зуд, раздражительность, головная боль, головокружение, ухудшение памяти, психозы, энцефалопатии. В терминальной стадии возможно развитие коматозного состояния.

- Мочевыделительная система: могут наблюдаться давящие боли в поясничной области, изменение цвета, прозрачности мочи, наличие отеков.

Диагностика хронической почечной недостаточности

Данный диагноз ставится на основе определения скорости клубочковой фильтрации, расчет производится с помощью специальных формул. Также в постановке диагноза помогает подробный расспрос, сбор анамнеза, с целью уточнения этиологии хронической почечной недостаточности, дополнительные методы обследования.

Лабораторные:

- клинический анализ крови: заметны признаки анемии различной степени, тромбоцитопения, лейкоцитоз;

- клинический анализ мочи: гипоизостенурия, протеинурия, наличие сахара в моче, форменных элементов, бактерий;

- биохимический анализ крови: заметное повышение уровня мочевины, креатинина, мочевой кислоты, АЛТ, АСТ, диспротеинемии, гиперкалиемии, гипернатриемии, гиперфосфатемии, гипокальциемии;

- анализ мочи по Нечипоренко — наличие лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров;

- анализ мочи по Зимницкому — гипоизостенурия.

Инструментальные методы обследования:

- УЗИ почек — позволяет выявить уменьшение объема почечной ткани, снижение толщины паренхимы почек;

- эходопплерография: определяет снижение уровня кровотока на магистральных, интраорганных сосудах;

- пункционная биопсия почки — позволяет поставить точный диагноз, определить стадию, прогноз течения заболевания.

К рентгенконтрастным методам обследования относятся с осторожностью, так как многие из них обладают выраженной нефротоксичностью и могут негативно повлиять на течение заболевания.

Также целесообразно обследование сердца (ЭКГ, Эхо-кс), проведение рентгенографии органов грудной клетки, специализированные методы для постановки диагноза основного заболевания (генетические тесты, определение антител и так далее).

Лечение хронической почечной недостаточности

Тактика ведения пациента с данным диагнозом зависит от основного заболевания, стадии, скорости развития хронической почечной недостаточности. В латентной стадии пациент не нуждается в специализированном лечении, однако при постановке диагноза рекомендовано соблюдение режима труда, отдыха и специальной диеты. В последующих стадиях необходимо назначение симптоматической терапии.

Режим

Пациентам с ХПН рекомендовано избегать сквозняков, ограничить интенсивность физических нагрузок, соблюдать режима труда и отдыха в рабочее время.

Диета

Соблюдение диеты играет ключевую роль в лечении хронической почечной недостаточности. Режим питания и подбор продуктов проводится индивидуально в зависимости от стадии заболевания. Диета при данной патологии основана на ограничении поступления животного белка, соли, жидкости, продуктов, содержащих большое количество калия, фосфора.

В начальных стадиях уровень допустимый уровень белка- 1г /кг массы тела, фосфора-1г/сут, калия- 3,5 г /кг. В компенсированной стадии уровень белка и фосфора снижается до 0,7г/кг, калия- до 2,7 мг/кг массы тела. В последующих стадиях белок ограничивается до 0,6, фосфор-0,4, калий-1,6 г/кг. Рекомендовано употребление белков растительного происхождения. Рацион формируется за счет поступления углеводов (кроме бобов, грибов, орехов), жиров растительного происхождения.

Также необходимо проведение коррекции поступления жидкости в организм. Расчет водного баланса прост: диурез за прошедшие сутки+ 300 мл. При отсутствии отеков, сердечно-сосудистой недостаточности, объем жидкости не ограничивается. Обязательно регулировать поступление поваренной соли. При отсутствии отеков, артериальной гипертензии соль ограничивается до 12г в сутки, при наличии отечного синдрома-до 3г.

Всем больным показан строгий контроль за артериальным давлением (целевой уровень цифр АД- 130/80- 140/80 мм.рт.ст).

Симптоматическая терапия:

- лечение основного заболевания;

- борьба с азотемией (сорбенты, промывание желудка, кишечника, парентеральное введение растворов);

- нормализация электролитного баланса (назначение препаратов кальция, внутривенное введение растворов);

- нормализация белкового обмена — назначение аминокислот;

- лечение анемии — назначение эритропоэтина, препаратов железа, иногда проводится переливание компонентов крови;

- назначение диуретиков при отечном синдроме;

- антигипертензивная терапия — подбор и коррекция препаратов проводится индивидуально;

- гемостатическая терапия при наличии кровотечений;

- для поддержания функциональной способности печени — гептопротекторы, сердца — кардиопротекторы, метаболические препараты.

При терминальной стадии хронической почечной недостаточности медикаментозное лечение уже малоэффективно без дополнительного проведения гемодиализа, перитонеального диализа и трансплантации почки. Гемодиализ — метод очищения крови от токсических веществ с помощью фильтрации через полунепроницаемую мембрану аппаратом «искусственная почка» для нормализации водно-электролитного баланса. Данная процедура проводится каждые 2-3 и дня до конца жизни. Перитонеальный диализ — метод выведения токсических веществ из организма путем диффузии, фильтрации веществ через брюшину как полупроницаемую мембрану. При наличии благоприятных условий возможна трансплантация почки.

Своевременная постановка диагноза, правильно назначенное лечение и полное соблюдение предписаний врача позволит значительно улучшить качество жизни пациента.

Источник

ХПН (хроническая почечная недостаточность) – это тяжелая патология мочевыделительной системы. При данном заболевании почки частично или полностью утрачивают свою функциональность.

Заболевание развивается медленным темпом и имеет несколько стадий развития. Каждый этап сопровождается определенными изменениями в работе парных органов и всего организма в целом. При своевременной диагностике и правильном лечении развитие патологии можно приостановить и тем самым не допустить ее переход в более тяжелые стадии.

Патогенез и этиология хронической почечной недостаточности

О наличии хронической почечной недостаточности можно говорить в том случае, если патология наблюдается минимум три месяца. Сегодня из миллиона человек это заболевание диагностировано у 300–600. Чаще всего заболевание вызывает различные патологии органа. Зачастую основной причиной развития почечной недостаточности являются урологические заболевания.

Хроническая почечная недостаточность развивается на протяжении нескольких этапов. Постепенно число нормально работающих нефронов сокращается, что приводит к снижению работоспособности почек. В итоге нормальное функционирование органа может быть полностью прекращено. Именно с этим и связан патогенетический механизм данного заболевания.

Темпы развития этой патологии могут значительно отличаться в зависимости от причин появления болезни. Наиболее быстрое развитие хронической почечной недостаточности наблюдается при амилоидной, а также диабетической нефропатии и смешенном нефрите. А, скажем, при пиелонефрите патология развивается достаточно медленно.

Анализы

Суть болезни – расстройство в работе почек и невыполнение основной функции – выделения. В результате произошедшего изменения в крови начинают скапливаться продукты обмена, не выведенные системой из организма. Болезнь может протекать в острой или хронической форме. Острая почечная дефицитность характеризуется резким и стремительным сбоем в работе почек. Длительная почечная дефицитность развивается продолжительно, не дает успехов в лечении, острая – излечивается при своевременном обращении к специалисту.

Чтобы выявить у больного ХПН, проводится ряд анализов, выявляющих наличие или отсутствие характерных для патологии черт:

- Общее исследование крови для определения анемии: уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина; увеличенная стремительность выпадения в осадок эритроцитов и увеличение числа лейкоцитов, говорит о наличии воспалительного процесса. Меняется количество тромбоцитов. Их число снижается.

- Биохимический анализ крови, при хронической почечной недостаточности выявляет повышенный уровень мочевины, креатинина, калия и фосфора, холестерина. В направлении уменьшения идет уровень кальция, кровяного белка, свертываемости крови.

- Анализ мочи показывает появление белка и эритроцитов в моче, исходя из этого, можно судить о степени деструкции почек.

- Анализ Реберга – Тореева выявляет состояние функции выделения почек. С его помощью определяется скорость фильтрации клубочков, которая в норме держится в пределах 80-120 миллилитров в минуту.

Величина скорости фильтрации клубочков представляет эталонный показатель при определении самой болезни и степени её развития, она характеризует функциональное положение почечной системы.

Классификация почечной недостаточности и уровень креатинина

Когда разговор заходит о классификации данного заболевания, то большинство специалистов берет в расчет работу Кучинского и Лопаткина, описавших четыре стадии патологии:

- Латентный этап

— наблюдается снижение скорости клубочковой фильтрации до 60–50 миллилитров в минуту. Все изменения, происходящие на данном этапе в организме, можно обнаружить с помощью лабораторных исследований. Этап клинических проявлений — падение скорости клубочковой фильтрации продолжается и достигает уровня 49–30 миллилитров в минуту. Так как нарушается канальцевая реабсорбция, то суточное выделение мочи увеличивается до 2 или 2.5 литров. - Этап декомпенсации

— скорость клубочковой фильтрации составляет 29–15 миллилитров в минуту, ухудшается показатель канальцевой секреции, а уровень креатинина при почечной недостаточности на данном этапе составляет от 0.2 до 0.5 млмоль/литр. - Терминальный этап

— изменения в работе почек принимают необратимый характер, и орган не может выполнять свою работу. Резко увеличивается концентрация мочевины, креатинина, нарушается баланс электролитов.

В результате развивается уремическая интоксикация, а также перестает выделяться моча. Кроме почек патологические изменения затрагивают и другие органы, например, может ухудшиться кровообращение или появится отек легких.

Кроме всего выше сказанного, каждый из выше описанных этапов отличается концентрацией креатинина при почечной недостаточности:

- Этап №1 — уровень креатинина возрастает до 440 мкмоль/литр.

- Этап №2 — уровень вещества повышается до 440–880 мкмоль/литр.

- Этап №3 — концентрация креатинина достигает отметки в 1320 мкмоль/литр.

- Этап №4 — уровень вещества превышает значение в 1320 мкмоль/литр.

Азотные шлаки

Главная функция почек заключается в том, чтобы выводить из организма человека всевозможные вредные компоненты и токсины. Этот процесс должен происходить регулярно. Если удаление таких веществ по каким-либо причинам не происходит, то все органы постепенно отравляются и начинают хуже выполнять свою работу.

- Остаточный азот;

- Мочевина;

- Мочевая кислота;

- Креатинин.

Именно последнее вещество является наиболее показательным при диагностике ХПН: зная его количество можно безошибочно установить диагноз и его стадию. Выявив объем прочих азотных шлаков, специалист не сможет определить точную стадию. Но мочевина и остаточный азот способны уточнить постановку диагноза.

Из этих биохимических соединений наиболее показателен для диагностики ХПН последний: по концентрации креатинина можно уверенно поставить стадию болезни. Уровни остальных азотистых шлаков малоэффективны и не влияют на определение стадии ХПН. Однако концентрации мочевины и остаточного азота могут помочь в диагностике почечной недостаточности.

Симптомы почечной недостаточности и анемия

На первом этапе развития патологии объективных и субъективных симптомов достаточно мало. В тоже время благодаря тщательному опросу больного можно выявить следующие симптомы: сухость во рту, повышенная слабость в конце дня, а также высокая утомляемость.

На этапе клинических проявлений симптомы заболевания становятся более отчетливыми, а также может наблюдаться падение аппетита и неврологические расстройства. На третьем этапе у больного появляются жалобы на ухудшение здоровья. Это происходит одновременно с обострением хронической почечной недостаточности. В свою очередь, после правильного медикаментозного лечения пациенты отмечают улучшение своего состояния.

Все описанные выше симптомы на данной стадии развития патологии имеют стойкий характер. Появляется рвота и неприятный привкус во рту. Кожный покров приобретает желтоватый оттенок, заметна его сухость, а также дряблость. Снижается мускульный тонус, и начинают появляться мелкие подергивания мышц, а также тремор кистей рук и пальцев. Кроме этого возможно появление болевых ощущений в суставах и костях. Любое легкое респираторное заболевание пациентом переносится очень тяжело.

На последнем этапе развития патологии в большинстве случаев случается летальный исход. Избежать этого можно лишь благодаря пересадке почки, а с помощью пожизненного гемодиализа можно отсрочить смерть. Основными симптомами этого этапа являются дневная сонливость, заторможенность, нарушается сон, появляются проблемы с памятью. Лицо пациента становится одутловатым и приобретает характерный желто-серый оттенок.

Кроме этого сильно заметна нездоровая худоба, а температура тела чаще всего снижена. Начинает развиваться афтозный стоматит и при разговоре с пациентом можно почувствовать аммиачный запах изо рта. Кроме этого наблюдается постоянное вздутие живота, а понос и рвота носят регулярный характер.

Одновременно с четвертым этапом заболевания развивается и анемия. Это приводит к еще более серьезному ухудшению здоровья пациента. Развитие анемии связано с падением уровня эритропоэтина, необходимого для синтеза красных телец крови. Как известно, эритроциты содержат гемоглобин, который необходим для нормального газообмена.

Терапия сопутствующих заболеваний

При небольшом количестве креатинина в кровеносной системе в начальных стадиях ХПН необходимо ограничить употребление белковой пищи. Рекомендуется — белок растительного происхождения (соя), не желательно мясные и рыбные продукты. Также нужно сохранять нормальную калорийность еды для поддержания энергетического баланса.

На более поздних стадиях ХПН необходимо значительно уменьшить употребление белков, фосфора и калия. Для поддержания нормального количества аминокислот специалисты назначают лекарственные средства. Из рациона нужно исключить:

- Грибы;

- Бобы;

- Орехи;

- Хлебобулочные изделия из пшеничной муки;

- Молочные продукты;

- Шоколад;

- Какао.

Дезинтоксикация

Проводят путем введения растворов в вену. Это помогает связывать и выводить отравляющие компоненты из организма, скопившиеся в русле сосудов. Чаще всего применяют сорбенты или карбонаты. При неэффективности внутривенных вливаний(по результатам азотемии) необходимо проведение заместительной терапии.

Гемодиализ

Важным показателем для проведения диализа считается высокое содержание соединений азота. Если присутствуют такие тяжелые недуги, как сахарный диабет или гипертензия, то диализную очистку проводят уже на 2 стадии. Однако основной показатель проведения этого метода считается 3 стадия.

После любой процедуры проводятся лабораторные обследования с целью определения показателей:

- Общий анализ крови и мочи;

- Содержание креатинина и мочевины через 1 час после процедуры;

- Выявление количества кальция, фосфора и натрия.

Улучшению общего состояния способствуют процессы выведения соединений азота, так как повышенное содержание отравляющих веществ может вызвать развитие следующих недугов: низкое содержание гемоглобина в сыворотке крови, воспаление слизистой желудка эрозивного характера, заболевания суставов и костной системы организма, повышенное содержание соединений фосфатов с высоким риском развития мочекаменной болезни.

Основные цели лечения сопутствующих заболеваний это:

- Выравнивание давления;

- При сахарном диабете — нормализация сахара в кровеносной системе;

- Уменьшение содержания липидов в крови;

- Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития нежелательных последствий;

- Нормализация водно-электролидного баланса.

Также нужно уменьшить потерю белка с мочой до 0,3 гр/сутки для этого назначают средства из группы ингибиторов или блокаторов рецептора. Для уменьшения содержания холестерина применяют статины, фибраты. Если присутствуют последние стадии ХПН, то проводят гемодиализ или трансплантацию почки.

Симптомы хпн

Диагностика хронической почечной недостаточности

Как мы уже говорили выше, диагностировать патологию на первом этапе достаточно сложно, так как болезнь практически всегда протекает бессимптомно. Диагностировать это заболевание на начальной стадии можно лишь с помощью проведения лабораторных исследований. Среди наиболее информативных анализов следует отметить:

- Осмолярность мочи.

- Креатинин при почечной недостаточности.

- Показатель скорости клубочковой фильтрации.

Кроме этого положительные результаты в диагностировании болезни могут дать и некоторые инструментальные исследования:

- УЗИ всей мочевыводящей системы с одновременным определением кровотока в почках.

- Пункционная биопсия почек.

- Рентген органа.

Кроме этого для диагностирования хронической почечной недостаточности необходимо обратиться за консультацией к нефрологу, офтальмологу и неврологу.

Характер болезни

Специалисты выделяют довольно много различных классификаций заболевания. Однако среди врачей принято применять всего два вида: по уровню понижения клубочковой фильтрации и по количеству креатинина в крови.

Для первой характеристики есть несколько стадий:

- Скрытая — скорость клубочковой фильтрации от 90 мл/мин и более;

- Ранняя — СКФ от 60до 89 мл/мин;

- Средняя — при которой почки выполняют свою работу лишь наполовину, СКФ составляет от 30 до 59 мл/мин;

- Консервативная. Для этой классификации характерна фильтрационная функция почек составляет 20-50% от требуемого количества, СКФ — 15-29мл/мин;

- Терминальная стадия хпн, когда почки практически перестают работать, СКФ менее 15мл/мин.

По количеству креатинина:

- Обратимая стадия.

- Стабильная.

- Прогрессирующая.

Как лечить хроническую почечную недостаточность?

Как вы уже поняли, креатинин при почечной недостаточности, точнее концентрация этого вещества, является одним из показателей наличия патологии. Хотя сейчас и существует достаточно большой перечень медпрепаратов, которые используются для лечения данного заболевания, универсальной терапии нет. Врач при назначении препаратов должен основываться на результатах анализов каждого конкретного пациента и ситуации в целом.

Если говорить о препаратах, показывающих хорошие результаты, то в первую очередь это миннит, эповитан, а также фуросемид. Также зачастую используются антибиотики (карбенициллин либо ампициллин) и антибиотики-аминоглизиды.

Лечение народными методиками

Хроническая почечная недостаточность затягивается на продолжительный период времени, помимо лекарств допустимы способы народной терапии. Пациенты используют для терапии настои и целебные травы. Вариации эффективных рецептов:

- Смешать в идентичных соотношениях березовые листы, траву астрагала, рыльца кукурузы, семя льна, липовые цветки, мяту, корень лопуха, шалфей и листья черники. Полученный сбор измельчить, 2 столовые ложки полученной смеси залить пятьюстами миллилитрами кипятка в термосе. Дать отстояться ночь, выпивать по трети настоя ежедневно 3 раза в сутки.

- Все ингредиенты смешиваются в одинаковых соотношениях – брусничные листья, кора калины и крушины, зверобой, пустырник, череда, цветы ромашки и лабазника. Приготовление раствора и способ применения аналогичен предыдущему случаю.

- В одинаковых соотношениях соединить – брусничные листья, рыльца кукурузы, траву лабазника, череды и фиалки трехцветной, семя льна, корень одуванчика, липовые цветы, пустырник и черничные побеги. Изготовление настоя и курс применения соответствует описанным ранее способам.

Вместе с лекарственными травами и другими составляющими растений, используются аналогичные профилактические методы. Отличным средством при неполноценности системы почек является сок граната, который содержит много микроэлементов и полезных веществ, которые приводят в баланс работу внутренних органов. Лучше использовать выжатый самостоятельно сок граната. Подобное лечение проводится после консультации врача и его одобрения или запрета, ведь определенное вещество может спровоцировать индивидуальные изменения в организме.

Как правильно питаться при почечной недостаточности?

При хронической почечной недостаточности следует придерживаться малобелковой программы питания. Очень важно сократить употребление белковых соединений животной природы до минимума, а растительного происхождения строго дозировать. Основной акцент в программе питания при хронической почечной недостаточности необходимо сделать на жиры и углеводы.

Это позволит существенно облегчить состояние больного. Также необходимо заметить, что описанная выше программа питания способна замедлить развитие патологии при некоторых заболеваниях, например, диабетической нефропатии. При выборе диетической программы питания необходимо учитывать следующие моменты:

- Темп и этап развития патологии.

- Показатель функционального резерва почек.

- Количество белковых соединений, которые выводятся из организма с мочой.

- Показатели водно-электролитного, а также фосфорно-кальциевого обменов.

- Показатель энергетических затрат, а также скорость белкового катаболизма.

На данный момент разработаны три программы питания для людей, страдающих этим видом патологии. Они выбираются в зависимости показателя концентрации креатинина при почечной недостаточности, а также скорости клубочковой фильтрации.

Вот некоторые рекомендации по организации программы питания при почечной недостаточности:

- На протяжении суток рекомендуется употреблять от 40 до 60 грамм белковых соединений.

- Устранение из рациона соли или максимальное ограничение на этот продукт.

- Необходимый показатель энергетической ценности рациона должен быть обеспечен благодаря употреблению жирных пород морской рыбы, сложных углеводов, растительных масел и жирных молочных продуктов.

- Исключить из рациона тугоплавкие жиры животной природы.

- Вместо рафинированного сахара употреблять фрукты, а белую муку заменить «черными» крупами.

- С помощью фруктов и овощей необходимо обеспечить поступление в организм всех микронутриентов.

- На протяжении дня употреблять не менее 0.8–1 литра воды.

Продукты необходимо варить, а отвар обязательно сливать. Рекомендуем употреблять пищу малыми порциями от 5 раз в сутки. Таким образом, лечение высокого уровня креатинина при почечной недостаточности заключается в терапии заболевания провокатора данной патологии.

Всё о креатинине в следующем видеосюжете:

Азотемия

При лечении ХПН врач будет в динамике определять уровень азотемии, значительное увеличение которой происходит при ухудшении состояния или при отсутствии эффекта от лечебных мероприятий. Концентрация креатинина в крови наиболее специфичный признак, но желательно учитывать уровни мочевины и мочевой кислоты. Порой от этого зависит определение причины болезни.

При высоких показателях мочевины крови и нормальных значениях креатинина врач будет искать состояния, которые не связаны с почечной патологией:

- чрезмерное употребление белковой пищи;

- выраженное недоедание и голод;

- сильная потеря жидкости организмом;

- избыточные метаболические процессы.

Если синхронно повышаются все азотсодержащие соединения, то можно уверенно говорить о хронической почечной недостаточности.

При борьбе с хронической почечной недостаточностью специалист будет выявлять количество азотемии. Этот показатель увеличивается, когда состояние больного становится хуже или лечение не приносит должного эффекта. Уровень креатинина — это самый показательный параметр, однако важно принимать во внимание и показатели других азотосодержащих шлаков. Нередко такое решение позволяет врачу установить первопричину появления заболевания.

Если диагностические мероприятия выявили высокий уровень мочевины и нормальное количество креатинина, то врач должен будет найти проблему, которая не связана с болезнями почек:

- Большое потребление белка;

- Явный недостаток пищи;

- Недостаток жидкости;

- Усиленный метаболизм.

Если одновременно увеличиваются показатели всех азотных шлаков, то