Перекрут сальника код по мкб 10

Представленная в разделе информация о лекарственных препаратах, методах диагностики и лечения предназначена для медицинских работников и не является инструкцией по применению.

K00-K14 Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей

K20-K31 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки

K35-K38 Болезни аппендикса (червеобразного отростка)

K40-K46 Грыжи

K50-K52 Неинфекционный энтерит и колит

K55-K64 Другие болезни кишечника

K65-K67 Болезни брюшины

K70-K77 Болезни печени

K80-K87 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы

K90-K93 Другие болезни органов пищеварения

K65 Перитонит

Исключено: перитонит:

- aсептический (T81.6)

- доброкaчественный пaроксизмaльный (E85.0)

- химический (T81.6)

- вызвaнный тaльком или другим инородным веществом (T81.6)

- неонaтaльный (P78.0-P78.1)

- тaзовый, у женщин (N73.3-N73.5)

- периодический семейный (E85.0)

- послеродовой (O85)

- возникший вследствие или в сочетании с:

- aборта, внемaточной или молярной беременности (O00-O07, O08.0)

- aппендицитa (K35.-)

- в сочетaнии с дивертикулярной болезнью кишечника (K57.-)

K65.0 Острый перитонит

Абсцесс:

- брюшно-тaзовый

- брыжеечный

- сaльникa

- брюшины

- ретроцекaльный

- ретроперитонеaльный

- поддиaфрaгмaльный

- подпеченочный

Перитонит (острый):

- рaзлитой

- тaзовый у мужчин

- поддиaфрaгмaльный

- гнойный

При необходимости идентифицировaть инфекционный aгент используют дополнительный код (B95-B97).

K65.8 Другие виды перитонита

Хронический пролиферaтивный перитонит

Брыжеечный:

- жировой некроз

- сaпонификaция (омыление)

Перитонит, вызванный:

- желчью

- мочой

K65.9 Перитонит неуточнённый

K66 Другие поражения брюшины

Исключено: aсцит (R18)

K66.0 Брюшинные спайки

Спайки:

- aбдоминaльные (стенки)

- диaфрaгмы

- кишечника

- тaзовые у мужчин

- брыжейки

- сaльникa

- желудка

Спaечные тяжи

Исключено: спайки (срaщения):

- тaзовые у женщин (N73.6)

- с непроходимостью кишечника (K56.5)

K66.1 Гемоперитонеум

Исключено: трaвмaтический гемоперитонеум (S36.8)

K66.8 Другие уточнённые поражения брюшины

K66.9 Поражение брюшины неуточнённое

K67* Поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

K67.0* Хламидийный перитонит (А74.8

†)

K67.1* Гонококковый перитонит (А54.8

†)

K67.2* Сифилитический перитонит (А52.7

†)

K67.3* Туберкулезный перитонит (А18.3

†)

K67.8* Другие поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

Примечания. 1. Данная версия соответствует версии 2016 года ВОЗ (ICD-10 Version:2016), некоторые позиции которой могут отличаться от утверждённой Минздравом России версии МКБ-10.

Примечания. 1. Данная версия соответствует версии 2016 года ВОЗ (ICD-10 Version:2016), некоторые позиции которой могут отличаться от утверждённой Минздравом России версии МКБ-10.

2. Наш перевод на русский язык некоторых терминов может отличаться от перевода в утверждённой Минздравом России версии МКБ-10. Все замечания и уточнения по переводу, оформлению и др. принимаются с благодарностью по электронной почте info@gastroscan.ru .

3. Крестиком † помечены главные коды основной болезни, которые должны использоваться обязательно.

4. Звёздочкой помечены факультативные дополнительные коды, относящиеся к проявлению болезни в отдельном органе или области тела, представляющей собой самостоятельную клиническую проблему.

Назад в раздел

Источник

Ю.Ю. Соколов, С.В.

Стоногин, С.А. Коровин,

А.С.

Трубицын, А.В. Вилесов, М.Э. Шувалов

Кафедра

детской хирургии РМАПО

(заведующий

кафедрой – профессор Ю.Ю. Соколов)

Тушинская

детская городская больница

(главный

врач – профессор И.М. Османов)

Детская городская

больница святого Владимира

г. Москва

В настоящей работе

приведен опыт лечения 13

детей с редкой патологией органов брюшной полости – перекрутом

большого сальника. Из них первичный перекрут сальника был установлен

у 10 детей, вторичный перекрут – у 3 больных. Лапароскопическая

резекция сальника была выполнена в 12 наблюдениях, из них в 1 случае

операция была дополнена аппендэктомией. Лапароскопическая резекция

фрагмента большого сальника с кистой была выполнена 1 больной.

Конверсия с переходом на верхнюю срединную лапаротомию и резекция

всего большого сальника потребовалась у 1 больного с травмой живота.

Интра- и послеоперационных осложнений не было. При гистологическом

исследовании иссеченных фрагментов сальника были выявлены признаки

гангренозного оментита. При лапароскопии всегда удается установить

правильный диагноз и в большинстве наблюдений выполнить резекцию

измененного сальника. В ряде случаев вторичных перекрутов в ходе

лапароскопии можно также устранить этиологические факторы перекрута

сальника.

Перекрут

большого сальника – редкое полиэтиологическое заболевание,

являющееся одной из причин острых болей в животе у детей. Подобная

патология встречается у 0,01-0,32% больных, экстренно оперированных

на органах брюшной полости [1, 4]. Учитывая редкую частоту

встречаемости данного состояния, мы решили проанализировать

собственные клинические наблюдения детей с перекрутом большого

сальника.

Материалы

и методы.

С 2007 по 2011 годы на лечении в Тушинской детской городской больнице

и ДГКБ святого Владимира с перекрутом большого сальника находились на

лечении 13 детей. Возраст больных колебался от 1,5 до 13 лет и

составил в среднем 9+1,8

лет. Мальчиков было 9, девочек – 5.

В

экстренном порядке с подозрением на острый аппендицит в сроки от 5 до

72 часов от начала заболевания поступили 12 детей. При сборе

анамнеза у большей части детей не было выявлено каких-то

провоцирующих боли в животе факторов. Только 1 мальчик за трое суток

до поступления в стационар на тренировке по каратэ получил удар ногой

в живот. В плановом порядке с рецидивирующими болями в животе и

выявленной при ультразвуковом исследовании (УЗИ) кистой брюшной

полости поступил 1 ребенок.

В

клинической картине у экстренно поступивших больных преобладали

разной степени интенсивности боли в правой половине живота. В

большинстве наблюдений боли были постоянного характера, иногда

отмечался приступообразный характер болей. При поступлении

положительные симптомы раздражения брюшины в правой подвздошной

области были выявлены у 2 детей. Помимо болевого синдрома у 3 детей

наблюдались диспепсические расстройства: рвота, тошнота, жидкий стул.

Температура тела во всех случаях была нормальной. Уровень лейкоцитов

в крови колебался от 6.9 до 17,3х109/л

и составил в среднем 11,5х109/л+2,4.

Только

у 1 экстренно поступившего больного при УЗИ в нижних отделах брюшной

полости справа был обнаружен неоднородный по структуре инфильтрат с

нечеткими контурами. Во всех остальных наблюдениях при сонографии

патологических изменений в брюшной полости обнаружено не было.

В

экстренном порядке были оперированы 12 детей. Показанием к проведению

диагностической лапароскопии у них явилось сохранение абдоминального

болевого синдрома, появление в процессе наблюдения симптомов

раздражения брюшины, а также обнаружение при УЗИ инфильтрата в

брюшной полости. Лапароскопия в плановом порядке была выполнена 1

ребенку с кистой брюшной полости.

Результаты.

Для лапароскопии использовали 5-мм оптический троакар, который

вводили под пупком, два других 5-мм троакара устанавливали над лоном

и в левой подвздошной области. В ходе лапароскопии во всех

наблюдениях в малом тазу был обнаружен геморрагический выпот в

умеренном количестве. Перекрут фрагмента большого сальника на 7200

без каких-либо других патологических находок был выявлен у 10

больных. Перекрут всего большого сальника на 3600

с наличием гематомы в области круглой связки печени установлен у 1

больного с травмой живота. Перекрут сальника на 1800

с наличием толстостенной кисты диаметром до 7см имелся у 1 ребенка.

Острый флегмонозный аппендицит с вовлечением в воспалительный

инфильтрат перекрученной на 3600

пряди сальника был обнаружен в 1 случае.

Перекрученные

фрагменты сальника располагались в нижних отделах брюшной полости или

правом боком канале, имели продольные размеры от 3 до 7см, были

темно-багрового или черного цвета, при этом всегда отчетливо

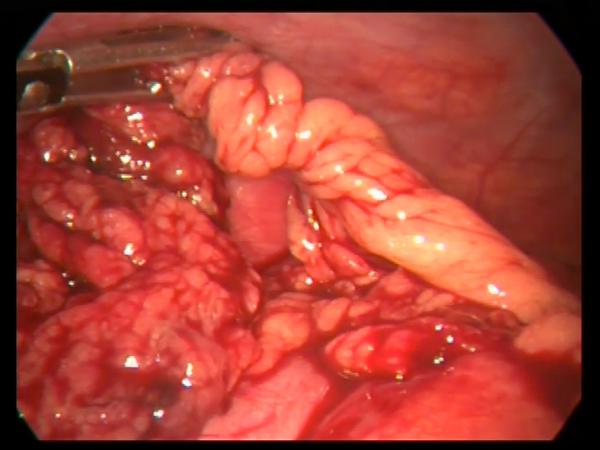

определялась граница перекрута сальника (рис. 1).

Рис.

1. При лапароскопии выявляется участок большого сальника,

перекрученного на 7200

Лапароскопическая

резекция перекрученного участка большого сальника с применением

монополярной коагуляции или петли Редера была выполнена в 12

наблюдениях, из них в 1 случае операция была дополнена

аппендэктомией. Лапароскопическая резекции фрагмента большого

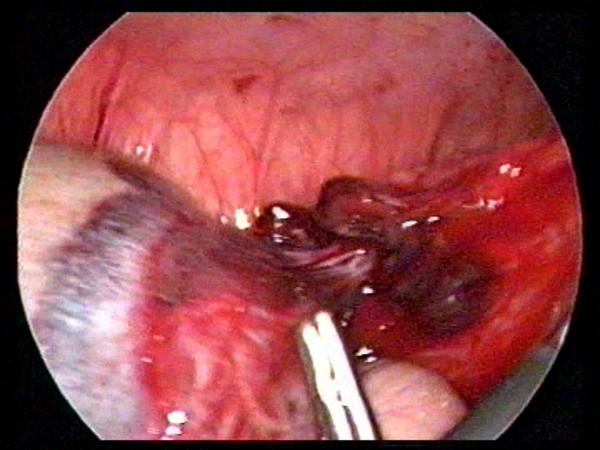

сальника с кистой была выполнена у 1 больной (рис. 2). Для удаления

из брюшной полости резецированных препаратов производили замену

околопупочного 5-мм троакара на троакар большего диаметра.

Рис.

2. При лапароскопии выявляется больших размеров киста сальника с

перекрутом на 1800

в области основания кисты

Конверсия

с переходом на верхнюю срединную лапаротомию и резекция всего

большого сальника потребовалась у больного с травмой живота и

большими размерами инфильтрированного тотально перекрученного

сальника.

Интра-

и послеоперационных осложнений не было. Сроки лечения в стационаре

варьировали от 5 до 15 суток и составили в среднем 7 дней. При

гистологическом исследовании иссеченных фрагментов сальника во всех

случаях были выявлены признаки нарушения кровообращения с развитием

гангренозного оментита.

Обсуждение.

Впервые перекрут большого сальника описал Oberst

в 1882 году. Различают первичные и вторичные перекруты сальника.

Первичный перекрут сальника чаще встречается у мальчиков и возникает

без каких-либо видимых причин. Клинические данные и операционные

находки при этом исключают первичные патологические изменения в самом

сальнике или в окружающих его органах [1].

Первичный

перекрут сальника у детей чаще встречается в возрасте 9–16 лет,

в младшей возрастной группе из-за малого количества жировой ткани в

сальнике данное заболевание отмечено крайне редко.

Вторичный

перекрут может возникать при наличии в сальнике кист, опухолей или

гематом; при вовлечении сальника в инфильтрат при аппендиците,

холецистите, воспалительных заболеваниях гениталий; при наличии спаек

в брюшной полости, а также при фиксации сальника к послеоперационным

рубцам, вокруг вентрикулоперитонеальных шунтов или в грыжевом мешке

[1].

Различают

также парциальный и тотальный перекрут сальника. Чаще встречается

частичный перекрут сальника в области свободного края.

К

предрасполагающим факторам перекрута сальника у детей относят

анатомические особенности сальника, особенно его правой половины,

заключающиеся в образовании отшнурованной подвижной концевой пряди в

виде лепестка, наличия добавочной сальниковой вены, преобладание

поперечного размера сальника над продольным, что приводит к

возникновению более частого перекрута правой половины свободного края

сальника [7, 8, 11]. Факторами, способствующими возникновению

перекрута сальника, являются усиленная перистальтика, нарушение

кровообращения застойного характера, резкое перемещение тела, быстрое

напряжение мышц при поднятии тяжестей [1, 3]. К фактором риска

возникновения перекрута сальника у детей относят ожирение, что

подтверждается увеличением количества наблюдений перекрута сальника

параллельно увеличению в последние годы детей с избыточной массой

тела [9, 11, 15].

Среди

описанных нами больных первичный перекрут сальника отмечен у 10

детей. Объективные причины перекрута у них установить не удалось, с

другой стороны, большинство из них имело избыточную массу тела.

Перекрут сальника в 3 случаях имел вторичный характер и возник

вследствие закрытой травмы живота, перекрута врожденной кисты

сальника и вовлечения сальника в инфильтрат при остром флегмонозном

аппендиците.

Диагностика

перекрута сальника очень трудна и нередко диагноз устанавливается во

время операции [5, 6, 11]. Некоторые авторы категорически отвергают

наличие специфичных для перекрута сальника симптомов, отличных от

симптомов острого аппендицита.

Чаще

всего перекрут сальника у детей необходимо дифференцировать с острым

аппендицитом или острой патологией органов малого таза у девочек [4,

8, 9].

При

перекруте сальника больные предъявляют жалобы на островознукшую боль

чаще в правой половине живота, тошноту, рвоту (однократную или

многократную), головокружение. Часто боль появляется обильного приёма

пищи, то есть после резкого повышения внутрибрюшного давления. Боль в

животе может быть без определённой локализации, разлитой, но может

носить и приступообразный характер.

Клинические

симптомы могут нарастать медленно, длительное время отсутствуют

признаки интоксикации, и большая часть больных (до 85%) поступает не

сразу, а через 1-4 суток от начала заболевания. Отмечается также

расхождение между выраженностью болевого синдрома и

удовлетворительным общим состоянием больных. По мнению ряда авторов,

это объясняется богатой васкуляризацией большого сальника,

устойчивостью жировой ткани к гипоксии, а также асептичностью

процесса в течение нескольких суток.

При

пальпации брюшной стенки выявляется болезненность в правой

подвздошной области, но отсутствует мышечная ригидность.

Перекрученный фрагмент сальника удается пропальпировать чрезвычайно

редко. Температура тела может быть нормальной или субфебрильной. В

общем анализе крови в начале заболевания нет изменений, при развитии

некроза сальника и перитонита выявляется лейкоцитоз.

УЗИ

обладает низкой чувствительностью и специфичностью при перекруте

сальника [6, 12]. Иногда в брюшной полости удается выявить отечные,

гиперэхогенные участки жировой ткани с нарушенным кровотоком, что

среди оперированных нами детей имело место в 1 случае. Наиболее

информативным методом диагностики перекрута сальника является

лапароскопия, которая носит не только диагностический, но и лечебный

характер [5, 14].

В

литературе указывалось на возможность консервативного лечения больных

с перекрутом сальника, но подобный подход может приводить к

формированию абсцессов, развитию сепсиса и возникновению спаек [6,

7, 13]. Поэтому общепризнанным стандартом лечения остается

хирургический метод. Резекция перекрученного сальника в пределах

здоровых тканей значительно уменьшает количество осложнений и

ускоряет реабилитацию детей [10]. Преимущества миниинвазивного

метода, которым является лапароскопия, неоднократно были описаны в

литературе и не вызывают сомнения [2, 9, 12, 14, 16].

У

всех описанных нами больных при лапароскопии удалось установить

правильный диагноз. В 12 из 13 случаях резекция перекрученного

сальника была завершена в миниинвазивном варианте. При вторичных

перекрутах одномоментно с резекцией сальника в 1 случае и была

выполнена лапароскопическая аппендэктомия, в другом наблюдении была

иссечена врожденная киста сальника.

Выводы

Частота

встречаемости перекрута большого сальника у детей крайне низка,

заболевание обычно протекает под маской острого аппендицита.Отсутствие у детей

специфических клинических симптомов и низкая информативность УЗИ

делает лапароскопию методом выбора в диагностике перекрута сальника.С активным

внедрением в клиническую практику лапароскопии в последние годы

отмечается увеличение выявляемости детей с перекрутом сальника.Лапароскопия

позволяет не только установить диагноз, но и выполнить резекцию

измененного сальника, а в случаях вторичных перекрутов устранить его

этиологические факторы.

Список

литературы

Деметрашвили З.М.,

Магалашвили Р.Д., Микаберидзе З.В.

с соавт.//

Хирургия – 2005. – №12. – C.

57.Дронов А.Ф.,

Поддубный И.В., Смирнов А.Н. с соавт.//Эндоскопическая хирургия –

2003. – №2. – С.17-20.Кургузов

О.П.//Хирургия – 2005. – №7. – C.

46-48.Поддубный И.В.,

Трунов В.О.//Детская хирургия – 2002. – №5. – С.42-43.Телешов Н.В.,

Григорьева М.В., Леонтьев А.Ф. //Детская хирургия – 2008. –

№1. – C.

54-55.Abadir

J.S., Cohen A.J., Wilson S.E.//Am

Surg –

2004 – Vol. 70. -N10. – P. 854-857.Albuz

O., Ersoz N.//

Am J Emerg Med; 2010; Vol.

28.

–

N115.

– P. 5-7Cervellione

R.M.//Pediatr

Surg Int –

2002. – Vol. 18(2-3). P. 184-6.Chan

KW//J

Laparoendosc Adv Surg Tech A

– 2007. – Vol.17. – N6. – P. 821-824.Itinteang

T., van Gelderen W.F., Irwin R.J.//ANZ

J Surg – 2004- Vol. 74.

– N8. – P. 702-703.Mavridis

G//Pediatr

Surg Int –

2007 – Vol. 23. – N9. –P. 879-82.Nubi

A., McBride W., Stringel G.//J Pediatr Surg – 2009

– N44. – P. 953-956Perello

M.J., Albasini J.L., Aledo S.V. et al//Gastroenterol

Hepatol -2002- Vol. 25. –

N8. – P. 493-496.Sanchez

J., Rosado R., Ramirez D.

et al//Surg

Laparosc Endosc Percutan Tech – 2002- Vol.12.

– N6. – P. 443-445.Theriot

J.A., Sayat J., Franko

S. et al.//Pediatrics – 2003 – Vol. 112. – N6. –

P.460-462.Valioulis

I., Tzallas D., Kallintzis N.//Eur J Pediatr Surg –

2003 – Vol. 13. – N5. – P.341-343.

Сведения об авторах

Соколов Ю.Ю. –

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской

хирургии РМАПО, sokolov@permlink.ru

123480 Москва, Героев Панфиловцев 28, Тушинская детская городская

больница, отделение экстренной хирургииСтоногин С.В. –

кандидат медицинских наук, врач-хирург инфекционного корпуса

Тушинской детской городской больницы г. Москвы, svas70@mail.ru

143406 Красногорск, Железнодорожная 28А 24Коровин С.А. –

кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской хирургии РМАПО

Трубицын А.С. –

руководитель центра эндоскопической абдоминальной хирургии ДГКБ

святого Владимира г. МосквыВилесов А.В. –

врач-хирург центра эндоскопической абдоминальной хирургии ДГКБ

святого Владимира г. МосквыШувалов М.Э. –

врач-хирург центра эндоскопической абдоминальной хирургии ДГКБ

святого Владимира г. Москвы

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Перекрут гидатид яичка возникает в результате острых, подострых и хронических расстройств кровообращения, наступающие в результате перекрута или микротравмы придаток яичек. Гидатиды яичка и придатка (греч. hydatidos водяной пузырёк) – рудименты мюллеровых протоков, представляющие собой кистевидное расширение добавочных образований яичка, состоящие из отдельных долек и содержащие извитые канальцы, связанные с яичком и придатком или располагающиеся на ножке.

Гидатиды образуются в процессе обратного развития мюллеровых протоков при неполной их редукции в процессе полового развития, представляют собой остаток Вольфова протока.

Что вызывает перекрут гидатид яичка и его придатка?

Перекрут гидатид яичка происходит при наличии длинной или узкой ножки. Развитию патологических изменений в гидатиде способствует магистральный тип кровообращения, рыхлая и нежная строма органа с отсутствием эластических волокон. По данным клинико-морфологического исследования, перекрут ножки гидатиды выявляют в небольшом числе случаев. Чаще встречается нарушение кровообращения гидатиды или её воспаление. Такие изменения происходят в результате перегибов ножки гидатиды, перекрута со спонтанным раскручиванием. нарушения венозного оттока при физических нагрузках или травмах мошонки.

Симптомы перекрута гидатид яичка

Перекрут гидатид яичка характеризуется появлением боли в области яичка, пахового канала и реже болей в области живота с иррадиацией в поясничную область. В первые сутки определяется плотный, болезненный инфильтрат в области верхнего полюса яичка или области придатка. Отёк и гиперемия появляются позднее, что связано с прогрессированием патологического процесса. У больных отмечают уплотнение и увеличение яичка. Инфильтрат пальпируется в зависимости от места локализации гидатиды.

Следует отметить что, локализация клинических проявлений поражения подвесок развивается медленно и при давнем сроке поражения не всегда бывает выраженной. В области яичка или придатка отмечают симптом «синей точки», которая соответствует по локализации перекрученной гидатиде (болезненное уплотнение просвечивает через кожу мошонки в виде узла тёмно-синюшного цвета). Этот симптом можно уловить в первые 24 ч заболевания.

Часто у детей с перекрутом гидатид яичка появляются тошнота и рвота, а поздняя стадия заболевания сопровождается повышением температуры до субфебрильных значений. Для разгара болезни характерны гиперемия и нарастающий отёк мошонки. В этом периоде яичко и придаток не дифференцируются.

Таким образом, основные симптомы перекрута гидатид яичка:

- внезапное начало боли в яичке;

- умеренный ассиметричный отёк и гиперемия мошонки;

- наличие плотного инфильтрата.

Диагностика перекрута гидатид яичка

Диагностика перекрута гидатид яичка основана на знании клинической картины, а также сопутствующего заболевания, которое в ряде случаев может симулировать патологический процесс в яичке, а следовательно, привести к неправильному методу лечения в ситуациях, когда клиническая картина неясна, кроме общеклинических методов проводят такие исследования, как:

- осмотр;

- трансиллюминация (осмотр мошонки в проходящем свете);

- ультразвуковая эхография.

[1], [2], [3], [4]

[1], [2], [3], [4]

Клиническая диагностика перекрута гидатид яичка

Пальпация гидатиды невозможна.

[5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

[5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

Инструментальная диагностика перекрута гидатид яичка

Диафаноскопия мошонки позволяет обнаружить образования тёмного цвета в области типичной локализации гидатид.

При УЗИ гидатида определяется в виде выступа или бугорка размером 2-5 мм, чаще у верхнего полюса яичка или в борозде между яичком и головкой его придатка. Таких образований может быть несколько, но они иногда не опознаются эхографически, так как их нежная структура не всегда дифференцируется от окружающих тканей. Наилучшим образом они визуализируются при гидроцеле и обнаруживаются у 80-95% мужчин.

Дифференциальная диагностика перекрута гидатид яичка

Перекрут гидатид яичка необходимо отличать от острого орхита, которое у детей встречается относительно редко, имеет схожие клинические симптомы, но требует иного лечения.

[12], [13], [14]

[12], [13], [14]

Лечение перекрута гидатид яичка

Немедикаментозное лечение перекрута гидатид яичка

Консервативное лечение перекрута гидатид яичка проводят только при нерезко выраженных клинических проявлениях и тенденции к регрессу заболевания в ближайшие сутки.

Оперативное лечение перекрута гидатид яичка

Экстренные операции по поводу синдрома «острой мошонки» занимают второе место по частоте после аппендэктомий у детей. При ревизии органов мошонки в 60-90% наблюдений выявляют патологические изменения придатков яичка или придатка, что расценивается как перекрут ее ножки.

Большинство авторов считают, что при перекруте придатков яичек необходима неотложная операция, что позволяет предотвратить развитие таких осложнений, как:

- хроническая водянка яичка, длительное существование которой неблагоприятно сказывается на крово- и лимфообращении и функции яичка, что может привести к его атрофии;

- вторичный неспецифический эпидидимит, зпидидимоорхит, способствующий обструкции семявыносящих путей и развитию бесплодия;

- нарушение функции здорового яичка и его атрофия.

Техника операции при перекруте гидатид яичка

Паховым доступом рассекают все слои стенки мошонки вскрывают все оболочки яичка. При вскрытии серозной полости выделяется небольшое количество светлого геморрагического или мутного выпота, который отправляют на бактериологическое исследование. Яичко в большинстве случаев не изменено. Чаще наблюдается увеличение головки и тела придатка яичка. В области верхнего полюса яичка или головки его придатка находят гидатиду и выводят её в рану. Поражённая гидатида увеличена. Иногда она даже больше яичка тёмно-багрового или чёрного цвета. Перекручиваются только придатка яичка с длинной и тонкой ножкой.

Перекрут гидатид яичка может быть как по часовой стрелке, так и в противоположенном направлении. Гидатиду резецируют с участком неизменённой части для предупреждения прогрессирования вагинита. Удаляют также неизменённые гидатиды. Проводят блокаду семенного канатика 10-15 мл 0,25-0,5% раствора прокаина (новокаина) с антибиотиками (при мутном выпоте или вагините). Дефект париетального листка влагалищной оболочки яичка ушивают. В полость мошонки вводят резиновый выпускник или дренажную трубку и накладывают швы на кожу. Без ушивания влагалищной оболочки яичка, по данным Я.Б. Юдина и соавт. (1987), яичко спаивается с послеоперационным рубцом, что в дальнейшем сопровождается его травматизацией (при травматизации поддерживающей его мышцы) и способствует развитию фиброза. Операция Винкельманна не показана, так как удаление гидатид, в том числе и неизменённых, устраняет условия для дальнейшего развития гидроцеле.

Дальнейшее ведение

В послеоперационный период назначают противовоспалительное лечение.

Прогноз перекрута гидатид яичка

Перекрут гидатид яичка имеют благоприятный прогноз после операции по поводу поражения гидатиды.

[15], [16], [17], [18]

[15], [16], [17], [18]

Источник