Первая помощь при утоплении синдроме длительного сдавливания и других патологических состояниях

Лекция № 13

Тема: Первая помощь при утоплении, синдроме длительного сдавливания и других патологических состояниях.

Цель: формирование знаний студентов о видах ПМП, о причинах возникновения, степени тяжести, клинических проявлениях и осложнениях, методах диагностики, принципы лечения синдрома длительного сдавления (СДС) на этапах медицинской эвакуации; формирование знаний о механизме смерти при утоплении; научиться диагностировать утопление; научиться правилам проведения сердечно-лёгочной реанимации.

Основные термины и понятия: утопление, этапы утопления, диагностика утопления, СДС (синдром длительного сдавления).

План лекции:

1.Механизм смерти при утоплении.

2.Диагностика утопления: внешние и внутренние признаки.

3.Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации.

4.Определение, причины возникновения, степени тяжести и признаки синдрома длительного сдавления.

5.Действия спасателя при оказании первой помощи пострадавшему с синдромом сдавления.

6. Периоды компрессии: ранний, промежуточный, поздний. Зависимость тяжести синдрома от времени и локализации (грудь, живот, таз, кисть, предплечье, стопа, голень, бедро) компрессии.

Содержание лекции:

1.Механизм смерти при утоплении:

Утопление- закрытие дыхательных путей водой9или другой жидкостью). Грязью, илом, нечистотами.

Механизм смерти:смерть наступает от кислородного голодания, вследствие механического препятствия поступлению воздуха в легкие. Этапы утопления: глубокие вдохи в момент погружения и затем задержка дыхания, одышка, агональные вдохи.

У тонущего человека при погружении его в воду в лёгкие поступает вода, прекращается дыхание, развиваются острое кислородное голодание и остановка сердечной деятельности. Необходимо как можно раньше извлечь пострадавшего из воды и приступить к оказанию ему первой медицинской помощи.

Объём мероприятий первой медицинской помощи зависит от тяжести состояния пострадавшего.

2.Диагностика утопления:

А) Внешние признаки: мелкопузырчатая пена в области отверстий носа и рта, которая образуется в судорожном периоде вследствие спазма бронхов из-за смешения воздуха, воды и слизи. Пена, иногда, заполняет дыхательное горло и трахею (стойкая, сохраняется при подсыхании). Бледность кожных покровов (на трупах), наличие “гусиной кожи” объясняется сокращением мышц выпрямителей волос. Трупные пятна имеют розовый оттенок.

Б) Внутренние признаки: вода в лёгких, желудке, микроорганизмы водоёма в крови, тканях.

3.Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации:

Возвращение к жизни извлечённого из воды может быть эффективным в период клинической. смерти. Но нередко возвращённые к жизни погибают в ближайшие часы и дни из-за отёка лёгких либо пневмонии.

1) Терминальное состояние – конечная стадия жизни, пограничное состояние между жизнью и смертью. После прекращения сердечной деятельности и дыхания организм переходит в состояние мнимой жизнедеятельности на 5-6 минут и переходящей в биологическую смерть.

2)Искусственное дыхание: искусственная вентиляция лёгких.

А) Непосредственные показания для И.Д.: -отсутствие дыхания; -редкое, поверхностное дыхание; -периодическое дыхание; -клиническая смерть.

Б) Механизм лечебного действия: -вентиляция лёгких; -восстановление рефлекторным путём функций центральной нервной системы; -улучшение кровообращения; -восстановление сердечной деятельности. 25-30 раз в минуту.

Ручные способы И.Д.: 120 видов.

Экспираторные (активный выдох).

Экспираторно-инспираторные (активный выдох и активный вдох).

Инспираторные (активный вдох)

Как вытаскивать пострадавшего из воды?

1. Пострадавшего в воде необходимо обхватить сзади под подмышками или за шею и на спине вытаскивать из воды, чтобы лицо было над водой. (Показ учителя, а затем пары учащихся между собой)

2. После того, как вытащили человека из воды, определите тип утопления и начинайте оказывать помощь.

3. При бледном и синем типах утопления порядок действий разный. Но во всех случаях необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

На что следует обратить внимание:

1. На дыхание,

2. Пульс (показ учителя, учащиеся находят пульс на сонной артерии у себя),

3. Сознание (зрачки реагируют на свет),

4. Наличие повреждений.

Если пострадавший находится в сознании:

1. После извлечения пострадавшего из воды снять с него мокрую одежду.

2. Вытереть его досуха, переодеть в сухое бельё и согреть (укрыть теплым одеялом).

3. Дать ему горячий чай.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него сохранены дыхание и пульс:

1. После извлечения пострадавшего из воды снять с него мокрую одежду.

2. Поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом.

3. При активации дыхания подержать его за язык.

4. Растереть тело и конечности пострадавшего по направлению к сердцу.

Если у пострадавшего нет ни дыхания, ни пульса:

1. После извлечения из воды перевернуть пострадавшего вниз лицом, положив на колено животом для извлечения из дыхательных путей воду.

2. Уложить пострадавшего на спину лицом вверх и очистить полость рта и глотки от песка, ила и др.

3. Начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

4. После восстановления дыхания направить пострадавшего в больницу.

4-5 минут – время, в течение которого можно оживить человека после остановки сердца

Необходимо знать, что паралич дыхательного центра наступает через 4-6 мин после погружения человека под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 мин. Поэтому мероприятия первой медицинской помощи при утоплении должны выполняться с учётом имеющегося жизненного резерва времени у пострадавшего.

Прежде чем приступить к выполнению искусственного дыхания, надо уложить пострадавшего на спину, осмотреть полость рта и носа, убедиться, что его воздухопроводящие пути свободны для прохождения воздуха. Максимально запрокинуть назад его голову, раскрыть рот, затем очистить салфеткой ротовую полость от слюны и приступить к выполнению искусственного дыхания. На открытый рот пострадавшего положить в один слой салфетку (или носовой платок), зажать ему нос, сделать глубокий вдох и с силой выдохнуть в рот пострадавшего. Вдувать необходимо такую порцию воздуха, чтобы она при каждом вдувании вызывала более полное расправление лёгких поражённого. Это обнаруживается по движению его грудной клетки. Воздух необходимо вдувать ритмично (16-18 раз в минуту), делая один выдох каждые 3-4 с, до восстановления естественного дыхания.

Внимание!

Дата добавления: 2016-12-31; просмотров: 313 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2021 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

Первая помощь при утоплении эффективна только в период клинической смерти и оказывается на месте происшествия: удаляют жидкость из дыхательных путей, проводят искусственное дыхание, сердца массаж. После восстановления жизненных функций необходимо наблюдение врача, т.к. возвращенные к жизни могут погибнуть, например от отёка лёгких.

Если пострадавший в сознании, пульс и дыхание удовлетворительные и нет жалоб на недостаточность дыхания, то его следует уложить на жесткую сухую поверхность так, чтобы голова была низко опущена, раздеть, растереть сухим полотенцем, дать горячее питье (чай, кофе или 1—2 ст. ложки водки) и укутать теплым одеялом.

После извлечения из воды пострадавшего с удовлетворительным пульсом и дыханием, но в бессознательном состоянии, ему надо запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть, затем уложить так, чтобы голова была низко опущена, и освободить ротовую полость от ила, тины, рвотных масс, обтереть его насухо и согреть.

При извлечении из воды пострадавшего без самостоятельного дыхания, но с сохраненной сердечной деятельностью, после тех же предварительных мероприятий следует как можно быстрее сделать искусственное дыхание способом «рот в рот» или «рот в нос». Частота искусственного дыхания должна быть 20—25 в минуту. После восстановления самостоятельного дыхания необходимо поддерживать нижнюю челюсть пострадавшего (прижимать ее к верхней), чтобы обеспечить дыхание через нос. Затем пострадавшего обтирают насухо и согревают.

Если отсутствуют самостоятельное дыхание и сердечная деятельность, необходимо сочетать искусственное дыхание с непрямым массажем сердца. После оказания первой помощи, независимо от степени тяжести состояния, пострадавшего необходимо доставить в ближайшее лечебное учреждение, так как во всех, даже легких случаях, возможны тяжелые осложнения, от которых можно погибнуть.

Правила спасения утопающих

При извлечении утопающего из воды необходимо быть крайне осторожным. Ни в коем случае нельзя подплывать к нему спереди, только сзади. Схватив утопающего за волосы или под мышки, нужно перевернуть его вверх лицом и плыть к берегу, не давая ему захватить себя. Оказание первой помощи начинают сразу после извлечения пострадавшего из воды.

Порядок оказания помощи при утоплении

- Прежде всего следует очистить полость рта и глотки пострадавшего от посторонних предметов. Пострадавшего надо положить животом на колено так, чтобы его голова была ниже уровня грудной клетки. Пальцем, обернутым куском материи, удаляют из полости рта и глотки водоросли, ил, рвотные массы. Делать надо это очень тщательно.

- Удалить воду из легких и желудка пострадавшего. Для этого 2-3 раза сдавливают грудную клетку пострадавшего, стараясь удалить из легких и желудка всю воду. После чего пострадавшего переворачивают на спину.

- Начать реанимацию. Приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, предварительно убедившись в наличии признаков клинической смерти, прежде всего в том, что сердце не работает. Реанимацию начинают с так называемого прекардиального удара. Пострадавшего укладывают на твердую поверхность (например, пол). На нижнюю треть грудины наносят короткий, сильный удар (удар необходимо соотнести с возрастом и массой тела пострадавшего) кулаком. После чего сразу же определяют пульс на сонной артерии. Иногда одного удара бывает достаточно, чтобы «запустить» сердце. Далее приступают к искусственной вентиляции легких.

Если же прекардиальный удар не принес желаемого результата, тогда начинают реанимацию в полном объеме. Оказывающий помощь становится на колени слева от пострадавшего и кладет обе ладони (одну поверх другой) на нижнюю треть грудины на 2 см влево от средней линии (нижняя треть грудной клетки). Энергичными толчками с частотой 60-80 в минуту нажимают на грудину. Давить надо с такой силой, чтобы грудина смещалась внутрь у взрослого человека на 3-5 см, у подростка на 2-3 см, у годовалого ребенка на 1 см.

У ребенка до 1 года непрямой массаж сердца делают одним большим пальцем. Непрямой массаж сердца необходимо сочетать с искусственным дыханием. Если помощь оказывают два человека, то один производит искусственное дыхание, второй — массаж сердца. Сначала производят вдувание воздуха в легкие, а после этого — 5-6 массажных толчков сердца. Если помощь оказывает один человек, то после двух подряд «вдуваний» воздуха в легкие необходимо произвести 15 массажных толчков. При восстановлении сердечной деятельности бледность кожных покровов уменьшается, появляется самостоятельный пульс на сонных артериях, у некоторых больных восстанавливаются дыхание и сознание.

Меры предосторожности при спасении утопающего

- Реанимацию продолжать или до восстановления самостоятельной сердечной деятельности и дыхания, или до прибытия «скорой помощи», или до появления явных признаков смерти (трупных пятен и окоченения, которые наблюдаются через 2 часа).

- Пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу в реанимационное отделение. Сделать это надо обязательно, независимо от того, как чувствует себя пострадавший.

Будьте здоровы!

Источник

Утопление. Неотложная помощь при утоплении.

Формами механической асфиксии являются утопление и удушение.

Длительность умирания под водой зависит от состояния человека перед утоплением (опьянение, травмы черепа и др.). Выделяют два типа утонувших – «синий» и «бледный».

Первый тип утопления – «синий» наблюдается при медленном утоплении – в этом случае происходит значительная аспирация воды в трахеобронхиальное дерево. Он отличается выраженным цианозом кожных покровов, выделением большого количества пенистых масс изо рта и носа.

Второй – «бледный» тип утопления наблюдается в тех случаях, когда у пострадавшего происходит почти одновременно рефлекторная остановка дыхания и кровообращения (в результате испуга, раздражения дыхательных путей небольшим количеством воды, резкого внезапного охлаждения и т.д.). В таких случаях кожные покровы пострадавших бледны.

Знание описанных механизмов развития патологии при утоплении позволяет правильно оценить состояние пострадавшего. Так, для «бледных» утонувших период клинической смерти может удлиняться до 10-12 минут (а в холодной воде иногда даже дольше), а для «синих» равняется только 3-5 минутам.

Патогенез утопления в пресной и морской воде значительно различается. Пресная вода быстро проникает в кровеносное русло, что приводит к увеличению массы циркулирующей крови, гемолизу, гипонатриемии и гипопротеинемии. Это обуславливает развитие отека легких с устойчивым пенообразованием, трудно поддающимся лечению.

Морская вода, поступая в легкие, в кровь не проникает. В этом случае жидкая часть крови выходит из капилляров в альвеолы, что приводит к гемоконцентрации и отеку легких.

Оказание первой помощи должно начаться сразу же после извлечения пострадавшего из воды. При этом объем оказываемой помощи будет зависеть от характера утопления.

Если пострадавший в сознании, надо с него снять мокрую одежду, переодеть в сухое белье, согреть.

При бессознательном состоянии, если у пострадавшего пульс и дыхание сохранены, надо опустить голову; произвести массаж конечностей по направлению к сердцу, растереть тело.

Если у пострадавшего отсутствуют внешние признаки жизни (состояние клинической смерти), то нужны безотлагательные меры по восстановлению дыхания и кровообращения: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Перед проведением искусственного дыхания необходимо освободить дыхательные пути от воды. Для этого пальцем или куском материи удаляют из полости рта и глотки рвотные массы, песок, ил, водоросли; после этого необходимо вытянуть язык. Затем оказывающий помощь кладет пострадавшего животом себе на согнутое колено таким образом, чтобы голова и плечи утонувшего оказались опущенными, после чего несколькими энергичными движениями, сдавливающими грудную клетку, удаляют воду из трахеи и бронхов.

При эффективности реанимационных мероприятий (суживаются зрачки, появляется дыхание, сердечная деятельность, кожные покровы приобретают розовую окраску) они продолжаются до стабилизации самостоятельного дыхания.

Во время транспортировки нужно следить за состоянием пострадавшего; положением интубационной (или трахеотомической) трубки, при необходимости – искусственное дыхание, ингаляция кислорода, аспирация жидкости из трахеи и бронхов.

Пострадавшие должны лежать на животе, опустить голову.

Госпитализация в реанимационное отделение (или палату интенсивной терапии).

После выведения из терминального состояния на всех этапах оказания помощи возможно возникновение отека легких (как, правило, у больных, утонувших в морской воде).

Видео первой помощи при утоплении пациента

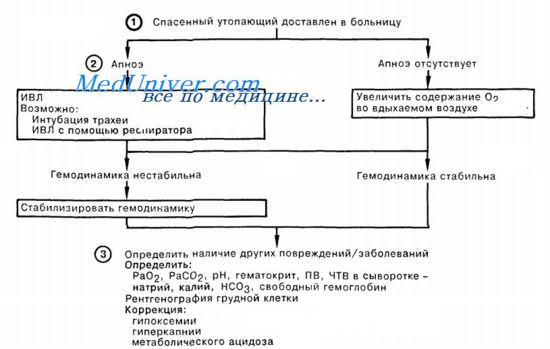

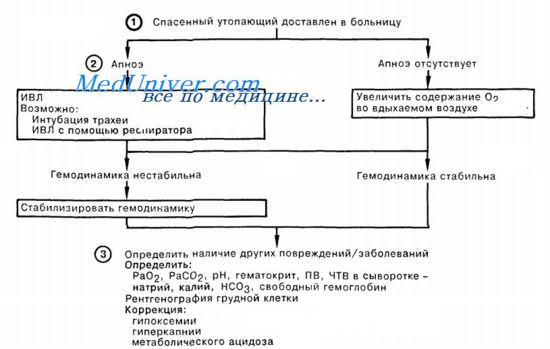

Схема оказания неотложной помощи при утоплении

– Также рекомендуем “Удушение. Синдром острой сосудистой недостаточности.”

Оглавление темы “Неотложная помощь.”:

1. Аспирационно-обтурационный синдром. Неотложная помощь при аспирационно-обтурационном синдроме.

2. Утопление. Неотложная помощь при утоплении.

3. Удушение. Синдром острой сосудистой недостаточности.

4. Диагностика причин шока. Неотложная помощь при сердечно-сосудистой недостаточности.

5. Синкопальные состояния. Обморок.

6. Обморок сердечного происхождения. Кардиальный обморок.

7. Нарушение ритма сердца как причина обморока.

8. Недифференцированная терапия обморока. Профилактика обморока.

9. Синдром кровотечения. Виды кровотечения.

10. Неотложная помощь при кровотечении.

Источник

Синдром длительного сдавливания — это патологическое состояние организма, возникающее в ответ на длительное сдавление большой массы мягких тканей более двух часов.

Возникает при обвалах, землетрясениях, разрушениях зданий и т.д. Известно, что после атомного взрыва над Нагасаки около 20% пострадавших имели более или менее выраженные клинические признаки синдрома длительного сдавления или раздавливания. Развитие синдрома, аналогичного синдрому, сдавления, наблюдается после снятия жгута, наложенного на длительный срок.

Авторы, изучавшие синдром, описывали его под самими разнообразными названиями: болезнь сдавления, травматический токсикоз, миоренальный синдром, синдром “освобождения”.

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемия сдавленных тканей (уменьшение кровоснабжения участка тела, органа или ткани вследствие ослабления или прекращения притока к нему артериальной крови). При ишемии мозга – развивается инсульт (острое расстройство мозгового кровообращения). При ишемии сердца – инфаркт.

Причины, приводящие к ишемии мягких тканей:

– длительно наложенный жгут;

– компрессионная травма;

– повреждение магистральных артерий;

– эмболия магистральных артерий;

– холодовая травма.

Компрессионная травма

Сдавление – закрытая тупая травма, при которой наступает ишемия мягких тканей без анатомического разрушения. Мышечная ткань выдерживает сдавливание без разрушения до 10 кг/см².

Раздавливание – открытая травма мягких тканей (рана).

Синдром позиционной ишемии – вид компрессионной травмы мягких тканей, возникающий при длительном неподвижном положении тела. Причины: тяжелое алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, отравления и т.д.

Условия, приводящие к развитию СДС:

сдавливание мягких тканей – мышцы, кожа;

сдавливание большой массы мягких тканей;

сдавливание мягких тканей более 2 часов.

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемический токсикоз. ТОКСИН – токсина, м. (от греч. toxikon – отравляющее (подразумевается отравляющее снадобье), букв. снадобье для отравления стрел, от toxon – лук) (мед.). Ядовитое вещество, вырабатываемое микроорганизмами (и другими животными и растениями) и вызывающее заболевания.

Токсикоз – болезненное состояние, вызванное действием на организм токсинов.

Органы – мишени:

– почки (острая почечная недостаточность -20,3-38,8%);

– сердце (острый инфаркт миокарда);

– мозг (отёк мозга);

– легкие (капилляры альвеол забиваются токсинами – нарушен газообмен).

В развитии сдавления наибольшее значение имеют три фактора:

1) болевое раздражение, вызывающее нарушение координации процессов в центральной нервной системе;

2) травматическое отравление организма, обусловленное всасыванием продуктов распада из поврежденных тканей (мышц);

3) потеря плазмы – жидкой части крови, возникающая в результате массивного отека поврежденных конечностей.

Развитие СДС происходит следующим образом:

1) В результате сдавления возникает ишемия участка конечности или конечности целиком с венозным застоем.

2) Одновременно подвергаются травматизации и сдавлению крупные нервные стволы.

3) Происходит механическое разрушение мышечной ткани с освобождением большого количества токсических продуктов.

5) Болевые раздражения нарушают деятельность органов дыхания, кровообращения; наступают рефлекторный спазм сосудов, угнетение мочеотделения, сгущается кровь, понижается устойчивость организма к кровопотере.

6) После освобождения пострадавшего от сдавления или снятия жгута в кровь начинают поступать токсические продукты.

9) Развитие острой почечной недостаточности, которая на различных стадиях синдрома проявляется по-разному.

Выделяют 3 периода в клиническом течении синдрома сдавливания (по М.И. Кузину):

I период: от 24 до 48 часов после освобождения от сдавления. В этом периоде характерны: болевые реакции, эмоциональный стресс, непосредственные последствия кровопотери. Для СДС характерен светлый промежуток, который наблюдается после оказания первой помощи на месте происшествия. Однако состояние пострадавшего вскоре начинает вновь ухудшаться и развивается II период, или промежуточный.

II период – промежуточный, – с 3-4-го по 8-12-й день, – развитие почечной недостаточности. Отек освобожденной конечности продолжает нарастать, образуются пузыри, кровоизлияния. Летальность достигает 35%.

III период – восстановительный – начинается обычно с 3-4 недели болезни. Остаются тяжелыми изменения со стороны пораженных тканей. Это обширные язвы, некрозы, остеомиелит, гнойные осложнения со стороны суставом и т.д. Часто эти тяжелые осложнения приводят к летальному исходу.

Существуют 4 клинические формы синдрома длительного сдавления:

1) Легкая – возникает в тех случаях, когда длительность сдавления сегментов конечности не превышает 4 ч.

2) Средняя – сдавление, как правило, всей конечности в течение 6 ч. 3) Тяжелая форма возникает вследствие сдавления всей конечности, чаще бедра и голени, в течение 7-8 часов.

4) Крайне тяжелая форма развивается, если сдавлению подвергаются обе конечности в течение 6 часов и более. Пострадавшие умирают от острой почечной недостаточности в течение первых 2-3 суток.

Вывод по вопросу: Для изучения первой помощи при синдроме длительного сдавливания важно знать возможные причины и процесс его развития.

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания в первые два часа:

– Оценить обстановку (безопасность);

– Освободить всех, кого можно, от сдавливания;

– Вызвать «03»;

– Обезболить по возможности;

– Выполнить иммобилизацию;

– Контролировать состояние пострадавшего;

– Передать «03».

Первая помощь после двух часов сдавливания:

– Оценить обстановку (безопасность);

– Вызвать «03»;

– Наложить жгут под не освобожденную часть конечности;

– Освободить конечность;

– Выполнить тугое бинтование конечности от жгута вниз;

– Снять жгут;

– Провести иммобилизацию;

– Контролировать состояние пострадавшего;

– Передать «03».

Вывод по вопросу: Для правильного оказания первой помощи при синдроме длительного сдавливания нужно знать различия помощи до 2 часов и после.

Шок – это реакция организма на тяжелую травму, при которой происходят изменения в деятельности жизненно важных органов, изменяется уровень давления, частота пульса, частота дыхания, нарушается сознание.

Причины развития шока:

1) тяжелая скелетная травма.

2) большая кровопотеря.

3) тяжелые обширные ожоги.

4) инфаркт миокарда.

5) тяжелая аллергическая реакция – анафилактический шок.

6) сепсис.

Травматический шок – разновидность шока, истинная причина которого кровопотеря.

Фазы шока:

1) Эректильная фаза (возбуждения):

-продолжительность не более 30 мин.

-резко выраженное двигательное и речевое возбуждение.

-увеличение частоты дыхания.

-увеличение частоты пульса.

-повышение АД.

2) Торпидная фаза (торможения):

-продолжительность более 30 мин.

-нарастающая заторможенность пострадавшего.

-учащенный пульс.

-учащенное дыхание.

-резкое снижение АД.

Алгоритм оказания первой помощи при шоке:

1) Оценить обстановку (обеспечить безопасное оказание первой помощи);

2) Устранить причину шока: – временная остановка кровотечения;

– иммобилизация; – обезболивание;

3) Вызвать «03»;

4) придать пострадавшему правильное транспортное положение в зависимости от вида травмы или придать «противошоковое» положение;

5) закрыть рану стерильной салфеткой, закрыть повязкой;

6) уменьшить давление одежды на шею, грудь, живот; пострадавшего, расстегнуть ремень, ворот рубашки и т.д.;

7) укрыть пострадавшего и по возможности согреть;

8) контролировать состояние;

9) передать «03».

Вывод по вопросу: Так как частая причина смерти пострадавших – кровопотеря, оказание первой помощи при травматическом шоке первоочередное мероприятие.

Вывод по пройденной теме: «Следствием ДТП часто являются синдром длительного сдавливания и травматический шок, поэтому нужно знать правила оказания первой помощи».

Источник