Ппцнс гипертензионный синдром мкб 10

Перинатальные поражения центральной нервной системы (ППЦНС) — совокупность патологических состояний, характеризующихся нарушением работы головного и спинного мозга, возникающих внутриутробно, в процессе родов или в первую неделю после рождения. У ребенка могут возникнуть двигательные нарушения, гипервозбудимость, судорожный синдром, гидроцефалия и другие клинические проявления. Для постановки диагноза ППЦНС проводят неврологический осмотр, компьютерную или магнитно-резонансную томографию, электроэнцефалографию и нейросонографию. Лечение основывается на комплексном подходе с использованием лекарственных средств, лечебной физкультуры, массажа и занятий с логопедом.

Причины заболевания

Как проявляется ППЦНС у ребенка

Основная причина поражения центральной нервной системы — гипоксия, приводящая к функциональным и органическим изменениям в спинном или головном мозге. ППЦНС развивается на фоне следующих факторов риска:

- декомпенсированные заболевания у беременной женщины: сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, болезни почек и др.;

- патологии беременности в виде внутриутробных инфекций, гемолитической болезни плода, гестозов, плацентарной недостаточности;

- патологическое течение родов;

- вредные привычки у беременной, а также прием медикаментов, опасных для развивающегося плода.

У детей с заболеванием часто выявляют несколько причин. Каждый отдельный фактор усиливает силу поражения структур ЦНС и приводит к появлению характерных симптомов.

Разновидности болезни

Диагноз ППЦНС подразделяется на несколько типов, в зависимости от характера повреждающих факторов. Принято выделять три варианта перинатального поражения нервной системы:

- поражение гипоксического генеза, т.е. связанное с нехваткой кислорода во время развития плода, родов или сразу после рождения;

- травматический вариант, характеризующийся родовой травмой;

- смешанная форма с сочетанием двух типов поражения.

Кроме уточнения причин развития заболевания, врач определяет степень нарушения. Всего их три — от стабильного состояния новорожденного без серьезных неврологических расстройств до нарушения жизненно важных функций и комы.

Клинические проявления

Симптомы перинатального поражения зависят от степени выраженности и локализации повреждений центральной нервной системы. Диагноз устанавливает врач-невролог или неонатолог во время обследования новорожденных. К основным проявлениям ППЦНС относят следующие отклонения:

- нарушения мышечного тонуса в виде его повышения или понижения. У детей отмечают чрезмерно согнутые конечности или вялость отдельных мышечных групп;

- тремор пальцев кистей или подбородка;

- угнетение нервной системы — ребенок вялый, неактивен, спит больше возрастной нормы часов;

- гипертензивный синдром с выбуханием родничков на черепе, повышенной возбудимостью, рвотой после пробуждения;

- судорожные проявления различной степени выраженности;

- нарушения работы внутренних органов.

Диагноз ППЦНС: симптомы и лечение

Определенные синдромы зависят от стадии развития заболевания и наличия сопутствующих поражений. Патология имеет 4 периода, которые последовательно сменяют друг друга. Острая стадия характеризуется выраженными клиническими проявлениями: слабостью, гипотонией, нарушениями мышечного тонуса, нарушениями сна, тремором и др.

Следующий период — ранний восстановительный. Выраженность клинических проявлений уменьшается, но появляются очаговые неврологические нарушения в виде парезов, параличей, нарушения функции внутренних органов и гипертензивного синдрома.

Поздняя восстановительная фаза связана с постепенным восстановлением мышечного тонуса. Его нормализация происходит вне зависимости от выраженности поражения структур головного и спинного мозга. Последняя стадия заболевания характеризуется остаточными последствиями в виде неврологических или психических расстройств.

Как поставить диагноз ППЦНС?

Основная задача врачей — своевременно выявить поражение центральной нервной системы и предупредить его дальнейшее прогрессирование. Диагностикой болезни занимаются педиатр, неонатолог и невролог. Помимо изучения имеющихся симптомов и анамнеза беременности и родов, специалисты используют следующие диагностические процедуры:

- ультразвуковое исследование головного мозга, которое проводится через роднички на голове. Позволяет изучить состояние структур ЦНС без проведения длительных и дорогостоящих исследований;

- компьютерная томография, используемая при подозрениях на травматическое происхождение ППЦНС;

- магнитно-резонансная томография (МРТ) — наиболее информативная процедура, позволяющая оценить состояние структур головного мозга и выявить очаги ишемического, воспалительного или опухолевого характера. Недостатком метода является необходимость длительного нахождения ребенка в неподвижном состоянии и недоступность МРТ в небольших лечебных учреждениях;

- УЗИ с допплерографией применяют для оценки кровотока в мозговых сосудах, питающих нервную ткань;

- электроэнцефалография используется для выявления патологических очагов нервного возбуждения в головном мозге. Назначается всем детям с ППЦНС и судорожными проявлениями.

На выбор конкретных методов диагностики влияют периоды заболевания и их доступность в больнице. Интерпретирует результаты обследования только лечащий врач.

Подходы к лечению

Лечение ППЦНС у новорожденных

Терапия перинатального поражения ЦНС проводится в лечебном учреждении. Дети с заболеванием обязательно госпитализируются для проведения обследования. Лечение носит комплексный характер — применяют лекарственные препараты, лечебную физкультуру, массаж и физиотерапевтические методы. Подходы к терапии зависят от стадии болезни и тяжести имеющихся симптомов.

В острую фазу ППЦНС лечебные мероприятия направлены на устранение конкретного синдрома: гипертензивного, двигательных расстройств, гипервозбудимости и др.

Для снижения уровня внутричерепного давления и предупреждения отека головного мозга назначают диуретические средства, уменьшающие образование ликвора в центральной нервной системе. Если препараты не эффективны или гидроцефалия прогрессируют, проводят хирургические вмешательства.

Лекарственные средства назначает только лечащий врач. Медикаменты имеют строгие показания и противопоказания, самолечение очень опасно!

При снижении мышечного тонуса у новорожденного назначают препараты, стимулирующие ЦНС и обеспечивающие его нормализацию. При их применении важно не допустить передозировки лекарственными средствами, приводящей к спастическим изменениям. Если у ребенка наблюдается гипертонус мускулатуры, то применяют лекарственные средства для его снижения.

Помимо лекарств, высокой эффективностью для нормализации тонуса обладают лечебная физкультура, массаж и физиотерапия. В лечении повышенной возбудимости предпочтение отдают фитотерапии и успокоительным препаратам различных фармакологических групп. Если поражение головного мозга возникло на фоне гипоксии, назначают ноотропы и медикаменты, улучшающие кровоснабжение ЦНС.

В период восстановления функций активно проводят лечебную физкультуру и массаж. Это позволяет ускорить нормализацию мышечного тонуса и восстановить основные неврологические двигательные функции. Дополнительно проводят физиотерапию с применением доступных методов.

Негативные последствия

К основным последствиям ППЦНС относят задержку психомоторного и речевого развития. В отсутствие терапии отклонения от возрастных норм прогрессируют, что может привести к необратимым изменениям.

У детей с перинатальным поражением головного мозга часто выявляется синдром дефицита внимания и двигательных нарушений, первые признаки которого выявляются в возрасте 4-5 лет. Дети отличаются неспособностью к концентрации внимания, снижением памяти и сложностями в обучении. Помимо указанных расстройств, возможно развитие эпилепсии, стойкого паралича, снижения остроты зрения и т.д.

Перинатальное поражение спинного и головного мозга требует своевременного обращения за медицинской помощью и начала лечения. Прогноз при ранней терапии благоприятный, так как функции ЦНС постепенно восстанавливаются. При тяжелом поражении нервной системы или попытках самолечения симптомы заболевания прогрессируют, приводя к стойкому неврологическому дефициту в виде судорожных припадков, параличей и др.

Также интересно почитать: какие есть группы риска новорожденных

Источник

ППЦНС у новорожденных – что это такое, каковы симптомы патологии? Ответы в информационной памятке для практикующих врачей.

К перинатальным поражениям нервной системы у новорожденных (ППЦНС) МКБ относит обширную группу транзиторных состояний и заболеваний головного, спинного мозга и периферических нервов.

Воздействие повреждающего фактора в перинатальном периоде: от 22 недель гестации до 7 дней жизни, включая непосредственно роды,- позволяет объединить данную патологию в общую группу.

↯

Больше статей в журнале

«Заместитель главного врача»

Активировать доступ

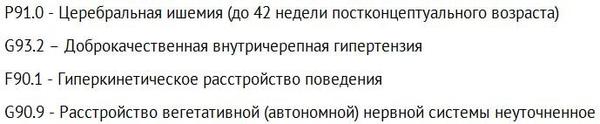

Коды МКБ 10 для ППЦНС: Классификация

ППЦНС МКБ 10 кодирует в разных рубриках в зависимости от клинических проявлений. Рост патологии связан с увеличением количества успешного выхаживания новорожденных с гипоксически-ишемическим повреждение ЦНС в перинатальном периоде.

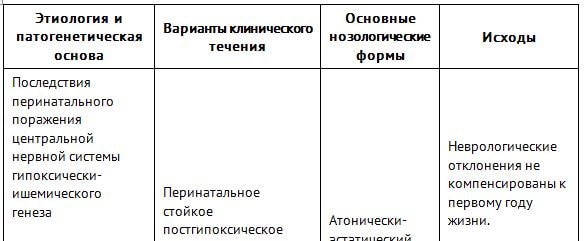

Наиболее полно классификация, учитывающая код МКБ 10 ППЦНС согласно нормативному документу “Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с последствиями перинатального поражения ЦНС”, представлена в таблице ниже.

Скачать таблицу

Этиология и патогенез

С развитием репродуктивных технологий возможность испытать счастье материнства получили даже те женщины, для которых еще 20 лет назад это было невозможным из-за наличия хронической экстрагенитальной патологии и патологии половой системы.

Однако даже если организм женщины подготовлен к беременности – санированы источники инфекции, уровень артериального давления компенсирован и в целом состояние удовлетворительное, возрастающая нагрузка приводит к усугублению хронической патологии.

У женщины развивается токсикоз – состояние, когда организм не может нейтрализовать токсины и продукты жизнедеятельности, которые в организме беременной образуются за двоих.

Токсикоз беременности является ведущей причиной внутриутробной гипоксии, т.е. состояния, когда плод не получает достаточное количество кислорода для нормального формирования и функционирования его ЦНС.

Вторая наиболее частая причина развития гипоксически-ишемического повреждения ЦНС у плода – это асфиксия в интранатальный период, т.е. непосредственно во время родов.

Причины могут быть самые разные:

- слабость родовой деятельности;

- преждевременная отслойка плаценты;

- выпадение петель пуповины и т.д.

Роды – непредсказуемый процесс, и даже самый опытный гинеколог не может дать гарантии 100% успеха.

И если острая гипоксия в родах может привести к кровоизлияниям в головной мозг, то длительная антенатальная гипоксия влияет на формирование кровеносной сети в головном мозге.

При недостатке поступления кислорода в организм рост капиллярной сети замедляется, увеличивается проницаемость стенки капилляров.

Клетка испытывает дефицит кислорода, в результате усиливаются внутриклеточные обменные процессы и снижается вывод продуктов обмена из клетки, нарастает метаболический ацидоз, что в совокупности приводит к ишемии мозга.

Чтобы контролировать состояние пациенток, которые нуждаются в опеке врача в течение всего срока беременности, был разработали «Сервис дистанционного сопровождения пациента»

В чем суть инновации, расскажем в журнале «Заместитель главного врача»

Организм младенца старается компенсировать гипоксию и асфиксию за счет усиления анаэробного гликолиза, но резервы ограничены и довольно быстро развиваются микроциркуляторные нарушения, которые в свою очередь приводят к метаболическим сдвигам: изменение кислотно-основного состояния в сторону ацидоза, нарушению соотношения электролитов и тд.

Метаболические изменения усиливают нарушения микроциркуляции. Таким образом замыкается порочный круг, когда каждое следующее звено усиливает повреждения предыдущего уровня.

В результате комплекса нарушений связь между различными отделами мозга: корой, подкоркой и стволом нарушается, и в итоге головной мозг, как главный орган нервной и гуморальной регуляции, не может выполнять свою функцию по взаимодействию и слаженной работе всех систем в организме.

Диагностика

Перинатальное поражение ЦНС МКБ 10 кодирует в разных рубриках, заболевание необходимо диагностировать как можно раньше, т.к. это позволить максимально быстро начать реабилитацию малышей и улучшить прогноз.

При тщательном сборе анамнеза у женщин, поступающих в роддом, можно предположить развитие у младенцев гипоксически-ишемических повреждений ЦНС, более внимательно отнестись к ведению родов и своевременно передать младенца под наблюдение педиатра и невролога.

На что стоит обратить внимание при дородовом сборе анамнеза:

- Срок беременности на момент начала родовой деятельности. Есть четкая связь между сроком гестации и количеством осложнений. Чем меньше срок гестации, тем выше риск.

- Соматические болезни матери: сахарный диабет, артериальная гипертензия, особенно некомпенсированные во время беременности, а также развитие гестоза в дородовом периоде являются предпосылками к развитию ППЦНС.

- Инфекционный заболевания. Многие женщины во время беременности отказываются от приема необходимых лекарственных средств, тем самым усугубляя состояние плода и повышая риск развития гипоксии.

В интранатальном периоде в развитии ППЦНС важное значение имеет асфиксия.

Для оценки асфиксии плода проводится оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минутах жизни по 5 показателям: цвет кожи, частота сердечных сокращений, рефлексы, дыхательные движения, мышечный тонус.

В зависимости от количества набранных баллов выставляется степень асфиксии в родах.

Используйте интерактивный конструктор, чтобы получить готовый протокол ведения пациента на основе последних клинических рекомендаций Минздрава РФ.

Для диагностики ППЦНС важным является осмотр невролога в послеродовом периоде, с оценкой рефлексов, их живостью и истощаемостью, наличием тремора, нистагма, трудностей с засыпанием.

В диагностике ППЦНС проводятся общелабораторные исследования. В ОАК может выявляться анемия за счет дефицита макро и микронутриентов во время беременности, лейкоцитоз за счет острых инфекций.

Некорригируемые изменения усугубляют состояние малыша и затягивают реабилитацию.

Обязателен осмотр офтальмолога с оценкой сосудов глазного дна. Несложное обследование позволяет увидеть полнокровие, нарушение хода и калибра сосудов и своевременно направить ребенка на инструментальные исследования для исключения серьезной патологии.

Важны в диагностике ППЦНС нейросонография, КТ и МРТ головного мозга, которые позволяют выявить структурные аномалии сосудистого русла, кровоизлияния в ткань мозга и нарушения кровоснабжения.

Лечение

Поскольку единой причины развития ППЦНС нет, не существует и этиотропного лечения в виде единственного препарата.

В качестве медикаментозной терапии используются ноотропная, сосудистая и аминокислотная терапия различными препаратами.

Однако не менее важны в терапии ППЦНС:

- физиотерапия;

- лечебная физкультура;

- массаж и другие виды стимуляции.

При тяжелых повреждениях головного мозга важна работа психолога с семьей.

Прогноз

В раннем неонатальном периоде очень сложно прогнозировать течение заболевания, поскольку неизвестно, какие зоны повреждены.

Прогноз не зависит от степени тяжести асфиксии. Зачастую малыши с тяжелой степенью отстраиваются с минимальными нарушениями, а легкая асфиксия может привести к развитию наиболее серьезного из последствий – детского церебрального паралича.

Чаще всего прогноз благоприятный, и к 3-6 месяцам, в зависимости от активности реабилитации и компенсаторных резервов самого ребенка, последствия могут быть полностью устранены.

Так же последствиями ППЦНС являются нарушения социальной адаптации, соматоформные дисфункции вегетативной нервной системы, СДВГ, паралич Белла, энурез, тики и другие расстройства.

Источник

Главная › Статьи › Классификация перинатальных поражений нервной системы у новорожденных ›

Методические рекомендации

Москва, 1999

Проект классификации обсужден на II съезде Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины. Москва 1997 г.

В методических рекомендациях представлены принципиальные подходы к диагностике перинатальных поражений нервной системы, базирующихся на современных научных достижениях и терминологии, используемой в Международной Классификации Болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ 10).

Методические рекомендации предназначены для врачей-педиатров, неонатологов и невропатологов родильных домов, специализированных стационаров для новорожденных и поликлиник.

Основной разработчик – Российская Ассоциация Специалистов Перинатальной Медицины.

В работе над подготовкой проекта классификации принимали участие ведущие специалисты

- Российского Государственного Медицинского Университета

- Научного Центра Акушерства Гинекологии и перинатологии РАМН

- Российской Медицинской Академии Постдипломного Образования

- Московского НИИ Педиатрии и детской хирургии

- Московского Областного НИИ Акушерства и Гинекологии

- С-Петербургской Государственной Педиатрической Медицинской Академии

Основная группа разработчиков:

К.м.н. А.С. Буркова, д.м.н. Н.Н. Володин, к.м.н. Л.Т. Журба, д.м.н. М.И. Медведев, к.м.н. С.О. Рогаткин, к.м.н. О.В. Тимонина.

В работе по подготовке проекта классификации принимали участие:

Д.м.н. А.Г. Антонов, к.м.н. Е.Н. Байбарина, д.м.н. Ю.И. Барашнев, к.м.н. А.М. Большакова, к.м.н. К.В. Ватолин, к.м.н. В.П. Гераськина, к.м.н. А.В. Горбунов, д.м.н. Г.М. Дементьева, д.м.н. М.С. Ефимов, д.м.н. А.С. Петрухин, д.м.н. Г.М. Савельева, д.м.н. Л.Г. Сичинава, академик РАМН, д.м.н. В.А. Таболин, д.м.н. М.В. Федорова, д.м.н. Н.П. Шабалов.

Введение

Отклонения в развитии нервно-психических функций у детей раннего возраста в большинстве случаев своими корнями уходят в перинатальный период и привлекают в настоящее время все большее внимание исследователей.

Появились новые возможности в изучении истоков многих заболеваний, патологических состояний и предупреждении необратимых последствий, нередко приводящих к тяжелой детской неврологической инвалидности.

В связи с этим в мировой литературе последнего десятилетия “перинатальная неврология” выделилась в самостоятельную область медицины, в которой нашли отражение достижения специалистов различного профиля – акушеров, неонатологов, педиатров, невропатологов, нейрофизиологов и др.

В клиническую практику акушерства и неонатологии широко внедрены современные методы диагностики состояния нервной системы плода и новорожденного: (нейросонография НСГ, доплеровская энцефалография ДЭГ, компьютерная томография КТ, магниторезонансная томография МРТ, позитронно-эмиссионная томография ПЭТ, церебральная сцинтиграфия ЦСГ, электроэнцефалография ЭЭГ, нейро-иммунохимическое идентификация церебральных белков и др.).

Использование этих передовых технологий в перинатальной практике позволило уточнить этиологию, патогенетические механизмы, клиническую и морфологическую структуру, а также типичную для различного гестационного возраста локализацию церебральных нарушений, выработать единые подходы к терминологии и разработать новую классификацию перинатальных повреждений нервной системы новорожденных.

Настоящая классификация, в отличие от ранее используемого термина “перинатальная энцефалопатия”, отражающего только лишь период воздействия патологических факторов и общее понятие о мозговой дисфункции, предусматривает подразделение неврологических нарушений периода новорожденности на 4 основные группы в зависимости от ведущего механизма повреждения: I гипоксические, II травматические, III токсико-метаболические и IV инфекционные.

Помимо ведущего повреждающего фактора, в каждой из этих групп выделяются: нозологическая форма, степень тяжести повреждения и основные неврологические симптомы и синдромы.

Принципиально новым в классификации является разделение гипоксических повреждений мозга на церебральную ишемию и внутричерепные кровоизлияния.

В рубрике “Внутричерепная родовая травма”, по сравнению с прежней классификацией, расширено число нозологических форм: в этот блок теперь включены субарахноидальное и внутрижелудочковое кровоизлияния.

Проект настоящей классификации составлен с учетом терминологических подходов, использованных в МКБ 10, что позволит получать наиболее достоверные статистические данные, сопоставимые с мировыми стандартами, проводить анализ объективных причин заболеваемости и смертности, разрабатывать эффективные методы лечения и профилактики ранних неврологических нарушений у детей.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ

I. Гипоксические поражения ЦНС

Патогенетическая характеристика | Нозологическая форма | Основные клинические симптомы и синдромы |

I. А) P 91.0 Церебральная ишемия |

|

|

|

| |

|

| |

I. Б) P 52 Внутричерепные кровоизлияния гипоксического генеза |

| Отсутствие специфических неврологических симптомов |

|

| |

|

| |

|

| |

| Клиническая картина зависит от локализации и объема кровоизлияния

| |

I. В) | Клиническая картина и тяжесть состояния определяются ведущим типом поражения и локализацией |

II. Травматические повреждения нервной системы

Патогенетическая характеристика | Нозологическая форма | Основные клинические симптомы и синдромы |

II. A) Р 10 Внутричерепная родовая травма |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

II. Б) Р 11.5 Родовая травма спинного мозга |

|

|

II. В) Р 14 Родовая травма периферической нервной системы |

Проксимальный тип Эрба-Дюшена (С 5-С 6) | Вялый парез проксимального отдела руки (рук) |

| Вялый парез дистального отдела руки (рук) | |

| Вялый тотальный парез руки (рук) | |

| Дыхательные нарушения (“парадоксальное” дыхание, тахипноэ) | |

| На стороне поражения:

| |

|

III. Дисметаболические и токсико-метаболические нарушения функций ЦНС

Патогенетическая характеристика | Нозологическая форма | Основные клинические симптомы и синдромы |

III. A) Р 70-Р 71 Преходящие нарушения обмена веществ |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

III. Б) P 04 Токсико-метаболические нарушения функций ЦНС |

|

|

IV. Поражение ЦНС при инфекционных заболеваниях перинатального периода

Патогенетическая характеристика | Нозологическая форма | Основные клинические симптомы и синдромы |

IV. A) Р 35 – Р 37 Поражение ЦНС при внутриутробных инфекциях |

| |

IV. Б) Поражение ЦНС при неонатальном сепсисе |

|

|

Комментарии

к проекту “Классификации перинатальных поражений нервной системы у новорожденных”

В первые дни жизни ребенка нозологическая диагностика поражений нервной системы часто затруднена в связи со сходством клинических неврологических проявлений при различных патологических состояниях. Поэтому в классификации приведены наиболее часто встречающиеся клинические симптомокомплексы, характерные для тех или иных нозологических форм.

В первые дни жизни допускается постановка синдромологического диагноза, но в дальнейшем он должен быть уточнен. Очевидно, что точность диагноза возрастает по мере прохождения новорожденным различных этапов выхаживания и зависит от получения дополнительных анамнестических данных, клинических и лабораторных исследований.

Определяющим условием точной диагностики является накопление, сохранение и открытый обмен получаемой стандартизированной информацией на различных этапах медицинской помощи новорожденным детям.

Использование синдромологического подхода при постановке первичного диагноза позволяет неонатологам более полно отражать динамику клинической картины при дефиците дополнительной информации и является оправданным в условиях родовспомогательных учреждений.

Примеры синдромального диагноза: Р 90 – судороги новорожденного (судорожный синдром); Р 91.3 – церебральная возбудимость новорожденного (синдром гипервозбудимости); Р 91.4 – церебральная депрессия новорожденного (синдром угнетения); Р 91.5 – неонатальная кома; Р 91.8 – другие уточненные нарушения со стороны мозга у новорожденного (гидроцефалия приобретенная, гипертензия внутричерепная, вегетативно-висцеральные расстройства); P 28.4 Другие типы апноэ у новорожденного и т.д.

В проекте данной классификации впервые представлены различия в клинических неврологических симптомах и синдромах, а также наиболее типичные виды церебральных повреждений у преждевременно рожденных и доношенных детей, что обусловлено особенностями кровоснабжения головного мозга у новорожденных различного гестационного срока. В комментариях приведены наиболее часто встречающиеся клинические симптомы и синдромы в зависимости от степени зрелости.

В предложенной классификации приведены индексы МКБ-10, соответствующие определенным синдромам и нозологическим формам.

Основные принципы построения диагноза перинатальных поражений нервной системы у новорожденных должны базироваться на тщательном анализе

- анамнестических сведений;

- клинических симптомов и синдромов;

- результатов дополнительных обследований

Логика построения диагноза для отдельных нозологических форм представлена ниже.

Продолжение >>

Источник