Препараты для лечение гипоталамического синдрома

Гипоталамический синдром — очень сложный комплекс заболеваний, возникающий при поражении гипоталамуса, для которого характерны эндокринные, вегетативные, трофические и обменные расстройства. Значение и сложность этого заболевания обусловлены его большой распространенностью в сравнении с другими болезнями гипоталамуса, а также сложностью диагностики.

Содержание статьи:

- Причины развития гипоталамического синдрома

- Классификация гипоталамического синдрома

- Симптомы гипоталамического синдрома

- Осложнения гипоталамического синдрома

- Диагностика гипоталамического синдрома

- Лечение гипоталамического синдрома

- Прогноз гипоталамического синдрома

- Профилактика гипоталамического синдрома

Встречается это заболевание не только в практике неврологов, но и в работе терапевтов, эндокринологов, хирургов, гинекологов, офтальмологов. Что касается возраста больных, то чаще всего болезнь развивается у пациентов в возрасте от 13 до 15 лет, а также от 31 до 40. При этом в большинстве случаев ею страдают женщины. Сложность данного заболевания объясняется юным возрастом большинства больных, его прогрессирующим течением, ярко выраженными эндокринными нарушениями. Синдром может стать причиной сложных нарушений в организме, включая эндокринное бесплодие, нарушение репродуктивной функции у женщины, поликистоз яичников, акушерские осложнения.

Причины развития гипоталамического синдрома

Гипоталамус — отдел головного мозга, который отвечает за регуляцию гуморальных и нервных функций. Этот отдел также регулирует обмен веществ, деятельность кровеносных сосудов, психические функции, терморегуляцию, половое и пищевое поведение. Вызывать нарушения в работе гипоталамуса могут самые разные причины:

- злокачественные опухоли в головном мозге;

- нейроинтоксикация, вызванная воздействием на организм алкоголя, токсических веществ, наркотиков;

- черепно-мозговые травмы разной тяжести, повредившие гипоталамус;

- патологические процессы, которые обнаруживаются в сосудистой системе и приводят к инсульту или остеохондрозу в шейном отделе позвоночника;

- хронические заболевания, гипертония, бронхиальная астма, желудочная язва;

- беременность, а также вызванная ею гормональная перестройка в организме женщины;

- умственное или психическое напряжение, стресс или шок;

- инфекции вроде ревматизма, гриппа, малярии, хронического тонзиллита;

- важную роль в развитии патологии играет высокий уровень проницаемости сосудов в гипоталамической области, поскольку именно это влияет на проникновение токсинов и вирусов в эту зону мозга.

Классификация гипоталамического синдрома

В эндокринологии изучению гипоталамического синдрома уделяют очень много внимания. В результате длительных исследований была разработана классификация заболевания, согласно с которой выделяется множество его форм.

По признаку этиологии выделяют несколько типов заболевания, которые были вызваны различными причинами: нейроинфекцией, черепно-мозговой травмой, конституционально-экзогенным ожирением, нейроэндокринной перестройкой организма в пубертатный период.

По клиническим проявлениям синдром классифицируют в зависимости от преобладающего симптома в клинической картине, которым может быть ожирение, герминативное нарушение, гиперкортицизм, нейроциркуляторное расстройство.

По течению заболевания выделяют такие его формы: прогрессирующую, стабильную, регрессивную, рецидивную. Что касается форм гипоталамического синдрома, то к ним относятся следующие:

- Вегетативно-сосудистая форма. Самая распространенная форма заболевания, возникающая в виде кризов. Она характеризуется такими клиническими проявлениями, как нарушение сердечного ритма, тахикардия, колебания артериального давления, нарушение функций дыхания.

- Нарушение терморегуляции. Поскольку гипоталамус играет очень важную роль в процессе регуляции температуры тела, у больных наблюдается повышение температуры тела. Кроме того, к симптомам этой формы синдрома относят приступы голода, жажду, ожирение. Нередко нарушение терморегуляции сопровождается ознобом.

- Гипоталамическая (диэнцефальная) эпилепсия. Для этой формы характерны боли в зоне желудка и сердца, тремор, общая слабость, расстройства дыхания, беспричинный страх, учащенное сердцебиение. Со временем появляются такие осложнения, как судороги, расстройство сознания, серии эпилептических приступов.

- Нейротрофическая форма. У больных наблюдаются трофические расстройства: ожирение или напротив резкое похудение, отеки, головные боли. Во время обострений или после них может появляться высыпание, которое сопровождается сильным зудом.

- Нервно-мышечная форма. Основным проявлением этой формы является физическая астения. Во время нее пациенты жалуются на окоченение и одеревенелость конечностей. Кроме того, время от времени возникают приступы, во время которых больные не могут в течение некоторого времени ходить или стоять.

- Расстройства сна и бодрствования.

- Псевдоневрастеническая и психопатологическая форма. Больные, у которых была обнаружена данная форма заболевания, жалуются на беспокойство, замирание сердца, беспричинный страх, чувство нехватки воздуха, сильную головную боль, озноб, звон в ушах и даже звуковые галлюцинации.

Что касается частоты диагностирования разных форм синдрома, то первое место занимает вегетативно-сосудистая форма (32%), второе — обменно-эндокринная (27%), а третье — нервно-мышечный синдром (10%).

Симптомы гипоталамического синдрома

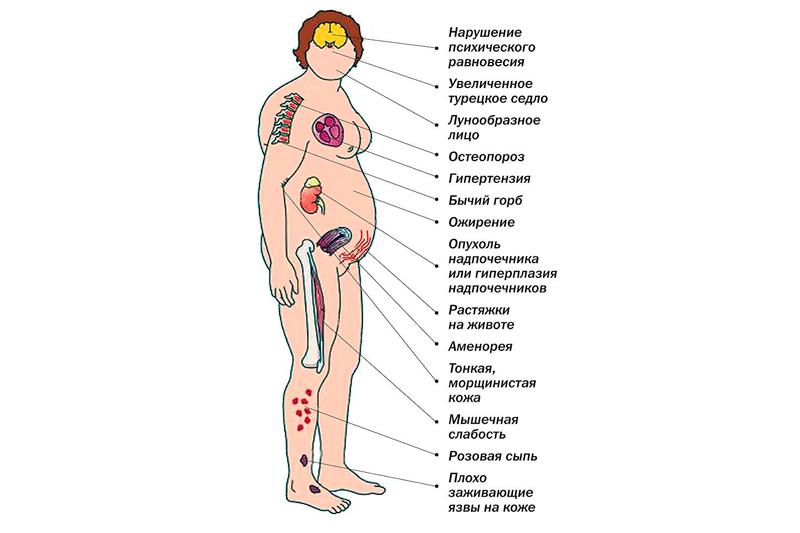

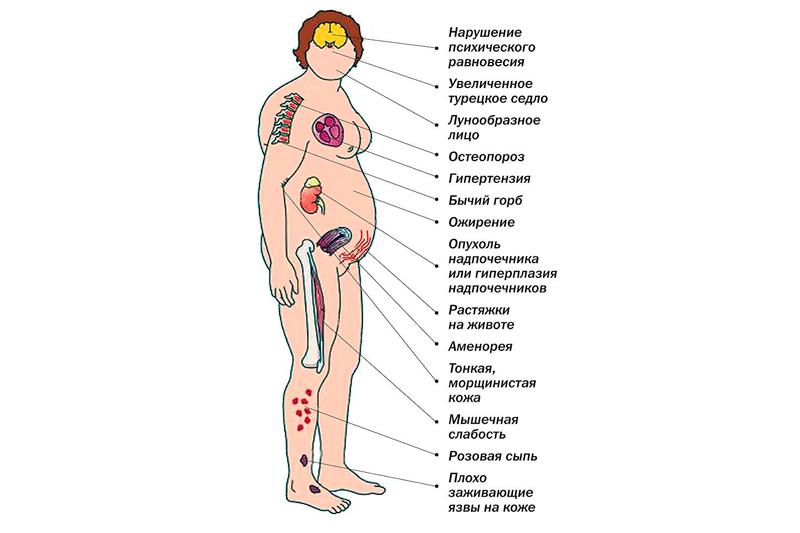

Клиническая картина симптомов гипоталамического синдрома очень многообразная и полиморфная, может проявляться большим количеством постоянных или переходящих расстройств. Прежде всего стоит отметить нарушения обмена веществ, которые могут проявляться такими заболеваниями, как:

- несахарный диабет (сухость во рту, полиурия, общая слабость);

- адипозогенитальная дистрофия (повышенный аппетит, слабость, алиментарное ожирение);

- фронтальный гиперостаз;

- юношеский базофилизм (ожирение, артериальная гипертензия, стрии и растяжения на коже);

- гипофизарная кахексия;

- преждевременное половое созревание или наоборот его задержка;

- гигантизм;

- карликовость.

У больных также наблюдаются психовегетативные симптомы синдрома, в том числе повышенная утомляемость, резкие головные боли, бессонница, сонливость, снижение или наоборот повышение полового влечения, резкие перепады настроения и депрессия.

Происходит также нарушение работы сердечно-сосудистой системы: появляются сосудистые спазмы, снижается физическая выносливость, наблюдается неустойчивое артериальное давление, при стрессе или физической нагрузке учащается сердцебиение.

У пациентов нередко случаются вазоинсулярные и симпатико-адреналовые кризы. Что касается вазоинсулярных кризов, то их характерными признаками являются жар, головокружение, удушье, тошнота, замирание сердца, общая слабость и потливость. Пациенты также жалуются на частые позывы в туалет, а также учащение мочеиспускания. В свою очередь симпатико-адреналовые кризы сопровождаются обычно такими симптомами, как возбуждение, паническая атака, беспокойство.

Продолжительность таких кризов может составлять от 15 минут до 3 часов. Общая слабость и страх рецидива криза сохраняется еще в течение довольно длительного времени. Возникают такие кризы зачастую из-за эмоционального напряжения, боли, изменения метеорологических условий и других причин. Преимущественно кризы возникают вечером, а предшествуют им такие симптомы, как вялость, резкая смена настроения, головная боль и покалывание в зоне сердца.

Осложнения гипоталамического синдрома

Лечение гипоталамического синдрома должно быть комплексным и своевременным, поскольку в ином случае могут возникнуть различные осложнения. А именно, к таким осложнениям прежде всего относятся:

- гинекомастия (патология молочных желез у мужчин, которая характеризуется существенным их увеличением за счет гипертрофии тканей);

- поликистозные изменения яичников;

- нарушения менструального цикла (олиго- и аменореи, маточные кровотечения);

- миокардиодистрофия (вторичное поражение миокарда, которое обусловлено различными метаболическими нарушениями и сопровождается тахикардией, одышкой, перебоями сердечного ритма);

- гирсутизм (рост волос на лице и теле у женщин андрогенного характера);

- инсулинорезистентность;

- тяжелая форма гестоза (патология, при которой у беременной наблюдаются отеки, повышение АД и наличие в моче белка).

Диагностика гипоталамического синдрома

Определение диагноза основывается на тщательно собранном анамнезе, результатах эндокринологического и неврологического обследований, а также биохимического и электрофизиологического исследования. Прежде чем назначить диагноз, врач должен исключить заболевания эндокринных желез, внутренних органов, придаточных полостей. Диагностирование гипоталамического синдрома может сопровождаться некоторыми трудностями, поскольку его симптомы схожи с клиническими проявлениями эндокринных заболеваний. Поэтому прежде чем назначить диагноз, больной должен пройти обследование у эндокринолога и невропатолога.

Для тщательной диагностики гипоталамического синдрома используют такие специфические тесты, как сахарная кривая, ЭЭГ головного мозга, термометрия в трех точках, трехдневные пробы Зимницкого. Важное место среди диагностических методов занимает исследование крови на уровень сахара. Исследование должно проводиться натощак с нагрузкой в 100 г сахара. Во время исследования крови врач может зафиксировать следующие варианты кривой:

- гипергликемический (сахар в крови значительно повышен);

- гипогликемический (сахар ниже нормы);

- двугорбовый (резкое понижение уровня сахара в крови сменяется его повышением);

- торпидный (небольшое повышение глюкозы происходит в одной точке).

При гипоталамическом синдроме показана термометрия, которую проводят в трех точках: прямой кишке и подмышечных впадинах. Во время обследования врач фиксирует такие нарушения, как изотермия, гипо- и гипертемия, термоинверсия. Чтобы диагностировать глубинные нарушения в головном мозге, врач применяет метод электроэнцефалографии. Трехдневная проба по Зимницкому призвана в свою очередь зафиксировать изменение потребляемой и выделяемой пациентом жидкости.

Для выявления опухолей, травм, последствий гипоксии, повышенного внутричерепного давления назначают МРТ головного мозга. Крайне важно во время диагностирования заболевания провести исследование гормонов и биохимических показателей. Полученные данные помогут выявить нарушения в обмене веществ. Помимо перечисленных диагностических методик для получения более детальной клинической картины диагноза применяют также УЗИ надпочечников, внутренних органов, щитовидной железы.

Лечение гипоталамического синдрома

Поскольку гипоталамический синдром является очень сложным заболеванием, которое может проявляться в разных формах, его лечение должно происходить под контролем эндокринолога и невролога. Могут также потребоваться консультации других специалистов.

Медикаментозное лечение гипоталамического синдрома включает в себя следующие мероприятия:

- назначение медикаментов, которые влияют на состояние парасимпатического и симпатического тонуса (беллоид), бета-адреноблокаторы (обзидан), холинолитики (платифиллин), адренолитики (пирроксан), ганглиоблокаторы;

- прием психотропных препаратов — анксиолитики (клоназепам, ксанакс) и антидепрессанты (амитриптилин, леривон, прозак);

- общеукрепляющие препараты — витамин С, а также витамины группы В;

- медикаменты для лечения основной болезни, а также медикаменты для дезинтоксикационной терапии.

Основной целью лечения гипоталамического синдрома считается коррекция нарушений функций гипоталамуса. Разумеется, лечение должно быть комплексным. А именно, на первом этапе лечения осуществляется устранение причин, которые вызвали развитие заболевание. Например, это может быть лечение травм и опухолей, санация инфекционных очагов. Если была диагностирована интоксикация наркотиками, алкоголем, пестицидами, то назначается дезинтоксикационная терапия.

Наибольший дискомфорт больным гипоталамическим синдромом приносят кризы. Для их предотвращения врач может назначить следующие медикаменты: пирроксан, эглонил, беллатаминал, антидепрессанты и грандаксин. Для устранения нарушений в обмене веществ подходят такие методы, как витаминотерапия и диетотерапия.

Крайне важно устранить также различные нейроэндокринные нарушения с помощью заместительной терапии, диеты, препаратов-регуляторов нейромедиаторного обмена. Для лечения заболевания врачи также нередко назначают медикаменты, которые улучшают мозговое кровообращение, кальций, витамины группы В.

Стоит также отметить, что по сути гипоталамический синдром является целой системой заболеваний и отдельных симптомов. Поэтому крайне важно выявить ведущий синдром во время диагностики, поскольку от этого и будет зависеть эффективность лечения. К тому же, гипоталамический синдром может проявляться в разных формах.

Поэтому при лечении заболевания необходимо исходить из особенностей каждого отдельного случая. А именно, острые и хронические инфекции требуют срочной рассасывающей и противовоспалительной терапии. В свою очередь посттравматический синдром должен лечиться с помощью цереброспинальной пункции и дегидратации. Для восстановления после нарушения углеводного баланса назначается диета и витаминотерапия. Дополнительными методами лечения, которые показали свою эффективность, считаются иглорефлексотерапия, лечебная гимнастика и физиопроцедуры.

Прогноз гипоталамического синдрома

Поскольку гипоталамический синдром считается очень серьезным и сложным заболеванием, своевременность его диагностирования и лечения играют чрезвычайно важную роль. В случае запоздалой диагностики заболевания, возможны осложнения для организма больного. Прежде всего к ним можно отнести появление артериальной гипертензии. К тому же, на фоне синдрома может развиться сахарный диабет и миокардиодистрофия.

Отдельно стоит сказать и о трудоспособности больного, которая определяется в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. В любом случае на время лечения необходимо максимально ограничить физическое и психическое перенапряжение, а также исключить работу ночью. Существует реальная возможность полной утраты трудоспособности. Однако она возникает исключительно в случае частых кризов, а также в следствие тяжелых и осложненных эндокринных заболеваний. Кстати, в таких случаях больным в зависимости от их профессии может быть назначена III или II группа инвалидности.

Профилактика гипоталамического синдрома

К сожалению, назвать какие-либо определенные специфические профилактические меры для предупреждения возникновения гипоталамического синдрома нельзя. Вся профилактика этого заболевания сводится по сути к правильному образу жизни. Во-первых, необходимо придерживаться принципов здорового полноценного питания, которые предусматривают ограничение употребления животных жиров, а также введение в рацион фруктов и овощей. Во-вторых, стоит ограничить эмоциональные и физические напряжения. Кроме того, желательно включить в рацион продукты, содержащие в больших количества йод.

Источник

В последние годы в медицинской литературе незаслуженно редко публикуются статьи, посвященные проблеме гипоталамического синдрома. На первый взгляд может показаться, что данная патология не требует серьезного отношения со стороны врача, а ее лечение в большинстве случаев ограничивается диетой и назначением витаминов. На самом деле эта точка зрения совершенно не обоснована. Социальная значимость гипоталамического синдрома определяется целым рядом факторов. Это и молодой возраст больных, и быстро прогрессирующее течение заболевания, и выраженные нейроэндокринные нарушения, нередко сопровождающиеся снижением или утратой трудоспособности. Еще большую проблему заболевание составляет в связи с влиянием на репродуктивную функцию женщины, приводя к развитию вторичного поликистоза яичников, эндокринного бесплодия и серьезных акушерских и перинатальных осложнений. В это же время очень многие специалисты, в том числе гинекологи и эндокринологи, имеют смутное представление о современных принципах лечения гипоталамического синдрома, допуская порой грубые и непростительные ошибки. Именно поэтому доклад, который представила заслуженный врач Украины, профессор, доктор медицинских наук Светлана Ивановна Жук в рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндокринной гинекологии» (6-7 февраля, г. Киев), не мог остаться без нашего внимания.

– Гипоталамический синдром репродуктивного возраста, известный также под названием диэнцефального или нейроэндокринного синдрома, представляет собой симптомокомплекс, возникающий при поражении гипоталамической области промежуточного мозга и характеризующийся вегетативными, эндокринными, обменными и трофическими нарушениями.

Следует отметить, что термин «гипоталамический синдром» является более корректным, так как в диэнцефальной области промежуточного мозга, помимо гипоталамуса, локализируются и другие подкорковые структуры, в том числе таламус, эпиталамус, субталамус.

В настоящее время принято считать, что причиной развития гипоталамического синдрома является так называемый гипоталамический стресс, возникающий после искусственных или самопроизвольных абортов, после патологического течения беременности и/или родов.

У здоровых женщин после родов или абортов постепенно происходит нормализация гомеостаза. Нормализуются гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковые взаимосвязи и гонадотропная функция гипофиза, восстанавливаются овуляторные циклы в яичниках. Однако у определенной группы женщин происходит срыв адаптации, развивается гипоталамический стресс, а в дальнейшем – гипоталамический синдром.

Что касается классификации гипоталамического синдрома, то практическое значение имеет разделение по этиологическому принципу, клинической картине и характеру течения заболевания, по его тяжести. В зависимости от этиологического фактора выделяют первичный (вследствие травм ЦНС и нейроинфекции), вторичный (связанный с ожирением) и смешанный гипоталамический синдром. Различают четыре клинические формы заболевания: с преобладанием ожирения, симптомов гиперкортицизма, нейроэндокринных расстройств или нейроциркуляторных нарушений. В диагнозе указывается тяжесть заболевания (легкая, средняя, тяжелая) и характер его течения (прогрессирующее, регрессирующее или рецидивирующее).

В клинической картине гипоталамического синдрома преобладают следующие синдромы:

• вегетативно-сосудистый – 32%,

• обменно-эндокринных нарушений – 27%,

• нервно-мышечный – 10%.

Реже отмечаются нарушения терморегуляции и другие симптомы (около 4%).

О наличии гипоталамического синдрома может свидетельствовать сочетание нескольких признаков: ожирение (ИМТ более 30 кг/м2), ановуляторная гипофункция яичников, нарушения менструального цикла по гипоменструальному типу, умеренный гипертрихоз, пролиферативные процессы эндометрия, тенденция к гипертензии, так называемые диэнцефальные симптомы (головная боль, быстрая утомляемость, гипертермия, полиурия), гипергликемия или нарушенная толерантность к глюкозе, дислипидемия.

Патогенез гипоталамического синдрома до конца не изучен. Не вызывает сомнения его связь с патологическим течением беременности и родов (или абортов). Немаловажную роль в патогенезе гипоталамического синдрома играет и жировая ткань. Она обеспечивает экстрагонадный синтез андрогенов и эстрогенов, уровень которого четко коррелирует с ИМТ. Так, при увеличении ИМТ на 1 кг/м2 отмечается повышение уровня тестостерона на 0,06 ммоль/л. В свою очередь, увеличение этого показателя приводит к усилению экстрагонадного синтеза эстрогенов, играющих не последнюю роль в патогенезе гиперпластических процессов в эндометрии. Висцеральное ожирение вносит весомый вклад в развитие инсулинорезистентости, а в дальнейшем – сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии. В последние годы в медицинской литературе все чаще подчеркивается важная роль ожирения и инсулинорезистентности в патогенезе заболеваний репродуктивной системы женщины, таких как нарушения менструального цикла, бесплодие, синдром поликистозных яичников, гиперплазия эндометрия.

В течении гипоталамического синдрома выделяют две фазы (В.Н. Серов, Т.И. Рубченко). В первой фазе происходит нарушение функции яичников, изменяется синтез половых гормонов и факторов роста, нарушается менструальный цикл. Как правило, после снижения массы тела на фоне диеты и/или медикаментозной терапии у женщины восстанавливаются менструальная функция и фертильность.

Во второй фазе начинаются морфологические изменения тканей яичника, нарушается процесс овуляции. В дальнейшем хроническая ановуляция приводит к кистозной атрезии фолликулов, гиперплазии клеток теки и стромы, формируется вторичный поликистоз яичников. Поликистозные яичники при гипоталамическом синдроме (по данным ультразвукового исследования) увеличены в размерах, имеют гладкую поверхность, утолщенную капсулу, через которую просвечивают множественные мелкие фолликулы диаметром 2-4 мм.

Большинство симптомов при гипоталамическом синдроме носит неспецифический характер, поэтому при наличии указанных выше признаков обязательным является проведение дифференциальной диагностики с целым рядом других патологических состояний. Необходим тщательный анализ анамнестических данных и динамики заболевания. В план обследования пациентки должно быть включено определение лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина, фолликулостимулирующего гормона (ФСК), тестостерона, эстрадиола, кортизола, тиреотропного гормона, тироксина. У всех больных измеряется уровень гликемии натощак, а при необходимости проводится тест на толерантность к глюкозе. Органические изменения диэнцефальной области, в первую очередь опухолевые процессы, помогает выявить рентгенография черепа с проекцией на турецкое седло. Комплекс обследования дополняется электроэнцефалографией или допплерографией сосудов головного мозга, ультразвуковым исследованием органов малого таза, щитовидной железы и надпочечников.

Ведение пациенток с гипоталамическим синдромом осуществляется гинекологом совместно с эндокринологом и невропатологом. Важными направлениями в лечении данной патологии являются санация очагов инфекции, нормализация режима труда и отдыха, диетотерапия и нормализация массы тела.

В случае преобладания нейроэндокринного синдрома назначаются регуляторы нейромедиаторного обмена: дифенин 100 мг 2 раза в день (регулирует дофаминэргический обмен), бромокриптин 2,5-5 мг в день (регулирует дофаминэргический обмен, нормализирует синтез и выделение не только пролактина, но и адренокортикотропного гормона, ЛГ, ФСГ). Эти препараты назначают курсом 3-6 месяцев.

В большинстве случаев необходимо назначение лекарственных средств, улучшающих мозговое кровообращение и биоэлектрическую активность головного мозга, например Кавинтон-форте по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1-2 месяцев. Немаловажным компонентом лечения является и витаминотерапия. Из альтернативных методов может быть использована иглорефлексотерапия.

Определенную роль в лечении гипоталамического синдрома играет дегидратационная терапия. Пациентке может быть назначен Верошпирон в дозе 50-75 мг/сут. Курс лечения составляет от 2 недель до 6 месяцев в зависимости от клинической картины. Верошпирон оказывает не только диуретическое и антигипертензивное действие, но и обладает антиандрогенным эффектом (связывается с рецепторами андрогенов).

На период нормализации массы тела и коррекции метаболических нарушений рекомендуется предохранение от беременности, которая при гипоталамическом синдроме может осложняться тяжелым поздним гестозом. Выбор средства контрацепции у данной категории пациенток во многом обусловлен патогенезом заболевания. Так как в картине гипоталамического синдрома не последнее место занимают нарушения со стороны репродуктивной системы, то наиболее рациональным выбором в этом случае будут микродозированные комбинированные оральные контрацептивы (КОК), (например, Линдинет 20) или гестагены (дидрогестерон) (В.И. Куликов, В.И. Серов, 2007), которые будут оказывать не только контрацептивный, но и терапевтический эффект.

Выбор конкретного препарата осуществляется на основании особенностей клинической картины заболевания, уровней ФСГ и ЛГ, соотношения ЛГ/ФСГ. В первую очередь следует обратить внимание на препараты, которые содержат микродозы этинилэстрадиола (20 мкг в 1 таблетке), обеспечивают минимальную гормональную нагрузку на цикл приема, обладают 100% биодоступностью, не метаболизируются в печени и, что крайне важно при гипоталамическом синдроме, метаболически нейтральны.

При олигоменорее, нормальном или слегка сниженном уровне эстрадиола и индексе ЛГ/ФСГ менее 2 рекомендуется назначение дидрогестерона по 10 мг 2 раза сутки с 16-го дня менструального цикла в течение 10 суток. Курс лечения составляет не менее 6 месяцев.

При олигоменорее на фоне выраженной гипоэстрогении (индекс ЛГ/ФСГ более 2-2,5) рекомендуется прием микродозированных КОК. Оптимальным выбором у пациенток с гипоталамическим синдромом может быть препарат Линдинет 20, который назначается не менее чем на 3-6 месяцев. Этот препарат мы давно используем в своей практике и оценили его высокую эффективность и отличный профиль безопасности.

Именно Линдинет 20 отвечает большинству критериев выбора средства контрацепции при гипоталамическом синдроме. Он является метаболически нейтральным препаратом, не влияет на массу тела, артериальное давление и уровень гликемии. В связи с этим Линдинет 20 можно назначать даже женщинам, страдающим нетяжелыми формами сахарного диабета.

Очень часто при лечении гипоталамического синдрома врачи допускают грубые ошибки. Во-первых, это назначение гормональных препаратов с целью регуляции менструального цикла без адекватного предварительного лечения дисфункции диэнцефальных структур мозга и нормализации массы тела в случае ожирения. Во-вторых, это применение высокодозированных КОК, содержащих более 30 мкг в одной таблетке. Абсолютно недопустимо назначение дексаметазона, который только усугубляет имеющиеся метаболические нарушения, связанные с повышенным уровнем кортизола.

По мнению целого ряда авторов, Линдинет 20 – это и эффективное средство для профилактики гипоталамического синдрома (В.И. Краснопольский, О.Ф. Серова, В.А. Туманова, Н.В. Зароченцева, 2005). Микродозированные КОК (Линдинет 20) с целью профилактики нейроэндокринных нарушений показаны следующим категориям женщин:

• при непродолжительном периоде грудного вскармливания;

• имеющим ожирение;

• при раннем половом созревании;

• с нарушением функции щитовидной железы;

• имеющим сотрясение головного мозга в анамнезе;

• с нейроинфекциями;

• у которых отмечено патологическое течение беременности и родов.

Таким образом, лечение гипоталамического синдрома должно быть индивидуальным, комплексным и продолжительным. Особое место в терапевтической схеме этой категории больных занимают микродозированные КОК. Так, препарат Линдинет 20 может быть рекомендован как пациенткам с гипоталамическим синдромом, так и женщинам после родов, не имеющим противопоказаний к гормональной контрацепции, с целью профилактики послеродового нейроэндокринного синдрома и предохранения от беременности. Препарат может применяться в течение длительного времени, вплоть до планирования следующей беременности, обеспечивая репродуктивное здоровье в межродовом интервале.

Источник