При судорожном синдроме при инфекционно токсическом шоке нужно

Септический шок – это тяжелое патологическое состояние, возникающее при массивном поступлении в кровь бактериальных эндотоксинов. Сопровождается тканевой гипоперфузией, критическим снижением артериального давления и симптомами полиорганной недостаточности. Диагноз ставится на основании общей клинической картины, сочетающей в себе признаки поражения легких, сердечно-сосудистой системы (ССС), печени и почек, централизации кровообращения. Лечение: массивная антибиотикотерапия, инфузия коллоидных и кристаллоидных растворов, поддержание деятельности ССС за счёт введения вазопрессоров, коррекция респираторных нарушений путем ИВЛ.

Общие сведения

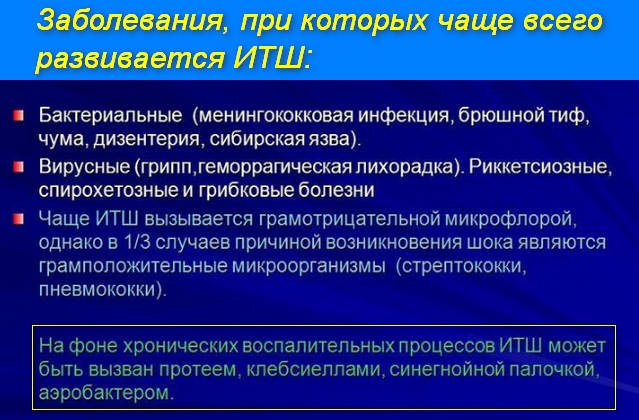

Септический шок (СШ) также называют инфекционно-токсическим (ИТШ). Как самостоятельная нозологическая единица патология впервые была описана в XIX веке, однако полноценное изучение с разработкой специфических противошоковых мер началось не более 25 лет назад. Может возникать при любом инфекционном процессе. Наиболее часто встречается у пациентов хирургических отделений, при менингококковой септицемии, брюшном тифе, сальмонеллезе и чуме. Распространен в странах, где диагностируется наибольшее количество бактериальных и паразитарных заболеваний (Африка, Афганистан, Индонезия). Ежегодно от ИТШ погибает более 500 тысяч человек по всему миру.

Септический шок

Причины

В абсолютном большинстве случаев патология развивается на фоне ослабления иммунных реакций. Это происходит у пациентов, страдающих хроническими тяжелыми заболеваниями, а также у людей пожилого возраста. В силу физиологических особенностей сепсис чаще диагностируется у мужчин. Список самых распространенных заболеваний, при которых могут возникать явления ИТШ, включает в себя:

- Очаги гнойной инфекции. Признаки системной воспалительной реакции и связанных с ней нарушений в работе внутренних органов отмечаются при наличии объемных абсцессов или флегмоны мягких тканей. Риск генерализованного токсического ответа повышается при длительном течении болезни, отсутствии адекватной антибактериальной терапии и возрасте пациента старше 60 лет.

- Длительное пребывание в ОРИТ. Госпитализация в отделение реанимации и интенсивной терапии всегда сопряжена с риском возникновения сепсиса и инфекционного шока. Это обусловлено постоянным контактом с резистентной к антибактериальным препаратам микрофлорой, ослаблением защитных сил организма в результате тяжёлой болезни, наличием множественных ворот инфекции: катетеров, желудочных зондов, дренажных трубок.

- Раны. Нарушения целостности кожных покровов, в том числе возникшие во время операции, существенно повышают риски инфицирования высококонтагиозной флорой. ИТШ начинается у больных с загрязненными ранами, не получивших своевременной помощи. Травматизация тканей в ходе оперативного вмешательства становится причиной генерализованной инфекции только при несоблюдении правил асептики и антисептики. В большинстве случаев септический шок возникает у пациентов, перенесших манипуляции на желудке и поджелудочной железе. Еще одна распространенная причина – разлитой перитонит.

- Приём иммунодепрессантов. Лекарственные средства, угнетающие иммунитет (меркаптопурин, кризанол), используются для подавления реакции отторжения после трансплантации органов. В меньшей степени уровень собственной защиты снижается при употреблении химиотерапевтических средств – цитостатиков, предназначенных для лечения онкологических заболеваний (доксорубицина, фторурацила).

- СПИД. ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа приводит к развитию нетипичного сепсиса, спровоцированного не бактериальный культурой, а грибком рода Candida. Клинические проявления болезни характеризуется малой степенью выраженности. Отсутствие адекватного иммунного ответа позволяет патогенной флоре свободно размножаться.

Возбудитель сепсиса – грамположительные (стрептококки, стафилококки, энтерококки) и грамотрицательные (Enterobacter cloacae, Clostridium pneumoniae) бактерии. Во многих случаях культуры нечувствительны к антибиотикам, что затрудняет лечение пациентов. Септический шок вирусного происхождения в настоящее время вызывает споры специалистов. Одни представители научного мира утверждают, что вирусы неспособны стать причиной патологии, другие – что внеклеточная форма жизни может спровоцировать системную воспалительную реакцию, являющуюся патогенетической основой ИТШ.

Патогенез

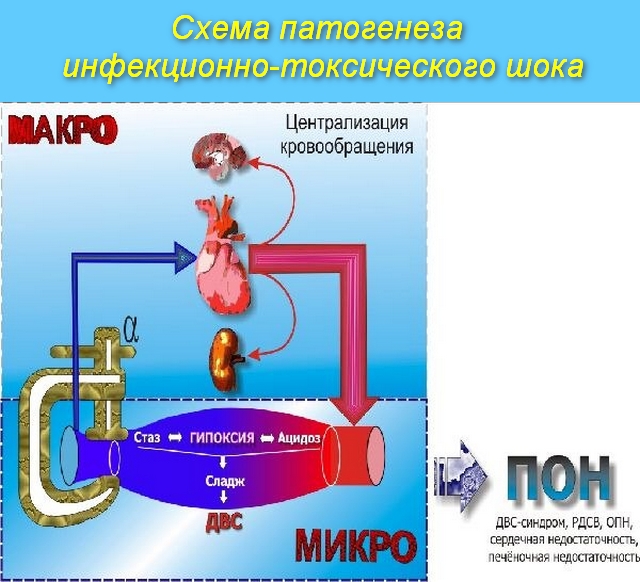

В основе симптомов лежит неконтролируемое распространение медиаторов воспаления из патологического очага. При этом происходит активация макрофагов, лимфоцитов и нейтрофилов. Возникает синдром системного воспалительного ответа. На фоне этого снижается периферический сосудистый тонус, объем циркулирующей крови падает за счет повышения проницаемости сосудов и застоя жидкости в микроциркуляторном русле. Дальнейшие изменения обусловлены резким уменьшением перфузии. Недостаточное кровоснабжение становится причиной гипоксии, ишемии внутренних органов и нарушения их функции. Наиболее чувствителен головной мозг. Кроме того, ухудшается функциональная активность легких, почек и печени.

Помимо СВР в формировании септического шока важную роль играет эндогенная интоксикация. В связи со снижением работоспособности экскреторных систем в крови накапливаются продукты нормального обмена веществ: креатинин, мочевина, лактат, гуанин и пируват. Во внутренних средах повышается концентрация промежуточных результатов окисления липидов (скатол, альдегиды, кетоны) и бактериальных эндотоксинов. Всё это вызывает тяжелые изменения гомеостаза, расстройства кислотно-щелочного баланса, нарушения в работе рецепторных систем.

Классификация

Шоковое состояние классифицируется по патогенетическому и клиническому принципу. Патогенетически болезнь может быть «теплой» и «холодной». Тёплый шок характеризуется увеличением сердечного выброса на фоне снижения общего сосудистого тонуса, эндогенной гиперкатехоламинемией и расширением внутрикожных сосудов. Явления органной недостаточности выражены умеренно. Холодная разновидность проявляется снижением сердечного выброса, резким ослаблением тканевой перфузии, централизацией кровообращения и тяжелой ПОН. По клиническому течению септический шок подразделяется на следующие разновидности:

- Компенсированный. Сознание ясное, сохранное, больной заторможен, но полностью контактен. Артериальное давление незначительно снижено, уровень САД не меньше 90 мм ртутного столба. Выявляется тахикардия (PS <100 уд/мин). Субъективно пациент ощущает слабость, головокружение, головную боль и снижение мышечного тонуса.

- Субкомпенсированный. Кожа бледная, тоны сердца глухие, ЧСС достигает 140 ударов в минуту. САД <90 мм. рт. ст., Дыхание учащенное, одышка до 25 движений/мин. Сознание спутанное, больной с задержкой отвечает на вопросы, плохо понимает, что происходит вокруг, где он находится. Речь тихая, медленная, неразборчивая.

- Декомпенсированный. Выраженное угнетение сознания. Пациент отвечает односложно, шепотом, часто со 2-3 попытки. Двигательная активность практически отсутствует, реакция на боль слабая. Кожа цианотичная, покрыта липким холодным потом. Тоны сердца глухие, пульс на периферических артериях не определяется или резко ослаблен. ЧДД до 180 уд/мин, ЧСС 25-30, дыхание поверхностное. АД ниже 70/40, анурия.

- Терминальный (необратимый). Сознание отсутствует, кожа мраморного оттенка или серая, покрытая синюшными пятнами. Дыхание патологическое по типу Биота или Куссмауля, ЧДД снижается до 8-10 раз/минуту, иногда дыхание полностью прекращается. САД менее 50 мм рт. столба. Мочеотделение отсутствует. Пульс с трудом пальпируется даже на центральных сосудах.

Симптомы септического шока

Один из определяющих признаков ИТШ – артериальная гипотония. Восстановить уровень АД не удается даже при адекватном объеме инфузии (20-40 мл/кг). Для поддержания гемодинамики необходимо использовать прессорные амины (допамин). Отмечается острая олигурия, диурез не превышает 0,5 мл/кг/час. Температура тела достигает фебрильных значений – 38-39° C, плохо снижается с помощью антипиретиков. Для предупреждения судорог, вызванных гипертермией, приходится применять физические методы охлаждения.

90% случаев СШ сопровождается дыхательной недостаточностью различной степени тяжести. Пациенты с декомпенсированным и терминальным течением болезни нуждаются в аппаратной респираторной поддержке. Печень и селезенка увеличены, уплотнены, их функция нарушена. Может отмечаться атония кишечника, метеоризм, стул с примесью слизи, крови и гноя. На поздних стадиях возникают симптомы диссеминированного внутрисосудистого свертывания: петехиальная сыпь, внутреннее и наружное кровотечения.

Осложнения

Септический шок приводит к ряду тяжелых осложнений. Наиболее распространённым из них считается полиорганная недостаточность, при которой нарушается функция двух и более систем. В первую очередь страдает ЦНС, легкие, почки и сердце. Несколько реже встречается поражение печени, кишечника и селезенки. Летальность среди пациентов с ПОН достигает 60%. Часть из них погибает на 3-5 сутки после выведения из критического состояния. Это обусловлено органическими изменениями во внутренних структурах.

Еще одним распространенным последствием ИТШ являются кровотечения. При формировании внутримозговых гематом у пациента развивается клиника острого геморрагического инсульта. Скопление экстравазата в других органах может приводить к их сдавлению. Уменьшение объема крови в сосудистом русле потенцирует более значимое снижение артериального давления. ДВС на фоне инфекционно-токсического шока становится причиной гибели пациента в 40-45% случаев. Вторичное поражение органов, спровоцированное микротромбозами, возникающими на начальном этапе формирования коагулопатии, отмечается практически у 100% больных.

Диагностика

Диагноз устанавливается врачом анестезиологом-реаниматологом. Предположение строится на клинических данных, однако с точностью определить имеющееся состояние можно только при наличии результатов аппаратного и лабораторного исследований. При подозрении на септический шок все анализы делаются в экстренном режиме, «по cito». Реанимационные мероприятия следует начинать, не дожидаясь окончания работы вспомогательных служб. Комплексное обследование, необходимое для определения и подтверждения ИТШ, включает в себя:

- Осмотр и физикальное исследование. Реализуется непосредственно лечащим врачом. Специалист обнаруживает характерные клинические признаки шокового состояния. Для этого проводится тонометрия, визуальная оценка цвета кожных покровов, особенностей дыхательных движений, подсчет пульса и ЧДД, аускультация сердца и легких. При подозрении на наличие осложнений необходима оценка неврологического статуса на предмет симптоматики кровоизлияния в мозг.

- Аппаратное исследование. Имеет вспомогательное значение. Пациенту показан контроль состояния с использованием анестезиологического монитора. На экран устройства выводится информация о величине артериального давления, частоте сердечных сокращений, степени насыщения крови кислородом (при легочной недостаточности SpO2<90%) и коронарном ритме. На фоне нарушений дыхания и токсического поражения миокарда может отмечаться тахикардия, аритмия и блокады внутрисердечной проводимости.

- Лабораторное исследование. Позволяет выявить имеющиеся нарушения гомеостаза, сбои в работе внутренних органов. У пациентов с шоком септического происхождения обнаруживается повышенный уровень креатинина (> 0,177 ммоль/л), билирубина (>34,2 мкмоль/л), лактата (>2 ммоль/л). О нарушении коагуляции свидетельствует тромбоцитопения (<100 × 10⁹/л). При прогрессирующей анемии эритроциты составляют 1,5-2,5 миллиона в 1 мм3, гемоглобин ниже 90 г/л. pH венозной крови <7,3 (метаболический ацидоз).

Лечение септического шока

Пациентам показана интенсивная терапия. Лечение проводят в отделениях ОРИТ с использованием методов аппаратной и медикаментозной поддержки. Лечащий врач – реаниматолог. Может потребоваться консультация инфекциониста, кардиолога, гастроэнтеролога и других специалистов. Требуется перевод больного на искусственную вентиляцию лёгких, круглосуточное наблюдение среднего медицинского персонала, парентеральное кормление. Смеси и продукты, предназначенные для введения в желудок, не используются. Все методы воздействия условно делятся на патогенетические и симптоматические:

- Патогенетическое лечение. При подозрении на наличие сепсиса больному назначают антибиотики. Схема должна включать в себя 2-3 препарата различных групп, обладающих широким спектром действия. Подбор медикамента на начальном этапе проводят эмпирическим путем, в соответствии с предполагаемой чувствительностью возбудителя. Одновременно с этим производят забор крови на стерильность и восприимчивость к антибиотикам. Результат анализа готовится в течение 10 дней. Если к этому времени подобрать эффективную лекарственную схему не удалось, следует использовать данные исследования.

- Симптоматическое лечение. Подбирается с учетом имеющейся клинической картины. Обычно больные получают массивную инфузионную терапию, глюкокортикостероиды, инотропные средства, антиагреганты или гемостатики (в зависимости от состояния свертывающей системы крови). При тяжелом течении болезни используют препараты крови: свежезамороженную плазму, альбумин, иммуноглобулины. Если пациент находится в сознании, показано введение анальгетических и седативных лекарств.

Прогноз и профилактика

Септический шок имеет неблагоприятный прогноз для жизни. При субкомпенсированном течении погибает около 40% больных. Декомпенсированная и терминальная разновидности оканчиваются гибелью 60% пациентов. При отсутствии своевременной медицинской помощи смертность достигает 95-100%. Часть больных умирает через несколько дней после устранения патологического состояния. Профилактика ИТШ заключается в своевременном купировании очагов инфекции, грамотном подборе антибиотикотерапии у хирургических больных, соблюдении антисептических требований в отделениях, занимающихся инвазивным манипуляциями, поддержке адекватного иммунного статуса у представителей ВИЧ-инфицированной прослойки населения.

Источник

Возникновение инфекционно-токсического шока требует неотложной помощи медицинского персонала, так как это состояние характеризуется каскадным комплексом патологических реакций жизненно важных органов, которые приводят к летальному исходу.

Инфекционно-токсический шок (ИТШ) – состояние, которое характеризуется резким снижением показателей артериального давления. Шок возникает как осложнение болезни, вызванной токсическим воздействием инфекционных микроорганизмов. Синдром является следствием воздействия вирусов, которые нарушают функционирование сердца, сосудов, дыхания, нервной системы.

Патологическое состояние требует немедленного купирования медикаментозными средствами, иначе развития необратимых изменений в организме не избежать.

Причины возникновения шокового состояния

Все вирусные микроорганизмы вырабатывают токсические вещества, отравляющие организм. Однако к шоковому состоянию приводят лишь некоторые из них. Чаще всего случаи возникновения ИТШ фиксируются при поражении организма микроорганизмами, имеющими белковую природу. Связана такая закономерность с 2 причинами:

- На большой поверхностной площади белка располагается больше антигенов, молекул, которые вызывают ответ иммунной системы;

- В белке содержится несколько центров ферментов, каждый из которых оказывает патогенное воздействие на организм.

По этой причине ИТШ состояние чаще всего провоцируют стафилококки и стрептококки. Стафилококки синтезируют белки, связывающие иммуноглобулины и разрушающие коллаген. Стрептококки разрушают кровяные тельца, полностью растворяя их.

Однако следует отметить, что инфекционный процесс, приводящий к шоку, развивается и при других заболеваниях. Перечислим патологические факторы, которые вызывают ИТШ:

- Пневмония;

- Синусит;

- Менингит;

- Острый средний отит;

- Вскрытие абсцесса после травмы;

- Перитонит;

- Септический аборт;

- Тонзиллит;

- Эндокардит.

Наличие данных патологий не является обязательным условием развития шокового состояния. Чтобы возникла патология, нужно наличие одного из следующих факторов:

- Большие патогенные возможности возбудителя;

- Слабая иммунная система;

- Несвоевременное обращение к медицинскому персоналу;

- Большое количество инфицирующей дозировки патогенного возбудителя;

- Неправильно выбранная лечебная тактика.

В отдельную группу нужно выделить инфекции, при первых проявлениях которых токсический шок (особенно у детей) возникает наиболее часто. Это менингококковая болезнь. Она опасна для малышей в раннем возрасте. Так, один из ее подвидов (менингококцемия) вызывает нарушение в гемодинамике и работе надпочечников. В данном случае симптомы и лечение будут отличаться от привычных схем.

Следует отметить состояния, в процессе развития которых также есть незначительный риск возникновения ИТШ:

- Инфекционное осложнение после хирургических операций;

- Повреждения открытого типа (раны и ожоги);

- ВИЧ;

- Послеродовый сепсис;

- Инфекции кишечника;

- Дерматит, вызванный инфекционным процессом;

- Внутривенное введение наркотиков.

Это интересно!

Действию ИТШ подвержены даже женщины, которые регулярно используют тампоны. Риск минимален, но такие случаи были зафиксированы.

Специфика клинических проявлений

Состояние инфекционного шока возникает как ответ организма на структурные клеточные компоненты бактерий или вирусов, которые проникли в кровь в значительном количестве. Их фрагменты заставляют лейкоциты активироваться настолько, что организм «запускает» неконтролируемый выпуск биологически активных веществ. Их называют цитокины.

У здорового человека цитокины играют защитную роль, помогая поддерживать баланс в организме. Однако в случае с ИТШ их появляется так много, что они становятся агрессивны к органам и системам. Точка соприкосновения агрессоров – стенка сосудов. А так как сосудистая сеть пересекает все органы, цитокины имеют возможность проникнуть и поразить каждый из них.

Самые незавидные позиции у легких: именно через них происходит транспортировка всех запасов крови в организме. Пытаясь «отфильтровать» токсины, они поражаются больше других органов. Почки – занимают второе место по интоксикации, затем поражается сердце и сосуды.

Признаков инфекционного поражения несколько. Они определяются во время визуального осмотра:

- Диагностированное заболевание инфекционного характера.

- Главный показатель шокового состояния проявляется снижением артериального давления. Особое внимание уделяют систолическому показателю. Его падение на 30% от обычных показателей является сигналом о наступлении шока.

- При повышенной температуре тела отмечается боль в горле и ломота костей.

- Тахикардия.

- Снижение количества мочеиспускания.

- Кожа холодная и липкая, имеет бледный, почти белый оттенок.

- Сознание пациента спутанное, начинается частая рвота, обмороки.

- Больной находится в постоянном состоянии тревожности.

- На подошвенных частях стопы, ладонях и в подмышечной впадине появляется мелкая сыпь. Слизистые и кожа становятся красными.

- Усиление боли в инфицированном участке.

Любой из этих признаков является сигналом к немедленной госпитализации. Стремительное развитие патологии без медицинского вмешательства приведет к летальному исходу уже через 1-2 суток.

Через 10-12 часов после «запущенного» процесса интоксикации к приведенным выше симптомам добавятся следующие:

- Заражение крови;

- На ногах и руках кожа шелушится;

- Полное отмирание клеток кожи.

Симптоматика будет иметь определенные черты в зависимости от количества и степени повреждения органов.

Выделяют 4 стадии инфекционно-токсического шока, каждая из которых имеет свои особенности.

- Стадия 1. Компенсированный период.

Температурные показатели тела стремительно и резко повышаются до 39 градусов. Наблюдается учащенность дыхания и пульса, однако эти показатели могут на непродолжительное время приходить в норму. Пациент испытывает беспокойство, у него болит голова.

- Стадия 2. Развитие компенсированного периода.

Снижение показателей артериального давления, причем диастолические данные могут не прослушиваться вообще. При ярко выраженной тахикардии очень слабый пульс. Пациент вял и апатичен. Отекает лицо и сбивается дыхание.

Появляются признаки недостаточности кровообращения: кожа становится холодной и влажной, синеет.

- Стадия 3. Субкомпенсированный период.

Человек постоянно находится на грани потери сознания. Пульс нитевидный на фоне усиливающейся тахикардии. Показатели артериального давления и температуры тела достигают критически низких показателей, полное отсутствие выделения мочи. Кожа покрывается пятнами, напоминающими синяки. Ноги, руки и ногти становятся синими.

Лицо пациента напоминает маску, суженные зрачки не реагируют на свет. Появляется судорожный синдром.

- Стадия 4. Агония

У пациента отсутствует сознание, увеличивается проявление судорожного синдрома. Кожные покровы приобретают землистый цвет.

Степени инфекционного поражения могут несколько отличаться в зависимости от причины, вызвавшей патологию.

Обратите внимание!

Специфическое проявление интоксикации, которое указывает на развитие ИТШ, – мелкие точки красного цвета на теле, которые напоминают солнечные ожоги.

У малышей симптоматика развивается быстрее. У них практически сразу наблюдается резкое повышение температурных показателей тела до критических отметок, рвота и судорожный синдром.

Необходимость доврачебной помощи

Мы уже упоминали, что неотложная помощь при инфекционно-токсическом шоке оказывается медицинским персоналом в условиях реанимации, так как без медикаментозного вмешательства ситуацию исправить нельзя. Однако именно родные и близкие пациента должны вовремя распознать развитие критической ситуации, чтобы обратиться за помощью к профессионалам.

До приезда специалистов нужно выполнять такой алгоритм последовательных действий:

- Освободить человека от давящих элементов одежды;

- Обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении;

- Приподнять голову больному;

- Согреть его ноги с помощью грелок;

- Если пациент в сознании, давать ему пить много теплой воды;

- Регулярно отслеживать показатели температуры тела и артериального давления, пульса и сердцебиения;

- В случае открывшейся рвоты следить за тем, чтобы массы не попали в пищевод, регулярно очищая полость рта от них;

- Если присутствует судорожный синдром, оградить пациента от падений и ушибов;

- При высоких температурных показателях допускается использовать жаропонижающие препараты;

- При отсутствии жизненно важных функций проводят реанимационные действия.

Больше помочь больному на этапе до госпитализации не представляется возможным.

Действия медиков, оказывающих неотложную помощь при инфекционно-токсическом шоке, выполняются в такой последовательности. После использования кислородной маски, с помощью которой достигается обогащение организма пациента кислородом, начинают введение медикаментозных препаратов:

- Раствор натрия хлорида;

- Глюкокортикоиды;

- Глюкоза с инсулином;

- Альбумин;

- Эуфиллин.

Затем больного в срочном порядке госпитализируют, так как выявить причины заболевания и назначить их лечение можно только в стационарных условиях.

Специфика лечебной тактики

После госпитализации пациента лечение начинают до проведения диагностических исследований. Связано это с высокой скоростью развития патологии. Поэтому диагностику проводят параллельно с медикаментозными назначениями.

Терапия инфекционно-токсического шока предусматривает использование таких медикаментозных средств:

- Гормоны;

- Растворы физиологического и полиионного свойства;

- Антибиотики.

Главным условием при лечении ИТШ является санация инфекционных очагов. В случае необходимости для их устранения используют хирургическое вмешательство.

Остальные лечебные методики используются исключительно по показаниям. Однако, учитывая высокую вероятность смертельного исхода, лечение проводят только в реанимационных условиях.

Профилактические действия

Если развивающаяся патология была обнаружена вовремя, прогноз на выздоровление благоприятный. Однако куда важнее не допустить такое опасное состояние. Для этого нужно соблюдать простые правила профилактики:

- Отказаться от вредных привычек;

- Укреплять иммунную систему;

- Выполнять все врачебные предписания, вылечивая до конца инфекционные заболевания;

- При повреждениях кожных покровов обрабатывать раны антисептиком.

Своевременное обращение за медицинской помощью при инфекционных патологиях сведет к минимуму риск возникновение ИТШ.

Источник