Псевдобульбарный синдром лечение в москве

Псевдобульбарный паралич (супрануклеарный бульбарный паралич)– синдром, характеризующийся параличом мышц, иннервируемых V,VII, IX, X, XII краниальными нервами, в результате двустороннего поражения корково-ядерных путей к ядрам этих нервов. При этом страдают бульбарные функции, преимущественно артикуляция, фонация, глотание и жевание (дизартрия, дисфония, дисфагия). Но в отличие от бульбарного паралича не наблюдаются атрофии мышц и имеют место рефлексы орального автоматизма: повышенный хоботковый рефлекс; появляется назо-лабиальный рефлекс Аствацатурова; рефлекс Оппенгейма (сосательные движения в ответ на штриховое раздражение губ), дистантно-оральные и некоторые другие аналогичные рефлексы, а также патологический смех и плач. Исследование глоточного рефлекса менее информативно.

Основные причины псевдобульбарного паралича:

1. Сосудистые заболевания, поражающие оба полушария (лакунарное состояние при гипертонической болезни, атеросклерозе; васкулиты).

2. Перинатальная патология и родовая травма в том числе.

3. Врождённый билатеральный околоводопроводный синдром.

4. Черепно-мозговая травма.

5. Эпизодический псевдобульбарный паралич при эпилептиформном оперкулярном синдроме у детей.

6. Дегенеративные заболевания с поражением пирамидных и экстрапирамидных систем: БАС, первичный боковой склероз, семейная спастическая параплегия (редко), ОПЦА, болезнь Пика, Крейтцфельдта-Якоба болезнь, прогрессирующий супрануклеарный паралич, болезнь Паркинсона, множественная системная атрофия, другие экстрапирамидные заболевания.

7. Демиелинизирующие заболевания.

8. Последствия энцефалита или менингита.

9. Множественная или диффузная (глиома) неоплазма.

10. Гипоксическая (аноксическая) энцефалопатия («болезнь оживлённого мозга»).

11. Другие причины.

Сосудистые заболевания

Сосудистые заболевания, поражающие оба полушария – самая частая причина псевдобульбарного паралича. Повторные ишемические нарушения мозгового кровообращения, обычно у лиц старше 50 лет, при гипертонической болезни, атеросклерозе, васкулитах, системных заболеваниях, болезнях сердца и крови, множественных лакунарных инфарктах мозга и т.д., как правило, приводят к картине псевдобульбарного паралича. Последний может иногда развиваться и при однократном инсульте, по-видимому, в силу декомпенсации скрытой сосудистой мозговой недостаточности в другом полушарии. При сосудистом псевдобульбарном параличе последний может сопровождаться гемипарезом, тетрапарезом или двусторонней пирамидной недостаточностью без пареза. Выявляется сосудистое заболевание головного мозга, обычно подтверждаемое картиной МРТ.

Перинатальная патология и родовая травма

В силу перинатальной гипоксии или асфиксии, а также родовой травмы, могут развиваться разнообразные формы детского церебрального паралича (ДЦП) с развитием спастико-паретических (диплегических, гемиплегических, тетраплегических), дискинетических (главным образом дистонических), атактических и смешанных синдромов, в том числе с картиной псевдобульбарного паралича. Помимо перивентрикулярной лейкомаляции у этих детей часто имеет место односторонний геморрагический инфаркт. Более половины этих детей обнаруживают симптомы отставания в психическом развитии; примерно у одной трети развиваются эпилептические припадки. В анамнезе обычно имеются указания на перинатальную патологию, задержку психомоторного развития а в неврологическом статусе выявляются резидуальные симптомы перинатальной энцефалопатии.

Дифференциальный диагноз детского церебрального паралича включает некоторые дегенеративные и наследственные метаболические расстройства (глутаровая ацидурия I типа; недостаточность аргиназы; допа-респонсивная дистония; гиперэкплексия (с ригидностью); Леша-Нихана болезнь), а также прогрессирующую гидроцефалию, субдуральную гематому. МРТ обнаруживает те или иные нарушения в мозге почти у 93 % больных ДЦП.

Врождённый билатеральный водопроводный синдром

Этот дефект встречается в детской неврологической практике. Он приводит (как и врождённый билатеральный склероз гиппокампа) к выраженному нарушению речевого развития, которое иногда даже имитирует детский аутизм и картине псевдобульбарного паралича (главным образом с речевыми нарушениями и дисфагией). Отставание в психическом развитии и эпилептические припадки наблюдаются примерно в 85 % случаев. МРТ обнаруживает мальформацию околосильвиевых извилин.

Тяжёлая черепно-мозговая травма (ЧМТ)

Тяжёлая черепно-мозговая травма у взрослых и детей часто приводит к различным вариантам пирамидного синдрома (спастический моно-, геми-, три- и тетрапарез или плегия) и псевдобульбарным расстройствам с грубыми нарушениями речи и глотания. Связь с травмой в анамнезе не оставляет повода для диагностических сомнений.

Эпилепсия

Описан эпизодический псевдобульбарный паралич при эпилептиформном оперкулярном синдроме у детей (приступообразная оральная апраксия, дизартрия и слюнотечение), наблюдаемом в медленной фазе ночного сна. Диагноз подтверждается эпилептическими разрядами в ЭЭГ во время ночного приступа.

Дегенеративные заболевания

Многие дегенеративные заболевания, протекающие с вовлечением пирамидных и экстрапирамидных систем, могут сопровождаться псевдобульбарным синдромом. К таким заболеваниям относятся боковой амиотрофический склероз, прогрессирующий супрануклеарный паралич (эти формы как причина псевдобульбарного синдрома встречаются чаще других) первичный боковой склероз, семейная спастическая параплегия (редко приводит к выраженному псевдобульбарному синдрому), болезнь Пика, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм, множественная системная атрофия, реже – другие экстрапирамидные заболевания.

Демиелинизирующие заболевания

Демиелинизирующие заболевания часто вовлекают кортико-бульбарные пути с двух сторон, приводя к псевдобульбарному синдрому (рассеянный склероз, постинфекционный и поствакцинальный энцефаломиелит, прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, подострый склерозирующий панэнцефалит, комплекс СПИД-деменция, адренолейкодистрофия).

В эту же группу («болезни миелина») можно отнести метаболические болезни миелина (болезнь Пелициус-Мерцбахера, болезнь Александера, метахроматическая лейкодистрофия, глобоидная лейкодистрофия).

Последствия энцефалита и менингита

Энцефалиты, менингиты и менингоэнцефалиты наряду с другими неврологическими синдромами, могут включать в свои проявления и псевдобульбарный синдром. Всегда выявляются симптомы основного инфекционного поражения головного мозга.

Множественная или диффузная глиома

Некоторые варианты глиомы ствола головного мозга проявляются вариабельной клинической симптоматикой в зависимости от её локализации в пределах каудальных, средних (варолиев мост) или оральных отделов ствола головного мозга. Чаще всего эта опухоль начинается в детстве (в 80 % случаев до 21 года) с симптомов вовлечения одного или более краниальных нервов (чаще VI и VII с одной стороны), прогрессирующего гемипареза или парапареза, атаксии. Иногда проводниковые симптомы предшествуют поражению краниальных нервов. Присоединяются головные боли, рвота, отёк на глазном дне. Развивается псевдобульбарный синдром.

Дифференциальный диагноз с понтинной формой рассеянного склероза, сосудистой мальформацией (обычно кавернозная гемангиома) и стволовым энцефалитом. В дифференциальном диагнозе существенную помощь оказывает МРТ. Важно разграничивать фокальную и диффузную форму глиомы (астроцитомы).

Гипоксическая (аноксическая) энцефалопатия

Гипоксическая энцефалопатия с серьёзными неврологическими осложнениями характерна для больных, переживших реанимационные мероприятия после асфиксии, клинической смерти, длительного коматозного состояния и т.п. Последствия тяжёлой гипоксии, помимо длительной комы в остром периоде, включают несколько клинических вариантов, в том числе деменцию с (или без) экстрапирамидными синдромами, мозжечковую атаксию, миоклонические синдромы, корсаковский амнестический синдром. Отдельно рассматривается отсроченная постаноксическая энцефалопатияс плохим исходом.

Иногда встречаются больные с гипоксической энцефалопатией, у которых стойкие остаточные явления заключаются в преимущественной гипокинезии бульбарных функций (гипокинетическая дизартрия и дисфагия) на фоне минимально выраженной или полностью регрессирующей общей гипокинезии и гипомимии (этот вариант псевдобульбарных расстройств называют «экстрапирамидным псевдобульбарным синдромом» или “псевдопсевдобульбарным синдромом”). Эти пациенты не имеют никаких нарушений в конечностях и туловище, но инвалидизированы в связи с вышеуказанными проявлениями своеобразного псевдобульбарного синдрома.

Другие причины псевдобульбарного синдрома

Иногда псевдобульбарный синдром проявляется как составная часть более экстенсивных неврологических синдромов. Например, псевдобульбарный синдром в картине центрального миелинолиза моста (злокачественное новообразование, печёночная недостаточность, сепсис, алкоголизм, хроническая почечная недостаточность, лимфома, кахексия, тяжёлая дегидратация и электролитные нарушения, геморрагический панкреатит, пеллагра) и перекрывающегося с ним синдрома “запертого человека” (окклюзия основной артерии, черепно-мозговая травма, вирусный энцефалит, поствакцинальный энцефалит, опухоль, геморрагия, центральный миелинолиз моста).

Центральный миелинолиз моста – редкий и потенциально летальный синдром, который проявляется быстрым развитием тетраплегии (на фоне соматического заболевания или энцефалопатии Вернике), и псевдобульбарного паралича в связи с демиелинизацией центральных отделов моста, которая видна на МРТ и в свою очередь может приводить к синдрому «запертого человека». Синдром «запертого человека» (синдром «изоляции», синдром де-эфферентации) – состояние, при котором избирательная надъядерная двигательная деэффереитация приводит к параличу всех четырёх конечностей и каудальных отделов черепно-мозговой иннервации без нарушения сознания. Синдром проявляется тетраплегией, мутизмом (афония и анартрия псевдобульбарного происхождения) и невозможностью глотать при сохранном сознании; при этом возможность общения ограничена лишь вертикальными движениями глаз и век. КТ или МРТ обнаруживают деструкцию медиовентральной части варолиева моста.

Источник

Псевдобульбарный синдром развивается при нарушении высшей регуляции моторных нервных ядер в продолговатом мозге (bulbus cerebri). Это центры 9, 10 и 12 пар черепно-мозговых нервов. Многие нервные пути в головном мозге имеют частичный или полный перекрест. Поэтому полное исчезновение контролирующих импульсов возможно при двустороннем поражении лобных отделов коры головного мозга или при обширном повреждении корково-ядерных, подкорковых нервных путей. Поэтому, оставшиеся без центрального регулирования ядра начинают работать автономно, что вызывает следующие явления:

- Дисфония (глухой, низкий, тихий голос)

- Дисфагия (нарушение глотания)

- Дизартрия (нарушение артикуляции, речь нечеткая)

- Непроизвольные стереотипные гримасы с имитацией эмоциональных реакций (насильственный плач, значительно реже смех)

- Активируются глубокие безусловные рефлексы орального автоматизма, которые в норме могут быть обнаружены только у младенцев

- Сохраняется функция дыхательных мышц и сердца, то есть жизненно важные акты остаются неизменными;

В формировании таких изменений принимают участие сами ядра продолговатого мозга, мозжечок, ствол мозга, лимбическая система и множество путей между отдельными подкорковыми структурами головного мозга.

Причины псевдобульбарного синдрома:

- сосудистые заболевания, поражающие обе гемисферы головного мозга (васкулит, атеросклероз, гипертонические лакунарные инфаркты мозга);

- черепно-мозговые травмы;

- повреждение головного мозга из-за тяжелой гипоксии;

- эпилептоформный синдром у детей (может произойти единичный эпизод паралича);

- демиелинизирующие расстройства;

- болезнь Пика;

- билатеральный перисильвиев синдром;

- мультисистемная атрофия;

- внутриутробная патология или родовая травма у новорожденных детей;

- генетические нарушения (латеральный амиотрофический склероз, оливопонтоцеребеллярные дегенерации, болезнь Крейтцфельдта – Якоба, семейная спастическая параплегия и др.);

- болезнь Паркинсона;

- глиома;

- неврологические состояния после воспаления мозга и его оболочек.

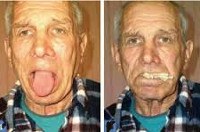

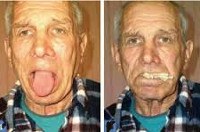

Чаще всего псевдобульбарный синдром развивается при хронических прогрессирующих заболеваниях, но он может возникнуть и при остром кислородном голодании обширных зон головного мозга. Псевдобульбарный синдром характеризуется сочетанием нарушения глотания, речи, появлением насильственных гримас (смеха и плача) и симптомов орального автоматизма. Появление поперхивания и пауз перед началом глотания объясняется парезом (слабостью) мышц глотки и мягкого неба. При этом нарушения симметричные и не столь грубы, как при бульбарном параличе. Отсутствуют явления атрофии и подергиваний пораженных мышц. А глоточный рефлекс сохранен или даже повышен. Нарушения речи при псевдобульбарном синдроме касается только произношения – речь становится нечеткой, смазанной дизартричной. Причина в параличе или спастическом тонусе мышц. Кроме того, голос становится глухим, тихим – дисфония. В состав синдрома всегда входят симптомы орального автоматизма. Сам пациент может их не замечать, эти признаки обнаруживаются при неврологическом осмотре. Легкое раздражение определенных зон приводит к сокращению подбородочных или периоральных мышц. Эти движения напоминают сосание или поцелуй. К примеру, такая реакция появляется после прикосновения к ладони или углу рта, при постукивании по спинке носа. А при легком ударе по подбородку сокращаются жевательные мышцы, закрывая приоткрытый рот. Характерно возникновение насильственного плача, реже смеха. Так называют характерные кратковременные сокращения мимических мышц, сходные с эмоциональными реакциями. Эти непроизвольные гримасы не связаны с какими-либо впечатлениями, не могут быть прекращены усилием воли. Нарушаются и произвольные движения лицевой мускулатуры, из-за чего человек может открывать рот при просьбе зажмурить глаза.

Псевдобульбарный синдром не является изолированным проявлением заболевания, он возникает в рамках неврологического заболевания, явившегося его причиной. Общая клиническая картина зависит от вида патологии. Например, для поражения лобных долей характерны эмоционально-волевые нарушения. Человек при этом может становиться малоактивным, безынициативным или, наоборот, расторможенным в своих желаниях. Дизартрия часто сочетается со снижением памяти и речевыми расстройствами (афазией). При поражении подкорковых зон нередко возникают разнообразные двигательные нарушения.

Лечение

Так как псевдобульбарный синдром является следствием определенного заболевания, то в первую очередь необходимо лечить основную патологию. Если это гипертоническая болезнь, дисциркуляторная энцефалопатия, последствия инсультов, назначают гипотензивную и сосудистую терапию. При специфических васкулитах (сифилитическом, туберкулезном) обязательно используют противомикробные средства, антибиотики. При этом лечение может проводиться совместно с узкими специалистами – дерматовенерологом или фтизиатром.

Помимо специализированной терапии назначаются препараты для улучшения микроциркуляции в головном мозге, нормализации работы нервных клеток и улучшения передачи нервных импульсов. Для этого используются различные сосудистые, метаболические и ноотропные средства, антихолинэстеразные препараты.

Нет универсального средства для лечения псевдобульбарного синдрома. Врач подбирает индивидуальную схему комплексной терапии с учетом всех имеющихся нарушений. При этом в дополнение к медикаментозному лечению могут быть использованы специальные упражнения для пораженных мышц, дыхательная гимнастка по Стрельниковой, физиотерапия. При нарушении речи эффективны занятия с логопедом, специальный массаж.

К сожалению, полностью излечиться от псевдобульбарного синдрома как правило невозможно, так как такие нарушения возникают при выраженных двусторонних поражениях головного мозга, которые нередко сопровождаются утратой многих нейронов и разрушением нервных путей. Однако лечение позволяет компенсировать нарушения, а реабилитационные занятия помогут человеку адаптироваться к возникшим изменениям. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями доктора, ведь важно замедлить прогрессирование основного заболевания и сохранить нервные клетки.

Источник

Описание

Прогрессирующий бульбарный паралич — постепенно развивающееся нарушение функции бульбарной группы каудальных черепно-мозговых нервов, обусловленное поражением их ядер и/или корешков. Характерна триада симптомов: дисфагия, дизартрия, дисфония. Диагноз устанавливается на основании осмотра пациента. Дополнительные обследования (анализ цереброспинальной жидкости, КТ, МРТ) проводятся для определения основной патологии, явившейся причиной бульбарного паралича. Лечение назначается в соответствии с причинным заболеванием и имеющимися симптомами. Могут потребоваться неотложные мероприятия: реанимация, ИВЛ, борьба с сердечной недостаточностью и сосудистыми нарушениями.

Дополнительные факты

Бульбарный паралич возникает при поражении расположенных в продолговатом мозге ядер и/или корешков бульбарной группы черепно-мозговых нервов. К бульбарным относятся языкоглоточный (IX пара), блуждающий (Х пара) и подъязычный (XII пара) нервы. Языкоглоточный нерв иннервирует мышцы глотки и обеспечивает ее чувствительность, отвечает за вкусовые ощущения задней 1/3 языка, дает парасимпатическую иннервацию околоушной железы. Блуждающий нерв иннервирует мышцы глотки, мягкого неба, гортани, верхних отделов пищеварительного тракта и дыхательных путей; дает парасимпатическую иннервацию внутренних органов (бронхов, сердца, ЖКТ). Подъязычный нерв обеспечивает иннервацию мышц языка.

В клинической неврологии различают острый и прогрессирующий бульбарный паралич, одно- и двусторонний характер поражения. Острый паралич возникает внезапно вследствие острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта в вертебробазилярном бассейне), нейроинфекции (полисезонного энцефалита, летаргического энцефалита и тд ), острой интоксикации, сдавления продолговатого мозга (гематомой, костным фрагментом при переломе 1-го шейного позвонка), дислокационного синдрома, развившегося в результате отека головного мозга и масс-эффекта. Прогрессирующий бульбарный паралич отличается постепенным нарастанием симптоматики и наблюдается при различных прогрессирующих заболеваниях ЦНС.

Прогрессирующий бульбарный паралич

Причины

Поражение ядер бульбарных нервов в продолговатом мозге или их корешков на выходе из него является вторичным и представляет собой следствие различных по своему характеру и этиологии поражений ЦНС. Прогрессирующий бульбарный паралич зачастую наблюдается при болезнях мотонейрона (амиотрофии Кеннеди, боковом амиотрофическом склерозе), инфекционных поражениях ЦНС (клещевом энцефалите, бульбарной форме полиомиелита, нейросифилисе), объемных процессах задней черепной ямки (опухолях мозжечка, глиомах, эпендимомах, метастатических опухолях мозга, туберкулеме, кистозных образованиях), демиелинизирующих заболеваниях (РЭМ, рассеянном склерозе).

Причиной бульбарного паралича может быть хроническая ишемия головного мозга, развившаяся вследствие атеросклероза или хронического сосудистого спазма при гипертонической болезни. К редким факторам, обуславливающим поражение бульбарной группы черепных нервов, относят краниовертебральные аномалии (в первую очередь, аномалию Киари) и тяжелые полиневропатии (синдром Гийена-Барре).

Симптомы

В основе клинических проявлений бульбарного паралича лежит периферический парез мышц глотки, гортани и языка, следствием которого являются нарушения глотания и речи. Базовым клиническим симптомокомплексом выступает триада признаков: расстройство глотания (дисфагия), нарушение артикуляции (дизартрия) и звучности речи (дисфония). Нарушение проглатывания пищи начинается с затруднений при приеме жидкостей. За счет пареза мягкого неба жидкость из полости рта попадает в нос. Затем, со снижением глоточного рефлекса, развиваются расстройства проглатывания и твердой пищи. Ограничение подвижности языка приводит к затруднению при пережевывании пищи и продвижении пищевого комка во рту. Бульбарная дизартрия характеризуется смазанностью речи, отсутствием четкости в произношении звуков, из-за чего речь больного становится непонятна окружающим. Дисфония проявляется как осиплость голоса. Отмечается назолалия (гнусавость).

Характерен внешний вид пациента: лицо гипомимично, рот открыт, наблюдается слюнотечение, трудности с пережевыванием и проглатыванием пищи, ее выпадение изо рта. В связи с поражением блуждающего нерва и нарушением парасимпатической иннервации соматических органов возникают расстройства дыхательной функции, сердечного ритма и сосудистого тонуса. Это наиболее опасные проявления бульбарного паралича, поскольку зачастую прогрессирующая дыхательная или сердечная недостаточность обуславливают гибель пациентов.

Ассоциированные симптомы: Осиплость голоса. Слабость мышц (парез).

Диагностика

Диагностировать бульбарный паралич неврологу позволяет тщательное изучение неврологического статуса пациента. Исследование функции бульбарных нервов включает оценку скорости и внятности речи, тембра голоса, объема саливации; осмотр языка на наличие атрофий и фасцикуляций, оценку его подвижности; осмотр мягкого неба и проверку глоточного рефлекса. Важное значение имеет определение частоты дыхания и сердечных сокращений, исследование пульса для выявления аритмии. Ларингоскопия позволяет определить отсутствие полного смыкания голосовых связок.

В ходе диагностики прогрессирующий бульбарный паралич необходимо отличать от псевдобульбарного паралича. Последний возникает при надъядерном поражении кортико-бульбарных путей, соединяющих ядра продолговатого мозга с церебральной корой. Псевдобульбарный паралич проявляется центральным парезом мышц гортани, глотки и языка со свойственным всем центральным парезам гиперрефлексией (повышением глоточного и небного рефлексов) и повышением мышечного тонуса. Клинически отличается от бульбарного паралича отсутствием атрофических изменений языка и наличием рефлексов орального автоматизма. Зачастую сопровождается насильственным смехом, возникающим в результате спастического сокращения мимической мускулатуры.

Кроме псевдобульбарного паралича, прогрессирующий бульбарный паралич требует дифференцировки от психогенной дисфагии и дисфонии, различных заболеваний с первично-мышечным поражением, обуславливающим миопатический парез гортани и глотки (миастении, миотонии Россолимо-Штейнерта-Куршмана, пароксизмальной миоплегии, окулофарингеальной миопатии). Необходимым является также диагностирование основного заболевания, повлекшего за собой развитие бульбарного синдрома. С этой целью проводится исследование цереброспинальной жидкости, КТ и МРТ головного мозга. Томографические исследования дают возможность визуализировать опухоли головного мозга, зоны демиелинизации, церебральные кисты, внутримозговые гематомы, отек головного мозга, смещение церебральных структур при дислокационном синдроме. КТ или рентгенография краниовертебрального перехода позволяют выявить аномалии или посттравматические изменения данной области.

Лечение

Лечебная тактика в отношении бульбарного паралича выстраивается с учетом основного заболевания и ведущих симптомов. При инфекционной патологии проводится этиотропная терапия, при отеке мозга назначаются противоотечные мочегонные препараты, при опухолевых процессах совместно с нейрохирургом решается вопрос об удалении опухоли или проведении шунтирующей операции для предупреждения дислокационного синдрома. К сожалению, многие заболевания, при которых встречается бульбарный синдром, представляют собой прогрессирующий дегенеративный процесс, происходящий в церебральных тканях, и не имеют эффективного специфического лечения. В таких случаях осуществляется симптоматическая терапия, призванная поддержать жизненно важные функции организма. Так, при выраженных дыхательных расстройствах производится интубация трахеи с подключением пациента к аппарату ИВЛ, при тяжелой дисфагии обеспечивается зондовое питание, при помощи вазоактивных препаратов и инфузионной терапии корректируются сосудистые нарушения. Для уменьшения дисфагии назначают неостигмин, АТФ, витамины гр. В, глутаминовую кислоту; при гиперсаливации — атропин.

Прогноз

Прогрессирующий бульбарный паралич имеет весьма вариабельный прогноз. С одной стороны, пациенты могут погибнуть от сердечной или дыхательной недостаточности. С другой стороны, при успешном лечении основного заболевания (например, энцефалита) в большинстве случаев пациенты выздоравливают с полным восстановлением глотания и речевой функции. В связи с отсутствием эффективной патогенетической терапии, неблагоприятный прогноз имеет бульбарный паралич, связанный с прогрессирующим дегенеративным поражением ЦНС (при рассеянном склерозе, БАС ).

Источник