Психологическое развитие детей с синдромом дефицита внимания

В статье проводится теоретический анализ понятия синдром дефицита внимания и гиперактивности в психологии, рассматриваются причины формирования и особенности его проявления у детей. Эмпирически изучены психологические особенности детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Обозначены основные задачи и методы психокоррекционной работы с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности, эмоционально-личностные особенности, межличностные отношения, задачи и методы психоррекционной работы.

В последние годы возрастает число детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это одна из форм минимальных мозговых дисфункций, снижающая не только качество познавательных процессов ребенка, но и приводящая к нарушению эмоционально-волевой сферы, нарушению межличностных отношений с близкими людьми и сверстниками, проявлению школьной дезадаптации.

В связи с тем, что психологические проблемы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности носят системный характер и сохраняются практически на всю жизнь, актуально говорить о коррекционных мерах, которые должны быть как психологическими, так и медикаментозными.

Долгое время школьную неуспеваемость гиперактивных детей объясняли их умственной неполноценностью, а их недисциплинированность пытались скорректировать сугубо дисциплинарными методами. Сегодня мы понимаем, что источники гиперактивности необходимо искать в нарушениях нервной системы и в соответствии с этим планировать коррекционные мероприятия. Исследования в этой области привели ученых к выводу, что в данном случае причиной нарушений поведения выступает дисбаланс процессов возбуждения и торможения в нервной системе. Был локализован и «участок — ответственности» за данную проблему — ретикулярная формация. Этот отдел центральной нервной системы «отвечает» за человеческую энергию, двигательную активность и выраженность эмоций, воздействуя на кору больших полушарий и другие вышележащие структуры. Вследствие различных органических нарушений ретикулярная формация может находиться в перевозбужденном состоянии, и поэтому ребенок становится расторможен [1].

Непосредственной причиной нарушения называли минимальную мозговую дисфункцию, т. е. множество микроповреждений мозговых структур (возникающих вследствие родовой травмы, асфиксии новорожденных и множества подобных причин). При этом грубые очаговые повреждения мозга отсутствуют [1].

Синдромом дефицита внимания и гиперактивности рассматривается как возрастное расстройство, поскольку обнаруживается в раннем детском возрасте и характеризуется изменениями в течение жизни, от раннего детского возраста до зрелости. Если симптомы гиперактивности, как правило, уменьшаются сами по себе по мере взросления ребенка, то импульсивность и дефицит внимания сохраняются и служат благоприятной почвой для неврозов, социальной дезадаптации.

Анализ возрастной динамики СДВГ показал два всплеска проявления синдрома. Первый отмечается в 5–10 лет и приходится на период подготовки к школе и начало обучения, второй — в 12–15 лет. Это обусловлено динамикой развития высшей нервной деятельности. Возраст 5,5–7 и 9–10 лет — критические периоды для формирования систем мозга, отвечающих за мыслительную деятельность, внимание, память. Активизация СДВГ в 12–15 лет совпадает с периодом полового созревания. Гормональный всплеск отражается на особенностях поведения и отношениях к учебе [2].

Синдром дефицита внимания и гиперактивности нередко включает в себя церебрастенические, неврозоподобные, интеллектуально-мнестические нарушения, а также такие психопатоподобные проявления, как повышенная двигательная активность, импульсивность, дефицит внимания, агрессивность.

Исследования эмоционально-личностных особенностей детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности показывают, что им свойственны слабая психоэмоциональная устойчивость при неудачах, неуверенность в себе, заниженная самооценка. Нередко у них также наблюдаются простые и социальные фобии, вспыльчивость, задиристость, оппозиционное, агрессивное поведение, склонность к делинквентному и аддиктивному поведению.

В настоящее время имеется достаточно большой арсенал методов психокоррекционной работы с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности: музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия, дыхательная гимнастика, аутогенная тренировка, глубинная мышечная релаксация, медитация-визуализация и др. Но эффективность психокоррекционной работы зависит, прежде всего, от систематичности и рациональности ее использования.

К инновационным технологиям психокоррекционной работы с детьми с СДВГ можно отнести Песочную психотерапию (Sandplay Therapy), которая находит все более широкое признание у практиков. Это необычная техника, благодаря которой ребенок строит собственный мир в миниатюре из песка и небольших фигурок. Он с удовольствием использует миниатюрные фигуры людей, животных, деревьев, зданий, автомобилей, мостов. В процессе игры ребенок может смешивать песок с водой, формировать холмы, горы, создавать влажные ландшафты. При этом малыш выражает на песке то, что спонтанно возникает в его сознании. Другими словами, ребенку на час предоставляется неведомая вселенная, внутри которой он может создавать свой индивидуальный мир.

Песочная терапия помогает ребенку выплеснуть свои чувства, осознать источник и особенности своих переживаний, а значит, делает ребенка уверенней. Безусловно, когда человек может найти объяснение своим переживаниям, он успокаивается. Ощущение паники сменяется чувством определенности и уверенности.

Психологическая работа с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности проводилась нами на базе психологического центра «Феникс» г. Шахты. По нашим наблюдениям, более 70 % процентов клиентов психологического центра — это дети младшего школьного возраста, имеющие диагноз «СДВГ», выставленный неврологом. Чаще всего родители не связывают психологические проблемы, имеющиеся у ребенка, с данным диагнозом, не понимают характера влияния данного нарушения на психику ребенка. Родители жалуются на импульсивность, нетерпеливость, суетливость, проявляемую детьми. Дети отказываются от выполнения ряда требований, плохо справляются с выполнением домашнего задания, не хотят посещать школу, проявляют высокий уровень конфликтности как в отношениях с родителями, так и со сверстниками.

Целью исследования стало изучение особенностей эмоционально-волевой сферы и межличностных отношений детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, определение основных задач и методов психокоррекционной работы с ними.

Была отобрана группа детей младшего школьного возраста с СДВГ в количестве 30 человек, из них 8 девочек и 22 мальчика. Средний возраст детей 7–9 лет. Для сравнения была отобрана аналогичная по возрасту и количеству группа детей, не имеющая в анамнезе заболевания «СДВГ». Таким образом, в исследовании приняли участие 60 детей младшего школьного возраста.

Родителям была предложена анкета, направленная на выявление интенсивности выраженности СДВГ у детей «Шкала для оценки нарушения внимания и проявления гиперактивности и импульсивности» Д. Мичелсон. Дополнительно была изучена устойчивость внимания у детей с помощью методики «Таблица Шульте».

Школьная тревожность изучалась с помощью методики диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. Эмоционально-волевая сфера изучалась с помощью многофакторного личностного опросника Кеттелла (детский вариант). Межличностные отношения изучались с помощью методики «Социометрия» Дж. Морено и методики изучения социально-психической адаптации личности по С. Розенцвейгу (детский вариант) с целью изучения склонности к конфликтному взаимодействию.

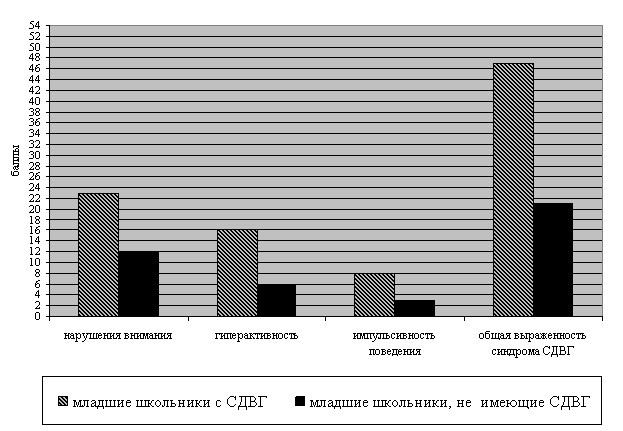

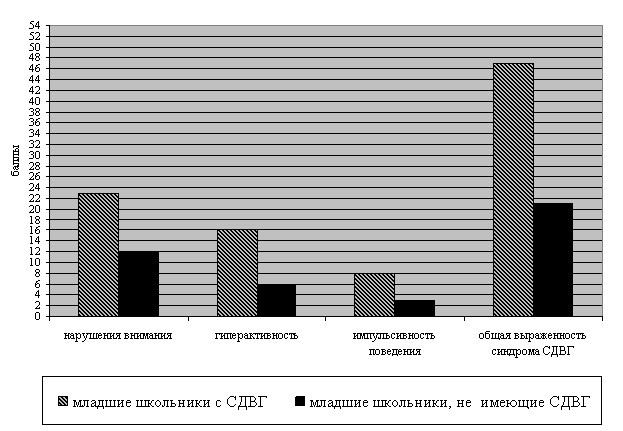

У младших школьников с СДВГ по результатам анкетирования родителей выявлены значительные нарушения внимания, высокий уровень проявления гиперактивности и импульсивность поведения. Общая выраженность СДВГ высокая. Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Выраженность синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей младшего школьного возраста

Проведенное исследование показало, что у младших школьников с СДВГ выявлены значительные нарушения устойчивости внимания. Эффективность работы снижена, выражена повышенная психическая истощаемость по гипостеническому варианту, запоздалая врабатываемость в деятельность. Характерен неравномерный поиск чисел, дети делают ошибки фактически в каждой серии заданий (3–4 ошибки). Высокий уровень проявления гиперактивности и импульсивность поведения проявляется в повышенной раздражительности, импульсивности, несдержанности. Дети с трудом приспосабливаются к новым требованиям социальной среды, постоянно делают ошибки из-за невнимательности, не доводят до конца выполняемые задания, не могут самостоятельно организовать свою деятельность, забывают выполнять регулярные требования.

Младшие школьники, не имеющие СДВГ, отличаются устойчивостью внимания, проявления гиперактивности и импульсивности не характерны. Эффективность работы, врабатываемость в деятельность высокая. Дети проводят поиск чисел равномерно или с ускорением, допускают единичные ошибки. Психическая истощаемость умеренная, гипостенический вариант.

У младших школьников с СДВГ выявлен высокий уровень школьной тревожности, обусловленный значительным снижением физиологической сопротивляемости стрессу, страхом не соответствовать ожиданиям окружающих. Выражена фрустрация потребности в достижении успеха, высокий уровень социального стресса. У младших школьников, не имеющих СДВГ, выявлен умеренный уровень школьной тревожности. Физическая сопротивляемость стрессу высокая, страх не соответствовать ожиданиям окружающих не выражен. Умеренно выражен страх проверки знаний и страх самовыражения.

Особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников с СДВГ отличаются повышенной тревожностью, неуверенностью в себе, сниженным самоконтролем. Они легко ранимы, остро реагируют на неудачи, оценивают себя как менее способных по сравнению со сверстниками, обнаруживают неустойчивость настроения, плохо контролируют свои эмоции, испытывают трудности в приспособление к новым условиям. Нетерпеливы, реактивны, легко возбудимы, сверхактивны, характерно моторное беспокойство, отвлекаемость. Чувствительны, зависимы от других. Характерна высокая напряженность, избыток побуждений, которые не находят практической разрядки в процессе деятельности.

В межличностном общении младшие школьники с СДВГ проявляют недоверчивость, равнодушие, обидчивость, негативизм, эгоцентризм, умеренную беспечность, безответственность, не склонны к соблюдению установленных социальных норм. Выражена склонность к самоутверждению, стремление к лидерству и доминированию. Непостоянны, несобранны, отсутствует стойкая мотивация. Конфликтоустойчивость снижена, преобладают экстрапунитивные реакции эго-защитного типа. Социометрический статус детей с гиперактивностью снижен: 30 % детей — «предпочитаемые», 20 % детей — «игнорируемые», 50 % детей — «изолированные».

Особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников, не имеющих СДВГ, отличаются эмоциональной устойчивостью, уверенностью в себе, стабильностью в поведении, оптимистичностью, самоконтроль умеренный, не склонны к эмоциональной напряженности.

В межличностном общении открыты и доброжелательны, хорошо понимают социальные нормативы, успешно овладевают требованиями окружающей жизни, учитывают интересы других. Проявляют умеренную склонность к самоутверждению и лидерству, реалистичность, практичность, умеренную зависимость от других, благоразумны и рассудительны. Конфликтоустойчивость умеренная, преобладают экстрапунитивные реакции, направленные на разрешение ситуации фрустрации.Социометрический статус достаточно высокий: 20 % детей — «звезды», 70 % детей — «предпочитаемые», 10 % детей — «изолированные».

Изучение взаимосвязи между особенностями эмоционально-волевой сферы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и особенностями межличностных отношений с помощью коэффициента корреляции — r Пирсона позволяет утверждать, что особенности эмоционально-волевой сферы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности приводят к нарушению их межличностных отношений, снижают их социометрический статус и конфликтоустойчивость.

После психодиагностического обследования на основе разработанной коррекционно-развивающей программы для детей младшего школьного возраста с СДВГ были проведены индивидуальные занятия с детьми в количестве 10 занятий. В занятиях участвовало 10 младших школьников с СДВГ. Для изучения эффективности применения коррекционно-развивающей работы с применением метода песочной игротерапии в работе с детьми с СДВГ было проведено повторное тестирование через 10 дней после окончания индивидуальной психокоррекции. Для сравнения была выделена контрольная группа, в составе 10 младших школьников с СДВГ, но не участвовавших в коррекционно-развивающей работе.

В экспериментальной группе детей, прошедших курс индивидуальной психокоррекции, произошло значительное повышение эмоционально-волевой устойчивости, снизилась эмоциональная возбудимость, напряженность, тревожность. Значительные улучшения произошли в межличностных отношениях младших школьников, повысилась способность к установлению доверительных отношений, к соблюдению установленных социальных норм, снизился негативизм, обидчивость, эгоистичность, конфликтность, агрессивность.

В контрольной группе младших школьников, значительных изменений в эмоционально-волевой сфере и особенностях межличностных отношений не произошло.

Итак, повышение эмоционально-волевой устойчивости в рамках коррекционно-развивающей работы с использованием метода песочной игротерапии способствовало гармонизации межличностных отношений у детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Проведенная работа позволяет выделить основные задачи психокоррекционной работы с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности:

- Развитие познавательных процессов. Развитие объема, устойчивости внимания, умения сосредотачиваться на материале. Развитие мнемических функций, наглядно-образного и словесно-логического мышления.

- Нормализация психоэмоционального состояния. Обучение навыкам эмоционально-волевой устойчивости.

- Формирование позитивного отношения к себе, самопонимания и самопринятия.

- Выработка наиболее успешных стратегий взаимодействия с окружающим миром.

- Психологическое консультирование родителей по проблеме необходимости осуществления индивидуального психологического подхода к детям с СДВГ. Информирование о специфике протекания СДВГ, выдача практических рекомендаций по специфике построения взаимоотношений с детьми.

- Психологическое консультирование педагогов. Выдача психологических рекомендаций для педагогов, обучающих детей с СДВГ.

Наиболее эффективными психокоррекционными методами работы с детьми с СДВГ являются песочная игровая терапия, телесно-ориентированная терапия, арттерапия, сказкотерапия, методы саморегуляции: дыхательная гимнастика, медитация-визуализация.

Литература:

- Заваденко, Н. Н. Минимальные мозговые дисфункции у детей: ранняя диагностика и современные подходы к терапии / Н. Н. Заваденко. — М.: Просвещение, 2005.

- Румянцева, М. В. Гиперактивность с дефицитом внимания: факторы риска, возрастная динамика, особенности диагностики // Дефектология. — 2003. — № 6. — с. 22–28.

Основные термины (генерируются автоматически): дефицита внимания, синдромом дефицита внимания, младшего школьного возраста, детей младшего школьного, младших школьников, проявления гиперактивности, эмоционально-волевой сферы, межличностных отношений, Синдром дефицита внимания, психокоррекционной работы, синдром дефицита внимания, уровень проявления гиперактивности, нарушения внимания, дефицит внимания, устойчивости внимания, Синдромом дефицита внимания, высокий уровень, сферы младших школьников, синдрома дефицита внимания, эмоционально-волевой сферы детей.

Источник

Клиника DocDeti, 4 декабря 2019

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Такой диагноз ставят детям, чаще мальчикам старше 4 лет. Это расстройство работы нервной системы, которое проявляется характерным поведением ребенка и требует коррекции.

Суть расстройства

В основе СДВГ лежит волнообразная и не соответствующая ситуации выработка веществ, с помощью которых по нейронным цепям передается информация, происходит это в зонах мозга, ответственных за удержание внимания, принятия решений.

При СДВГ возникают трудности с:

- удерживанием внимания на определенном объекте, которым может быть предмет, движение или ситуация;

- принятием решений (например, в процессе выбора игрушек);

- усидчивостью;

- участием в разных видах деятельности;

- поведением, соответствующим возрастным нормам и социальным правилам.

СДВГ проявляется в детском возрасте. Синдром сохраняется на долгие годы, затрудняя процесс обучения и социализации ребенка.

Распознаем синдром самостоятельно

О наличии устойчивых нарушений можно говорить только после достижения ребенком 4-5-летнего возраста. Все отклонения, которые возникают раньше, принято считать поведенческими реакциями, которые поддаются коррекции и не требуют специфического лечения.

Следует подозревать СДВГ, если родители замечают следующие симптомы (один или несколько):

- Проблемы внимательности. Малыш не может сконцентрироваться на выполнении одного действия даже короткое время, ко всему в считанные минуты теряет интерес, забывчив, рассеян.

- Поведенческие проблемы. Ребенок не способен принимать осознанные решения, выполняет действия бездумно, не оценивая ситуацию и не принимая во внимание ее последствия, игнорирует нормы поведения.

- Проблемы активности. Малыш не может играть в игры, требующие концентрации внимания и выполнения заранее оговоренных правил.

На СДВГ указывает сочетание перечисленных симптомов со следующими критериями:

- расстройства присутствуют дольше 6 месяцев и оказывают значительное влияние на общение с другими людьми;

- симптомы сохраняются в различных ситуациях, не зависят от окружения;

- проблемное поведение сохраняется таким в школе и дома, на площадке, в других общественных местах;

- ребенку менее 12 лет.

Подозрения или диагноз?

Родители чрезмерно активного ребенка могут заподозрить у него СДВГ. Подкрепить или опровергнуть подозрения помогут опросники (Виндербильта или Коннорса), которые можно найти в интернете. Однако самостоятельно делать выводы не стоит. Прояснить ситуацию поможет врач-невролог.

Диагноз СДВГ ставят на основании:

- жалоб;

- анамнеза (сведений о жизни, развитии, заболеваниях);

- беседы с родителями и маленьким пациентом.

Специалист поможет подобрать правильный подход к ребенку, расскажет об АВА (прикладном анализе поведения), а при необходимости назначит медикаментозное лечение.

Какие лекарства назначают

Для коррекции СДВГ важно урегулировать выработку нейромедиаторов, чтобы поддерживать их уровень стабильным. В РФ зарегистрирован только 1 препарат с нужным эффектом – атомоксетин (психостимулятор).

Если средство недоступно или у пациента обнаружены сопутствующие патологии, в индивидуальном порядке подбирают препараты из группы антидепрессантов. Седативные и ноотропные препараты при СДВГ не используются.

Нужны ли консультации с другими специалистами?

При любой проблеме неврологического профиля помощь должна соответствовать проблеме. Например, если ребенок предрасположен к тревожным состояниям или страхам, требуется работа с психологом.

Базовым методом лечения СДВГ выступает АВА-терапия, на которой специализируются АВА-тераписты. Это неврологи, психиатры, психотерапевты и психологи, прошедшие соответствующую специализацию. Родителям детей с СДВГ стоит пройти специальные курсы, которые помогут внедрить поведенческую АВА-терапию в образ жизни семьи.

Заниматься этим методом дважды в неделю по часу не получится, поскольку синдром требует постоянного правильного взаимодействия с пациентом. Не стоит терять связь со специалистом, может потребоваться помощь специалиста в решении некоторых вопросов.

Нужен ли нейропсихолог

Нейропсихологи занимаются топической диагностикой нарушений высших корковых функций, что в будущем поможет более дифференцировано подходить к их коррекции.

Для терапии СДВГ в услугах нейропсихолога необходимости нет, достаточно помощи невролога и психотерапевта. Врачи подберут рациональные методы АВА-терапии для тренировки нарушенных функций, а при необходимости назначат психостимуляторы.

На сегодняшний день других терапевтических подходов, доказавших результативность и неопасность, к синдрому дефицита внимания и гиперактивности не существует.

Автор: Ольга Шемятовская, врач-невролог, член Российского межрегионального общества по изучению боли, член Общества специалистов доказательной медицины.

Оригинал статьи: https://docdeti.ru/baza-znaniy/788/

Клиника DocDeti

Детская клиника доказательной медицины

Источник