Радикулярный синдром по мкб 10

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Симптомы

- Причины

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Пояснично-крестцовая радикулопатия.

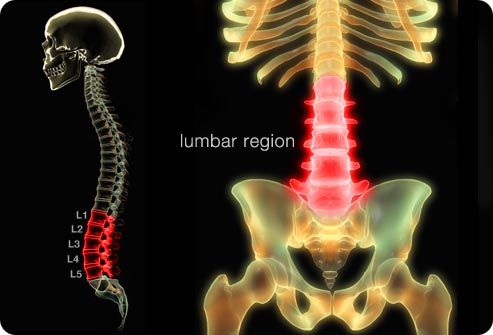

Область поражения при пояснично-крестцовой радикулопатии

Описание

Пояснично-крестцовая радикулопатия (ПКР) – один из наиболее тяжелых вариантов вертеброгенных болевых синдромов, который характеризуется особенно интенсивной и стойкой болью, обычно сопровождающейся резким ограничением подвижности. Хотя на долю радикулопатии приходится около 5% случаев боли в спине, именно она является наиболее частой причиной стойкой утраты трудоспособности. В то время как у 90% пациентов с острой болью в спине (при включении всех ее вариантов) она самостоятельно проходит в течение 6 нед, не менее чем у 30% пациентов с радикулопатией боль сохраняется дольше.

Эпидемиология.

ПКР возникает примерно у 3–5% лиц среди населения. Заболеваемость мужчин и женщин примерно равна, однако ее пик у мужчин приходится на возраст от 40 до 50 лет, а у женщин – от 50 до 60 лет. Риск развития вертеброгенной радикулопатии повышен у тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, при курении, отягощенном семейном анамнезе. Регулярная физическая активность может снижать риск радикулопатии, но у тех, кто начал ею заниматься после эпизода дискогенной боли в спине, риск может повышаться.

Симптомы

Клинически ПКР характеризуется остро или подостро развивающейся пароксизмальной (стреляющей или пронизывающей) или постоянной интенсивной болью, которая хотя бы эпизодически иррадиирует в дистальную зону дерматома (например при приеме Ласега). Боль в ноге обычно сопровождается болью в пояснице, но у молодых она может быть только в ноге. Боль может развиться внезапно – после резкого неподготовленного движения, подъема тяжести или падения. В анамнезе у таких пациентов часто бывают указания на повторные эпизоды люмбалгии и люмбоишиалгии. Поначалу боль может быть тупой, ноющей, но постепенно нарастает, реже сразу же достигает максимальной интенсивности. Если радикулопатия вызвана грыжей диска, боль, как правило, усиливается при движении, натуживании, подъеме тяжести, сидении в глубоком кресле, длительном пребывании в одной позе, кашле и чиханье, надавливании на яремные вены и ослабевает в покое, в особенности если больной лежит на здоровом боку, согнув больную ногу в коленном и тазобедренном суставах.

При осмотре спина часто фиксирована в слегка согнутом положении. Нередко выявляется сколиоз, усиливающийся при наклоне кпереди, но пропадающий в положении лежа. Он чаще всего обусловлен сокращением квадратной мышцы поясницы. При латеральной грыже сколиоз направлен в здоровую сторону, при парамедианной – в больную. Наклон кпереди резко ограничен и осуществляется лишь за счет тазобедренного сустава. Резко ограничен и наклон в больную сторону. Отмечается выраженное напряжение паравертебральных мышц, уменьшающееся в положении лежа.

Характерны нарушение чувствительности (болевой, температурной, вибрационной и ) в соответствующем дерматоме (в виде парестезий, гипер- или гипалгезии, аллодинии, гиперпатии), снижение или выпадение сухожильных рефлексов, замыкающихся через соответствующий сегмент спинного мозга, гипотония и слабость мышц, иннервируемых данным корешком. Поскольку в поясничном отделе позвоночника примерно в 90% случаев грыжа диска локализуется на уровнях L4–L5 и L5–S1, в клинической практике чаще всего выявляется радикулопатия L5 (около 60% случаев) или S1 (около 30% случаев). У пожилых людей грыжи межпозвонковых дисков чаще развиваются на более высоком уровне, в связи с этим у них нередки радикулопатии L4 и L3.

Связь между пораженным корешком и локализацией грыжи носит сложный характер и зависит не только от уровня грыжи диска, но и от направления выпячивания. Грыжи поясничных дисков чаще всего бывают парамедианными и оказывают давление на корешок, выходящий через межпозвонковое отверстие на один уровень ниже. Например, при грыже диска L4–L5 чаще всего пострадает корешок L5. Однако если грыжа того же диска будет направлена более латерально (в сторону корешкового канала), то вызовет сдавление корешка L4, если более медиально – может привести к сдавлению корешка S1 ( рисунок). Одновременное вовлечение 2 корешков с одной стороны при грыже 1 диска – редкое явление, чаще оно отмечается при грыже диска L4–L5 (в этом случае страдают корешки L5 и S1).

Типично наличие симптомов натяжения и прежде всего симптома Ласега, однако данный симптом не специфичен для радикулопатии. Он пригоден для оценки тяжести и динамики вертеброгенного болевого синдрома. Симптом Ласега проверяют, медленно (!) поднимая прямую ногу больного вверх, ожидая воспроизведения корешковой иррадиации боли. При вовлечении корешков L5 и S1 боль появляется или резко усиливается при подъеме ноги до 30–40°, а при последующем сгибании ноги в коленном и тазобедренном суставах она проходит (в противном случае она может быть обусловлена патологией тазобедренного сустава или имеет психогенный характер).

При выполнении приема Ласега боль в пояснице и ноге может возникать также при напряжении паравертебральных мышц или задних мышц бедра и голени. Чтобы подтвердить корешковую природу симптома Ласега, ногу поднимают до предела, выше которого возникает боль, а затем форсированно сгибают стопу в голеностопном суставе, что при радикулопатии вызывает корешковую иррадиацию боли. Иногда при медиальной грыже диска наблюдается перекрестный симптом Ласега, когда боль в пояснице и ноге провоцируется поднятием здоровой ноги. При вовлечении корешка L4 возможен «передний» симптом натяжения – симптом Вассермана: его проверяют у больного, лежащего на животе, поднимая прямую ногу вверх и разгибая бедро в тазобедренном суставе либо сгибая ногу в коленном суставе.

При компрессии корешка в корешковом канале (вследствие латеральной грыжи, гипертрофии суставной фасетки или формирования остеофитов) боль часто развивается более медленно, постепенно приобретая корешковую иррадиацию (ягодица–бедро–голень–стопа), нередко сохраняется в покое, но нарастает при ходьбе и пребывании в вертикальном положении, но в отличие от грыжи диска облегчается при сидении. Она не усиливается при кашле и чихании. Симптомы натяжения, как правило, менее выражены. Наклоны вперед ограничены меньше, чем при срединной или парамедианной грыже диска, а болевые ощущения чаще провоцируются разгибанием и ротацией. Часто наблюдаются парестезии, реже снижение чувствительности или мышечная слабость.

Слабость мышц при дискогенных радикулопатиях обычно бывает легкой. Но иногда на фоне резкого усиления корешковых болей может остро возникать выраженный парез стопы (парализующий ишиас). Развитие данного синдрома связывают с ишемией корешков L5 или S1, вызванной сдавлением питающих его сосудов (радикулоишемия). В большинстве случаев парез благополучно регрессирует в течение нескольких недель.

Острый двусторонний корешковый синдром (синдром конского хвоста) возникает редко, обычно вследствие массивной срединной (центральной) грыжи нижнепоясничного диска. Синдром проявляется быстро нарастающими двусторонними асимметричными болями в ногах, онемением и гипестезией промежности, нижним вялым парапарезом, задержкой мочеиспускания, недержанием кала. Эта клиническая ситуация требует неотложной консультации нейрохирурга.

Причины

Самой частой причиной ПКР является грыжа межпозвонкового диска. В молодом возрасте в виду более высокого внутридискового давления пульпозное ядро легче проникает между поврежденными волокнами фиброзного кольца, что обусловливает более частое развитие дискогенной радикулопатии. Грыжи межпозвонковых дисков, способные компримировать корешок, условно подразделяются на 3 типа: 1) латеральные (смещаются в сторону межпозвонкового отверстия); 2) парамедианные (медиолатеральные); 3) срединные.

У пожилых людей радикулопатия чаще вызвана сдавлением корешка в области латерального кармана или межпозвонкового отверстия вследствие формирования остеофитов, гипертрофии суставных фасеток, связок или иных причин. Более редкие причины – опухоли, инфекции, дисметаболические спондилопатии в совокупности объясняют не более 1% случаев радикулопатии.

Лечение

У большинства пациентов с дискогенной радикулопатией на фоне консервативной терапии удается достичь существенного ослабления и регресса болевого синдрома. Основой консервативной терапии радикулопатии, как и других вариантов боли в спине, являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые должны применяться с первых часов развития заболевания, предпочтительнее их парентеральное введение. При интенсивных болях возможно применение трамадола в дозе до 300 мг/сут. Облигатным компонентом лечения должен быть короткий (7–14 дней) курс миорелаксантов (например тизанидина или толперазона).

Кортикостероиды – наиболее эффективное средство подавления воспалительной реакции, при этом предпочтительнее их эпидуральное введение, создающее более высокую локальную концентрацию. Введение кортикостероидов вызывает существенное ослабление болевого синдрома, хотя, по-видимому, не влияет на отдаленный исход радикулопатии. Эффективность кортикостероидов выше при длительности обострения менее 3 мес. Вводить их можно на уровне пораженного сегмента (трансламинарным или трансфораминальным способом) либо через крестцово-копчиковое или I крестцовое отверстие. Трансламинарный доступ, при котором игла вводится через паравертебральные мышцы (при парамедианном доступе) или межостистую связку (при срединном доступе), более безопасен, чем трасфораминальный доступ, при котором игла вводится через межпозвонковое отверстие. Эпидурально лучше вводить кортикостероиды, образующие депо в месте введения, например суспензию гидрокортизона (100 мг), пролонгированный препарат метилпреднизолона (40 мг) или дипроспан. Кортикостероид вводят в одном шприце с местным анестетиком (например с 0,5% раствором новокаина). Объем раствора, вводимого интерламинарно, обычно составляет до 10 мл, трансфораминально – до 4 мл, в крестцово-копчиковое и I крестцовое отверстие – до 20 мл. В зависимости от эффективности повторные инъекции проводятся с интервалом в несколько дней или недель. Важное значение может иметь блокада болезненных точек и инактивация триггерных точек при наличии сопутствующего миофасциального синдрома. При вертеброгенной радикулопатии нет достаточных оснований для применения диуретиков или вазоактивных препаратов. Тем не менее возможно применение пентоксифиллина, учитывая его способность оказывать тормозящее действие на продукцию фактора некроза опухоли-a.

Учитывая смешанный характер болевого синдрома, представляется перспективным воздействие не только на ноцицептивный, но и на невропатический компонент боли. До сих пор эффективность средств, традиционно применяемых при невропатической боли, прежде всего антидепрессантов и антиконвульсантов, остается недостаточно доказанной. Лишь в единичных небольших исследованиях показан положительный эффект габапентина, топирамата, ламотриджина. Условием эффективности этих средств может быть раннее начало их применения. Положительный эффект получают и при местном применении пластин с лидокаином.

Постельный режим часто неизбежен в остром периоде, но по возможности должен быть сведен к минимуму. При радикулопатии, как и при других вариантах боли в спине, более быстрое возвращение к повседневной активности может быть фактором, предупреждающим хронизацию боли. При улучшении состояния присоединяют лечебную гимнастику, физиотерапевтические процедуры и приемы щадящей мануальной терапии, направленные на мобилизацию и релаксацию мышц, что может способствовать увеличению подвижности в позвоночнике. Традиционно применявшаяся популярная тракция поясничного отдела оказалась неэффективной в контролируемых исследованиях. В ряде случаев она провоцирует ухудшение, так как вызывает растяжение не пораженного заблокированного сегмента (и декомпрессию корешка), а сегментов, расположенных выше и ниже.

Абсолютными показаниями к оперативному лечению является сдавление корешков конского хвоста с парезом стопы, анестезией аногенитальной области, нарушением функций тазовых органов. Показанием к операции может быть также нарастание неврологических симптомов, например слабости мышц. Что касается других случаев, то вопросы о целесообразности, оптимальных времени и методе оперативного лечения остаются предметом дискуссии.

Недавние масштабные исследования показали, что хотя раннее оперативное лечение несомненно приводит к более быстрому ослаблению боли, спустя полгода, год и два оно не имеет преимуществ по основным показателям болевого синдрома и степени инвалидизации перед консервативной терапией и не снижает риск хронизации боли. Выяснилось, что сроки проведения оперативного вмешательства в целом не влияют на его эффективность. В связи с этим в неосложненных случаях вертеброгенной радикулопатии решение вопроса об оперативном лечении может быть отсрочено на 6–8 нед, в течение которых должна проводиться адекватная (!) консервативная терапия. Сохранение интенсивного корешкового болевого синдрома, резкое ограничение подвижности, резистентность к консервативным мероприятиям в эти сроки могут быть показаниями к оперативному вмешательству.

В последние годы наряду с традиционной дискэктомией применяют более щадящие методики оперативного вмешательства; микродискэктомию, лазерную декомпрессию (вапоризацию) межпозвонкового диска, высокочастотную аблацию диска К примеру, лазерная вапоризация потенциально эффективна при радикулопатии, связанной с грыжей межпозвонкового диска при сохранении целостности фиброзного кольца, выбуханием его не более чем на 1/3 сагиттального размера позвоночного канала (около 6 мм) и при отсутствии у пациента двигательных расстройств или симптомов компрессии корешков конского хвоста. Малоинвазивность вмешательства расширяет круг показаний к нему. Тем не менее остается неизменным принцип: оперативному вмешательству должна предшествовать оптимальная консервативная терапия в течение не менее 6 нед.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник

В современных условиях интенсификация промышленности, усложнение производственных и учебных процессов требуют от человека большего, чем прежде, физического и психоэмоционального напряжения.

В современных условиях интенсификация промышленности, усложнение производственных и учебных процессов требуют от человека большего, чем прежде, физического и психоэмоционального напряжения.

Стресс-факторы, воздействующие при этом на организм, вызывают его ответные реакции, проявляющиеся в рациональных и нерациональных формах адаптации.

Следствием этого является развитие ряда патологических процессов, в том числе спинальных недугов.

Корешковый синдром представляет собой симптоматическое проявление изменений, поражающих костную и хрящевую ткани позвоночника, и является одним из самых известных хронических рецидивирующих заболеваний человека.

Что это такое?

Корешковый синдром — довольно распространённое в вертебрологической практике явление невралгической этиологии. Hepвы, пролегающие в каналах, своих анатомических вместилищах, защищены от внешних воздействий.

Вследствие ухудшения кровоснабжения и питания тканей происходят патологические изменения и деформации стенок туннелей, что приводит к сдавливанию (компрессии) нервных корешков.

Реже синдром является результатом отёка самого нерва на фоне общей интоксикации организма, например, при длительной медикаментозной терапии какого-либо заболевания. В результате развивается симптоматический болевой комплекс с локализацией в том отделе позвоночника, где находится очаг патологии. Также может отмечаться иррадиация болезненных импульсов во внутренние органы — сердце, ЖКТ.

Клиническая картина

Начало болезни характеризуется внезапной резкой болью простреливающего характера. Симптоматическая картина дополняется изменением чувствительности кожных покровов: онемением, ощущением «мурашек». В зависимости от локализации очага дегенеративных или воспалительных изменений, клинические признаки проявляются по-разному.

При корешковом синдроме шейного отдела боль распространяется на переднюю поверхность грудной клетки, отдаёт в лопатку и предплечье, движения шеей при наклоне и поворотах головы скованны и болезненны, затруднено поднимание руки до привычного уровня.

При локализации очага воспаления в грудном отделе клиническая картина сходна с межрёберной невралгией: в области сердца появляется боль, отдающая в лопатку и усиливающаяся при глубоком вдохе, движении.

При пояснично-крестцовом корешковом синдроме болевые ощущения могут быть двухсторонними и распространяются по ходу нервов от ягодицы к ноге, усиливаясь при кашле, чихании, ходьбе.

При вовлечении в патологический процесс нескольких корешков с разной локализацией симптомы суммируются. Осложнённым течением заболевания является одновременное поражение корешков на всех участках позвоночника (полирадикулопатия).

Клиническая картина характеризуется:

- выраженным болевым синдромом;

- смешанным вялым парезом (ослаблением двигательной функции), обычно симметричным;

- отсутствием проявления рефлексов, в более позднем течении болезни — мышечной атрофией;

- нарушением или отсутствием чувствительности кожи;

- изменением спинномозговой жидкости в результате белково-клеточной диссоциации (обычно спустя 2-3 недели после начала заболевания).

Неблагоприятное течение болезни при частых длительных обострениях и отсутствии эффективной терапии приводит не только к снижению качества жизни пациента, утрате им трудоспособности, но и инвалидизации.

Код по МКБ-10

Согласно международной системе классификации болезней буквенными кодами, корешковые синдромы входят в класс G00-G99 («Болезни нервной системы»), при этом выделена рубрика «поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений» (G50-G54).

Диагноз с кодом G54 «поражения нервных корешков и сплетений» для более детального уточнения включает в себя 10 подрубрик, в том числе коды корешковых синдромов в зависимости от их локализации:

- G54.2 — поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках;

- G54.3 — поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках;

- G54.4 — поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках.

Классификация

Официальная классификация корешкового синдрома не проведена. Есть условное разделение, при котором клиницисты исходят из локализации поражения в анатомических зонах позвоночника и наличия осложнений. Чаще всего говорят о корешковом синдроме поясничного отдела, который может протекать как с осложнениями, так и без них.

Довольно редко в классификацию включаются приобретённая и врождённая формы синдрома, так как в подавляющем большинстве случаев патология развивается в течение жизни.

В ряде случаев для уточнения и детализации клинической картины синдром классифицируют по длительности боли, которую определяют как:

- острую — продолжающуюся до 6 недель;

- подострую — длящуюся от 6 до 12 недель;

- хроническую — проявляющуюся свыше 12 недель;

- рецидивирующую — возникающую не раньше, чем через полгода после предыдущего обострения.

Распространённость и значимость

По результатам исследований, корешковый синдром встречается у 25–30 % пациентов, обращающихся за медицинской помощью при болях в спине.

Распространённость патологии среди людей трудоспособного возраста составляет около 30%, у пожилых людей — порядка 70%. С приблизительно равной частотой заболевание встречается среди мужчин и женщин.

Некоторые виды трудовой деятельности также влияют на риск развития корешкового синдрома: операторы станков, водители большегрузной техники, фермеры, офисные работники в большей степени подвержены заболеванию, чем представители других профессий.

По статистическим данным, боль в спине невралгической этиологии занимает 3-е место по количеству случаев временной нетрудоспособности. С учётом тенденции к «омоложению» заболевания, корешковый синдром представляет собой значимую медико-социальную проблему.

Видео: “3 основных проявления остеохондроза”

Симптомы и методы диагностики

Главным симптомом корешкового синдрома шейного отдела является приступообразная боль. Она может ощущаться постоянно или проявляться при активных движениях и вследствие переохлаждения. В зависимости от того, какой именно позвонок вовлечён в патологический процесс, симптомы могут проявляться болью, онемением в теменной и затылочной зонах с иррадиацией в лопатку и ключицу, пальцы руки с поражённой стороны. Мышечный тонус верхней конечности при этом снижен.

Корешковый синдром грудного отдела диагностируется достаточно редко ввиду того, что эта зона позвоночника почти не подвержена дегенеративным изменениям из-за своей малоподвижности.

Симптомы, характерные для этой локализации синдрома:

Симптомы, характерные для этой локализации синдрома:

- приступообразная боль, распространяющаяся от лопаток до поясницы, в подмышечной области, межрёберных промежутках, на внутренней поверхности руки;

- снижение чувствительности тканей и чувство онемения в этих зонах;

- нарастание болевых ощущений при кашле, чихании, смехе, в позе лёжа на спине;

- болезненность в области сердца, органов абдоминального отдела;

- повышенное потоотделение.

Корешковый синдром поясничного отдела характеризуется:

- внезапно возникающей болью при наклонах и поворотах туловища;

- усилением болевого синдрома при движении и уменьшением — в положении лёжа на здоровой стороне;

- односторонними болевыми ощущениями, распространяющимися в ягодичную область, бедро, голень и стопу;

- нарушением чувствительности кожных покровов и парестезией в поражённой зоне;

- снижением тонуса мышц нижней конечности, нарушением её опорной и двигательной функций;

- дисфункциями органов малого таза (запорами, недержанием мочи и кала, проявлениями импотенции у мужчин);

- повышенным потоотделением.

Специалист при осмотре пациента по симптомам натяжения корешков выявляет локализацию синдрома. Потверждает выводы врача о корешковом характере поражения и его уровне электронейромиографическая диагностика. С целью установления причины развития корешкового синдрома проводятся рентгенографическое исследование позвоночника, КТ и МРТ. При необходимости диагностики состояния внутренних органов делают УЗИ, ангиографию.

Факторы риска, причины

Как правило, корешковому синдрому предшествуют изменения межпозвоночных дисков, которые являются предпосылками для возникновения грыжи. Смещаясь, грыжа сдавливает спинномозговой корешок, в связи с чем от него затрудняется отток венозной крови. Возникающие застойные явления в тканях, окружающих нерв, приводят к образованию спаек.

Таким образом, самая распространённая причина корешкового синдрома — дегенеративные изменения позвоночника (например, в результате заболевания остеохондрозом или спондилезом).

Также синдром может развиться вследствие:

- постоянных нагрузок на позвоночный столб;

- травм;

- наличия новообразований позвоночника и спинного мозга;

- переломов позвонков, вызванных остеопорозом;

- инфекционного поражения позвоночника (например, при ВИЧ, туберкулезе или остеомиелите);

- эндокринных расстройств;

- малоподвижного образа жизни;

- некоторых видов врождённых дефектов, влияющих на строение позвоночника;

- изменения гормонального статуса.

Факторами риска для человека при этом являются:

- виды производственной деятельности, связанные с подъёмом тяжестей, вибрационными процессами;

- труд в условиях, не соответствующих эргономическим требованиям к рабочему месту;

- нарушение биомеханики отделов позвоночника вследствие анатомических дефектов (сколиоз, анизомелия, плоскостопие);

- излишний вес;

- однообразный, несбалансированный, бедный витаминами рацион;

- частые переохлаждения.

Последствия

Длительно протекающие симптомы патологии приводят к формированию хронического, тяжело купируемого болевого синдрома. Своевременно не устранённая компрессия нерва обусловливает дальнейшее развитие дегенеративного процесса в тканях корешка, ведущего к стойкому нарушению его функций. Результатом этого становятся необратимые парезы, дисфункции органов таза, инвалидизация пациента.

Лечение

Методика терапии корешкового синдрома определяется прежде всего при рассмотрении возможных провоцирующих патологию причин и установлении главной из них.

Препараты

Медикаментозные средства назначаются для:

| Группа препаратов | Назначение | Название |

| Анальгетики | купирования болевого синдрома |

|

| НПВС | снижения воспалительных явлений |

|

| Миорелаксанты | устранения мышечных спазмов | Мидокалм |

| Назначают витамины группы В | улучшения процессов обмена в нервных тканях | Нейромультивит |

| Хондропротекторы | коррекции процесса хрящевых разрушений в межпозвонковых суставах | — |

Отвлекающее и противовоспалительное действие имеют средства для наружного применения — раздражающие мази, гели (Капсикам, Финалгон).

При отсутствии терапевтического эффекта этих медикаментов назначают блокады.

Хирургическое лечение

Если консервативная терапия не даёт результатов, возможно оперативное вмешательство.

Основными показаниями к этому являются:

- интенсивные боли, которые не купируются приёмом НПВС и анальгетиков;

- нарушение двигательной функции конечности с полной утратой активных движений;

- осложнённая межпозвонковая грыжа;

- необратимые костно-связочные изменения, приводящие к компрессии нервного корешка;

- полная потеря чувствительности (анестезия) конечностей.

Операции проводятся под наркозом. Создаётся доступ к очагу патологии и удаляются те фрагменты позвонка, которые являются причиной компрессии нервного корешка. В настоящее время при корешковом синдроме на фоне позвоночной грыжи всё чаще применяется нуклеопластика, как малоинвазивное вмешательство для вправления или иссечения выпавшего диска.

Упражнения, ЛФК, массаж, физиопроцедуры

Действенными лечебными мероприятиями, позволяющими замедлить развитие воспалительного процесса и нивелировать его последствия, восстановить двигательную функцию конечностей, укрепить мышечный корсет, являются:

- физиопроцедуры;

- массаж;

- комплексы ЛФК;

- рефлексотерапия;

- плавание.

Их назначают после купирования острого болевого синдрома. Важным аспектом эффективности терапии является последовательность и регулярность таких сеансов.

Лечение в домашних условиях

Народные средства, которые используют при корешковом синдроме, главным образом проявляют местный эффект и направлены на поддержание общего тонуса организма. Растирания, компрессы, аппликации с отварами, настойками лекарственных растений и плодов (ромашки, календулы, облепихи, каштанов) помогают снизить проявления болевого синдрома и воспалительного процесса, оказывают миорелаксантное действие, но не устраняют основной причины заболевания — компрессии нервных окончаний вследствие деформации позвонков.

Видео: “Как бороться с корешковым синдромом?”

Профилактика

Лучшими мерами профилактики корешкового синдрома являются:

Лучшими мерами профилактики корешкового синдрома являются:

- постоянная физическая активность с правильным распределением нагрузки на позвоночник;

- регулярные спортивные упражнения, способствующие формированию мышечного корсета;

- рациональное питание и контроль веса;

- оптимизация режима труда и отдыха;

- своевременное лечение инфекционных заболеваний;

- сон на твёрдой поверхности с использованием специальных ортопедических спальных принадлежностей.

Прогноз выздоровления

Перспектива выздоровления зависит от степени компрессии корешка, а также от своевременности терапевтических мероприятий. В целом при грамотной диагностике и адекватном лечении прогноз благоприятный. Пациенту следует понимать, что не до конца излеченный корешковый синдром может принять хроническую форму, и при периодически возникающих обострениях возобновление курса лечения может потребоваться в любой момент. Этот циклический процесс может продолжаться многие годы.

Заключение

Корешковый синдром относится к числу заболеваний, которые ввиду особенностей клинической картины иногда маскируются под другие недуги. Чтобы течение и исход болезни были благоприятными, следует выполнять некоторые рекомендации.

- Симптомы, характерные для корешкового синдрома, могут проявляться и при других патологических процессах, в том числе опухолевых. Поэтому самым первым шагом при болезненных ощущениях в отделах позвоночника должно быть медицинское обследование с целью диагностики и назначения лечения.

- Игнорировать проявления болезни, так же, как и заниматься самолечением, опасно. Последствиями этого могут быть тяжёлые необратимые осложнения вплоть до инвалидизации.

- Процесс выздоровления ускорит неукоснительное выполнение медицинских предписаний: соблюдение строгого постельного режима, если он предписан, коррекция образа жизни.

- Принимать медикаменты нужно только в соответствии с назначенной схемой.

- Предполагаемое использование лекарственных растений для облегчения течения заболевания следует обсудить с врачом: в зависимости от индивидуальных особенностей пациента возможны побочные эффекты таких процедур.

- После окончания курса лечения, чтобы снизить риск рецидива, нужно рационально распределять труд и отдых, придерживаться двигательной активности и здоровых привычек в питании.

Комментарии для сайта Cackle

Источник