Регистр больных острым коронарным синдромом

Острый инфаркт миокарда – тяжелое заболевание с высоким риском развития осложнений вплоть до смертельного исхода. По данным Росстата в России в 2015 году смертность от этого заболевания составила 43,5 случаев на 100 тыс. населения, летальность в среднем по стране – 14,5%.

Эффективность лечения больных с инфарктом миокарда зависит от хорошей организации медицинской помощи этим больным, начиная с первого медицинского контакта (догоспитальный этап), определяющего своевременность госпитального этапа, и заканчивая применением современных методов лечения, включая высокотехнологичные. Оценка организации и качества медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом (ОКС) с подъемом или без подъема сегмента ST (термин, обозначающий клинические признаки, позволяющие подозревать острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию) является одной из приоритетных задач здравоохранения.

С 2008 года функционирует федеральный Регистр больных с острым коронарным синдромом (далее Регистр ОКС), представляющий информационно‐аналитическую интернет‐систему с автоматической обработкой данных (компьютерная программа), разработанную специалистами ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ совместно со специалистами НИИ Кардиологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. Регистр ОКС предназначен для сбора, хранения и анализа данных об организации и качестве оказанной медицинской помощи больным с ОКС в медицинских организациях РФ, оказывающих помощь этим больным.

Регистр ОКС позволяет выявлять «слабые звенья» организации медицинской помощи на каждом ее этапе, как в стране в целом, в субъекте федерации, так и в отдельно взятой медицинской организации (МО).

Для ведения Регистра ОКС достаточно одного врача-регистратора на стационар, который будет вносить данные из ВСЕХ законченных историй болезни больных с ОКС. Введение в Регистр ОКС медицинских данных всех больных, прошедших лечение в стационаре, важно, так как дает более объективное представление о проведенном лечении.

Подключение к системе Регистра является БЕСПЛАТНЫМ и дает ряд преимуществ как руководителям отдельно взятых МО, так и специалистам –кардиологам регионов.

Руководителям МО ведение Регистра позволяет:

- оперативно оценивать организацию медицинской помощи больным с ОКС в данной МО;

- получать оперативную автоматически обработанную информацию за любой выбранный период времени и ее интерпретацию согласно современным клиническим рекомендациям;

- «в один клик» получать данные для создания отчетной документации;

- принимать управленческие решения по улучшению организации медицинской помощи больным с ОКС;

Главным специалистам – кардиологам субъектов РФ дает возможность:

- оперативно оценивать организацию медицинской помощи больным с ОКС в МО региона;

- проводить сравнение организации и качества медицинской помощи в отдельно взятых МО региона и сопоставлять с общероссийскими показателями;

- выявлять «слабые звенья» в организации медицинской помощи больным с ОКС и принимать управленческие решения по их устранению.

Для подключения к Регистру ОКС необходимо оставить заявку на сайте: https://federalregistry.ru,

также можно скачать форму заявки и отправить необходимые данные на адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

По вопросам подключения и работы Регистра ОКС:

Сагайдак Олеся Владимировна – научный сотрудник отдела Регистров сердечно-сосудистых заболеваний ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ

адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

телефон для связи: +7 (903) 687 12 39

Контроль работы федеральных регистров в ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ осуществляется отделом Регистров сердечно-сосудистых заболеваний под руководством д.м.н., проф. Ощепковой Е.В.

Также в РКНПК ведутся Регистры артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, легочной гипертензии.

Источник

С 2008 г. БУ ХМАО-Югры Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» участвует в проведении Российского регистра острого коронарного синдрома. В данной работе приведены некоторые из полученных результатов по применению чрескожных коронарных вмешательств, временны`м интервалам, характеризующим оказание неотложной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом, частоте осложнений и показателям летальности.

Для оценки правильности и эффективности лечения больных с острым коронарным синдромом (ОКС) и выявления различий лечения, проводимого и предписанного рекомендациями, в разных странах используют регистры — специальные научно-исследовательские программы, в которые включаются все больные с изучаемой патологией. В последние годы регистры стали основным способом изучения ОКС в реальной практике, поскольку предоставляется возможность накопления подробной информации об особенностях течения и лечения ОКС у широкого круга больных [1, 2].

С 1 октября 2008 г. начал свою работу Российский регистр ОКС, созданный сотрудниками Российского кардиологического научно-производственного комплекса (РКНПК, Москва) и Саратовского НИИ кардиологии. БУ ХМАО-Югры Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (ОКД «ЦД и ССХ») является участником Российского регистра ОКС, и в представленной работе приведены некоторые из данных регистра ОКС, полученных на территории ХМАО-Югры.

Материал и методы

В течение 2008—2010 гг. в ОКД «ЦД и ССХ» поступили 395 пациентов с ОКС, которые были зарегистрированы и вошли в Российский регистр. Среди них было 313 (79,2%) пациентов с ОКС с подъемом ST (ОКСпST), и 36 (9,1%) — с ОКС без подъема ST (ОКСбпST). Число пациентов, поступивших с нестабильной стенокардией, достигало 46 (11,7%). Среди пациентов с ОКСпST было 87,5% (n=274) мужчин и 12,5% (n=39) женщин, среди пациентов с ОКСбпST — 75% (n=27) и 25,0% (n=9) соответственно. Медиана возраста пациентов с ОКСпST составила 56,0 (51,0; 61,0) года, пациентов с ОКСбпST — 55,0 (48,0; 63,0) года (p=0,7).

Критерии включения в исследование:

- ОКСпST:

- начало симптомов не более чем за 24 ч до госпитализации;

- симптомы, заставляющие предполагать ОКС (ангинозная боль ≥ 20 мин, одышка, обморок, остановка кровообращения и др.);

- изменения электрокардиограммы (ЭКГ) — подъем сегмента ST ≥ 1 мм, по крайней мере, в 2 смежных отведениях или предположительно новая полная блокада левой ножки пучка Гиса.

- ОКСбпST:

- начало симптомов не более чем за 24 ч до госпитализации;

- симптомы, заставляющие предполагать ОКС (ангинозная боль в покое ≥ 20 мин), впервые возникшая стенокардия как минимум III функционального класса, нарастание тяжести стенокардии до III функционального класса;

- отсутствие на ЭКГ признаков ОКСпST (может не быть никаких изменений на ЭКГ).

Критерии исключения:

- инфаркт миокарда (ИМ), ставший осложнением чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) или аортокоронарного шунтирования (АКШ);

- больной уже был включен в настоящий Регистр.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета статистических программ Statistika 6. Данные представлены в виде медианы и межквартильного интервала — Ме (25-й процентиль; 75-й процентиль), абсолютных и относительных частот — абс. число (%). Для оценки различий использовался критерий Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

Из 395 больных, поступивших в стационар с ОКС, ЧКВ выполнено у 352 (89,1%), при этом из 313 больных с ОКСпST ЧКВ проведено у 291 (93%). Бо’льшая часть (81,1%; р<0,05) всех ЧКВ, выполненных больным с ОКСпST, приходится на первичную чрескожную транслюминальную баллонную коронарную ангиопластику (ЧТБКА), которая проведена 236 больным из 291. Дополнительная ЧТБКА выполнена у 24 больных, что составило 8,2% от всех ЧКВ, выполненных больным с ОКСпST, а спасительная ЧТБКА выполнена у 4 (1,4%) больных. АКШ проведено у 9 (2,9%) из 313 пациентов с ОКСпST.

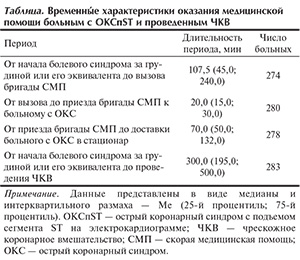

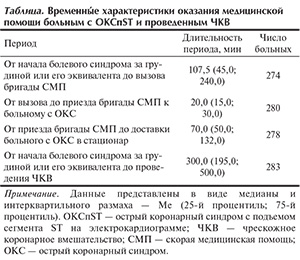

Среди всех больных с ОКСпST, которым выполнена ЧТБКА (n=291), период от начала болевого синдрома за грудиной или его эквивалента до вызова бригады скорой медицинской помощи (СМП) составил 107,5 (45,0; 240,0) мин (n=274), а от вызова до приезда бригады СМП к больному — 20,0 (15,0; 30,0) мин (n=280). Интервал от приезда бригады СМП до доставки больного с ОКС в стационар составил 70,0 (50,0; 132,0) мин (n=278) (см. таблицу).

Среди всех больных с ОКСпST, которым выполнена ЧТБКА (n=291), период от начала болевого синдрома за грудиной или его эквивалента до вызова бригады скорой медицинской помощи (СМП) составил 107,5 (45,0; 240,0) мин (n=274), а от вызова до приезда бригады СМП к больному — 20,0 (15,0; 30,0) мин (n=280). Интервал от приезда бригады СМП до доставки больного с ОКС в стационар составил 70,0 (50,0; 132,0) мин (n=278) (см. таблицу).

Угрожающие жизни осложнения развились у 35 (8,9%) из числа всех больных, поступивших в стационар с ОКС в 2008—2010 гг., у 30 больных с ОКСпST (9,6% от числа пациентов с ОКСпST) и у 5 больных с ОКСбпST (13,9% от числа пациентов с ОКСбпST).

Частота развития осложнений у больных с ОКСпST составила для опасных для жизни нарушений ритма сердца — 40,5%, для остановки сердца — 19,2%, для кардиогенного шока — 19,2%, отека легких — 15,4%, механических осложнений (разрывы сердца), тампонады сердца и тромбоэмболических осложнений — по 1,9%. Структура угрожающих жизни осложнений, развившихся у больных с ОКСбпST, оказалась сопоставимой: опасные для жизни нарушения ритма — 37,5%, остановка сердца — 25%, кардиогенный шок — 25%, тампонада сердца — 12,5%.

Доля больных, поступивших с ОКС и умерших за период пребывания в стационаре, составила 3% (n=13). Из них у 11 больных был ОКСпST (3,5% от всех пациентов с ОКСпST и 84,6% от числа больных, умерших за период пребывания в стационаре) и у 2 — ОКСбпST (5,5% от больных с ОКСбпST и 15,4% от больных с ОКС, умерших за период пребывания в стационаре).

Среди больных, умерших за период пребывания в стационаре, 13 умерли от острого Q-инфаркта миокарда (Q-ИМ), из них 11 — с ОКСпST (3,5% от пациентов с ОКСпST и 84,6% от умерших от ИМ за период пребывания в стационаре) и 2 — с ОКСбпST (5,5% от пациентов, поступивших с ОКСбпST, и 15,4% от больных с ОКС, умерших от ИМ в стационаре).

В первые сутки пребывания в стационаре умерли 7 из 13 пациентов, умерших в стационаре, что составляет 53,8%. Среди них также было большинство больных с ОКСпST (n=6; 1,9% от пациентов, поступивших с ОКСпST, и 46,1% от больных с ОКС, умерших в стационаре) и 1 пациент с ОКСбпST (2,8% от больных с ОКСбпST и 7,7% от больных с ОКС, умерших в стационаре). Причиной смерти у 6 (85,7%) больных, умерших в первые сутки пребывания в стационаре, явился острый Q-ИМ; в 100% случаев диагноз подтвержден результатами вскрытия.

Структура диагнозов среди больных с ОКСпST, выписанных из стационара, представлена следующим образом: острый Q-ИМ — 81,8% (n=247), острый не Q-ИМ — 6,3%, повторный ИМ — 6,3%, нестабильная стенокардия — 5,6%.

Обсуждение

Медиана возраста больных, зарегистрированных на территории ХМАО-Югры, составила у пациентов с ОКСпST — 56,0 (51,0; 61,0) года, у пациентов с ОКСбпST — 55,0 (48,0; 63,0) года. По данным Российского регистра ОКС за 2009 г., возраст больных с ОКС составил 64,0 года, в испанском регистре — 69 лет, в регистре GRACE — 65—68 лет [3], а в регистре European Heart Survey-ACS-Snapshot (EHS-ACS-Snapshot) 2009 г. — 65±13 лет [4]. Таким образом, средний возраст пациентов с ОКС, лечившихся в ОКД «ЦД и ССХ», на 8—13 лет меньше среднего возраста пациентов в сравниваемых регистрах, что, скорее всего, связано с преобладанием лиц молодого возраста среди жителей региона. Так, средний возраст жителей ХМАО-Югры в 2010 г. составил 32,8 года [5], в то время как средний возраст жителей России, по данным Росстата, в 2009 г. составлял 38,7 года, а возраст мужчин — 36,0 года.

Среди пациентов с ОКС, поступивших в 2008—2010 гг. в ОКД «ЦД и ССХ», 79,2% составили пациенты с ОКСпST и 9,1% — с ОКСбпST. В Российском регистре ОКС к концу 2009 г. зарегистрировано 39,6% больных с ОКСпST и 52,8% больных с ОКСбпST, в испанском регистре — 59 и 41% соответственно, а в регистре GRACE — 34 и 66% соответственно [3]. Данные регистра в ОКД «ЦД и ССХ» (высокий процент пациентов с ОКСпST и низкий — с ОКСбпST) значительно отличаются от показателей других регистров ОКС, приведенных для сравнения. Это объясняется тем, что соответственно алгоритму окружной программы по оказанию неотложной помощи при ОКС (инновационный проект «Югра-Кор») весь поток пациентов с курируемой территории, которая составляет 75% территории всего автономного округа, направлен в ОКД «ЦД и ССХ», где есть возможность проведения хирургической реваскуляризации миокарда.

Среди больных с ОКС, поступивших в ОКД «ЦД и ССХ» в 2008—2010 гг., преобладали мужчины, как среди пациентов с ОКСпST (87,5%), так и в группе ОКСбпST (75%). В Российском регистре ОКС доля мужчин среди больных с ОКСпST и ОКСбпST к концу 2009 г. также преобладала — 64 и 58% соответственно, в регистре GRACE — 71 и 66% [6]. В испанском регистре ОКС указывается общая доля мужчин — 66% [3], в регистре EHS-ACS-Snapshot (2009 г.) — 70% [4]. Доля мужчин в группах больных с ОКСпST и ОКСбпST в регистре ОКД «ЦД и ССХ» (87,5 и 75% соответственно) максимально близка по своим значениям к регистру GRACE (71 и 66% соответственно), но все же их превышает (p<0,05). Скорее всего, это определяется демографическими особенностями ХМАО-Югры, где доля мужского населения является существенной и составляет 48,3% (в России — 46,3%) [7]. Тем не менее при такой небольшой разнице доля мужчин среди больных с ОКСпST и ОКСбпST в регистре ОКД «ЦД и ССХ» существенно выше показателей общероссийского регистра (на 23,5 и 17% соответственно; р<0,05).

Доля ЧКВ, выполненных больным с ОКСпST, по данным регистра ОКД «ЦД и ССХ» составила 93%, что значительно превышает данный показатель в европейских регистрах EHS ACS I (56,3%), EHS ACS II (70,2%) [6, 8], в регистре EHS-ACS-Snapshot (55%), в российском регистре «РЕКОРД» (27%) [4] и даже в австралийском регистре ОКС (88,8%) [9]. Это свидетельствует о широком внедрении интервенционных методов реперфузии миокарда в схему лечения больных с ОКСпST в ХМАО-Югре.

По данным регистра ОКД «ЦД и ССХ», среди всех ЧКВ, выполненных больным с ОКСпST, 81,1% приходится на первичную ЧТБКА, дополнительная ЧТБКА составила лишь 8,2%, а спасительная — 1,4%. В Российском регистре ОКС среди всех ЧКВ, выполненных в группе больных с ОКСпST, доля первичной ЧТБКА достигала 89%, дополнительной — 2%, спасительной — 0,7% [3], что существенно не отличается от показателя регистра ОКД «ЦД и ССХ».

Очень важным показателем является временно’й интервал «боль—ЧКВ», так как он отражает и степень организации всех этапов лечебно-диагностического процесса, и своевременность обращения пациентов за медицинской помощью. Интервал «боль—ЧКВ» при оказании медицинской помощи больным с ОКСпST по данным ОКД «ЦД и ССХ» составляет 300,0 (195,0; 500,0) мин (n=283) и отличается от российского показателя 300,0 (180,0; 750,0) мин (n=1262) [3] лишь максимальным и минимальным значениями.

Летальность среди больных с ОКС, получавших лечение в ОКД «ЦД и ССХ», составила 3,5% в группе с ОКСпST и 5,5% в группе с ОКСбпST, в Российском регистре ОКС — 8,2 и 2,4% соответственно, в GRACE — 8 и 4% [6], в регистре EHS ACS II — 5,3 и 2,5% соответственно [8]. Летальность в группе больных с ОКСпST в регистре ОКС ОКД «ЦД и ССХ» (3,5%), несомненно, ниже показателей всех трех регистров, представленных для сравнения, в то время как летальность среди больных с ОКСбпST (5,5%) уступает показателям рассматриваемых выше регистров. Это обусловливает необходимость дальнейшего накопления данных в регионе и анализа всех составляющих оказания неотложной помощи при ОКС.

Заключение

В регистре острых коронарных синдромов на территории ХМАО-Югры за 2008—2010 гг. собраны данные о 395 пациентах с острым коронарным синдромом, средний возраст которых сравнительно молодой (с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST — 56,0 (51,0;

61,0) года, с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST — 55,0 (48,0; 63,0) года, среди которых преобладают мужчины (с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST — 87,5%, с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST — 75%) и больные с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST (79,2%). В силу ряда причин региональные показатели регистра острых коронарных синдромов уступают российскому и зарубежным в отношении временны’х интервалов «вызов — приезд бригады скорой медицинской помощи» и «приезд бригады скорой медицинской помощи — доставка больного в стационар». Однако такие показатели регистра, как доля чрескожных коронарных вмешательств (93%) и летальность (3,5%) у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, свидетельствуют о хорошей организации медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в ХМАО-Югре.

- Эрлих А.Д., Грацианский Н.А. Опыт организации независимого российского регистра острых коронарных синдромов. Вопр стат 2011;4:37—42.

- Peterson E.D., Roe M.T., Mulgund J. et al. Assiciation Between Hospital Process Performance and Outcomes Among Patients With Acute Coronary Syndromes. JAMA 2006;295:1912—1920.

- Бойцов С.А., Довгалевский П.Я., Гриднев В.И. и др. Сравнительный анализ данных российского и зарубежных регистров острого коронарного синдрома. Кардиол вестн 2010;1:82—86.

- Эрлих А.Д. Недостаточная «инвазивная» активность при остром инфаркте миокарда приводит к значительному повышению летальности (сравнение результатов регистров «Рекорд» и EHS ACS-Snapshot). Матер IX съезда кардиологов России 2010:174—176.

- Здоровье населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и деятельность учреждений здравоохранения в 2010 году (статистические материалы). Ханты-Мансийск 2011;345.

- GRACE investigators. Rationale and design of the GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) project: a multinational registry of patients hospitalized with acute coronary syndromes. Am Heart J 2001;141:190—199.

- Урванцева И.А., Саламатина Л.В., Нохрин А.В. и др. Здоровье населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в цифрах: болезни системы кровообращения (2005-2011 гг.) (анализ статистических материалов) / Под ред. Урванцевой И.А. Сургут 2012;100.

- Mandelzveig L., Battler A., Boyko V. et al. The second Euro Heart Survey on acute coronary syndromes: characteristics, treatment and outcome of patients with ACS in Europe and Mediterranean Basin in 2004. Eur Heart J 2006;27:2285—2293.

- Chew D.P., Amerena J., Coverdale S. et al. Management of acute coronary syndromes in Australia: observations from the acute coronary syndromes prospective audit. Int Med J 2007;37:741—748.

БУ ХМАО-Югры Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

Урванцева И.А. – к.м.н., глав. врач.

Милованова Е.В. – к.м.н., врач-кардиолог.

Андреева И.А. – мл.н.с.

Мамедова С.И. – к.м.н., врач-терапевт.

Ибрагимов О.Р. – врач, сердечно-сосудистый хирург, аспирант.

Улитин А.О. – врач, сердечно-сосудистый хирург.

Шепилова И.Б. – врач клинической лабораторной диагностики.

Научно-исследовательская лаборатория

Саламатина Л.В. – д.м.н., проф., зав. лабораторией.

E-mail: salamatina48@mail.ru

Источник

Подведены первые итоги работы единственного в стране регионального клинического кардиорегистра. Его создатели утверждают, что от европейских кардиорегистров он отличается функциональностью – для врача, полнотой информации – для контролирующих ведомств. В таком объеме кардиорегистра еще не было.

Почему пациенты умирают от инфаркта

С 2012 года эксперты пытались ответить на вопрос: «Почему в Петербурге не снижается смертность среди пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), несмотря на то, что финансированию этого вида медицинской помощи всегда дается зеленый свет?»

ТФОМС Петербурга провел тематическую экспертизу качества медицинской помощи пациентам с ОКС. Экспертная группа ведущих кардиологов города под руководством Алексея Яковлева, заведующего научно-исследовательской лабораторией ОКС центра им. Алмазова проанализировала 796 историй болезни пациентов из 21 клиники Петербурга за 2013-2014 годы. Специалисты пришли к выводу: на разных этапах оказания медицинской помощи не всегда соблюдались алгоритмы оказания помощи пациентам с ОКС, маршрутизация пациентов с ОКС, установленная Комитетом по здравоохранению: пациенты доставлялись в стационары, в которых нет ангиографов, а значит, и нет возможности выполнить экстренную коронарографию и стентирование. А из этих стационаров не торопились срочно переводить доставленных пациентов в профильные клиники – региональные сосудистые центры.

Кроме того, очень большую роль играет человеческий фактор: пациенты с острым коронарным синдромом часто не понимают опасности и долго терпят боль, не обращаясь к врачу, тем самым теряя драгоценное время и ухудшая прогноз лечения.

Как рассказала «Доктору Питеру» Александра Репина, заместитель директора Территориального фонда ОМС, по результатам тематических экспертиз, проведенных экспертной группой, были направлены рекомендации в клиники Петербурга. Уже в 2015 году на 15% выросло число пациентов с ОКС, поступивших в профильные отделения стационаров, в которых есть ангиографы. Число переводов из стационаров, в которых нет возможности для выполнения ангиографии и стентирования в профильные клиники выросло на 12%, число госпитализированных в первые 24 часа заболевания – на 22%.

Система для врача и для контроля над врачом

Но проводить такие тематические экспертизы долго и сложно, а результаты получаются только ретроспективными. Чтобы постоянно мониторировать работу сосудистых центров, в ТФОМС Петербурга при участии ведущих кардиологов и кардиохирургов Петербурга создан кардиорегистр. Первыми учреждениями, в которых он опробован, стали больницы №40 и №2. С конца февраля в него включены все 16 сосудистых центров Петербурга.

Кардиорегистр заполняется с момента поступления пациента. Ввод данных возможен, как с компьютера, так и с любых планшетников с любыми современными браузерами. Вход в регистр защищенный, войти на страницу конкретного пациента может только его лечащий врач.

В него вносится не все, что делается в стационаре, а те действия, которые влияют на течение и исход болезни, влияют на алгоритм оказания помощи пациенту и оценку всего, что с ним делали: ЭКГ (при поступлении, во время госпитализации и при выписке), лабораторные тесты, все диагностические и лечебные процедуры… Более того, у кардиохирурга есть возможность полностью записать видео процесса коронарографии и разместить его в кардиорегистре – либо себе в помощь при следующем стентировании пациента, либо в помощь коллеге, если пациент попадет в другую клинику – другой врач может посмотреть видео и увидеть, на что надо обращать внимание в первую очередь. При необходимости коронарография все равно будет проведена, но это видео поможет сориентироваться, оценить динамику процесса.

При остром коронарном синдроме дольше всех терпят боль и не обращаются к врачу женщины старше 55 лет. Их почти 20% из всех пациентов с ОКС, обратившихся за помощью более чем через 24 часа с момента появления первых болей. 6,3% пациентов составляют мужчины старше 60 лет, 5,8% – мужчины в возрасте 18-29 лет, 2,5% – 18 – 54 лет.

Занесение данных в кардиорегистр для врача – отчет обо всех действиях, выполненных в отношении конкретного пациента с их результатами, для экспертов – возможность оценить качество оказанной медицинской помощи с использованием внесенных данных. При этом, делая записи в кардиорегистре в ходе лечения, врач получает «подсказки»: зеленым цветом в регистре выделены поля, обязательные для заполнения, – система не даст перейти к другому параметру, если они останутся незаполненными. То есть кардиорегистр подсказывает врачу: что-то важное не сделано в диагностике и лечении пациента. Так, обязателен ввод данных основных показателей для определения операционного риска, выявления риска развития кровотечений у пациентов с ОКС. Проводится стратификация риска – процент возможных осложнений или летального исхода и, соответственно, выбирается тактика лечения.

Кардиорегистр вводится в действие поэтапно, чтобы врачам было проще с ним работать. Пока они вводят в кардиорегистр только обязательные данные, остальные поля заполняют по желанию, за исключением кардиохирургов из учреждений, задействованных в пилотном проекте, – они вносят в кардиорегистр больший объем информации.

Лечащий врач стационара даже не должен будет заполнять выписной эпикриз – при введении всех данных в кардиорегистр, эпикриз формируется автоматически. Для пациента его можно будет просто распечатать.

При этом соблюдены все нормы защиты персональных данных. Однако если пациент получал помощь в одном медицинском учреждении, а в последствии попал «по скорой» в другое, существует возможность идентифицировать его и получить информацию о пациенте, результататх его обследования и лечения из первого стационара.

Кардиорегистр расширяется

Сначала кардиорегистр разрабатывался для оценки качества лечения пациентов с ОКС в системе обязательного медицинского страхования. Но специалисты клиник, работающие в рамках ВМП за счет федерального бюджета, тоже захотели стать его участниками и для них был создан отдельный блок по другим кардиохирургическим операциям, чтобы увидеть общую картину в кардиохирургии. Кроме того, в кардиорегистр введен блок хирургического лечения аритмий – для введения данных о пациентах с установленными кардиостимуляторами или проведенными радиочастотными абляциями. Кардиорегистр по мере создания расширялся и продолжает расширяться.

– С одной стороны, оперативное лечение очень дорогое, а если мы только на нем и остановимся, ни у кого не будет уверенности в том, что человек, который его получил, полностью восстановился, то есть эти затраты были не напрасны. Поэтому мы в кардиорегистре разработали блок по восстановительному лечению и реабилитации пациентов, перенесших ОКС, и теперь видим, в каком состоянии пациент выписан и куда направлен. Также можно увидеть, что с ним происходит в реабилитационных отделениях больниц или, например, в санатории, – объясняет Александра Репина, заместитель директора Территориального фонда ОМС.

Следующий очень важный этап – амбулаторный, на котором формируется приверженность терапии. Амбулаторная часть кардиорегистра сейчас создается. Сначала будет отрабатываться пилотный проект в двух районах Петербурга – трех поликлиниках Центрального и трех – Курортного районов. В кардиорегистр будут вноситься пациенты с ИБС, состоящие на диспансерном наблюдении. Поликлиники заинтересованы в информации, которую смогут получить, когда войдут в кардиорегистр. Например, они смогут понять, почему вдруг экстренно попадают в стационар пациенты с ОКС, которые не состоят у них на диспансерном наблюдении. Кроме того, у них будет появляться оперативная информация о том, что пациент из стационара выписан и переведен на амбулаторное лечение – это важно, чтобы он не исчез из поля зрения врачей и оставался под контролем.

Объединив в едином регистре, ВМП по кардиохирургии, реабилитацию и амбулаторное наблюдение, для пациента с ОКС будет создан замкнутый цикл в системе оказания этого вида помощи, считают в ТФОМС Петербурга. В нем будет описано все, начиная с результатов диспансеризации, профосмотров на амбулаторном этапе, первичной профилактики до момента, когда происходит сосудистая катастрофа, операции и далее – реабилитации, диспансерного наблюдения и лечения. В случае осложнений в виде тромбозов стентов, шунтов или рестеноза – контроль, вторичная профилактика и, соответственно, повторные вмешательства. Предполагается, что при экстренном поступлении пациента в стационар врач сможет быстро получить информацию не только о том, что с ним было в предыдущем стационаре, но и в поликлинике. А поликлиника после выписки пациента из больницы будет сразу видеть выписной эпикриз, автоматически сформированный в кардиорегистре.

По результатам анализа данных кардиорегистра начнется работа над организацией пилотного проекта лекарственного обеспечения пациентов, перенесших операцию на сердце, с участием государства.

Что увидели эксперты в кардиорегистре

В Территориальном фонде ОМС создана рабочая группа, в которую вошли ведущие кардиологи и кардиохирурги, для ежемесячного анализа данных, внесенных в кардиорегистр. Пока результаты проанализированы только за один месяц, но уже видны дефекты при оказании помощи пациентам с ОКС. По результатам экспертиз качества медицинской помощи возможны штрафные санкции. Штрафные санкции, вероятно, будут наложены и на те клиники, в которых обнаружено, что петербуржцам делали стентирование не в экстренном, а в плановом порядке. Системой ОМС оплачивается только экстренное лечение ОКС, плановое – выполняется в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и должно финансироваться из другого источника.

С помощью кардиорегистра можно увидеть точное время ожидания операции для пациента с ОКС – от первого контакта с врачом «до баллона» – установки стента. Есть районы, в которых у большинства пациентов время от вызова «Скорой помощи» до выполнения коронарографии составляет менее 1 часа, в других – от 1 до 2 часов, 2-3 часа, более 3 часов. Отчего происходят задержки – предстоит выяснить.

– Более 70% стентирований пациентам с подъемом SТ проводятся в центре им. Алмазова, и больнице № 40, – говорит Александра Репина. – К ним добавились еще несколько стационаров – уровень профессионализма растет. Хорошие результаты показала больница №2 – время «от двери до баллона» у большого числа пациентов составляет до полутора часов.

Профильная госпитализация в сосудистые центры составляет сейчас 87%, непрофильную госпитализацию мы увидели, в основном, в трех районах, но это не проблема стационаров, в которые они были доставлены, это проблема тех, кто доставил – службы скорой помощи. Но и стационар несет ответственность за то, чтобы как можно быстрее перевести пациента в клинику, в которой есть ангиограф.

Ирина Багликова

© Доктор Питер

Источник